父の先見

永田書房 1980

比叡山に鳥の声を聴きにいったのは小学校5年の夏休みだった。昭和29年(1954)のことだ。簡便なズック鞄に、母が用意してくれた一泊用の薄い毛布やお菓子やおにぎりを入れて、見知らぬ小学生や中学生のグループに仲間入りした。

これが中西悟堂の「日本野鳥の会」主催の探鳥会だということはずっとあとになってわかったことで、そのときは比叡山にはブッポーソーと鳴く鳥がいるというくらいしか知らないままのキャーキャー参加だった(ブッポーソーはコノハズクのことだった)。ちょっと高い声で小柄な悟堂センセーが、「いいかね、鳥はね、耳で見るんだ」「目で聞くんだよ」「君たちはね、木になるんだ、わかったね」と言ったのが、なんだか天狗の謎かけのようで、懐かしい。

その20年前の昭和9年(1934)に、牧野富太郎と野尻抱影が「自然科学列車」を子供たちのために走らせたことを348夜に紹介した。「花の牧野」「星の抱影」「鳥の悟堂」なのである(ほかに虫ならば横山桐郎で、「虫の横山」と言われていた)。

その自然科学列車が走った同じ昭和9年の6月、中西悟堂は富士山麓の須走で、日本で初めての探鳥会を催した。当時の先駆的な鳥類研究者たちとともに、柳田國男、北原白秋、金田一京助らの文人を含めた34人が参加した。それからまもなく悟堂は「日本野鳥の会」を発足させた。そういうものを作りたくて作ったのではなかった。

「日本野鳥の会」発足のやや意外な経緯はあとでふれることにするが、それはともかくその当時まで、日本ではバード・ウォッチングなんてする好事家なんてほとんど一人もいなかった。鳥を愛するといえば、家で鳥籠に飼っての愛鳥趣味をたのしんでいるばかり。悟堂はこれに反抗して「野の鳥は野に」と何度も言って、探鳥会を主宰した。その後の日本の野鳥ブームのすべては、この悟堂の行動に始まった。

私事の話になるが、呉服屋倒産の父が京都から拠点を移して引っ越したのは、横浜山手町の谷戸坂の途中にあるボロ洋館だった。高校1年のときだ。

京都とのあまりの環境のちがいがめずらしく、ぼくはやたらに周辺を歩きまわったのだけれど(ときどき竹刀なんぞをもって)、家から一番近い「港の見える丘」のすぐそばに古い洋館があり(当時は「港の見える丘」は茫々たる草叢だった)、そこには日本人が住んでいるようだった。あのあたりは当時から洋館は多かったのだが、たいていは白いペンキの外国風の瀟洒なものばかりで、その洋館だけが古そうで、時間も止まっていた。

何度かその前を通っているうちに、ふと表札を見ると「中西悟堂」とある。引っ越して一年以上もたってからのことだ。それまではまったく気がつかなかった。ああ、あの鳥のセンセーだと懐かしく、よほど覗いてみるか、「こんにちは」とでも言ってみたかったのが、その勇気がないままになった。それからしばらくしての昭和60年(1985)、89歳で悟堂センセーは逝ってしまった。ぼくが表札を見たころは77歳か78歳くらいのときだったろう。

その洋館で、悟堂センセーはどんな日々を送っていたのだろうか。八重子夫人によると、「家にいるときはいつも活字を離しませんでした」「日常生活のことはまったくできない人でした」ということらしい。長女が生まれたときは「自分が子供をもつなんて変な気持ちだ」と言い、夫人がケガをして病院から戻ってみると、子供がおなかを減らして泣いているので悟堂に「どうしたのよ?」と詰問すると、「鳥の餌のやりかたはわかるけれど、子供の食事のやりかたはわからない」と笑っていたそうだ。

贅沢に関心がなく、食事も生活も粗衣粗食をばかりよろこんでいた。日本はそういう悟堂を失ってみて、いろいろなことに気がついた。高度資本主義が蔓延し、環境破壊が進みすぎ、他人の言うことが信用できなくなってしまっている。温室効果ガスにあたふたし、金融証券にふりまわされ、家族間は分断し、無差別に人を殺したくなった。が、これらを大きく取り戻すには遅すぎる。

中西悟堂は何をしてみせたのか。日本自然保護協会の会長だった荒垣秀雄は、悟堂を「人類にして鳥類だった」とふりかえり(つまり日本のロプロプ鳥だったのだ!)、尾崎喜八は「悟堂には自然を引き付けるラジエーションやエマネーションがあった」と言った。

本書は自伝のような自伝でないような、まことに奔放なエッセイ集である。自伝としては別に「アニマ」に連載された『愛鳥自伝』上下(平凡社ライブラリー)というバッチリしたものがあって、これもけっこう奔放な書きっぷりではあるのだが(この本も紹介したかったが)、やはり自伝を意図しているのでそれなりに筋が通っている。ただし、『愛鳥自伝』は「日本野鳥の会」設立前後までしか扱っていない。

本書は話があちらに飛んだりこちらに舞ったりして、まさに鳥のようである。自分はぼんやり者で臆病には縁がないはずなのに、あるとき以来、雷だけが心底怖くなったというところから話が始まっていて、そのままあっというまに読ませるエピソードや人物評があちこち飛びながら綴られている。そこに痺れた。

とりわけ「自然」「環境」「健康」「東洋」についての悟堂の体験と見解は圧倒的だ。いま、日本は一方では長寿社会と言われ、他方では少子高齢化の社会と言われているのだが、悟堂はとっくの昔に、健康や長寿は必ず健康ノイローゼと健康アレルギーとなり、長寿さえ長寿ノイローゼ社会と長寿アレルギー社会をつくるだろうと喝破していたのだった。その悟堂が「かみなりさま」だけはほんとうに怖がっていたというのが、本書の愛嬌なのである。

雷が怖くなったというのは、飯能の山寺に仮住まいをしていたときに閃光が走り、大音響とともに眼前の4尺の大樹が一挙に切り裂かれたのを体験したことによる。30歳くらいのときのことらしい。悟堂センセーは呆然と立ち尽くしたまま何もできない。それも直後の異常な静寂のなか、かえって恐怖が募ってきて体の震えがとまらなかったのだという。

ほとんど日本全国を歩いているセンセーは、越前の九頭竜川ではバッタリ大熊に出会ったことがあるそうで、そのとき熊は悠然と藪山のほうへのしのし遠のいて行ってくれたので助かった。しかしそのときも、熊がいなくなってからのほうが怖かった。

それでセンセーは思い出す。かつて新潮社から「日本詩人」という雑誌が出ていて、そこで年刊のアンソロジーを出版した記念会を大森の料亭でやったとき、一気に大雷雨が襲来した。そのとき驚き慌てた一人の詩人が2階から階下に脱兎のごとく駆け降りて、帳場格子の四角い穴に首だけ突っ込んでぶるぶる震えていた。それを笑っていた自分が、やがて極度の恐雷症になろうとは思わなかったというのだ。ちなみにその詩人は誰あろう、高村光太郎だった。

以来、悟堂センセーは雷のことを「かみなりさま」と言うことにした。「かみなり」なんて呼び捨てにはできない。しかし、いくら「かみなりさま」を重んじていても、自分はどこかで落雷で死ぬかもしれない。そういう宿命のようなものも感じた(悟堂の思想の根底には仏教が流れている)。そこで山歩きをするときは、魔法瓶のサックの中に「われここに死す」と、それだけを書いた遺書を入れておくことにもしたらしい。

なんだ、ただの怖がり親父じゃないか、ただの自然派じゃないか、だろうか。いや、そうじゃない。まったくそうじゃない。この風変わりな覚悟こそが中西悟堂の現代に対する警告なのである。そのことがわかるには、なんとも壮絶奔放な生涯をちょっと知らなくてはならない。

中西悟堂、本名は中西富嗣である。背が小さい。明治28年(1895)に金沢の長町に生まれて、父親を日清戦争で失った。母親はそのショックなどで行方不明になってしまったので(実際には離縁だった)、3歳のときにはすでに両親がいなかった。その母を偲んで悟堂はのちに、「野分して母はいづこにゐますらむ」という句を作っている。

そういうこともあり、10歳で秩父の寺に預けられた。預けられただけでなく、徹底して修行させられた。150日間にわたって座禅・滝行・断食をさせられた。が、これが悟堂の生涯の素地をつくった。二度も自殺をしたくなるような少年時代だったのだ。

荒行を幼い少年に敢行させたのは、僧職者であった伯父の中西悟玄で、悟堂にとってはこの悟玄が仏門タングステンおじさんだった。実際には養子となったので悟玄は義父になるのだが、悟堂にとってはたいそう自然禅っぽいタングステンおじさんだ。

養父でもある伯父は、やがて北多摩の深大寺(天台宗)に近い末寺の祇園寺の住職になった。そのため悟堂もそこに移った。まだ電気も来ていない土地で、大正4年に京王電鉄がやっと走り、そのあと寺の電気がようやくついた。悟堂はそこで得度した。ところが伯父は結核になったため、あとを悟堂に託す。悟堂は普通中学から曹洞宗の中学(旃壇林)に編入した。17歳だ。が、あまり学校へは行かずに、すぐに四国各地の寺を回って修行の真似事をした。

寺回りはそれなりに魂胆を鍛えたが、そのあいだ、知識への渇望のほうが募っていた。それで東京に戻ると、猛然と読書に耽った。思想・文学・宗教・哲学を東西を問わず読みまくっている。悟堂がわかったことは、「西洋文明では世界は絶対におかしくなる」ということだった。「西洋文明は仏教を学ばなければいかん」とも感じた。この判断は生涯、変わっていない。あまりに読書に耽ったので目を悪くして、それで徴兵検査が不合格になった。

これは『愛鳥自伝』にもざっとは綴られていることだが、『かみなりさま』には、中学3年のときの或る人物との出会いが詳しく書いてある。

悟堂はそのころベカ舟を漕ぐことに興味をおぼえ、京橋の築地川をお台場に向かっては冒険をしていた。山本周五郎の『青べか物語』(新潮文庫)とはだいぶん趣向がちがうけれど、少年にとってはわくわくする舟漕ぎだったのだろう。

お台場に“上陸”してみると、そこに「陸軍師団司令部」という立札が立っている。老人が一人いるだけで、誰もいない。悟堂は老人と仲良くなって夜に及び、一緒に風呂を沸かして寝た。翌朝、この老人が台場守であることを知り、名前を聞いてみると表札を見ろという。「中西勝男」とあった。悟堂は驚いた。祖父中西綱之助の弟、つまり悟堂の大叔父だったのだ。

大叔父のことはちょっとは祖母から聞いていた。西南戦争の田原坂の戦いで、谷干城麾下の抜刀隊の一人として西郷隆盛の軍勢の中に裸で切り込んだ勇猛無謀な男で、それなのに敵の西郷に心酔してのちのちまで「西郷さん、西郷さん」を口ぐせにしていたと、祖母が話していた。その後は紀尾井坂で大久保利通を暗殺したときに連判して、国事犯ともなっていたのだが、そのまま姿をくらまして消息不明だったのである。その大叔父が、いま、目の前にいる。

悟堂は自分の素性をあかし、ぼくは中西元治郎(悟玄)の養子になった富嗣ですと名のった。中西勝男も驚いた。驚いたが、この甥っ子が気にいった。

このくだりを悟堂は回顧しながら詳しく綴っているのだが、そのペンの勢いで、実は自分の義父の悟玄もそうとうに危険な男だったと、他の著書や自伝には書いていないことまで明かしている。悟玄は大隈重信の条約改正に憤慨し、大隈に投げる爆弾をアメリカで製造していたというのだ。それが発覚して、悟玄も国事犯になったらしい。

大叔父が大久保利通暗殺にかかわって、義父が大隈重信暗殺に絡んでいたとは、なんともずいぶん物騒な家系に育ったものだが、このあたりの血脈が悟堂の人生観の清冽で豪胆な骨格をつくっていたのだろう。本人は「一家ことごとく大西郷崇拝だったのだ」とすました顔で書いている。なるほど悟堂は西郷からの流謫者だったのだ。

ちなみにこのお台場体験は3ヵ月近くに及んだらしく、周囲では「神隠しにあった」と騒いでいた。当然だろう。しかし悟堂は中学生にしてそんなことは平ちゃらで、一冊だけ持参してきた高山樗牛の『日蓮上人』(博文館)をほとんど丸暗記するほどに、くりかえし読んでいた。こういう読書癖も生涯にわたって一貫している。

さて、そういう悟堂も20歳になると、さすがに何かロマンチックなものが胸をちくちく刺しはじめた。そこで一念発起、やたらに短歌をつくった。曹洞宗旃壇林の4、5年生である。この学校は世田谷の三宿にあって、ここがまたぼくがMACで父親の借金を返していたころの、おんぼろアパート三徳荘があったところだった。なんだかやっぱり縁がある。

その仏教中学の近くに岸田劉生がいた。劉生は26歳で、すでに《切通しの写生》や《画家の妻》などで草土社ふうの画風を確立しつつあった。悟堂はしょっちゅう入りびたったようだ。何にでも手を出したい時期で、悟堂はここでは油絵にも好奇心をもって向かっている。

弁論大会にも出た。論題は「全人の生活」というもので、スウェーデンボルグとウィリアム・ブレイクの共通点を述べ、これに綱島梁川(34歳で夭折した宗教者)の見神論をちょっぴり交ぜたというものだったらしい。デモステネス賞をとったというのだから、きっと毅然としていたか傲然としていた演説だったのだろう。この演説大会で、のちに講談社の社長となる野間清治が「バカヤロー、黙れ」といった野次をとばしたらしく、それでも悟堂がまったく怯まなかったことは、のちに野間も悟堂も述懐している。

けれどもこんなことばかりしていたのでは、学校での禅学や天台学の授業には身が入らない。案の定、悟堂は授業中にドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』やメレジコフスキーの『先駆者』を読んでばかりいた。一方で短歌にも哲学にも精を出した。卒業すると、27歳で詩集『東京市』を出した。これは白秋や犀星が褒めたと、自分で書いている。

その後も『幽なる年齢』『閑雅な挿画』などという、ちょっとメランコリックな詩集を出したり、詩誌「極光」などを創刊している。

そういう詩人悟堂を、尾崎喜八は「多音多彩のモンスター」とか「暴れ狂うカルナヴァルの馬」と言い、萩原朔太郎は「電気花火の如く、阿片喰いの夢の如く、奇異なる幻燈を見させる」と書き、ダダイストでアナーキストであった辻潤は「僕は茫然自失した。なんという君は馬鹿馬鹿しくも驚嘆に値する都会のエンサイクロペディヤを書き飛ばしたものか。君は生まれながらのダダイストだ」と驚いた。

悟堂は30歳のときに僧職や仏教界から離れ(そもそも預けられて始まった仮僧形の日々だった)、北多摩の千歳村(現在の世田谷区烏山)に一軒家を借りて住みはじめた。関東大震災後の大正15年(1926)のことだ。

この時期のことは昭和3年出版の『藁屋と花』にも詳しく書かれている。ボロ家を提供したのは、武者小路実篤の「新しき村」に土地を世話した日向の米良重穂だった。近くにも米良一族の数戸があった。東京の郊外とはいえ、まだ荒地だらけである。だから、かなりの覚悟の生活だったようだ。3年半にわたって木食採食の日々を過ごした。

主食は水でこねた蕎麦粉、野草を塩で揉んで食べた。素焼きの土鍋がひとつ。風呂は川ですまし、夏は麦藁帽をかぶりっぱなし。家の前の雑木林の一角に茣蓙を敷き、老子や荘子、仏教書、ソロー、ホイットマン、エマーソン、タゴールを読んだ。それでもときどきは、近くに登山詩人の尾崎喜八やアナーキストの石川三四郎がいたので、尾崎とは山の話や尾崎が飼っていた犬のラーカスの話に興じ、石川のところを訪れてはクロポトキンの話に耽った。あとは付近の虫に親しんだ。

ぼくは冒頭に「星の抱影」「花の牧野」と並んで「虫の横山」のことにふれたけれど、悟堂の昆虫感覚はこの横山桐郎譲りのものだったようだ。わが少年期もそうだったけれど、当時は虫に親しむにはファーブルの『昆虫記』を読むか、横山桐郎の『虫』(弥生書院)や『虫の世界を訪ねて』(君見ずや出版)に首っぴきになるしかなかった時代なのだ。その横山は『優曇華』という名著と、「虫は天才である」という名言を残して39歳で早逝した。弟子に、ぼくも愛用していた『昆虫採集と標本製作法』(地球出版)の神谷一男たちがいる。

ともかくもスカンピンの悟堂は千歳烏山のボロ家でそういうことをしながら、何かにひたむきになろうとしていた。たとえば近くの藪を少しずつ拓いていった。それが適当な広さの空地になると、周囲からテニスコートにしたいので使わせてくれという声がかかった。すでに東京人のレジャー感覚がそういうところへ来ていたのだ。が、悟堂はそういう連中のレジャーは納得できない。おまえらどこかで遊んでこいよ、向こうへ行けよという気持ちだったという。

ロハスなんてものじゃない。スローライフなんかじゃない。地域主義でもない。全身まみれの戦闘なのである。『定本野鳥記』(春秋社)や『鳥影抄』(星書房)では、この森林生活をへて感じたことを、「人類史の修羅のすさまじさを改めて透視図として見返す思いであった」と書いている。いいかえれば「無一物中無尽蔵」。

悟堂が虫に続いて鳥たちと深く親しんだのも、千歳村の3年半時代のことだったようだ。この経験はかなり本気なものに転じていった。すでに秩父の山奥で鳥たちの動静を感じていた悟堂ではあるが、今度は大いに親しみ、恋愛しつづけた。溺愛して、鳥を相手に喋りまくるようになった。自然の鳥たちが都市文明のなかで飼い馴らされていることへの憤りも感じていた。

のっけから文明対決的なのだ。そこで、資本主義でも共産主義でもない社会を大河小説の中に仕立てようと決意して、昭和4年の11月からは杉並の善福寺のほうに移って執筆三昧に向かった。作家になるつもりもあったようだ。が、『ユピテル』と題したらしい大河小説の原稿(草稿?)を出版社に送ってみると、どこからも色よい返事がない。「だって女が一人も出てこないじゃないですか」というのだ。これで挫折した。

この3000枚におよぶという小説がどういうものなのかはぜひ知りたいのだが、よくわからない。横浜山手の家で原稿用紙を見たという小林照幸によると(悟堂の評伝『野の鳥は野に』新潮選書の著者)、54人の僧侶が登場する仏教小説のようなものだったという。なるほど、さぞ奇っ怪か、大言壮語か、とうてい読めない代物だったのだろう。

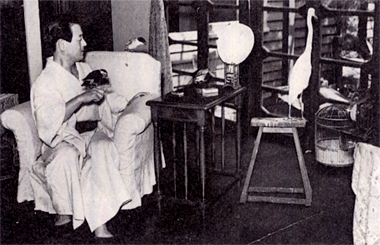

ということだったので、悟堂が善福寺に来たのは執筆のためでもあったのだが、鳥のことも放ってはおけない。小鳥屋から鳥たちを買い戻して、ばかでかい金網の柵を作るとそこに放した。金網には蔦を這わせて猫除けにした。ヨシゴイ、ウ、チョウサギ、カラス、ムクドリ、オナガなどだったようだ。そのころの写真があるのだが、この鳥たちは家の中でもひょいひょい遊んでいる。「鳥語のひとつも話せないで、何が自然派か」というのが、悟堂センセーなのだ。

悟堂の放し飼いは評判を呼んだ。人の生活と鳥たちが共生していることが評判になった。「鳥は空間生活者であり、渡り鳥は地球規模生活者である。鳥は野にあるべし、鳥は野鳥であるべし」という哲学を披露したことも話題になった。

悟堂の家の近所に住んでいた東京女子大の英文学者の竹友藻風が、このことを柳田國男に話した。悟堂を世に知らしめるきっかけをつくったのは、この藻風と柳田である。柳田はさっそく悟堂の家を訪れて、その暮らしぶり、その思想ぶりにほとほと感心してしまった。チビのくせになんという大胆な暮らしぶりなのか。これこそ自然民俗学だと確信した。

そしてこのあとが、さきほどふれた昭和九年の話になっていく。当時の鳥類研究のトップにいた内田清之助が悟堂の鳥の哲学に共感して、「鳥の保護をしたいのだが、学者の書くものなんて世間が読まないので、ひとつ協力してほしい」と申し込んできた。内田は日本中の「籠の中の鳥」を放してしまいたかったらしい。柳田は柳田で「鳥の世界を1つの文化にするような雑誌を創刊してみてはどうか」と言ってきた。

悟堂は仏教小説のリベンジを果たしたかったので、まだこのような奨めには乗ってはいけない。けれども藻風が戸川秋骨に伝え、柳田が泉鏡花に、鏡花が与謝野晶子へというふうに悟堂の話を広げていくうちに、公爵の鷹司信輔(のちの明治神宮宮司)、新村出、日本画家の荒木十畝、山階芳麿(のちの山階鳥類研究所所長)、日本鳥学会会頭の黒田長礼などが、大いなるリスペクトをもって悟堂を全面包囲してしまった。悟堂は困った。しかし、そこまで言われては引き下がりはできない。

こうして昭和9年6月2日と翌日に、富士山麓の須走で日本最初の「探鳥会」が開かれ、そこに柳田や白秋や金田一京助らが駆けつけたという経緯になったのである。悟堂もここまで周囲が関心をもってくれるならというので、ついに「日本野鳥の会」の創立とその会長を引き受ける。やむなく引き受けたかっこうだ。

野鳥とともに悟堂の後半生が始まった。それがどういうものだったかといえば、半ばはハダカの人生で、半ばは野と鳥を遊び、半ばは西洋文明と闘い、半ばは勝手なことを書きまくるような、そんな後半生である。「日本野鳥の会」のリーダーとしてはまさに全国をくまなく歩き、多くの愛好者と山に入っていった。

小学生のぼくが比叡山に行ったのは、そういう少年少女のための探鳥会のひとつだった。かくてまたたくまに鳥に関しては何が何でも悟堂センセーに聞けばよいというふうにもなっていったのだが、ただ悟堂自身は愛鳥の動きが広がれば広がるほど、鳥をペットのように扱いたくなる者がふえることを憂い、またそれを「野鳥の会」の運営で管轄していくことに不安も不満ももっていたようだ。そこでハダカ一貫になった。

ハダカというのは、ほんとうに冬も夏も一年中をハダカ同然で暮らすのである。本書にも「ハダカ哲学」の一章があって、「厳寒はハダカのシュン(旬)である」に始まっている。昭和39年には読売新聞がハダカで走る悟堂を写真入りで紹介し、昭和44年の正月の朝日新聞には、ハダカのまま下駄履きで散歩する悟堂の写真が掲載された。

悟堂がハダカになったのは50代からで、超多忙・超過労がたたって肺浸潤・関節炎・中耳炎・脳血栓・皮膚炎が続いてからのことである。そのころの短歌に、「不眠八日絶食十日なほ鳩とあそぶゆとりを慰むものか」「鋸の目立てのごとき日を生きて心倚る土手の草あらあらし」などとある。生死をさまよったのだ。

これではいかんとずっと思っていた。あるとき、中仙道和田峠に探鳥をする会に参加する途中、急に雨が降ってきた。一行がずぶ濡れになったなか、思い切ってハダカになった。それがきっかけだったようだ。以来、年がら年中、鳥の探索のときはハダカを通した。

そのうち家でもハダカで過ごすようになり、サルマタ一丁で読書や執筆をしてみると、これがいい。気持ちもいいし、体の調子もぐんぐんよくなっていく。ついにハダカが普段着になった。さらには自ら名付けて「裸禅」という座禅にまで徹するようになった。そのときの短歌が幾首ものこっている。

北斗さへ花の模様に見えきたるとき謎めきし天迫りくる

寒(かん)冴ゆる朝の裸坐なり蒼空が巨傘のごとき像なしてゆく

そのうち家でもハダカで過ごすようになり、サルマタ一丁で読書や執筆をしてみると、これがいい。気持ちもいいし、体の調子もぐんぐんよくなっていく。ついにハダカが普段着になった。さらには自ら名付けて「裸禅」という座禅にまで徹するようになった。そのときの短歌が幾首ものこっている。

北斗さへ花の模様に見えきたるとき謎めきし天迫りくる

寒冴ゆる朝の裸坐なり蒼空が巨傘のごとき像なしてゆく

さて、そうなってみると周りが放っておかない。いまのマスメディアと同じで、健康術の秘訣を聞きたい、気温の激変にはどうしているのか、ハダカでいるならこういう食事をするといい、ハダカのままの外出は遠慮すべきだ、海外にもこういう例がある、乾布摩擦はしているのか云々かんぬん。

大半は興味本位だったが、なかには悟堂を納得させるものもあって、65歳のとき、九州大学名誉教授でビタミンKの研究者として知られる後藤七郎が悟堂の身体データをすべて測定したいと申し出てきた。これには全面的に応じただけでなく、自身もビタミンKに強い関心をもつようになった。しかし悟堂は「健康法」というものがそもそも人間を迷わせるのだとも悟る。健康というコンセプトそのものが自我欲でしかないと達観する。「有所得のこころはげしき音立てて崩るると思ふとき虹も消ゆ」(悟堂の短歌)なのだ。まさに、虹さえ消えるという心境なのである。

こういう悟堂は圧倒的だ。しだいに「無常」を見据え、西洋文明だけでなく「文明」そのものを憂慮するようになっていく。

近未来についての警告もするようになった。こんな文章がある。「世界が今後コンピューターによる情報社会となればなるほど、人間はひまにならず却って多忙と過労に追い廻されるだろうと私は思う。反対に機械革命が将来人間に莫大な余暇を与えると仮定しても、その余暇は私共がいま常識としている余暇とはまるで異質の余暇、すなわち地獄に隣する暗黒の余暇かもしれぬという予感は、すでに現在の事象の中にもちらちらしている。それが福祉と平和の道をどんでん返しにするかもしれない。あるいは今、人間は人間以外のものになりつつあるのかもしれない」。

恐ろしい警告だ。コンピュータが普及すればするほど、余暇は暗黒や憂鬱と隣りあわせになっていくだろうというのだ。今夜はこの警告をこそ伝えたくて、悟堂を千夜千冊してみた。もって、アキハバラに2トントラックを突入させ、登山ナイフで7人を殺傷した事件の直後に“愛鳥ハダカ人生哲学”の一端を贈ることになった。