父の先見

河出書房 1974

Max Ernst

La Femme 100 Te´tes 1929

[訳]巌谷國士

古代ギリシアの創作3原則のアナロギア・ミメーシス・パロディアのうちで、最もらくちんだと思われているのは、ミメーシスである。少なくとも、そう、誤解されてきた。しかし、模倣はなまやさしいものじゃない。社会そのものが模倣によって成り立っているからだ。むろん、伝統も前衛も。

気が向いたらそのうち千夜千冊しようと思っているガブリエル・タルドの『模倣の法則』(河出書房新社)では、模倣の厳密な定義は少なくとも二つある。ひとつが「脳の中のネガを別の脳でポジにする作用」というもので、もうひとつが「ある精神を別の精神にする作用」というものだ。このタルドの定義にジル・ドゥルーズ(1082夜)が唸って驚いて、『差異と反復』のなかで「タルドの哲学は最後の偉大な自然哲学だ」と褒めちぎり、『フーコー』では「タルドはフーコーに似ている」と皮肉した。タルドは「社会は模倣である」とすら言った。

模倣が意外に手ごわい問題だとすると、それでは剽窃はどうか。剽窃なら表沙汰だけを真似ているみたいなものだから、これならまさにらくちんだし、そんなものは盗作にすぎないじゃないかとケチもつけられる。そう思っている連中がわんさといるだろう。ところが、これまたそうじゃない。剽窃のなかにアナロギア・ミメーシス・パロディアの3つともがすっぽり入ってしまうからだ。それどころか、プルードンとマルクス(789夜)は、剽窃の哲学をこそ闘争の武器にした。

マックス・エルンストにとって剽窃とは何かといえば、コラージュのことである。ナンシー・キュナード(794夜)の恋人でもあったルイ・アラゴンは、『侮辱された絵画』のなかで、剽窃にひそむ芸術行為と社会思想に言及した。

いまの世の中では模倣や剽窃にはやたらにうるさくて、すぐに知的所有権やら著作権侵害を問題にする。けれどもどっこい、エルンストの時代では、剽窃とは資本家や資産家の価値収奪に対抗する表現でもあった。社会の前衛を担うことでもあったのだ。

コラージュとは、ふつうにいえば既存の視覚的情報をさまざまに貼り合わせることである。ウィリアム・バロウズ(822夜)ふうにいえば、カットアップすることだ。ヘルタ・ヴェッシャーの大著『コラージュ』では、その手法の出現は雑誌「パンチ」の編集者だったエドワード・ルーカスが試みた1911年の“作品”に起源するという。そこでは、一人のイギリス人の一生がすべて、ホワイトレー商会の商品カタログの切り貼りされたヴィジュアルだけで構成されていた。

やがてコラージュはダダやシュルレアリスムのなかで爆発的に開花した。言葉のコラージュ、視覚のコラージュ、音のコラージュ、行為のコラージュ、みんなそろって起爆した。未来派のルイジ・ルッソロが試みたノイズ・ミュージックだって、もとはといえばコラージュが音楽に食いこんでいったものだった。

しかし、コラージュの本当の狙いがどこにあるのかといえば、絵や音を切り貼りをすることにあるはずがない。コラージュの狙いの本質は、さまざまな事物や情報の要素に従事する属性たちの呪縛を解放して、理性や知識が所属するアドレスに切実な変更を迫ることにある。

とくにぼくが好きなコラージュは、事態を切迫させるような“過激なエディティング・アート”のことなのだ。そこには合理ではなく非合理が、常識ではなく唐突が高速に躍り出る。

そのことをシュルレアリスムがいつしか失うことを心配してのことか、老婆心にかけては人後に落ちないアンドレ・ブルトン(634夜)は、「コラージュは日常の秩序を別の秩序にするだけでは意味がない」と言ったものだった。むろん、その通りだ。言うまでもない。さらに『超現実主義と絵画』のなかでは、「いっさいの結び付きの予測を超える必要がある」と念を押したものだ。これまた、当然のことだった。心配なさるに及ばない。

いまでは音楽的なリミックスやウェブ上のカット&ペーストがとても盛んになって、コラージュもモンタージュもその手法自体はとくにめずらしいものではなくなった。CGなんて、まさに多様無限なコラージュのシンセサイズ(合成作用)の上に成り立っている。

けれども、そういうものに“過激なエディティング・アート”が跳梁跋扈しているかといえば、そうじゃない。みんな、“マウスで私小説”しているか、幻想アートの囚人になりたがっているばかりなのである。エルンストの衝撃に匹敵するものは、ウェブやCGアートを見ているかぎりはなかなか見当たらない。

すでにレイモン・クノー(138夜)が、こう書いている。「もっと無償の目的のために、君の糊と鋏を用意するべきだ、そして突然に、一気にその世界の重任になっていくべきだ」。

エルンストも、もとよりそうだったのだ。いや、あるときに、突如としてそうなったのだ。『絵画の彼岸』(河出書房新社)には、こう書いていた、「1919年のある雨の日、ライン河のほとりのある都市にいたとき、人類学や微生物学、心理学、鉱物学、古生物学などの実用図解用のオブジェが載っている挿絵入りカタログのページが、突然、驚愕的に私の視線にとりついた」というふうに。

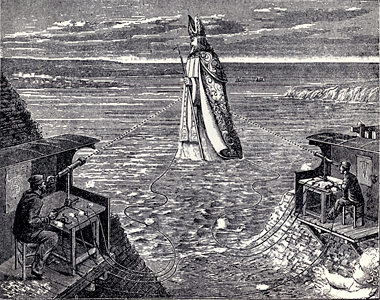

エルンストの初期コラージュ作品

『Design for a Manifesto』1920

1919年よりアルプらと共にコラージュの手法を用いて作品をつくっていたエルンストだが、これがフランスのシュルレアリストの注目を集めた。1921年にはフランスでエルンストの「コラージュ展」が開かれている。

この、ある都市とはケルンである。ケルンはエルンストのシュルレアリスム開眼の都市だったのだ。唐突ではあったけれど、こういうことは唐突にしかおこらない。1919年という年も記念したほうがいい。エルンスト自身が「ぼくは1914年8月1日に死に、1918年11月11日に魔術師として蘇った」と書いている。それならウェブ・アーティストやCGアーティストたちも、そのエルンストをこそちょっとは見るべきなのである。たとえば『永劫の渦』(1922)を、たとえば『親切週間』(1934)を、たとえば『ユークリッド』(1935)を。そして決定的には、『百頭女』のページを。

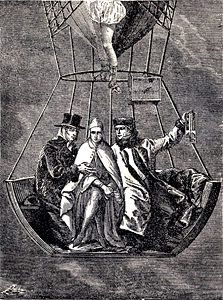

エルンストの『百頭女』には物語がある。合計147葉のコラージュは、全9章立ての、予想を超えた前衛と伝統が相克しあう奇っ怪な物語になっている。

冒頭は、「犯罪か奇蹟か」というキャプションで、一人の男が気球から飛び降りたのだ。それから風景が3度変わり、空が2度晴れる。そうするとどこからか、突如として巨大な怪鳥ロプロプが現れる。ロプロプは街灯に食事を運んでくるために、パリの夜にやってきた。では、ロプロプがいない空には何もいないくなったのかといえば、聖ニコラスがたくさんの寄生者につきまとわれている。鳩もいる。燕もいる。けれども鳩が鳩舎に戻ってきてみると、赤ん坊は腹を切り裂かれ、金髪の少女は昆虫に出会っている。

こうして風景の無意識は完璧なものに向かっていく。そこではいつだって、恩寵と沸騰のゲームが男と女のなかでくりかえされるのだ。でも、それでいいのだろうか。これではあの百頭女が黙っているはずがない。そこで、百頭女が厳かな袖をやおら広げると、世界には惑乱が乱打され、魔法の光がさしこんで、途方もない報いと曖昧な忠告と幽霊たちの金切り声に満ちてくる。

それならこんなとき、公証人はどうするのだろうか。ハツカネズミたちはどうするのだろうか。叔父さんはどうするのだろうか。なぜなら百頭女は私(エルンスト)の妹なのかもしれないのだから‥‥。

百頭女と私の妹と怪鳥ロプロプが入り交じる物語は、こんなふうにいたるところに裂傷を巻き散らしながら脈絡なく進んでいく。

いったい、これは幻想の物語なのだろうか。あるいは物語の幻想なのだろうか。それとも精神錯乱者の夢なのか、コラージュした図版群が自分で告白を始めているお話なのか。それらのどれでもなく、そのどれでもあった。シュルレアリスムでは、このような手法を好んで「デペイズマン」と呼んでいた。

デペイズマンとはデペイズすること(追放すること、異国に移すこと、環境を変えること)に因んだ言葉で、シュルレアリストたちは「事物を日常的な関係から追放して異常な関係のなかに置く」ということ、また、そこから「ありうべからざる光景が出現する」ということを、この言葉に託していた。『百頭女』も、エルンストが存分にそれを承知したうえでのコラージュ・ロマンなのである。

これはおとなしい編集ではない。きわめて過激な編集だ。しかもそれを徹してアートにしようとなどという魂胆は、マックス・エルンスト以前にはここまで逆上していなかった。

しかしエルンストは、『百頭女』のような作業に自身の狂気や逆上のためにとりくんだのじゃない。目の前で出会った学術書の図版を見ているうちに、少年や少女ならきっとそんなことを思い浮かべるかのような眼差しで、それらを丹念にカットアップして、淡々と接合し、そしてそこに得意のエッチングを加えていっただけなのだ。けれどもそこに誰もが見たことない光景が立ちあらわれた。

あとはキャプションである。おそらくはアルチュール・ランボオ(690夜)の『地獄の季節』の一節を思い出しながら、エルンストは愉快なキャプション・エディットを半ばくそまじめに、半ばは見る者をそそのかすために、つまりはぼくが「遊」のキャプションをいつも真夜中までとりくんでいたように、たのしんだのだろう。で、ランボオは『地獄の季節』の一節「言葉の錬金術」にどういうことを書いていたかというと、こう書いていた。

「私は好きだった、痴(たわ)けた絵が、戸口の上の装飾が、芝居の書割りが、サーカスの天幕が、看板が、通俗的な色刷り版画が、また流行おくれの文学が、教会のラテン語が、綴りもあやしい好色本が、祖母たちの小説かせ、御伽噺が、子供たちの小型本が、古くさいオペラが、ばかげたルフランが、素朴なはやし歌が‥‥」というふうに。

『百頭女』のコラージュ・ロマンは、第5章に入っていくと、惑乱と私の妹と百頭女とが三つ巴になってきて、ぐるぐる回りだし、ときに巨大な車輪とも、街区を覆うジャイロスコープとも、タイタンの一族を屠るに足りる溶鉱力ともなっていく。

惑乱は上昇し、下降し、太鼓が連打されるなか、曙光の浪費と安穏な殺戮をくりかえし、ついにはすべてを引き連れて海上の一団となって海洋に漕ぎ進むのである。これが第6章になる。一方、都会の夜のほうにはまだロプロプがいて、夢幻の変容を見せている。他方、森の中ではいくつもの信じがたい奇跡がおこっているらしく、「木の葉の手淫」と「敬虔な嘘」が争っている。それが第7章で、物語はもはやどんな終幕にも至らないという予感が広がる。

かくて第8章、エルンストはここに探偵、相場師、ダンテ、相場師、セザンヌ、パストゥールらを総動員させて、第9章のいっさいに口をとざすためのコラージュに向かっていったのだ‥‥。

佳日の澁澤龍彦(968夜)は、こういう『百頭女』を「現代の最もオリジナルな暗黒小説」と名付けたものだった。澁澤にしてはずいぶんまっとうな評価をしたものだ。埴谷雄高(932夜)はそうではなくて、『百頭女』に出てくるものたちをまとめて「物霊」と名付けた。これなら埴谷雄高に軍配があがる。

というようなわけで、実は『百頭女は』はいままだアートの聖域のままなのだ。まだ、これに介入し、これを蹴散らす者が出てこないままなのだ。これはいささか残念だ。そこでぼくならば諸君にけしかけて、ねえ、ときにはマックス・エルンストをコラージュしなさいよ、CGしなさいよ、フラッシュしなさいよと言いたくなったのだ。