ブッダが考えたこと

プロセスとしての自己と世界

サンガ 2018

Richard Gombrich

What the Buddha Thought 2009・2013

[訳]浅野孝雄

編集:西村創・川島栄作 協力:藤田一照・前田専學

20世紀半ばにいたるまで、ヨーロッパにおいて「ブッダの教え」がどのように受けとめられてきたかという歴史は、一言でいえば惨憺たるものだ。多少は仏教に興味をもった知識人たちの理解もかなり心もとないもので、おおむねは「仏教は無神論だ」「仏教は哲学であって宗教ではない」「仏教は汎仏論、ないしは汎心論にすぎない」とみなされた。

仏教が宗教ではないというのは、ヨーロッパ知によるユダヤ教やキリスト教などの普遍宗教に達していないという意味で、普遍主義(universalism)をカノンとして重視するヨーロッパの宗教者や知識人からすると、仏教は世界認識から退却あるいは撤退しているような思索と行動にとらわれていると見えたのだ。消極的にも貧弱にも見えた。

ローマに向かってシルクロードを渡ってきた仏教は、十字軍遠征前後のちょうど盛んになっていたキリスト教の圧倒的な力とビザンティン文化の前では、ひどく色褪せたものだったのである。

近代になって仏教に関心を寄せた連中も、けっこう誤解したし、曲解に終始した。ヘーゲル(1708夜)はヒンドゥイズムを「幻想の宗教」と捉え、仏教を「自己内存在の宗教」とみなし、東洋宗教として儒教とともに仏教を調べたはずのマックス・ウェーバーも「仏教には社会性が欠けている」と批判して、ブッダや大乗仏教が何を構想したのか、また実践したのか、まったく考慮しなかった。

東西の道徳の源泉に言及しようとしたベルクソン(1212夜)でさえ、きっと後期仏典のフランス語訳をいくばくか齧った程度だったろうと思うのだが、「仏教が神秘主義であるとするのに躊躇しない」と述べるにとどまっている。

前正覚山を下ったブッダは、諸天人の先導で菩提樹下の坐所に赴き、ついに悟りを開いた。左奥の落陽に浮かぶのは河の対岸の大菩提樹の大塔。この大塔の後方に、ブッダ成道の場とされる金剛宝座と聖なる菩提樹がある。

少しは仏教の肩をもったとおぼしいショーペンハウアー(1164夜)やニーチェ(1023夜)にあっても、仏教にはペシミズムやニヒリズムがあるが、それは世界や社会に貢献しようとしない消極的すぎるものであるとみなした。

なかでヤスパースが世界と人間の「限界状況」を哲学して、苦(ライデン)、争い(カンプ)、死(トート)、負い目(シェルト)の4つの限界が人間の逃れられないものとしてあることを強調し、そこから仏教の「一切皆苦」や「空」の考え方に接近したことがあるのだが、1935年の『理性と実存』で、この限界状況を脱するには実存から包括者に向かうしかないと見て、仏教の渦中には投じなかった。

いまはティク・ナット・ハン(275夜)の登場で、スピリチュアリズムやマインドフルネスに注目する精神医学界や心理学者たちも、20世紀の半分くらい、仏教に関心をもたなかった。ユングは道教とマンダラに注目したものの仏教心理には及ばず、フロイトは仏教を一瞥もしなかった。思うに、フロイト主義者で仏教を重視したのは「阿闍世コンプレックス」を提案した日本の古澤平作だけだろう。

西洋の知識人たちには、仏教はひどく厭世的なもの、もしくは消極的なものと映ってきたのである。それでもぼくはショーペンハウアーの「ミットライト・ペシミズム」に仏教との多少の共通性をみとめるけれど、とはいえ大半の西洋哲学は仏教に抉(えぐ)られることなく、ましてブッダを独創的な宗教者や思想者としてみることなく、いたずらに1000年を費やしたのだった。思想史として、まことにふがいない。

1959年にイギリスで、簡潔だが凝縮された一冊の本が刊行された。ワールポラ・ラーフラの『ブッダが説いたこと』である。以来、この本は「英語で書かれた最良のブッダ入門書」と言われてきた。3年ほど前に今枝由郎が訳して岩波文庫に入った。

ラーフラはスリランカ出身で、テーラワーダ仏教(東南アジアに伝播した南伝仏教=上座部仏教)で育ち、セイロン大学で仏教史を学び、カルカッタ大学で大乗仏教研究に専心したのち、ソルボンヌ大学でポール・ドゥミヴィルの指導のもとに近代の哲学と科学にもとづく仏教研究に従事した。

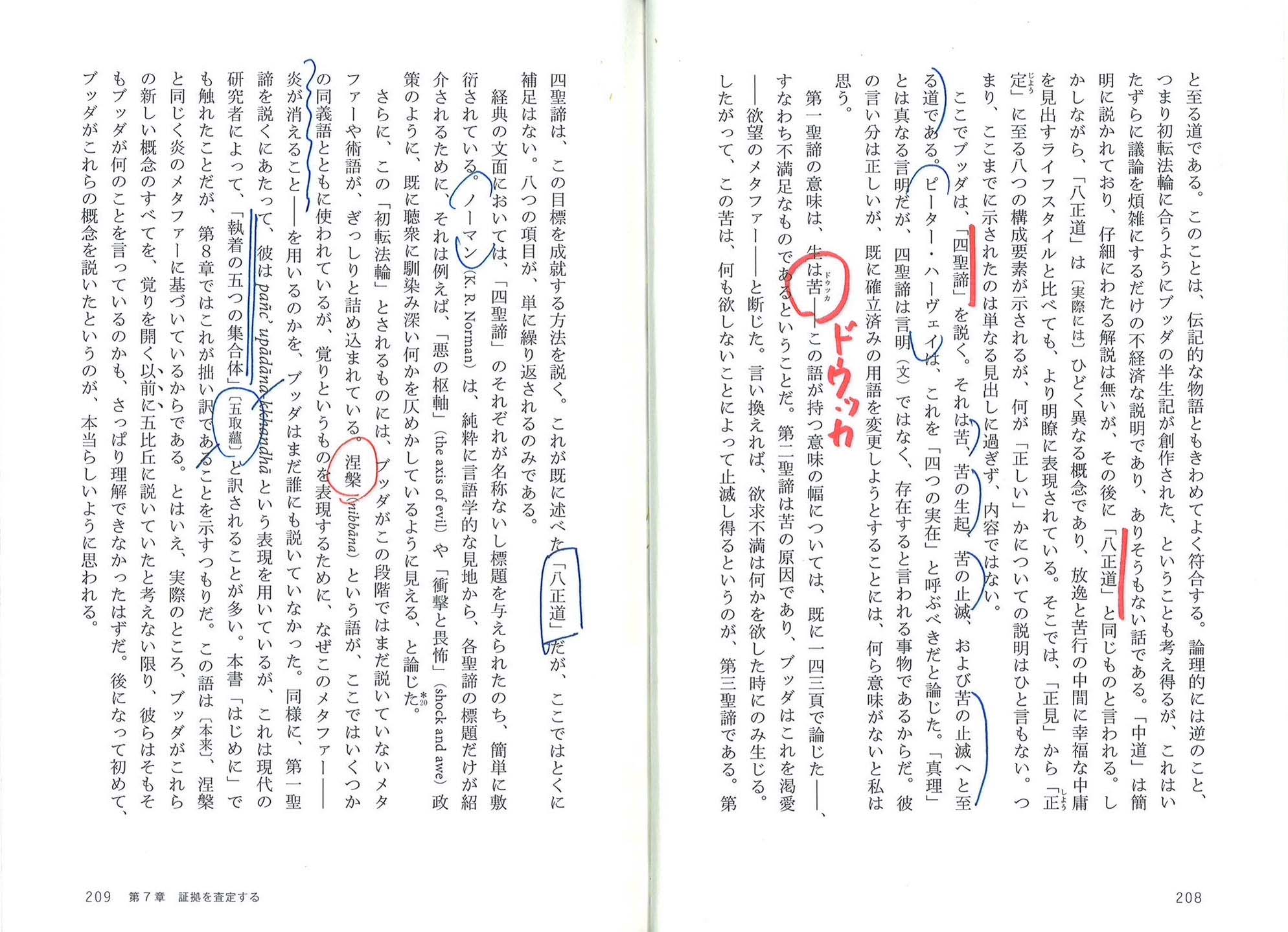

『ブッダが説いたこと』はソルボンヌ期のあとの著作で、四諦(したい)、八正道、縁起、苦(ドゥッカ)を中心にブッダの教えを解説して、西洋人向けにわかりやすく書けている。わかりやすいだけではなく、それまで西洋思想が掴みそこねてきた仏教観を大きく訂正した。ブッダに戻って解説したことに説得力があった。ブッダは世間(社会)を「苦」とみなし(一切皆苦)、安易な幸福など求めるなと説いたのだが、それはきわめて積極的なものだったとラーフラは書いた。

今夜とりあげた本書は、そのラーフラの弟子のリチャード・ゴンブリッチが著した。ラーフラの『ブッダが説いたこと』に倣って、これをさらに『ブッダが考えたこと』に進めた。

ゴンブリッチはパーリ語にもサンスクリット語にも明るく、オックスフォード大学仏教学センターの所長などを長く勤めた。『インド・スリランカ上座仏教史――テーラワーダの社会』(春秋社)、『仏教はいかにして始まったか』(未訳)、共著の『スリランカの仏教』(法蔵館)などの著作がある。

リチャードの父親は美術史家また美学者として名高いエルンスト・ゴンブリッチである。息子はその香しい血をひいたのであろう。なかなか瑞々しい。ちなみに父ゴンブリッチはワールブルク研究所の凄腕として鳴らし、日本語訳があるものでいえば、『シンボリック・イメージ』(平凡社)、『美術の歩み』上下(美術出版社)、『規範と形式』(中央公論美術出版)などの大著をのこした。ぼくはいずれのお世話にもなった。

本書は、ブッダには超自然的な思考や神秘的な観点がまったくなかったことをまっこうから論じたもので、ブッダが何を訴え、どのように語ったかに絞って議論する。ゴンブリッチはまず、ブッダが善巧方便によるメタフォリカル・コミュニケーションをつかって、ソクラテス同様の対機説法(anti-machine sermon)に徹したことを強調した。

知られていることだろうけれど、ブッダには著作がない。ひたすら話すだけだった(それがのちに後継者たちによって編集され、厖大な仏典群になっていった)。話すときには対機説法に徹し、相手の資質・能力・欲望の度合いに応じて、話し方を変えた。それゆえ比喩も多い。ブッダは語り部型のコミュニケーターだったのである。

ブッダは主として3つの方法を駆使した。第1には「存在」と「生成」を対義語として、対偶的につかった。第2には三宝印をうまくつかった。3つの印とはアニトゥヤ(無常、変化)、ドゥッカ(苦・不満足・不足)、アナートマン(我、私、自己)である。ふつうは「一切皆苦・諸行無常・諸法無我」を三宝印という。第3には意識(サンスカーラ)の本質に肉薄するため、カルマ(業)と「蘊」(うん)をできるだけ一緒に解釈した。蘊についてはあとで説明するけれど、当時は五つの蘊、すなわち五蘊のとりくみのうち、このサンスカーラの正体をめぐる思索や議論がいちばんヘビーだったと思われる。

ゴンブリッチはブッダがこれらに着目し、今日の科学哲学や複雑系科学の一端にくいこむノンランダム・プロセスによる思索に達したのではないかと見た。

ブッダの時代、信仰社会ではバラモン教と初期インド哲学と六師外道がとりまいていた。そこでは、大なるブラフマン(梵)と小なるアートマン(我)の合致が至上のものとされていた。いわゆる梵我一如だ。

当時はマクロコスモスとミクロコスモスがなんらの情報処理もなく、意図の力によって合体できると信仰され、そう信じれば魂が汚染されていることを浄化することができると考えられていた。汚染によって魂に煩悩やカルマ(業)がまとわりついているとみなされ、その浄化のためには梵我一如が理想とされ、そのためには苦行(タパス)が役に立つと考えられたのだ。しかしブッダはこのことに大きな疑問をもち、あえて別様の可能性に挑んだ。

ブッダは30代に、バラモンたちの修行の仕方やインド哲学の真理の説明に不満を感じて、マクロコスモス(宇宙原理)とミクロコスモス(個我原理)のあいだには、この世を実感している身体意識をもつ厄介なメゾコスモスがあると実感していたはずである。メゾコスモス(メゾスコピックなコスモス)とは中間体としての身体まわりのことだ。あるいは生活身体のことだ。

身体意識は一瞬にして変化するものではない。日々の生活や欲望によって少しずつ変化する。そのため遠い過去から生成されたものは変化しながら、現在の自分という意識に及んでいる。ブッダは、そうであるのならマクロとミクロのあいだにいる自分の中道的実感にこそ律するべきだと感じていた。

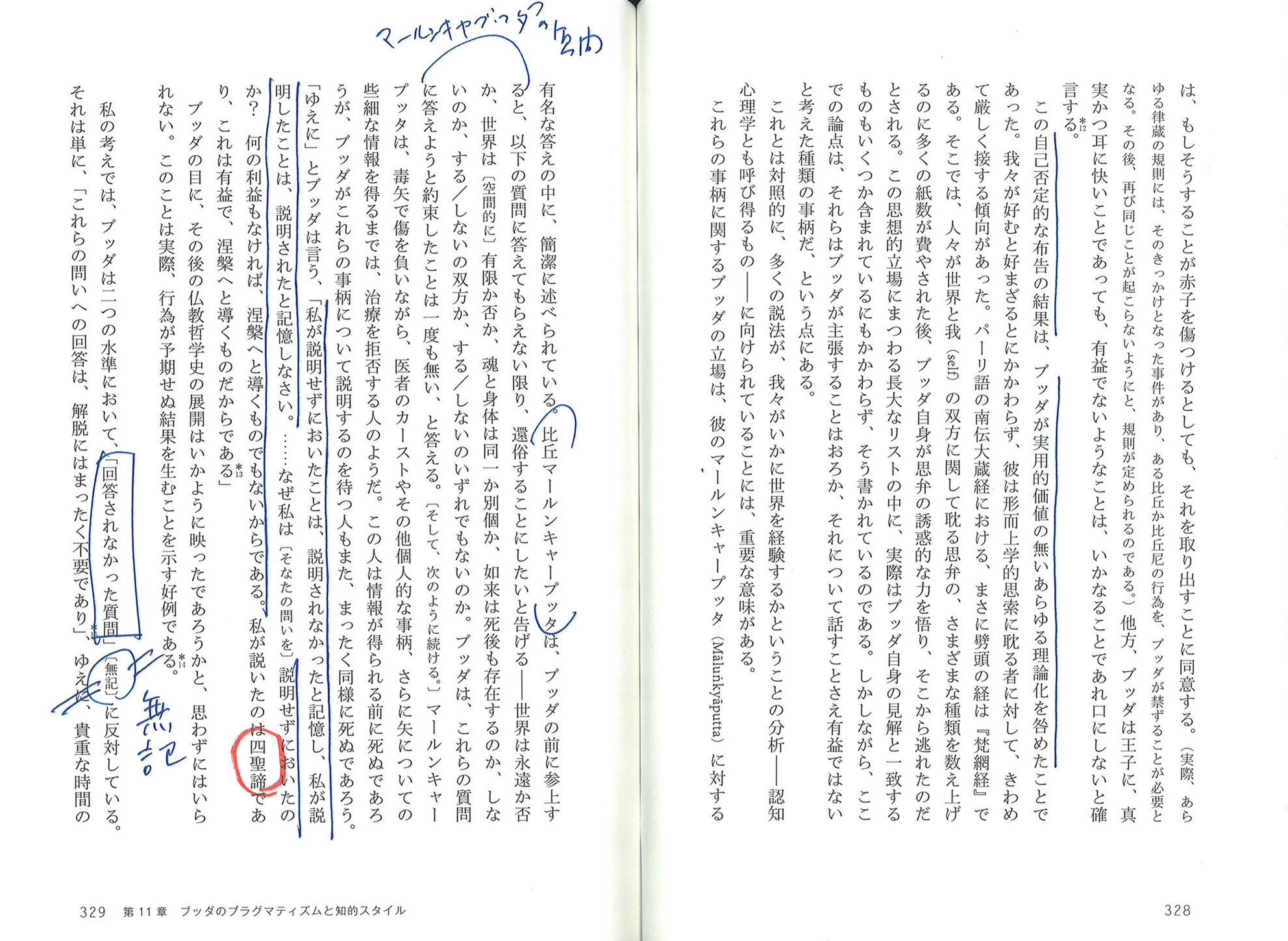

ヨーロッパ哲学では、古来「何が存在するのか」、および「われわれは何を知りうるのか」という主題が一貫して流れてきた。ゴンブリッチは、ブッダが「何を知りうるのか」とは考えなかったことを強調する。

ブッダは知りえないものがあったっていいと思っていたのだ。これを仏教では「不記」とか「無記」(アヴィヤーカタ)という。記せないものや、記しても仕方のないことがあってもいいという見方だ。そうすることによって、ブッダは「生から生に連続するものとは何か」という新たな問いのほうに向かった。その「生から生に連続するもの」がメゾコスモス(メゾシステム)としての身体意識である。

もしもカルマが絡まるアートマンの解放(ヴィムクティ)があるとすれば(それがのちに「解脱」という用語になるのだが)、ブッダはそこに「存在」と「生成」をめぐる思考を挟みこんだのである。

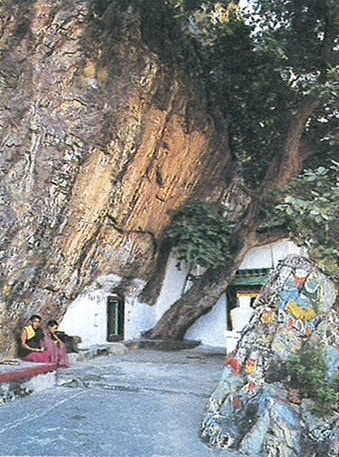

ブッダが修行した洞窟はブッダガヤー近くにあり、菩提樹とは数kmの距離にある。仏伝には「清らかな住まいの神」(浄居天子)が、菩提樹の下でなくては悟りを開けないと教えるまで、菩薩はプラグボーディ山(前正覚山)中腹の洞窟にいたと示されている。

ブッダは出家後、各地を遍歴したのち山林にこもって6年間の苦行を行った。身がやせ衰えてまでしても、悟りを開くことができなかった。仏教美術ではこのブッダの姿を「出山釈迦像」としてあらわしてきた。落ち窪んだ眼、血管や助骨まで透けて見える体が表現される。ガンダーラ美術期の傑作である。

ブッダが「生から生に連続するもの」という問題意識をもったのは、古代インドにおいてはサンサーラ(輪廻)とカルマ(業)が大半のインド人にとっての通常観念になっていたからだ。

サンサーラは「輪廻転生」と訳されるように、生きとし生けるものがもつ宿命である。生けるものが死ねば別のものに転生するというおそろしい観念だ。古代インド人はここから抜け出せないでいた。

このことはヴェーダ信仰が進むなか、ブラーフマナ文献やウパニシャッド初期文献に言及されて、当初は「五火説」として説明されていた。死者は月にいったんとどまり、雨となって大地に戻り、植物がこれを吸収して雑穀となり、それが雑穀を食べた男の精子となって女と交わって胎児になり、そして生者として誕生(再生)するという考え方だ。それがくりかえされる。くりかえされるだけでなく、転生のたびに植物や動物になる。

なぜこんなふうな輪廻転生がおこるかということは、生きとし生けるものがもつカルマのせいだとみなされた。古代インド社会でカースト(ヴァルナ)が宿命的に決まっているのも、このカルマとサンサーラによるものだった。

これらはまとめて「因果応報」(因中有果)の出来事だと解釈された。因(原因)によって果(結果)が決まる。この因果応報によって善因業果、悪因苦果、自業自得がおこる。いまでも日本人がよく口にする「自業自得」とはカルマが付着しきった状態のことをいう。因果応報は英語では“casual retribution”という。

当初、青年ブッダにも因果応報という見方は大きく投影していた。いったいどうしたらそうした因果の循環から脱却できるのか。そこでブッダはわれわれがサンサーラの循環にあることそのものを「苦」の本質と捉え、輪廻転生の観念からの根底的な離脱をはかっていくことにした。それが仏教の最初のコンセプトになった「一切皆苦」(世界はもともと「苦」でできている)というものになるのだが、しかしながらそうするには、もともと輪廻の主体になっているものとしてのアートマンを、またアートマンにもとづいて確立したかに見える「我」のようなものを、できるかぎり想定しないようにしなければならない。

こうしてブッダはとっておきの「無我」(アナートマン)を持ち出したのである。「非我」ともいう。「我がない」のではなく、「無我というものがある」とみなしたのだ。それとともに「我」のルーツともいうべきアートマンに別れを告げた。

ブッダの決断は、とんでもない思想あるいは行動思想に向かおうとしていた。アートマンを認めないということは、そのとたん、ガウタマ・シッダールタという本人自身が全世界に対してのいっさいの責任を負うことを、ただちに意味するからだ。

のみならず、この決断の先の思想あるいは行動思想では、つまり「仏教」としては、それに奉じる者たちにはカルマが通用しないことも、示さなければならない。これはとんでもない難問だった。シッダールタがブッダ(覚者)になるときがあるとしたら、そのブッダとはサンサーラやカルマから自由な者であるということになる。

カルマは「生から生に連続するもの」を妨げ、ジーヴァ(生のモナドのようなもの)にまとわりついてくる。そのカルマから自由になり、輪廻の悪夢から脱却する状態を示すには、どうするべきなのか。青年から壮年にかけて、ブッダはこの問題のブレークスルーを見つけださなければならなかった。

いずれも途方もない難問ではあったが、ゴンブリッチは、ブッダがこれらにとりくむにあたっては、ジャイナ教にヒントを得たのではないかということを強調している。ジャイナ教はマハーヴィーラ(=ヴァルダマーナ)が大成した教義に則(のっと)って結ばれた信仰集団だが、そのころすでにバラモン教の教えを批判し、ヴェーダの権威を否定し、世間の価値はすべて相対的であろうという見方を提示していた。真理は多様に言いあらわせると言っていたのだ。白衣派と裸行派がいた。

はたしてどのくらいブッダがジャイナ教からヒントを得ていたか証拠はないのだが、本書ではその可能性がさまざまな角度でアプローチされている。ぼくは埴谷雄高がジャイナ教に関心をもっていたことを知ってからというもの、ひそかにジャイナ教に親近感をもってきたのだが、本書を読んで、あらためてやっぱりそうだったんだろうなと思えた。

しかし、ジャイナ教ではままならないところも多かったはずである。かれらは苦行を辞してはいなかったのだ。ブッダは以上のことを「苦行(タパス)抜き」で実現したかった。

ジャイナ教の経典の一つ、『カルパ・スートラ』に描かれたもの。開祖マハーヴィーラは前549年~477年ごろ、シッダールタと同年代とされている。バラモンのヴェーダにみられる形式的な儀式から脱却し、自己を徹底した苦行の道に投じ、霊魂の浄化を求めた。

登場人物たちがドストエフスキーの大審問官のように、思弁的な対話を延々と繰り広げる。作内ではジャイナ教の祖であるマハーヴィーラを「全否定者」として、重要な立場を与えている。作品の終わりではマハーヴィーラと「全肯定者」であるブッダが対話し、破れたマハーヴィーラが砂のように崩れさるシーンが構想されていた。

梵我一如ではない覚醒をめざすには、同時期に少しずつ深化をとげつつあったインド六派哲学の考え方とも差し違える覚悟が必要だった。これも難問である。サーンキヤでは知識による洞察をもって、ヴァイシェーシカでは自然に対する観照をもって、それぞれ特有の解脱(覚醒)の方法が模索されていた。それらは当時、そうとうに雄弁になりつつあった。とくにサーンキヤ学派が独創的だった(ぼくは木村泰賢によってかなりハマっていた時期がある)。

けれども壮年ブッダは頑としてこれらに与(くみ)さないことにした。与さないためには、まずもって知識洞察や自然観照を作動させる元の元にある「自己」から離れるしかないと思った。

そこでなんとしてでも「無我」「非我」に徹することが最大の眼目だろうということに気づくのだが、それだけではこれらの哲学的成果の影響を排除しきれず、きっとなんらかの侵襲もうけるだろうから、一方ではヴェーダ思想や六派哲学が持ち出した概念力(言葉の意味と意図の力)を変更させておかなければならないとも決断したはずである。

どうすればサーンキヤらの考え方を“脱構築”したらいいのか。そこでブッダがとりあげたのが「五蘊」(ごうん)の扱いだった。五蘊をインド哲学的な特徴をもつ概念の牢獄から解き放って、あくまで覚醒のためのプロセスとして扱い、そのプロセスを通してその「実体のなさ」を明言することにした。

五蘊とは色蘊・受蘊・想蘊・行蘊・識蘊のことをいう。「蘊」(スカンダ)は活性するものの集まりや炎の束やクラスターのことだから、五蘊は「色・受・想・行・識」(しき・じゅ・そう・ぎょう・しき)という知覚作用と意識作用すべての因果の総体のことをさす。

色蘊は認識の対象となる「もの」の総称で、一定の空間や場所を占め、たえず変化する。受蘊は肉体的で生理的な感覚がとらえる感受作用のことで、根(六根)・境(六境)・識(六識)を孕んで、われわれに苦楽の印象をもたらす。想蘊は表象作用の全般で、概念が想起させるものはすべて想識だ。行蘊はわれわれの意識にはたらきかける意志作用全般のことで、心が何かに向くことをいう。識蘊は区別によって得られるすべての認知作用をあらわしている。

この「色・受・想・行・識」の五蘊は、もともとヴェーダ以来のインド哲学の基本になってきたすこぶる知覚論的な構成原理だったのだが、ブッダはそのようにあらかじめみなすことこそがわれわれに深い苦しみ(ドゥッカ)をもたらしているのだとして、五蘊がそもそも「煩悩がらみ」になっていることに警鐘を鳴らしたのである。

五蘊がないと言ったのではない。五蘊にとらわれるな、五蘊をプロセス(過程的変化)にもちこんでしまえと言ったのだ。

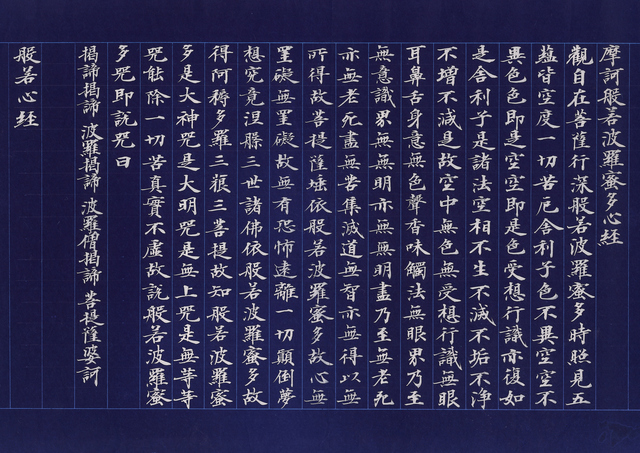

近代以降の日本人は仏教思想には詳しくないが、なぜか『般若心経』には親しんできた。玄奘が『般若経』のエッセンスを特別に濃縮編集をした。みごとな手際の、とても短いエッセンシャル・スートラだ。英語では“Heart Sutra”という。

その『般若心経』は「観自在菩薩、行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄」というふうに始まる。そのあとに「色不異空、空不異色、色即是空、空即是色」という有名なフレーズが続く。冒頭3句目に「五蘊皆空」(ごうんかいくう)と出てくる。

冒頭2句は「観自在菩薩が、深く般若波羅蜜多を行じたまいし時」というのだから、タイトリングのようなもので、その観音が「五蘊はみな空なり」と照見し(見通し)、「一切の苦厄を度したまう」と報告されているのである。

『般若心経』はブッダの言葉をあらわしているものではない。初期仏典の大般若思想をのちになって濃縮したものだ。けれども玄奘の翻案力によってすばらしいメッセージにまとまった。観音菩薩(観自在菩薩)がブッダの弟子だった舎利弗(舎利子)に語ったメッセージというかっこうをとっている。そのメッセージが冒頭で「五蘊皆空」を謳っている。

「経」はサンスクリット語で「スートラ」。最初にマントラ(真言)があり、この「マントラ」を断片的に集めたものが「タントラ」であり、さらに編集したものが「スートラ」にあたる。278字のなかに、大乗仏教の真髄が説かれている。

五蘊皆空とは何か。「五蘊はすべて空だ」という意味ではない。五蘊それぞれをそのつど空じてみれば世界と自分が変わって見える、だから五蘊をそれぞれそのつど空じてみなさいという意味だ。そうすれば、一切の苦厄から解き放たれるだろうとメッセージした。

それが「照見五蘊皆空、度一切苦厄」の意味である。五蘊を皆空と照見していけば、一切の苦厄が度されていくだろうというのだ。度されるというのはプロセス処理されるという意味だ。ぼくなら「編集していく」とも言い換えたい。

ゴンブリッチは、ここに五蘊をノンランダム・プロセスにもちこんでみせたブッダの方法の際立ちがあると見た。そのことによってサンサーラやカルマからの解除が可能になることを示したと見たのである。

ブッダが説いた仏教は、世界と自分が余分な知識によって「無明」(アヴィドヤー)に陥っていることに注目し、実は世界と自分をちゃんと見れば、それぞれが「縁起」(プラティートゥヤサムットパーダ=十二縁起)によって相互関係をおこしていることがわかるはずだという説法から始まっている。

そこで4つの基本的なスタンスを説いた。苦諦、集諦、滅諦、道諦の「四諦」(したい)である。苦諦はこの世は迷いばかりなのだから、なにもかもを苦(ドゥッカ)と感じるだろうことを、集諦は苦の原因が煩悩や妄執や渇愛が集まってくるということを、滅諦はだから世の中を無常だとみなさい(変化するものとみなさい)、執着を断ちなさいということを、道諦は以上のことを諦められる心をもちなさいということを、説いている。

これらをまとめて「一切皆苦」「諸行無常」「諸法無我」の三宝印にあらわし、それらが実感できれば、きっと「涅槃寂静」に導かれるはずだと諭した。ブッダの思想をいちばんかんたんに集約すれば、「一切皆苦・諸行無常・諸法無我・涅槃寂静」の四宝印になる。

ゴンブリッチは五蘊のプロセス処理の方法に、「ブッダが考えたこと」の基本を析出させたのである。べつだん新しい解釈ではない。このような見方は、東方仏教界ではずうっと大前提になっていたことだ。しかし、欧米の知識界に仏教をブッダの原点に戻って説明するには、このようなことをできるだけ明快に強調する必要があったにちがいない。

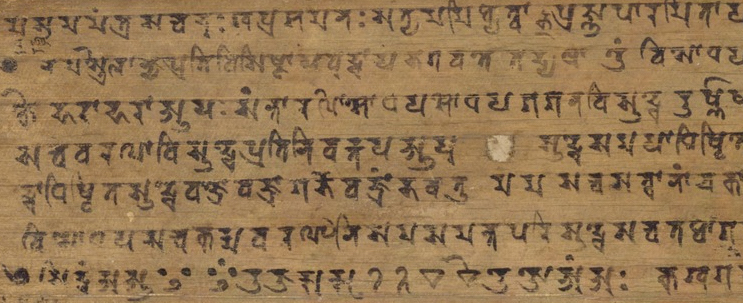

この粘土片には「四諦」が刻まれている。「此丘らよ、聖諦は四である。四とは何であるか。此丘らよ、苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦である」とパーリ語(ブラーフミー文字)で記されている。

本書は、ゴンブリッチがラーフラ以降の欧米や東南アジアの仏教研究者の最新成果を引きながら、独自のブッダ思想論をまとめたものである。

だからジョアンナ・ジュレヴィッチ、スー・ハミルトン、ウィル・ジョンソン、エーリッヒ・フラウヴァルナー、ガナナート・べーセーカラ、マイケル・ウィリス、ジュリア・ショー、ピーター・ハーヴェイらの研究成果や見解がさまざまに引用されているのだが、随所にゴンブリッチの興味深い推理が盛りこまれていてユニークなブッダ論になった。

ぼくは今夜の冒頭で、西洋思想史が仏教を看過してきたことを書いておいたけれど、ワールポラ・ラーフラのブッダ論以降はけっこう多くの仏教研究者が登場してきて、それなりの高揚を見せるようになったのだ。ゴンブリッチはその一人だった。

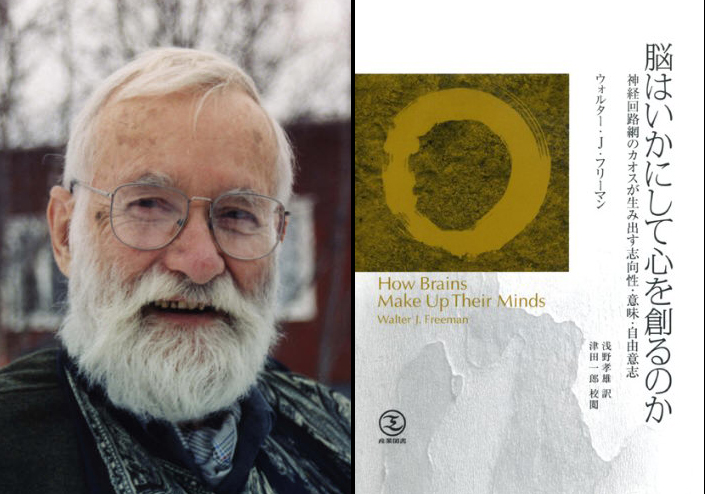

翻訳者の浅野孝雄は東大の医学部出身の脳神経学の研究者で、ウォルター・フリーマンの『脳はいかにして心を創るのか』(産業図書)に出会ってからは(浅野はこの本の翻訳もした)、仏教の唯識思想や古代インド哲学を渉猟するようになって、ゴンブリッチの本書の翻訳をへて、自身で『心の発見』(産業図書)を上梓するにいたった。仏教と心脳理論と複雑系とが語られたのである。『心の発見』には「複雑系理論に基づく先端的意識理論と仏教教義の共通性」という勇ましいサブタイトルが付いている。

はたしてブッダの思想に脳科学やカオス理論をあてはめたほうが、その特色がうまく説明できるかどうかは、なんとも言えない。なんとも言えないけれど、フリーマンが脳の大域的アトラクターが自身を更新しながら意識をつくっていると仮説したことは、ブッダが悩みながら考えたことに関係がないとは言えない。

フリーマンの父は精神疾患の治療法として流行したロボトミー手術(大脳を切り取る外科手術)を発展させた精神科医であるウォルター・フリーマン(同名)。曽祖父もまた米国で最初の脳外科医として知られる。

戦後になって、西側の仏教理解は急激に変化していった。仏典の各国語訳がふえたこと、パーリ語による研究が進んだこと、欧米に仏教センターができていったこと、ヒッピーやニューエイジ・サイエンティストが仏教に関心をもったこと、認知科学や脳科学が仏教的瞑想の解明に向かったこと、身体思想としてヨーガや禅が注目されたことなどが大きい。

しかし、それでも「ブッダを考える」ということは、あまり深化しなかった。最近は、たとえばケネス・タナカの『アメリカ仏教』(武蔵野大学出版会)やロバート・ライルの『なぜ今、仏教なのか』(早川書房)などが話題になっているけれど、あいかわらず禅メソッドや瞑想心理学の観点にとどまるものが多く、その主張の多くがイマイチ、いやイマサンなのである。仏教的自覚の全容と細部がマインドフルネス(気づき)に噴霧化されたかのようなのだ。

ぼくはいっとき日本の哲学者たちが提唱した比較思想学に期待したけれど、こちらのほうも残念ながら中村元(1021夜)の『比較思想論』(岩波書店)から峰島旭雄の『西洋は仏教をどうとらえるか』(東京書籍)まで、ぐっとくる成果をほとんどもたらしてくれなかったと感じている。

世界観の脱構築をめざしたポストモダン思想も、まったく仏教を考慮しなかった。ひどい手抜きだった。ぼくは機会あってフェリックス・ガタリ(1082夜)に二度にわたってそのことを強く訴えたけれど、通じなかった(ガタリには「菩薩」の行為的身体行について考えるべきだと言った)。そこで日本側の井筒俊彦、秋月龍岷、鎌田茂雄(1700夜)、中沢新一(979夜)、仲正昌樹、佐々木閑、下田正弘らに期待したものだったが、その後はどうか。

何かが欠けたままなのだ。おそらく「ブッダを考える」ということがずこっと欠けてきたのである。西側の諸君はブッダの観照に、さもなくばいったんラーフラやゴンブリッチ以降の研究成果を覗くべきだろうし、われわれは日本仏教が中国仏教をへてどういう世界観や人間観をもったのかということに、もっと深い関心をもったほうがいいだろう。

もうひとつ気になることがある。それはなぜ仏教はインドで廃れ、ひとつは東南アジアでテーラワーダ仏教となり、もうひとつはシルクロードをこえて中国化した五時八教となり、さらに日本化して専修念仏化していったのかということだ。またインドに発した仏教は、なぜヨーロッパに定着しなかったのか、なぜヨーロッパの地で変化しなかったのか、異種配合されなかったのかということだ。

この問題はユーラシアの文化圏を大きくまたぐので、さすがに容易にはまとまらないことだろうけれど、やっと「人新世」(アントロポセン)の発動に気がついた21世紀の今日では、そろそろ本気でとりくむ問題になっているはずである。

ちなみにユーラシアに広がった仏教の変容については、彌永信美(いやながのぶみ)の『幻想の東洋』(青土社→ちくま学芸文庫)や、その後の仏教神話学がスケッチした『大黒天変相』『観音変容譚』(法蔵館)などに詳しいのだが、あまり注目されてこなかった。日本側も彌永が何を議論したかったのか、まともに検討していない。このあたりにも光が当たってほしい。

ブッダの思想は、その後の大乗仏教の思想とは同じではない。密教や禅の成果をそのままブッダにあてはめられるわけでもない。法然(1239夜)や親鸞(397夜)や道元(988夜)の日本仏教とも異なっている。ぼくは仏教が21世紀思想の新たな「中道」になることに大きい期待をもっているけれど、そのためにもあらためて、ブッダの原始仏教に(できればインド六派哲学とジャイナ教にも)、あえて獰猛な関心を寄せたほうがいいのではないかと思っている。

⊕『ブッダが考えたこと―プロセスとしての自己と世界』⊕

∈ 著者:リチャード・ゴンブリッチ

∈ 訳者:浅野孝雄

∈ 発行者:島影 透

∈ 発行所:株式会社サンガ

∈ 印刷・製本:株式会社シナノ

∈ 発行:2018年4月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 序言

∈ 第1章 はじめに

∈ 第2章 さらにカルマについて―その社会的文脈

∈ 第3章 バラモン教における、カルマの教義の先行思想

∈ 第4章 先行思想としてのジャイナ教

∈ 第5章 「無我」という言葉で、ブッダは何を言おうとしたのか?

∈ 第6章 ブッダのポジティブな価値:慈悲

∈ 第7章 証拠を査定する

∈ 第8章 すべては燃えている:ブッダの思想における火の中心性

∈ 第9章 因果性とノンランダム・プロセス

∈ 第10章 認知、言語、涅槃

∈ 第11章 ブッダのプラグマティズムと知的スタイル

∈ 第12章 風刺家としてのブッダ:社会的メタファーとしてのバラモンの用語

∈ 第13章 本書を信じるべきか?

∈ 附記

∈ 背景知識

∈ 原注

∈ 文献一覧

∈ 訳者あとがき

∈ 解説 藤田一照

⊕ 著者略歴 ⊕

リチャード・ゴンブリッチ

1937年、オーストラリア出身の美術史家エルンスト・ゴンブリッチの一人息子として、英国に生まれる。1970年、オックスフォード大学より博士号を取得。オックスフォード仏教学センターの創始者にして会長であり、英国仏教学協会の会長。2004年に引退するまでの28年間にわたって、オックスフォード大学サンスクリット講座の主任教授、バリオール大学教授各フェローシップの地位にあり続けた。著作は200冊に及び、現在も世界各地の大学において講演と講義をおこなっている。

⊕ 訳者略歴 ⊕

浅野孝雄(あさの・たかお)

1943年北海道生まれ。1968年東京大学医学部卒業後、東大病院脳神経外科入局。国内関連病院および米国コネチカット州ハートフォード病院、スイス・チューリヒ州立病院などを経て、1973年東大病院脳神経外科助手、1978年同講師。1986年埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科教授。現在、埼玉医科大学名誉教授、小川赤十字病院名誉院長。脳血管障害の病態生理学と治療法の研究により、東京都医師会医学賞、美原賞を受賞。