父の先見

(クマーラジーヴァ)

大蔵出版 1982・1991

編集:青山賢治

装幀:樋口新

【ノート01】かつてぼくは横超慧日・諏訪義純の共著による大蔵出版の『羅什』という本を読んだことがある。80年代の前半のこと、10年続いた工作舎を離れて4、5人で松岡正剛事務所を自立させたころだ。

ナーガルジュナ、ヴァスバンドゥ、クマーラジーヴァの3人が気になっていた時期だった。ナーガルジュナ(竜樹)は中論を知りたかったからだが、ヴァスバンドゥ(世親)とクマーラジーヴァ(鳩摩羅什)については、二人が小乗から大乗に転向あるいは転換した理由や経緯、それとともに周辺の状況が知りたかった。

ブッダの教えは第二結集のころに出家教団サンガの対立によって、厳格な長老をコアメンバーとした「上座部」と柔らかい信仰をつくりたい「大衆部」とに分かれた。インド仏教史にいう“根本分裂”である。その後、マウリヤ朝のアショーカ王の時代をへて仏教が西域(もうひとつはスリランカから東南アジアに)に広まっていくまで、上座部は正量部や経量部や、とりわけ「説一切有部」によって理論的な深まりを見せていった。「小乗の力」だ。

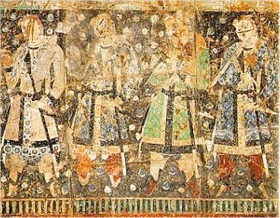

シルクロード仏教はその「小乗の力」に席巻されていた。そういうときにクチャにクマーラジーヴァが登場した。そして中国(後秦)に招かれる前後に大乗化し、中国仏教の基礎を築いた。

本書は『高僧伝』の焼き直しではなかった。詳しい分析がなされていたというほどではなかったが(とくに後半はつまらなかったが)、それでもクマーラジーヴァの「言語編集力」に驚嘆した。この本を読んでしばらくして、ぼくは春秋社の『空海の夢』に執りかかった。

◎横超慧日=明治39年生。東大印哲、『中國佛仏教の研究』法蔵館、『北魏仏教の研究』平楽寺書店。◎諏訪義純=『中国中世仏教史研究』大東出版社、『中国南朝仏教史の研究』法蔵館。大谷大学。

【ノート02】羅什はむろん鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)のことだ。この略称はよくない。マクドナルドがマクドで切れるみたいだ(笑)。ときに「什」とも綴る。これは池袋をブクロと言うみたいだ(笑)。マクドやブクロはいいけれど、この男についてはちゃんと鳩摩羅什かクマーラジーヴァと言ったほうがいい。

父の鳩摩羅炎はインド出身である。シルクロードをクチャ(亀茲)に上って国師として迎えられた。やがてクチャ王の妹の耆婆(ジーヴァ)を娶って、あるいは娶らされて(?)、多言語の可能性にとりくんだ。

鳩摩羅炎の母国語はインド語、文字はグプタ・ブラフミーである。クチャではクチャ語がつかわれていた。同じインド・ヨーロッパ語族だが、ケンツム語群系(ギリシア語・ヒッタイト語・トカラ語系・ラテン語系)とサテム語群系(インド語・イラン語)のちがいがあって、互いにさっぱりわからない。鳩摩羅炎はそこを突破していった。聡明な妻のジーヴァの助けがあったのだろう。この両親の異文化交流能力は、息子のクマーラジーヴァにも乗り移る。

言語と仏教、文字と仏教の関係は密接だ。インド仏教・シルクロード仏教・東アジア仏教におけるオラリティとリテラシーの変化と変容と変格を、看過してはならない。ヘブライ語やアラブ語が文明史を大きく変革していったように、アジアにおいては仏教言語が文明の歯車をつくっていった。これはもっともっと強調されるべきだ。

ふりかえればブッダの時代はおそらく文字がなく、仏典編集に文字が本格的に使われるのはアショーカ王の治世になってからである。それらがシルクロードでは多種多様な言語として花開いた。しかし、その多様多彩はいずれ「漢訳」という一大言語編集機能に集約されたのである。これをなしとげた連中に敬意と驚異を表したい。

◎紀元前4世紀頃に、文法学者パーニニが北西インドの言語習慣を整理して「サンスクリット語」を成立させた。サンスクリットは比較言語学では古代インド・アーリア語に属する。やがて口語の表記ができる「プラクリット語」が成立した。中期インド・アーリア語に属する。

◎アショーカ王の碑文には、アラム文字の影響を受けたカロシュティー文字(向かって右から左に読む)と、インド固有のブラフミー文字(左から右に読む)が使われている。◎グプタ文字・クシャーン文字・デーヴァナガリー文字といった呼称はブラフミー文字の中のフォントの種類だった。

◎インドの仏典写本に使われたのは椰子の一種のターラ(ターラ椰子)の葉だった。それを短冊状に切って書写に用いた。これを「貝葉」(ばいよう)という。貝多羅葉(パットラ)の略だ。というわけで、インドやシルクロードの“本”は横長短冊形だったのである。

【ノート03】クチャの340年(or350)、クマーラジーヴァが生まれた。母は比丘尼となり、そのとき7歳の少年クマーラジーヴァも出家した。稽古始めや修行見習いというならまだしも、出家というにはやや早すぎるようだが、『太子瑞応本起経』(→調べること)には悉達太子が7歳のときに仏門学習に入ったというし、当時のクチャでは『十誦律』が広まっていて、そこに「仏曰く、今より能く烏を駆うれば沙弥となるを聴(ゆる)すも、最下は七歳なり」とあるので、鳩摩羅什伝もこれに倣ったのだろう。

当時のクチャは寺院や僧院が500ケ寺を越えていた。止住する僧侶や僧徒たちも百人程度はザラで、なかには数千人がいた大寺院もあった。そうだとすると、のちの中国寺院に見られるような「三綱」(寺主・上座・維那)や「僧官」(僧正・悦衆・僧録)といった役割が機能していたとも想定される。のちに玄奘が『大唐西域記』に綴ったところでは、クチャ仏教はまことにすばらしく、僧徒たちは持戒をちゃんと守り、全員が清らかで、寺院の中の仏像も人工のものとは思えないほど精緻だったらしい。

クチャの仏教界では仏図舌弥(ぶっとぜつや 生没未詳)が有力僧として知られていた。いくつもの寺院を統括していたようで、中国からやってきた僧純・曇充という学僧がこの仏図舌弥の名声について触れている。

◎クチャの殷賑は『北史』西域伝や『晋書』四夷伝に詳しい。硫黄・石炭・細氈・饒銅・鉄・鉛・毛皮・饒沙・塩緑・雌黄・胡粉・安息香・良馬・牛・孔雀などに恵まれていたという。松田寿男センセーの『古代天山の歴史地理学的研究』(早稲田大学出版部)では硫黄と石炭と鉄を重視している。◎風俗はイラン風の断髪が流行していたようだ。

◎いっときクマーラジーヴァ一家はクチャ王の白純が新たに建立した伽藍に住していたという説がある。その寺には90人近い僧侶がいた。古くに建てられた雀離大寺にもいたとか(このことについては未詳)。

【ノート04】358年前後のこと、母は息子を国外で修行させようと思い、トルキスタンのカシュミールに留学させた(首都スリナガル)。クチャにいても充分な修行もできるだろうに、またそのころはすでにグプタ朝下で新たな仏教が隆盛していたのだから本格的な留学ならこちらだろうに、カシュミールを選んだ。なぜか。

4~5世紀のカシュミールはクチャ同様の小乗仏教活況期で、なかんずく説一切有部のアビダルマが支配的だった。母はわざわざそこへ息子を行かせた。凄いお母さんだ。これはあくまで推測にすぎないが、クマーラジーヴァと同じクチャ生まれの仏図澄(232~348)がやはりカシュミールに留学しているから、これに準じたのだろうか(これは白鳥庫吉説)。

カシュミールで師事したのは槃頭達多(ばんずだった)という高僧だった。説一切有部に属し、のちに薩婆多部第48祖に数えられた。カシュミール王の従兄弟にあたる。母のジーヴァが王族出身だったから同じ王族出身という誼みで息子を預けたのかもしれない。大きなお母さんだ。

槃頭達多は午前写経一千偈、午後読誦一千偈を日課としていた。少年クマーラジーヴァもただちに暗誦を日課とさせられた。『雑蔵』と『阿含経』を読んでいる。クマーラジーヴァの人生はまさにブックウェアそのものだったのだが、それはこのときから始まっていた。

ついで『六足発智論』のような阿毘曇(アビダルマ)を学んだ。ともかくも、少年あるいは青年クマーラジーヴァの瑞々しい知性は、当初は全面的に「小乗の力」に満ちたアビダルマ仏教で覆われたのだ。

◎どうもカニシカ王時代のクシャーン仏教あるいはチャンドラグプタ時代のグプタ仏教とシルクロード仏教との関係が、イマイチはっきりしない(→要点検)。◎当時のクチャは小乗仏教。クチャのみならずシルクロード仏教の初期はだいたい小乗的な説一切有部だった。みんなアビダルマに強かったのだ。

◎仏図澄が五胡十六国期を代表する。後趙から晋の洛陽に入ったのは80歳の頃だ。仏図澄は一本の経典も訳さなかったけれど、後趙の石勒・石虎に「国の大宝」「大和尚」と称えられた。日本における鑑真和上のような存在だったと見ればいいか。

【ノート05】クマーラジーヴァ以前、すでに西域には何人もの訳僧が出身し、中国に入っていた。シルクロード仏教の中国化はすでに始まっていた。

かれらは中国読みで「安」「支」「竺」「康」といったカンムリ呼称をもって呼ばれていた。安世高や安玄は安息(パルティア)の出身、支婁迦讖や支謙や支曇龠(龠はタケカンムリ付き)は月氏あるいは大月氏(クシャーン)の出身、竺法護や竺仏朔や竺法蘭は天竺(インド)の出身、康僧淵や康僧鎧は康居(サマルカンド)の出身である。

もっとも260年代から次々に経典の漢訳を手掛けた竺法護(じくほうご)は、月氏の血を継いだ敦煌の生まれだった。

これらの訳出僧を受け入れた側の、中国の同時代僧も重要だ。なかで最も注目されるのは、なんといっても、クマーラジーヴァより40歳ほど年上の道安(釈道安 312~385)である。永嘉の乱の渦中に衛氏として生まれ、早くに両親を亡くして12歳で出家、修学の途次に後趙の都で仏図澄に師事して一番の弟子となった。その後は華北を転々としながら安世高が訳出した経典の注釈をしつつも、しだいに禅定の研鑽に励むようになった。

道安は40歳をこえて太行恒山に移り住んで、もっぱら門下の指導にあたった。このとき、それまではタオイズムに走っていた21歳の慧遠(えおん 334~416)が道安の『般若経』の講義を聴いて画然として出家を決意するのである。

道安については、いわゆる「五失本三不易」といわれる翻訳編集術の極意の提案がめざましく、のちのクマーラジーヴァの傑出した訳僧としてのみごとな活躍も、この道安の「五失本三不易」のガイドラインに導かれるところが大きかった(→後述)。

道安とクマーラジーヴァと慧遠。この組み合わせがすべての東アジア仏教の起爆装置をつくったといっていい。

◎パルティアの太子でもあった安世高(あんせいこう= 2世紀半ば)は阿毘曇と三昧経典に精通して、後漢の建和2年(148)に洛陽に入った。『安般守意経』『陰持入経』『人本欲生経』などを漢訳。数息観や禅定についての言及がある。◎大月氏出身の支婁迦讖(しるかせん=ローカクシェーマ)は後漢の桓帝(在位146~167)の時期に洛陽に入り、『道行般若経』や『首楞厳経』(しゅりょうごんきょう)や『般舟三昧経』(はんじゅざんまいきょう)などを訳出。ここに「般若」や「空」の思想の中国化がちょっぴり始まった。『首楞厳経』はその後クマーラジーヴァによっても新訳された。

◎支謙(3世紀)=叔父が大月氏の出身。支婁迦讖の弟子の支亮に師事し、後漢末の混乱を避けて呉に入った。黄武・建興年間(252前後)に『大明度無極経』『法句経』などの多くの経典を漢訳した。やはり般若思想の初期導入になる。ぼくとしては支謙が三国時代の清談に関心や憧憬をもったことに関心がある。『無量寿経』の異訳も試みた。◎竺法護(じくほうご 239~316)=月氏の両親、敦煌出身。竺高座に師事。『光讚般若経』『正法華経』『無量寿経』などの大乗経典を漢訳した。竺法護が『無量寿経』の訳出後に記録から消えたあと、仏図澄が洛陽に来た。

【ノート06】クマーラジーヴァはカシュミールに3年ほどいて、その後はギルギット、フンザ、タシュクルガン、カシュガルなどを遊学ののち、クチャに戻っていった。この間、もって生まれた才能もあったのだろうが、急速に、かつ有能に多言語に慣れていく。その経緯は本書では詳しくは触れられていないけれど、察するにあまりある。

とくに疏勒(カシュガル)での刺激のことが気になる。カシュガルに仏教が伝来したのはおそらく紀元前70年頃だろうし、クシャーン朝の仏教ともかなり深い交流をもっていただろうから、ここでの体験は大きいはずだ。他のシルクロード・オアシス同様に小乗の説一切有部のアビダルマが強かったカシュガルではあるが、それともここにはインドのヒンドゥー哲学もかなり入りこんでいて、クマーラジーヴァはその外典にも目を見張ったはずだ。このあたりのことは宮元啓一の研究が参考になる。

『出三蔵記集』鳩摩羅什伝には、かの「仏鉢の話」を伝える。クマーラジーヴァが仏鉢を頂戴したとき、ふーんずいぶん大きいものだが軽そうだと思い、それで仏鉢を手にとったところうまりに重くて上げられなかった。これは自分の心に軽重の分別がありすぎるからだと感じたという話だ。

カシュガルでのクマーラジーヴァは博学をもって名声を上げた。僧の喜見が時のカシュガル王にクマーラジーヴァに会うことを勧めている。そこで『転法輪経』を講じた(『転法輪経』は小乗阿含部の経典)。カシュガルでは仏陀耶舎とも面受した。

◎トルキスタン(西域)の言語はトカラ語、コータン語、ソグド語など(いずれもインド・ヨーロパ語)の混交である。羽田亨『西域文明史概論』(弘文堂書房)。◎クチャ語はトカラ語のケンツム語群に属する。トカラ語Bなどとも言われる。

◎仏鉢信仰はクマーラジーヴァのエピソード以来、シルクロードをへて中国にまで至っている。法顕の『仏国記』にはペシャワールでも仏鉢説話がゆきわたっていたとある。法顕がペシャワールに行ったのは400年前後のこと。◎セイロン経由の南伝仏教では仏鉢説話は弥勒信仰につながった。

◎宮元啓一『仏教誕生』(筑摩書房)、『インドはびっくり箱』(花伝社)、『わかる仏教史』(春秋社)など。

【ノート07】カシュガルには須利耶跋陀(すりやばっだ)・須利耶蘇摩(すりやそま)という兄弟がいて、このうちの弟の須利耶蘇摩が早くも大乗の教学に通じていたらしく、クマーラジーヴァはこの弟のほうから『阿耨達経』(あのくだつきょう)を講読してもらっている。すでに308年に竺法護が『弘道広顕三昧経』として訳出したものにあたる。

これはクマーラジーヴァにとっての初めての大乗との出会いだ。どんな主観も客観も空であると説く「陰界諸入・皆空無相」の教義を須利耶蘇摩の講読で聞かされて、これまで「三世実有・法体恒有」(過去・現在・未来に及んですべての諸法も本体も実在している)を説く説一切有部ばかりを学んできたクマーラジーヴァはかなりびっくりしただろう。

しかしクマーラジーヴァは早くも何かがピンときたようだ。本書にはこの直後からクマーラジーヴァが『中論』を読み耽ったとある。どこまで深まったのかはわからないが、ついにナーガルジュナ(竜樹)の「空」や「中」に接したのだ。『十二門論』『百論』も読誦した。『十二門論』は『中論』入門書、『百論』はナーガルジュナの弟子の聖提婆の著述作。いずれもテキストはクチャ語を含むトカラ語系だった(→リチャード・ガード『印度学仏教学研究』)。ともかくも、ここに「空」がシルクロードを東漸して、東アジアから中国へ驀進していったのである。

こうしてクマーラジーヴァはクチャに帰ってくる。すでに英明が聞こえていたから、クチャ王が温宿まで迎えに出た。鳴り物入りだった。すぐさまクマーラジーヴァを迎えてのシンポジウムやディベート会議が開かれた。

◎ナーガルジュナについてはここではメモしないけれど、一言でいえばシルクロード仏教を大乗に切り替えていく原動力になっていったのが『般若経』の理解とナーガルジュナの「空」の論法だった。だからこそ、このあと大乗が漢訳されていったとき、「空」が「無」とも訳された。

◎クチャに帰ってきたクマーラジーヴァの講義を聞いて、阿竭耶末帝(あかつやまてい)という尼僧が感激したという話がのこっている。一説にはこの女性こそ母親のジーヴァだったとも言われる。

【ノート08】370年、21歳のクマーラジーヴァはクチャの王宮で三師七証のもとで受戒した。戒和上は卑摩羅叉(びまらしゃ 337~413)だった。カシュミールの人である。卑摩羅叉はのちにクマーラジーヴァが長安に招致されたとき、その地で活躍する弟子の噂をよろこんではるばる長安に赴き、師弟の交わりを温めた。

クチャでのクマーラジーヴァは、カシュガルでの須利耶蘇摩による大乗般若の一撃にもとづき、一心不乱に大乗教学に向かう。王新寺での大乗経典の読書、なかんずく『放光般若経』を読んだ体験がことに大きかったようで、大いに開眼した。世に「鳩摩羅什の開眼」とみなされる。

ここからのクマーラジーヴァは強靭だ。カシュミールでクマーラジーヴァを教えた槃頭達多が噂を聞いてやってきて、「一切皆空」という大乗思想はちょっとおかしいのではないかと難癖をつけた師弟問答をしたときも、クマーラジーヴァは臆せず応酬し、その論議の往復は1カ月に及んだ。槃頭達多はそれなりにクマーラジーヴァの大乗開眼を認め、「和上は是れ我が大乗の師にして、我は是れ和上の小乗の師なり」と言った。この噂は中国から来ていた僧純・曇充によって中国にも伝わっていった。

しかしこのあとまもなく、五胡十六国の激しい出入りのなか、これを華北に統合しつつあった前秦の苻堅(ふけん 338~385)が派遣した将軍呂光によって、クチャは384年に陥落してしまう。

このとき、苻堅は自身が統括するべき国の命運を占った。「星が外国の分野に現わる。まさに大徳、智人、秦に入りて輔(たす)くべし」と出た。苻堅はただちにこの“情報”を調査させ、大徳が西域のクマーラジーヴァであること、智人が襄陽の道安であることを確信した。

こうしてクマーラジーヴァは苻堅の差配によって、そして道安の進言によっていよいよ長安に招致されたのである。が、その直前に苻堅も呂光も没し、前秦は姚興(366~416)によって後秦になっていた。

◎三師七証=戒和上・教授師・羯磨(こんま)師の三師と、受戒を証明する七人の僧侶のこと(→平川彰『原始仏教の研究』、佐藤密雄『仏教教団の成立と展開』)。

◎僧純・曇充が中国に伝えたクマーラジーヴァの評価は、「年少の沙門あり、字は鳩摩羅なり。才大にして高明、大乗の学にして仏図舌弥とは師と徒なり。而れども舌弥は阿含の学者なり」とあった。

【ノート09】クマーラジーヴァが、新たなリーダー姚興の治める後秦の長安に入ったのは401年12月20日。52歳になっていた。

姚興は儒教にも奉じていたが、仏教にも熱心だった。クマーラジーヴァが長安に入ったとき、姚興は即位して7年目、36歳だ。沙門5千人を集め、仏塔(浮図)を起造し、波若台を立ててその中に須弥山を造容した。すでに父の代から弘覚法師を迎えて竺法護の『正法華経』の講義に聞きほれたり、僧略という師に帰依して、後秦の仏教教団の統括を任せて国内僧主を託したりしていた一族だった。

クマーラジーヴァのお迎えには長安から僧肇(そうじょう 374~414)が出向いた。のちに有能な愛弟子になる。長安に入ったクマーラジーヴァのことは、これまたのちに愛弟子になる僧叡(378~444)が「ついに歳(ほし)は星紀に次(やど)る。豈に徒らに即ち悦ぶのみならんや」と書いている。招致を待ち望んでいた道安はもとより、遥かに廬山にいた慧遠もこの入閣をよろこんで、親書を送った。この慧遠とのその後の質疑応答記録こそ『大乗大義章』として知られる有名な3巻18章になる。

かくてクマーラジーヴァは、姚興が用意した国立仏典翻訳研究所ともいうべき訳場を「逍遥園」(もしくは西明閣)の所長に迎えられた。すぐさま漢訳団が結成され、僅か5年で次の仏典群が訳出された。

大品般若経24巻。小品般若経7巻。

妙法蓮華経7巻。

賢劫経7巻。華首経10巻。

維摩詰経3巻。

首楞厳経2巻。

十住経5巻。思益義経4巻。持世4巻。自在王経2巻。

仏蔵経3巻。菩薩蔵経3巻。称揚諸仏功徳経3巻。

無量寿経1巻。

弥勒下生経1巻。弥勒成仏経1巻。

金剛般若経1巻。

諸法無行経1巻。菩提経1巻。遺教経1巻。

十二因縁観経1巻。菩薩呵色欲1巻。

禅法要解2巻。禅経3巻。

雑譬喩経1巻。

大智論100巻。

成実論16巻。十住論10巻。

中論4巻。十二門論1巻。百論2巻。

十誦律61巻。十誦比丘戒本1巻。

禅法要3巻。

なんと35部294巻にのぼる。これは西晋の竺法護の154部309巻や、のちの玄奘の75部1335巻より劣るものの、その内実において遜色がない。それよりなにより、その流麗な翻訳力や言語編集力こそ画期的だった。中国仏教はここに開闢したと言ってよい。

◎慧遠がクマーラジーヴァに送った親書には、クマーラジーヴァの評判がすでに十全に伝わってきていたこと、自分は貴兄が宝をもって長安に来たことを知り、早く親しく会いたいと思い続けていることなどがていねいに述べられている(京大人文科学研究所『慧遠研究・遺文篇』)。

◎逍遥園は終南山の北麓の草堂寺にあった、いまはここにはクマーラジーヴァの舎利を収めた舎利塔がある。

【ノート10】クマーラジーヴァの言語編集力はたんなる漢訳力・翻訳力にとどまっていなかった。今日では漢訳仏典の歴史をクマーラジーヴァ以前を「古訳」、クマーラジーヴァ以降を「旧訳」、玄奘以降を「新訳」と区分けする慣わしになっているが、それほどにクマーラジーヴァの翻訳編集は時代を画期した。自在きわまりなかった。

すでに竺法護が『正法華経』でどんなふうに訳経をしたのか、その手順がわかっている。本人が「経記」としてのこしている。たいへん興味深い。それによると当時の訳業は、①執本、②宣出、③筆受、④勧助、⑤参校、⑥重覆、⑦写素、の7段階に分けられていた。

まずは①胡本を執り、②口述によって『法華経』を宣出し、これを③数人の優婆塞(うばそく)たちに授けて共に筆受させ、さらに④数人の目を通して勧助勧喜させて、ここから⑤文字に強い者たちの参校が加わって、⑥いよいよこれらを重覆(トレース)して、最後に⑦素(きぬ)に写して解(おわ)る、という手順だ。

いったいクマーラジーヴァがどんな手順をとったのかはぴったりした記録がないのだが、ほぼこれに近かったろう。またどんな役割がどんなチームに割り振られたかは、玄奘の『大般若波羅蜜多経』のときの後記から推しはかると、中心の玄奘のほかに、筆受4名、綴文3名、証義4名、専当写経判官1名、検校写経使1名などがいたと思われる。これを宋時代の翻経院のシステムで見ると、次のようになる。

1・訳主(正面に座して梵文経典を読み上げる)

2・証義(訳主の左に座して訳主の朗唱の正確さを確認する)

3・証文(その右に座して訳主の音読と梵文とを照合する)

4・書字(梵文を漢字によって音写していく)

5・筆受(音写した漢字の単語を適切な漢語に翻訳する)

6・綴文(翻訳漢語の並びを中国語としての漢文とする→伝語・度語)

7・参訳(原文と翻訳した漢文を対比して原意との対応を点検する)

8・刊定(訳文をしかるべく添削する→校勘)

9・潤文(教義に照らしてふさわしい漢文に仕上げる)

うーん、すばらしい。これはイシス編集学校だ。小池純代や中村紀子や小西明子に伝えたい。しかしクマーラジーヴァはこれらの分業手順をもっと集約して一人で何役も担当していただろう。本書では、胡本(原典)を手にするとクマーラジーヴァ自らが漢語でただちに口訳し、これをすぐに弟子たちが筆録していただろうと推測している。ぼくもそんなふうだったろうと思う。

が、それだけでもなかっただろう。クマーラジーヴァはきっと試訳した漢文を原文対比するときに「講経」や「対論」をしたにちがいない。なんども伝習座を開いたはずなのだ。そこから主旨にあったリズムのよい訳経を編集していったはずなのだ。

◎『大品般若経』の場合では約1ケ年を要したようだ。それでもクマーラジーヴァは納得せず、いろいろ推敲を重ねて書写を許さなかった。この徹底ぶりには弟子たちが痺れを切らして、こっそり筆写を始めたという話がのこっている。

◎クマーラジーヴァが逍遥園あるいは西明閣で大翻訳編集に従事しているとき、姚興は国内に僧官をつくり、仏教教団の監督制度を用意した。これは北魏が396年に導入した「道人統」の応用だった。姚興はときに筆受を担当していたらしい。

【ノート11】仏典・経典の漢訳はすこぶる編集的だ。それはコンパイルではなくエディットである。クマーラジーヴァはその言語編集力をいっぱいに生かした。そこには先行者たちの努力、とくに【ノート05】にあげた道安の「五失本三不易」のガイドラインが生きていた。

「五失本」とはインドに発した原典の漢訳にあたっては、当然言語的な変形がともなうことになるのだが、とくに次の5点は変えてもいい(=失本)と判断できる指針をいう。以下のように判断された。

①語順がインドの原典と漢文では逆になる。②原典は質を好むが漢語は文を好むから、経文は美しい表現になる。③原典は人を何度も称賛するが、それは省いてよい。④同じ意義を長い語句の装飾で繰り返している場合は、これを削ってもいいだろう。⑤原典が次に進むときに前の語句を再掲するが、これも略せる。

次の「三不易」は安易に変えてはいけない方針のことをいう。①経文の原意を変えてはいけない。②時代背景による表現を変えてはいけない。③難解を捨て安直を採ってはいけない。なかなかのガイドラインだ。

◎道安の「五失本三不易」は『出三蔵記集』の「摩訶鉢羅若波羅蜜経抄序」に説明されている。

◎例。たとえば『般若心経』の「照見五蘊皆空」は、それにあたるサンスクリット文を訳主が読み、まず音による漢字があてられ、それを筆受がチャイニーズに語訳して「照見五蘊彼自性空見」などとする。これでは中国語としての意味が通じないので、これを参訳や綴文が「照見五蘊見彼自性空」→「照見五蘊見皆空」→「照見五蘊皆空」などとし、最後に潤文がこれでもまだ漢文のすわりがわるいと判断して、締めの語句を加えて「照見五蘊皆空、度一切苦厄」などと決めるのである。

【ノート12】クマーラジーヴァは409年に亡くなった。いまから1600年前の8月20日である。その生涯はまさに「エディトリアリティ」に富んでいた。長安に入ってまもなく女人と交わって「破戒」するのだが、そういうことにもほとんどこだわっていない。

上座部の説一切有部から大乗へ。シルクロード仏教から中国仏教の確立へ。逐語訳から意訳の世界の編集へ。インド思想律の中国律動化へ。のちの玄奘の翻訳編集力のアーキタイプもプロトタイプもステレオタイプも、みんなクマーラジーヴァが用意したようなものだ。よくもこれだけのことを成就したと思うけれど、そこには中国側の学衆たちの受容力と編集的呼応力を発揮したことが大きかった。

もともと道安がいた。クマーラジーヴァの招致の提案者でもある。廬山の慧遠との交流交信も厚かった。訳場でクマーラジーヴァを扶けた僧たちもすぐれていた。惜しくも夭折した僧肇は天才的な才能を発揮した。その僧肇と僧叡を別当格とする門下の一群は3000人に及んだという。

なかで道生(笠道生 ?~434)が格別にすばらしい。廬山の慧遠のところで7年ほどアビダルマの研鑽を積み、長安に来てクマーラジーヴァに師事して、クマーラジーヴァ没後は建康に帰って実に自由な経義の研究をした。一闡提(いっせんだい)の成仏、すなわち法然(1239夜)や親鸞(397夜)の悪人正機説の母型ともいうべきイッチャンティカの信仰可能性を切り拓いた。とくに道生の『涅槃経』注解が見せる独創的な仏教論は、ぼくとしてはクマーラジーヴァの飛躍的継承だと思いたい。

◎道安→仏図澄→慧遠→クマーラジーヴァ→道生という流れを、あらためて強調すること。

◎それにしても、ここまで中国が仏教の漢訳に徹底したのに対して、なぜ日本は仏典の和訳にとりくまなかったのだろうか。日本人には漢訳仏典を読誦することが、かえってアタマの中の吹き出しをジャパナイゼーションさせたのだろうか。この難問、いずれ解かなくてはならない。

◎いま、ぼくの信頼すべき仲間たちが「纏組」(まといぐみ)として「目次録」の新構成と解説編集にあたってくれている。ネット上の「逍遥園」もしくは「西明閣」である。ぼくもそろそろクマーラジーヴァしなくては。