父の先見

中央アジアに謎の民族を尋ねて

東方書店 1999・新装板2010

編集:阿部哲

装幀:鈴木一誌・杉山さゆり

14世紀の稀代の歴史哲学者で、のちのちに“アラビアのモンテスキュー”とも“イスラームのヘーゲル”とも褒めそやされ、ぼくはひょっとするとそれ以上の歴史哲学の持ち主だったと思っているイブン・ハルドゥーン(1399夜)は、大著『歴史序説』のなかで「バトウ」(田舎)と「ハダル」(都会)に分けて文明と歴史をみごとに分析してみせた。このことは今年1月24日の千夜千冊にも書いた。

イブン・ハルドゥーンがバトウ(バダウ)の砂漠的生活の特色としてとりだしたものは、本書では、そのまま草原の遊牧民にもあてはまるとみなされている。砂漠と草原を同一視しているのではなく、パストラル・ノマドの生活と観念と連帯力を近似視してのことだ。次のような特色である。

①砂漠と草原の生活形態は都会に先行する。砂漠と草原は文明の

根源で、都会はその副次物である。

②砂漠と草原の人間は都会の人間よりも善良で、かつ勇敢である。

都会人が法治国家に対してもっている依頼心は、勇気や抵抗力

を失わさせる。

③砂漠や草原に住めるのは連帯意識をもつ部族だけである。その

連帯意識は血縁集団もしくはそれに類した集団にのみ見られる。

④指導権は連帯意識を分かちあう集団の中でひき継がれるが、野

蛮な民族や部族ほど支配権を核とする可能性が高い。

⑤連帯意識の目標は王権である。王権の障害になるのは奢侈と富

裕への耽溺である。

いまふうにいえば、砂漠の文化は中世ヨーロッパの都市文明に先行し、草原の文化は多くのアジアの都市文明の原型になっているだけでなく、その後の都市文明が堕落していったものを超えていた、遊牧民にはそういう独自の力がある、というのだ。

定住のハダルはすべて遊牧のバトウから派生した。そう、言っているわけだ。すこぶる鋭い観察であり、イブン・ハルドゥーンならではの分析だった。

本書はその都市文明の繁栄に先立つ草原アジアの遊牧民のなかから、のちに大月氏(だいげっし)と呼ばれた民族の消長を詳しく扱っている。日本の本では、レグルス文庫のために書きおこされた前田耕作の『バクトリア王国の興亡』(第三文明社)というユニークな本をのぞいて、類書はない。

『中央ユーラシアを知る事典』(平凡社 2005)より

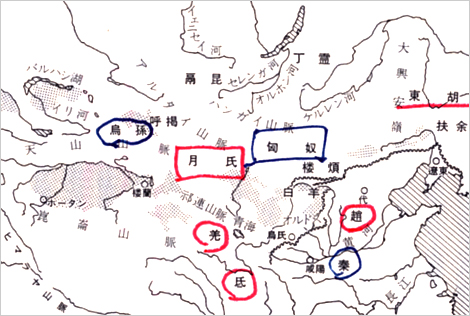

大月氏はもともとは月氏から派生した。だから広い意味での月氏には二つの顔があることになる。

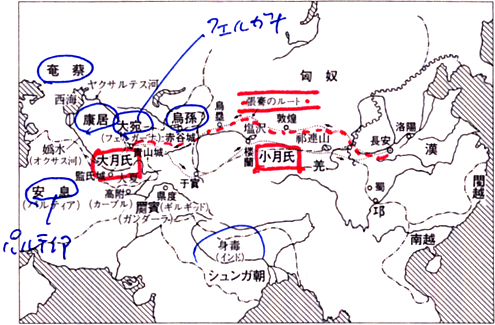

ひとつは秦漢時代に中国の西北辺境に出現して匈奴と勢力争いをした月氏の顔で、これは北匈奴がそうであったように、どこかで歴史の記録から姿を消した。わかりやすく「小月氏」と呼ばれる。

もうひとつが、その匈奴に追われていったんアム・ダリア流域に退却したのち、その西方に動いた勢力の中から勃興したクシャン(=クシャーン=クシャーナ)王朝を形成した大月氏である。本書のサブタイトルに「中央アジアに謎の民族を尋ねて」とあるのは、こちらのほうの大月氏のことだ。

前夜の林俊雄の本(1424夜)のところでも案内したように、この西遷した大月氏たちの国に、張騫(ちょうけん)と甘父という漢の武人が苦難の末に辿り着いて、長期にわたって捕虜同然となりながらもその実態をつぶさに観察したあげく、長安に帰ってきた。張騫はその「情報」を武帝やその側近に報告した。インテリジェンスとしての情報だ。そのエッセンスは主として司馬遷の『史記』大宛伝に綴られた。張騫と司馬遷は同時代人だったのである。

『史記』に報告されている張騫の説明は次のような文章になっている。以下にごく一部を掲げるが、これを読むと当時の紀元前後のユーラシアに遊牧国家がもたらしていた「情報=インテリジェンス」がどういうものだったのか、その感じがよくわかる。大宛はフェルガナ盆地のことをいう。

大宛は匈奴の西南にありまして、漢の真西にあたります。漢から

の距離はおよそ1万里で、中心は城壁をめぐらして定住生活をして

います。周辺では70あまりの村落があって、コメとムギを農耕し、

ブトウ酒を醸造し、優れた馬がたくさんいます。人口数十万という

あたりでしょうか。大宛の北は行国(遊牧国家)の康居(キルギス

・カザフスタン)で、その西北に奄蔡という行国があります。西は

大夏(バクトリア)で定住民が住み、確たる王がいませんが、ざっと

100万人ほどの人口がいます。

大宛の東北は烏孫(うそん)という行国で、生活習慣が匈奴と似

ています。東は干覃(ホータン)です。ホータンから西は川はみん

な西に向かって流れ、西海(アラル海)に注ぎ、ホータンから東で

は川は東に向かって流れ、塩沢(ロプノール)に注ぎます。このロ

プノールの水が地下を潜行して南の果てで、わが黄河の水源となる

のです。

楼蘭と姑師は城壁をもって、ロプノール(塩沢)に臨んでいます。

ロプノールは長安から5000里ほどでしょうか。匈奴の右方勢力

はこのロプノールの東の地域を支配し、隴西の長城にいたって南の

羌族と接しているので、われらが漢への交通経路を遮断しているの

です‥‥。

こういうものを読むのは愉しい。まさにインテリジェンスであって、地政学である。張騫も司馬遷も、佐藤優のかたまりのような人物だったのだろう。司馬遷のヒアリングが巧みであったのか(きっとインタヴューの超名人だったろう)、いま引用した個所だけでも当時としてはかなり詳しい情報になっているが、実際の張騫はもっといろいろ語っている。まさにイブン・ハルドゥーンの観察と分析につながるものもある。

大宛はともかく、本書の主題になっている大月氏はどういう民族で、どんなところにいたのかというと、そのことも張騫はいろいろ報告していた。

大月氏の国は大宛の西2~3000里のところにある行国で、そ

こはオクサス(アム・ダリア河)の北にあたっていて、南に大夏

(バクトリア)、西に安息(パルティア)、北に康居が控えていた

ところです。すでに王がいました。

大月氏はもともと月氏と言いまして、そのころは家畜とともに移

動する騎馬遊牧民の部族集団でした。その生活習慣は匈奴に近かっ

たと思われます。それゆえ馬に乗って弓を射る戦士が20万ほどい

て(騎射戦士)、かつてはそうとう強い部族集団の緩やかな連合体

でした。

ところが強大なリーダーの冒頓単宇(ぼつとつぜんう)が匈奴を

率いるようになって、大月氏はしばしば領土から追い散らされてい

ったのです。次のリーダーの老上単宇はもっと過激で、大月氏の王

を殺害すると、その頭骨で酒杯をつくったほどでした。そのくらい

大月氏は匈奴によって蹂躙されたのです。

そんなことがあって、月氏は新たに大月氏という名称の大集団と

して西のほうへ流れていきました。いまはアム・ダリア河の流域の

肥沃な土地に安住しています。そこはかつては大夏(バクトリア)

と呼ばれていた地域だったのです‥‥。

ざっとこんなふうなのだ。

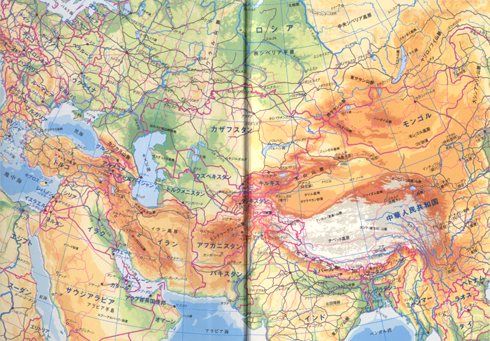

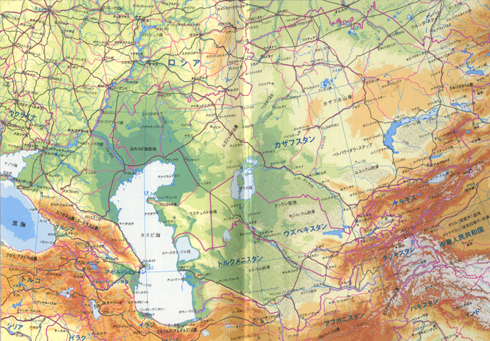

大月氏のだいたいのアウトラインが手にとるようにわかる。もしわからないとすれば、日本人がアム・ダリア河と言われてもピンとこないだけで、中央アジアを知るには、それではいけない。アラル海に注ぎこむシル・ダリア河とアム・ダリア河(オクサス)は、中央アジアの“命の河”なのである。

この2本の河に挟まれた地域は、いまはカザフスタンの南で、ウズベキスタンを挟んでトルクメニスタンにまたがり、東はキルギス・タジキスタンをへてタリム盆地やタクラマカン砂漠におよぶ中央アジアのキーエリアなのだが、かつてそこにはタシケントやサマルカンドが栄えていた。つまりは張騫も、武帝たちにこの二つの河を目印に、大月氏が中央アジアのキーエリアに赴いて定着した顛末を伝えたのだった。

実はソグド人によるソグディアナ文化もここに発祥した。二つの河のこと、地図で確かめていただきたい。

で、本書は、このような張騫の見聞を足掛かりとしながら、そこにその後の班固による『漢書』西域伝や張騫伝、および『後漢書』西域伝の大月氏条などの記述をつなぎ、さらにその後の調査研究の成果を加えつつ、大月氏がどのような“国づくり”をしつつ、ついにクシャン王朝の構築にいたったかということを説述した一冊なのである。たいへんうまくまとまっている。

イブン・ハルドゥーンのバトウとハドルをめぐる比較についての検討も、本書のなかでの重要な視点になっている。

著者の小谷仲男(おだに・なかお)は京大東洋史を修了後、ガンダーラ仏教美術の研究を足場にユーラシアにおける東西文化交流史を渉猟してきた研究者で、アフガニスタンやパキスタンの調査隊などにも参加してきた。

ついでに案内しておくが、本書を刊行している東方書店は、その名の通りのアジアに強い版元で、なかなかユニークな出版社だ。本書を含むその名も「東方選書」というシリーズは、ぼくもしばしば参考にしてきた。“学術エンターテイメント”と帯に謳われているシリーズだが、編集者がきっと上々のリードをしているのだと思われる。どの本もよく書けている。沢田勲『匈奴』や三崎良章『五胡十六国』はこのシリーズに入っている。

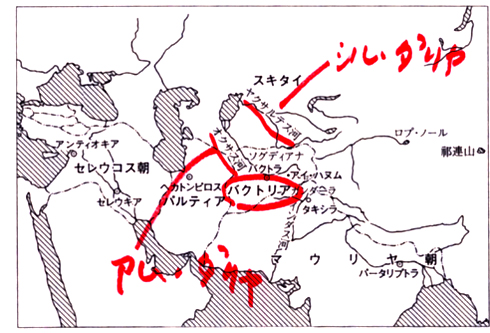

話を張騫の報告から離れて大月氏のほうに進めるが、大月氏が西遷してアム・ダリア河の流域に落ち着く前、そこにはかつてバクトリア王国があった。中国では大夏と称ばれた。

バクトリア王国はアレキサンダーの東征以降で、ギリシア人が最も遠くの東方で植民地経営をしていた国だった。首都のバトクラは今日のアフガニスタン北部のバルフにあたる。ヘレニズム文化が届いた最東方の王国で、イラン系の部族たちがいた。古くは「千の都市に満ちていた」と噂されたほどに繁栄していたのだが、やがてセレウコス朝(現在のシリア)の領土となり、ついで前250年頃には現在のイランにアルケサス朝パルティア(安息)が独立して勢力を広げたたため、これをきっかけにギリシア人のディオドトスがバクトリア太守となって、ここを植民経営したのだった。

それでもそれから100年ほど、バクトリアはなんとか栄えていたらしいけれど、結局は前2世紀頃にスキタイもしくはサカ(塞)によって滅亡させられた。その滅亡の事情の一端はストラボンの『地理誌』にも記録されている。

というわけで、バクトリアについてはいまはアイ・ハヌムという中央アジア考古学者にとっては垂涎の遺跡が、往時のドラマをさまざまに伝えるだけなのである。

本書はアイ・ハヌム遺跡のことを数十ページにわたって解読する。この遺跡からは116本の列柱に守られた宮殿とアクロポリスに通じる道路と広場ポルティコが発掘され、周囲のギムナシオンや円形劇場があったことも発見された。宮殿の「列柱の間」や「謁見の間」の跡も別の調査隊が発掘して、王キネアスの栄華を偲ばせているという。

近くに古代世界で唯一のラビスラズリの鉱山があったせいもあって、宮殿のそこかしこにラビスラズリによる装飾があったらしい。ちなみにアイ・ハヌムとは「月の姫」という意味だった。石川直樹君あたりと連れだって、一度は行ってみたい遺跡だ。

古代バクトリアの地に入ってきた大月氏のことは、『漢書』西域伝、『後漢書』西域伝、『魏書』三国志が少しずつ書いている。

それらによると、大月氏がここを支配すると、そこにいた5つの部族が次々に服属してきた。休密、双靡、貴霜、朕頓、高附だった。これを「五翕侯」というふうに中国人は報告している。「翕侯」(ヤブグ)とは城邑ごとに仕切っていた小君長(部族長)のことで、大月氏はこの連中をそのつど統合していったか、もしくはこの連中の中の中核部と交ざっていった。

このとき統合の機関となったのが貴霜(クシャン)翕侯で、これこそがのちのクシャン王朝の担い手となっていった。クシャン王朝(貴霜王国)には王がいて、『後漢書』は初代クジュラ・カドフィセスと2代ヴィマ・カドフィセスをあげている。

が、クシャン王朝で最も有名になったのは、誰あろう、かのカニシカ王(在位143~160)である。その名は、かのインド最初の統一国家マウリヤ王朝でダールマ(法)に全面帰依したアショーカ王(在位前268~前232)ほどではないが、漢訳仏典の中には仏教の偉大な擁護者として登場し、玄奘の『大唐西域記』にも伝説的なエピソードが綴られている。

カニシカ王は自身の即位を紀元とする「カニシカ紀元」を創始した。そういうところは“絶対王”だった。後継者のフヴィシュカ王、ヴァースデーヴァ王もそれに倣っている。考古学と歴史学では、ひとつにはカニシカ王が発行した金貨が重要で、ローマのアウレウス金貨と同じ重さになっている。もうひとつは「ラバタク碑文」で、土着バクトリア語で刻まれていた。碑文には、カニシカ王がギリシア語で書かれた詔勅を“聖なるアーリア語”に改めさせたとある。ここでは“聖なるアーリア語”が土着バクトリア語だったのである。まことにアーリア神話(1422夜)なるもの、奥が深すぎる。

クシャン王朝がガンダーラ仏教美術に大きく寄与していたことも、知られていよう。

大月氏=クシャン人は、中国産の絹の交易者としても大いに活躍したのだが、自分たちの死後の保証のため、その富の一部を仏教教団に喜捨し、その喜捨の富が新たな仏像製作にまわされて、そこに誕生していったのがガンダーラ仏像だったのである。そのうち、そうしたユーラシアを動きまわった仏教思想と仏像のことも、千夜千冊してみたい。

それはそれ、今夜は大月氏について軽くノマディック・ドリームしてみた。このドリーム、もう少し続けたいと思っている。次は五胡十六国あたりか、ソグド人あたりだろうか。いよいよシルクロードを東に向かって辿ることになりそうだ。