融合する文明

創元社 2005

羅宗真

中華文明傳真5「魏晋南北朝・分裂動蕩的年代」

[訳]住谷孝之

編集:劉偉・李徳儀

装幀:濱崎実幸・寺村隆史

五胡十六国から魏晋南北朝へ。

華北の中国と江南の中国の両立は、

その後の中国文化の基本構図になっていく。

とりわけ北の北魏と南の六朝である。

しかしそのような南北文化の両立をもたらしたのは、

もとはといえば、遊牧的な五胡十六国が

入れ替わり乱立したからだった。

とくに北魏の孝文帝の役割が大きい。

先だって東アジア・サマースクール「NARASIA未来塾」第1回で、38人の中国・韓国・日本の現役社会人を相手に「東アジアと日本の文化関係」について話してきた。話題はいろいろ持ち出してみたが、とりわけては漢字文化の意義や背景を熱く語るようにした。

この未来塾は奈良県の募集に応じて中国から18人、韓国から11人が来日し、そこに日本各地の9人の参加も加わって3週間ほど奈良に滞在するというもので、カリキュラムはぼくの話を含めて20テーマにおよぶ日中韓のゲスト講師の講義を奈良県立大学の大教室で受け、そのあとディスカッションをしてレポートを書き、最後にみんなで十津川村で体験合宿をして“卒論”も提出するという、そういうものだった。十津川村合宿には編集工学研究所から広本旅人が参加した。

ゲスト講師は、李御寧(1188夜)、原丈人(1392夜)、王敏(1039夜)、渡辺賢治(慶應大学教授)、雀官(高麗大学教授)、上垣外憲一、松本紘(京都大学総長)……等々。

初めての試みで、「日本語がある程度理解できること」という参加条件だったけれど、グループ・ディスカッションを聞いていて、少しホッとした。平均32~35歳くらいの全員が「母国」についても「日本」についても強い関心をもっていた。とくに参加した中国人や韓国人は自国史をもっと深く知りたいと思っているようで、そのことを日本の歴史における政治・社会・文化の変化を知ったうえでちゃんと比較したがっていたのである。日中韓の交流と共通基盤の構築に貢献できそうなメンバーも何人も見えた。

「和」と「漢」を並存させる「日本という方法」を東アジア的な観点から語った。

講義後は日中韓の受講生たちが各テーブルに分かれて、

三カ国の歴史や文化について熱心な議論を繰り広げた。

歴史教育がぞんざいになっているのは、日本だけのことではない。中国や韓国でも日本同様である。中国では都合の悪い歴史はほとんど教えないし(中国新幹線の事故の対応にもあらわれているが)、韓国では古代の自国史が文字史料になっていないというコンプレックスがあり、日本には日本近代史の欠落や東アジアについての知識の損傷が甚だしく目立つ。

中・韓・日ともにそれぞれが歪んだ歴史的現在にいるのだが、今回の「NARASIA未来塾」の参加者たちはこれらの是正を本気でしたがっていた。なかでもかれらが気になっていたのは「漢字文化」と「仏教文化」のことだった。

漢字のほうは中国ではすでに簡体字ばかり氾濫しているし(だんだん繁体字が読めない世代が広まっている)、韓国ではとっくにハングル全盛で新聞も教科書も漢字をほとんど使わない。それにくらべると日本は東アジア随一の漢字王国なのに(それなのに漢字検定ばかりにウツツを抜かして)、東アジアについてはまったく考慮も配慮もゆきとどいていないままである。

仏教についても似たような事情がはびこっている。すでに日中韓ともに仏教とは“観光のお寺”のことであって、仏教思想をもって歴史観を鍛えるとか、欧米やイスラムの宗教意識と仏教哲学をくらべてみるなどということは、さっぱりエクササイズされていない。今回の若い参加者たちはそこをどう考えていけばいいかということも、多少は真剣に考えようとしていた。

東アジアにおいて仏教をどのように共通未来の問題にしていけるかという問題は、なかなかごっつい問題だ。しかしこの問題を融通しあうには、よほどに深く漢字文化圏や仏教文化圏が共通OSとして東アジアの歴史文化を動かしてきたことを、互いに学ぶ必要がある。「ひと夏の体験」だけではまだまだ十分にはなりえまい。

とくにこの問題に投企していないのは若者・おやじ・オバサンの日本人のほうである。さすがのぼくも、もっと応えてあげたいという気持ちと、それにしても日本の若者・おやじ・オバサンがどれほど熱心になっていってくれるのだろうかという心配とが、二つながらやってきた。

というような事情もあって、さて今夜は、前々夜(1424夜)のスキタイと匈奴の関係や前夜(1415夜)の大月氏の消長に続いて、きっと日中韓も中韓日もともに苦手であろう「魏晋南北朝」と「五胡十六国」のことをざっくり紹介することにした。

テキストにはあえて中国が最近刊行した本を選んだ。全10巻シリーズ「図説中国文明史」のうちの第5巻『融合する文明・魏晋南北朝』だ。最近の中国で出版された「中華文明傳真」という全集の翻訳で、著者は南京博物院の研究教授、全巻を中国文物学会理事の劉偉(偉は火ヘン)が構成した。日本版の監修には早稲田の中国古代学の稲畑耕一郎が当たっている。

かなり一般向けになっているが、著しい特色がある。魏晋南北朝や五胡十六国というのは、北方の遊牧民や異族が頻繁に出入りして複雑な政治事情が展開された時代なのだが、そのため夥しい殺戮と陰謀が連続しているにもかかわらず、そうしたことはかなり柔らかく捉えられていて(巧みに省かれていて)、むしろ北魏によって諸民族が「融合」していったことのほうに、つまりはその後の隋や唐による「中華帝国統一」がなされていった中華的偉大性のほうに、説明の流れをつくっているということだ。そのためついつい「周辺諸民族の文化の多様性を中国が手に入れたこと」を強調する。

中国は魏晋南北朝によって胡風の習俗や西域仏教や均田制を受け入れるようになったのだから、たしかにこの時代にこそ中国史は「周辺諸民族の文化の多様性を手に入れた」わけだ。しかし、これを日本の歴史学者が記述すると、たとえば三崎良章の『五胡十六国』(東方書店)や川本芳昭の『中華の崩壊と拡大:魏晋南北朝』(講談社「中国の歴史」第5巻)がそうなのだが、匈奴以降の周辺民族の権謀術策の経緯をことこまかにちゃんと描写する。とくに徒民(しみん)政策がどのように発揮されていったか、その説明に手を抜かない。徒民というのは“異民族とりこみ政策”で、ヤマト朝廷が東北の蝦夷(えみし)に施した政策に近いものをいう。中国のほうではこのへんを省くのだ。

そういうきらいはあるのだが、しかし、これが現在中国の一般的な歴史書のスガタなのであろう。さはありながら、図版が豊富な手に入りやすい中国側の中国史案内シリーズとして、日本人としては手元においておくと便利な10冊でもある。

それにしても日本人には、五胡十六国を含む魏晋南北朝にはそうとうに無縁であるらしい。アウトラインだけをいえば、次のような時代なのである。

西暦前後を挟んだ200年ずつにわたって前漢と後漢の君臨が続いた。これによって都合400年におよんだ漢帝国が、2世紀後半に入って「黄巾の乱」などがおこり、屋台骨がぐらぐらし、220年には名実ともに滅亡したわけである。

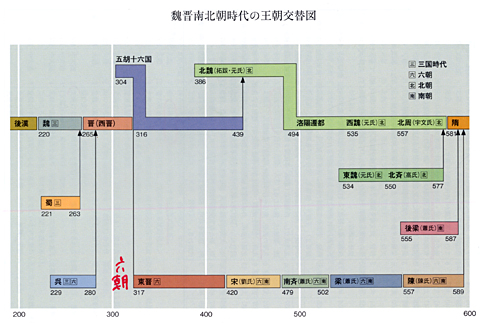

これで中国は曹操の魏、孫権の呉、劉備の蜀の鼎立による、いわゆる「三国志」の時代となった。中原の中国が割れたのだ。日本ではだいたい卑弥呼の時代にあたる。それでも三国鼎立は265年にいったん司馬氏の西晋によって仮の統一をみるのだが、そこから遊牧民族や異民族の出入りが甚だ激しくなって「八王の乱」などがおこると、中国全体が大きく北朝型と南朝型に分かれ、ここから魏晋南北朝時代と総称される時代に突入していった。

このあと中国がふたたび統一されて随になるまで、およそ370年ほどは大乱世なのである。370年間といえば平安時代や徳川時代より長い。中国史にとっても、春秋戦国期以来、最もめまぐるしく多民族並立がおこった政治分裂時代だった。

なかで3世紀末から5世紀中期までの中国北部では、匈奴をはじめとして、怒涛のようにダイナミックな部族や民族の入れ替わりがおこっていった。これが「五胡十六国」になる。

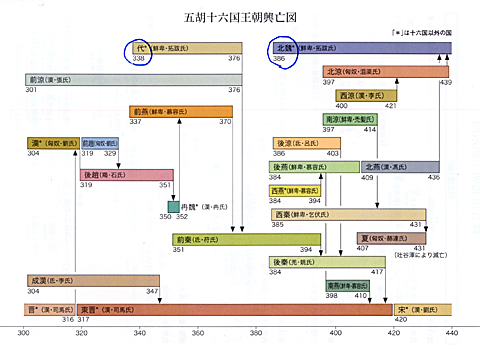

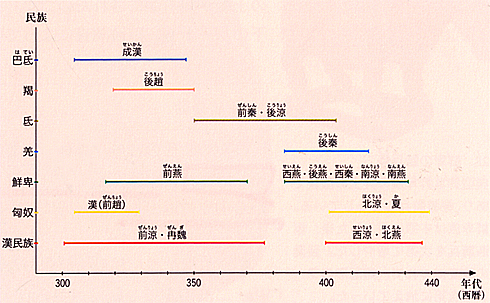

五胡は「匈奴・羯(けつ)・鮮卑・邸(コザトなし)・羌(きょう)」をさすのが一般的であるけれど、実際にはこれらに丁零・烏桓(うがん)・扶余(ふよ)・高句麗などが複雑に交じっていた。しかし中華の見方では、これらはいずれも「胡族」と一括総称された。

それら「五胡」の胡族の離合集散が、やがて「十六国」になった。十六国もふつうは「前趙・後趙・前燕・前涼・前秦・後秦・西秦・後燕・南燕・北燕・成漢・夏・後涼・南涼・北涼・西涼」とされるけれど、前趙/後趙、前燕/後燕、前秦/後秦/西秦というふうに、華北においては4世紀から6世紀の前期と後期でいろいろ建国メンバーの組み合わせが替っていったので、民族部族名でいえば十六国といっても主要国は趙・燕・涼・秦・夏などになる。

これらは華北の「北朝」にあたっている。ほとんどがノマドな異民族の国々だが、前涼・後涼・南涼・北涼・西涼の五涼を数える涼のみは、張氏をリーダーとする漢民族の国だった。いずれにせよ、華北を北魏が統一するまでの北朝の総称が五胡十六国なのである。なかで北魏のことは、初期の中国仏教と漢化政策を語るうえでは欠かせない。

一方、これに対して長江に近い地に広がった「南朝」が北朝とは別種の、さまざまな離合集散をおこしていた。このうちの6つの王朝を「六朝」ともいう。

ぼくは長らく六朝文化に憧れてきた(いまも憧れがある)。そうさせたのは、講談社の「アート・ジャパネスク」(日本美術文化全集)全18巻の顧問だった長尾敏雄センセー(当時すでに京都大学名誉教授・中国美術史専門)のせいで、長尾センセーはぼくに六朝文化の薫りを徹底的に植え付けた。

六朝には、書聖と謳われた王羲之の親子も、ケイ康・阮籍・王戎・阮咸らの「竹林の七賢」も、山水画をおこした顧鎧(リッシンベン)之(こがいし)も、田園詩や山水詩を始めた陶淵明(872夜)や謝霊運も、また暦法・算法に長けた祖冲之(そちゅうし)たちもいた。『老子』『荘子』『易経』の“三玄”を研鑽する「玄学」も六朝独特の流行である。ぼくの俳号「玄月」もここから採った。

六朝は呉(222〜280)、東晋(317~420)、宋(420~479)、斉(479~502)、梁(502~557)、陳(557~589)の六王朝をいう。このうちの宋・斉・梁・陳が「南朝」になる。また、三国時代の呉から数えて東晋・宋・斉・梁・陳のいずれもが南の建康(南京)を都にしたので、この名称がある。

いろいろな特色があるが、一言でいえば江南の貴族文化のロマンと隠逸の気風が渦巻いた。そのひとつが玄学やタオイズム(道教)で、もうひとつがそのころ広まりつつあった仏教である。北朝の北魏では西域から伝わってきた最初の仏教が栄えて大同や雲崗に巨大石仏を築きながらも、他方では太武帝の廃仏が何度かおこったのだが、南朝では梁の武帝がかなり深く仏教に傾倒したので、独自の仏教文化が稔った。

ボーディ・ダルマ(菩提達磨)が南インドあたりから訪れて長江(揚子江)に入り、洛陽の永寧寺の威容に涙したのも梁の武帝の時代のことだった。『洛陽伽藍記』にも詳しい。

ぼくはかつて、この時代を舞台にダルマを主人公にした『西から来た男』という映画のシノプシスを書いたことがあった。マーロン・ブランドにダルマに扮してもらいたかったのだ。アメリカで活躍していた石岡瑛子(1159夜)さんがおもしろがって、ぜひフランシス・コッポラに監督を頼もうということになったのだが、すでにマーロン・ブランドが太りすぎていた。

南朝のおこりは4世紀初頭あたりにさかのぼる。306年、晋(西晋)の王室が匈奴の乱入などによってことごとく滅ぼされたとき、ただ一人この難を免れた者がいた。琅邪王(ろうやおう)に封ぜられて山東の地に赴いていた司馬睿(しばえい)である。

琅邪には王氏という屈指の豪族がいて、孤立した司馬睿を扶けた。王氏と司馬睿は「八王の乱」のさなかに江南に移って、建康を本拠にした。この動きに多くの中原の貴族や豪族たちが呼応し、南に移住をくりかえしながら「僑姓士族」(外来貴族)としてネットワークされていった。六朝文化はこのような僑姓士族のもとに花開いたものである。

ちなみに、このうちの宋の時代(420年建国)に、日本は使節を派遣して「讚・珍・済・興・武」という安東将軍の称号、いわゆる「倭の五王」の称号をもらっている。『宋書』夷蛮伝倭国条にのこされた出来事だ。武が雄略天皇にあたる。『日本書紀』にはこの安東将軍についての記述はない。

もう少し大きなアウトラインに進む。

以上の魏晋南北朝の時代のことをグローバルに見ると、こうなっている。五胡十六国が激しい出入りをくりかえしていた時期、ヨーロッパにおいてはアーリア民族が動いてゲルマン諸族として次々に部族国家が乱立していた。スキタイからフン族へ、フン族からゲルマン諸族へ、とてつもなく大規模な民族トコロテンがおこっていた。

ユーラシアはほぼ同時期に、西のゲルマン、中の遊牧民族、東の五胡十六国という、民族大移動期になっていたのだ。ゲルマン民族の移動と五胡十六国の動向はまったく同時期なのだ。

それでもヨーロッパでは、このあとフランク王国が誕生してゲルマン諸族の統合がおこって、いわゆる「西ヨーロッパ世界」(西欧)が形成された。また、フランク王国から零(こぼ)れた部族たちの動向はスペインをはじめ、多様なヨーロッパの形成になだれこんでいった。そのため、こうした変貌の歴史について、ヨーロッパ人は初等教育でも中等教育でもけっこうな歴史学習をする。

これに対して東アジアでは、魏晋南北朝のあとに隋唐帝国が生まれたのだから、事情は似ているところもあったのだが、隋唐帝国の前史でどのような混乱と自立の交代があったのか、あまり国民的な学習をしてこなかった。中国人は朝鮮半島や日本や東南アジアの歴史を自国史と同時に語るということもしていない。そればかりか、魏晋南北朝や五胡十六国を濃厚に評価する歴史研究者は、日中韓、中韓日いずれでも少ないままだったのである。中国では長らく「蛮族どもが中華を乱した」と説明されてきただけだったのだ。

こういうところは、今日の中国が“失態”を隠すという歴史観や現在観を固守している態度にもあらわれている。

さて、では、いったい五胡十六国のようなノン・チャイニーズの多民族複数部族が、なぜ互いに入れ替わり立ち代わってチャイニーズとしての中国史を彩るようになったのか。大事なところは、そこである。かれら五胡のノン・チャイニーズはその後の漢人中国の正史に混じっていったのだ。

発端をよくよく知っておくべきだろう。

後漢末、黄巾の乱(184)のあとの軍閥連中の争乱が全土に群雄割拠をもたらした。これが三国志の争乱につながり、この争乱を開口部として中国に次々に諸族が介入するようになった。これを治める力があったのはただ一人、魏の曹操だったろうが、その曹操ものちに五胡十六国と呼ばれることになる諸族を傘下に引き入れているうちに、呉や蜀との中原の内戦に巻きこまれ、「赤壁の戦い」(208)で三国鼎立を余儀なくされた。

曹操はそれなりに諸族による混乱を収拾するつもりだった。たとえば、南匈奴は2世紀の半ばをすぎると約50万人まで膨れあがっていたのだが、188年に内紛がおこって二つに分裂した。曹操はそのうちの山西の単宇(ぜんう)を抑留して匈奴の力が再発するのを抑えた。幽州にいた烏桓(うがん)は2世紀末に袁紹(えんしょう)に支配されたものの、遼東などに勢力をのばしていたところを曹操が袁紹を撃って、烏桓20万人を配下に入れた。鮮卑(せんぴ)では2世紀中頃に檀石槐(だんせきかい)という君長のもとに全盛期を迎えたのだが、その死とともに分裂したため、曹操がかれらのリーダーたちを懐柔して役職に付けた。

羌(きょう)は古くから甘粛や四川北部で匈奴などとも連携していた強力な部族だが、前漢の武帝と後漢の光武帝が武力介入したため、いったんは後漢に服属していた。後漢政府は羌族を移住させ、さらに分散させようと狙ったけれど、華北に点住することになった羌族は2世紀になるとしばしば蜂起反乱をおこして、しだいにその勢力を再成長させた。そこで曹操はこれを軍事力として利用するという方策をとった。

こういうぐあいに、曹操は諸族異族の懐柔と利用が巧みであったのだが、途中、呉および蜀と決定的な対立をすることになって、その統合力にブレーキがかかってしまったのである。それを象徴するのが、派手なCGと戦闘場面で話題になった映画『レッド・クリフ』の「赤壁の戦い」だったのだ。

水上戦に不慣れな曹操の魏は、ここで呉の孫権・周瑜と蜀の劉備・諸葛亮の連合軍の作戦に破れた。これが黄河流域の中原を3分割させ、漢民族を3つに割ったのである。

三国時代は、かなり活劇化されているとはいえ羅漢中の『三国志演義』(明代の創作)に詳しいし、映画やドラマや横山光輝のよくできた長編劇画でも日本人には大いに馴染みがある。けれども、では、あの三国志のドラマのあと中国がどうなったのかというと、日本人はさっぱり注目してこなかった。

が、話はここからなのだ。

三国鼎立は司馬懿(しばい)、司馬昭などの司馬氏の台頭でじょじょに解消され、西晋の武帝・司馬炎によっていったん統一された。

曹操がつくりあげた魏をコアに司馬氏の西晋が中原を制したのだ。ところが司馬炎が死ぬと、たちまち帝位継承争いがおこって大反乱状態になった。これが「八王の乱」(290)で、八王と言うほどにトップを狙う者たちがあれこれ競いあったため(成都王の司馬潁など)、混乱がずるずる十数年に及び、あげくに西晋は滅亡した。

これがきっかけに北方騎馬遊牧民の国々が乱立していったのだ。その引き金をひいたのは匈奴のリーダー大単宇の劉淵で、跡目争いのうえ「永嘉の乱」(311)をおこして漢を自称して国を立てた。ついで劉聡・劉曜が国号を「趙」(前趙)とするや、劉聡のもとにいた石勒(せきろく=羯の一族)が反旗をひるがえして新たに「後趙」を立て、ここから関中による勢力と関東による勢力とが華北を二分しながら乱立していった。

遼西では鮮卑が丸都を攻略して扶余や遼東を確保し、関中ではチベット系の邸(コザトなし)や羌が力を増し、4世紀半ばになると華北は鮮卑の「前燕」と邸(コザトなし)の「前秦」とが鎬を削った。こうしてこれ以降、華北はつねに胡族と漢族とがその背景でヘゲモニーを取り合う綱引きをしつづけた。

このヘゲモニー争いをさらに激化したのは、「前秦」の苻堅(ふけん)が江南に拠点を移した「東晋」を潰そうとして大敗してしまった「肥水の戦い」(383・肥はサンズイがつく)だった。これで、それまで前秦を形成していた鮮卑・羌・邸(コザトなし)などが連合性を失って、それぞれが緩い縄を解かれたごとくに急速に自立していくようになったのである。

以上であらかたの見当がつくように、「赤壁の戦い」「八王の乱」「永嘉の乱」「肥水の戦い(肥はサンズイがつく)」などの戦いが北方の五胡十六国を中国になだれこませたわけだった。

このような華北をやっと統一してみせたのは、鮮卑拓跋部がふくれあがって連合国家に達した北魏である。すでに述べてきたように、北魏の出現によって、以降の中国は「北の中国文化」(北朝)と「南の中国文化」(南朝)が両立していくという構造をとる。

北魏は鮮卑拓跋部がつくりあげた国だった。鮮卑族には長らく慕容部(ぼようぶ)と拓跋部(たくばつぶ)という有力部族がいて、慕容部は河北に入って前燕・後燕などの国を立てていた。一方の拓跋部はもともと匈奴がいた東北の大興安嶺の北あたりに集住して、天下の動きに満を持していた。

やがて3世紀、拓跋部のほうが周辺部族を集めて内モンゴルを制し(匈奴を散らして)、部族連合体としての大規模勢力となると、4世紀には山西省北部の大同(当時は平城といった)に降りてきて、ここを中心に北方および中原の王者になっていった。

その拓跋部が「北魏」として統一されるのは、リーダーの拓跋珪が皇帝号を用いた道武帝になったときである(386)。ついで3代の太武帝のときに華北全域の統一がなしとげられた(439)。

道武帝も太武帝も、それまでの五胡政権とはかなり異なる政策を打ち出している。鮮卑の一族を中心に、東西南北の方位にもとづいて8つの「部」を形成し八部とし、皇帝たちは従来の胡族の君主であることから中華の皇帝であることをめざした。これを「内朝」といった。

最近、ぼくは気になって東アジアにおける「部」のことを調べているのだが、高句麗・百済・新羅・倭国にはどうもその国制の初期に「部」が動いている。高句麗では消奴部・絶奴部・順奴部・漢奴部・桂婁部という五部がある。百済には上部・前部・中部・下部・後部が、新羅には梁部・沙梁部・牟梁部・本彼部・漢岐部・習比部があった。倭国には部民制があった。

この「部」のルーツに、どうやら北魏の八部制の影響がありそうなのである。それが北魏の独創だったかどうかはまだわからないのだが、おそらくは前燕などもこの「部」を活用していただろう。そうだとすると古代の東アジアの国づくり、すなわちNARASIAの共通OSに、かなり「部」のダイナミック・オーガニゼーションが動いていただろうと思われるのだ。

北魏の歴史はいくら注目してもしすぎるということはない。このあとの隋唐帝国のアーキタイプをいくつももっていた。

わかりやすくいえば、官僚の登用とその制度化のつくりかた、国家祭祀のまとめかた、姓族の分定の広めかた、均田制などの生産システムの確立、封爵制度の改革、王朝としてのレジティマシーの整備といったことが、北魏によって準備されていた。

こうした改変が着手されたのであるが、しかし、最も流動的だったのは儒教・仏教・道教が相並んできたことによって、国教をなかなか定め難かったことだった。漢の武帝の時代にいったん儒教が国教になったけれど、これはその後の三国時代・五胡十六国時代に道教の興りや仏教の導入が広まったため、ずるずる後退していた。六朝においても「竹林の七賢」などに象徴されるような隠逸の流行のほうが強かった。

そういうなか北魏3代の太武帝は、こういうことはよくあることだけれど、道士の寇謙之(こうけんし)を信頼して自ら“太平真君”を称し、新興の道教を国教にしてしまったのである。すでに仏教が入って、これに呼応する者たちも少なくなかったのに、太武帝は道教を選び、廃仏毀釈に走ったのだ。

ところが北魏がしたたかなのは、こうした動向は文成帝をへたのちの6代孝文帝の決断によって、大きく切り替えられていったということにある。

孝文帝は均田制を発案し(484)、三長制をしいた。均田制は15歳以上の成年男子に穀物を作らせるために田畑(露田・桑田)の土地を与える制度で、のちの唐の口分田や日本の班田収授のモデルとなったものである。

三長制は戸籍システムで、五家を一つの「隣」とし、五隣を一つの「里」に、五里を一つの「党」に仕立てる中国流の隣組制度のモデルとなった。

孝文帝がこのような新たな土地政策や人民政策を導入したのは、鮮卑に対する漢人たちの抵抗をできるだけ緩和するためでもあった。孝文帝はまた洛陽に遷都して、これをきっかけに北魏は「漢化」を進めるようになった。これがいよいよ始まったノン・チャイニーズ(胡族)とチャイニーズ(漢人)の混交だったのである。

一方、太武帝の排仏政策にもかかわらず、文成帝や孝文帝以降の北魏には仏教が栄えた。これは、この時期までにインド仏教が西域をへて北方中国に次々に入ってきていたことと大いに関係がある。

いずれ千夜千冊するけれど、この時代の仏教を知ることは、その後の中・韓・日の仏教思想と仏教文化の要訣をカバーすることの原点になる。なにより、西域から熱砂の砂漠やシルクロードをへて、次々に仏経僧が“五胡入り”をはたしていた。

たとえばこの時期、すでに西晋では敦煌に生まれた笠法護(じくほうご ?~308)を登用していたのだし、後趙の石勒や石虎はクチャ(亀茲)の仏図澄(ぶっとちょう 233~348)を篤信して、その高弟の道安による西域仏教の中国化を図っていた。東晋では道安の門下だった慧遠(えおん 334~417)が登場して廬山に入り、中国初の念仏結社ともいうべき白蓮社をおこしていた。後秦の王だった姚興(ようこう)が鳩摩羅什(クマーラジーヴァ 344~413)を国師として招いて、74部384巻の経典の漢訳を任せたことはことに有名だ。

北魏仏教はこうした下地の上に花開いたもので、五胡における仏教前史を巧みにとりこんだのである。とりわけ文成帝によって雲崗や龍門の石窟寺院の開削が始まると、巨大仏のオンパレードの威容を示した。その塑像たちは初期こそインド風のものが目立ったが、孝文帝が漢化政策に転じてからは、長身で首が細くて面長の「秀骨清像」や士大夫階層の衣服を模した「褒衣博帯」を特色とした。雲崗は大同の西13キロに、龍門は洛陽の南14キロのところにある。

ついでながら強調しておきたいのは、これらを初めて世界に紹介したり調査研究したのは先駆的な明治の日本人たちだったということだ。伊東忠太(730夜)や関野貞が先駆し、昭和11年に京大の水野清一と長廣センセーが初めて本格調査した。またちなみに、今夜は詳しいことは述べないが、雲崗・龍門の石窟ブームは敦煌の莫高窟を頂点とする西域仏教のダイレクトな流入でもあったのだが、そうした西域仏教の調査研究も明治大正期の西本願寺の大谷光瑞を隊長とするいわゆる大谷探検隊や、狩野直喜・内藤湖南(1245夜)・小川琢治らが早々と手掛けていた。

当時の日本人は東アジアにめっぽう強く、また東アジアが大好きだったのである。

北魏は中国史上では異例な性格をもっていた。前王朝の禅譲を受けることなく成立した王朝だったのだ。そのことについて、ちょっとふれておく。

中国では古来より五行によって国家の特性をみなす習慣をもってきた。五行は周知の通りの木・火・土・金・水で、世界はこの五行をもって構成されているとされた。そこで、どの王朝も五行のいずれかを担って、木・火・土・金・水の順に興亡すると考えられてきた。これを「五行の行次(ぎょうじ)」といった。たとえば漢は火徳を受け、曹操の魏は土徳を受けたとみなされた。

この行次からすると、北魏は先行した前秦の火徳を受けて土徳になるはずだった。ところが孝文帝は北魏の行次を土徳から水徳に変えてしまったのだ。これは北魏が西晋の金徳を受けたということで、ということは中国正史を継承しようとした北魏からすると、趙や燕や秦などはしょせん“僭偽の国々”だということになる。孝文帝は、鮮卑拓跋は五胡ではないというロジックの表明をしたということになる。

こういうことも北魏はなしとげていた。それを物語るさらにいくつかの“操作”もおこっていた。

中国の皇帝には、古来、死後には廟号と諡号の二つが与えられてきた。北魏をおこした拓跋珪の廟号は太祖、諡号(おくりごう)は道武帝。拓跋宏の廟号は高祖で、諡号は孝文帝なのである。

が、実は拓跋珪太祖の廟号は孝文帝のときにあとからつくられたのだった。これは孝文帝の“操作”なのだ。

国家祭祀も「祀天(してん)」の統一が図られている。鮮卑拓跋にはもともと7体の木主(ぼくしゅ)をもってその祭祀を飾るという風習があった。7つの主要部族を象徴してのことだ。が、やがて北魏を拓跋部が支配すると、その中華化がめざされた。孝文帝は7つの木主を一本化して国家祭祀をまとめあげたのである。

カジュアルな生活習慣にも思い切った変革がなされた。とくに劇的なのは胡服や胡語の使用禁止だ。学校の服装規定からタリバンの髭まで、こういう見かけの問題は、実は生活者・思想者・表現者の意識と行動に大きな縛りと緩みをもたらすのだが、それをあえて断行してしまったのである。当然、こうした北朝の制度が気にくわない者たちが南朝に流れていったのも、当然なのである。

北魏孝文帝の「漢化方針」こそおそるべし。かくして五胡のノン・チャイニーズの動向の大半が、形式的にも生活的にも意識的にも、チャイニーズのレジティマシーを獲得していったわけである。