「縮み」志向の日本人

学生社 1982

盆栽・生け花・床の間・四畳半。

一寸法師・桃太郎・牛若丸。

パチンコ・トランジスタ・ウォークマン。

日本人はなぜ「小さきもの」が好きなのか。

枕草子と俳句の国の文化を、

イー・オリョンが韓国文化と比較して大胆に読み砕く。

そこをまた松岡正剛が読み砕く。

日本人はなぜ「小さきもの」が好きなのか。枕草子と俳句の国の文化を、どう語ればいいのか。イ・オリョンが韓国文化と比較して大胆に読み砕いた。たいへん話題になった。アジア人によるジャパノロジーを画期したともいわれた。

李御寧(以下はイ・オリョンと表記)の著書は、本書の前にすでに『恨の文化論』(学生社)が日本語に翻訳されていたのだが(のちに改題され『韓国人の心』(学生社)となった)、イ・オリョンの名がとどろいたのは本書からだった。その後も『ふろしき文化のポストモダン』(改題後『「ふろしき」で読む日韓文化』学生社)や『俳句で日本を読む』(改題後『蛙はなぜ古池に飛びこんだか』学生社)といった、興味をそそる本が次々に連打されていったけれど、なかでは本書『「縮み」志向の日本人』がつねにロングセラーを続けてきた。

本書を読んだ当時の印象でいうと、いろいろ点眼してもらったような、眼をぼちょぼちょ洗ってもらったような指摘がつまっていた。その点眼打率は、264夜に紹介した金両基の『キムチとお新香』(中公文庫)をはるかに上回る。

主眼は日韓の社会文化をめぐる比較なのだが、それだけではなく、日本社会や日本文化の特徴も実に鋭く摘出していた。日本の長所と短所の案配もいい。その視点から、日本の知識人による日本社会文化論にも容赦なく注文をつけた。それがウケた。

たとえば、韓国には「若衆宿」のようなものはないのだから、日本は中根千枝がいうようなタテ社会ではなく、むしろヨコ社会ではないかとか、土居健郎は日本人の「甘えの構造」を指摘し、それによって日本人の依存心を強調したけれど、むしろ日本人がよくつかう「大丈夫」とか「裸一貫」に注目して、日本人の意外な自立心を強調してみてもいいのではないかとか(韓国には大丈夫という言葉も裸一貫という言葉もない)、そういう注文もつけたのである。

が、大半は日本や日本人のなかに「縮み志向」を見いだす作業に徹している。まだ本書を読んでいない諸君のために、かんたんな案内をしておく。ただし、ぼくの補足と異論も加えておこう。

当初、イ・オリョンは日本の昔話に一寸法師や桃太郎や牛若丸といった「小さな巨人」がよく出てくることを訝しく思っていた。韓国の昔話にはこういうヒーローはいないからだ。韓国にいるのは腋の下に鱗がはえている巨人チャンスウであり、巨岩のような弥勒たちなのだ。

もっといえば「小人」という言葉もない。韓国語には「拡大」をあらわす言葉はあっても、「縮小」をあらわす言葉がない(らしい)。韓国語のワンはキングサイズという意味で、ワン・デポは特大の杯、ワン・ヌンは大きな眼、ワン・ボルは熊ん蜂をあらわすのだが、この逆が少ない。

けれども日本語には縮小をあらわす言葉がいろいろ多く、またとても大切にされている(と著者は感じた)。「ひな」「まめ」「小屋」「小豆」「小夜更けて」などだ。だいたい何かをつくりあげることを日本では「細工」という。そのうえに「小細工」という言葉もある。これはどういうことなのか。

そう思っていろいろ日韓を比較してみると、ごはん茶碗なども韓国のサバルにくらべて日本のごはん茶碗はかなり小さいし、ボリョと座布団も大きさがちがう。これはひょっとして、中国や朝鮮で日本人や日本のことを古来「倭人」とか「倭国」とよんでいたことと関係があるのかという気になってきた。また日本人がよく「島国根性」だといわれてきたことと関係があるのかとも推測した。

その後、イ・オリョンは世界の説話を調べて小人伝説はどこの国にもあり、中世の韓国にも二、三の昔話があることを知るのだが、しかしさらに日韓を比較していくと、やっぱり日本には縮小をめぐる美意識やリトルサイズに関する感覚的な根本思想があるように思われた。

日本神話にはスクナヒコナや、粟の茎にはじかれて常世にわたった小さな神のような話がけっこう多く出てくる。江島其磧の読本ベストセラー『魂胆色遊懐男』には大豆右衛門が出てきて、フランソワ・ラブレーのガルガンチュアが巨大志向をもっているのに対して、やたらに芥子粒ほどの小人になりたがっている。これはのちのトランジスタ志向やウォークマン志向につながるものも感じる。

これはどうも、日本では「小さいものには特別の魅力がある」ということではないのか。調べてみると、『万葉集』で最もたくさん歌われた花は「萩」である。一四一首にのぼる。どうしてあんな小さな花の密集が好きなのか。中国や韓国では萩はめったに詠まれない。加えて日本人は「藤」も大好きだ。小さな粒のような花が下に向かって垂れていく。考えてみれば「桜」の花もとても小さい。おそらく日本では「うつくし」は「くはし」(細し)なのである。

中国や韓国の小説にくらべて、日本の小説に“短編”が多いのも気になってきた。短編小説どころか、掌篇小説なんてものもある。岡田三郎、武野藤介、川端康成が得意とした。中国にも短編小説はあるものの、古来、『三国志』や『西遊記』や『水滸伝』などの大河小説こそが王道だった。

こうして、イ・オリョンは日本の縮小志向の代表的な例が俳句にあらわれていることに気がつく。韓国にも「時調」(シジョ)という短詩型はあるけれど、これは俳句の三倍ほどである。俳句はたった17文字だ。世界で最も短い文芸型なのだ(俳句については、のちに『蛙はなぜ古池に飛びこんだか』でさらに徹底した分析を加えている)。

極小主義。日本にはこれがあるのではないか。ミニアチュアリズム。日本人はこれが好きなのだ。日本には極端ともいうほどの「縮み志向」があるようなのである。本書はこんな推理をものしたのである。

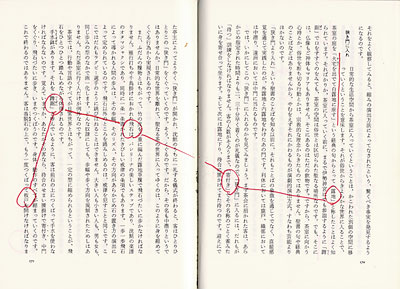

理由を考えてみた。イ・オリョンは、とりあえず6つにおよぶ「縮み志向」の型を分類した。入籠型、扇型、姉さま人形型、折詰弁当型、能面型、紋章型である。必ずしもぴったりこないものもあるが、何を言いたいのか、わかるだろうか。

入籠型は日本人が好きな「込める」という意識をフィーチャーさせている。たとえば啄木の「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」という歌だ。広大な東海の荒波から蟹のような小さなものに視線が急激にズームインされている。一気に縮小されている。その効果を支えているのは、31音24文字の短歌のなかに「の」がたくさんつかわれていることによる。四つの名詞が「の」だけで連結されている。「の」を込め、「の」による入籠のイメージをつくっている。

こういうことは韓国語にも韓国の詩歌にもあまりない。日本人は「の」の作用によって何かをあらわそうとしているにちがいない。啄木には「春の雪 銀座の裏の三階の煉瓦造りにやはらかに降る」もある。東京・銀座・裏・三階というふうに狭めた視野が雪になる。それが「の」によってつながっていく。これは「箱の箱の箱の…」という「入籠の感覚」なのだろう。

次の扇型とは、扇子のように折りたためるものを日本人が好むことをさす。扇子だけでない。着物もたたむ。

洋服までハンガーに吊るさずにたたんでいた昭和前半史があった。しかも扇子は儀礼にもつかうし、日本舞踊にもつかう。落語では箸になったり櫂になったりする。大相撲では呼び出しがこれによって東西の力士を招く。扇は何にでも見立てられるのだ。

このような扇的発想も韓国にはないらしい。そのうえ日本人は折り畳み傘やカップヌードルのような、世界中の誰もが考えなかった「縮み商品」も発案してしまう。

3つ目の姉さま人形型とは、ネーミングはいまひとつわかりにくいのだが、わかりやすくいえばミニチュア志向ということだ。清少納言の『枕草子』このかた、たしかに日本人は木形子や盆栽や模型やフィギュアが大好きだ。ただイ・オリョンが、このミニチュア志向こそが「仮名」を生んだとか、挨拶を「どうも、どうも」と省略するようになったとか説明しているところは、いささか納得がいかない。

折詰弁当型については説明はいらないだろう。日本には王朝期に貴族たちが野遊びをしていたころからからずっと、また農民が野良仕事をしていたころからずっと、行器、曲げわっぱ、破籠、提げ重、重箱などの弁当型の纏め方が目立ってきた。

ポータブルな持ち運び自在の弁当が発達しただけではなく、そこに何をどのように詰めるかという工夫がされた。小さな間仕切りもした。その工夫は小学生の弁当やコンビニ弁当にまでつながっている。いまでもどこの料理屋やレストランでも、お昼は松花堂弁当や光悦水指弁当や利休弁当である。駅弁となれば、90パーセントが折詰幕の内になっている。かつて栄久庵憲司が「幕の内弁当の美学」とよんだのもこのことだ。

そこでイ・オリョンは日本人はきっと「詰める」のも好きなのだろうとみなした。そう見れば、会話のなかでも「見詰める」とか「詰めが甘い」とか、また「張り詰める」「大詰め」「詰め込み学習」などという言葉がしょっちゅうつかわれる。「缶詰」という呼称も日本っぽい。

5つ目の能面型は、能面のように無表情だということを言いたいのではない。能面はむしろ多様であって、そのヴァージョンには驚くほど劇的な表情がこもっている。

ここで能面型というのは、日本には「動きをとめる美意識」が徹底しているというのだ。いいかえれば「動きを縮めている」と言いたいのである。たしかに北斎の波や広重の雨は、みごとなストップモーションになっている。

それどころか日本文化の多くの遊芸や武芸にも、ストップモーションがはたらいている。歌舞伎の見得、お茶のお点前、剣道の仕草、相撲の仕切り、弓の準備、書道の呼吸、小笠原流の礼法などは、まさに「動きをとめる美意識」によって支えられている。イ・オリョンによれば、日本人が中間表情を重視しているのも能面型に入るのではないかという。

紋章型とは「凝る」ということだ。日本人は凝り性なのだ。それをなぜ紋章型というのかというと、イ・オリョンには家紋や旗印や馬印がおもしろいらしい。日本酒のラベルもヨーロッパのワインにくらべてずっと多様で豊饒に見えるのだという。とくに韓国の社会文化とくらべると、日本の紋章には特徴があるらしい。

韓国では「族譜」というものがあって、そのちがいによって系譜的に人を見る。家系というよりも血族だ。それに対して日本の紋章はおおむね「家」を単位にしている。血がつながっていても家が分かれれば、別の家紋が自立する。それが半纏にも暖簾にも染められる。そしてやがては「組」に発展し、さらには「名刺」になっていった(名刺の流行は万延元年にアメリカに派遣された新見正興の名刺に始まった)。イ・オリョンはそれを紋章型と名付けたのだった。

もっとも、それがどうして「凝る」に関係するのかはいまいちわかりにくい。紋章ならヨーロッパのワッペン主義もかなりのものだと思えるからだ。

以上が日本の縮み志向の六型なのである。

さまざまな日本的特徴を総合的に並べたて、それを系統に分けて文化人類学的に分類したとは思えないが、かといって気まぐれな思いつきでもなく、日本を知る外国人研究者独特の勘のようなものがはたらいている。いじわるでもない。むしろかなり好意的な見方だといっていいだろう。

イ・オリョンはソウル大学で国文学を修め、梨花女子大学と国際日本文化研究センターの客員教授を務め、さらに韓国最初の文化大臣を歴任した名うての文化学者である。後には韓国文化勲章も授与された。日本研究も筋金入りなのだ。なかでも俳句については、自分でもはまってしまうほどの偏愛ぶりだ。

だから日韓のどちらかに軍配を上げようとはしていない。できるだけ両国の文化を見渡して、かなり際立つ違いに注目することに徹してみただけなのだろう。そこに浮上したのが「縮み」だったのである。それゆえこれらの六型を通して、日本の書店に文庫本があふれていること、三省堂のコンサイス辞典や旺文社の豆単がロングセラーであること、カラオケルームがあんなに小さいことなどを好ましく例証してもいた。

しかしでは、日本人がなぜこのような「縮み」を好んだのかということになると、以上の六型だけの説明では必ずしも論証できたというふうにはならない。不足も目立つ。そこでイ・オリョンは日韓の比較を適当にやめ、本書の後半では日本の側から「縮み」の検証をするようになっていく。ふたたびぼくなりに整理してみよう。

一言で説明すれば、日本では「引き寄せ」が重視されてきたということだ。万葉古今このかた雪月花を愛でるにあたって日本人は、花は手折り、雪は少量を盆に活け、月も外で眺めるよりも蔀戸や御簾ごしに見ることを好んだ。自然と全面的に対峙して観照するのではなくて、その美の一部をスクリーニングして引き寄せた。

イ・オリョンは書いていないけれど、これを「いけどり」とも「寄物陳思」ともいう。日本に借景の慣習があるのも「引き寄せ」や「いけどり」による。

そこでふたたび日韓をくらべて、韓国は“車輪”でそこへ向かおうとするのに対して、日本は“綱”で引き寄せているという、やや強引なメタファーを用いた。李奎報の『四輪亭記』に、山の麓をめぐる四方六尺の車輪のついた亭子を夢想する場面が出てくるのを引いて、韓国人はおおむねそこへ行くことのほうを選ぶのだというのだ。これに対して日本人は、万葉の「多胡の嶺に寄せ綱はへて寄すれども」の東歌に代表されるように、あるいはまた出雲の「国引き」神話にあるように、美しいものや麗しいものを引き寄せたがる。それは「車輪」と「綱」のちがいではないかというのである。

強引だが、なるほど、そういう面もあるかもしれない。ソウルの秘苑と京都の桂離宮をくらべてもこのことは如実だ。秘苑は自然の景観のままに見る者をすっぽり包みこむけれど、桂離宮は景観が区切られて見えるようになっている。

かくして引き寄せの美学は、当然ながら引き寄せたものを小さくしていくとも見なければならない。また引き寄せたものがいくつもあれば、それらを巧みに配置することにもなる。これが桂離宮などの回遊式庭園を発達させた。

このことはさらに次のことを生んだとも説明できるだろう。それが枯山水の石立てなどに象徴される石庭の美につながっていく。いくつもの石を持ってきて(引き寄せて)、庭とする。しかもそれらを巨山や大海とみなしてしまう。小さくしながら、大きなイメージを思い浮かばせる。このことを「見立て」という言葉で説明しなかったのは意外だが、これはまさに「見立て」という方法なのである。

ついでにいえば、石立てによる引き寄せや見立ては、花立て、すなわち生け花(活花・立花)にも転用された。室町期の華道書『仙伝抄』は、花を立てるときは「沢辺、河、入江などの風情も立てるべし。野は野のものを立て、山は山のものを立つる、それぞれのごとくなるべし」と指南した。また生け花のための枝ぶりには、「陰、陽、嶺、岳、滝、市、尾」を感じるようにと指南した。

まさに「それぞれのごとくなるべし」という見立てであり、同時にそれらは「ごとしの縮景」、「らしさのシミュレーション」になっていったのである。曾呂利新左衛門が六尺の鉢に桜を盛って吉野山に見立てた例を引くまでもない。こうして、石庭で姿を消した花は生け花となり、さらには盆栽になったのだ。

ぼくが感心したのは、このような傾向を「それゆえ日本の縮みの歴史はハサミの歴史でもあったのではないか」と指摘していたことだ。利休が庭の朝顔をみんなちょん切って一輪だけを床の間に飾った例もある。江戸後期の池坊専定の『挿花百規』に椿の葉を六枚半まで剪った例もある。これらはいってみれば日本のハサミの美学でもあったのである。

見立てにハサミが使われたばかりではない。立体裁断をしてこなかったキモノの裁縫の歴史も、折り紙の発達も、そして盆栽も、まさに日本のハサミの大活躍だった。三宅一生はこのことに注目して「一枚の布」をコンセプトにした。いやいや俳句の「切れ字」も“言葉にハサミを入れた例”だったのかもしれない。

20年以上前の本書が「座」の文化や「数寄」の文化に注目していたことも特筆すべきことだった。

侘び茶や草庵や「囲ひ」(茶室の古い呼称)のこと、躙口や床の間の花器や茶掛けの小ささのこと、露地や飛び石が「市中の山居」の縮景であることなど、とくにあらためて紹介することもないけれど、それなりに十分な説明をしようとしていた。また、一期一会の思想を「時を切る」ものとして、あるいは「人生は散るもの」としてのハサミにつなげようとしているのも、好もしかった。「寄合」の文化をさきほどの「引き寄せ」につなげて、「寄席」や「寄せ鍋」と比較しているところもおもしろい。

なかで「取り合わせ」に言及して、寄合も取り合わせも寄席も同じではないかと暗示していたのは、ぼくなら「アワセ・カサネ・ソロイ」と説明してきたところだが、それにしてもよくぞ日本文化に“寄っていった”ものだった。

ざっとは、こういうことである。

総じて、よくぞ日本文化の特色に介入したというべきだろう。しかし、しかしながら、こんなふうな数々の説明には長けたイ・オリョンも、そのイ・オリョンを読んだ日本人も、なかなかうまく説明できないことがある。

それは、これほどに「縮み」を愛した日本人が、いったいなぜ「軍事大国」や「経済大国」をめざしたのかということだ。多くのジャパノロジストが疑問をもつのは、この点なのである。

そもそも日本が「縮みの民族」の歴史をもってきたのかどうかということが、問われる必要がある。古代においては朝鮮半島とその海域に拡張を求めていたのだし、1038夜に詳しく書いたように、秀吉の大陸進出の野望はそうとうなものだった。満州事変以前でも、日本は日清日露を通して植民地をほしがり、日韓併合を完遂していた。

もし日本に「縮み志向」があるのなら、日本はしっかりとした「小国主義」をもってきたはずなのだ。しかし、内村鑑三や石橋湛山を除いて、どうもこのような小国思想ははっきりしてこなかった。ぼくは宮沢喜一時代に「経済大国」や「生活大国」の合言葉が打ち出されたとき、呆れてしまったものだ。

仮に、それでも日本文化の多くは「縮み志向」をもっていたとして(鎖国をその例に入れるとして)、それを「縮み」という表現で説明できるのかということもあろう。実は本書にはその後いくつもの批判が寄せられたのだが(著者は反論に答えもしたが)、その多くは日本人は「縮み」という言葉自体をたいして愛していないということだった。むしろ「縮みあがる」とか「縮こまる」といった卑小なイメージをもっている。

ぼくはこういう批判はどうでもいいと思っている。「縮み」と言わずに「小さきもの」とか「盆景感覚」といえばすむのかという程度の問題だ。したがって「縮み志向」という用語が妥当かどうかは、このさい議論する必要はない。難問はあくまでも、日本には小国思想がなぜ育まれなかったのかということなのである。

セイゴオマーキング

この難問は、できればこれからの日本人がすべからくとりくんだほうがいいのだが、ぼくなりにはすでに見当がついている。

それをいまは暗示的に言っておけば、日本がおかしくなるときは、結局「取り合わせ」の方法や「数寄の方法」を見失ったときなのである。ひたすら海外のサイズをそのまま吞みこもうとしているときなのだ。そのままにロールとルールとツールをまるごと鵜吞みしようとしているときなのだ。これはいまなら「グローバリズムの陥穽」とも片付けられようが、この言い方だけでは説明にはなるまい。

外からのものを受容しようとしていること自体が、問題なのではない。そんなことは古代このかたやってきたことなのだ。そうではなく、それらの“編集”をしなかったときが問題なのである。内外の文物や制度や思想を取り交ぜ、組み合わせ、数寄のフィルターをかけなかったことが問題なのだ。

たとえば科挙をそのまま取り入れたら、どうなっていたか。科挙は中国のような巨大な人口と縁故をかかえた大国にはふさわしくとも、日本には必要のない制度だった。それなら、同様に、植民地も必要がなかったはずである。たしかに飢饉や農村部の窮乏はあったけれど、それを満州で補えるかといえば、そんなことも不可能だったはずなのだ。

内村や石橋が反旗をひるがえしたのは、そこなのだ。戦火を交えることのすべてを否定するわけではない。闘うこともときには必要だ。けれどもそれが国内社会の矛盾の解消になるかといえば、そんなことはこれまでの戦争の歴史を見れば(百年戦争からナポレオン戦争をへてナチスまで)、容易でないことはあきらかなのである。

かといってそういう戦争を仕掛けられなくなった戦後憲法を抱いた日本という国が、代わって経済の大国や生活の大国をめざしていればいいのかといえば、これでは露地も躙口もへったくれもないことだ。俳句の切れ字もないことだ。

いまの日本は「面影」と「余白」を失っている。大半をグローバルでデファクト・スタンダードな制度にしようとしているために、かつての「面影」と「余白」が消えて、むしろさまざまな局面で衝突をおこしている。

過剰なのである。導入も過剰、反応も過剰、留保も過剰なのだ。すでにそうなってしまったからと言ってはいけない。導入してしまったものも、あきらめてはいけない。もう一度、組み直すべきである。こういうときには「縮み志向」というよりも、もっと大胆で高速な「編集志向」を発揮するべきなのである。

既存のしくみでは面影を近しくできないし、余白はつくれまい。かつて枯山水が生まれたのは、禅の方丈の前庭という禁忌の場所だった。庭などつくってはいけなかったタブーの場所なのだ。そこに白砂と石で庭を組んだのは、山水河原者の力と才能を借りた禅僧たちだった。その庭はかつて誰も見たことがないものだった。韓国にも山水画や小さい庭はあるものの、それらは中国模式の縮小なのである。『山水思想』(五月書房→ちくま学芸文庫)に詳しいいきさつを書いておいた。

このような発想と入れ替えと、小さなタブーへの挑戦が必要である。日本人が「縮み志向」になる前には、つねにこうした「中国離れ」とタブーへの挑戦もあったのだ。