選択本願念仏集

岩波文庫 1997

[訳]大橋俊雄

弥陀の本願は専ら罪人の為なれば、

罪人は罪人ながら名号を唱へて往生す。

これ本願の不思議なり。

いったい法然はなぜ専修念仏を選択できたのか。

そもそも念仏とは何かのか。

なぜ念仏のような易行が往生とつながるのか。

親鸞に先立って日本仏教を革新した法然の、

その革命性が奈辺にあるかということに、

今夜はしばらく酔っていたいと思う。

京都の洛北大原に勝林院があります。かつての延暦寺の末寺で、法然の時代、いっとき顕真という僧都が隠遁していました。勝林院付近は、いまそのあたりを訪れても市世の塵をよばない静寂に包まれているのですが、平安後期になると大原は都から見て格別の隠棲の地と目されていて、すでに寂念・寂超・寂然の“大原三寂”が遁世をしいたのです。

大原三寂は兄弟で、その一人、寂超こと藤原為経など、30歳をすぎるとさっさと穢土(えど)の現世に見切りをつけて大原に遁世しています。寂超の子供はアンドレ・マルロー(392夜)をして仰天させた似絵(にせえ)で有名な藤原隆信です。隆信は法然の肖像画も描いています。知恩院にある「披講の御影」です。

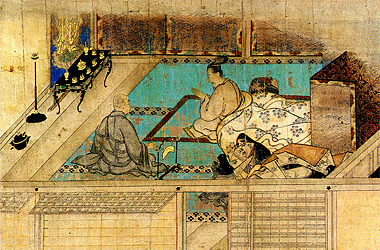

「披講の御影」

ついでにいえば、寂超の奥さんの美福門院のほうは夫が家出まがいのことをしてしまったのでしかたなく、いや、しかたなくかどうかはわかりませんが、かの藤原俊成と大恋愛をする。そこで生まれたのが藤原定家(17夜)です。

顕真はもともとは叡山で顕密両教を修めた僧都です。けれどもどうも仏法に自信がもてなくなった。それで三寂のような日々を送ってみたかったのでしょう。だから大原に引っ込んだ。しかし、遁世するとはイコール「希って往生する」ということでもあるはずなのですが、このころ、どのように往生できるのかもはっきりしない。藤原道長の時代のように、常行三昧堂(じょうぎょうざんまいどう)や観音堂に阿弥陀像や観音像を麗々しく安置して、これを観仏するだけでは心が穏やかにはならないようなのです。

そういう時世、都では法然という者の「専修念仏」が噂になっていました。法然については顕真にもたしかに気になる言説が聞こえてきてはいたけれど、いまひとつ納得していない。

そんな文治2年(1186)のこと、後白河法皇が寂光院を訪れます。『平家物語』に有名な大原御幸です。同じ年の秋、顕真は勝林院の丈六堂に20人をこえる知識人を集めて、法然の真意を聞くことを思いつきます。

招かれたのは延暦寺の永弁や智海や証真、三論宗で光明山寺にいた明遍、笠置上人といわれた法相宗の貞慶、東大寺勧進の重源(63夜)、嵯峨往生院の念仏房、大原来迎院の蓮契らの、いわばトップ・ディベーターたちで、みんなでひとつ法然の話を聞こうということにしたのです。300人近いオーディエンスも集まった。

これを浄土宗では「大原問答」といいます。ときに「大原談義」ともいう。歴史学ではあまりとりあげられていないのですが、日本宗教史上、きわめて注目すべきコンファレンスです。このとき、法然は54歳でした。

激しい議論が闘わされたようです。それは「聖道門」と「浄土門」との激突、「漸教」(じっくり悟る)と「頓教」(速やかに悟る)との優劣を争う議論でした。そこで法然は、おおむね次のようなことを言ったのだろうと思います。

聖道門や漸教がすばらしいことは言うまでもない。しかし、私のような愚かな凡夫が、その理論やその修行やその勤行に耐えて悟りをひらくのには、とうてい無理がある。そういう私には聖道門では、きっと成仏も叶うまい。むしろ「乱想の凡夫」が報土に生まれうるということに思いを致してほしい。その報土は阿弥陀仏がかつて法蔵比丘であったころに誓った本願にもとづいていた。だからその報土はそのまま極楽浄土でもあるはずである。

しかしこの浄土は、「いま、ただいま」を弥陀の本願に託し、自身は念仏に専心することによって成就する。なぜなら、阿弥陀仏とはそのことをこそ本願として、この世にわれわれを導いたからにほかならない。みなさん、ぜひともそのように思っていただきたい。

法然の言説はすこぶる説得力があったようです。質問をした者たちもみんな聞きいった。自分は正真正銘の「乱想の凡夫」であるがゆえに念仏に専修できると諄々と説いたのが、功を奏したんでしょう。これは法然が謙(へりくだ)ったのではなくて、痛哭の自己限定をしたということです。ぼくはそのように見ています。それを当時の碩学や知識人にぶつけた。

ここに、このとき(!)、日本仏教史はまったく新たな転換を見たのです。もしも法然の映画をつくるなら、ぼくはこの大原問答のロングショットの場面から始めたい。

法然の法談に感極まって涙する僧や、

堂内をうかがおうと身を乗り出す僧など、

( 法然上人絵伝より)

聖道門から浄土門へ。観念から称念へ。観仏から念仏へ。

凡入報土の可能性、称名念仏(専修念仏)の可能性。絶対他力の可能性。阿弥陀一仏信仰の可能性。女人往生の可能性。そして逆修(げきしゅ)の可能性。それらの開示。

これが法然によって初めてもたらされた、法然の、法然による、法然だけが果たしえた革命的転換のキーワードだったと思います。かいつまめばせいぜいこの程度の、しかしながらかなり決定的なキーワードに集約できる法然の驚くべき宗教的革命性については、けれども今日の宗教学や歴史学はまだ十分な認識をもってはいないようです。

法然は13歳で叡山に入り、最初は定番の天台法華を学ぶのですが、やがて「悟りの仏教」ではない「救いの仏教」を求めます。18歳のときに黒谷に移ってからは源信の『往生要集』などを、ついでは、さらに浄土三部経(無量寿経・観無量寿経・阿弥陀経)や、あとで説明しますが、とくに善導らの中国浄土宗の著作を少しずつ読むようになり、しだいに「専修念仏の可能性」一本に賭ける。

これはどういう時代だったのか。清盛が太政大臣として権勢をほしいままにしていた時期で、後白河法皇すら幽閉されてしまったような時代です。まだ頼朝が鎌倉開府をしていない時期ですから、いったい武士や武門というものがどういうものか、さっぱりわからなかった。奇怪で、混沌たる時代です。たとえば1990年代、イスラム過激派がニュースに登場してきたころ、そのことがいったい何をもたらすのか欧米諸国が見当もつかなかったようなものです。日本における武門の登場とは、それほど予測不能のものだったのです。

だから京都が急激に荒れてきた理由も、いったい何がおこりつつあるのかわからないのですが、そういう都の片隅で、法然は善導の『観経疎』(かんぎょうしょ)を初読・二読しているうちにしだいに、何かが法然の胸中に蠢き、ついに三読目に忽然としたようです。所伝にはそう書いてあります。

たんに念仏仏教に走ったのではありません。考えに考えて「絶対他力の称名念仏」によってしか日本人は救えないというふうに確信したのです。つまりは「他力本願」ということに気がついた。もっとも、そこまで決断が進むのはやっと50歳前後のころで、そのときは今度は平重衡が東大寺を焼き打ちし、木曽義仲が都に乱入していました。もっと世間は乱暴になり、自由狼藉が横行していたのです。

が、これこそが法然の「選択」(せんじゃく・せんちゃく)というものでした。まさに日本の時世が異様に混乱する真ッ只中のことです。こうして「大原問答」に至ったわけです。

いったい「称名念仏」とは何なのでしょうか。397夜にも書いたように、私の母も蒲団に入ると、必ず「ナンマイダ、ナンマイダ」を呟いていた。ときには、「ああ、極楽、極楽」とも言っていました。しかしそれにしても、なぜたんに「南無阿弥陀仏」を唱えることだけで浄土が約束されるのでしょうか。

これは、あまりにも単純な発想であり、安易な勤行ではないかとも見えます。実際にも仏教界では、このような方法を「難行」に別して「易行」(いぎょう)ともいいます。曇親の『往生論註』などの分類です。

だいたい「南無阿弥陀仏」にあたる用語経典はサンスクリット文献にはまったく出てこないし、この漢字6文字を名号(みょうごう)とするように示唆している漢訳経典をさがしても、『観無量寿経』にわずか2箇所出てくるだけなのです。

そこには「声をして絶えざらしめ、十念を具足して南無阿弥陀仏と称せいむ。仏名を称するがゆえに、念々の中に八十億劫の生死の罪を除く」というように、たしかに口称念仏を重視はしているですが、そのことが宗旨の基本になるようなことなど、何も説明はしてはいない。それに、本来、念仏とは「観念の念仏」のこと、あるいは「観念=念仏のこと」で、いろいろな仏のイメージを思い浮かべることだったわけで、口に名号などを唱えるのは、そういう多種の念仏のうちのひとつにすぎなかったのです。

それなのに法然はなぜ「称名念仏」にのみ着目し、それを「専修念仏」にまでもっていったのか。すぐに理由が思いつきません。

実はぼくは、長らく法然の先駆的確信が奈辺にあるのか、まったく理解してはいなかったのです。だいたい法然を読んでいなかった。

それはぼくが鎌倉新仏教に接するに、ご他聞にもれず存在論や認識論をもって親鸞(397夜)や道元(988夜)に関心をもち、あるいは明恵や大日能忍や日蓮に関心をもち、それらの挙(こぞ)って過激な言語的宗教性に感応したため、ついつい法然をほったらかしにしていたせいでもあります。

法然って、おとなしいのかと思っていたわけです。なんだかぼくを刺激してくれそうではなかったのです。つまりオントロジックな関心やエクリチュールっぽい関心では、法然を読むということがひっかかってこないのです。まあ、ぼくだけのことだったのかもしれませんが。

それがそのうち、ひょっとして法然こそが根底的な転換をはたしたのではないか、その日本仏教の転換についての決定的な、つまりは頑固一徹な確信が、鎌倉新仏教の各派各祖をゆさぶったのではないかと思うようになり、ちょっと坐りなおすことにした。それで、まずは『選択本願念仏集』を読み、ついでは法然のさまざまな言説や消息を収めた『和語燈録』を拾い読みし、また『法然上人行状絵図』などを見るようになって、そしてさらには中国の善導などの教説などを確認するようになって、だんだん法然を考えるようになったのでした。

ここでいささかふりかえってみると、原勝郎さんが1929年に『東西の宗教改革』を著して以来というもの、鎌倉新仏教とヨーロッパの宗教改革をくらべることがずっと流行していました。

その場合は、たいてい判で押したように親鸞とルターとが比較されていた。ぼくもてっきりそう思っていた。しかし法然を読み、親鸞を感じようとしていると、ルターに比較されるべきはかえって法然房源空のほうであって、親鸞に比較されるべきはむしろカルヴァンなのです。

が、意外なことに、そういう法然の革命性を本格的に語る思想者たちが少なかったのです。海外でも同様で、翻訳が多いのもやっぱり親鸞のほうで、法然はずっと忘れられてきた。あいかわらず鎌倉新仏教の議論では親鸞・道元・日蓮か、そうでなければ明恵や一遍に強い関心が向けられてきたのです。鎌倉新仏教に「日本的精霊」を発見した鈴木大拙(887夜)ですら、そういう見方をしていた。

むろんのこと浄土宗の宗派やその周辺ではずっと法然は熱く語られてきましたし、たとえば生身の親鸞を描いて話題になった『出家とその弟子』で話題をまいた倉田百三は、早くに『法然と親鸞の信仰』(講談社学術文庫)を書いています。もちろんすぐれた研究者もいました。田村圓澄さんや大橋俊雄(しゅんのう)さんがその代表でしょうか。とくに大橋さんは一貫して法然を研究し、ほぼ一人で法然をめぐる浄土思想と念仏思想の渉猟をくまなく踏査しています。

法然のテキストも読もうと思えば、読めたはずです。ぼくの読書史でいうなら、なかでも中央公論社の「日本の名著」に『法然』の単独巻(明恵も入っている)が入ったのが画期的で、『選択本願念仏集』と『和語燈録』をまるごと現代語に訳してありました。塚本善隆さんの解説編集でした。

だからこういうものは少しは読んでいたのですが、けれども、だからといって法然が日本仏教史や日本思想史の中央ステージに躍り出ることは、めったになかったのです。

それがぼくの印象でいえば、1987年にNHKのディレクター出身の阿満利麿さんが『法然の衝撃』(人文書院・ちくま学芸文庫)を発表してからあたりでしょうか、じょじょに変化がおきてきた。阿満さんはこの本で、法然の本願念仏は「死者の冥福」を祈るためのものではなく、「普遍宗教がもつ救済原理」を「死」の本質を見据えて根本的に提唱していることを強調していました。これで風向きが変わってきたのではないか。折しも春秋社も『法然全集』全3巻を揃えました。

それから10年ほどすると、新しい風が法然に向かっていることがだんだんはっきりしてきます。一部の思想界で、法然こそ革命的な宗教者だった、真のアヴァンギャルドだったというふうになってきた。とくに仏教界のアウトサイダーで、プリンストン大学で日本仏教を教えていた町田宗鳳さんが、『法然』(法蔵館)と『法然対明恵』(講談社選書メチエ)を連打したのが大きかったかもしれない。町田さんは禅の修行をしてから大学教授になったという変り種で、ぼくも何度か対談をしてきた仏教コスモポリタンです。『法然対明恵』が書店に並んだときは中村雄二郎さん(792夜)が、彼はいいねえと注目していた。他の著書を読むとちょっと横着なところもあるのですが、法然論はかなり本格的でした。

それとほぼ同時期に、藤井正雄・金子寛哉・鷲見定信・武田道生が編纂した『法然辞典』(東京堂出版)が刊行された。岩波の日本思想大系に収録されていた大橋俊雄校注の『選択本願念仏集』が岩波文庫に入ったのも、ちょうどこの前後のことでした。

最近では図解雑学シリーズのような入門書にも、伊藤唯真さんと山本博子さんによる『法然』(ナツメ社)が出ています。こうして見てくると、最近になってやっと、法然戦線がいよいよ出揃ったというべきです。それにしても、なぜ法然の再発見に、こんなにも時間がかかったのでしょうか。念仏とは何かということがわかりにくかったからでしょう。

法然は美作(岡山県)の稲岡荘に生まれています。長承2年(1133)ですから、鳥羽上皇の院政が始まって、平氏がそろそろ台頭しつつあったころ、平忠盛が院の昇殿を許された時期です。

偉人伝によくあるような法然の幼年期の話は省きますが、9歳で父を失ったことは重要です。幼名を勢至丸というのですが、そのあと寺に預けられた。

その傍らには、泣き崩れる夫人と幼い法然が見える

押領使であった父の漆間(うるま)時国は在地の豪族で、それなりに力をもっていたのですが、稲岡荘の預所(あずかりどころ)と衝突して、夜襲をかけられて死んでしまいます。9歳の少年にとってはそうとうのショックです。しかも惨殺に近かった。その父が「怨親一体」や「自他一体」という考え方のようなものを、勢至丸にわかりやすく語り聞かせていたらしいのです。

それで、不慮に夫を亡くした母親が、この人は秦氏の家系だというのですが、勢至丸の招来を案じて、自分の弟の観覚が院主をしている高円(たかまど)の菩提樹というところにわが子を預けることにした。仏門に入ったのは父の遺言でもありました。ちなみに、高円はいまは奈義町になっていて、磯崎新(898夜)と荒川修作のへんちくりんな奈義町ミュージアムで有名なところです。

勢至丸を預った観覚はこの少年の一途で優しい才能を見て、自分のところにいるより比叡山で学ばせたほうがいいと判断します。そこで旧知の間柄だった叡山西塔の北谷に住む源光(持宝房源光)に勢至丸を託します。これが天養2年(1145)の13歳のときでした。

源光は勢至丸に『法華経』をはじめ、天台仏教の基礎をみっちり教えると、2年ほどしてから勢至丸を東塔西谷の皇円のもとで受戒(出家)させました。この皇円という人は“粟田の関白”といわれた藤原道兼の5代目で、のちに歴史書『扶桑略記』30巻を著したことでも知られるごっつい学僧です。だいたい延暦寺というのは当時日本最大の総合大学のようなところですから、そういう学僧が輩出するんです。そうでなければ暴れん坊の荒法師たちばかりだった。

延暦寺の受戒は戒壇院というところで執行されます。「山」の受戒です。これは、もともとは最澄が大乗菩薩戒(円頓戒)のために始めたシステムで、6年間の予備教育をへてやっと受けられるというふうになっている。いったん受戒をすればそのあと12年間は山を下りてはいけないというほど、それほど厳しいものでした。

勢至丸もそれが当然のことだと思っていた。受戒の戒師は慈眼房叡空でした。この人は融通念仏宗をおこした良忍の弟子であって、一説では太政大臣藤原伊通の子ともいわれる人物で、のちに“黒谷上人”の異名をとった。のちに法然は黒谷と縁が深くなるのですが、それはこのときの機縁にも関係があります。

よろこんで受戒出家した勢至丸がなすべきことは、叡山においてはひとつしかありません。皇円の指導に従って、天台三大部をひたすら読みこむことです。

16歳の春に天台60巻を読み始めたという

天台三大部というのは『法華玄義』『法華文句』『摩訶止観』です。天台智顛(ちぎ=「ギ」のフォントがないのであしからず)が著した天台法華のバイブル中のバイブルです。

ぼくも20代のころから『摩訶止観』の大ファンで、「遊」を編集していたころから多くのスタッフにこの岩波文庫3冊本を読むことを何度も勧めてきました。和歌の歌論を読むにも『摩訶止観』は必須ですし、今日は話題にしませんが、日本の仏教思想を解くうえで重大な天台本覚思想というものを読みとくには、もっと必須です(ただ、智顛のフォントがないんで千夜千冊できないんです)。

天台三大部の次は、天台六十巻に進みます。智顛の弟子の湛然が著した注釈書ですが、これまたひたすら読むだけ。まあ儒学や朱子学でいえば、四書五経を注釈書とともに学ぶのと似ていますが、これが比叡山の学問の王道だったわけです。

しかしこれらは、一言でいえば「悟り」の教えでした。自覚の哲学です。天台独自の深遠な哲学ではあったものの、そこには「救い」の教えはなかったんです。

さてついで、はっきりした理由はよくわからないのですが、勢至丸は18歳のときに皇円のもとを離れ、西塔黒谷の叡空のもとに移ります。さっきの受戒のときの戒師をつとめた叡空のところです。

勢至丸の才能を知った皇円が「よく円宗の棟梁となり給へ」と言ったところ、これを固辞したのが真相のようです。円宗といのは円教といって『法華経』をベースに菩薩道を究めることをさします。

しかし勢至丸は黒谷に降りた。そこで叡空は勢至丸に「法然房源空」の名を与えます。だから法然の僧名は源空で、房名が法然房なのですから、法然は房名の愛称であって僧名ではないのですが、ここではぼくも慣例にしたがって法然とよぶことにします。

で、その黒谷では「二十五三昧会」(にじゅうご・ざんまいえ)がいまだに開かれていました。二十五三昧会は、恵心僧都の源信が寛和2年(986)に横川の首楞厳院で始めたもので、きっかり25人が集まって毎月15日に極楽往生を望んで不断念仏をするという根本結集の会のことです。不断念仏は円仁が奨励したもので、昼夜分かたず念仏を唱えます。でも三味会は往生を求めるものですから、一種の「死のマニュアル」に従事しているともいえるサロン的な結集(けつじゅう)であるわけで、その思想ももっぱら源信の『往生要集』にもとづいていました。それが黒谷でまだおこなわれていた。

青年法然はむろん『往生要集』を耽読します。これはまことにうまく執筆編集されたテキストで、梅原猛さんほどではないけれど、ぼくも感心します。十門によって「往生の方法」と「往生のシステム」ともいうべきを心的パノラミックに劇的に説明しているからです。

その十門というのは、厭離穢土(おんりえど)・欣求浄土(ごんぐじょうど)・極楽証拠・正修(しょうしゅう)念仏・助念方法・別時(べつじ)念仏・念仏利益・念仏証拠・往生諸業・問答料簡の十門です。

どんな内容かというと、かんたんにいえば、現世は厭うもので(厭離穢土)、浄土は願うものであること(欣求浄土)、その浄土では西方で阿弥陀仏が君臨している極楽浄土がいちばんすぐれていること(極楽証拠)、そういう浄土に往生するには念仏方法として身・口・意を3つそなえた礼拝が必要であること(正修念仏)、こういう前半のアウトラインでした。その念仏方法を、後半でさらに詳しく説明する。

たとえば仏を観想するのに、仏の相好(そうごう)を上から下に42相に別々に観想する別相観、42相をひとつのものとして見る総相観、額の白毫(びゃくごう)に意識を集中する白毫観があるとか、念仏には心に念ずるのがよくて、口に唱えるのはその補助だとか(助念方法)、ときどき特定の日時に念仏をするべきだとか(別時念仏)、臨終のときには五色の糸を病人に握らせるとよいとか、そういうことを実践的にいろいろ書いているわけです。

これでわかるように、『往生要集』は「往生の方法」として念仏行をかなり重視しています。しかし、ここが大事なところですが、さきほども書いておいたように、念仏とは広く「仏を念ずる」ということであって、源信はこの時点では心で仏を観想することを勧めているのです。したがって、源信のいう名号を唱える称名念仏はあくまで念仏一般の補助手段であり、中心にあるのはあくまで「観仏」なのです。心に念ずる観想を基本においた「観勝称劣」なのです。

そもそも比叡山の天台法華門では、『摩訶止観』に説かれた四種三昧のうちの常行三昧の規則から導きだされた念仏行がおこなわれていました。これは「観仏」です。だから常行三昧堂が都の各所にもいろいろ作られ、阿弥陀仏や観音像がたくさん造仏された。京都に定朝様式の阿弥陀さんが多いのは、そのせいです。

しかしそこには浄土観がいささか欠けていた。そこで源信は、中国浄土教の道綽(どうしゃく)や善導の経文を参照して、浄土的な「念仏為本」の思想をとりこんだのです。善導には『往生礼讚』というテキストがあるんです。これが日本では時ならぬ極楽往生ブームと、地獄についての多様な妄想を生んだ。時ならぬというのは、折からの末法到来の噂が広まっていたからでした。

周知のように、永承7年(1052)には末法の世が始まっていたのです。それも藤原文化の絶頂の直後から始まった。この末法元年にあたる年については、藤原資房が日記『春記』に「長谷寺すでに以て焼亡し了んぬ、末法の最年、此の事あり」としるしています。慈円も『愚管抄』(624夜)に「末代悪世、武士ガ世ニナリハテテ末法ニモイリニタレバ」と書いている。

ようするに往生思想の流行も念仏思想の地獄妄想の流行も、すべては末法到来の噂が広まったことに発していたわけでした。これはあきらかに終末論です。ただ、この終末論はキリスト教のものとはかなり違っていて、一種の“衰退史観”のようなものになっている。「三時説」というもので、ブッダ入滅から1000年は正法の時代で、ここには「教・行・証」が揃っている。そのあと、ブッダの教えを学ぶ修行者が続出する像法の時代が1000年間続くのですが、なかなか「証」が得られない。さらに末法となると、もとの教えは残っているものの、本気で修行する者はしだいに少なくなり、仏教そのものの力も衰えて社会が千々に乱れるというのです。

三時説によれば末法も1000年続くのですから、べつだん焦らなくともよさそうですが、終末論というのはそうはいきません。それが提示されたとたんに不安が蔓延(はびこ)っていく。終末論がもたらすのは「類の死」ですから、人々の意識の内奥を打撃するのです。しかも社会は仏教の本来を失って、しだいに衰退していくという。これでは聞きづてなりません。

そこで源信の『往生要集』がさかんに読まれ、貴族たちの多くが極楽往生を祈念するようになったという順序です。

では、このような『往生要集』から法然は何を学んだかというと、基本的な往生論と念仏論はすべてマスターするのですが、どうもこれだけでは足りないと感じた。なぜなら、世の中はあいかわらずかなり乱れていたからです。いや、もっとひどくなっていた。

末法元年(永承7年)からすでに100年ほどがたっているにもかかわらず、日本列島を東へ西へ、陸奥へ西海へ騒擾させた源平争乱のさなか、社会状況はますます悪化するばかりなのです。保元の乱・養和の飢饉・平家滅亡というような予測もつかない大混乱が連続し、そこに飢餓が広がっていった。

つまり「死」の拡張です。タナトスの氾濫です。五条の橋の付近には飢えにたえかねて、あさましくも捨てられた子供の生肉を食べている者もいたといいます。『方丈記』(42夜)には「世の人、皆飢え死にければ、日を経つつ極まりゆくさま、少水の魚のたとえに叶えり」とあるほどです。

どうも何かが足りない。24歳になっていた法然はいったん下山して、求法のために都の各所を尋ね、嵯峨清涼寺の釈迦堂に参籠し、南都に学匠たちを訪ねます。こんな死のブームがおこるような末法の世では、何かにすがるしかないのですから、きっとどこかに解決方法があるはずなのです。それを確めにいった。が、けれども、南都や叡山が管轄する仏教の教説はあまりにも難解で、そのどこに救いがあるかはわからない。

こうして法然はいろいろテキストをあたります。本を読むのは少年のころからずっと大好きなのです。あれこれ読んでいると、なかでも永観の『往生拾因』にピンときた。京都の人は知っているでしょうが、永観堂の永観です。正式には禅林寺といって、浄土宗西谷派のセンターでした。で、その永観の『住生拾因』に「一心専念」という一節があって、善導の『観経疎』の「散善義」について説明をしていました。一心に阿弥陀仏の名を念ずれば必ず往生できるとあって、その念仏は「もし口称せば即ち一心に専ら彼の仏を称し、もし供養せば即ち一心に専ら讚歎す」というふうに説明されている。ここでは源信とちがって、口称念仏を仏の願いにダイレクトにつなげているのです。

法然はハッとする。しかし孫引きでは、まだ納得できません。法然は善導の原本テキストをさがします。こうして、南都の学匠たちへのインタヴューから戻った法然は、宇治平等院の経蔵で『観経疎』のテキストに出会うのです。

法然は善導の『観経疎』でついに決断します。その「散善義」には、阿弥陀仏の第十八願にしたがって称名念仏すれば百即百生、誰だって往生できるというふうに書いてあったのです。

法然は狂喜した。そのことを『選択本願念仏集』には、次のように書いています、「静かに以(おもん)みれば、善導の観経疎は、これ西方の指南、行者の目足(もくそく)なり。しかれば即ち西方の行人、必ずすべからく珍敬すべし。(中略)ここにおいて貧道、昔この典を披閲して、ほぼ素意を識る。たちどころに余行を舎(とど)めて、ここに念仏に帰す」と。

この「念仏に帰す」という決断が「選択」(せんじゃく・せんちゃく)です。法然の選択であって、阿弥陀仏が選択した本願念仏という選択です。ちなみに「選択」という用語は、浄土宗のほうでは「せんちゃく」と読み、親鸞の浄土真宗では「せんじゃく」と読むのでややこしいのですが、まあ、どちらでもかまいません。

ところで、この「散善義」の、散善のことをちょっと説明しておく必要があります。『観無量寿経』に、静まった心で「定善」と、乱れた心のままでつとめる「散善」とがあると説明しているのですが、法然が散善のほうに大きく注目したことが凄いところです。つまり乱心乱想の凡夫である自分にとって、散善の念仏こそが、いや、それだけが重要だったというのですから。

ここが法然の決定的な着目点です。ここが法然の革命性です。こういう見方はそれ以前の日本仏教にはありませんでした。

ごくごくかんたんにいえば、日本仏教は最初は氏族仏教として、次には鎮護国家のための護国仏教として確立します。これはいわば「律令のような仏教」です。

一方、平安初期の最澄や空海の仏教はニューシステムとしての仏教です。いわば「王法に対応する仏法」です。世界の複雑さを包含した独特の宗教的総合性をもっているという意味で、はなはだシステム的なのです。これはこれで緻密で圧倒的なものですが、そこにはしかし時代の要請もあった。

末法が始まり、源平争乱と飢餓の拡大がおこってくると、世は乱逆の時代となってきて、王法にも仏法にも、むろん律令にも、一挙に総合システムをかぶせるわけにはいかなくなってきます。というのも、そこには「類の死」とともに「一人ずつの死」が迫っていたからです。こうなると、国家や貴族や、ましてやいま勃興しつつある武士たちには、律令も王法も仏法も関係がないのです。そんなの、カンケーない。

かくて、ここに期待されたのが「選んだ仏教」あるいは「選ぶ仏教」というものなのです。これは法然だけではなく、道元や日蓮も気がついたニューウェーブです。一人の座禅が、一人の題目が「選んだ仏教」になるということです。法然が「散善としての念仏」を選んだのは、こういう背景もあったわけでした。

こうした日本仏教史の流れについては、最近では末木文美士(すえき・ふみひこ)さんのものがかなり突っ込んでいるので、それをお読みいただくのがいいでしょう。いずれ千夜千冊します。

これで、法然上人の前半生のだいたいのことを説明しましたが、重源との出会いや東大寺での浄土三部経の講話といった、いくつもの重要な話は省略しています。東大寺再建の歓進の役に重源を推挙したのは法然だったり(当初は法然に歓進職の要請があったのです)、その重源がすでに大原問答に参加していたりしていて、いろいろ興味深いのですが、省きます。

かくして、法然は『選択本願念仏集』の撰述にとりかかるというふうになっていきます。これはしかし自主的に書いたものではなくて、九条兼実の要請でした。

兼実は関白藤原忠通の三男で、頼朝が将軍になってから摂政にも太政大臣にも関白にもなったのですが、建久7年(1196)に失脚します。弟が天台座主にもなった『愚管抄』の慈円です。『玉葉』という日記でも有名です。

その兼実が失脚ののち、文治5年(1189)に57歳の法然を私邸に招いた。これは黒衣無位の念仏僧を私に招いたのですから、なかなか大胆で、宮中でも画期的なことでした。大原問答や東大寺講話の評判を聞いたのでしょう。

しかもこのあと兼実は、法然から受戒を受けている(その後も、何度か受けます)。のみならず兼実の娘の任子(にんし)も受戒した。任子は後鳥羽天皇の中宮です。これは法然が初めて宮中に参内することになった出来事で、周囲では法然のような身分の低い僧侶が宮中に入るのはゆゆしいことだと非難するのですが、兼実は『玉葉』にそのことを記して、「受戒は決して軽はずみなことではないし、身分の高い名僧だからといって近代の僧たちはまったく戒律のことをわかっていない」と述べています。

というような経緯がいくつかあって、兼実はぜひにと法然にその教えをまとめてほしいと依頼した。法然は最初は渋るのですが、結局引き受けた。つまり『選択本願念仏集』は、九条兼実の「仰せ」によって生まれたものなのです。法然が66歳のときのことです。

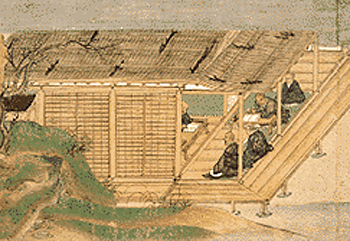

法然は門弟の感西や証空や遵西を動員し、

執筆の助手役をつとめさせたという。

この執筆動機は、栄西・日蓮・道元・親鸞などの著作の動機とはずいぶん異なります。おまけに法然はこれを自分では執筆していない。どうしたかというと、『法然上人行状絵図』などによると、安楽房遵西や真観房感西などが執筆にあたった。むろん法然自身の口述も何日にもわたって続いたと思われますが、実のところは法然は文章が苦手だったのです。これについてはのちに明恵も指摘していたところです。

いずれにせよ、法然は引き受けた。末尾に「このたび思いがけず仰せをいただいたが、お断りすることもできず、未熟な私ではあるが念仏を説いた肝要な文を集め、それに解説を加え、念仏の大切さを説き明かした。思えば恥知らずもはなはだしい」と謙遜しています。これでもわかるように、この「撰述」は法然と一門とによる乾坤一擲の共同編集だったのです。

『選択本願念仏集』がどういう構成になっているかというと、ざっといえば、最初に道綽の『安楽集』にもとづいて仏教を「聖道門」と「浄土門」に分け、深遠難解な哲理による聖道門はあまりにも困難な修行がともなうが、往生を重視するなら浄土門に帰入すべきだということを述べます。

ついで、浄土に往生するには善導の『観経疎』に大いに注目すべきだということを何度も強調する。引用も多くなります。そして称名念仏の重要性を「正行・雑行」などの分類をもって説明しながら、その発心は「至誠心」「深心」「廻向発願心」という三心(さんじん)によっているのだから、それをもって「恭敬修・無余修・無間修・長時修」といった四修(ししゅ)に臨むといいというふうに解説していく。

三心は阿弥陀仏の浄土に往生したいと思う気持ちの持ち方のこと、四修は浄土宗には安心(あんじん)・起行(きぎょう)・作業(あごう)という実践プログラムがあるのですが、その作業のメソッドのことです。

だいたいこのようなことを説いていって、そこから阿弥陀仏とはどういうものであるかというクライマックスにさしかかり、さきほど説明した「散善」との関係を説くのです。これを何度かにわたって多重に「選択」していく。それが『選択本願念仏集』の構成であって、仕組みです。

どういうふうに何重かの選択をしているかというと、まずは浄土門を選択する。ただし聖道門を否定はしていません。あえて「閣(さしお)いて」という言葉をつかっている。法然は選択はするけれど、ほとんどどんな宗旨のことも排除はしないのです。ここがおもしろい。次に正行を選択する。これも雑行を排除するのではなく、投げ捨てるようにする。手にもたないのではなく、いったんは手に入れたものを投げ捨てる。だからここでは「抛」という字をつかっています。デリートはしないのです。

このあとさまざまな念仏の方法があって、そこには読誦・観察・礼拝・供養もあるけれど、それらはあくまで助業(じょごう)として「傍ら」におき、なかで称名念仏をのみ選択しなさいというのです。ここも、「傍らにおく」というのがすこぶる法然らしいところでした。法然のパサージュというべきです。

このように『選択本願念仏集』はその全体がいわば多重選択的な分岐構造になっていて、ぼくはそこに惹かれていたのです。それは“多重微妙選択”と言ってもいいもので、相互にたいへん酷似近接しあうものから選択しようというのです。

いま、われわれはPCやケータイで何かを選択しているようでいて、実はちっとも決定的な選択していません。たんに前のものを消し去って、現前に残ったものを漠然と見ているにすぎないでしょう。それをとりあえずファイルにストックしているだけでしょう。その大半はデッドストックです。法然の選択はまったくそういうものではないのです。

まずはヴィジョン(浄土)についてのアプローチ(往生)そのものが、そのプロセスそのものが微妙な多重選択状態になっていて、そこを次々に擦り抜けて、つまりは大半のインタラクティブなインターフェースを通過して、そのうえでそれらのすべてを共鳴させうる称名念仏を選択するのです。これはやはりパサージュなのです。

少年のころ、ぼくはピーピーガーガーという短波放送や無線が大好きだったのですが、あれはチューニングがとても微妙なもので、結局は周辺の周波数に乗っていた情報をちょっとずつとりこんでは聞いてしまうものでした。法然の浄土教というのも、それなんです。

『選択本願念仏集』は岩波文庫でいえば190ページほどの本文で、それも下段に註があるので3分の2ほどの文字組にすぎないというような、とても薄い撰述書なのですが、読んでいくとわかるように、次々に夥しい隣接情報や界面情報のあいだを高速に擦り抜けていくようになっているのです。

だから『選択本願念仏集』には、ほとんど批判や否定の言葉が出てこない。捨てるものはないんです。デリートがない。でも、法然ブラウザーはそこをスラロームするごとく次々に擦り抜けていく。そしてそのたびに選択が進んでいく。そういうふうになっている。弁証法もなければ、否定の神学もないんですが、ところが気がつけば、専修念仏と阿弥陀仏だけがすべてを擬(もど)いていた、共振させていた、共含有させていたというふうになっているのです。法然はざっと8万4000の法門からこのような選択をしたと言われているのですが、この数はウェブサイトの質量としても、ちょっとしたものでした。

こういうものは同じ鎌倉新仏教でも、栄西・日蓮・道元・親鸞では味わえない。いや、文章としての味や思想書としては道元に及ぶものはなく、過激なラディカリズムでは日蓮が圧倒し、その含意の奥行からすれば親鸞こそが凄いというべきでしょう。けれども法然にはそれらのすべての端緒を決定するための、全プロセスを踏査した相互参照性が高速度に動いているのです。これには脱帽です。一人、法然のブラウザーのみが見せてくれたことなのです。

しかし付け加えておかなければならないのは、この『選択本願念仏集』が世に出ると、各方面から徹底的な批判が浴びせられたということです。

聖道門から離れた法然の思想と行動を最初に批判にさらしたのは、当然のことながら「山」としての延暦寺や「寺」としての興福寺でした。とくに法然の弟子たちが勝手な専修念仏論をふりまわしているのが問題になった。

元久1年(1204)、延暦寺の僧たちが集まって専修念仏の停止を天台座主の真性(しんしょう)に訴えます。「元久の法難」の開始でした。古巣からの攻撃を知った法然は、さっきも言ったように宗派宗旨を論難する気がまったくない人ですから、やむをえず弟子たちを集めて自粛自戒を求め、弟子の信空に7箇条の制誡を書かせて叡山に提出します。これがいま読むとこれがなかなか考えさせるもので、「智慧がないのに、好んで論争するな」といったことが7カ条にわたって述べられているのです。ぼくも自戒しなければいけません。

法然が阿弥陀仏ばかりを選んで神仏諸尊を軽んじたか無視したという非難も、いろいろに火の手として上がります。これまた法然は、比叡を守る神仏に誓約文を送って対決を避けています。その文面は『送山門起請文』として残っている。

一方、興福寺のほうも黙ってはいなかった。各宗の僧が結託して「八宗同心の訴状」というものをつくり、9点にわたって法然とその一門を批判したのです。いま『興福寺奏状』といわれているものですが、これを読むと、かえって法然の“多重微妙選択状態”がわかります。こういうものです。

①新宗を立てる失(勝手に浄土宗を名のっているではないか)、②新像を図す失(念仏者のあいだで阿弥陀仏図に光明を描きこんでいるではないか)、③釈尊を軽んじる失(釈尊が阿弥陀仏に名号を与えたのに、その釈尊についてちゃんと言及していないではないか)、④万善を妨げる失(『法華経』の読誦に敬意を払っていないではないか)、⑤霊神に背く失(宗廟大社を憚らずちゃんと、神を拝んでいないではないか)、⑥浄土に暗き失(持戒や読誦によっても浄土に生まれうる可能性を摘んだではないか)、⑦念仏を誤る失(観仏の重要性を無視しているではないか)、⑧釈衆を損じる失(賭博や女犯や肉食などの破戒を勧めているではないか)。⑨国土を乱す失(法然の言説では戒・定・慧の三学が廃れ、王法と仏法の衰退を招くではないか)。

こういう9ケ条です。解脱房貞慶が起草したといいます。批判点としては意外にもよくできています。逆にいえば、法然はこれらをバウンダリー(境界)すれすれで擦り抜けているということなのです。もっと端的にいうのなら、選択本願とは、数多い仏教教説の境い目のまさに真上に成立していたということです。戦場にかける橋だったのです。

念のため、ちょっと説明しておくと、②の新像は「摂取不捨曼陀羅」というもので、いまは浄土宗や浄土真宗では仏壇のなかでもおなじみになっている阿弥陀如来立像の図のことです。⑧の釈衆を損じる問題で、女犯などが攻撃対象になっているのは、法然が女人往生の可能性を認めたことをさしています。

これは、日本仏教が中世になるにつれて「五障三従」を理由に、女性の成仏や往生に差し障りがあるため、女性はいったん“男子変成”すべきことを言い立ててきたのに対して、いや、そんなことは阿弥陀の本願に示されていないと言ったためでした。今夜はこのことについてはふれませんが、これ、とても重大な日本仏教史上の転換点だったのです。

この女人往生の可能性については親鸞も引き継いだ態度でして、『17歳のための世界と日本の見方』にやや詳しくその内容を説明しておきましたから、いまはとりあえずそれを見てください。

ということで、このように法然は次々に批判にさらされたのですが、朝廷としても「山」や「寺」からの要望は聞かざるをえませんから(そういう時代です)、法然には宣旨が出され、厳重注告されるのです。

しかし、こういうときにはいろいろ不首尾がおこるもの、すったもんだあったすえ、弟子の行空や安楽に勇み足もあり、結局、安楽が六条河原で処刑されるという最悪の事態にまで発展してしまいます。

弟子の不始末は、もちろん法然にも及びます。建永2年(1207)、ついに法然も土佐に配流されるという宣旨が下りる。これが「建永の法難」です。流罪にあたっては、還俗もさせられ、なんと藤井元彦という俗名さえつけられてしまいます。まことに屈辱的だったことでしょう。75歳でした。そこへ強力な外護者であった九条兼実も58歳で亡くなった。

専修念仏はついに停止されてしまいました。4年ののち、法然が後鳥羽上皇に帰洛を許されるのは79歳の8月でした。

が、やっと11月に入洛して、東山大谷に落ち着いた翌々月の建暦2年(1212)の1月25日、一段と声を高くして4時間の念仏を唱えた法然は『観無量寿経』仏身観の一節をつぶやいて、入滅するのです。80歳でした。まことについでながら、そして畏れ多くも、これはぼくの誕生日にあたります。

法然批判は、実は法然入滅後もしばらく続きました。とくに公胤と明恵と日蓮が有名です。

公胤は『浄土決疑鈔』を書いて、さきほどの④と⑦に関連するところを批判する。『法華経』を転読しても極楽浄土に生まれるはずなのに、なぜ法然は大乗読誦を廃したのかというのです。明恵はぼくの大好きな華厳密教僧で、いずれその『夢ノ記』を千夜千冊しようとも思っているのですが、どうも曲がったことが許せないところもあって、法然入滅直後に『砕邪輪』(さいじゃりん)を著して、法然は菩提心を忘れているのではないか、聖道門の僧たちを群賊に譬えるようなことはしてはいけない、そういうことをするのは邪心があるからだと非難しました。

ぼくはこれはこれで、まともなクリティックだと思います。しかし法然は、そういうふうに既存仏教を批判してきたわけではなかったのです。そのあたり、町田宗鳳さんの『法然対明恵』を読まれるといい。

一方の日蓮は、法然だけを批判したのではなく、当時の浄土宗も禅も真言密教も律宗もすべて痛烈に批判した。それが「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」という、たいへんユニークな弾劾キャッチフレーズです。いささか意地悪にみれば、これもまたたいへんよく当たっています。ぼくはこんなに巧みな比喩は思いつかない。日蓮の独創がまさに天下の宗派に向かって咆哮しているという感じです。

で、法然についてはどこを問題にしたかというと、基本の基本は、ひとつはもっと『法華経』を学習しなさいということ、国を救うのは念仏ではなくて『法華経』であるということです。もうひとつは、浄土は穢土と地続きの、娑婆から寂光土に移るプロセスそのものにあるということです。これまた説得力のある批判です。

けれども何度も言うようですが、法然はそのようなクリティック・リアルなところにはいないのです。

日本の仏教は古代以来、現世主義あるいは現世利益主義にその特色を広げていったのですが、法然は鎌倉時代の発端にいながらも、そういうリアリズムには立たなかった。法然にリアリズムがあったとしたら、それは当初からハイパーリアルなもので、いわば彼岸のリアリズムだったのです。

だからまた、法然の集団も実はリアルな教団でもなかったというべきでしょう。法然の集団は「聖」(ひじり)を一人ひとりのネットワーカーとしたような、そういう結衆、すなわち念仏聖や念仏衆によっているのであって、何が紐帯だったかといえば、そこにあるのは阿弥陀一仏信仰だけなのです。いってみればかれらは彼岸の浄土でアクチュアルにつながっているのです。

ですから、これはしばらくしてからの名称ですが、この念仏衆たちは地域ごとに、たんに白河門徒とか紫野門徒とか嵯峨門徒とよばれているにすぎません。ろくな役職もない。その多くに阿弥陀の「阿」の字がつけられもした。定家はそのあたりのことを『明月記』に、「近年天下に空阿弥陀仏と称する者あり。件(くだん)の僧、党類を結び、多くの檀越を集む。天下の貴賎争って結縁す」などと書きました。

こういう法然の選択感覚と紐帯感覚が、生前は重源・九条兼実・慈円・熊谷直実らの理解を呼び、証空・弁長・親鸞・長西・湛空らをその門下に輩出させたわけでしょう。一遍の融通念仏もここから派生した。

では、だいぶん長くなったので、今夜はこんなところにしておきます。法然上人、まだまだ語るべきところが少なくありません。エピソードも教説もさることながら、語るべきはやはり日本仏教の特質とは何か、それが法然においてはどのようにあらわれたのか、何をどんなふうに選択していったのかというところでしょう。

そこで最後に、最も注目すべきことを示唆しておきたいと思います。実は『選択本願念仏集』の第16章に、A・B・C3つの「選択」(せんじゃく・せんちゃく)がそれぞれ複合的に作用しているという、まことに興味深いことが述べられているのです。A『無量寿経』、B『観無量寿経』、C『阿弥陀経』からの鏡像的な選抜です。

こうなっている。Aの選択では、①「選択本願」が法蔵比丘がかつて選択していた選択、②「選択讃嘆」が釈尊が念仏を讃じたという選択、③「選択留教」がその選択を止めておくという選択、この3つがあるといいます。これだけでもかなりの選択ですが、次のBでは、①「選択摂取」が阿弥陀仏が衆生を選んでいるという選択、②「選択化讃」がその選んだ衆生を阿弥陀仏が選ぶという選択、③「選択付属」がそれを後世にまで選択を残すという選択、この3つをまた数えます。

Cは、二つあって、ひとつは「選択証誠」で、選択されたものが証明されるという選択を、もうひとつは「選択我名」で、阿弥陀仏が「私を選択したのですね」と言っているという選択です。

詳しいことはもはやふれませんが、まことにもって複雑絶妙な選択本願です。なぜこんなことを最後に言うかというと、おそらくぼくにとっては、法然について残されたいちばんの問題は、法然が多神多仏を排して一仏信仰にしたのかどうかということだからです。もしそうしているのだとしたら、それは一神教的なものを日本で発生させたのかどうかということです。

これについては今夜は語らなかったのですが、ぼくは必ずしも法然に一神教性を見ないのです。親鸞にも見ない。それは、いま紹介したばかりの複合的で複写的な選択インタフェースの多重性に、法然が何かの多様性をしきりに見ようとしていると思われるからです。すなわち法然は、“それ”を選択したのではなく、“そこ”へ選択していくというパッサージュを重視していると思われるからです。いわばパッサージュの途中で多神多仏を見ているのではないか。そう、感じるからです。

まあ、このことは別のところでちゃんと議論してみたいと思います。今夜のことでいえば、ぼくがあらためて思うには、あえて自身を「乱想の凡夫」に断固として立たせたところが、やはり法然の図抜けて秀抜なところで、かつその後の編集透過力(スクリーニング力)を富ませたところだったということです。ただ、そこに流れているものとは何なのかといえば、まだまだいろいろなことを言いたい気がします。

ところで、途中に紹介した『法然の衝撃』の阿満利麿さんは、法然の革命性を日本における初めての「宗教的価値の絶対化」だったと見ました。また、町田宗鳳さんは日本仏教が現世的な「生の宗教」から、初めて本格的な「死の宗教」に向かって革命的な転換をはかったと見ていました。

このような「死」をめぐって日本仏教を考えるという見方は、途中にも一言ふれておいたのですが、最近の末木文美士さんの日本仏教史にも顕著な見方です。いっとき日本の仏教は“葬式仏教”だというふうに批判にさらされていたのですが、どうももう一度そこを考えなければ、何も始まらないのではないかというのです。

そのへんのことも、またどこかで書きたいと思います。今夜は、まだ寝るまでに時間があれば(あまり眠くならないようであれば)、かねて頼まれていた町田康君(725夜)の小説『浄土』の文庫化のための解説締切りがもうすぎているので、そちらにかかろうかと思います。実はさっきから、『浄土』のあやしい場面がちらちら出入りもしていたのです。うまく書けるかどうかは、わかりません。では、今夜は南無阿弥陀仏、ナムアミダブ、ナムアミダブ‥‥‥。