ポスト・メディア論

NTT出版 1999

Derrick De Kerckhove

The Skin of Culture 1995

[訳]片岡みい子・中澤豊

貧欲なものはなくなった。

思い出よりもブログ、ドローイングよりもCG。

変異よりも脱皮。理解よりも認知。

間のある対話から瞬間的双方向へ。

編集から変調へ。

でも、それって何かが逆行していない?

ここはもう一度、コレクティブからコネクティブへ。

NHK総合の爆笑問題の「ニッポンの教養」という番組に出たことは、その数日前にBSハイビジョンで立川談志(837夜)と対談した番組、その1カ月前に教育テレビで白川静さん(987夜)を案内した4週にわたった番組より、ずっと反応があった。とくに意外な御仁たちの。

もっとも、「あれ、見ましたよニヤニヤ」という程度の反応で、いちばん困ったのは近所の歯医者さんで口に鋭く尖ったものを突っ込まれている最中に、「そうそう、バクモンに出てたねえ、あれ、変な奴だった?」と聞かれたときだった。うっ・うっ・と言葉にならない呻き声で対応してみたが、いかつい先生はぼくを無視して手も休ませず、「でも、松岡さんのほうが感じたね」とマスクの奥でクックッと笑った。その瞬間に針が痛いところを刺してきた。

テレビというのは、かつてはパブリック・マインドだと思われていたけれど、それは嘘で、いまやフェルト・ミーニング(体感される意味)なものなのだ。誰も知的な解釈などしていない。ミーニングといっても体に感じたものが「意味」だと思っているということだ。だからいくらクイズ番組で立派な回答をたくさん見ても、ほとんど憶えていないということになる。

臨床心理学では、被験者たちが外からの知覚刺激に対してオリエンティング・レスポンス(OR・適応反応)するか、ディフェンシブ・レスポンス(DR・防衛反応)をするかによって、当人に何が条件づけられているかを判定するのだが、テレビはその両方をごちゃまぜ過剰にする方向に驀進しているわけなのだ。

たとえば会話や読書では、刺激反応はそれなりにちょっとずつのクロージャー(閉包)をおこす。知覚がいったん短く完結しながら切れ切れに進むのだ。

それがテレビでは、それを許さないようなスピードで適応でも防衛でもない状態をつくっていく。いわば「間合の崩壊」が強制されていく。バクモンの番組でも、実際の現場(編集工学研究所で撮影した)の間合は、ほとんど構成後は切り捨てられていた。ということは、ぼくが喋った言葉は語尾が切り捨てにふさわしいところだけ、残されたということになる。そのかわり、セイゴオ猿が別のテレビ的間合の芸をした。

ヘルザ・シュトルムが命名した「半秒症」といわれるものがある。人間が複雑な情報に対応するには少なくとも半秒(0・5秒)かかるのだが、それをテレビが容赦なく破ってくるためにおこる「半秒に遅れまい」とする症状のことをいう。テレビはテレビで、わざと半秒以下で画像か音声かの刺激をガンガン送ってくる。これはさしずめジョルト(衝撃)とでもいうべき新知覚単位だ。これでは認知クロージャーは成立しない。

このように見てくると、テレビも当然、編集をしているのだが、ドキュメンタリーをのぞくと、それらは新聞や小説や舞台の編集とはちがって、人間に編集とは何かを知らせないための技法にもとづいているということがわかる。それは「編集」(エディティング)ではなくて、われわれに「変調」(モジュレーション)を迫るものなのだ。

では、そういうテレビの異様な攻勢に対抗して、PCやインターネットやケータイなどの電子機器が個人ユースに向かって発達してきたのかといえば、どうも、そうとも言えなくなっている。

1972年の初めのこと、マーシャル・マクルーハン(70夜)が本書の著者を呼んで、これを見ていろと言ったそうだ。マクルーハンが所長をしていたトロント大学での研究所でのこと、見せられたのはまだ見たことがなかったFAXマシンだった。

見ているとそのFAXに、いままさにアンドレ・マルロー(392夜)のメッセージが入ってくるところだった。次はサルヴァドール・ダリだった。

この光景は若いケルコフにはとても神々しかったけれど、実のところをいえば、このころから電子技術に対する一方におけるテクノ・フェティシズムと、他方における感覚麻痺的ナルシズムの発症が始まったのでもあった。ただ、テレビはといえば、大半はそういうことすら無視して勝手にジョルトを高速発射しつづけている。

本書はトロント大学のマクルーハン・プログラムのディレクターだったケルコフが、「文化の皮膚」としてのメディアを縦横に俎上にのせたもので、合言葉は「コレクティブよりもコネクティブを」(集合より結合を)である。もうすこし正確にいうと、「コネクティブ・インテリジェンス」(結合知)としてのメディアの将来を見据えようと試みた。

だから本書は邦訳タイトルの「ポストメディア論」というよりも、原題の「文化の皮膚」のテクスチャーをあれこれコメントしたといったほうが近い。それもいまから10年ほど前の技術のチェックなので、いささか古い。実は「コネクティブ・インテリジェンス」についてもあまり深い言及がない。

しかし、そこはマクルーハンの弟子である。得意の随所にアルファベット問題から認知問題までを、赤ちゃんの言語学からインタラクティブ技術までを、少々抽象的なレベルに引き上げて議論しようとしている。テレビについての議論も、そういうふうになっている。

が、そのレベルはもっと引き上げたほうがいいと思われるので、ぼくはあえてそれをしながら本書が言い残したことのほうへ、諸君を案内したい。

余談だが、本書の翻訳者の一人の中澤豊君は、ぼくや渋谷恭子が『情報の歴史』をつくっているときにお世話になった青年で、当時はNTT宣伝部にいた。その後、ICC(インターコミュニケーション・センター)に移って、さらにトロント大学でマクルーハン・プログラムにかかわり、いままたNTTに戻ってきている。

そういう誼みなので、ここはひとつ翻訳の出来にも言及すべきだろうが、原著とくらべていないので、そこはよくわからない。訳語にかなり工夫していることはわかった(だからその工夫がわかるように、今夜はカタカナ概念をなるべくつかうことにする)。ただし、『バイキャメラル・マインド』(邦訳は『神々の沈黙』紀伊国屋書店)の著者ジュリアン・ジェインズがジュリアン・ジャイネスなどとなっているところなど、ちょっと、うっ・うっ・かもしれない。

では、ぼくなりに知覚とメディアの関係という問題にざっとふれておきたい。「見聞」という言葉が示しているように、われわれはいつも見たり聞いたりしている。しかし、実はそれ以上にしょっちゅう触ったり、味わったり、嗅いだりもしている。

ただ、そのことを言葉にすることがすっかりへたくそになっている。そして、いやあ、言葉にならないことって、いっぱいあるんだよというふうに嘯(うそぶ)くのだ。が、これは大まちがいだ。

なぜなら、かつての聞き語りの社会がいきいきしていた時代には、見聞の想起には、必ず触知も味覚も匂いも伴ったのである。それがマルセル・プルースト(935夜)が描いてみせたことだった。ところがあまりにメディア・テクノロジーによる見聞中心主義に慣れすぎていると、かつてそのことをウォルター・オング(666夜)が指摘したことがあるのだが、「知っていることは思い出せることだけ」ということになりかねない。これでどうなるかというと、連想力や類推力がいちじるしく落ちる。

もともとの聞き語り社会では、その記憶のどこかに体のさまざまな知覚が対応していたから、何かの言葉や場面から連想できることは、そうとうに広がれたのである。かれらはアナロジーの天才たちだったのだ。それがシャルル・ペロー(723夜)やグリム兄弟(1174夜)が採集した昔話や童話にみられる、あの、ときには突拍子もないほどの、ものすごい連想的想像力だったのだ。

あのような話に、なぜ手足がもぎとられたり、耳がチョン切られたりしている場面が多いかというと、また異常に小さい人物や鼻が大きすぎる男が出てくるかというと、それは当時の村人たちがそのような体の各所をつかってオラル・リテラシーを体ごと見聞していたからなのである。

メディア・テクノロジーに埋没しすぎることは、極端な五体不満足をもたらすと思ったほうがいいだろう。いくら「いや、私はインテグレーションができそうだから大丈夫。PC上で何とでもできます」と言っても、だ。なぜなら、もともとは「インテグレーション」(統合)という言葉はラテン語の「タンジェレ」から派生したはずで、それは「触る」という意味なのだ。それも「内側から触る」という感覚なのだ。

今日、世の中は「情報猟犬」(インフォメーション・ハウンド)時代に席巻されている。グーグル検索の力は侮れない。けれども、その検索感覚がいくら高速で、クリックボタン・ムーブがいくら柔らかくてカジュアルになっていても、そこにいくら田園や人体の擬似餌がついていても、それをもって、そこに「タッチイン」や「フィールイン」の感覚や、ましてや「ガットフィール」(内臓感覚)が感じられると思ってしまうのは、いささかやばい。

読書では、われわれは書物をスキャンしているのだが、そこではそのスキャニング・コントロールを掌握しているのはわれわれ自身である。しかし多くのメディア・テクノロジーの製品では、テクノロジー自体がコントロールのいっさいを管理する。そういう装置に自分のマインドセットが投影されていると思いこむのは早計すぎるのだ。

そもそも言語や文字や画像というものは、その社会のその出来事の連続と変転の、その風土のなかで示された「興」と、そこに属している民族や部族の「体」が対応したものとが、一種の“抜き型”になって発生し、確立してきたものだった。だから数学的数式がヨーロッパで発達したのは、アルファベット民族が左から右に向かって、上から下に向かって、主語から述語と目的語に向かって、コンテキストを作ってきた名残りなのである。

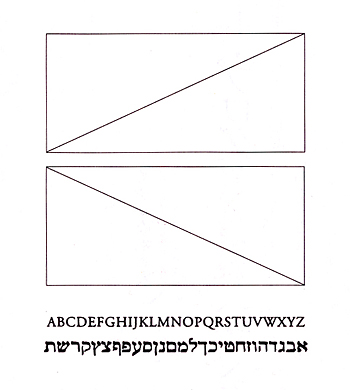

文字の書記方向と読みの性向との関係を示した図

対角線を引いた二つの長方形がある。

いったい、どちらのラインが下がって見えるだろうか?

これがITデジタル社会に変じたときに、さて、どういうことを感じるべきかといえば、そこに身体を感じるより、むしろ人工的サイバー感覚の極致をこそ感じたほうが、つまりはレプリカントになったと思ったほうがずっともっともらしいのだ。それをむりやりユーザーフレンドリーで、環境にやさしいコンピュータ・ネットワークがありうるなどと思うのは、本末転倒というより、事実誤認もはなはだしい。

コンピュータやITメディアがゆゆしいというのではない。それらに使われているわれわれが、ゆゆしいのだ。

それよりも、ぼくはこのことをできるかぎり推奨するけれど、どんなメディアがもたらすものも「意味」であるべきなのである。しかしこの「意味」は、マンマシンの“あいだ”に生じるものであって、ハードにもソフトにも、残念ながらインターフェース・デザインにもあらわれない。それらは意味の強力な応援団なのである。「意味」とはそのものではない。

このことは、どんな書物にも意味が書いてあるからといって、読書をしさえすればその意味が理解されたということにはならない事情と、比較してみればいい。ただし、書物とITメディアでは、あることが違っている。

ITをつかったハイテク・メディアが極端に苦手にしていることがある。それは「セーブ」はたいへん得意だが、「リザベーション」(心中保留)の可能性をユーザーにもたらさないということだ。

これがナマの体験であれば、一人ずつがその現場で体験したことの何かを、独自にリザベーションするはずである。たとえばスタンフォード大のダイアン・マギネスの調査結果を借りて言うと、男性は「見たこと」の一部を女性よりずっとリザベーションし、女性は「聞いたこと」の一部をたくさんリザベーションしている。これは女性が男性の2倍以上聞いているということもあらわしているのだが、そして、「あなたはこう言ったわよ」ということをずっと憶えていて、それを最後の切り札につかうことが得意であることも説明してくるけれど、それはまた、メディア・テクノロジーのナルシストになることにちょっとは歯止めがかかっていることになるわけだ(それでもなぜか、ウォークマンには女性は弱いらしい)。

もうひとつ、ITメディアが不得意なのはレヴァベレーション(残響)である。だいたいすべてのテクノロジーにとって、耳鳴りやちらつきはノイズやバグなのだ。それゆえマンマシンの“あいだ”ではレヴァベレーションが切除されていることが圧倒的に多い。こういうことが書物とITメディアを別のものにしているのだ。

そこで、デジタル・メディアのなかでは、われわれは別途に「意味」のしくみをつくりなおさなければならないということになる。それにはリザベーションやレヴァベレーションをシステムとして組み込むなんらかの工夫をするべきなのである。もっともこれはまだ序の口の話で、本気でデジタル・メディアをおもしろくさせたいなら、もっともっと考えなければならないことが、ある。

それをぼくは編集工学研究所やイシス編集学校で少しずつ試みているわけで、だからそのことを急にここで披露するわけにはいかないのだが(笑)、ごく少々、本書の関連するところをリークしておくこことにする。

第1には、あらゆる場面において「暗示」を研究するべきだ。それには類似と相同と擬同型についてのテクノロジーが必要だ。

第2には、これは本書も指摘していることだが、デジタル・メディアはもともと「集合の知」(コレクティブ・インテリジェンス)は大いに得意なので、それは存分に活用するとして、新たな「結合の知」(コネクティブ・インテリジェンス)を発見するか、開発するべきだろう。これは既存の学問がつくりあげてきた知識体系をいくら使っていてもままならない。ディコンストラクション(脱構築)するか、コンピュータならではの自己成長をとげるか、それ以外の方法に気がつくかだ。

もっともディコンストラクションにしても、まずはコンピュータに結合モジュールをあれこれ装着させたうえですべてをぶちこみ、そのうえで自律的に再構成しなければいけない。

第3に、ハイパーテキストではなくて、むしろハイパーテクスチュアリティ(間テキスト性)を作り出すべきだ。これはマンガがスピーチバルーン(吹き出し)や擬態擬声語を画面に埋め込めたように、コンピュータの描くもののなかから創発すべきものである。マクルーハンは「新しいメディアは古いメディアをコンテンツする」と言ったけれど、それではダメである。いや、そこまでのことは、もうやってきた。

第4に、もっと組み替えのアルゴリズムに挑戦しなければいけない。これはライプニッツ(994夜)以来の「アルス・コンビナトリア」や「ローギッシュ・マシーネ」をまったく新たに考えなおすことにあたっている。ちょっとした天才たちが必要だろう。

第5に、文字と図像を分けないで表示するシステムを開発するべきだと思う。ぼくはそれを「図文」などという俗な用語で呼んできたが、そんなものでは足りないだろう。なぜなら、ここも本書がちょっとだけ示唆しているのだが、「ハイパーティネシス」(超適宜性)と「インパーティネシス」(見当違い)とが、その図文にはうまくまじっていなくてはならないからである。ようするに超ファインも超ヘタウマもまじっている必要があるのだ。また、本書には述べられていないけれど、部分を足したら全体からはみ出るような非線形なイメージ・プロセッシング・システムにもなるべきであるからだ。

そして第6には、ここが本書で舌足らずではあるが、いちばんおもしろかったヒントなのだが、「視点」(ポイント・オブ・ビュー)に対するに、「在点」(ポイント・オブ・ビーイング)とでもいうべきしくみを作るべきなのである。

これはエージェントやダミーボディをコンピュータに入れるということではありません。そうではなくて、一点ポイント型のカーソル以外のものを発明するということなのである。

ちょっとサービスしすぎたかもしれない。まあ、うっちゃってください。しかし、本書のような本を読むたびにぼくも焦るのだ。もっとぶっ飛ばせないのかと思う反面、ここに気がついたのならなぜもっと深めてないんだよと思ってしまうからだ。

まあ、それはともかく、以上のごく少々のヒントによって、それでどうなっていくかというと、世間に溢れる“バズワード”がデジタル・メディアにどんどん、たくみに採り入れられて、これまで気がつかなかったような“パスワード”から、諸君は遊べるようになるということだ。

それはかつて柿本人麻呂が誰もが気がつかなった枕詞で長歌や和歌というものを創発したことにも、やや似ているはずなのである。では、ご退屈さま。中澤君、そのうち会おうね。