デカルトからベイトソンへ

国文社 1989

Morris Berman

The Reenchantment of the World 1981

[訳]柴田元幸

これをデカルトの罪とするなら、

長きにわたった合理科学の大半が

問われることになる。

それならベイトソンはどんな変更を迫ったのか。

隠喩的で、身体っぽくて、

内在多様で、ミメーシスな「意味」を

取り戻したいと言ったのだ。

けれども、それは世界の再魔術化ではないよねえ。

いま、地球で破壊されているのは「環境」だけではない。ほんとうは「意味」が壊されている。意味が撤退し、そのぶん「自己」がしゃしゃり出た。

いつからこのようなことがおこっていたかといえば、ずいぶん前からのことだ。ヘルベルト・マルクーゼはアメリカでブルーカラーとホワイトカラーが確立したころではないかと言った。マルクーゼはそれを「一次元的人間」の出現と名付け、「物的生産の大半が技術に回収されるとき、一つの文化全体が変容を余儀なくされる」と書いた。

時代はさらに進んで、技術社会と官僚社会がべったり融合し、「ハッピー・コンシャスネス」は自分と所有物が一体化することになった。こんな状況からはとうてい「意味」は生まれない。そこには「ディケンズの社会」はなく、「ベケットの社会」がぽっかり口をあけているにすぎない。こうした状況では大半の自己はR・D・レインのいう「ニセ自己」か「引き裂かれた自己」なのである。

というような状況判断をざっと前提にしながら、モリス・バーマンは本書の劈頭にこのような「デカルト・パラダイム」に面と向かって抗議の狼煙をあげることを宣言した。しかし、それが「世界の再魔術化」であるとは、さてどういうことなのか。

世界の真相や真理をさぐる方法として、「純粋理性」をこそ武器にすべきだという方針が確立したのは、17世紀のデカルトとベーコンの時代である。デカルトは「内なる理性」(自己)の充実度を説き、ベーコンは「外なる経験」(実験)の重要度を説いた。

この2つが抱きあって、近代科学のリアリティを検証し、その凱歌を言祝ぐ精神と法則が築かれた。そこでは、「なぜ動くか」ということの探求よりももっぱら「どのように動くか」ばかりが語り口になった。その語り口のために強靭な思考法が充塡された。「ものごとを知るには、それらを最小の単位に分けていきなさい」。

天下晴れての二分法(ダイコトミー)がいよいよ動きだしたのである。何もかもをAかBかに、そのBをまたCかDかに分けていくというロジカルな思考法だ。二者択一型というロジックだ。この思考法は、精神が内なる思惟主体(res cogitans)であって、身体は外にある外延体(res extensa)であるという、物心分離の原則を強力な副産物としてのこした。こうして精神と物質とが分離され、「自己」と「他者」とが分裂することになった。そのことによって、デカルトは「我思う、ゆえに我あり」と確信し、ニュートンは科学の組織的統合力が自立しうることを裏付けた。

デカルトとニュートンの17世紀以降、合理科学的世界観が急速に発達すると、世界はユニヴァーサルに統一されるものとなった。普遍の合理が君臨することになった。

そのぶん、内在的な「意味」はひとえに自我や自己のほうで担当するようにしくまれた。世界のリアリティは内在的な自己にはなく、すべて物質の運動や社会の現象のほうが引き受けた。そのかわり自我や自己には、「精神」や「意識」という特別のもの、すぐにその症状を指摘したくなるような正体不明なものが加わることになった。案の定、その正体不明なものはすぐに“精神病にかかりやすいもの”とみなされた。

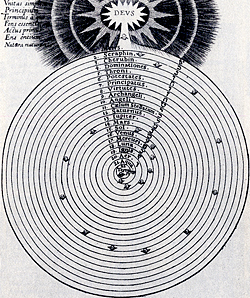

中世以前、心はモノやコトと分かちがたく、いきいきと結びついていた。古代中世では地域や部族や風土ごとに「世界」があって、「心」と「もの」とは一緒くたに捉えられていた。「世界」と「心」と「もの」とは、つながった意味をもっていたはずだった。けれども十八世紀、これらは新たな「理性」によって、あやしげな「魔術」とみなされたのである。それとともに、かつては同じ魔術をもっていたはずのイスラム科学や東洋思想が蔑視されるようになった。

こうして近世近代、この状況にたとえばオスマン帝国の圧迫が加わると、ヨーロッパは技術革命と産業革命でイスラム勢力に対抗することになり、ついつい世界を規定しているのは近世近代が確立した合理科学と、それがもたらす技術革新と、そしてそれに時を同じくして発達していった貨幣経済のルールであるということになったのである。

ぼくと同じ歳のモリス・バーマンは、この貨幣資本主義と一体化した合理科学がつくりあげた世界観を警戒する。1970年代半ばすぎのことだった。かくしてここに、「デカルト・パラダイム」に対する反旗が掲げられ、「デカルトからベイトソンへ」という方向が示され、「世界の再魔術化」が提案されたのである。

いまさら言うまでもないことだろうけれど、近現代社会の特徴は、すべての価値観を量分にできると豪語するところにある。これに対して中世までの世界では、「質」がさまざまな量分に染み出していた。詩人のジョン・ダンやブレーズ・パスカルやウィリアム・ブレイクまでは、そのへんのことがよくよくわかっていた。

けれども、魔術が科学におきかえられてしまってからは(中世錬金術やイスラム科学が合理科学になって以降は)、「量」と「質」とはまるで互いを欺く敵対関係のようになった。かつてマックス・ウェーバーはその歴史的光景を「世界の魔法が解けていく」と描写した。バーマンはそのあたりの変遷についても本書であれこれ書いているが、このくだりについては、たとえばパオロ・ロッシの『魔術から科学へ』(サイマル出版会)などの焼き直しに近い。

ここでバーマンは考える。いったい魔術が科学におきかえられていくことで、はたして何が失われたのか。もし、かつての魔術力を取り戻すとしたら、何を重視すればいいのか。占星術や魔女や錬金術が復活すればいいなんてはずはない。本当に失われたものとは何か。バーマンは、魔術から科学への変容によって「ミメーシス」という世界観ががたがたと解体していったことに気が付いたのだ。本書でもこのことが重要な指摘になっている(本書ではミメーシスは「一体化」と訳されている)。

『冶金術論』(1556)より

ミメーシス(mimēsis)とはたんに何かを真似することではない。本来は、語り手に聞き手が身を寄せるということである。アウエルバッハの『ミメーシス』(ちくま学芸文庫)が早々にあきらかにしたけれど、すべての知識を、身体的に、演劇的に、感応的に解釈するということである。実際にもプラトンはそのような意味でのみミメーシスという用語を使っていた。いまではたんなる模倣や模作のことだと誤って使われているが、これは今日の使い方が完全にまちがっている。

世界から魔術が退嬰していったのは、ミメーシスが活用されなくなったからだろう。このミメーシスを取り戻すことをバーマンは考えつづけた。そして最終的にはグレゴリー・ベイトソンの『精神の生態学』(思索社)に行きついた。そこへ行くまでが苦労の連続だった。なぜなら、そこには“いわゆるオカルト学”が手を替え品を替えて待ち伏せしていたからだ。グノーシス、ヘルメス学、拡張アグリッパ、延長パラケルスス、ボヘミア主義、近代カバラ、シュタイナー、ライヒ、カスタネダ……。

このうちのいわゆるオカルト学前期派ともいうべき成果については、ユングやイエイツはむろん、フーコーさえもが格別の評価を与えたもので、それゆえひょっとすると、デカルトに対抗したのはオカルト学たちだったとすら実感されかねないものだった。たとえばフーコーは「占いは知の体系と張り合うものではなく、知の本体に組み込まれたものである」と言ったのだ。

おまけに、これは本書が興味深く探求していたことだが、プロテスタンティズムや近代革命思想がいっときオカルト学のいいところをミメティックに吸収してその訴求力をたくみに提示していったことなどもあわせて考えていくと、二分法をうまく回避したのはオカルト学が媒介的に役割をはたしたからだとも、ついつい見えてくる。

二十二個のヘブライ文字がそれぞれ、異なった

「霊知」を表している

というわけで、バーマンは一挙に「デカルトからベイトソンヘ」というふうに転換したわけではなかったのだが、そしておそらくはニューエイジ・サイエンスなどについてもあらかた渉猟したのだろうが、いったんベイトソンの見方に辿り着いてからは、今度はその視点や思想によって「世界は新たな再魔術化が可能であるはずだ」という論旨に進んでいった。

もっとも、この「再魔術化」という用語はくせもので、文字どおりの魔術化とは受け取れない。魔法や呪法や手品をあらわす“magic”を取り戻そうというのではない。本書の原題が“The Reenchantment of the World”となっているように、re-enchantment、すなわち「新たに魅了する」ということが主題になっていると見たほうがいい。フランス語では「アンシャンテ!」(enchanté)といえば、「うん、すっかり気にいった」という意味になるのだが、だいたいはそれに近くて、体ごと気にいった世界観をどのようにつくるかというのが、バーマンの言いたかった再魔術化なのである。それをベイトソンに学ぼうというのだ。

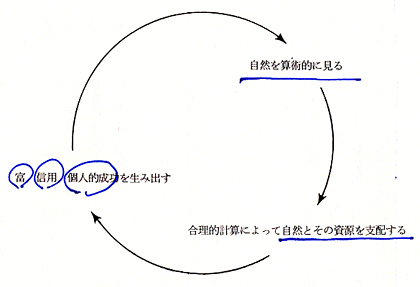

ベイトソンがどのような思想を展開したかは、すでに446夜にも書いたことなのでくりかえさないが、あらためてわかりやすくいうのなら、ベイトソンは次のような世界観を提示した。 〈 〉の中がデカルト的な世界観である。

①事実と価値とは分けられない。〈事実は科学が積み上げる〉

②自然は人間との関係のなかで解釈される。〈自然は人間が外側から観察したものである〉

③物質・精神(意識)・身体は大いなるプロセスの別々の側面であろう。〈物質と精神(意識)は別々のものである〉

④理論はAにもBにも及んで進む。〈理論はAかBかを選択しながら構築されるべきものである〉

⑤科学は情報と関係を記述するべきである。〈科学は物質の運動に関する記述を確立すべきである〉

⑥ 全体は部分とは異なる特性をもつ。〈全体は部分の足し算によって説明できる〉

これはあえてデカルト的世界観と比較したベイトソン的世界観なので、かなりの誇張があるけれど、だいたいはこういうものだろう。もうひとつ加えるとすれば、ベイトソンは科学的世界観にも「見方」(scope)や「感じ」(feel)が積極的に組み込まれるべきであって、そのためには精神や意識を進化のプロセスやシステムの途中から切り離してはならないという考え方をとった。

ところでバーマンは、現代の社会がベイトソン的世界観をもつために、その他の応援隊も繰り出している。

その1つは、マイケル・ポランニーの「暗黙知」への着目だ。すなわち取り出しにくい知への着目だ。無意識のはたらきに注目せよというのではない。それではフロイトにとどまっている。また直観を無視するなというのでもない。それでは仏教的アーラヤ識の一知半解にとどまる。そうではなくて、知識の本来の基盤には「気がつかない知」というものがもともと組みこまれているということだ。それに気がつくためにはできるだけ多様な知を探索し、高速で航行したほうがいいということなのである。このことについても1042夜のポランニーのところで詳しく解説しておいたので、ここでは繰り返さない。

2つ目は、レヴィ=ストロースが重視した「野生の思考」のようなものを、現代人だってその見方と感情を含めてもつべきだろうということだ。これも、たんに「野生に戻れ」というのではない。西洋的な合理では説明できない知識や認識や感情というものを捨てるな、それを既存の理屈で説明するな、そのサブマインドは身体に絡みついているのだから、その身体力を合理的トレーニングに向けるなということなのだ。イサドラ・ダンカンがとっくに言っていた、「体の奥が踊るのよ」。

3つ目の応援隊には、いろいろのヒントの提供者がまじっている。たとえばヴィリアム・ライヒのオルゴン・エネルギー説であり、ジュリアン・ジェインズのバイキャメラル・マインド論である。あるいはロバート・ブライのグレートマザー感覚の重視や仏教的な因果律(縁起)の大切さといったものだ。

モリス・バーマンはぼくと同じ歳の歴史家だ。ニューヨーク州ロチェスターに生まれて、コーネル大学で数学を専攻し、ジョン・ホプキンス大学で科学史を修めた。以降、欧米の精神と技能の歴史を渉猟して、総じては精神史学のような領分を打ち立てた。危なっかしい研究をしてきたように見えるが、実際にはマックス・ウェーバーの「脱魔術化」の理論に抵抗したのだとおもう。

ウェーバーが近代を脱魔術化の過程として説明したのは、さすがにいっときは説得力があった。まず古代ユダヤ教の誕生によって一神教が出現したことが、それまでの多神教的魔術世界からの脱出の試みに当たっていたというのだ。ついでギリシアの合理哲学とキリスト教が結びつき、そこに普遍的な統一がおこり、そこに17世紀のデカルト・ニュートンが加わって合理科学的世界像が描かれると、しだいにそれまでの魔術的世界観が退嬰し、プロテスタンティズムと産業革命と資本主義によってほぼ脱魔術が完成した、そう説明した。なるほど、明快であった。

ところが、話はこんなウェーバーの説明では済まなかったのである。その後、19世紀半ばから新聞や写真などのメディアが登場すると、20世紀は商品と広告とラジオと大衆とレジャーによって、新たな魔法めくものたちが席捲していったのだ。そこにさらに加わっていったのが、コンピュータ(計算機)文化だった。ベイトソンが登場したのはそのときだ。一方でナヴェンに相補的分裂生成のしくみを発見し、他方でメイシー会議などを通してコンピュータと人工知能の設計思想に刺戟された。これらはいずれも「情報」のパターンとプロセスがもたらすミメーシスの可能性を告げるものだった。

バーマンの「注意のカーソル」がめまぐるしく動きはじめたのは、ここからだ。脱魔術化は了っていなかった。むしろ新たな再魔術化が求められていく、そう見越したのだ。ともかくもバーマンは、ウェーバーすらもが依って立ったデカルト・パラダイムを、ベイトソンに力を借りて崩したくなったのである。

こうして37歳で『デカルトからベイトソンへ』を書いた。少壮だった。40代半ば以降は「西洋における心身をめぐる歴史」を、「ノマド・スピリットに見るさまよえる神々」のことを、21世紀に入っては「アメリカ文化の低迷」をテーマにし、さらに最近は日本のサブカルチャーにも関心を示している。

これらの関心領域を見ていると、バーマンが一貫して「生体技能のミメーシス」に再魔術化の可能性を見つづけていたことがわかる。この可能性はロボティクスやアンドロイド思考やVRの未来像にとっては、きっと待ってましたというところだろうが、ぼくとしては、もう少しコーネル大学以来の数学感覚をいかして、「もどき」の情報科学に迫ってもらいたいともおもう。