複合化の世界

裳華房 2006

塵も積もれば山となり、

三人寄れば、文殊の知恵も出る。

部分は全体を帯びることもあるのだし、

全体の特性は部分を足したって、

ときには、わからないものなのだ。

いまや東洋思想や日本の職人芸こそが、

新たなシステム設計の対象となるべきなのである。

それなら強気で、こう言いたい。

青信号、みんなが動けば車が変わる。

右筆 今夜はどんな本ですか。

校長 この本は裳華房(しょうかぼう)の「ポピューラー・サイエンス」というシリーズでね、なんと274冊目にあたっている。その後も続刊中。すごいねえ。版元たるもの、こうでなくっちゃね。

右筆 そのシリーズはお好きなんですか。

校長 うん、いろいろはまってきた。たとえば、えーと、富家和雄『光のスピードに迫る』、曾根興三『錬金術の復活』とか、廣田薫『だからファジィが面白い』、高木隆司さんの『まぜこぜを科学する』とか、小塚洋司の『バーコードの秘密』、矢田純一『アレルギーとアトピー』とか。高木さんの流体力学は昔からのファンでね。それから、そうそう、吉川圭二の『超ひも理論と宇宙』とかね。ちょくちょく惑溺してきたね。まあ、愉快に読ませてもらった。ソンしたな、裏切られたなと思うことはあまりない。

右筆 770夜には生物の極性を解説した石原勝敏の『背に腹はかえられるか』をとりあげられてました。

校長 あっ、そうだったね。忘れてた(笑)。なかには期待はずれのものもあるけれど、こうした類いの本は、それこそ「子供の科学」時代からNHKの「ダーウィンが来た」にいたるまで、もともとが大好きなんだね。

右筆 校長って、どのくらいサイエンスに惑溺しているのか、はかりしれないところがありますね。

校長 間歇泉のように溺れているのかな。

右筆 いわゆる科学もの。でも、本格的な科学書もずいぶん読まれているじゃないですか。アインシュタインとかディラックとかファインマンとか。とくに物理学がお好きですよね。

校長 湯川さん(828夜)とかホワイトヘッド(995夜)の影響かなあ。生物のほうではウォディントンの発生学からだね。

右筆 校長の科学観をいつかまとめてほしいです。

校長 うん、いま岩波の新書でちょっと総合的で入門的なものを頼まれているので、そのうち書きますよ。でも、科学的世界観というのは知覚のアフォーダンスから離れ過ぎてもダメなんだよね。アタマでっかちはダメ。たとえ理論物理学でもね。だからふだんから出入りしている必要がある。

右筆 たとえば?

校長 そうねえ、自宅の書斎のスカパーでは「ナショナル・ジオグラフィック」がつけっ放しだし、ベッドルームのスカパーでは「ヒストリー・チャンネル」がつけっ放しになっている(笑)。吉村作治のエジプト学は嫌いだけど(笑)。

右筆 テレビ・チャイルドだ(笑)。で、「ポピュラー・サイエンス」シリーズにも目を配る。それからヴァイツゼッカーの『ゲシュタルトクライス』(756夜)のところで書いておられたように、猫を数匹飼っておく(笑)。

校長 そう、そう。目が動いて回転扉に出会えるからね。

右筆 で、今夜のポピュラー・サイエンスはどういう本ですか。

校長 一言でいえばシステム設計専門家向けの本なんだけど、著者の目がユニークなんです。

右筆 どんな方ですか。

校長 著者の岡本さんは東大の工学部と大学院を出て、住友化学に入り、中央研究所や機能開発研究所や有機合成研究所などをへたあとに、いまは各大学で客員教授などをしておられるようだね。専門は複合材料工学、バイオミメティクス、マイクロ反応工学で、ぼくと同い歳。『コンビナトリアル・ケミストリー』(化学同人)といった著書もある。という経歴なんだけど、この本には仏教も出てくるし、東洋医学も出てくるんだね。

右筆 さてでは、今夜はどんな案内をしてもらいましょうか。

校長 いろいろ合点する話があれこれ配分されているんだけれど、なかに「穴太(あのう)の石積み」が紹介されていて、これがとてもおもしろい。その話をしよう。

右筆 石工(いしく)さんの話?

校長 近江坂本の穴太衆(あのうしゅう)の独特の石積みは、昔から「野面(のづら)積み」とも「布積み」ともいわれていてね、築城がさかんになった戦国期以降に、その驚くべき技法が全国に穴太衆(あのうしゅう)の名を轟かせてきたわけだね。

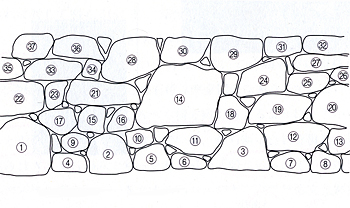

どういうものかというと、石垣を組むときに石の横長面の稜線をなるべく横方向で揃える以外は、石の大きさや石の形はかなりまちまちに積んでいくんです(写真1)。これを下から上へと積んでいくだけなんだけれど、それが絶妙なんだ。ランダムのようにも、いいかげんのようにも見えるのに、ところがこれがめっぽう強い。四川省の大地震ならどうかと思うけれど(黙祷!)、ふつうの地震くらいならびくともしない。

自然の石の面を活かしてそのままに積む「野面(のずら)積み」

部分の石の大きさや形にバラツキがあっても、

めったに崩れることはないとう。

右筆 何か秘密がある。

校長 たとえばブロックの塀には、レンガ積みでいう「長手積み」「小口積み」といったいくつかの積み方があるんです。これはセメント・マトリックスというふうになっていて、それぞれのブロックがしっかり接着もされているのにもかかわらず、いったんクラック(亀裂)が入ると、とたんに脆くなる。地震のときのTVニュースなどでよく見る通りに、崩れてしまう。そういう災害がないときでも、町では情けない姿のブロック塀はよく見かけるよね。ところが穴太の石積みはめったに崩れない。石どうしを糊付けするセメントなどはいっさい使わない「空積み」なのにね。それがセメント・マトリックスの「練積み」より断然強いんだから、驚くよね。

右筆 どうしてですか。

校長 岡本さんもわからなかったらしいんです。で、この「野面積み」を穴太衆第14代の粟田純司さんに見せてもらった。そうすると、作業の1日目はただひたすら石の面ばかり見ておわるんだ。設計図も見取図もつくらない。それで2日目から最下段の石積みから始まるらしいんでけれど、これがおそろしく速い。しかも右に置いたり左に置いたり、隅っこに持っていったりする。その場で順序が決まっていくだけなんだね。

石というのは切り出したり割ったりしても、それを直方体にみなしたとしても、最低でも6面があるよねえ。それなのに、石工たちはその全部の面の具合をあっというまに判断して、上下・前後・左右をうまい具合にして積み上げていく。「打ち込みはぎ」とか「切り込みはぎ」とかというらしい。その順序はみごとなものだ(図2)。

穴太衆第14代の粟田純司さんの石積みの順序

右筆 計算的ではないんでしょうね。アルゴリズムにもならない?

校長 そこが重要なところなんだけれど、うまく嵌まらない石や引っ込む石は、「おい、石が泣いているぞ」と言って取り替えるか(笑)、微妙に調整するかするわけです。しかも表から見えないところには、次々に「栗石」を入れていく。それを見ていて、岡本さんは、それがどうも「要素間の圧力伝達を均等にしていく」ようになっていると推理する。

右筆 なるほど、要素の足し算じゃないということですね。

校長 そう、そう。それで気がついたのは、「小さな石は全体に対して小さな貢献しかししていないというのではない」ということだった。いいかえれば、すべての石がそれぞれ最大の力を発揮するように積まれているということだったわけだ。

右筆 われわれのようじゃないですか(笑)。

校長 えっ? ああ、そうだといいね。

右筆 そうですよ。

校長 うん、そうだ。

右筆 ところで、この本の「複合化」というのは、複雑さとか複雑系ということとはちがうんですか。

校長 まあ、似たような意味です。ただし、もっと設計全体にかかわる複合性を取り扱っている。材料工学の世界だからね。でも、そもそもシステムというものが複合的で複雑なものであることは、いまさら説明するまでもないよね。これまでもたびたび書いてきたし、最近では1225夜の『非線形科学』や1230夜の『一般システム思考入門』にもとくに強調して書いておいたしね。

右筆 とくにワインバーグはわれわれも入手しましたけど、あれ、いいですねえ。見方を含むシステム論になっている。

校長 ご贔屓に(笑)。で、岡本さんは、そういうシステムには、要素に分けていくことによってわかってくる機能と、要素に分けてもわからない機能とが併存すると言うわけです。分けてわかる機能には「1+1=2」がはたらいている。したがってその「1+1=2」通りに組立て直せば、再構成ができるわけだよね。ここには工学でいう「重ね合わせの原理」(superposition)が線形的に成立しているんです。

一方、分けてもわからない機能をもつシステムは、原則的には「1+1>2」になっている。なぜそうなっているかというと、部分要素の相互作用が、なんらかのかたちでシステム全体に関与しているからね。だから本書で「複合システム」あるいは「複合化システム」とよんでいるのは、みんなこちらのほうをさしている。その見方からすると、「重ね合わせの原理」がはたらいているシステムだって、実はたんに相互作用の影響がきわめて小さいだけだったということになるわけです。

右筆 穴太の石積みは「1+1>2」ですね。一個一個の石の要素を知ったところで、石組みの全貌は出てこない。

校長 そうだね。野面積みは「複合システム」や「複合化システム」のなかでもプリミティブなものだろうけれど、それでもそこには「1+1>2」システムの基本的な性質があらわれている。

じゃあ、そういう複合的システムの特色はどういうものになっているのかというと、まとめていうと、3つの特色になる。①要素間に相互作用がある、②全体系に対して異なる効果を与える要素が存在する、③要素そのものの信頼性は必ずしも高くなくともかまわない。こういうものです。この3つとも重要だよね。

右筆 われわれが仕事をしたり思索をするときも、あてはまる。とくに②ですよね。

校長 そこはそのシステムがどういう材料や目的かによるわけだけれど、この3つに注目することを、岡本さんは「一目の羅」に対して「多目の羅」の見方というふうに名付けるんです。羅とは網のことだね。なかなかいい造語だ。ぼくも編集工学も、ずっと「多目の羅」や「対角線の紗」を相手にしてきたわけだからね。

右筆 でも、システムといってもいろいろあるわけですよね。それを全部“多目”に設計するわけですか。

校長 いや、そうはいかないよね。そこが工夫の腕の見せどころになるわけだ。

右筆 1+1が2より大きいということは、そもそも1+1が2にならないシステムもあるということですね。

校長 そうです。「1+1≠2」というシステムがかなりあるということです。本書ではこれをわかりやすく、A「部分の和によって全体をつくるシステム」(1+1=2)と、B「部分の和だけでは全体がわからないシステム」(1+1≠2)と、C「部分の中に全体があるシステム」(2=1+1?)と、D「部分の和が全体をこえる複合化するシステム」(1+1>2)というふうに分けている。

右筆 やっぱりBが分岐点でしょうね。

校長 なぜそこが分かれ道になるかだね。たとえば、Aの「部分の和によって全体をつくるシステム」(1+1=2)は、これをいいかえれば「可成性」(足し合わせ)が成立しているということだよね。では、それはどのように成立しているのかといえば、“構造鈍感な物性値”だから成立するって見る。

右筆 構造鈍感?

校長 ストラクチャー・インセンシティブ。密度・弾性率・熱伝導率・比熱・誘電率・透磁率などが“構造鈍感な物性値”です。

右筆 どういうことですか。

校長 そのシステムは、材料全体の平均的な特性がシステム全体に反映してしまうような物性値を示すということだね。だからそのシステムには「足し合わせ」が成立するのであって、石積みのような強度についてはほとんど成立しない。

右筆 強度はインセンシティブじゃない?

校長 うん、強度は“構造敏感な物性値”です。ストラクチャー・センシティブ。これ、建築や土木の根本になる。

右筆 はあ、はあ、なるほど。材料工学もおもしろそうですね。だって、日本の産業や工業のかなり重要なところを支えているわけですよね。

校長 そうだねえ。日本の得意技能だしね。いま、多くの材料は構成基材になっているよね。コンクリートも釣竿も合成ボードもね。みんな構成基材です。だからたいへんだ。なぜなら、こういう構成材料によるシステムは、Aの「部分の和によって全体をつくるシステム」でできているのだから、必ず限界点もあらわれる。いくら強靭な釣竿でも、大きな魚がかかれば必ず折れてしまうんだね。コンクリート建築でも壊れるときがある。

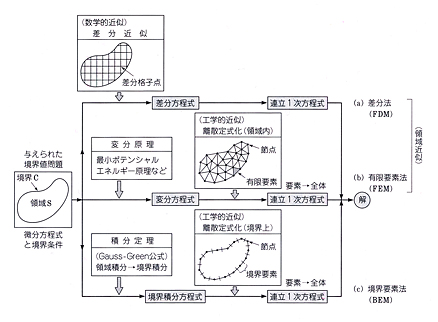

で、こういうことを材料工学の専門家たちは、ひとつには有限要素法(FEM)で、もうひとつには境界要素法(BEM)で解いていくんです。とくに境界値をめぐっての方法論の多様性がおもしろい(図3)。

図3

境界値をめぐる方法、その無限の要素からなる連続体(全体)を、

有限個の要素(部分)の集合体(和)として扱う3種の計算法。

右筆 やはり境界を見極めるところがポイントですか。

校長 そうなってるようだ。それはこのAのシステムが、せんじつめれば「刺激と応答の比例関係」で作られているからなんです。そうなると境界を見極める必要がたいへん大事になってくる。

右筆 けれど、見極めることと、そのシステムがクラッシュする危険性をもつということは別ですよね。

校長 そう、そこだね。ここにはフックの法則などで有名な「線形弾性」が機能してはいるわけだけれど、それは刺激と応答の関係があまり大きな値にならないかぎりでのことであって、そこへ地震のような大きな力が一挙に加われば、そのシステムで作られた装置はすぐガシャッといくからね。

右筆 そこで、BやCのシステムへの飛躍が必要になる。そうすると、そこには非線形なキラキラが待っている。ジャーン! つまり負のエントロピーを食べている世界!

校長 ジャーンはともかく(笑)、まあ、そうたなんだけれど、でも、そのようなシステムはもともと自然界にはいっぱいあるんだよ。

右筆 BやCのシステムというのは、だって生物の世界ですよね。

校長 生きてるものはすべてそうだろうね。生命現象はすべて非線形にできているからね。すべての生物は非線形システムです。そこではだから、「1+1≠2」のみならず、Cの「部分の中に全体があるシステム」(2=1+1?)や、Dの「部分の和が全体をこえる複合化するシステム」(1+1>2)までもが同時に機能する。それはそうなんだけれど、でも、生物だけでもない。

右筆 物質界にもありますか。

校長 いくらでもあるね。たとえば固体結晶や溶液は高分子のポリマーというものになっているよね。これは、モノマーという構成単位がいくつか鎖のように結合ないしは重合して仕上がったシステムです。だいたいはヘリックス(らせん状態)か、コイル(糸まり状態)になっている。これをコンフォメーションというんだけれど、しかし、この固体結晶や溶液のコンフォメーションの性質を、構成要素の足し算だけで予測することは不可能でしょう。このシステムはBの「部分の和だけでは全体がわからないシステム」(1+1≠2)になっているからです。

こういうふうに「1+1≠2」になっているシステムは高分子現象にはたくさん見られるんだけれど、そして、それが材料化学や材料工学にかかわっていいる研究者や技術者を興奮させてきたんだけれど、それ以外にも「1+1≠2」になっているシステムは、ほかにもいろいろあるんだね。たとえば、レーザーの協同現象などなんかがそうだ。そういうふうに、数々の物理的な協同現象でも発見されている。

右筆 清水博さんの『生命を捉えなおす』(1060夜)がレーザーの協同現象から説いて、生命の動的システムの本質に向かっていかれたという、あれですね。

校長 ヘルマン・ハーケンのシナジェティックスね。そう、あれです。バックミンスター・フラー(354夜)も「エナジーからシナジー」と言ってるよね。でも、その話はまたにしよう。これは材料工学だから。

右筆 はい。では、Cの「部分の中に全体があるシステム」というのは、どういう例ですか。

校長 とりあえずはトカゲの再生などを思い浮かべるといいだろうと、岡本さんは書いていたかな。トカゲの尻尾は切っても切っても再生するそうだけれど、それは尻尾に「全体の予想」が含まれているからだとみなせるからなんです。

右筆 なるほど。

校長 そもそも生物は、細胞分裂によって同じ細胞が複製され、それで個体という全体システムが形成できているわけだよね。ということは、各部分の細胞は分化しているとはいっても、そこには全体を作り上げるための設計図が含まれているということになる。これがそもそもの遺伝システムというものですね。また、それに応じた生理システムというものだ。

それでトカゲの尻尾はどうなっているかというと、全体システムは部分の要素によってできてはいるんだけれど、そのうちの或る部分要素は全体システムの唯一の構成要素ではないようになっている。そういうふうに見られるよね。つまり、これは「ある部分の中には全体がある」ということでしょう。

右筆 生体には、部分の足し算や引き算を補ってあまりある機能がいくつもはたらいているわけですからね。相転移だっておこっている。われわれの体がある程度の傷を負っても治るのも、そのせいですよね。生物はいわばBからCに向かったシステムだったわけでしょう。

校長 たしかに生物こそ、Bの境界を果敢にまたいだシステムなんだけれど、でも、それだけじゃ材料工学には役には立たない。もちろん、生物のしくみやはたらきに学ぶバイオミメティックな研究は大いに必要だけれど、だって生物をそのままシステムに組み込むわけにはいかないからね。

右筆 ああ、そうか。生物は人工システムにはなれないか。

校長 けれども、ちょっと工夫をすれば物理的にも工学的にも作れるようになる。その代表的な例がホログラム(ホログラフィ)というものです。

右筆 はあ、なるほどホログラムですか。はい、はい、それでピンときました。レーザーとも関係する。最近のクレジットカードについてますね。銀色の背景に文字や図像が立体的に見えるものがある。デニス・ガボールの天才的な発明でしたね。

校長 ホログラムの詳しい原理は省くけれど、あれは注目したい物体にコヒーレントなレーザーを何度もあて、それを物体の各部分をホログラムに転写するわけですね。そのとき、どんな1点に関する情報もホログラムのどの部分にも分散して入れておいてしまうというしくみになっている。

右筆 まさに部分が全体を帯びている。

校長 それをどうやって工学的に作っていくか。岡本さんの研究や仕事はそこをやるわけだ。

右筆 編集工学っぽいですよ。

校長 うん、ITにもなるだろうね。

右筆 理想的なソフトウェアって、ホロニックであるべきですよ。それをノイマン型のコンピュータでもつくるべきなんです。

校長 それを君たちこそやるといい。

右筆 そろそろ出番かなと思ってます。

校長 もう幕は開いているけどね。ところでね、最後にちょっと付け加えたいのは、岡本さんはこのような「部分の中に全体があるシステム」として華厳経の蓮華蔵世界をあげているんですね。これはかつて物理学者のジェフリー・チューやフリッチョフ・カプラも指摘したことで、まことに妥当な見方だった。華厳経は「一即一切・一切即一」「一即多・多即一」を表示する世界観になっているわけだからね。これはまさにホログラフィックであり、またホロニックですよ。

右筆 校長は『空海の夢』(春秋社)の最終章にそのことをけっこう詳しく書いておられますよね。

校長 しかも岡本さんは、こうした科学書にはめずらしく、さらに法蔵の『華厳五教章』を引いて、「此の中に二あり。一には異体、二には同体なり」や「異体について二門あり。一には相即、二には相入なり」を、これこそホロニック・システムだとよろこんでおられる。これは嬉しいかぎりだねえ。

右筆 そういえば、脳がホログラフィックだという仮説もありますね。カール・プリブラムとか。

校長 プリブラムもいずれは千夜千冊しなくちゃね。あのね、急に思い出したけど、それとちょっと似たことを考えた人が日本にもいたんだね。梅沢博臣という量子力学出身の人で、「量子脳力学」というものを仮説した。あえていうなら「意識の量子力学」みたいなものだけれど、ぼくは以前、ちょっと齧ってみて気になりました。治部真理と保江邦夫という人の『1リットルの宇宙論』(海鳴社)という本があるんだけど、それを読むと入口がわかります。

右筆 ほらほら、始まった(笑)。

校長 えっ、何が?

右筆 いえ、幕は開いているということです。