父の先見

裳華房 1996

この著者とぼくとは、少年期にまったく同じどぎまぎする体験をしたようだ。セミの地虫(幼虫)をたくさんとってきて、蚊帳の中で一晩中セミの羽化をずうっと眺めていたという体験だ。

この体験は忘れられない。茶色い地虫の背中が割れ、小さく透明で柔らかながみるみる伸びたかとおもうまもなく、そのが未明の曙光に照らされてキラキラと七色に輝くのである。それがたちまちおこっていく。この世で最も美しいひとときに思えた。鳥取生まれの著者もまったく同様に、蚊帳の中のセミの羽化に固唾をのんでいたらしい。「その美しさはたとえようがない」と書いている。

ところが、この同じような少年観察をした著者とぼくとのあいだでは、ほんの一瞬のことではあるが、決定的な差がおこっていた。著者は感動のあまり一匹の幼いセミのに思わずさわってみたらしい。そして、その指が触れたセミの片方のだけが伸びなかったというのだ。それだけではなく、この指を触れたセミはくるくる回るようにしか動けず、は茶褐色となり、2日後に死んでしまったという。

こうして、著者の石原勝敏は島根大学から東大大学院をへて発生学者となり、ぼくは早稲田を途中で放棄して父親の借金返済に向かい、一介のエディターとなった。教訓。ふやふやとした生き物がいたら、それが好きな子であれ綺麗な先生であれ、ちょっとはさわってみるということである。これで、あとの人生が変わってくる。

植物や動物には相称性と非相称性がある。植物の大半は線対称、タンポポの種にも放射相称の冠毛がついている。原生動物の多くは点対称の回転体、ヒドラやイソギンチャクは上下の方向性だけをもった線対称、哺乳動物のほとんどは面対称である。

非相称性もある。アサガオ・ヒルガオ・インゲン・サツマイモの茎は右巻きで、フジ・スイカズラ・カナムグラは左巻きだ。巻貝も一方向の巻きになっている。「左ヒラメで右カレイ」といわれるように、あるいは「ムニエル・ヒラメに、煮つけのカレイ」(あっ、ちがうか)というように、御存知カレイ類たちは非対称の体型なのである。

全体の体型が対称的であっても、部分的に非相称をつくっている器官もある。鳥のメスの卵巣や輸卵管は左側にしか発達しないし、アヒルの鳴管はオスでは左側だけが大きくなるし、たいていの動物の内臓は左右相称ではない。われわれの多くは心臓を左にセットしているし、肺もだいたい右のほうが大きい。

これらの相称性と非相称性がいつ発現されるかというと、発生初期からのこともあれば、分化の途中の出来事もあって、まちまちである。けれどもそのような「形のルール」がそもそもどこに起源しているかといえば、やはり受精卵か遺伝子で決まっていたとしか考えられない。この受精卵時にすでに発揮されるなんらかの「形のルール」のことを、「極性」(ときに軸性)という。

しかし、その極性がさらにもともとはどのように決まったのかというと、まだわかっていないことが多い。

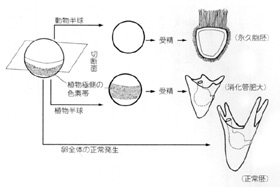

受精卵には、その生理活性において卵の一方から他方に向かう不均一な分布(勾配)がある。一方を細胞質の多い核が近寄るので動物極といい、他方を発生のための栄養となる卵黄が多いので植物極という。この2つの極を結ぶ軸線上に発生していると仮定されているのが「極性」(polarity)である。

極性にはいちじるしい特色がある。まさに本書の著者が幼いセミの片方のにさわったことに関係してくるのだが、分極のおわった受精卵を左右に分離して2つにすると、それぞれが失った部分を補って二個体のカラダの全体をつくり、完全無欠のカラダになっていくのだ。それなのに、動物極と植物極を分断するように上下に分離すると(人為的に切断すると)、正常な個体はつくれない。こういうことが数々の実験で知られてきて、極性の役割が注目されるようになった。

かくて極性がカラダのデザインの決定的な設計図に深く関与しているらしいことが見えてきた。それも左右とか前後とか、表か裏かとかの、つまりは「背に腹はかえられるか」どうかの瀬戸際を決めているらしい。では、どの程度の決め手になっているのか、そのかかわりぐあいがむずかしくも、おもしろい。

われわれを含めて動物のカラダは細胞分裂によって細胞の数をふやして成長し、それを維持している。すべては細胞の量の調整と維持にある。

ところが、受精卵のばあいは次々に桑実胚を分裂させて細胞の数を多くしていっても、いっこうに成長せずに、むしろ細胞はいずれも小さくなっていく。しかも動いていく。これは細胞が自分の役割を発揮するために何かの目印か何かのレールに従って、自分がどの器官をつくるかを決めるために移動しなければならないからである。この目印やレールがわかれば極性の中身もわかるはずなのだが、残念ながら細胞には目印もレールも見当たらない。極性がはたらいていることだけははっきりしている。そこで、いろいろの仮説がたてられた。

たとえば、①オーガナイザー(誘導体・形成体)というものがあって、それが仮に外胚葉となるべき部位に接触すると、そのときオーガナイザーと外胚葉の協同作用による器官の発生がおこるのではないか。②形態生成を促すモルフォゲン(形を誘導する因子)とでもいうべき化学物質がひそんでいて、それが位置情報を与える作用を司っているのではないか(これについてはレチノイン酸が有力な候補となった)。あるいは、③胚葉には極性に関する位置価をもった胚葉等高線のようなものが隠れていて、それが胚の形成のときにむずむずと発現してくるのではないか。こういった仮説である。

それぞれ一長一短があって、まだ正確な全貌はわかっていないのだが、どんな仮説をとるにせよ、極性がなんらかのかっこうで生物における「背に腹はかえられない事情」をむずむずと決めているのはたしかなことらしい。著者の指はその「むずむず」に触れたのである。

多くの動物のカラダには基本的に三つの極性があると考えられている。アタマとシッポの方向を決める頭尾極性(ぼくなら「徹頭徹尾性」とよびたい)、背に腹を代えられるかどうかを決めている背腹極性(いいかえれば表裏性)、それに、カラダの左右対称性をつくっている左右極性である。

これらの極性にはZPAとよばれる極性化活性域があって、どうやらビタミンAを含むレチノイン酸が機能して位置情報をマネージしているらしい。この位置情報をもった極性は、受精卵のときにおいても完成したカラダになってからも、生きている。トカゲのシッポの再生はそれを雄弁に物語る。

しかし、「生きている」といってもいつも極性がはたらいているとはかぎらない。大半の極性は特定の時期だけに発現される。ということは、極性がモノをいう時間判断か状況判断かを決めている時計がどこかにあるということなのである。この時計が動いているときに何かの異常がおこると極性が狂い、奇形になったり生命を危うくしたりする。著者の指が幼いセミにさわったのは、セミがまだ極性をつかって薄いを伸ばそうとしている時機だったのである。ひょっとしたらもう一分あとであれば極性が死に、セミはどこを指でさわられても元気に飛んだかもしれないのだ。

それにしても「発現」(expression)とはずいぶんデリケートなものである。それが生物のカラダのアイデンティティを決定するというのに、それが決定されるのはたいそうきわどい関係によっていた。

細胞にはすべて同じ遺伝子が入っている。どの細胞もその遺伝子成分にはまったく変わりがない。それなのに、どれかの細胞の集まりが「背」になって、べつの細胞の集まりが「腹」になり、またべつの細胞どうしが神経系になり、肝臓になっていく。なぜなのか。どうやら極性は、どの細胞たちがどの位置に落ち着いたかを知ったうえで、細胞内の遺伝子それぞれにお前たちはいつ「発現」すればよいかの指示を与えているらしいのだ。その指示をもらわなかった遺伝子はそのままじっとしていることになる。

本書の後半は、この極性と遺伝子の絶妙な関係を追う。ノッチ、デルタ、トルソ、トルソライク、ビコイド、スワロー、ナノス、オスカーなどといった、まるで宝塚の雪組・星組・花組を交ぜたような極性誘発遺伝子の名前も次々にあがってくる。

ぼくは本書を読んで、従来の確信に自信を深めたものだった。それは、心身ともにアイデンティティなんて位置と極性によってどうとでも変わるものだということである。アイデンティティとはまさに自己同一性ということだが、その自己は自己のために同一性をもつとはかぎらず、自己の極性が他の何かとの関係をとりこむ同一性、すなわち自他同一性だってありうるということだ。いや、まあそこまで哲学しなくとも、ごく日常的な汗や耳のことだって、そうなのである。

たとえば、ぼくはまったく汗をかかない体質だったけれど、45歳をすぎてからは首の後ろにすぐ汗をかくようになった。それも激辛カレーなどを食べてみると、最初に左の首筋にどっと汗が吹き出て、それから右に移っていく。その時間差はわずかだが、しかし決定的なのだ。ほかにも似たようなことがいろいろおこっている。右向きに寝ていたのが左向きのほうが安定するようになったとか、受話器は左の耳にあてるものと思いこんでいたのに、あるとき代えてみたら、なんだ、右の耳のほうがよく聞き分けがきいたとか、というように。

表題の「背に腹はかえられるか」でいえば、ぼくは厄年に胆囊を摘出する手術を受けたのだが、その当時の手術ではお腹を両乳の下からまっすぐ(臍だけは避けて)、臍下6センチまで切ってしまった。まさに腹切りだった。これで腹筋はバラバラになり、おまけに手術が下手だったのか、みごとにケロイドの線条が残った。以来、腹筋にもうひとつ力が入らない。まあ、それも仕方がないかと思っていたのだが、ふと気がつくと腹で力を入れるところをつねに背中が肩代わりしているらしい。おかげですぐに背筋がはり、肩がこる。こういうことはしょっちゅうなのである。

ついでながら、もうひとつ言っておきたい。「ほらほらアイデンティティなんて、幼い頃に誰にどこを突かれたかで何とでも変わるものだよ」ということを――。