グレート・スモーカー

祥伝社新書 2006

手にもった焦茶色の葉巻であった。――森茉莉

革命は喫煙である。――チェ・ゲバラ

外はしんしん、山はがいがい、

煙草ぷかぷか、ぼくはうとうと――小津安二郎

無駄に見えるものをどれくらい許容できるかが、

文化というものでしょう。――池波正太郎

ぼくの喫煙状態はとっくに限界をこえている。暴走というならそれはもう早くに終わっていて、いまはなんだか人迷惑なものに向かって自由落下だか、自然浮遊だかしているだけのような気がする。

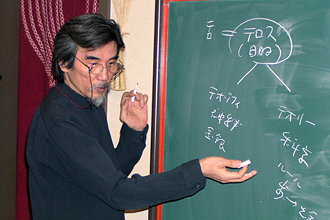

理由はわかっている。口唇症であり、ビョーキであり、中毒であり、そして社会抵抗なのだ。実は本数をちゃんと数えたことがないのだが、毎日、3箱から5箱を吸う。ときに7箱か。執筆やスタッフ・ミーティングのときはむろん、仕事場ではどんな来客を前にしても吸うし、編集工学研究所や連志連衆會が人前での場を主宰しているときは、みなさんに話をしながらも吸う。

3日前も世田谷で「椿座」という催しがあって、福原義春さんと対話型の話を3時間半ほど交わしていたのだが、福原さんが喋っておられるときを狙って、やおら3本を口にした。しかし煙草1本は1分ではすまないから、ふと福原さんの話にポーズがあくと、ぼくは煙草をくゆらせながら話すということになる。以前、福原さんに「煙草、いいですか」と言ったことがあるのだが、「だって、何を諌めても言うこときかないでしょ、ハハハ」と笑われただけだった。ぼくも3時間半に3本で抑えられたのは、それでもイイ線ではないかと思ったりする。

しかし、いつもの煙草の量は3時間半なら20本をこえる。異様なほどなのだ。さらに問題なのは場を弁えないということだ。これはもはや公害とか私害という段階ではない。はた迷惑もスモーキングマナーもとっくに通りすぎて、ビョーキ、暴煙、狂煙、煤煙、バイキン、恥知らず、破壊者、かわいそうな人、異常者というレベルになっている。

そこまでくるとひょっとして価値観が逆転して、数寄者とか達観者とか煙草仙人とかと言われてもよさそうな気がちょっとだけするのだけれど、煙草に関してはゼッタイにそういう虫のいいことはおこらない。ますます迷惑がられているだけだ。

つまりは、あらゆる非難がぶつけられても仕方がないほどなのだ。おかげで、もはや誰も禁煙を勧める人はいなくなった。まあ、ハッキリいって見捨てられたのだ。もちろん「せめて節煙したらどうですか」とは言われるが、いまは「キャスター」3ミリ規格にした程度のことで、だからといってそれで本数が減ったわけではない。

ここまでくると、どういう気分になるかというと、ひとつは連帯を求めること、ひとつは孤立を辞さないこと、ひとつは肺癌になること、この3つしか道は残されていないのである。

これはいいかえれば、「共犯を求めるのか、一人で嫌われていろ、勝手に死ね」ということになるのだが、まあ、どれもアリだろう。アリというより、この境涯まで達すると、そういう選択にすらこだわらなくなるのだ。さらには、喫煙を何かの症状のように規定されていることに、弁解することすら厭きているので、もはや自分が煙草を吸っている光景さえ自覚しない境地になってきたのだった。ところが、そこへ本書があらわれたのである。

本書には天下の喫煙者が勢揃いしている。どういうグレート・スモーカーが勢揃いしているかはあとで言うけれど、ともかくたいへんありがたい本なのだ。ただし、ぼくとしてはもはや仙人の境地に近いのだから、このような強力な援軍があらわれたからといって、気を緩ませてふと微笑をおくるようなことでいいのか、もっと苦虫をつぶした顔をわざとしていたり、淡々としているべきかどうか、そこに迷うのだ。

この本を送ってくれたのは土佐尚子さんである。実は一昨日、届いた。それで仕事のあいまに、2、3度に分けて20分くらいで読んだ。読んでみたら、やはり断乎として微笑をおくらなくちゃという気になってしまったのだ。いやいや、そうじゃない。いけない、いけないと思いながら、あろうことに、勇気が湧いてきてしまったのだ。どうもまだ仙人ではないらしい。それで無理にでも今夜とりあげる気になった。

その前になぜ土佐さんがこのプレゼントをしてくれたかを、言っておく。自分ではほとんど喫煙しない土佐さんは、絶対禁煙空間であるはずの京大の研究室でも、ぼくには喫煙を許してくれているのである(ぼくは1カ月に1度、京大に共同研究しに行っている)。用意の灰皿も、ぼくが好きだというので、イノダ珈琲自家製のアーリーモダンな灰皿を入手してくれた。

のみならず土佐研究室の研究員は日本人はもとより、アメリカ人・フランス人・中国人・スリランカ人の研究者たちも、たんに諦めているだけかもしけないけれど(あるいはそれを言うと首を切られるからかもしれないが)、何も文句を言わない。ぼくは以前から、よしよし、京大の秘密はこうじゃなくちゃと思っていたのだ。

というわけで(何が「というわけで」かわからないが)、本書は勇気がふつふつ湧いてくる本なのだ。堪(こら)えようとしてもぐぐっとニコチン反応が湧いてくる。

いや、葉巻で有名なチェ・ゲバラ(202夜)が「革命とは喫煙だ」と言っていること(実はパイプ派だった)、白秋(1048夜)がなんとも一日10箱以上の超チェーンスモーカーであったこと、一葉(638夜)が女の描写は煙草の扱いで決めると言っていたことなどは、よくよくわかっていた。露伴(983夜)が「体に悪いので煙草をやめました」などという連中を頭ごなしに叱っていたことも、知っていた。

が、このような先人の武勇談でいくら煙草文化を武装していても、喫煙派の優位はすっかり保たれないほどの、ひどい社会になってしまったので(それもあっというまに)、そういう武装を自慢するのも遠慮していたのだ。いや、空しかったのだ。

でも、本書は久々にそのような佳き日々をやっぱり慕うべきであることを、取り戻させてくれた。

たとえば、漱石(583夜)が紙巻き煙草派で、鴎外(758夜)が葉巻派であったことは、それだけでも文学論が書けそうであろう。漱石は酒はやらないが、そのかわり一日二箱の煙草をやった。その銘柄は『吾輩は猫である』の苦沙弥先生が寄木細工の煙草入れから「朝日」を取り出してすぱすぱ吸う場面がある通りの、「朝日」党だった。明治37年に「敷島」「大和」「山桜」とともに売り出されたベストセラーのひとつだ。

漱石が煙草を吸いつづけたのは、煙草を吸わないことを自慢にする連中が嫌いだったからだ。だから漱石門下はみんな吸った。内田百聞も森田草平も鈴木三重吉も。とくに寺田寅彦(660夜)は『喫煙四十年』という随筆があるほどで、漱石同様の「朝日」を死ぬ直前まで口にした。

お披露目直前の様子(栃木県那須高原)

『煙草と悪魔』の芥川龍之介(931夜)が、煙草をほとんど賞味するかのように偏愛していたことは有名だ。紙巻きも葉巻も巻煙草もいろいろ試してはたのしんでいた。国産では「ゴールデンバット」「エアーシップ」「敷島」だった。

その芥川の夭折を惜しんで芥川賞を創設した菊池寛も、やっぱり格別の愛煙家で、「キャメル」を一日5箱吸った。ぼくと同じくらいだろうか。ただ菊池は将棋のときにも食事のときにも煙草を離さないので、盤上や食卓に灰が舞うだけではなく、自分の着物や洋服にしょっちゅう穴をあけていた。その菊池を登場人物にして『蕭々館日録』を書いた久世光彦は、両切りの「ピース」を欠かさない人だったから、これはぼくよりかなりの本格派だった。

世にピース派は少なくない。ピース派には人に何かを譲らない頑固なダンディズムというものもある。林忠彦(421夜)の写真を見ていると、坂口安吾(873夜)の部屋には自慢げにピー缶が散らばっていたし、丸谷才一(9夜)は信州で原稿執筆しながら一日95本のピースを吸ったというギネス並み猛記録をもっている。そんな話が広まっているのは、量もさることながら、それが両切りピースであるからなのである。両切りピース派は喫煙界の帝王なのである。これがメンソールを100本吸ったというのでは、それは「萌え」だか「オッパッピー」なのだ。

ピースは旨いから好かれているのだが、そのピースより「チェリー」のほうが格段と旨いと判定したのが池波正太郎(699夜)だった。あの味にうるさい池波が言うのだからと、それでチェリーを試した者も少なくないと聞く。

実はぼくの最初の喫煙はチェリーだった(次がスリーA、そしてハイライト)。父がそのころたのしんでいたので、家にあったのがチェリーだったというだけの理由だが、このときは思い切って吸いこんだせいか、一気にクラクラとした。そのせいもあって、実はチェリーは食わず嫌いのままになっている。過日亡くなった市川崑カントクはチェリーご愛用だった。

と、まあ、気楽に書いてきたが、こういう煙草文人たちを追憶しているとなんとも紫な気分になるようだ。しめ、しめ。けれども、さて、この気分をうまく表現してるコピーがどのくらいあるのかというと、やや心もとないのである。相当なパイプ派だった開高健(280夜)が、「哲人の夜の虚具」とコピーしたり、「書斎のダンヒル、戦場のジッポ」とミメロギアしていたくらいしか、いまは思い浮かばない。

切手と煙草なんて何のつながりもないだろうに、煙草を喫っている人物、ないしは煙草やパイプや葉巻を片手にしている人物が、切手のなかにけっこういたのには驚いた。これも本書を見て嬉しくなったことだ。

アメリカの切手では、マーク・トゥエイン(611夜)、フランクリン・ルーズベルト、マレーネ・ディートリッヒ(463夜)、ベーブ・ルース、マリリン・モンロー(19夜)、ジェームズ・ディーン、プレスリー、サミー・デイヴィスJrとくる。みんな煙草のからんだ絵柄や写真になっている。

さらには、パイプをもつウィリアム・フォークナー(940夜)、咥え煙草のチャーリー・チャップリン、そしてマドンナ。この3人は、格別にいい。フォークナー、チャップリン、マドンナの共通性を当てなさいというクイズにしたいくらいだ。いやいや、アインシュタイン(570夜)の切手だって咥え煙草の写真が使われている。よしよし、いいぞ。アメリカはこうじゃなくては、いけません。

上段右よりアインシュタイン、マドンナ、チャップリン。

下段右よりマーク・トウェイン、フォークナー、フロイト。

しかし、そのアメリカよりももっと激烈な切手は、魯迅(716夜)とフロイト(895夜)とホー・チ・ミンの切手だろう。毛沢東(188夜)にも煙草を手にしているものがある。カストロなんてほとんどの切手が、葉巻「コイーバ」を咥えたり手にしているものばかりなのだ。カストロは15歳からの筋金入りの葉巻党だった。ともかくも、これらの切手はそれだけで、そこからブスブスと狼煙か火煙が上がりそうなのだ。やはり革命と煙草は共犯関係なのである。

ところが、ところがだ。日本の切手ときたら、お粗末にも平賀源内と石原裕次郎だけなのである。いや、まだいるかもしれないが、本書には出てこない。

これはあまりにも肩身が狭い。これは、いけない。とんでもない。郵政公社は、煙管をもつ樋口一葉と葉巻の吉田茂(327夜)と咥え煙草の市川崑を、さっそく切手にしなさい。いやその前に、まずは紫煙をゆるがす本居宣長(992夜)を切手にしなさい。これをしないようなら、小泉以下の郵政民営派は没落の道をたどるしかないだろう。

それにしても煙草のことだけではないが、最近は、なぜにこうも急に、何かを広域禁止しようとするのだろうか。ぼくがビョーキであるのはもとより承知だが、それ以上の広域急性麻痺にかかっているとしか思えない。それだけではなく、最近の日本人たちはなぜ自分で決断しないくせに、何かを嫌うための付和雷同をしてしまうのか。なぜ、何もできなくすることのほうに、加担してしまうのか。一度、このあたりのことをめぐる本をさがして、とりあげたい。