父の先見

弘文堂アテネ文庫 1948

昔話や民話はどこか理不尽にできている。狼がおばあさんになりすまし、竹の中から小さな女の子が生まれ、猫が長靴をはき、森の中に迷うとお菓子の家がある。「どうして? どうして?」と訊いたところで、親たちは「だって悪い子になっちゃダメでしょ」という程度の説明しかしてくれない。おかげで子供たちは「ふーん、変なの」としか思わない。

ぼくは日本の昔話に夢中になる少年ではなかった。タヌキがおばあさんを殺して羹にするのも(かちかち山)、糊をなめたスズメが舌を切られるのも(舌切り雀)、茶釜に化けたタヌキが火にかけられるのも(文福茶釜)、なんだか気持ち悪かったし、因幡の白ウサギがワニをだますのや、浦島太郎が乙姫の囚われの身になるのは納得できなかった。それでも桃太郎と金太郎と一寸法師はいっぱしの冒険ものだったので、ちょっとはたのしかったかもしれない。

多くの昔話では、「昔、あるところに、おじいさんとおばあさんがいました」とか、「あるときおばあさんが川で洗濯していると、大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました」というふうに、ごく一般的な「とき・ところ」と顔も人格もわからない「じいさん・ばあさん」が設定されているだけで、そのほかの背景の事情や登場人物の出自や性格などはいっさい説明しない。

なぜ何丁目何番地ではなく、「昔、あるところ」でなのか。なぜおじいさんとおばあさんであって、どこの誰兵衛ではないのか。そこは問わないようになっている。そういうふうに始まるのは日本の昔話だけではない。〝Once upon a time〟は世界共通だ。「とき・ところ」は特定の日時や場所のことではなく、「物語が発生するトポス」そのものなのだ。けれども「じいさん・ばあさん」が最初に出てくる話はやっぱり日本に多い。これは本来は「翁と 嫗 」というもので、そもそもの昔話の成立期でも特定の人物ではないのだが、子供にとってはどうして「じじ・ばば」かがわからない。

もっと子供にとって変なのは、かぐや姫でも一寸法師でも桃太郎でも瓜子姫でも、そのおじいさん・おばあさんがすぐに子宝を授かるということだ。子供をほしがるのは親だろうに、そうなっていない。おじいさん・おばあさんなら「子」ではなくて「孫」であるはずだ。

たとえば一寸法師では、難波の里の翁と嫗とが住吉明神に願をかけていると、指のように小さな子が嫗に授けられたとなっていて、まるで祖父母世代から隔世遺伝するかのように未来を予感させる子が登場する。この理由は大人が読んでいてもわからない。

なるほど、神様に願をかけたから子を授かったのかと得心してもいいのだが、両親ではなくてじいさんとばあさんが子を授かるのは、変である。出産能力がないはずのおばあさんに、何かの象徴作用を託したいからなのか、よくわからない。ちゃんと両親や継母がいるシンデレラや白雪姫の話とくらべると、リクツが合わない。

もちろん日本の昔話は各地の伝承がちょっとずつ異なっていて、たとえば桃太郎の場合なら、両親が花見に行って弁当を食べようとすると桃が足元にころころ転がってきて、それを綿にくるんで持ち帰って寝床においておいたら子供が生まれたという話が、岩手や秋田などの東北地方には伝わっているので、ときには両親が登場することもあったのである。

ということは、原型が「翁・嫗」であったとしても、実際の伝わり方にはいろいろなヴァージョンがあったのだろう。おそらく原型のほうが両親で、そのうち「翁・嫗」の母型のほうに深化したとも考えられる。

けれどもやっぱり変なのは、竹や桃や瓜の中から赤ん坊がオギャーとあらわれてくることだろう。これはどうみてもホラーだ。人類学や民俗学ではこれを「異常出生譚」というのだが、考えてみると、この唐突は「異類」の出生のようにも見える。

絵本などの絵では竹や桃の中の赤ちゃんが光輝くように描いてあるので、授かった子は当然ながら人間の子供だろう、玉のような幼な子だろうとハナっから決めてかかっているのだが、それがカエルのような子やヒルコのような子でないという保証はない。さらに変なのは、幼な子が異類であるのはごく最初のうちだけで、その子がホラー映画のエイリアンのようにずっと奇怪なままに成長することは、鉢かづき姫などを除いて、めったにないということだ。たいていは成長するにしたがって見ちがえるほどの立派な大人になる(鉢かづき姫も鉢が取れると美しい)。

まだある。この異常出生した者にかぎって金銀財宝にめぐりあったり、長者になったり、お姫様に抜擢されて、社会的に大成功するということだ。つまりは立派な大人になってフツーではできないことをやってのける。フィナーレではついに“英雄”になってしまうのだ。

これをエリアーデ流に、「反対の一致」とみなすこともできる。異様なものが長じるにしたがって輝かしいものに変じるというのは、マイナスとプラスの反作用なのである。また、小松和彦と栗本慎一郎の『経済の誕生』(工作舎)が紹介したことだが、このような逆転を「富の秘密の解読」のアンダーシナリオだというふうにも読めないこともない。異質なものの受容こそが富の起源になるという顚末であるからだ。

しかしながら、竹や桃などの変なところから生まれてくるという話は、世界中の昔話や民話や童話にもしょっちゅう出てくることで、木の股から子が生まれたり、パイナップルの中から子が出てきたり、堅い石に子が孕まれることはよくある話なのである。宋の『嶺外代答』など読んでいると、風が子を孕む話がたくさん出てくる。

いずれも奇怪な話ではあるけれど、出産のしくみを知らなかった時代の、また異常出産などの理由がさらにわからなかった時代のお話とそのヴァージョンとしてみれば、この異常誕生譚の背景はそれなりに納得できるものもある。けれども、そんな程度の解釈で何かが説明できるのか。

もっと変なのは、かぐや姫や一寸法師や桃太郎がまさにそうであるのだが、これら生まれ出しものたちは、なぜか特別に極小児であるということだ。マイクロチャイルドなのだ。いったいぜんたいどうして、あんなに小さすぎる子が生まれるのか。

日本ではかぐや姫や一寸法師や桃太郎だけでなく、スクナヒコナ、細男、座敷童子、小泉小太郎、泉小次郎、スネコタンパコ、うんとく、ヒョウトク、五分次郎などの、小さいことを誇っているような神々や主人公たちが、ずらりと各地で活躍してきたのだった。ワタツミにも「海童」という字をあてたりもする。

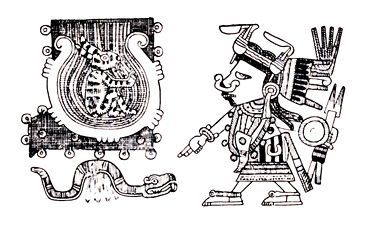

スクナヒコナの場合は、虫の皮を着ているほどのマイクロチャイルドで、芋の鞘でつくったアメノカガミノ舟(天羅摩船・白劔船)に乗って、波頭からこの世にあらわれたことになっている。波しぶきよりも小さい神なのだ。ところが出雲神話では、このスクナヒコナがオオクニヌシ(オオナムチ)と協力して「国」を作ってしまう(国造り神話)。作りおわると、常世に戻っていく。とすると、スクナヒコナの両親だか祖父母だかは常世にいることになる。

タニシ・カタツムリ・小さなヘビ・カニ・カエルなどの、小動物の姿をとって出生してくる極小児たちもいる。こういうマイクロチャイルドも、タニシ長者やカエル女房などの昔話がそうなっているのだが、たいていは成長して長者になったり、すばらしい女房になったりする。岩手に伝わる小ヘビ伝承では、小ヘビは鉢や盥や杯で養われ、いつのまにか成長する。各地のヌカヒメ(努賀比売)伝説はこのヴァージョンだ。

マイクロチャイルドのなかには、母親から直接に生まれた極小児もいる。それがスネコタンパコで、母親といってもお母さんの臑がふくれて、そこから小指ほどの子が出てきたというのだ。けっこう不気味だ。これは松浦理英子の親指Pを知っている者でもギョッとする。

小泉小太郎というのは、どこかの首相の息子のことではなくて(笑)、信州や越後に伝わる昔話の主人公のことをいう。古寺に住む僧のところへ美しい女が通ってくるのだが、いつもすうっと帰っていくので、あるとき女の着物の裾に糸を括りつけておいたところ、その糸が戸板の節穴から外に向かっている。訝ってあとを辿ってみると、川上の岩窟にオロチがのたうっている。僧は恐ろしくて逃げ帰ってくるのだが、やがてオロチから小さな子が生まれ、川に流された。これを老婆が救って育てたところ、小さいくせに大飯を食う。やがて成長して体の一部に鱗をもつ小泉小太郎あるいは白竜太郎となって、その水域一帯を支配した。そんな話になっている。

いったい、これらの話にはどこか共通点があるのだろうか。その奥が覗いてみたくなるけれど、なかなかそこにアブダクション(推感編集)がはたらかない。ここまで読んできた諸君はどうだろうか。これらには実は極小児の出生とともに「水」が関与していたのである。

昭和八年、柳田国男は『桃太郎の誕生』(角川ソフィア文庫)を書いて、日本の昔話や民話にしばしば小さな子が異常出生することに着目し、これを「小サ子」と名付けた。また『山島民譚集』(東洋文庫)において、水辺に出没する水怪、たとえば河童などがどのように語られてきたかを調べ、水辺と「小サ子」には少なからぬ類縁関係があるのではないかと書いた。

これに石田英一郎が触発された。柳田の着目を発展させ、そうした「小サ子」の陰に「その母とも思われる女性の姿」が見え隠れしていることに気がついた。のみならず、そこには「母親が異常出生によって生んだ男児と交わって、種族あるいは人間の祖先となる始祖伝説」のようなものが控えているのではないかという、大胆な推理を披露した。その母子相関の結末が、なんらかの理由で幼児を「小サ子」という極小化した異類の物語にしていったのではないか。大筋、そう考えたのだ。

これが石田による「桃太郎の母」の推理だった。いいかえれば、石田が推理した「桃太郎の母」は「桃太郎のお母さん」という意味ではなかったのだ。「小サ子」の物語を生んだ「物語の母」の追求だったのである。

続いて石田が調べてみると、その母は日本にのみ君臨していたのではないことが見えてきた。アジア各地に、ユーラシア全域に広がっていた母と子の物語がどこかで日本化したものだった。ゴータマ・ブッダだって、母マーヤーの脇から出生し、マーヤーはシッダールタを産んで7日後に亡くなった。アジアにはこのような伝承がかなり広まっている。

わかりやすくいえば、太古のグレートマザーがつくりだした世界物語に登場していた原母と、その係累に出生した霊威溢れる子孫との物語が、しだいに原初の聖なる性格を変質させ、その聖性をしだいに脱落させていったのが、桃太郎や一寸法師という昔話だったのである。

昔話から主人公の母が消えたのではない。物語という母型が消えていったのだ。忘れられてしまったのだ。いまならツヴェタン・トドロフやジョセフ・キャンベルらのナラトロジー研究によって、多くの口承文芸がいくつかの母型や類型をもっていることがあきらかになっているので、以上のようなことに疑問をもつ者は少なくなったけれど、石田はほぼ独力でこのような推理に至った。

石田はどうしてこのような推理に夢中になったのだろうか。「小サ子」の物語には「水」がかかわっていることに関心をもったからだった。

そのうち千夜千冊しようと思っていた『月と不死』(東洋文庫・平凡社)という本がある。ニコライ・ネフスキーの著書で、若き石田英一郎が大きな影響をうけた。

今夜は略歴の解説を省くけれど、石田は京都帝大の経済学部に入った社会派の学徒であった。ロシア革命の事情も知りたかったので、大正13年からネフスキーのロシア語講座に欠かさず出席したところ、やがてネフスキーから「ツルゲーネフなんて古いもんだが、ゴーゴリはいまだに新しい」といった話から、「日本には柳田国男や折口信夫といった凄い人がいるじゃないか」といった話までを、 流暢な日本語で聞かされた。びっくりした。

とくにジェームズ・フレイザーの『金枝篇』を教えられ、少しだけだが読んでみて驚いた。いつか自分もこういう学問に取り組んでみたいと思ったのだ。

しかし卒業後は、石田はかなり過激なマルクス主義運動に傾倒し(学生時代からのマルキストであった)、自分の社会活動もその実践にあると確信する日々を送っていた。共産党の大検挙の時代になるとしばし投獄もされるのだが、そのうちマルクス主義の限界にもふれることになって、資本制出現以前の社会の重要性に気づくようになっていった。そしてしだいに、世界文化史の解読をこそするべきだと思うようになった。こうして石田は、ネフスキーが薦めたフレイザーの『金枝篇』や柳田を耽読し、世界読書による文化の解明に向かったのである。

昭和12年、34歳になっていた石田は意を決して、ウィーン大学の民族学科に入学する。世界中の馬の文化を調べることにした。馬ならば世界を文化回航できると思ったようだ。けれども二年後、ヒトラーの軍隊がオーストリアに侵入したため、石田も各地を遍歴しながらボルドー経由で帰国せざるをえなくなった(馬の研究はのちに『天馬の道』に結実する)。

日本に戻った石田は帝国学士院の民族調査委員会の嘱託になると、南樺太や華北や内蒙古の実地調査に従事して、なんとか世界文化史の一端を目に焼き付けようとした。とくに張家口の蒙古善隣協会に付設された西北科学研究所に入ったときは、その所長であった今西錦司に刺激をうけ、その若き所員の梅棹忠夫や中尾佐助たちとの談論風発をたのしんだ。

敗戦後、石田は自分の生涯を民族学に捧げることにする。そこで、日本の民族学と民俗学関係の雑誌や刊行物にとことん目を通すことにした。そのとき、かのニコライ・ネフスキーが『月と不死』という論文をとっくの昔に書いていたことにめぐりあった。それは日本列島に伝わる「若水」の伝承を解読しようとしていた画期的なものだったのである。

ネフスキーの若水研究は大きな指針を与えた(ネフスキーには柳田や折口も関心を寄せていた)。石田は万葉・古事記・風土記などをくまなく調べ、はたして月読命(ツクヨミノミコト)の伝承と若水の伝承には密接な関係があること、そこにはしばしば神変する出生児や精神成長の出来事がまつわっていること、さらにはそれが月光に照らされた水辺に出入りする異類たちの物語とも深くつながっていそうだということを“発見”する。とくに次の万葉歌に心を奪われた。

天橋も 長くもがも 高山も 高くもがも

月よみの 持ちたる変若水 い取り来て

君に奉りて 変若得しむもの

「月よみの持ちたる変若水」には、永遠の生命を約束する何かが感知されていた。万葉の歌はそれを告げているにちがいない。石田はそう推理した。一方、日本の昔話に「小サ子」が多く、その多くが川を流れる桃やお椀と関係していたり、タニシや河童やカニに関係しているのは、きっと「若水」と「小サ子」のあいだには密接なつながりがあるからだろうと仮説した。

スクナヒコナの物語にしてすでに水界の物語なのである。小泉小太郎は生まれ落ちて川を流れたのである。ここには「水」と「母」と「子」の異常が見てとれる。こういうことを確信した石田は、やがて『桃太郎の母』をまとめると、その冒頭の献辞に「この書をニコライ・ネフスキー先生にささぐ」としるした。

石田の母子神研究の原点にあったのは、月と水と神変異類の誕生の研究だったのである。それが、研究するうちに「桃太郎の母たち」全般に及んだ。それは石田が取り組みたかった「浩瀚な世界史」の渉猟の第一歩だった。

その後の石田英一郎についても、ちょっとだけふれておく。石田は44歳で学会誌「民族学研究」の編集主幹となると、この研究メディアの場を岡正雄・八幡一郎・江上波夫らに開きながら、世界と日本の文化史総体の見方の徹底追求に乗り出すと、つづいては柳田国男と折口信夫を長時間2回にわたって招き、有名な「日本人の神と霊魂をめぐる観念」について、大きな方向を提示することをやってのけた。

こうして昭和26年、48歳の石田が東京大学の文化人類学の最初の教授になっていく。日本の文化人類学の誕生だった。『文化人類学ノート』(河出文庫→新泉社)を書いたのが52歳、『文化人類学序説』(時潮社)をものしたのが56歳である。

過激なマルキストは、日本の文化人類学の“母”になったのだ。のちに石田は日本民族学会の会長とも多摩美術大学の学長ともなるのだが、そのころの多摩美の教員をしていた奥野健男は、「石田先生ほど学生たちに心から信頼された学長はかつていなかった。教育も学問もその責任者の人間性によるものだということを石田先生ほどみごとに実証した人はいなかった」と書いた。

石田が『桃太郎の母』に示そうとしたもの、それは「世界知と共同知と個別知」の関係を、西洋・東洋・日本をまたぐ世界読書を通してつなげていくことである。多少のフィールドワークもしているけれど、石田はそれを一人でやろうとはしなかったし、その効果よりも、多くの他者の業績を組み合わせ、総合編集することを意図した。

なぜ石田がそのようなことを考えたかといえば、これは石田自身が書いていることなのだが、昔話や神話にひそむ歴史的現在をあきらかにするには「遠い過去」をこそ「鳥の目」で見るべきだと展望していたからだ。そうであればこそ石田は日本の昔話にこだわった。そこを徹底すれば、そこには必ずグローバルな翼が折り畳まれていると踏んだ。ローカルの根がグローバルなのである。

学問研究の方法とのかかわりでいえば、石田は残念ながらレヴィ=ストロースの構造主義の洗礼を受けてはいない。石田のほうの時期が早すぎた。したがって構造分析の手法は知らないままだった。しかしながらのちに山口昌男や小松和彦が指摘しているように、にもかかわらず石田の目はレヴィ=ストロースそっくりだったのである。これは驚くべき編集方法の独自開発だったというべきだ。

いま、昔話の研究はナラトロジー(物語学)としても、物語行為論としても、またユング派による集合知や集団的無意識の研究としても、かなりの広がりを見せている。世界中の民話や童話の比較研究もずいぶん深化した。日本の昔話の研究も、関敬吾を筆頭に大きく前進した。

関は石田の研究に批判も加えた。石田がいう「小サ子」と「水界」の連動は物語のモチーフにすぎず、それをもって母型にはさかのぼれないのではないかというのだ。こうした批判もあるにはあるのだが、しかし石田の「物語の母」はいまもなお生き残っている。そこからはビルクホイザー=オリエの『おとぎ話における母』(人文書院)のような「マーテル・ナトゥーラ」(母なる自然)がもたらす女性原理的なナラティヴィティも引き出せようし、また、ジュリア・クリステヴァの「アブジェクシオン」(おぞましさ)も引き出せる。

ま、そのへんのことを今夜これ以上に広げることは控えておこう。ぼくとしては、最近では桃太郎の「母」よりも「翁と嫗」のことが気になっているので、ここから先は郡司正勝の『童子考』(白水社)や鎌田東二の『翁童論』(新曜社)のほうでも、遊びたい。そして、世の物語編集力が昔話にもSFにも、ファッションにもコモディティにも及んでいくことを傍らから見ていたい。