父の先見

新アジア仏教史06 中国Ⅰ 南北朝

佼成出版社 2010

編集:藤野吉彦・冨坂敦・柳幹康

装幀:間村俊一

本書は「新アジア仏教史」という全15巻シリーズの一冊だが、このシリーズはごく最近に完結したばかりである。この刊行完結をぼくはいささかの感慨をもって迎えた。

というのも、本シリーズ名に「新」がついているように、これはもともとは「アジア仏教史」全20巻を1972年に同じ佼成出版社が刊行していて、ぼくはその各巻各章を頼りに、アジア仏教のあれこれをずっと啄んできたからだ。やはり「インド篇」「中国篇」「日本篇」などと構成されていた。佼成出版社というのは立正佼成会の出版部門のことをいう。

わが仏教史学習時代としてはまことにたどたどしい時期だったけれど、しかしそのころは、アジアまるごとの仏教史を思想研究や経典研究ではなく、地域別通史的に総なめしてくれているものはほかになかったのだ。多くは仏教思想のとびとびの解明に傾斜していた。やむなく宇井伯寿や木村泰賢(96夜)まで戻ったこともあったほどで、が、それではとうていまにあわなかった。

今回のシリーズ「新アジア仏教史」はそこそこ斬新な組み立てになっている。

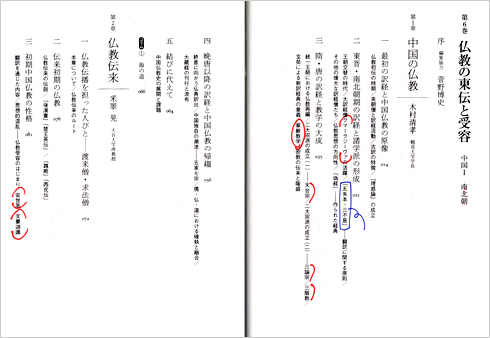

インド篇が「仏教出現の背景」「仏教の形成と展開」「仏典からみた仏教世界」で、スリランカ・東南アジア篇が「静と動の仏教」、中央アジア篇が「文明・文化の交差点」となり、これに中国篇の3巻の「仏教の東伝と受容」「興隆・発展する仏教」「中国文化としての仏教」が続く。

さらにチベット篇の「須弥山の仏教世界」、朝鮮半島・ベトナム篇の「漢字文化圏への広がり」が各1巻あって(これがユニークだ)、そして日本篇の5巻が別格として控えるというふうなのだ。編集委員は奈良康明・沖本克己・末木文美士・石井公成・下田正弘だが、この顔触れ同様、執筆陣もかなり若返った。そのぶん全巻構成とともに、1巻ずつの視点も刷新された。

ただし各章を分担執筆にしてあるので、なかには重複が煩わしいところ、ややありきたりな展開になってしまったところもある。

今夜とりあげることにした本書は、タイトルに「仏教の東伝と受容」とあるように、東伝仏教としてどのように仏教は“中国化されたのか”ということ、すなわち中国仏教史の“発現”のところを扱う重要な1巻になっている。これまでこの手のものを詳細に構成しているものはあまりなかった。

ぼくの例など引き合いにも出せないが、かつてはせいぜい塚本善隆の『中国仏教通史』(春秋社)や鎌田茂雄の『中国仏教史』(東京大学出版会・岩波書店)のたぐいを、何度も読み返さなければならなかったのだ。それらも、すでに中国に定着した中国仏教の内実が主軸になっていて、インド仏教やシルクロード仏教がどのようにアウトサイドステップやインサイドステップをおこしながら“中国化”という劇的な変容の出来事をなしとげていったのか、その多言語型異文化インターフェース上の苦労にはふれていなかった。

とくに南北朝時代に安世高からクマーラジーヴァ(1429夜)に及んだ訳経僧がインド・シルクロードをへた仏典や経典をどんなふうに扱ったのか、それがどんな経過で集合的な訳業や分業的な訳場にいたったのか。こうした問題は、われわれ日本人が読んできた仏典が漢訳仏典であったことからすると、最も大事な仏教思想上の編集的要訣を「謎」のように握っているところであり、かつまた、それは小乗仏教が大乗化するユーラシア的なスケールにおける宗教戦略的転換にもあたっていたはずなのだ。

ところが、その両方が重畳的にはなかなか見えてこなかった。「新」シリーズはそのような視野を比較的柔軟に開いて構成されていた。

本書の中のぼくなりの注目点に話を進める前に、インドに始まった仏教がシルクロードをへて中国に入ってくるにあたって何が眼目になったのか、ちょっとだけ大きな流れを俯瞰しておきたい。本シリーズでいえば第1巻・第2巻にあたるところだ。

仏教はむろん北インドのゴータマ・ブッダの覚醒に“創発”したものである。しかしそこをユーラシアという大きな視野で見ると、そもそも「アーリア人が先住インドの業と輪廻の考え方を継承した」という大きな流れがかかわっていた。生きとし生けるものは「業」(ごう)によって生と死と再生をくりかえすという輪廻観は、やがて東アジアを根底で貫く因果応報観となり、また自業自得観になっていった。このことは、今日の日本人の諦念(あきらめ)観にまで及んでいる。

しかし日本人とちがって、もともとインド・アーリア人は言葉においても思考においても論理的だった。そこで輪廻の正体にも切りこんだ。輪廻の原動力は善(功徳)であれ悪(罪障)であれ、「おこない」にもとづいているのだろうから、その「おこない」の基層にある真の問題を考えるべきだと推理して、そこに欲求と渇愛が蠢いているということを突き止め、真理を邪魔しているのはそういう欲求や渇愛がからんで捩れた「煩悩」(ぼんのう)や「無明」(むみょう)だろうと考えたのだ。

そして、そこからの脱却が必要だと考えた。仏教が解脱(げだつ)をめざした宗教だということが、ここにあらわれる。仏教は、それには「智慧」(プラジニャー=般若)が必要だとみなした。これらが一言でいえばブッダの仏教(=ブッディズム)が生まれてくる背景思想の流れだった。

ふりかえって、そもそもインドでは2000年ほど続いたインダス文明のあと、中央アジアからやってきた遊牧アーリア人の集団がひとつにはイラン地域へ(1421夜)、もうひとつにはヒンドゥークシュ山脈を越えてインドのパンジャーブ地方に入ってきた。紀元前1500年くらいのことだ。

インド・アーリア人は父系的な氏族社会を営みながら、先住ドラヴィダ人の習俗をとりこみつつ新たな言葉の文明を築いていった。これがいわゆる「ヴェーダの文明」である。膨大な讃歌群として「サンヒター」(本集)、「ブラーフマナ」(祭儀書)、「アーラニヤカ」(森林書)、「ウパニシャッド」(奥義書)などのヴェーダ文献がのこされた。なかで「サンヒター」の最古の中心を占めるのが『リグ・ヴェーダ』だった。

ヴェーダの宗教は33神とも3339神とも数えられる多神教だったが、この多神教は、たまたま讃歌の主題になった神がその讃歌の中で最大級の賛辞で称えられるという多神教だったので、たんなる多神教ではなかった。19世紀の宗教学者のマックス・ミュラーは「交替多神教」と名付けた。なかなかうまいネーミングだった。

とはいえ、その多神教を管理する階層がいた。ヴェーダは「知る」という語根から派生して「知識」を意味しているのだが、その知識を牛耳るのはもっぱら祭官階級のバラモン(ブラーフマナ)だったのだ。紀元前8世紀ころのことで、このバラモン層を中心に「業」や「輪廻」を知識として処理管理するという思想が芽生えたのである。それとともにカースト(種姓=ヴァルナ)が組み立てられていった。

アーリア人の祭官階級のバラモンたちが律していった思想は「ウパニシャッド」(「近くに坐る」という意味)として構築されていった。紀元前5世紀までを「古ウパニシャッド」期あるいは「ヴェーダーンタ」期とよんでいる。

ウパニシャッド哲学は「梵我一如(ぼんがいちにょ)」を主張した。ブラフマン(梵)とアートマン(我)は究極的に同一(一如)であるというもので、この原理によって世界と人間と知識のあいだを詰めていったのである。

マクロコスモス(梵)とミクロコスモス(我)を一体化するという意味では、「梵我一如」にはすばらしいロジックが芽生えたのであるが、しかしながら、父系制とカースト制と知識管理を律するバラモンたちの社会は広がりを欠いていた。

それにパンジャーブ(ドーアーブ)地方は小麦以外に収穫物が少なく、大きな王権国家を築けず、やむなく部族連合国家のような体裁をとるしかなかった。

一方、これに対してガンジス中流域は米を中心に安定的な収穫物に富んでいた。そのためこちらには国家や富裕階層が誕生する余地があった。そこにバラモン支配やカーストに対する不満が立ち上がっていき、ガンジス型の新興勢力層となっていった。

かれらは、バラモンだけに富が集中するブラフマニズムよりも新たな宗教文化を求めて出家して、いわゆるサマナ(シュラマナ=沙門=努め励む人)となることを好んだ。

やがてそうした一群からいくつもの自由思想者が登場し、ジャイナ教の開祖マハーヴィーラ(=ニガンタ・ナータプッタ)に代表されるような、独自の修行と思想を展開する活動が目立ちはじめた。人間は「おこない」が原因で、外部から「業」が魂に付着し、魂の自由を束縛して輪廻に陥らせるという見方は、マハーヴィーラが最初に説いたものだ。

このジャイナ教にみるように、かれらのグループはいずれも特色のある一派を築き、しだいに多様になっていく。のちの仏典では62もの流派が、ジャイナ典籍では363もの流派がつくられたという。まとめて「六師外道」などといわれる。

そうしたサマナの中のひとつからゴータマ・シッダールタ、すなわちブッダが登場したわけである。

今夜はブッダについてはごくごく簡潔にすませるが、カピラヴァストゥの王家に生まれてすぐに両親を亡くし16歳で結婚した王子シッダールタは、しだいに人生の無常を感じて29歳で出家すると、従来型のアートマン(我)が常住不変の自己の本体だという見方に疑問をもった。

バラモンの教えに反発したのだ。そのため「非我」や「無我」を考えるようになり、世間や社会というものは「苦」で成り立っているという「一切皆苦」の見方をとった。これを仏教史に広げると「苦諦・集諦・滅諦・道諦」という四諦になる。ベナレス郊外の鹿野苑でブッダが最初に説いた説法(初転法輪)の中身も、このことだったといわれる。わかりやすくいえば「生のニヒリズム」を説いたのだ。

やがてすべての現象の根源は「縁起」(相互関係)で成り立っているとみなしたブッダのもとに、だんだんブッダの人格を慕う者、その教えに帰依する者、その活動に寄進する者があらわれ、ここに原始仏教が芽生えた。仏教はサマナ(沙門)のような出家者によって唱導され、ガンジス型の富裕層の在家信者からのパトロネージュを受けつつ独特の集団を形成していったのである。

たとえば、ブッダの教えに早くに帰依したカーシュヤパ3兄弟、マガダ国王ビンビサーラ、祇園精舎を提供したシュダッタ(須達長者)などは、いずれも大富豪か権力者だった。ブッダ自身はきわめて禁欲的であり、深い思索にも瞑想にも集中できた異能者ではあったけれど、その活動を支えたのはもっぱら富裕層や商工業者だったのだ。

諸説はあるが、ブッダはおそらく80歳前後で亡くなった。敬して入滅(にゅうめつ)という。

けれどもこの偉大なリーダーを失っても弟子(仏弟子)たちは弱体化しなかった。「サンガ」(僧迦=教団)を組んで、その教えを伝えることを誓った。ふつう、原始仏教教団とよばれる。このように仏教は、その最初からあくまで出家至上主義の教団によって進められていったのである。

こうして王舎城に篤実な仏弟子たちが集まって、まずは第一結集(けつじゅう)が試みられた。合言葉に「一切皆苦」と「諸行無常・諸法無我・涅槃寂静」の三法印をおきつつ、ブッダが得意にしていた対機説法や応病与薬の成果と、それにまつわる言葉の数々が編集されたのだ。

編集にあたっては晩年のブッダの説法をしょっちゅう聞いていた多聞第一のアーナンダ(阿難陀)や智慧第一のシャーリプトラ(舎利弗)がコアメンバーになった。これが“初期仏典”である。そのためこの時期の経典の多くが「如是我聞」(私はブッダからこのように聞いた)の言葉で始まっている。

しかしブッダ入滅から百年もたってくると、さすがに教団内部に対立と論争が絶えなくなり、争点もあれこれ十指をこえるようになる。その争点を「十事」という。

長老派は十事審査をしたうえで第二結集に踏み切るのだが、改革派はこれに満足せず分派することを選んだため、ここで守旧派(長老派)の「上座(じょうざ)部」と改革派の「大衆(だいしゅ)部」が大きく対立した。これがのちのちまで続く「根本分裂」である。

これ以降、仏教は長いなが~い「部派仏教」時代に突入する。この部派仏教のストリームはのちに大乗派(大乗仏教)の連中から蔑称され、「小乗仏教」ともよばれた。

部派仏教はマウリヤ朝のアショーカ王時代をあいだにはさみ、さらに「枝末分裂」していった。上座部は説一切有部(せついっさいうぶ)が主流となりながら、犢子(とくし)部・正量部・経量部・法蔵部などへ分化し、またセイロン(スリランカ)から東南アジアへの伝播とにおよんだ(テラワーダ仏教)。大衆部のほうは一説部・説出世部・説化部などの9部派などへ小さく割れていった。

これらのなかでもっとも大きな潮流となったのは上座部系の「説一切有部」のエコールである。

たいへん理論的なエコールなので多くの言説(エクリチュール)をもたらしているのだが、あえて一言でいえば「三世実有」「法体恒有」を主唱した。主観的な我は空であるが、客体的な事物や現象は過去・現在・未来の三世にわたって実在するという考え方で、それが人間存在においては「五蘊」(ごうん=色・受・想・行・識の5つの意識の集まり方)が瞬間瞬時に変化しながら持続されいく。そう、みなしたのだ。我空法有・人空法有、五蘊相続説などという。

これに対して経量部や大衆部は「現在有体」「過未無体」を主張して、あくまで現在に重きをおいていった。この考え方はやがて大乗仏教のうねりとともにその中に組みこまれていく。

けれども全体のストリームからみると、当面の流れは説一切有部の勢いがはるかに強く、また大きく、それゆえこの上座部系の小乗仏教的な理論や知識こそが五胡十六国やシルクロードの仏教思想を占めていくことになっていったのである。

他方、東漸する仏教に対して、インドでは六派哲学に代表されるインド哲学が深まり、民衆にはバラモン教に代わって、その衣裳替えともいうべきヒンドゥー教が広まっていた。

かくて、ここからはやや複相的になるのだが、1世紀前後におこる大乗ムーブメントが「般若経」「維摩経」「法華経」「華厳経」などの新たな“大乗仏典”のかたちをとるにつれ、またそこにナーガールジュナ(龍樹)の中論や「空の思想」の論述著作が加わっていくにつれ、そうした大乗経典や研究書が上座部系より遅れながらも西域や五胡に入って、相互に交じることになった。

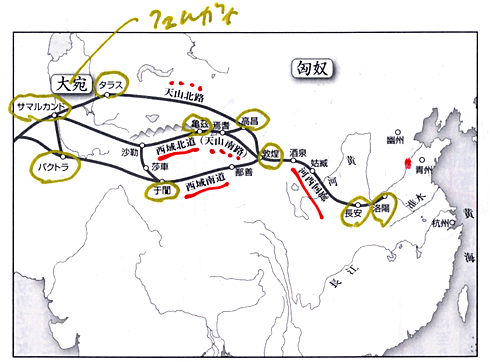

そして、その大乗著作群の西域流入期とちょうど相俟って、ここに安世高からクマーラジーヴァに及ぶ「仏教の中国化」(漢訳の試み)がさまざまなルートでおこっていったわけだった。

本書にいう「仏教東伝」とは、ごくごくおおざっぱにいえば、まさに以上のことをさしている。

さて、ここからやっと本書の内容案内になるのだが、仏教が中国に伝わった事情は、金人伝説あるいは白馬寺説話と呼ばれてきた物語の裡にある。

ある夜、後漢の明帝(在位57~75)が金人が空から宮殿に飛来する夢をみて、これはかねてから伝えられている西方の聖者が漢に来る前兆だろうと思い、使者を西域に遣わした。使者一行は大月氏にいたって迦葉摩騰(かしょうまとう)と竺法蘭(じくほうらん)という二人の僧に出会ったので、二人を伴って永平10年(67)に漢に戻った。明帝はこれをよろこび、洛陽に白馬寺を建て、経典の漢訳を要請した。このとき完成したのが『四十二章経』である云々‥‥という物語だ。

伝承ではあるが、この話は中国仏教が独自の漢訳作業から始まったということをよく伝える。大月氏がクローズアップされているのも注目される。

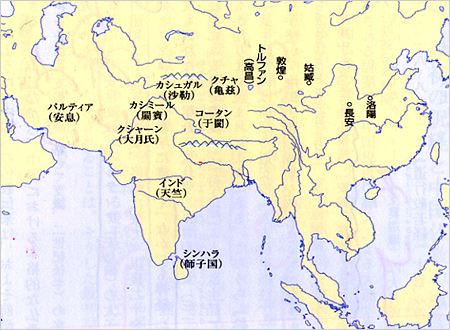

では、これらは伝承だけかというと、そうでもない。実際にも『三国志』魏志の注に『魏略』西戎伝の一節が引用されていて、そこには前漢の哀帝のとき(紀元前2年)、大月氏の使者の伊存が漢の朝廷で仏教経典の口授をしたという記述があり、この時期になんらかのかっこうで仏教初伝があったろうと思われるのだ。大月氏とは、漢の武帝の指示ではるばる西域に及んだ張騫(ちょうけん)が入ったクシャーン朝のことをいう(1425夜参照)。念のため。

中国はそもそも「文の国」であって「文字の国」である。いったん伝わってきた“文章としての経典”には異常なほどの関心をもった。

加えて中国人にとっては、未知なるものはなにがなんでも既知なるものにならなければならなかった。

ゾロアスター教は拝火教に、ネストリウス派のキリスト教は景教に、イスラームは回教に。いやいや、核実験もIBMもマイクロソフトも新幹線も‥‥まして仏教においてをや、なのだ。だからこそ、ここに訳僧や渡来僧の大活躍がおこったのである。

かくして前夜(1429夜)にもあらかた紹介したように、初期のパルティア(安息)出身の安世高が後漢の148年に洛陽に入って『安般守意経』『陰持入経』などの説一切有部系の経典を訳出して以来、シルクロード経由の部派仏教(小乗)と大乗仏教の経典はほぼ同時に入り乱れつつ、中国化することになったわけである。

とはいえ、この中国化は時まさに漢帝国が解体し、三国時代や五胡十六国時代などの、ようするに魏晋南北朝時代になっていた乱世中国での中国化だったため、初期中国仏教はおおいに混乱することにもなっていく。“いろんな中国化”が併存していったのだ。

このように混乱しつつあった南北朝時代の初期中国仏教のことを、仏教史ではちょっと気取って「格義仏教」とよぶ。中国的な古典文化にもとづいた教理解釈法あるいは教義理解法による仏教といった意味だ。

「教理」はギリシア哲学でいえばドグマのことで、明治時代の仏教学者がつくった日本版用語だが、インド仏教ではこれをもともと「教義」といって重視した。「教」が教えの方法で、「義」がその内容になる。また「教」は衆生(しゅじょう)のための具体的な教説だから「事」に属していろいろ変化するのに対して、「義」は普遍的な「理」(真理)そのものだともみなされた。

ちなみにのちの華厳ではこの「事と理」をことのほか多用して、「教義理事」とか「理事無礙」とか「事事無礙法界」などと言った。

こうした教義を仏教東伝の過程で、初期の中国仏教側が中国なりの教説に即して解釈しようとしたわけだ。それが格義仏教であった。

中国に入った仏教はむろん漢訳された。「漢字の仏教」になった。仏教はついにインド・アーリア語から離れたのだ。それゆえ中国人は仏教の言葉を当初は儒教や老荘思想で受けとめた。当然だろう。

そこで、たとえば「空」という概念を「本無義」「即色義」「心無義」などとしてみたり、たんに「無」としてみたりしていたのだが、そもそも中国は皇帝を最高権力者とする中央集権的専制国家であって、それゆえ儒教は国の現状や将来に資するか憂うかのものだった。儒学儒教のみならず、諸子百家のいずれもが、そういうものだった。これは、出家集団が担う仏教が政治を超えているという特色をもっていることとは、まったくちがう。

そのため当初の漢訳経典を解釈していくうちに、たとえば「仁」や「礼敬」(らいきょう)や「気」をどのように仏教が扱っているかということが問題になってきた。そこでこれを調整しようとしたのである。それが「格義」というものだったのだ。

そこへ、もうひとつの動向が重なった。

魏晋南北朝時代の東晋に知識人が多く出て、かれらがもっぱら玄学に興じていたため、仏教教義が老荘に引っ張られていったこと(1427夜参照)、その余波でそのころ隆盛中だった道教の影響を受けたということだ。そのため仏教の教説と道教とが混淆したり、対立したりした。

たとえば、安世高(あんせいこう)が訳した『安般守意経』には数息観や導引術めいた用語や「存思」「坐忘」といった荘子(726夜)の用語が多く使われていたし、仏図澄(ぶっとちょう)や曇無讖(どんむしん)は周囲からは仏教僧というよりもオカルティックな神異僧と見られがちだった。曇鸞が曇無讖の『大集経』の注をつくろうとして自分の病身を恐れ、長寿法を求めて道教の大家であった陶弘景のもとを訪れたことも、よく知られている。

もっと極端なのは西晋の王浮が書いた『老子化胡経』で、これはなんと老子が夷狄の胡の地に行ってそこで胡の人々を教化するために説いたのが実は仏教だったというものだ。『老子化胡経』はいくつものヴァージョンが出回って、道教的仏教論を広げた。その逆に、北周ではそういう道教を非難する『笑道論』なども取り沙汰された。他方、仏教を弾圧したり排仏したりする動きも少なくなかった。

いずれにしても、仏教の中国化には難産がつきまとったのだ。生みの苦しみでもあるが、それは仏教の歴史にとって必要なことだった。ここで大きな異文化トランスファーの問題と言語編集力の可能性が試されたのだ。

とはいえしかし、こうした格義仏教ばかりが俎上にのぼっていたのでは仏教本来の独自性を損ないかねなかったので、ここについに道安(1429夜)が登場して大鉈をふるったのである。

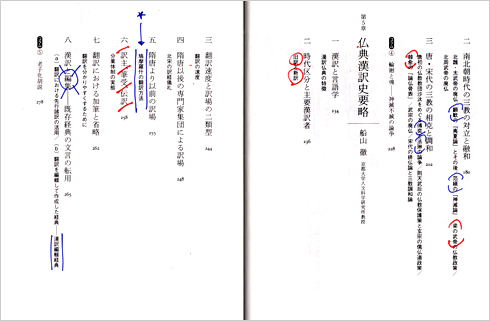

道安(釈道安)がふるった大鉈のことを「教相判釈」(きょうそうはんじゃく)という。

道安以降もずっと続けられていく作業なのだが、何をしたかというと、おおむね以下のようなことにとりくんだ。

第1には、中国に入ってきた経典があまりに前後無関係、軽重無頓着であったので、これをちゃんと並べ替える。第2にその場合、ブッダが成道(じょうどう)して涅槃に入るまでの45年間にどんな順で説法したかということを枠組みとする。そしてそこに中国的な仏伝解釈を加えていく。第3に、その仏伝の順にそって教時と教相をあきらかにできていければ、その原則から派生していったヴァージョンの教説をていねいに分類する。第4に、それらを通して中国語による仏教の根本真理と修行目的を明示していく。第5に、今後の漢訳にあたっては、以上のことが見えやすくなるような手立てを講じた翻訳作業に徹する。こういうものだった。

第5点については、すでに道安が「五失本三不易」というルールをつくったことを、『羅什』(1429夜)のところで説明しておいたのでここでは省くけれど、そのほかの第1点から第4点までの教判(教相判釈)の作業は、まとめていうとこのようになっていった。

これらの作業は道安、クマーラジーヴァ、その弟子の僧肇(そうじょう)、道安の弟子の慧遠とその弟子の慧観らによって組み立てられた。道安教団がだいたいのお膳立てをしたとみればいい。

お膳立てをかんたんにいうと、ブッダの説法を5つの段階で分け、それを「頓教」(とんぎょう)と「漸教」(ぜんぎょう)に振り分けたのだ。

その場合、華厳経を頓教としておいて、そのほかを漸教とした。そして漸教に阿含経などの三乗別教、般若経などの三乗通教、維摩経などの抑揚教、法華経などの同帰教、涅槃経などの常住教をあてはめた。

もっともこれは5世紀に慧観がまとめたプランAのほうで、その後のプランBでは、漸教を人天教(提謂経など)、有相教(阿含経など)、無相教(般若経など)、同帰教(法華経)、常住教(涅槃経)の5つに分かれている。

ようするにブッダがどのような順に教えを説いたかと決めることが、経典のテクスト解釈を浮き立たせることになるという、そういう教判なのである。

この作業はさらに隋唐に向かって、天台宗によって「五時」説と「八教」説というものに組み上げられ、華厳時・阿含時・方等時・般若時・法華涅槃時の五時と、化儀の四教(頓教・漸教・秘密教・不定教)および化法の四教(蔵教・通教・別教・円教)の八教(教え方の分類)として定式化されていった。まとめて「五時八教」という。

そのほかまだいろいろの教判があるが、その多くは唐仏教界でのことになるので、これまた今夜は省く。

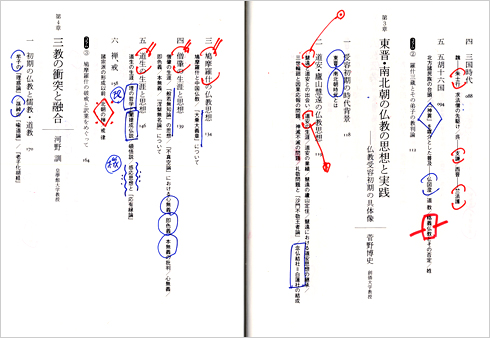

ではここからは、本書の白眉ともいうべき菅野博史(創価大学教授)の第3章「東晋・南北朝の仏教との思想と実践」と、沖本克己(花園大学名誉教授)の第6章「経録と疑経」を、少々かいつまんで案内したい。

道安については前夜を含めて何度か書いてきたのでいいだろうが、あらためて強調しておきたいのは、中国仏教がクマーラジーヴァ(1429夜)期の一連の漢訳経典によって面目を一新したのは、道安の力によるところが大きかったということである。

そういう道安に影響をうけたのはシルクロード僧だけではなく、当然ながら中国僧も多かった。その一人に慧遠(えおん)がいた。道安の教相判釈を継いだ一人は慧遠だったのである。

道安が43歳のときに弟の慧持とともにその門に学んだ学僧だった。しかし前秦の苻堅が道安を長安に連れていったので、そこで独り立ちをして廬山に入り、修禅道場(仏影窟)と念仏道場(白蓮社)をつくった。これはのちの中国禅や中国浄土教の原型になる。

慧遠は最初はアビダルマ(阿毘曇)に熱中したのだが、やがて格義仏教の限界をおぼえて、そもそもブッダが挑んだ輪廻と因果応報の問題とはどんなものだったのかという問題にとりくんだ。これは慧遠なりの教相判釈だったし、古代インドがアーリア人の思想になって以来の根本問題でもあった。そのことについてクマーラジーヴァとの詳しい問答も交わした。

ところで実は、中国人が仏教に関心をもったのは、中国人が長らく徳と福の矛盾や過去・現在・未来(三世)にまたがる報恩がありうるのかという問題に悩んできたからだった。

現世において積んだ徳は死後の福につながるのかという悩み、また、因果応報は三世(さんぜ)をまたぎうるのかという悩みだ。これは、すでに述べてきたように、インド古来の業と輪廻の問題だった。

中国人は業と輪廻を考えるなどということをしてこなかった。かれらにとって大事なのはあくまで「仁」や「孝」や「気」や「義」であった。まとめていえば五常であった。ただし、そこには徳や福や報恩をもたらせるのかどうか、個人がマスターした五常を生死をこえて伝えられるのかどうかという解答はなかったのだ。

しかし、いよいよ中国人が本気で仏教を受け入れようとするなら、この問題は避けられない。避けられないどころか、このことがわかれば中国人の思考の矛盾の悩みを仏教で解決できるかもしれない。こうして慧遠は、かつてブッダがそこを正面から考え抜いて解脱したのだとしたら、その問題にこそ自分も向き合おうと決断したのである。

慧遠は仏教経典を調べ、『三報論』を著した。インド人であれ中国人であれ、人間にとって業(ごう)は必ずついてまわる。けれども現世で報を受ける現報、来世に報恩がやっくる生報、その両方をつなぐ後報というふうに、業というものを三種に分けて考えてみれば(これを三報といった)、これらの業に心が感応するはたらきにズレがあるのだから、報においても軽重がおこると見たほうがいい。ということは、中国の仏教解釈では、因果応報が三世(過去・現在・未来)にまたがるとしても、そのズレをいかせば対応できる。

ざっとはこういう教判をしてみせたのだ。これらは「三世輪廻論」の問題として本書では扱われて、これに慧遠だけではなく孫綽(そんしゃく)や慧遠の弟子の宗炳(そうへい)などもかかわっていたことが説明されている。

なお慧遠については念仏道場の白蓮社を拠点に、阿弥陀仏を本尊とする念仏三昧と浄土往生が特筆されるのだが、これはのちの唐時代の善導(613~681)がそこに「他力」を加えていった発展系とは異なっていることを付け加えておきたい。法然(1239夜)、親鸞(397夜)による日本浄土宗は善導のほうの系譜にあたる。

道安、慧遠とともにもう一人フィーチャーをしておきたい僧がいる。廬山の西林に7年間を過ごした道生(?~434)である。

道生は慧厳、慧観とともに長安に入ってクマーラジーヴァの薫陶もうけた。その後、建康に行き、20年ほど龍光寺に住した。『五分律』を翻訳したり、法顕(ほっけん)がもたらした梵本を『泥浬経』(ないおんきょう:浬のツクリは亘)6巻として訳出したり、『法身無色論』を書いたりした。

その道生を特色づけるのは、第1には「一闡提(いっせんだい)は成仏できる」と主張したことにある。一闡提というのはサンスクリット語のイッチャンティカを音訳した言葉で、漢語の意訳では「断善根」「信不具足」などとなっているが、この字面でも憶測できるように、仏縁から見放されている者や善根をもっていない者をいう。つまりは成仏の機根がない者のことをいう。にもかかわらず道生はそんなことはないと主張した。

たとえば『涅槃経』には一闡提は不成仏者と規定されているのだが、よく読むと最終的には仏性(ぶっしょう)をもつと書いてある。それなら一闡提も成仏できるのではないかと道生は考えたのだ。

イッチャンティカの問題は仏教史においては難問である。のちの唐仏教界で天台宗と法相宗と華厳宗との意見が分かれたのも、この問題だった。だから道生がこの時期に早くも一闡提成仏説を唱えていたということはまことに驚くべきことで、それが道生が建康の仏教教団から排斥されてしまったことを含め、きわめて独創的であり、また判釈においてそうとうに勇敢であったというべきである。

ちなみに、ぼくにイッチャンティカの問題を教えてくれたのは西田長男さんだった。西田センセーは日本で唯一の神道学を切り拓いた方であるが、仏教におけるイッチャンティカの問題は日本神道における「よさし」と同じ問題に属するということを指摘されていた。その後、このことは何度も鎌田茂雄さんにも教えられた。いずれ千夜千冊したい。

第2に、道生には「理」と「悟り」をめぐる推察の独創性もあった。これは『涅槃経』の注解を通して披露した思想で、「理」は作為されたものではなく真そのものとなりうること、および、そのような「真なる理」には変化しない本体が宿るということを説いていた。ここには古代ギリシア以来の西欧哲学に匹敵する“理法”が芽生えている。

第3に、道生は他に先んじて「頓悟論」も説いた。悟りはくねくねと得られるものなどではなく、どこかで一挙に加速して得られるものだという説だ。漸悟を退けて頓悟を示した。

これはのちの禅宗が重視した“禅機”のようなものを早々に提案しているもので、同時代の謝霊運はおおいに賛同して『弁宗論』を著したほどだったのが、やはり早すぎて周囲からの理解は得られなかったようだ。しかしぼくは、のちのち中国がインド仏教には見られなかった禅思想を展開できたのは、道生のような思想が魏晋南北朝期に先行できたからだと思っている。つまり中国人にひそむ“感応思想”は、道生によってこそ刺激されたと見たいのだ。

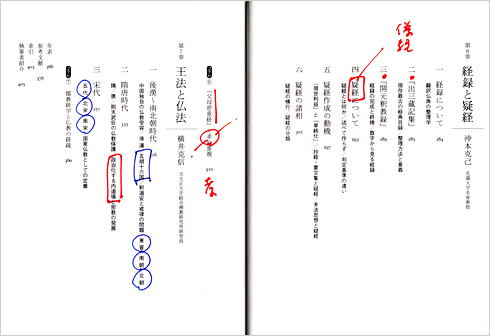

ざっとこんなところが道安、慧遠、道生が先駆した中国仏教の特色であるのだが、もうひとつ、中国仏教に顕著なことが魏晋南北朝時代に始まっていた。それは「偽経」(疑経・擬経)がつくられていったということだ。

仏教の典籍は「三蔵」によって分類される。経典・律典・論典である。ブッダの説法は結集(けつじゅう)のたびに、三蔵として編集されていったとみるわけだ。

しかし中国では、さまざまな時期にさまざまな地域で作成された仏教典籍がランダムな順に漢訳された。そこで教相判釈とともに「経録」(きょうろく)が試みられ、目録の整備とアーカイブの整理が必須になった。ところが、あろうことか、そこにかなりの偽経が交じったのだ。

偽経には、①仏教を儒教と道教と比較したもの、②権威のために書かれたもの、③俗信を仏教のレベルに引き上げるために著述されたもの、④インド思想を脱するために書かれた中国独自のもの、がある。かくて代表的な偽経だけでも、『金剛三昧経』『首楞厳経』『仁王般若経』『法王経』『十王経』『父母恩重経』などが執筆された。

ぼくはこれらが偽経だと知ったときはびっくりした。よくぞこれらを著作したとも思った。中国というのはけっこう勝手なことが許されるのだとも感じた。もっとも実際には、偽経はのちの中国仏教界では厳しく点検され、排斥されて、それゆえ「一切経」(大蔵経典集)の整頓がすすむにつれ、すべて葬り去られていくことになる。

しかし、いちいちホンモノとニセモノを区別していくことが、中国仏教にとって時間をかけるべきことだったのかどうかというと、いささか不満がある。よくよく考えてみると、こうした偽経をつくりだしたことこそ中国仏教の面目躍如だったともいえたからだ。

ぼくがこんなことを感じるのは、そもそも仏典にして、すでにオラリティの中にあったブッダの言葉を独自にリテラル編集したものだったという思いがあるからだ。これはパウロやペテロによって新約聖書が編集されたことにも言えることで、とくに仏典や経典だけに言いうることではないけれど、つねづねぼくの念頭から離れないことなのである。

と、まあ、こんなところが本書から抽出しておきたかったことだ。これまでインド仏教からシルクロードをへて中国仏教に至った流れを説明してこなかったので、やや煩雑な案内になったけれど、これでインド哲学、東南アジア仏教を除けば、なんとかつながった。

ちなみにいま、ぼくはNHK出版の『法然の編集力』(仮題)という一冊を準備しているのだが、中国仏教のこのあとの流れが朝鮮半島をへて奈良・平安の仏教になっていく転変を想うと、実は前途遼遠という気にもなってくる。まして、それを“天台の陸奥(みちのく)化”にまでつなげるには、十日十夜のぶっつづけの話が必要になる。