父の先見

講談社選書メチエ 2002

編集:園部雅一 協力:石飛道子

装幀:山岸義明

宮元啓一の本はいつも愉快に読ませてもらってきた。ときどきインド哲学や仏教思想に絡まる識者や流派の曲解を刺す一家言が効いているのが、ぞくぞくさせる。なかでも非我論と無我論に対する切り口がめざましい。仏教思想が安易に無我論に安住しているのを批判するのである。

ぼくはそうした主張がどこまで当たっているのかどうか判定できないが、その書きっぷりからはたいてい宮元の肩をもちたいと思ってきた。

宮元は、泣く子も黙るというか、いまや就職先がないので有名な東大の印哲(インド哲学科)の出身だが、中村元(1021夜)さんの東方研究会の研究員をしたり(だから中村さんの考え方を大きく継承している)、春秋社の編集部にいたりしていたので(山折哲雄さん=1271夜も春秋社の編集者だった)、堅い本も柔らかい本も、そこそこおもろしい。現在は講談社学術文庫に入っている『仏教誕生』や『仏教の倫理思想』は堅い骨格動物のような読みごたえがあり、春秋社の『なるほど仏教400語』や『わかる仏教史』(現在は角川ソフィア文庫)は柔らかい麺類のような説得力がある。その後は国学院で教えている。ぼくより2歳下だ。

宮元の著書は構成や切り口も凝る。本書もタイトルの『インド哲学 七つの難問』がすでにして注射が効いていて、挑戦的で刺戟に富んでいた。用意した7つの難問は、そんなに大上段に構えて大丈夫なのかというものばかりである。

ざっと、(1)言葉には世界を創る力があるのか、(2)「有る」とは何のことか、また「無い」とは何か、(3)本当の「自己」とは何をあらわしているのか、(4)それなら無我説は成り立つのか、(5)そもそも「名付ける」ということはどんな根拠にもとづいているのか、(6)では、いったい知識は形や影をもつのか、(7)総じてインド哲学では、何が何の原因なのかをどのようにして決めるのか、というふうになる。

いずれもとびきりの超難問で、ほとんど今日の認知科学の最前線がかかえている問題に似ているともおぼしいが、認知科学はこれらをばっさり処理しきれていない。そこを、インド哲学によってこんな七難問で切り込んでもらえるなら、ぜひともそのお手並みを拝見したくなる。「心」「脳」「自己」「言語」「思惟」といったディープな問題が鮮明になるだろうからだ。

実際には、本書はこの難問に次々に答えを与えるというものではなく、これらの難問を軸にインド哲学の根底に孕む考え方を抉り出す、ないしは紹介するというふうになっているのだが(そこがいささか残念なのだが)、それでも各種の注射や投薬が効いていた。

古代社会で論理や論理学をつくりだしたのは、おそらくギリシア人とインド人だけだった(理由はよくわかっていないが、ギリシア語やインド語の形成過程に関係があるのだろう)。なぜ論理が必要だったかといえば、治世の行方を判断する哲学の確立とその是非をめぐる議論のためだ。

インドの古代哲学のおおもとは「祭祀のためのヴェーダ信仰」を起源とする。紀元前1500年くらいからインドの外からやってきたアーリア人が、ヒンドゥークシュ山脈を越えてパンジャブ(五河)地方に入り込み、そこで土着系のドラヴィダ文化などと習合してインド・アーリア人としての社会文化思想ができあがったのだが、このとき200年ほどかけて醸成されたのがきわめて特異なヴェーダ信仰だった(アーリア人については1421夜と1422夜を参考にしてほしい)。

この祭祀信仰はバラモン僧が仕切っていたので、のちにバラモン教などとまとめて俗称されるけれど、基本的には「ヴェーダ教」ともいうべきもので、寺院や神殿などの壮麗構造物にほとんど依拠せず(そこがギリシアが好んだ神殿文化やユダヤ・キリスト教の教会聖堂文化とかなり異なっている)、もっぱら祭祀のための儀式や歌を重視した。そのうえでかなり複雑な祭祀の規定をもっていた。

それゆえ、中心にあるのはあくまで言葉、すなわちマントラとその使い方なのである(マントラは日本語では「真言」と訳すのが最も近い)。ようするに、ヴェーダ祭祀は言葉にもとづく信仰行為だったのである。その中身の大半は讃歌集としての『リグ・ヴェーダ』『サーマ・ヴェーダ』『ヤジャルヴァ・ヴェーダ』『ヤジュル・ヴェーダ』という4つのサンヒター(本集)として残る。いずれも祭詞・呪詞・讃歌ばかりで成り立っている。

ぼくは筑摩の世界文学大系に入っていた辻直四郎訳で、ヴェーダ集に初めてお目にかかった。その後は筑摩の世界古典文学全集や岩波文庫にも入った。けっこうな量で、『リグ・ヴェーダ』だけでだいたい『源氏物語』くらいになる。英神インドラ、火神アグニなどに捧げられたマントラが多い。

やがてバラモンたちは複雑な祭祀祭式に凝っているうちに、実際の祈りや祭りをとりおこなうよりも、祭祀や祭式や祭儀に盛り込める「知」のほうに関心をもち、祭式にまつわるすべてのことは世界知に匹敵するものだと考えるようになった。バラモンたちはこれらを通して、「すべてを知らなければならない」「すべてを知りつくす必要がある」と考えたのだ(そうとう執拗に考えた)。バラモンたちだけではなく、部族の長や王や専門的論客たちもこの試みに加担した。

この論客の参加によってヴェーダは深い奥行きをもつことになる。サンヒター(本集)だけではなく、言葉の編集も拡充していった。

まずは紀元前800年ころには散文化したブラーフマナ(ブラーマナ=梵書)を生み、ついでは人里離れた森林などで語りあうためのアーラニヤカ(森林書)が編み上げられ、さらには紀元前500年をすぎてからのことだが、古典語を駆使したウパニシャッド(奥義書)に深まっていった。

ウパニシャッドには、祭式に用いられる言葉の真の意味とはどういうものなのか、われわれ人間の思索はどういうものであるべきか、そもそも生きとし生けるものはどんな性質をもっているのか、すべての実在を許容している宇宙の容器としての本質は何かといった、きわめて抽象的で、かつまた主知的な推論や議論が集中的に収められていった。まとめてウパニシャッド哲学とよばれ、その後期の成果はヴェーダーンタ哲学とよばれる。

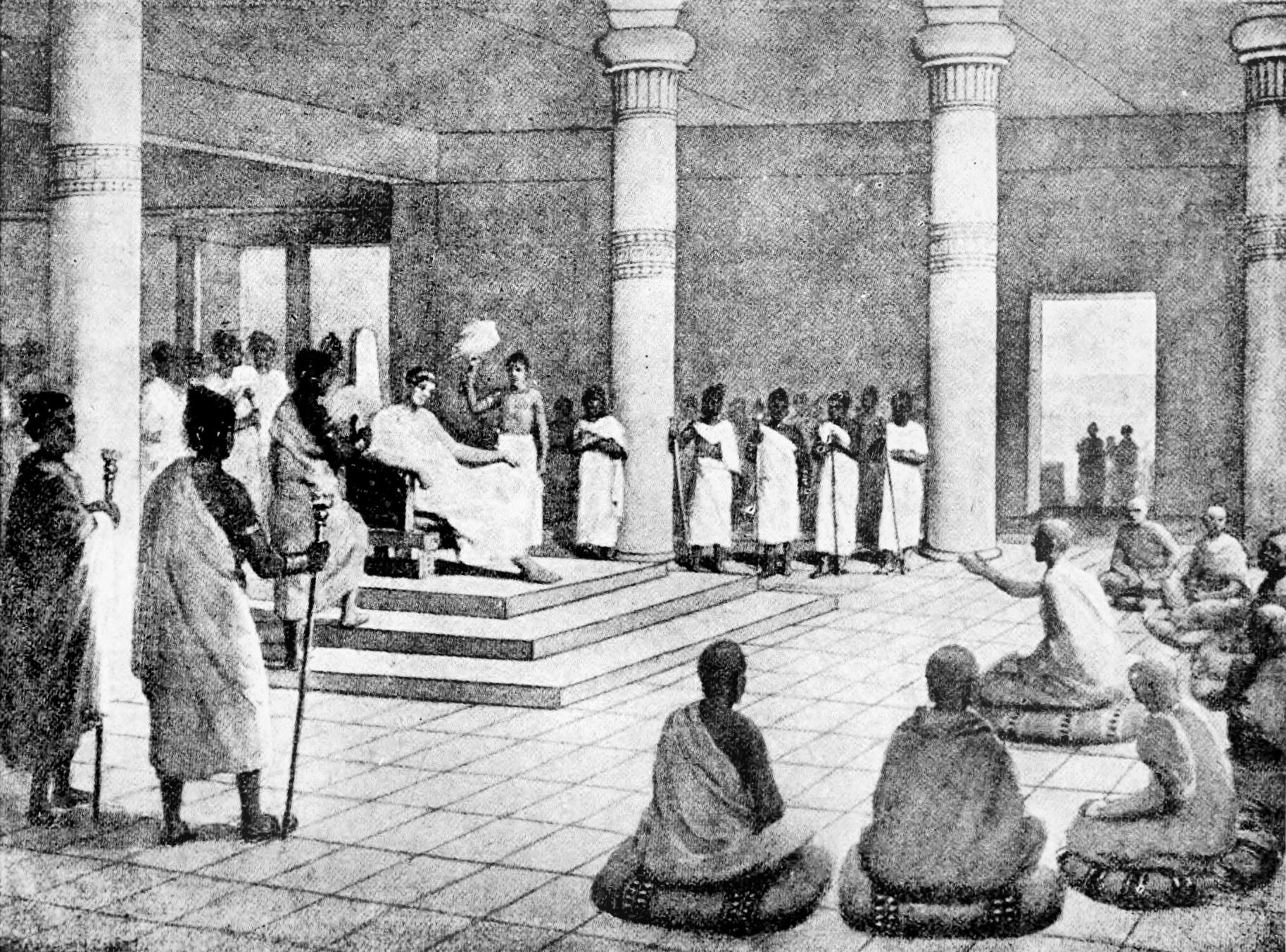

王や貴族や長者たちもこういう議論を待ちかねていたようだ。大いに議論を煽り、賞金を出してまでも有能な論理が生まれていくことを望んだ。そのため論客たちは弁論のための説得法を徹底検討し、論証のための起承転結を完全無欠なまでに用意しようとした。なかには奇を衒ったものも少なくない。

ぼくは量子力学者シュレディンガー(1043夜)の『生命とは何か』が、このヴェーダーンタ哲学に言及しているのを知って、どこかから忽然と英知の声をもらったような気がしたので、当時住んでいた新宿御苑近くの図書館で全部で9巻の『ウパニシャッド全集』を見つけ、とても興奮したものだ。しばらく繙読に通った。世界文庫刊行会が大正13年に刊行した古色が燻し銀のように輝いていた全集だ。高楠順次郎が監修、木村泰賢(96夜)が翻訳にあたっていた。

仏典には個人の著者名がなく、たいていが編著者集団によるものになっている(有名なのが3期にわたる仏典結集だ)。ところが意外なことに、仏教誕生以前のインド哲学には個人の著作が早くに出現する。

紀元前8世紀前後、ウッダーラカ・アール二という大哲人が登場して、インド哲学最初最大の嚆矢ともいうべき「有の哲学」を提示した。タレス、ソクラテス、プラトン(799夜)が前6世紀くらいだから、かなり早い。

ウッダーラカ・アール二は、世界には最初に「有」(サット)があった、その「有」はブラフマンという根本実在だと説いた。これは早々に「ブラフマンだけが唯一無二の有である」という論理(ロゴス)を提起したということで、そのような論理(ロゴス)が唯一無二であるということを宣言していた。ということは第二、第三の神々などが存在する余地はないということだ。

ギリシア哲学やキリスト教が「初めにロゴスがあった、神はロゴスとともに生まれた」と主張したのに対して、ウッダーラカ・アール二はそうではなく、ロゴスこそが唯一無二で、論理こそが神の別名あるいは異名そのものの展開だと考えたのである。これは言葉(ロゴス)そのものに唯一無二性の起源があるということでもあった。

その後、時代が変わってきた。紀元前5世紀をくだってくると、ジャイナ教や原始仏教が新たな信仰スタイルを提唱して、それが民衆のあいだに少しずつ広まりはじめた。そこでバラモンたちはこれに対抗するべく、信仰体系と学問体系の両方を準備せざるをえなくなってきた。

こうしてここに、一方では「ヒンドゥー教」が確立し、他方では複雑難解な教理哲学や文法学など、すなわち「インド哲学」が確立していくことになる。

インド哲学は独自の言語体系をつくりだした。自然言語であるヴェーダ語を確乎不動のものにするため、サンスクリット語という人工言語を構築したのだ(ヴェーダ語をもとにサンスクリット語をつくりあげた)。なかでも紀元前4世紀の天才的な文法学者パーニニの『アシュターディヤーイー』は一般には「パーニニ文典」と呼ばれるのだが、約4000ほどの論理記憶用のスートラ(短句)を用意して、インド哲学の基本用法を組み立てるための、いわば人工知能のプログラミング言語のようなものを提供した。これらは紀元前2世紀にはパタンジャリによってさらに精緻に磨かれる。

インド哲学が独自のプログラミング言語(サンスクリット語とその表現方法)を獲得することによって、ギリシア哲学とはまったく異なる体系を確立していったことは、世界哲学史上でも特筆に値する。それも一様な哲学ではなく、幾つかの流派に分かれていっせいに立ち上げていった。これがいわゆる「インド六派哲学」(96夜)だ。

サーンキヤ(数理派)、ヨーガ(行法派)、ヴェーダーンタ(思惟派)、ミーマンサー(祭祀文法派)、ニヤーヤ(論理学派)、ヴァイシェーシカ(自然哲学派)の六派にまとめられる。それぞれ特色があるのだが、なかで各派がとくに際立ったちがいを見せるのは、最初の3つが唯名論を重視して因中有果論を表明し、うしろの3派が実在論を重視して因中無果論を説いたということだ。

因中有果とはすべての事象は原因の中にすでに結果が包含されているという見方を、因中無果とは原因と結果の関係にはそれほどの必然性がないという見方をいうのだが、このちがいが因果応報の各哲学を変化させるとともに、インド哲学特有の論理を多様に育むことになった。

では、以上のことをとりあえずの前説にして、本書で宮元がどのようにインド哲学にひそむ7つの難問を料理したのか、その味を紹介しておきたい。

ぼくの要約編集では危険だろうが、まあ、やむをえない。気になる諸姉諸兄は宮元の著作で確かめてほしい。

【第1難問】ことばには世界を創る力があるのか?

この問いは、言葉は真実を表明できるのかという問いである。インド哲学は言葉が世界を創ると確信する。それが大前提だ。だから言葉は真実(サティヤ)をあらわせる。そう、考えた。言葉には世界を創る力があるばかりか、根本的な真実をつくる力があるとみなされたのだ。サティヤはそれこそ「必ずその通りにものごとを実現する力をもつもの」という意味だ。言霊っぽい。

ふつうは、言葉なんてしごく感覚的なことで、心や真実をあらわしているとは思わない。なぜなら言葉で嘘もつけるし、まちがったことも言えるからだ。人や時代や土地柄によって言葉づかいもちがうし、いつも言葉が同じ意味で使われているとも思えない。これがふつうの常識だ。

しかし、インド哲学はそう見ない。もともとヴェーダのマントラから世界が生まれ、言葉はブラフマン(宇宙原理)でもあったのだから、言語力こそがあらゆる力の源泉なのである。印哲では、なんだって言語力で説明がついたのだ。

それゆえ「その通りにものごとを実現する」には、たとえばサティヤはカーマ(願望)と連合するほうに動いて願いを叶える気分をつくり、ヴァチャナ(語句)と連合すればその気分が詩歌に至り、そのサティアをヴラタ(誓約・約束)と連動させれば、人生での約束事を保証していくというふうになるとみなされた。いっときぼくが夢中になった5世紀の言語哲人バルトリハリは、言葉(語)そのものがブラフマンだとみなしたほどだ。

というわけで、第1難問については、「言葉には世界を創る力があった」のである。

【第2難問】「有る」とは何か。「無い」とは何か?

ウッダーラカ・アールニの「有の哲学」は「有」から始まっていた。「有」から始まるということは、この世において「いったいどうやって無から有が生じたのか」などとは考えないということだ。のっけが「有」なのだ。最初から「有」があったのだ。どんな「有」も「有」からしか生じないとみなすのである。

こういうインド哲学は流出論的な一元論である。そういう特徴をもつ。ユダヤ教もエン・ソフという流出から世界が始まったと見るが、インド哲学は「有」だけが流出していくと見た。

流出論的な一元論はいきおい唯名論的になる。唯名論(ノミナリズム)というのは、ヨーロッパ中世のスコラ哲学が生んだ普遍論争が際立たせたもので、そこでは「人間」「愛」「犬」「薔薇」といった類の概念は実在しないとみなし、それらには名(名辞)があるだけだと見た。これに対して実在論(リアリズム)は、どんな歴史や現象であれそこにおこっていることは、それらに名前がついていようといまいと、それらについての記述があろとなかろうと、ほぼ実在しているとする見方である。

インド哲学は言葉を本質化して見るので、最初ははなはだ唯名論的になる。へたをすれば名辞がありさえすればいいので、それを次々に連ねていくと神秘主義的な傾向にもなる。とくにウッダーラカ・アールニの哲学を解釈していくと、そうなりかねない。しかし六派哲学の時代になると、インド哲学にも実在論が台頭する。ミーマンサー、ニヤーヤ、ヴァイシェーシカの学派だ。とくにヴァイシェーシカ学派は、「すべては知られるものであり、かつ言語にも表現できる」と見て、「知られるもの、言語表現できるものはすべて実在する」とみなした。この「知られる」には「知覚される」だけではなく「推理される」も含まれる。

そこで第2難問だが、「有る」はともかく、「無い」の説明が面倒だろうと思われようが、そんなことはない。インド実在論の見方からすると、「ない」や「無」の議論は実はたいへん明快なのである。「ここに水瓶がない」は「ここに水瓶の無がある」といふうに言えばいいからだ。

これは、「対蹠者」と「場」と「無」の3つを一挙に捉えるという方法だ。ラッセルやクワインらが先導してきたヨーロッパの論理学では、「丸い四角形」は意義(センス)をもつけれども指示対象としての意味(ミーニング)をもたないとされてきたのだが、印哲のヴァイシェーシカ学派では、「丸い四角形」は「絶対にありえないものとして実在するもの」というふうになる。

こういうわけで、すべては「ある」であって、「無」や「ない」すら「無がある」のだし、「ないということがある」なのである。この方法は、初期宇宙に「なかった」はずのヒッグス粒子やダークマターを「あるもの」として提案した宇宙物理学の推論方法につながるところがある(678夜、1506夜参照)。

【第3難問】本当の「自己」とは何か?

これもかなりの難問だ。ずっとそう思われてきた。「私」って何かだなんて、とうていわかりそうもない。哲学が躓いてきたものがあるとすれば、それこそは「自己」や「私」なのである。

デカルトの「我思う、ゆえに我あり」も、問題は「我」だった。認知科学や脳科学もそこをいまだに明快な説明をしていないままにある。とくに自己の本体と自己意識の区別がなかなかつかないままになっている(最近の認知科学では自己ないしは自己意識は脳のモニタリングによる産物だとみなされつつある)。

しかし、インド哲学ではこの点についても、まったく迷わない。「自己」とはアートマンというもので、そのアートマン(我)とブラフマン(梵)とは一体だと捉えるからだ。梵我一如で一蓮托生なのである。最初に自己を措かないで、最初からアートマンはブラフマンと一緒になっていたと見るからだ。そういう梵我一如状態のアートマンのことをとりあえず真我という。

インド哲学で自己の議論を樹立したのはヤージュニャヴァルキヤだった。紀元前700年前後の哲人で、ウッダーラカ・アルーニの弟子としてウパニシャッドを代表するともくされている。ヤージュニャヴァルキヤは、世界がすべてアートマン(真我)にほかならず、そのアートマンが認識主体になりうる唯一のものだとみなしつつ、しかし認識対象にはなりえないとみなした。では、アートマンは自己反映できないのかといえば、そうなのだ。アートマンは把握することも表現することもできない。それならアートマンを確認するにはどうするかといえば、「Aはアートマンではない、Bはアートマンではない、Nはアートマンではない」というふうに「~ではない、~ではない」(ネーティ、ネーティ)と言明していく。ヤージュニャヴァルキヤは、そう説いた。

これははっきりいえば「自己は知りえない」ということである。生きるものが生きる器の中にあることを器世間というが、アートマンはその器世間に内属してはいるだろうが、その全体を器世間という環境たらしめているものでもあるからだ。アートマンによる自己認識は不可能だという説である。

仏教では心身にもたらされる作用のことを、まとめて五蘊(ごうん)という。「蘊」とは集まりのこと、センシング・クラスターのことだ。色蘊(色や形の集まり)、受蘊(感知する作用の集まり)、想蘊(識別作用の集まり)、行蘊(想起するものの集まり)、識蘊(判断作用の集まり)の五つをいう。

ブッダは五蘊いずれもが常住の自己ではないと説き、それゆえこうした頼りにならないものを錯誤して心身活動の根拠にしてはいけないと戒めた。これを「五蘊非我説」という。五蘊には我(自己)がない、非我であるという説だ。宮元は、ここにはヤージュニャヴァルキヤの哲学を正統に継承できているものがあると見る。

ヤージュニャヴァルキヤやブッダの自己認識不可能説は、ずっと下って8世紀に登場した哲人シャンカラによって「不二一元論」というものになる。これは梵我一如をさらに発展させたもので、原因を必要としないで存立するブラフマンと個別の本体であるアートマンとは、本来において同一で、それゆえ梵我は一如にして、かつまた不二一元であると説いたものだった。

インド哲学では、こうした不即不離について、実に多くの言説が提起され、乱れとんでもきた。ぼくは相即相入を説いた華厳世界観にもその特色が濃厚に投影したと思っている。

【第4難問】無我説は成り立つか?

インド・アーリア人を悩ませたのは輪廻(サンサーラ)である。輪廻転生とも訳す。業(カルマ)によって生まれ変わりがおこるという観念のことだが、再生と再死がずうっとくりかえされるというのだから、これは辛い。

自己の輪廻転生なのだから、死んでも死ねない。自分と死は切り離せない。そこで、業をつくっているらしい欲望を滅却すれば輪廻をめぐる苦悩がなくなるのではないか、そのためには苦行をしたり瞑想をしたりするのが有効なのではないかということが模索された。

ブッダが目覚める前にひっかかっていたことも、このことだった。若いブッダは苦行にも瞑想にも励んだのだが、いくら激しい苦行をしても苦しみに耐えられたとしても苦悩はなくならず、いくら瞑想しても瞑想中はともかくも瞑想がおわると欲望が再発してくるのを知って、輪廻を恐れる感情には制御不能・自覚不能な自己にまつわる根本的生存欲のようなものが関与しているのだと気が付いた。

輪廻転生が恐いのは、そのように思う自己があるからで、それならそんな自己を実感しなくなればいいのだが、それがそうならない。この、自己にへばりついて制御不能になっている根本的生存欲のことを、仏教では渇愛(かつあい)とか無明(むみょう)という。

渇愛や無明が動き出さないようにするには、どうするか。ブッダはこの根本的生存欲を脱するには「智慧」をもつ以外にはないと悟った。人生が苦渋に満ちていることを知り、世の中は無常そのものであると諦めること、そう思えることが智慧である。また自己の心身に自己を実感しないように「五蘊非我」(五蘊はすべて我に非ずという説)を感じられるようにすること、それが智慧だった。

ところが、ブッダが入滅してしばらくすると非我観が修正されてきた。心身のいずれも自己でないのなら、そもそも自己なんてものはないのではないかという考え方が台頭したのである。これが「無我」説だ。

紀元前2世紀の『ミリンダ王の問い』に無我説が確立していることが見てとれる。バクトリア国王メナンドロス(ミリンダ)が仏教界の長老ナーガセーナとの問答に感動して仏教に帰依したという顛末を記したものだ。

『ミリンダ王の問い』で明白になった無我説は、輪廻の主体から自己を外してしまうものだった。宮元はこのようなナーガセーナ流の無我説が台頭してしまったため、その後の仏教はブッダの非我を存分に持ち出せず、ついつい無我の説明に終始することになったと説明している。

というわけで、インド哲学的には無我説は成り立たないのである。とはいえ無我説が仏教修行に我執の減退を貫かせることになったのは、仏教の新たな実用力になったとも、宮元は説明する。

【第5難問】名付けの根拠は何か?

幼児はものごとの名前をおぼえることからすべての学習を始める。つまり「ワンワン」「お母さん」「わたち」「お菓子」といった名付けを知ることから、世界を知り始める。ということは、世界は事物や現象で埋まっているというより、さまざまな名前でできているということになる。これはむろん唯名論(命名先行主義)による解釈だ。

しかし、世界がさまざまな名前でできているからといって、それを学習すれば世界がわかるかというと、そうはいかない。名付け(ネーミング)はあまりに任意にされてきたからだ。そのためヨーロッパではこれを学問(学知)でカバーすることにした。学科(スクール)を立て、名辞と概念を普遍と特殊に区分けして、そこに生成と発展の段階を与えていくことによって、このプロセスを学習できるようにした。オッカムの剃刀を駆使して、唯名論の残響からの脱出を試みたのだ。

これはこれでたいへんな効果があったのだが、インド哲学では実在論が名付けの混乱にメスをふるった。とくにヴァイシェーシカ学派だ。

世界には無数の個物があって、それぞれに名がついている。すべての個物いちいちに別々の名がつくのではない。「馬」という名は馬という共通の属性をもつものすべてに名付けられた。この共通の属性は普遍的なものだ。しかし、「馬」という名はその名によって「牛」や「鹿」や「虹」や「道」とは区別できる機能をもちうる。これは名には特殊化する機能もあるということを示す。そうだとすると、普遍(サマーニャ)と特殊(ヴィシエーシャ)は、最も簡潔な規則(それをラーガヴァと言った)によって結びついているはずなのだ。こうしてヴァイシェーシカ学派は、ヨーロッパのようには普遍と特殊を分けなかったのだ。

5世紀のプラシャスタパーダやその著作に注をつけたヴィヨーマシヴァは、この普遍と特殊が二重に畳まれているのは、名前に便宜性=偶有性がひそむからだとみなした。宮元はそうは説明していないが、これは名付けにひそむコンティンジェンシー(当初のものに別様の可能性が包含されていること)の指摘だったのではないかと、ぼくは思っている。

【第6難問】知識は形をもつか?

知識とはどういうものか、残念ながらいまだに定説がない。かつては神々に全知全能が想定されていたので、その神々の知を譲渡されたかっこうで人間の知識が形成されてきたとみなされたのだが、いまではこんなふうに「アダムが知識を盗んだ」ふうなことは、誰も思わない。

最近では知識は、知覚や思考、判断や行動、経験やコミュニケーション、社会との軋轢などによって獲得された情報知識のこと全般をさすようになっている。さらに、コンピュータにあらかたの知識が入ることがわかってからは、システムが用意した区分と階層とが「知識の構造」を代用するようになった(とみなされるようになった)。が、今度はこれでは知識がシステムに依存しすぎて、知識そのものの動向は見えてはこない。カーソル・インすればいつでも引き出せることが可能になっただけなのだ。

そこで、とりあえずは形式知と暗黙知、選言的知識と手続き的知識、アプリオリな知識(先験的な知識)とアポステリオリな知識(後天的な知識)、さらには記憶と再生との関連で分類できる知識などというふうに分別もするようになってきたのだが、これとて知識の本源に触れた感じはしない。とくに「不完全な知」や「いくつもの根拠にまたがる知」をどう取り扱っていいか、こうした見方ではなかなか明確にはなってこない。ここらはきっとイアン・ハッキング(1334夜)めいた検証をしたほうがいいだろう。

こういう問題を、インド哲学はどうしたか。どうもしていない。そもそもシステムにあたるものを事実や情報が入る容器とは見ていないのだ。またシステムに入るコンテンツが知識だとも見ていない。

インド哲学では、もともとが「世界=器世間=システム=知」なのである。根源的な言語作用によって梵我一如化されたアートマン=ブラフマン状態が「知」の母型なのである。つまり、インド哲学ではシステムとコンテンツは分かれないのだ。

では、何も分かれないのかといえば、そこは便法で分けた。まずは言葉にならない無分別知と言語化できる有分別知があって、記憶や判断にまわるのは有分別知だとみなした。これを「決知」などともいう。しかし、決知としての有分別知は人間が素朴に選別できるものであってよく、とくに高次な知識になっているわけではない(高次になる必要もない)。それは体験的な現実から判断できる知としてのアルタというもので、そのアルタの知は高次化したり深化したりはしないと見た。ここまでは知識は形をもっている。

その知識が高次になったり深まったりする場合は、そこからは知的な作業ではない。解脱(げだつ)のプロセスと一緒になっていく。

仏教では唯識派がそこを強調するのだが、前意識に感知された知識と、意識に感知されたものとを区別する。「前意識」は眼識・耳識・鼻識・舌識・身識の五識のことを、意識のほうを「第六識」という。五識と第六識をあわせて六識または現行という。

唯識は、この六識の奥に「末那識」(マナ識)が、さらにその奥の奥には「阿頼耶識」(アラーヤ識)があると見た。合計で八識になるのだが、この阿頼耶識がまわりまわってすべての意識を動かし、そこに知識を引っ付けてくるのだとみなしたのだ。

ようするに、知識とはいっても世界の識別をしている知識だけでは、本来の知を会得したことにはならないと考えたのである。それはせいぜい、異熟(行為から判断する知識)、思量(思考によって得る知識)、了別(対象によって識別された知識)などにとどまる。でも、アルタを相手にしているのなら(解脱なんてしたいと思わないなら)、それはそれで十分なのである。

【第7難問】どのようにして、何が何の原因なのか?

ここで問われているのは、世界を因中有果論で見るのか、因中無果論で見るのかという難問だ。もう少しひらたくいえば「因果応報」とはどういうものなのかということだ。

インド・アーリア人に因果応報という考え方が蔓延したのは、業による輪廻転生がもたらすものが現実や人生に及んでいるとみなされたからだった。「親の因果が子に報い」と言うように、因果応報説では、いったいどんな原因がどんな結果になるのかということが取り沙汰された。そうした取り沙汰のなかでは、善行を積めば次の世で次善が得られると想定するのは当然のことだった。そこには前世・現世・来世も想定された。「自業自得」も議論された。自分の業が自分にどう回帰してくるのか、自業自得のことは、考えれば考えるほどアタマが痛い。

やがて原因の中にどのくらい結果の種があるのかどうかということ、その関係をどのように見るのかということが、インド哲学の全般でも最大の問題になっていった。

前節で紹介しておいたように、因中有果論はすべての事象が原因の中に結果が包含されることをいい、因中無果論はその逆で因果の関係には必然性がないという見方のことをいう。もっとも二つは真逆の関係にあるというより、大半が因中有果を実感するなかで、因中無果を言い放つのにかなり大胆な仮説が必要だということを告げている。

因中有果論はビッグバン理論や進化論のような流出論でできている。時間は強力に一方向に流れ、つねに先行するものが後出するものに含まれる(ないしは排除されたり捨てられたりする)。しかしとはいえ、その前駆性と後発性の関係はけっこう微妙なのである。

インド哲学ではサーンキヤ学派がこのしくみを解明しようとして、宇宙全般にプラクリティ(物質原理)とプルシャ(精神原理)とを二元的に想定して、これらの相互関係で説明した。

宇宙的な状態であるプラクリティは、その内なる三つの構成要素としてのサットヴァ(純質)・ラジャス(激質)・タマス(翳質)が平衡状態にあるときは自身で安定しているのだが、ひとたびプルシャからの観照をうけると均衡を失い、決まった順序で開展(パリナーマ)を始める。これが因果応報をつくるというのだ。プルシャから観照をうけるというところに、宇宙に言及しようとした知覚や思考が関与する。

因中無果論を解明してみせたのはヴァイシェーシカ学派のほうである。こちらは実在論的で、多元的だ。そもそも因果や応報を考える前に、世の中にはいくつもの範疇(句義)があるのだから、これらが無作為に動くなどと考えては因果応報が勝手に動くように見えて収拾がつかなくなる。そこで、範疇を実体・性質・運動・普遍・特殊・内属・非実在などに分けて、これらが多元的に動いているということを見つめるべきだというのだ。そうすれば、原因と結果は必ずしも部分と全体の関係に還元などできないことが見えてくる。そういう見方だった。

因中有果論と因中無果論の両方から自在になろうとしたニヤーヤ学派もいた。この学派は有効な知覚とは何かを求めて、直接知覚、推論、類比、証言という4つの認識方法が原因と結果の関係に自在な見地をもたらすと見た。

いずれも因果応報をのりこえるというものではないが、インド哲学が「何が何の原因なのかをどのようにして決めようとしてきたのか」ということを、独自に解決しようとしてきたこと、その非ヨーロッパ的方法論に、ときに粛然とさせられることがある。

⊕ インド哲学 七つの難問 ⊕

∈ 著者:宮元啓一

∈ 発行者:野間佐和子

∈ 編集:太田憲一郎

∈ 装幀者:山岸義明

∈ 発行所:株式会社 講談社

∈ 印刷所:信毎書籍印刷 株式会社

⊂ 2002年11月10日 第1刷発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序章 インド哲学は哲学である

∈ 第1問 ことばには世界を創る力があるのか?

∈ 第2問 「有る」とは何か、「無い」とは何か?

∈ 第3問 本当の「自己」とは何か?

∈ 第4問 無我説は成り立つか?

∈ 第5問 名付けの根拠は何か?

∈ 第6問 知識は形をもつか?

∈ 第7問 どのようにして、何が何の原因なのか?

⊕ 執者略歴 ⊕

宮元啓一

1948年、東京都生まれ。1970年東京大学文学部印度哲学科卒、1972年同大学院修士課程修了、1975年東方研究会研究員、春秋社編集部で仏教書籍などの担当編集者。1986年國學院大學講師、1988年助教授、1995年教授(文学部哲学科)。1997年「初期ヴァイシェーシカ学派の形而上学と認識論」で東大文学博士。著書に、『わかる仏教史』(春秋社)、『牛は実在するのだ!―インド実在論哲学「十句義論」を読む』(青土社)、『日本奇僧伝』(ちくま学芸文庫)、『ブッダ―伝統的釈迦像の虚構と真実』(光文社)など多数ある。