父の先見

IT革命の変質とヒトの尊厳に関する提言

ハヤカワ新書juice 2010

Jaron Lanier

You are not a Gadget : A Manifesto 2010

[訳]井口耕二

編集:ジェフ・アレクサンダーほか

装幀:渡邊民人

ジャロン・ラニアーとは一度しか会っていないが、アーティスティックで融通のきかない強烈な個性の持ち主であることはすぐわかった。モントレーでのTED1991のときだ。

ぼくを抱きかかえるようにした太っちょのリチャード・ワーマン(1296夜)は、最初にテッド・ネルソンを、次にアラン・ケイを、それからニコニコ笑いながら、「ほら彼がヴァーチャル・リアリティの狂人、ジャロン・ラニアーだ。JLというよりVRだろ」と紹介してくれた。ライオンの鬣(たてがみ)めいた茫々の黄色い髪で、図体がでかく、会場をもさもさと動いていた。ラニアーの次に紹介してくれたのはハイパーカードを開発したばかりの痩身小柄のビル・アトキンソンだった。

4人ともワーマンと佐藤恵子が愉快な茶々を入れてくれた。2日後、サンフランシスコ脇のマリーナ・ディストリクトに、ぼくはテッド・ネルソンの自宅に当たるヨットを訪ねた。ネルソンはラニアーを褒めていた。

ヴァーチャル・リアリティ(VR)という言葉をつくったのはラニアーだ。当時、「ヴァーチャル(V)・リアリティ(R)」という用語は、けっこう妙なものだった。

V的なRなのか、RというものはVを伴うと言っているのか、たんなるV(仮想)でもたんなるR(現実)でもない新たなVRという世界をつくりたいと言っているのか、知覚や身体が入っていけるVRを強調しているのか、いろいろとれる。

ラニアーはなぜこんな用語によって新技能界に参入しようと思ったのか。本書によれば、まだ16ビットのワンチップコンピュータで騒がれていた80年代の後半、ラニアーはのちに電子フロンティア財団の共同創立者となるジョン・ペリー・バーロウと、のちに「ワイアード」誌の創刊で話題をまくケビン・ケリーと、夜っぴいて議論をしていたようだ。

話題はいつも、コンピュータ・テクノロジーは人間の何かを拡張するのか、それとも何かを縮退させるのかということだったらしい。

当時すでに大規模なソフトウェアを開発するとその維持が悲惨なものになっていた。小さなプログラムを書くのはかなり楽しいのに、ある規模を超えると、実際のコンピュータRと理想的なコンピュータVの区別がつかなくなって、多くのプログラマーが統合失調症のようになっていた。

ティム・バーナーズ=リーが工夫したウェブは、最小限のことしかできなかったから(すべてのページがすべてのユーザーからアクセスが可能になるという、ただそれだけだったから)、かえって広まったのである。自由度が大きいソフトだったら、そうはいかなかった。

ラニアーたちは、だったらR(リアル)とV(ヴァーチャル)の相克ではなく、Vのほうを先に拡張しておくとどうなるのか、そこを詰めて議論した。

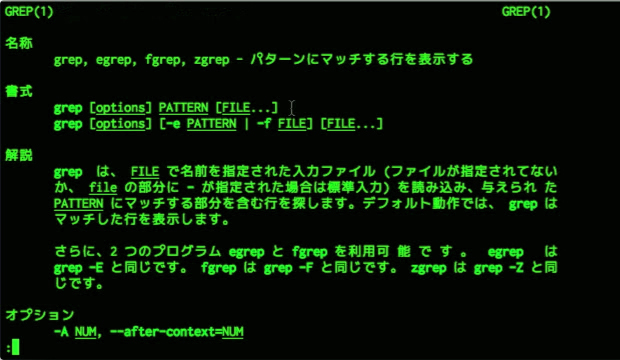

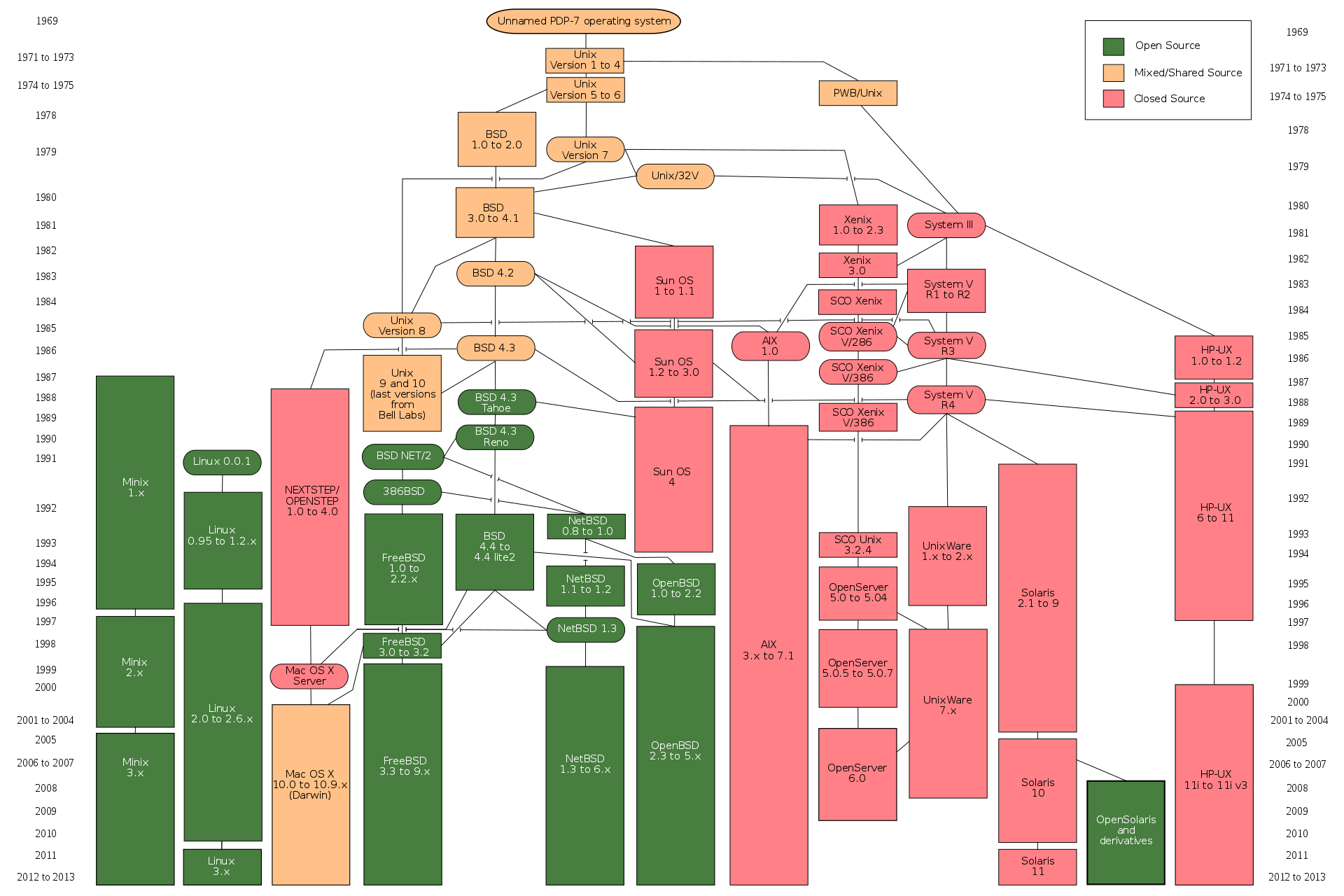

ただし、他のシリコンバレーの連中が血道を上げているような標準化(デファクト・スタンダード)をめざすようではまずい。標準というのは先見の明がないものをいう。鉄道の線路軌道の幅がそうだった。Unixもそうだった。あれはヴァーチャルの逆なのだ。

Unixの中核になっているのはコマンドライン・インターフェースというものである。このインターフェースは指示を入力してリターンキーを叩くと指示内容が実行されるのだが、このときリターンを人間が叩いたのかプログラムがそうしたのかわからなくすることを技術原理としている。

現実の人間はコンピュータよりキーボード操作が遅いので、その隙間でこの原理は発動できる。その結果、Unixでは離散的なイベントやソフト開発ばかりが基礎になった。

ラニアーたちは、Unixが離散的で抽象的な記号の組み合わせを選択したために、R世界の連続性や非抽象的な感覚を著しく軽視していくのではないかと危惧した。

こういう設計はよくない。そう思ったのだが、その後のウィンドウズも結局はこのUnixの亡霊を嫁にもらうことになった。そして世界を支配していくことになった。何かが、まずい。こうは、したくない、その気持ちがヴァーチャル・リアリティという用語にこめられている。

ヴァーチャル(virtual)という言葉は、日本では「仮想的」とか「虚構的」という意味に使われることが多いけれど、そのため「リアル」(real)に対比されることが多いのだが、語源的にいうとそうではない。

ピエール・レヴィ(ミシェル・セールやカストリアディスの弟子)が『ヴァーチャルとは何か』(昭和堂)で説明していたように、ヴァーチャルとは「可能的に存在しうるもの」「可能的な場や思考」のこと全般を言う。

そもそも「ヴァーチャル」はラテン語の「ヴィルトゥス」から派生した言葉で、「潜在性」とか「潜勢力」といった意味をもつ。ということは、ヴァーチャルに対比されるのはリアルではなく、実は「アクチュアル」(現実化された事態)であり、リアルに対比されるのは、実は「ポシブル」(可能的事態)なのである。

それはともかく、ラニアーはネット社会、インターネット技術、IT思考の将来が先細りするか歪んでいくだろうことを見越して、先手で「VR」を持ち出したのだったろうと思う。そうしたくなったのは、すでにマルチメディア技術やそれを支える技能感覚に、ラニアーからすると閉塞的になりすぎるか、開放的になりすぎるか、どちらかに振り切ったコンピュータ・テクノロジーばかりがふえてきて、その両方ともが産業界に手ごめにされつつあったからだった。

ラニアーは早くからファイル利用という考え方にも疑問を感じていたらしい。

もともとテッド・ネルソンが構想した「ザナドゥ」などのハイパーテキストのプランには、ファイルの縛りなんてなかったのに、Unixがファイルをもち、Macもジェフ・ラスキンの仕事をスティーブ・ジョブズが引き継いでからファイルを入れた。ウィンドウズとなると、まるごとファイルばかりでできている。ラニアーはこれに警戒を示した。

なぜファイルが問題なのか。ファイルというソフトプログラムは、人間が興味をもったり表現したりするものは必ず小さなクラスター(かたまり)に切り離すことができるという考え方にもとづいて設計されている。そのクラスターは必ずヴァージョンがあり、それらを操作するにはファイルのためのアプリとマッチしていなければならないというふうになっている。

これではまずい。人間がファイルに見合うガジェットになっていく。人間にひそむ可能性が切り刻まれて、どんどんマッシュアップされていく。

もともとインターネットは、核攻撃にも耐えられるようにと冷戦時代に考案されたもので、一部が壊れても全体は稼働できる構造になっている。裏を返せば、全体がわからなくても部分は理解できるということだ。このしくみの中核にあるのはパケット交換である。

パケットはファイルを細かく分割したもので、インターネットのノードからノードへと受け渡されて移動していく。陸上競技のリレーでバトンが渡されていくようなものだ。宛先はパケットに書かれている。あるノードから次のノードへパケットを渡そうとしたとき、受け取ったという確認が返ってこなければ、送信先のノードは別の経路をトライする。指定されているのは宛先であって経路ではないからだ。これなら攻撃を受けても大丈夫だろうと判断されたのだ。

こうしてインターネットはファイル分割とパケット交換という二つの“内容輸送具”にもとづいて分散型のアーキテクチャーをとることになったのだが、そのぶんインターネットにどんな情報や知識が流れているかわ把握するのが困難になっていった。一つひとつのパケットはファイルの断片にすぎないのだから、流れてゆくパケットの中身を調べても、分割される前のファイルの中身を推測するのは難しい。

こうした事情あれこれから、もとをただせばファイルをマルチメディアの基本に据えたのが問題だったのではないかというのが、ラニアーの判断だったのである。

この本は、21世紀に入ってからデジタル革命の展開ぐあいがかなりおかしくなっていることを告発した一冊だ。

どうでもいいような匿名のコメントがふえ、思いつきの動画をつかったつまらないおふざけが流行し、ふまじめなマッシュアップが罷り通っているのはまだしも実害がないとしても、ネット総体としてのコミュニケーションがだんだん貧相になり、ネットに登場していくときのユーザーの人間性が下品になっていったことが目にあまる。

なぜ、こんな体たらくになってきたのか。そんな体たらくがいつのまにか、こぞって「ソーシャル」と呼ばれてしまったのだ。おそらくはユーザーたちが相手にしているのが集団意識であるからだ。ユーザーがアクセスしているのは、たいていは「ぼんやりした集合知」なのである。誰も一人ひとりの人間と実質の「感知」をやりとりしてはいない。みんながガジェットになりながらコミュニケーションしているにすぎない。そんなものがソーシャルであるわけがない。そう、ラニアーは告発をする。

インターネットはまるで生物進化の途上を歩んでいるかのように、システムを目的なく膨張させてきた(生物は進化の目的などもっていない)。

とくに最近はプライバシーと匿名性と暗号化についての技術イデオロギーが重視されるようになって、不透明性を上げていくような方向にインターネットが邁進しはじめた。

たとえば、クラウドアーキテクチャーの普及がそれを加速させている。同じソフトウェアでもログインするたびに使うサーバーが異なり、たったいま現在、どのサーバーにログインしているのかは把握しにくくなってきた。ビットがコンピュータ間を移動する時間をレイテシーと言うのだが、このレイテシーが大きな問題になるケースでは、どのサーバーにログインしているのかがわかれないと困るのに、それができなくなりつつある。

なぜ、ネットはこんなふうに不透明性を上げようとしているのか。なぜ曖昧なほうがいいのか。ラニアーはここには、ひとつにはインターネットが生命のようなものを獲得してそのうちメタ生物になるのを見たいという開発者たちの“自動進化欲望”が渦巻いているからではないか(この行く先がシンギュラリティ待望幻想だ)、もうひとつにはインターネットにかかわる技術者たちの多くが既存メディア社会に攻撃をかけているのだという自負が高まり(それによって新しい歴史の担い手になっているという自負も高まり)、この幻想を強化するにはシステムのプロセスを敵に知られないようにしているという技術的集団心理がはたらいているのではないかと、推理する。

本書は、うまく書けているとは言いがたい。いささかラニアーの被害妄想が膨らみすぎているきらいもある。とくにインターネットとコンピュータにまつわるサイバネティック・ファシズムを糾弾したいと思いすぎているところ、またグーグル以降のシリコンバレー型の技能マオイズムに危険思想を見ているところは、しばしば過剰反応に思える。

だが、ラニアー自身がそうしたインターネット創成期の技術パイオニアの一人であっただけに、このような過剰反応のなかにはいくつか切羽つまった傾聴すべきところも含まれる。フリーウェアについてのラニアーの懸念も、そうした自身の体験からも生じていた。

1980年代の終わり、風変わりで汚らしい二人の技術ナードが、MITにほど近いアパートで新たな夢にとりくんでいた。一人はジャロン・ラニアー、もう一人はリチャード・ストールマンである。

MIT時代にGNUを開発していたストールマンは、ちょっと前から理想的なLISPマシンにとりくんでいた。LISPは人工知能研究のために使われるプログラミング言語で、ストールマンはそのLISPがたんに走るだけではなく、システム設計の根底をLISPに最適化したものを作り、それにふさわしいユーザーインターフェースもつくりあげ、コンピュータとはかくあるべしというものをつくろうとしていた。コンピュータはかくあるべしのほうはラニアーの夢が花開いていた。

ところが開発費が追いつかない。そこでLISPマシンはシンボリックスという会社に面倒を見てもらうことにした。当時のシンボリックスは意欲的ではあったが、まだ小さかった。何かがおこれば潰れるか買い取られる危険性をもっていた。そこでストールマンはコンピュータコードやそのコードによって育まれた文化が商業主義や法律主義にからめとられないような防衛策を講じることにした。

ラニアーはこの対策には疑問をもったのだが、LISPマシンが解体する危険を黙って見ているよりよいとも思われたのでストールマンに従った。ストールマンはUnixオペレーティングシステムによる無償ヴァージョンを作る決断をした。

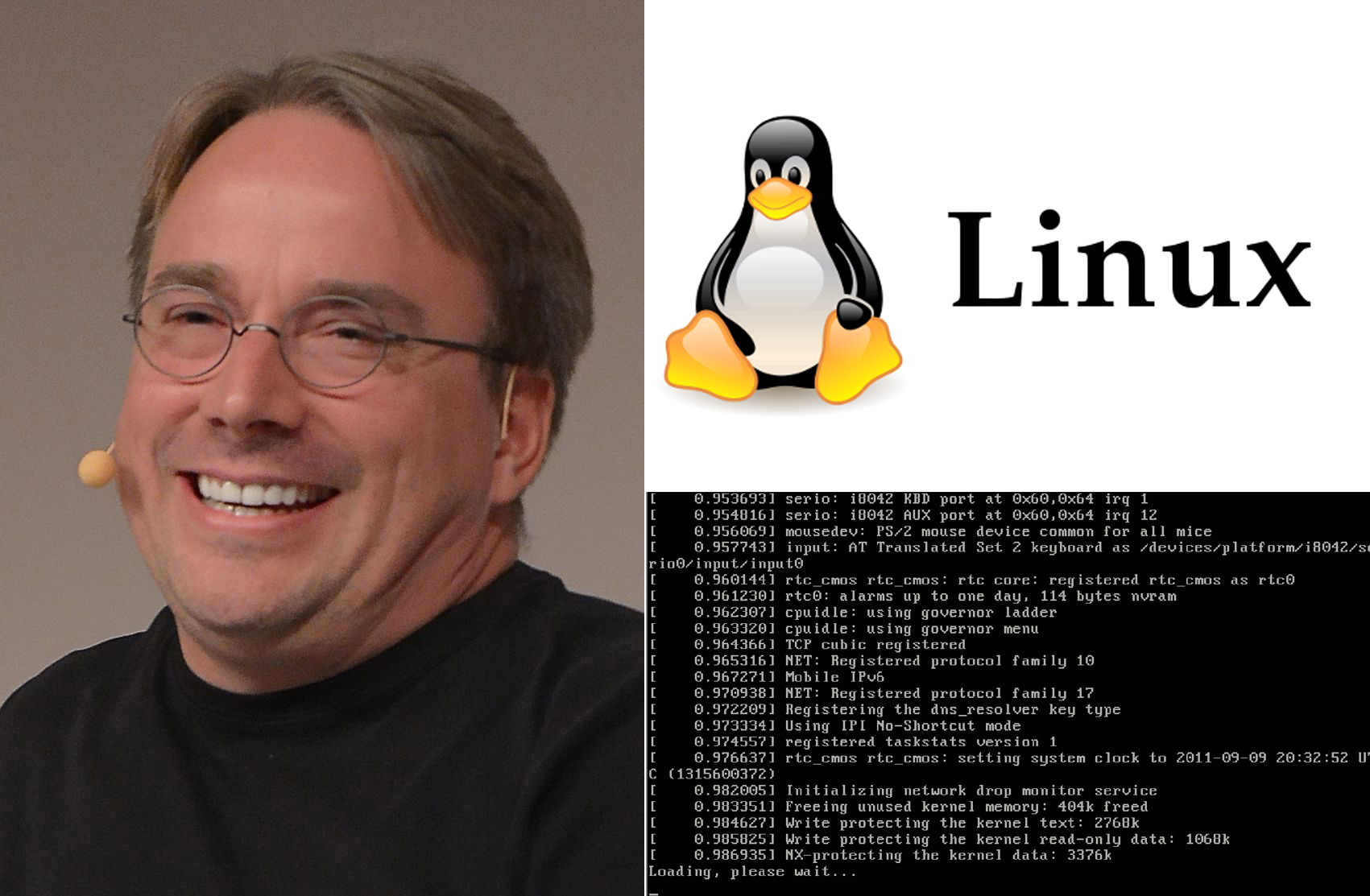

このストールマンの意図を継承したのがヘルシンキ大学にいたリーナス・トーバルズである。トーバルズはインテルチップを使って同じことを推進した。これが1991年に完成した「リナックス」(Linuxカーネル)だ。オープンソースを謳ったリナックスは爆発的に人気を獲得していった。

こうしてフリーソフトウェアという技術文化の地平が爆発的に(よくいえば自発的に)拓かれていった。ラニアーはオープンソースやフリーソフトウェアそのものに反対しているのではない。ただ、LISPマシンの無償ヴァージョンやリナックスのようなキラーOSが時代を席巻してしまうことが、新たな創造力の萌芽の可能性を奪いかねないことを懸念する。

本書のなかでラニアーが提案していることはあっちゃこっちゃに散らかってはいるが、基本、ラディカルである。たとえば、次のようなことだ。

◎多くの集団が出入りする自由だけを管理するための社会設計

思想を変更しなければならない。

◎ジェームズ・スロウィッキーの『「みんなの意見」は案外正

しい』に依拠してサイトやアプリを設計するのはそろそろや

めたほうがいい。

◎音楽表現がMIDIで固定化してしまったような例をおこさ

ないための対策を練るべきだ。そのためにはミュージシャン

は闘うべきだ。

◎そうしなければ危険な目にあいそうな場合を除いては、投稿

時に匿名を用いないほうがいい。

◎ネットユーザーは、SNSが用意したテンプレートには収ま

らない思考や表現をするのがいい。

◎ときには閲覧時間の100倍の時間をかけた動画を公開して

みなさい。

◎メタファーの効用をあらわせるアルゴリズムを思考やコミュ

ニケーションのクロスモーダルな領域で発見する。

◎デジタルデザイナーは人間の理解力を学習して、その理解度

に見合ったデザインを提供するようになったほうがいい。

◎フェイスブックなどで広まりつつある「まやかしの友情」に

クサビを入れるべきだろう。

◎シリコンバレーはリバータリアニズムで充満している。こん

なことにインドの若者や日本人の才能やアジア人の技術力が

かまけているのはつまらない。

◎人間の愉快で充実したコミュニケーションには必ずや非合理

なものがかなりまじっている。これを除去するIT革命には

問題がある。

◎そろそろ自然史を大枠のメタストーリーとした物語編集脳裏

欲をもつ人工知能をつくるべきである。

ところでこの提案群のなかに、スロウィッキーのベストセラー『「みんなの意見」は案外正しい』(角川文庫)のような考え方にあまり依拠するのは危険だという意見が入っているのだが、このあたりの意見についてはまだまだ理解されていないところだろうと思うので、一言加えておきたい。

問題は「集合知」や「集団的知性」は役に立つのかということである。IT屋やネット派のほとんどは役に立つとみるのだが、はたしてそうなのか。

集合知(collective intelligence、collective knowledge)が役に立つと考える研究者や開発者は、集団的に情報や知識を集めていくほうが、集団の中の個人が考える結論よりも穏当あるいは適確な答えを引き出しうるというふうに見るからだ。スロウィッキーは、市場(いちば)に出された牛の重さを多くの群衆が推測した平均値は、他の専門家の推測値よりも正解に近かったという例を出して、集団知の正しさの検証につかい、そうなる理由は人々の意見が多いほうが異なる誤差を互いにキャンセルしあうからだと分析した。

これは一見すると、民主主義や市場経済のよさを語るにはうってつけの強力な説明になる。またネット社会に多様なコメントが乱れとんでいることを容認するにあたっても、強い味方になる。さらにはまた人工知能や学習マシンなどの妥当性もこの味方から援軍をもらえる。

しかし、集合知が正しい「値」を示しうるかどうかということは、一概には決められない。古来の宗教的知性の動向、選挙結果の歴史、ブームやバブルの破綻、ファシズムや集団的暴挙の問題など、かなりいろいろな集合知がまきちらした実害の事例を吟味する必要がある。そこには「衆愚」が跋扈する。また、これらをサイバネティクスや計算機科学に導入したときの推移を検討する必要がある。残念ながら、まだそういう検証はされていないままなのだ。

最近は、集団的知性モデルとしてIQS(IQ Social)などという怪しい数学モデルも出回っていて、集合知を計算プロセスに置き換える方法(N要素推論ドメインと時間の確率関数)も提案されている。

安易に集合知が役に立つという路線が、かつて歴史的にもたらしてきたものは、けっこう危ないものだったのだ。

そもそも集合知といっても、これを十把一絡げにはできるはずがない。感覚のレベルなのか、認識のレベルの集合なのか、判断のレベルの集合なのか、言語表現行為のレベルなのか、あるいはすでに影響を受けた者どうしの集合なのか、統計上のファクターに依存した集合なのか、こうしたレベルやプロセスがあきらかにはなっていないのだ。

それでもなんとか集合知を政治活動や社会活動やマーケティング活動に活用しようとすると、やたらにデータを“総合化”することだけが合目的化されていく。また、うっかりすると脳に電極を差して賛成か反対か保留かのニューロン発火を統計したくなったり、ニューロトランスミッターの出具合を計算したくなる。つまりは集合知の奥座敷の脳や体に手を入れたくなるということにもなる。これはかなりヤバイことになるだろう。

しかしそれ以上に問題なのは、今日のインターネット社会で言われる集合知が、すでに検索エンジンがやっていることやソーシャルブックマーカーがやっていることそのものだということにある。つまり「ソーシャル」(社会的)だとみなされていることが協調フィルタリングを通した集合値(=集合知)でしかないというふうになってしまっていること、このことだ。

いいかえれば、個人ユーザーがネットにかかわっているときの相手は、ソーシャル化された集合値という化け物でしかないということなのである。

これは集合知の計算が「集団誤差→平均個人誤差→分散値」というふうになっているからで、ここには「創発」はおろか、個人の「ひらめき」や「まごまご感」や「うろおぼえ」などがまったくない。それらはほぼ排除されてしまうのだ。これではラニアーならずとも警鐘を鳴らしたくなる。

もうひとつ老婆心ながら付け加えておきたいのは、この手の集合知と、なんと集合的無意識(Colective unconscius)やセレンディピティ(serendipity)がごっちゃになるときさえあるということだ。これはもっとむちゃくちゃだ。

本書はジャロン・ラニアーの勇み足がもたらした一冊ではあるが、ときにこういう一冊が何かのストッパーや気付きになることもあるはずだ。

⊕ 人間はガジェットではない ⊕

∈ 著者:ジャロン・ラニアー

∈ 訳者:井口耕二

∈ 発行者:早川浩

∈ 編集:太田憲一郎

∈ 発行所:株式会社 早川書房

∈ 印刷所:株式会社 精興社

∈ 製本所:株式会社 川島製本所

⊂ 2010年12月20日 初版印刷

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈緒言

∈第1部 人とは何か

∈第2部 お金はどうなるのか?

∈第3部 フラットの耐えられない薄さ

∈第4部 ビットを最大限に活用する

∈第5部 未来の体液

∈∈謝辞

⊕ 執者略歴 ⊕

ジャロン・ラニアー

コンピューター科学者、作曲家、ビジュアルアーティスト、著作家。マイクロソフトの社外研究者およびカリフォルニア大学バークレー校起業家・技術センター(CET)客員教授を務める。バーチャルリアリティの研究でも有名で、「バーチャルリアリティ」という呼び方もラニアーが考案したものである。VPL Research社では、外科手術のシミュレーション、自動車内装のプロトタイプ作成、テレビ製造など、バーチャルリアリティを活用したさまざまなアプリケーションを世界に先駆けて開発した。