父の先見

天と地のドラマ

平凡社(イメージの博物誌1) 1977

Warren Kenton

ASTOROLOGY―The Celestial Mirror 1971

[訳]矢島文夫

装幀:谷村彰彦・郡幸彦 協力:板倉勝正

テームズ&ハドソン社(ロンドン)の“Art and Imagination”シリーズが刊行開始されたのは1971年だった。汎宗教的で秘教的な歴史的図版集であるが、粒よりのテーマを選んでいて、1冊ずつの構成もいい。

これまで敬遠されがちだったオカルティズムに属するものをふんだんに入れた。『神聖舞踏』『タントラ』『地霊』『霊・魂・体』『天使』『ユダヤの秘儀』『錬金術』『天地創造』『ミステリアス・ケルト』『時間』『シャーマン』『眼の世界劇場』『龍とドラゴン』『エジプトの神秘』『占星術』『夢』『スーフィー』『生命の樹』『神聖幾何学』『魔術』『タオ』『螺旋の神秘』『聖なるチベット』『マーシャル・アーツ』『死者の書』といったすばらしいラインアップで、“変な図像”を軽快に編集した知のエスプリの配分も申し分なかった。

当時のぼくには『タオ』『神聖舞踏』『スーフィ』は待ってましただったし、ジル・パースの『螺旋の神秘』、フィリップ・ローソンの『タントラ』、ピーター・ペインの『マーシャル・アーツ』、ジュン・ミシェルの『地霊』などは、その着眼点と構成と編集の手際で唸らせた。螺旋学(spirology)を提唱する果敢なジル・パースには、のちにロンドンで出会うことになる。縄文土器から迷宮まで、各地の民族舞踊からミナレットまで追いかける彼女は、スパイラル(捩れ)こそが「世界イメージの臍」だと言っていた。

ぼくはこの年27歳。1971年は借金100万円を元手にオブジェマガジン「遊」を創刊した年で、表紙デザインと総合的なヴィジュアル指南をお願いした杉浦康平(981夜)に導かれて、このシリーズに目を通すことになった。

杉浦さんからは「あのね、どんな図像も輪郭とコンフィギュレーション(布置)と細部が重要だから、よくよく見るといい」という指導があった。ぼくのヴィジュアル・エディティングに基礎体力と動態視力があるとしたら、大辻清司さんの示唆でとりくんだ桑沢デザイン研究所にあった世界の写真集を片っ端から見たことと、30冊ほどの“Art and Imagination”といちいち格闘することで身についたようなものだと思う。

やがて平凡社がシリーズ翻訳を始め、70年代後半に日本語版「イメージの博物誌」全34冊が次々にお目見えした(続刊もあった)。高橋厳・澁澤龍彦・種村季弘・中野美代子・荒俣宏らが翻訳に駆り出された。

そのちょっと前のこと、杉浦さんから突然、世界グラフィックデザイン全集の1冊目で『ヴィジュアル・コミュニケーション』(講談社)っていう本をつくることになったから、松岡君、全面的に手伝ってよと言われ、膨大な図版が見開き単位にレイアウトされるたびにそのテキストとキャプションを書きまくることになった。可視化されたイメージ群を次々に言葉(チャプター解説と図版キャプション)に置換するにはどうしたらいいのかが、ほぼ半年にわたって毎日毎夜試される修行だった。何十回となく“Art and Imagination”のお世話になった。

今夜はその“Art and Imagination”刊行第1冊目の記念すべき『占星術』を千夜千冊する。あまり工夫のないオーソドクスな構成で、西洋占星術しか扱っていないものではあるが、天界にひそんでいるだろうルル3条(ルール・ロール・ツール)を、古代以来の占星術師たちや歴史の中のヴィジュアライザーがどのようなコンポジションにしていったのかという工夫には、いろいろ刺激があった。

人間文化の歴史には、気になることを「見えるもの」「読めるもの」にしていくリプリゼンテーションの歴史と、容易には観測できない「隠れた動向」を予測的かつ暗号的に浮上させるという二つの流れがあるのだが、占星術にはその両方の歴史が刻まれてきた。いちがいにエセ科学だとか、オカルト科学だとは言いきれない。半分は真理探究の予測にもとづきながらも、もう半分はアレゴリカル(寓意的)な「暗合のしくみ」に向かっていったのである。

いま世の中ではやっている星占いは十二星座占いのことで、古代に発生した西洋占星術にもとづいている。ホロスコープをつかうやつだ。

ぼくの周辺にはなぜか占い師の類いの知人が多く、易・タロット・占星術・手相・陰陽五行・心法・風水・スクライング(水晶占い)・ジオマンシー(土占い)・奇門遁甲などのプロやアマチュアが、ふいに「松岡さんのことが気になるので見てあげる」と言って、ときどき詳しい占断結果を知らせてくれていた。いっときは年があけると1年ぶんの分厚い予想書が送られてきて、それが数年続いたこともあった。マドモアゼル朱鷺、鏡リュウジとも親しくなった。1974年に田中泯とハイパーダンスを展開したときは、しばしば庚間左門という水戸の易者が帯同した。

ぼく自身は自分の運勢を知りたいと思ったことはない。記念イベントに吉日を選ばないし、ツキに阿(おもね)ることもなく、ゲンも担(かつ)がない。

ツキは「憑き」のことで、もともとはトランスに入ることをいう。ゲンは「験」のことで、何かの効き目をあらわす兆しに注目することをいう。修「験」道(しゅげんどう)はその効き目に挑む。だから「験担ぎ」は仏教縁起にもとづいたものではあるのだが、ぼくは縁起をそのような短期の因果論や効き目に落としこむのは好まない。

運命や宿命に関心がないわけではない。兼好(367夜)やブレイク(742夜)やメーテルリンク(68夜)、小川未明(73夜)やシオラン(23夜)やタルコフスキー(527夜)に惹かれたのはそういうものをどう綴るか、どう描くかということに関心があるからなのだが、それを自分や自分の周辺にあてはめるのは気が進まない。だいたい未来学すら嫌いなのである。

しかし占術というもの、そのしくみはそれぞれおもしろい。何かの現象を予兆とみなして幾つも並べ、それらの差異目録をつくりだすわけである。その基本には観相学や現象学がある。問題があるとしたら、そこからの勝手な恣意的・世俗的解釈だ。

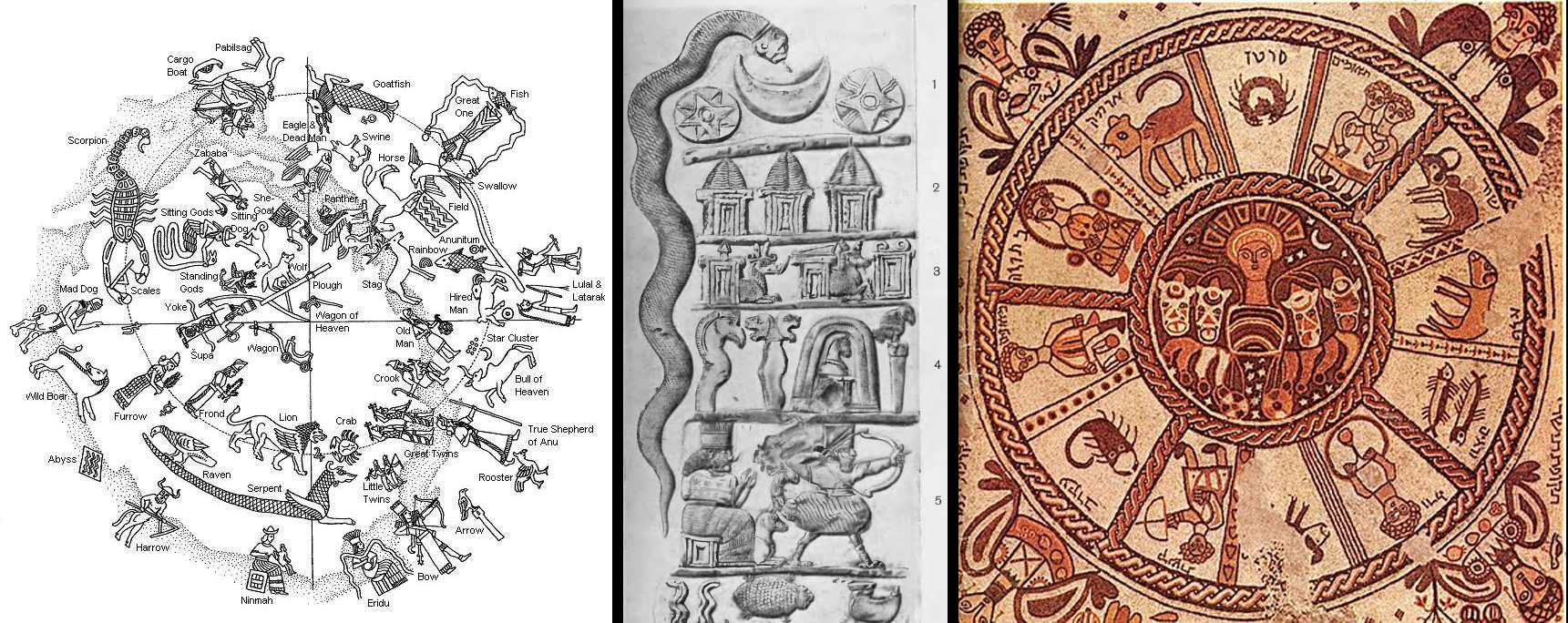

ゾディアック(黄道十二帯=獣帯)をシンボルにした占星術は、紀元前2000年紀のバビロニアで胚胎した。シュメール文明→アッカド人→アッシリア帝国の次に、サマリア人やアムル人がバビロンの民としてつくりあげた農耕型の王朝だ。

ハンムラビ王が栄華を極め、ネブカドネザルをへて、第11王朝のカルデア王国(新バビロニア)に及んだバビロニアは、早くから『ギルガメシュ』(1703夜)に代表されるような叙事詩が得意だったのである。つまり「物語」をもっていた。

占星術は神々と王と王家の吉凶を占うためである。天界と星界がもたらす現象や徴候を地上の行動や人事や収穫にできるだけつなげようとするもので、惑星を中心とする天体のおおまかな動向も「食」や「合」によるわずかな星の変化も、それぞれ占断に反映させていった。

バビロニアに占星術が発達したのは、アヌやエンキやエンリルやティアマトなどたくさんの神々がいて、土地柄が「多神教の風土」であったこと、湿度が低くて満天の星がキラキラと地上にいつも降り注いでいたこと、叙事詩能力があったことにもとづく。そのためバビロンの民にとって天体と神々は分けられず、そのぶん地上の力を分けもつ王たちは半ば天体化していたにちがいない。けれどもその天体が秘める力の何がどのように王事や世事に結びつくのかがわからない。そこで天体動向を前兆とする「占い」のしくみがプリミティブにつくられたのである。

その技法と暗合術は、前4世紀のアレキサンダー大王期にヘレニズムの(融合文化術)の薫陶を受け、しだいに知的な装いをもつようになった。ヘレニズムはホロスコープ(horoscope)を生んだ。この言葉はHORA(時間)とSKOPOS(見るもの)の合成語だ。

ついでヘレニックな占星術が紀元前3世紀にギリシアに伝わって、アストロ(星)を扱う学問アストロロギア(astrologia)として確立した。吉凶占いにすぎなかったバビロニア占星術は、ヘレニズムの知恵と古代ギリシアの知性によって新たな「判断のシステム」に向かったのである。

ホロスコープは個人の出生時と星位図をつなげたもので、特定時点の天体チャートにあたる。天体チャートはプラネット(惑星)、サイン(星座)、ハウス、アスペクトの4つの要素をつかった。このばあいの個人とは王や王家や軍人のことである。ホロスコープの登場によって古代のリーダーたちは一人一人が天体の宿命を背負うことになった。

具体的には、10個の惑星の位置、黄道を12分割したハウス(黄道12宮)、星の上昇や下降(アセンダント・デセンダント)、それらの相互関係などから個人の未来を一人ひとり予測するもので、何を占うかはハウスごとに決める。ハウス1は自分の性格、ハウス2は所有関係、ハウス5は恋愛、ハウス10は社会性、ハウス12は潜在意識を読む。

古代ギリシアが黄道12宮を設定し、それらが獣を象(かたど)った星座が多いので「獣帯」(zodiac)ともみなしたことは、その後の占星術に大きなアレゴリカル・エフェクトをもたらした。黄道帯には13の星座が位置しているのだが、そのうちのへびつかい座を除いて12星座が動きだした。

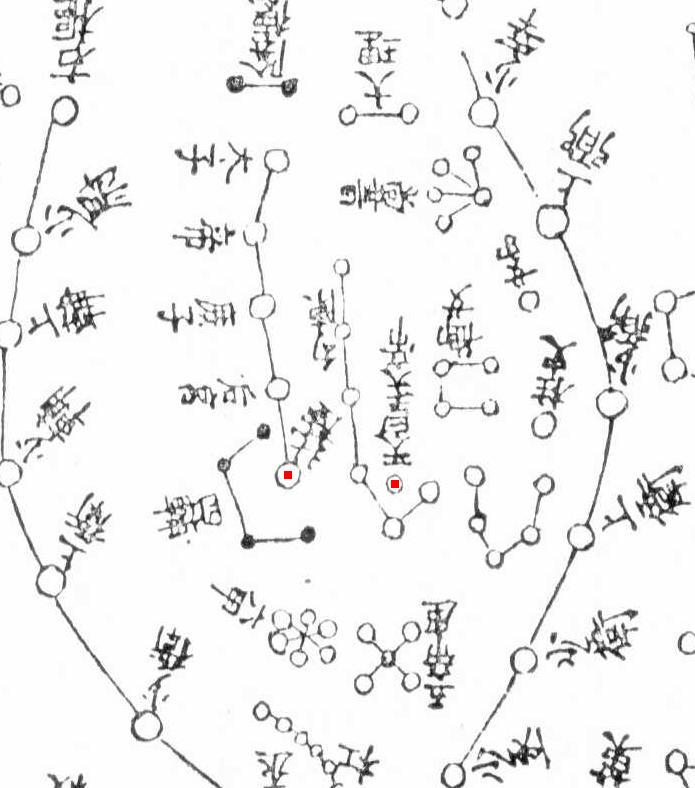

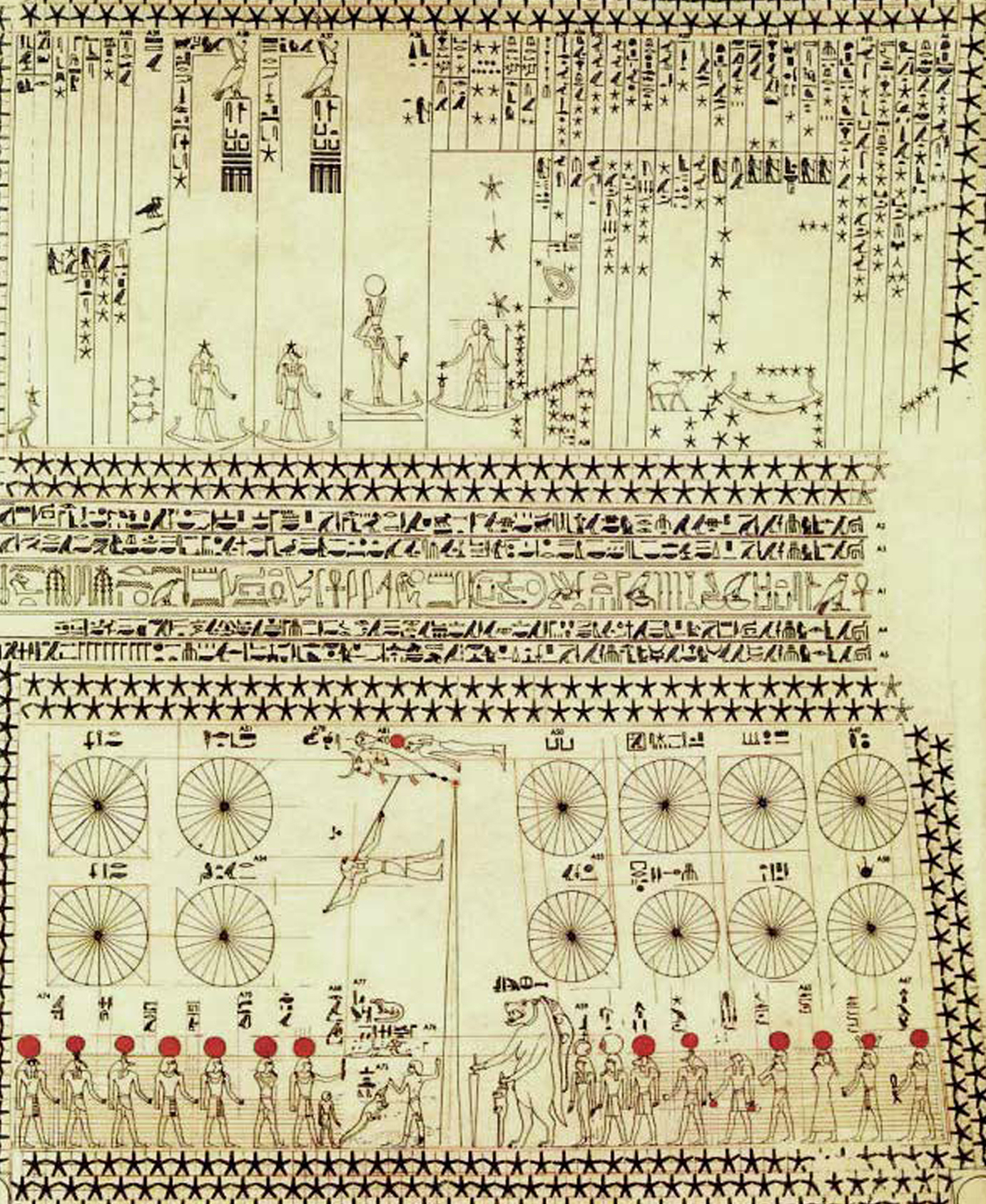

そもそも夜空に光る星をつないで「星座」(constellation)という史上最大の図形を描いたのは古代エジプト人だった。それらは「デカン」と総称された星座たちをもって、1年360日を10日ごとに区切る指標につかった。バビロニアはこれをふやし、のちの88星座のフォーマットにあたる66の星座を想定した。

いったい古代人のどんな想像力が星座を思いつかせたのか、すこぶる興味深いものの、まだ定説はない。おそらく遊牧民や羊飼いや漁師たちによって「移動のためのアトラス」として思いつかれたのではないかと思う。いったん思いつけば、それらは地中海共通の「天体ゲシュタルト」として機能した。そのうち天文学が発展して、星座はヒッパルコスやプトレマイオスによって天体図の中に組み込まれた。

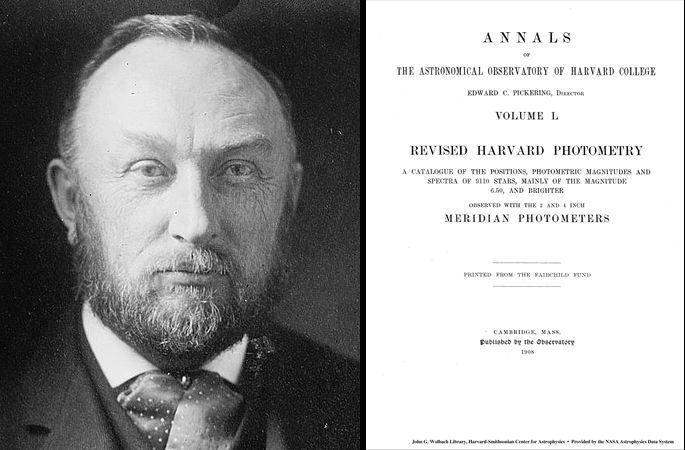

現在の88星座はアメリカの天文学者エドワード・ピッカリングの光速天体カタログにもとづいている。12星座は御存知、おひつじ座、おうし座、ふたご座、かに座、しし座、おとめ座、てんびん座、さそり座、いて座、やぎ座、みずがめ座、うお座。動物が多く、そこにノーマッドな生活用品がまじっている。

その後、占星術はローマ帝国の拡大にともなって、ラテン世界のなかでいくつもの実用性を発揮した。世の中の周期と循環を占うもの(アポカタスタセイス)、惑星の動きから意味を導くもの(クレーロイ)、創世時の天体から現在や未来を占うもの(テマ・ムンディ)、新年を期してその年の予兆を見るもの(アポテレスマタ)、医術と結びついたもの(イアトロマティマティカ)などだ。

中世、こうした占星術的な知識は教会・修道院でも教えるようになり、人生や農耕や商業のヒントになった。モン・サン・ミシェルやシャルトル大聖堂では惑星の運行を学ぶ学校が併設され、ボローニャなどの初期の大学でも占星術は一般知(ゲニカ)の基礎のひとつとして機能した。

原始古代では占術や占卜術はどんな共同体でもおこなわれた。鹿の骨での占いであれ、湯水に手をつける太占(ふとまに)のような占いであれ、また星占いであれ、「お題」を立て、何かの対象の変化を読みとり、その徴候(シンプトン)に意味を読み取るという行為がなされた。

占い(fortune-telling)の結果は、吉兆いずれの結果にかかわらず「神託」(oracle)が下りたとみなされた。神々の神意がオラクルとして顕れたのである。神託は吉と凶、イエスとノー、善意と悪意を孕んだ。

しかし、ここがひとつの重要な分かれ目になるのだが、占いには占術者(占い師)が関与する。初期はシャーマンが占いを代行した。そうすると占術者のパフォーマンスの様子や解釈力がたちまち神託の結果にバイアスをもたらすことになる。占術者がトランス状態をおこすことは少なくないからだ。

ぼくは以前、ミカエル・ローウェとカーメン・ブラッカーが編集した『占いと神託』(海鳴社)を愛読したことがあるが、そのアジアとヨーロッパをまたいで数々の占術的神託の事例を分析した本では、必ずや「オーメン」(omen)、すなわちオミーナ・オブラティの役割がクリティカルに、またシンボリックにはたらいていることが強調されていた。

オーメンはやはり前兆のことであるが、「よくないことがおこる前兆」なのである。それがオーメンだ。だからみんなが怖がった。とくにオーメンの徴候が占術者のパフォーマンスにあらわれると、その前兆の奥に「悪さをする者」や「邪悪なもの」がいるというふうに想定され、悪魔や悪霊が想定される。これが見るからに怖い。ポゼッション(possesion)がおこる。「占有」や「憑依」だ。

こうしたオーメンの介在は、しだいに占いを呪術的に加飾していった(占術者のキャラクターをおおげさにしていった)。その結果、シャーマニックな占いが中央ではだんだん避けられた。その後の本格的な宗教組織では「占い」はほぼ禁止されている。そこに浮上してきたのが占星術のような、あたかも客観的に神託が見えるようなしくみ(判断のシステム)だったのである。

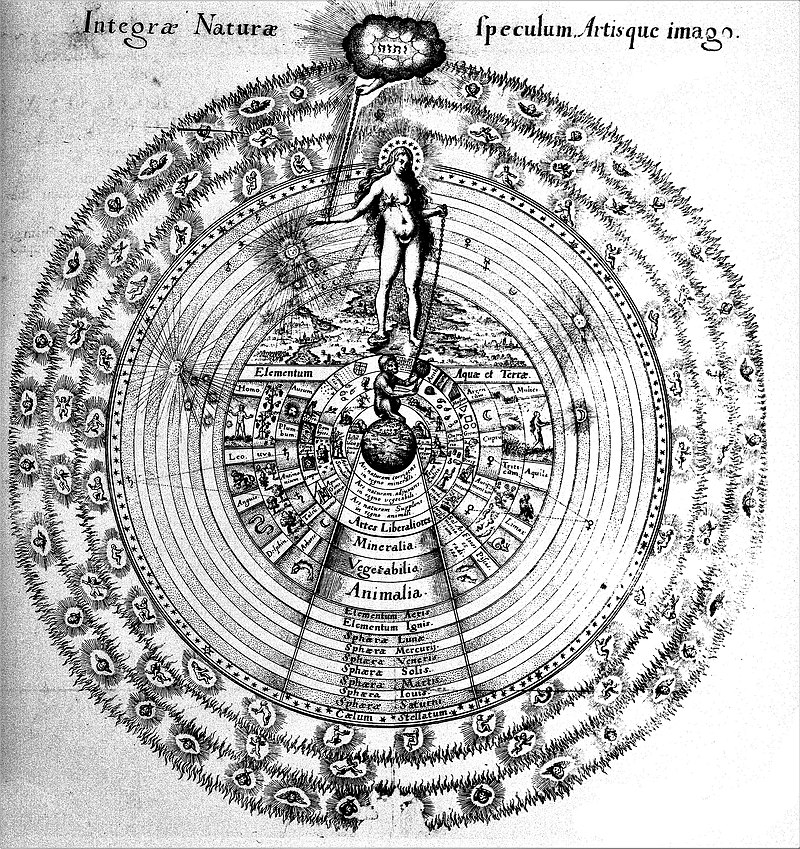

これは占星術の歴史にとっては痛し痒しのことだった。客観性に向かうようになったぶん、合理的な科学に道を譲ることになったからだ。それでも、ルネサンス期やエリザベス朝では白昼のみならず夜空さえも支配する君臨者の知恵が称賛されたので、マルシリオ・フィチーノやジョン・ディーらの神秘学者が占星術的成果に過剰な意義を付与したけれど、またフランスには国家おかかえのジャン=バチスト・モランのような専属占星術師がいたけれど、やがてケプラーの法則やニュートンの法則によって、宇宙(世界)の「力」が天体運動そのものから生まれていることがうすうす実証されてくると、占星術は「天体」から「身体」に投影されるようになって、マクロコスモスとミクロコスモスとの連関が主張されたのである。

占星術は医術や顔相術とまじっていったのだ。医師であって錬金術師であり、占星術師であって霊能力者であった占星術パラケルススの活躍が目立っている。16世紀にユリウス暦が教皇グレゴリウス13世によって変更されたこと、望遠鏡が波及したことも大きかった。以来、占星術は擬似科学とみなされた。

まとめれば、科学が占星術を退役させたのである。このことについては、ハンス・アイゼンクとデイヴィス・ナイアスの『占星術:科学か迷信か』(誠信書房)という有名な本がある。ホロスコープの機能や星位の影響をさまざまに検討した本で、占星術のいかがわしさをほぼ暴露した。

しかし、しかしながらだ。占星術は廃れなかったのだ。みんなツキやゲンが気になっていたのだ。

20世紀のヒトラーのような為政者からアメリカ大統領夫人まで、多くの女の子から有名芸能人まで、星占いはますます盛況になっていく。いまなお女性誌では星占いは必須アイテムであり、テレビのモーニングショーではわかりやすい画像と星キャラとともに必ず「今日の星占い」が流れる。

なぜなのか。なぜ占星術は強いのか。このこと、ときにはちゃんと考えてみたほうがいい。本格宗教に今日的な指針力がなくなってきたからか。それともサブカルのせいなのか。SFやアニメのせいなのか。個人主義が蔓延してエゴセントリックなエニアグラム(enneagram)が流行しているからか。なににせよ、いまやメディアのコメントもSNSのコメントも占星術まがいになっている。

占星術が20世紀に復活流行したことについては、本書では、ユング(830夜)が心理療法として占星術を重視したことが特筆されている。

ユングは心にひそむアーキタイプ(元型)を探求していたのだが、そこに占星術が金星や火星や土星などに託した心理的意匠性を付与していたこと(地球も惑星なのだから、他の惑星の動向の影響を受けないはずがない)、そのことが古代の神話的世界観の広がりや深さを途絶えさせない力をもったこと、さらには男性と女性のアニマとアニムスの姿には、天体的な形象の関与があったほうが、ずっと心が落ち着きやすいことを強調した。

最近ではリズ・グリーンの『占星術とユング心理学』(原書房)が強い説得力をもって、ユング心理学そのもののルーツに占星術がはたらいていたことを証してみせた。とくにユングの告白的書物「赤の書」がそのことを告げていると分析した。鏡リュウジ君もこの本を絶賛している。

本書は占星術を扱っていろいろおもしろい図版を配してはいるが、歴史には詳しくはない。海外には占星術史がいくつもあるが、中山茂の『占星術:その科学史上の位置』(紀伊国屋新書→朝日文庫)を除いて、詳しいものは日本語の本には少ない。ぼくは70年代に外国に行くたび、その手の洋書を集めざるをえなかった。

日本語の本で参考になるのは山内雅夫の『占星術の世界』(中公文庫)と『世界の占星術師とオカルチストたち』(自由国民社)だろう。山内はNHKの経済番組のディレクターで活躍したのち、占星術の探検を究めためずらしい著述家である。世界のビジネスマンたちの意思決定に占星術が応用されていることに気がつき、それから占星術ワールドを渉猟したらしい。

山内の見方は、星座やゾディアックがエジプトやシュメールの都市文化を背景にできあがっていったのは、トーテム思考が強かったからで、占星術というものはトーテム神秘主義が派生させたシンボル操作術のひとつだろうというものだった。「トーテムがするすると地上から上昇して、天界に張り付いた」という見方である。

しかし、占星術はトーテム思考だけでは発展しない。その何組かのトーテム群に「意図の変向」を読みとれるようにしなければならなかった。では、どのように?

ぼくはそこには「アルス・コンビナトリア」がはたらいたと思っている。それというのも、バロック時代にタロットカード(Tarot)に占星術が結び付いてタロット占いが生まれたのは、ライムンドゥス・ルルスかが考案したアルス・コンピナトリア(ローギッシュ・マシーネ=論理機械)が適用されたからだったのだ。

占星術にもまさにそのような古代的アルス・コンビナトリアが寄与しただろうと想定できる。実はタロットは「机上の占星術」だったのだ。

⊕『占星術』⊕

∈ 著者:ウォレン・ケントン

∈ 訳者:矢島文夫

∈ 発行所:平凡社

∈ 発行:1977年11月1日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 目次

∈ はじまり 星との出あい

∈ 神々 シンボルとしての星

∈ 宇宙論 星の殿堂

∈ 上昇点 アラビアの星

∈ 朝 西欧の星

∈ 天頂 星の支配

∈ 食 星のおとろえ

∈ 再出現 星のささやき

∈ 図版

∈ 資料図版とその解説

∈ 起源

∈ 古典世界

∈ 初期ユダヤ・キリスト教思想

∈ イスラム

∈ 中世

∈ ルネッサンス

∈ ルネッサンス美術

∈ オカルト〈秘法〉

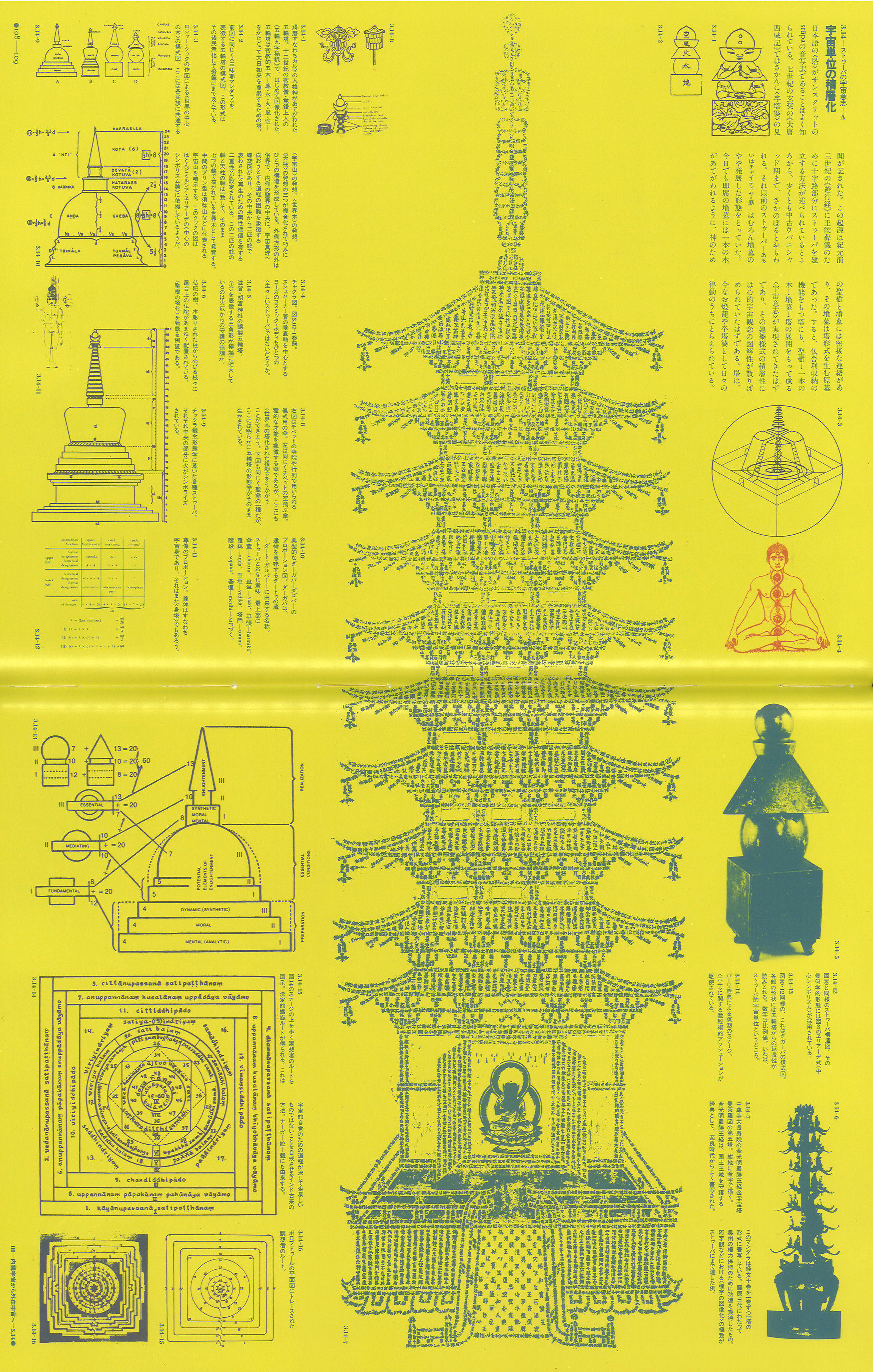

∈ 非西欧占星術

∈ 週渡期

∈ 共存

∈ ニュートン以後

∈ 宇宙時計

⊕ 著者略歴 ⊕

ウォレン・ケントン(Warren Kenton)

1933年ロンドン生まれ。カバラのトレダノ伝統に関する本の著者であり教師。カバラ協会の創設メンバー。演劇やグラフィックデザインの仕事のほか、王立美術院で舞台美術を教え、建築協会でも教鞭をとっていた。

⊕ 訳者略歴 ⊕

矢島文夫 (ヤジマ フミオ)

1982年東京生まれ。東京外国語大学・学習院大学卒業。京都産業大学教授。西アジア文化史・セム言語学専攻。著書『ヴィーナスの神話』(美術出版社)。訳書『ピラミッドの秘密』(みすず書房)、『美浦メットとアラブの大征伐』、『未知の古代文明ディルムン』(平凡社)など。