父の先見

青土社 1994

György Dóczi

The Power of Limits 1981

[訳]多木浩二

子供たちはヒマワリの花のどでかい中央部に、いったいどうしてあんなふうに黒いタネが並んでいるのかを聞きたがる。子供たちは1匹ずつの魚のウロコがあまりにきれいに並んでいるのはなぜかと聞きたがる。そして子供たちは無数の星たちがひしめく銀河の写真を見せられて、どうして銀河が渦巻いているのかを聞きたがる。

いつしか大人たちはそういう問いをしなくなってきた。答えを知っても、それがどのような問いによってそういう答えになっていったかを想像しなくなっている。Q&A、Q→A、Q→Aばかり。ここにはA→Qがない。1つのAから多くのQを作り出す力が欠けている。とりわけ最近の検索社会では、どこにもAばかりが転がっていて、それで世の中が埋められてしまうので、たくさんのQがすっかり思いつかないでいる。

ぼくはこのところ、「A→Q」に関心を寄せている。できれば新たな「A→Q」を作ろうと思っている。それを周囲にも勧めている。世の中の「結論の充満」に飽きてきたからだ。だからありきたりな結論たちに、新たなQを加えたくなっている。

そもそも歴史の基層には、そういう「A→Q」が躍如するはずだ。はいはい、歴史はかくかくしかじか、こういうふうになりました。戦国時代に信長が出て、秀吉がそれを攫って、家康になりました。そこへ黒船がやってきて明治維新です、それの連続でした。で、どうして? その前はどうだったのか。どうして戦国時代になったのか。その戦国時代の前の足利将軍たちは、どうして北条氏の覇権や南北朝の対立を抜け出たの? で、その前の前は? 武家が出た? ではその前から武家以外に弓や刀を使っていなかったのか。このように歴史を戻していけば、その奥にはいくつもの「?」が成り立つはずなのである。

そういう「A→Q」を突きつめていくと、そこにはAではなくて「始原のQ」が控えていることになる。スティーブン・ホーキングやリサ・ランドールも、その「始原のQ」の上に立つ。

先だって長岡に行って火焰土器と花火を見てきた。火焰土器のほうは2日にわたってかなりいろいろ見たのだが、1日目の小林達雄さんの絶妙な「縄文姿勢方針」の解説の飛礫のなかで見た鶏冠型と王冠型の火焰土器が、2日目にも唸りをあげていた。

夜の9時。小林さんとスタッフはいささか趣向を凝らして、この大ぶりで格別な2体の土器を別室の座敷の中央にこれみよがしに飾っておいた。もとは千石原遺跡と道尻手遺跡の出土品だ。そこへ未詳俱楽部の参加者が三三五五入ってきて、1メートル半ほど離れて左右源平に分かれるように並んで坐って眺めた。さすがに正座まではしなかったけれど、1時間半におよぶ小林さんの縄文文化論の話を聞きながら2体の土器をちらちら眺めている時間が、ことのほかよかった。何かがこみあげてきた。

やがてみんなが立ち上がって土器に近づき、半分ほどは膝を折り、間近かに土器を見る。小林さんの縄文飛沫がすでに体のあちこちに滲みている。その浴びたばかりのほやほやの「縄文姿勢方針」でじろじろ土器を見る。接写するように目と心をムーブする。そしておそるおそるQをする。そこへこれまた絶妙な小林さんの応答が入る。Aが入るのではなく、応答が入れ子になっていく。小林さんは質問者に聞き返すのだ。新たなQを立てるのだ。

実は2体の土器は「2つでひとつ」なのである。縄文人たちはおおむね「二項対比」の観念をもっていて、1つの土器を作ると、その片割れも作る。縄文人も「A→Q」なのだ。こうしていくつかの縄文土器のQが関連しあっていった。飾りおいた2つの鶏冠型と王冠型の火焰土器は、その「二項対比」の最も雄弁な典型だったのである。

火焰土器はいったい何をあらわしているのか。岡本太郎このかた多くの空想がめぐらされてきた。確たるものは何もない。しかし小林仮説は明快だ。1体ずつのあらゆる部分がそのままで「Q言語」になっている。その文法や語彙はいまだ詳しくは解かれてはいないけれど、縄文土器はすべからく「縄文言語Q」というものになっている。そう、

見たほうがいいと結論づけた。土器は土器それ自体でヴィジュアル・リテラシーだったのである。「縄文Qの体系」なのである。そう思うべきだ。

また1つの土器は、その土器1つずつが「物語」になっている。「Qという語りもの」になっている。物語の場面のつながりがQ系になっている。1体ずつがぺちゃくちゃと話をしつづけ、別の1体とQを求める会話をしているはずだ。

よく知られるように、縄文土器はほとんどがシンメトリーを破っている。非対称だ。とくに火焰土器はすさまじい。まるで捩れきって炎上しているようにも見える。フロンタリティ(正面性)もはっきりしない。

なぜ、そうなのだろうか。こう、考えればよろしい。これは縄文人が対称とか非対称とか正面性という観念をもってはいないからなのだ。そのかわり、むしろ縄文土器そのものが“縄文称”とでもいうものなのだ。Q対称なのである。対称性ならぬ“縄文称性”なのである。

2体の火焰土器を前に、そんな愉快な想像が高速でかけめぐっていた。そう、そう、始原は未詳でいいじゃないか。どこかで「おおもとのQ」がつながったとみればいいじゃないか。ぼくは小林さんの言葉と土器の形姿と未詳俱楽部の会員の気持ちがしだいに1万年の時空を飛んで、未詳未萌なままに一緒に溶けていくのを感じて、なんともいえぬ「方法日本」の凱歌を感じていた。

翌日、火焰土器が最初に発見された馬高遺跡を眺望して(縄文のクニの上に立って)、そのあと全員で新潟県立博物館へ行った。主任研究員宮尾亨さんの詳細な解説付きだ。

その夜、今度は一転して日本一の呼び声が高い長生橋の花火を見た。新潟県は火焰土器の国であって、また有数の花火の国なのだ。ただし当夜は雨が降ったりやんだりしていた。それでも河原にはぞくぞくと人が集まっている。翌日の新聞によると20万人以上が押し寄せたらしい。われわれはその河原に面する近藤産業ビルの広い屋上に陣取った(小林さんの配慮サシガネによるもので、近藤社長は長岡の大立者)。その屋上から見ていると、突然に降る雨で群衆がそのたびに右往左往する。

いったいなぜわれわれは打ち上げ花火を見たくなるのだろうか。夜空に何を見たいのか。幻想の爆発? イカロスの墜落? 擬似天体のスペクタクル? 軍事なき火薬術の競演? それにしても花火は最初からあんな形だったのだろうか。ひょっとしたら煙だけだったのではないか。そうだとしたら、花火もまたQ極のQコミュニケーションだったはずなのだ。

かくて開煙。次々に小雨のなかを花火が打ち上げられていくのだが、風と雨雲のせいで、打ち上がった花火を雲が邪魔をする。そのため花火の形姿が少々雲隠れしながら重なっていく。むろん花火の大半は球対称でできているのだが、それが異様な気象のなかで不思議な綴り模様を見せはじめた。花火は打ち上がってしまえば数秒後ははらはらと落ちていくだけになる。その消えゆく間際の光跡が十重二十重に重なると、みごとなQ状模様に変わっていく。

こうして焦らしに焦らしたあげく、長岡が誇る三尺玉が打ち上げられた。これは凄まじい。まさにQ対称。しかも当夜は1発目のときは雨が落ち、2発目のときは雷が鳴った。雷雨になった。体が揺さぶられ、ビルが鳴動した。まさに、ばかでかい縄文煙火となったのである。

今夜の「千夜千冊」はジョージ・ドーチの『デザインの自然学』にした。ドーチは北欧・東欧・中東の建築デザインを手がけ、その後はシアトルを皮切りに斬新な建築展を見せてきた。そのドーチの仕事を多木浩二が訳出した。かつて一世を風靡した1冊だ。戸田ツトムと岡孝治の名コンビによるブックデザインとレイアウトがあいかわらず心地よい。戸田君は桑沢デザイン学校のグラフィック科3年生のときに、ぼくが工作舎に連れてきた青年だった。たいへん勘がよく、手が動いた。

本書が提案している概念は「ディナージー」(dinergy)である。訳者の多木さんがディナージーと綴ったのでそう書いたが、きっと「ディナジー」とするほうがわかりやすいだろうとおもうので、以下、ディナジーと表記するけれど、いったいこれは何を意味するかというと、ギリシア語のdia(越える・通り抜ける・対比する)とenergy(エナジー・エネルギー)を合成させた造語で、この言葉にはドーチの深くて編集力に富んだ発想が躍如する。とてもいい用語だ。Q用のコンセプトだ。

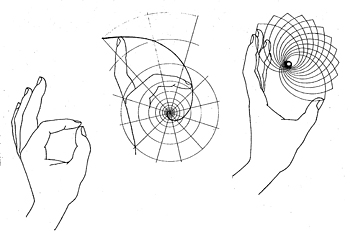

たとえば布を織る。たとえば籠を編む。ここにはディナジーがある。土器の模様や陶器の文様にもディナジーがある。ポリネシアやアフリカの未開部族の入れ墨の模様は、単純な渦巻きや二重螺旋が互いに出会って捩れあう。ここにもディナジーがある。ディナジーのデザインは隣接する相補性を発見する。そしてQ形を生む。ディナジーとは、互いに相補する曲線動向が生み出したQ的デザインの動向のことなのである。

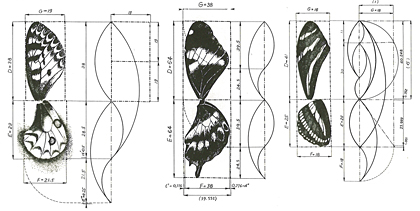

そのようなディナジーは、自然界にもゴマンと動いている。蓮もヒナギクもヒマワリも一様な同心円などではできていない。いくつかの動向が相補的にQ的ディナジーをつくっている。魚の鱗の模様や蝶の鱗粉の模様にもディナジーがある。そこにはメジャーのオーダーとマイナーのオーダーとが重なり、その中間に新たなQが去来して、さらに響きあい、ときに捩れあう。

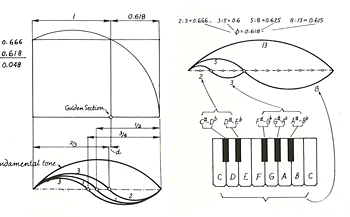

蝶の翅のプロポーション

ブッダは一輪の蓮を手にしてちょっと拈ってみせた。いわゆる「拈華微笑」であるけれど、ブッダはディナジーのありうべき相貌を蓮を拈って示したのだ。Qを示したのだ。しかしながら現代人はそういうディナジーにしょっちゅう接していても、一目でそれがどのようになっているかは、なかなか読みとれない。火焰土器に溜息をつくばかりであるように、次々にQを見逃していく。

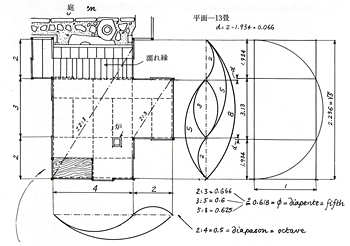

ジョージ・ドーチが本書に列挙し、丹念に図示したディナジーはたいそう多種多様にわたっている。最初こそ黄金分割やフィボナッチ数列を下敷きにしているが、花弁の形状、リラやカエデの葉っぱの形から、古代の編み籠や壺文様へ、さらにはストーンサークルの比例配分に話がおよんでいくうちに、リズムや振動数の問題に深入りすると、音楽におけるオーバートーン(倍音)・パーシャル(部分音)・ハーモニック(協和音)にも、転調にも手をのばす。最後はなんと、遠州の茶室「忘筌」(大徳寺)の間取りにあらわれるディナジーである。

やや総花的にさえ感じるが、この世にひそむディナジーを「A→Q」をもって強調するには、このくらい列挙したほうがよかったのだろう。ドーチの徹底追求の気持ちはよくわかる。しかしぼくからすると、ディナジーを安売りしないほうがいいようにもおもわれる。QはQ(急)に立ち上がってくるものなのだ。

縄文土器にディナジーの意味を絞ってほしいというのではない。古代の編み籠ならたいていは多様な捻りや捩れのディナジーが響きあっている。これは古代不変のQ編みというものだ。絞り染めだって、まことに微妙な皺ぐあい色ぐあいでありながらも、れっきとしたディナジーの産物なのだ。Q染めなのだ。だいたい糸や紐を縒るということがディナジーなのである。Qなのである。

縄文ディナジーは、これらのなかでも格別のQなのではあるまいか。これに匹敵するのは甲骨文か、殷周青銅器にあらわになった饕餮たちのQ々文様だ。

では花火はどうかといえば、おおざっぱには球対称に見えていて、実はその細部はおびただしいディナジーでできあがっている。QがQ々に詰まっている。なぜなら、花火の中身は無数の「紙縒り」でできあがっているからだ。まして打ち上がった花火が重なって、さらにはそこに雲がかかれば、煙火の飛び散った跡の残像に複雑多岐のディナジー光跡がQ激にあからさまになる。

総じてドーチは、ディナジーが「調和」に達している形態だと見たようだ。たしかに調和の美も感じるが、一方そこには不飽和や予測不可能性が汲み出されたとも言うべきである。

エナジーからシナジーへ。シナジーからディナジーへ。いまやぼくはQに及んで究をなし、Qを求めて急になり、Qを興して穹へ行く。いやいや、とてもQ的きわまりない話になりました。