父の先見

西洋隠秘学の系譜

白水社(文庫クセジュ) 1995

Antoine Faivre

L'ésotérism 1992

[訳]田中義廣

編集:山本康 協力:ミシェル・ルーヨ 吉永進一

装幀:田淵裕一

本書は、オカルトっぽいこと、たとえばテレパシー、瞑想、こっくりさん、超常現象、ナスカの地上絵、手相、UFO、スーフィズムなどを、一緒くたに神秘主義的なものと思う安易な向きが少なくないようだけれど、これは訂正したほうがいいという本です。神秘主義は他のさまざまな思想と同様、それなりに厳密なのですよ。ただその厳密さが、他の思想の解読法とはちがっている。

神秘主義のことをギリシア語ではミスティーク(Mystik)、英語ではミスティシズム(mysticism)といい、神秘主義思想のことをフランス語ではエゾテリスム(ésotérisme)、英語ではエソテリシズム(esotericism)といいます。今夜の千夜千冊はフランス語の翻訳本なのでエゾテリスムをつかいますが、ときどき英仏日がちゃんぽんになる。そこは気にしないでください。

エゾテリスムにはいろいろな別名があります。秘教、ミスティシズム、魔術、秘密主義、神秘主義、オカルティズム、隠秘哲学、秘儀、秘密主義、心霊主義、タントリズム、神智学、汎知学、自然魔法主義、スピリチュアリズム、異端思想などなど。濃淡はあるものの、どれもこれもエゾテリスムです。密教だって英語でいえば“Esoteric Buddhism”ですからね。けれどもそこにはけっこういろいろな線引がある。

語法的にいうと、ラテン語世界に「エクソテリック」(公教的・公開的・世俗的)に対するに、これを離れて体験したり議論する「エソテリック」(秘教的・秘伝的・奥義的)という見方がありました。広げるのではなく、伏せる。見せるのではなく、隠す。そういうことをめざした。だからその中身はいわゆるミスティシズム(mysticism)やオカルティズム(occultism)と重なります。重なるのですが、とはいえなにもかもがオカルトではないのです。いいですか。

だったらいろんな言い方をしないで、神秘主義について用語統一をしたらいいのですが、そうはならなかった。まあ、このへんの用語の使い方は慣れてくるとおっつけ見当がつくでしょうし、その用法のちがいもたいして重要ではありませんから、これまたあまり気にしないでください。

それより、さまざまなエゾテリスムにはそれなりのちがいがあるにもかかわらず(セクトも対立も瀕死の重傷もあったにもかかわらず)、何かが強く共通してきたのです。そこが重要です。その共通しているのは何かというと、一言でいえば「非合理なことがとても気になる」ということです。

非合理(irrational)というのは「合理的ではない」「合理のリクツでは説明がつかない」ということです。

合理とはラショナル(rational)でリーズナブル(reasonable)な考え方が確立していくことですから、そこにはロジカルなロゴス(言葉・論理)がしっかり組みこまれています。だから代表的な合理主義といえば18世紀前後に確立した理性哲学をさす。数学や法の大半も合理的な一貫性が成立することを求めます。

これが合理というものですが、ところが経験はそういう合理で一貫しません。自分の経験を合理的に説明することは不可能です。幼児がそうであるように、自分が体験したことが推理(reason)の起点になっている。それぞれの実感や印象や、「惹かれた人」の言っていることのほうが大事なのです。けれどもやがて合理の社会に巻きこまれるうちに、非合理的なことが排除されているのを知って、ついつい合理的な日々をおくり、合理的な考え方をするようになってしまいます。

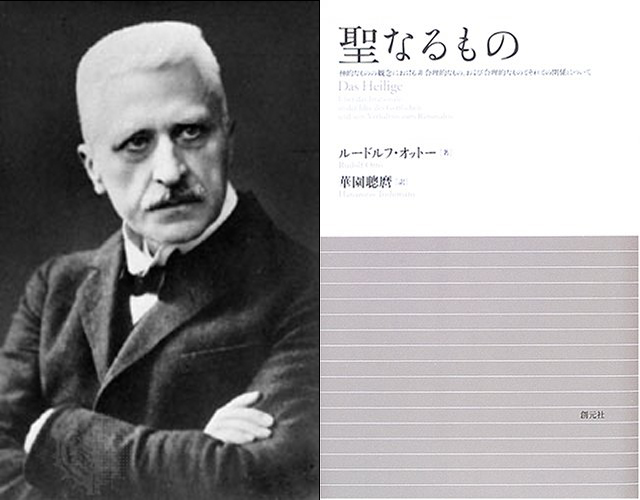

しかし、宗教や神秘主義はそこにあえて反旗をひるがしてきたのですよ。そこで宗教学者のルドルフ・オットーは「宗教の本質は非合理である」と言いました。ただし非合理は合理ではないのだから、リクツでは説明しがたい。そのため説明できない自分の経験は、なんだか直観にばかり頼っていたような気になってしまいます。

けれども実は、そうともいえないのです。非合理は、合理の成立にも含まれているのです。リサ・ボルトロッティに『非合理性』(岩波書店)という本があるので覗いてみてください。「理性には非合理性が必要だった」という画期的な中身です。

というわけで、非合理的なことが気になるというのは「非合理の重要性を確信したい」ということです。むしろ合理では説明がつかないこと、非合理な現象なのにそこにとても大事な中身が感じられる気がすること、その現象に注目したく、そのことをめぐる議論に参画していたいと思うことです。そして、このことこそがエゾテリスムにひそむ驚くべき共通力なのです。

それでは、その共通するものはどのように特徴づけられるかというと、端的には説明できませんが(端的ではないのがエゾテリスムの特色ですから)、本書はエゾテリスムに共通しているのは次の6つのことだろうとみなしました。

①コレスポンダンス(照応)の実感、②生きている自然との共振性、③想像力と結びつく媒体性、④忘れがたい変成体験、⑤コンコルダンス(和協)を実践すること、⑥伝授の方法があること、この6つです。

この見方はマキシマムなものではないけれど、得体が知れない神秘主義の特色を大づかみするには、そこそこわかりやすいのではないかと思います。ぼくの見解もまじえて、ざっと説明しておきます。

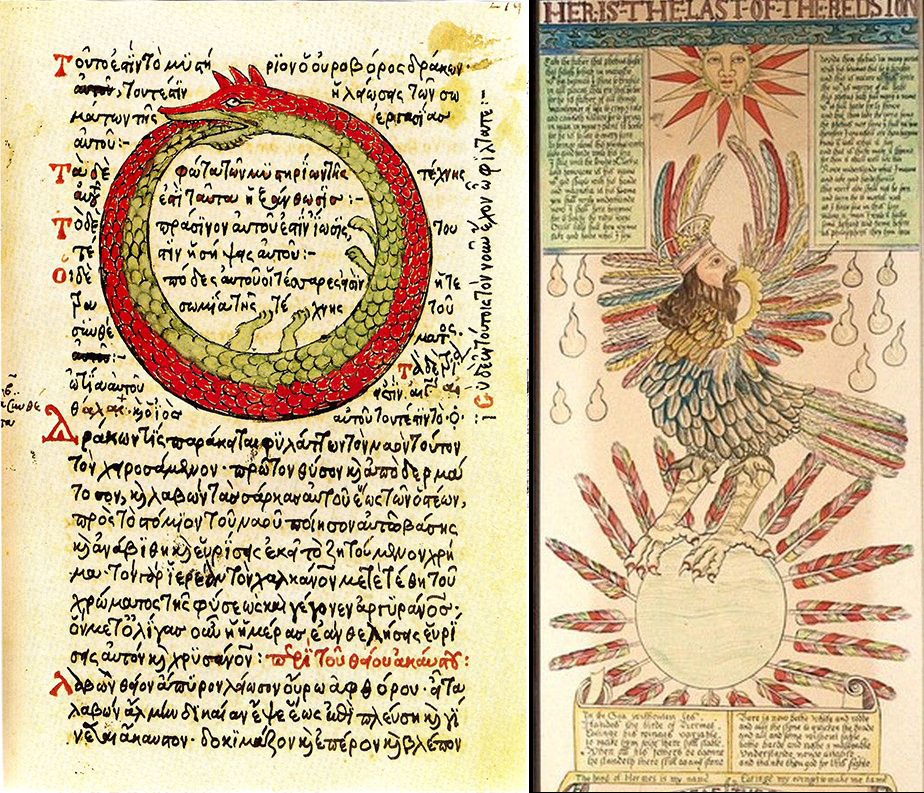

①「コレスポンダンス(照応)の実感」とは、見える世界であれ見えない世界であれ、象徴と現実のあいだには照応関係があるとみなすことをいいます。たとえば惑星と人体の関係、神々の能力と社会制度の関係、自然現象と欲望喚起の関係などに、なんらかの照応があるとみなす。神秘主義者たちの大半は、このコレスポンダンス(correspondences)を必ず重視しました。

エゾテリスムは、コレスポンダンスには汎用的な相互作用のようなものがはたらいていると確信したのですが、その照応関係は大なり小なり隠されている(オカルトされている)だろうとも考えます。その隠れた関係の探索には、たいていアナロジー(類比)とシミリチュード(類似)が駆使されました。

オカルト(occult)とは、もともと「隠されていること一般」をいう用語で、それがしだいに「あえて隠したもの」「隠しておきたいもの」というふうに隠秘の意図をもつというふうに変わっていきました。こうして、コレスポンダンスは「隠されて見えなくなった関係」に新たに気づくことになったのです。そのためルネサンスの思想や表現の大半がコレスポンダントしていました。

神秘主義でいうコレスポンダンスは、その照応力が互いに反応しあっていると解釈する傾向が強かったのです。だからボードレール(773夜)は『悪の華』の中の有名な詩「コレスポンダンス」を、こう結んでいます。「無限なるものの拡がりをもつ。琥珀や麝香、安息香や乳香のごとくに。これら芳香を放つものは、精神と感覚の横溢を謳っている」と。

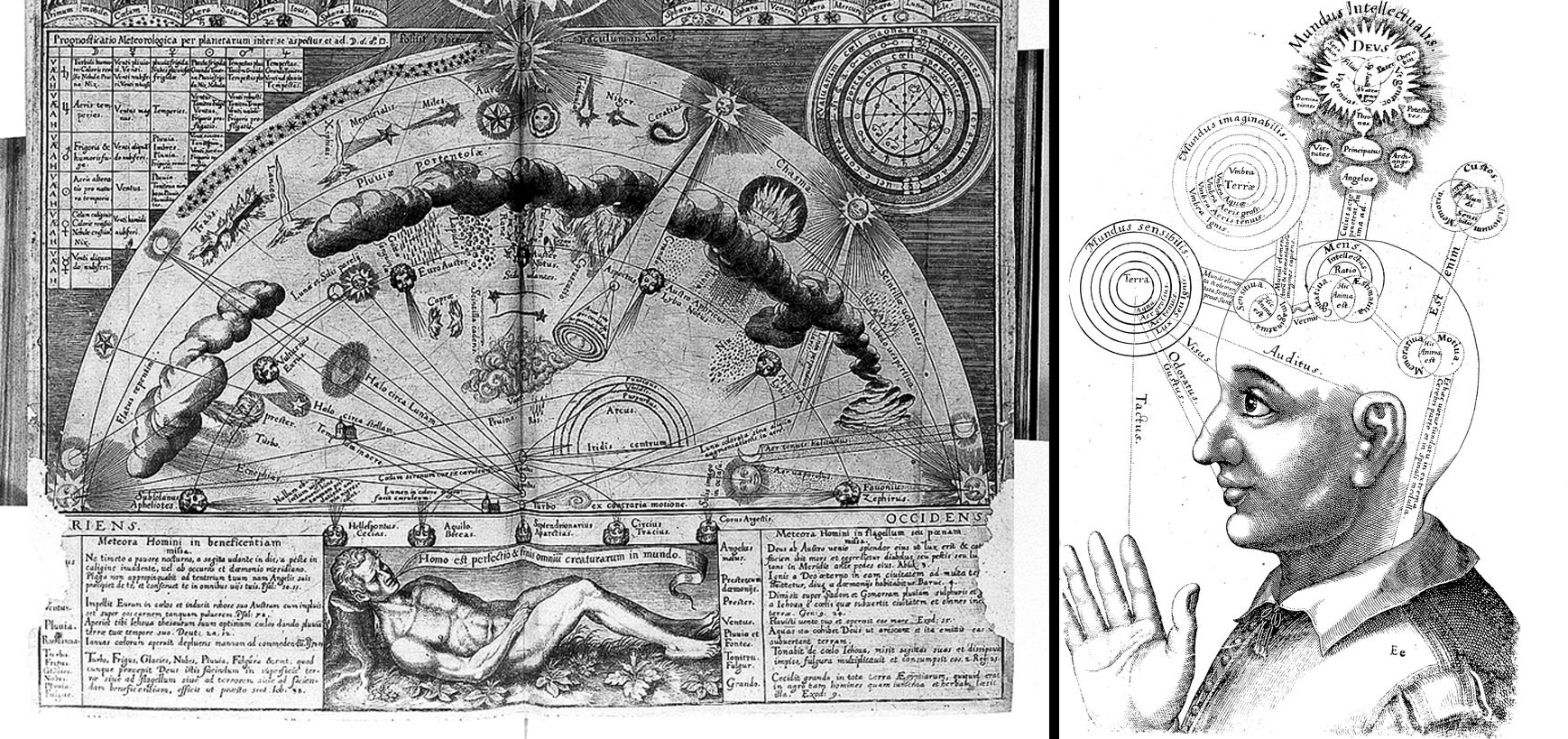

②エゾテリスムは「生きている自然との共振性」を謳います。そうしてきたのは、自然にも物質にも「活力」(この呼び名が神秘主義各派で異なってきた)があるとみなしたからです。活力は森羅万象にひそむエネルゲイアやバイタル・エネルギーのことですが、生命力はここから何かを得ているのです。

その活力と交信できたり共振したい、いやきっと共振できるはずだ、神秘主義者たちはそう考えました。これは物活論としてのアニミズム(animism)ともいえるのですが、それだけではなく、そこにはしばしばルネサンス期の想像力が大事にした「マギア」(魔力)のような循環力が想定されました。想定されただけでなく、そのような想定力をもつことを、キリスト教神秘主義では「グノーシス」(叡知としての知識)とみなしたのです。それはゲーテ(970夜)がファウストとメフィストテレスに語らしめた「万知」のようなものでもありました。

もっとも、この物活論的でアニミニズムっぽい自然共振観は、19世紀の科学が物と心を二分したのちは、形を変えて一元論的な唯心論に向かっていくようになります。最近流行のスピリチュアリズム(spiritualism)はおおむねこの領域に入っているでしょう。ただしグノーシスは二元論にこだわります。

③「想像力と結びつく媒体性」というのは、想像力は何かを媒体にしているにちがいないということです。コレスポンダンスの実感には、たいてい儀礼道具、ヴィジュアルな象徴物、護符、お守り、曼陀羅、仲介霊といった、特定の道具や媒体がアトリビュートすることが多いのですが、それがエゾテリスムの媒介性をさまざまに彩るのです。

この、神秘を脇から呼びこむ媒体性や媒介性としての道具立ては、いまや巷間にあふれることになった中世由来の水晶球やタロットカードに有名ですが、そのほかネックレス、ブレスレット、ロザリオ、数珠、エンブレム、持仏などにも広がります。20世紀半ばになってESPカードやプロファイリングなどがこれに加わった。みんな、よくよく知っていることだよね。

神秘主義に奇妙で異様な想像力を喚起する媒体がかかわるということは、そもそも媒体、すなわちメディウム(メディア)という言葉が「霊媒性」を意味していたことからも予想がつくことで、もともとはシャーマン(shaman)のトランス体験がルーツになっていたと思われます。

これはどういうことかというと、人類に芽生えた想像力は、初期の人類のマジカルな体験によって生じたのではないかということです。もしそうだとしたら驚天動地だね。

そこでアンリ・コルバンは「想像的世界」(ムンドゥス・イマギナリス)をめぐる概念のシソーラスを調べ、「想像」や「想像力」(imagination)という言葉がもともと磁気(magnet)、魔術(magia)、イメージ(imago)と類縁関係の言葉であることを示し、人間の想像力そのものの根本に名状しがたい神秘性が内属していたとみなしました。媒体(メディア)の関与は、謎めいた記号やシンボルの表示、暗号文字の使用、魔法の箱への憧れなどにあらわれるのです。

④「忘れがたい変成体験」については、なんとなく見当がつくだろうと思います。意識の奥で何かが変わっていったと感じることが変成体験です。英語ではアルタード・ステート(alterd state of consciousness)といいます、ASCなどと略す。1969年に意識科学(サイ科学)のチャールズ・タートが研究し、脳科学者のスタニスラフ・グロフが注目し、イルカと遊び、アイソレーション・タンクを発明したジョン・C・リリー(207夜)が有名にした言葉です。

エゾテリスムはさまざまな神秘体験がともなうことが少なくないのですが、アルタード・ステートはその体験者に「変容」(トランスフォーメション)、「変成」(トランスミューテーション)、「変身」(メタモルフォーズ)をおこすものとみなされます。なんらかの変容・変成・変身を感じたとき、当事者に変成意識状態(アルタード・ステート)が自覚されるのです。それが5分や15分程度のとても短い体験だったとしても、本人はその変成体験が長らく継続するものになっていくのです。

では、ASCはトランス体験や神懸かりやポゼッション(憑依 possession)とどうちがうのかというと、あまりよくわかっていません。プラトンはダイモーンという神的存在が神と人間のあいだに憑依状態をもうけたと説明しようとしているけれど、あまり説得力がありませんし、キリスト教者の事歴にも数々のアルタード・ステートがおこっている例が示されてきましたが、たいていは奇跡として片付けられてきました。

さきほどのルドルフ・オットーが「ヌミノーゼ」(Numinöse)という言葉をつかって、聖なる体験の入口を示し「不思議な他者との出会い」を説明しようとしたのですが、これもイマイチでした。ぼくは意識や言葉づかいがAからBに、CからXに切り替わっていくトランジション(transition)がアルタード・ステートの鍵を握っていると見ていますが、これも実験的に説明できるものではありません。ASCはその後、トランスパーソナル心理学などによって知られるようにもなります。

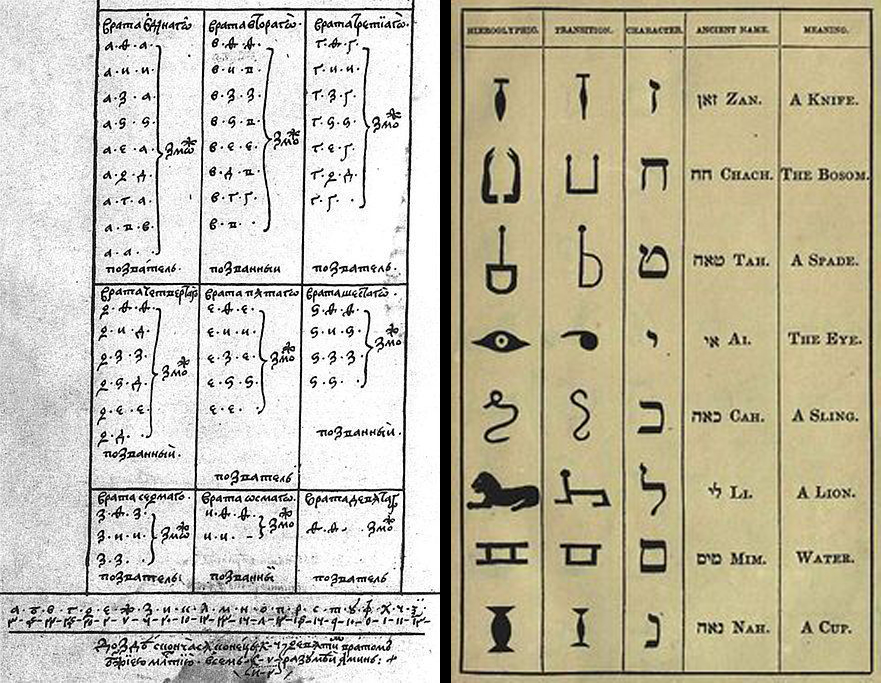

⑤「コンコルダンス(和協)を実践すること」については、ちょっと説明がいるでしょう。コンコルダンス(concordance)とは「合致」とか「調和」という意味なのですが、聖書学では聖書の文字の配列の中にことごとく意義を見いだす作業のことや、そのことでできあがっていく暗合表のことをさしました。

転じて神秘学では、教主や教祖や祭主が言説したテキストの字句の並びに、次々に意図や意義を見いだしていくことをコンコルダンスと言うようになります。文字の並び替え、アナグラム、文字に数価をふりあて吉凶の計算値をいいあてるのもコンコルダンスです。姓名判断で画数やその合計を取り沙汰するのが、わかりやすいコンコルダンスでしょう。

多くの思想の分析や批評にもコンコルダンスがおこります。エゾテリスムではこれが法外に精緻になったり、とんでもない牽強付会になります。たとえば文字を並び替えて勝手な神の名をつくり、その神名に過剰な意味を付与させたくもなるのです。そうなると呪文や暗号もつくりたくなるし、暗合表も秘密地図もつくりたくなる。これが暗合術であり、「和協」(合致の神秘)です。

ユダヤ教カバラでは「ゲマトリア」と言って、単語の綴り字に数価をもうけて計算し、その単語が聖なる数を秘めているかどうか、またそのレベルがどの階位のものかを重視しました。数秘術として広まります。

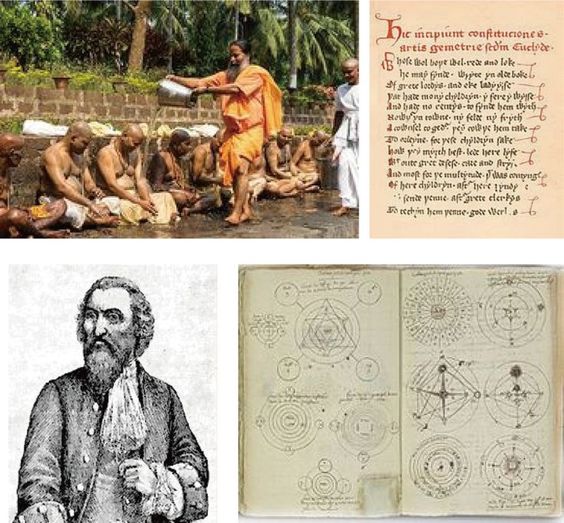

⑥「伝授の方法があること」は説明不要でしょう。神秘と秘儀の多くは密かに伝授されるものなので、そのための教義やテキスト(経典)や祈りや行動規範がさまざまに工夫されたのです。

伝統的宗教でも、教相と事相とが各派によってかなり厳密になることも少なくありません。たとえば日本の真言密教では野沢(やたく)十二流(小野流と広沢流)といって、経典の誦み方、護摩のくべ方、印相(ムドラー)の切り方、その他かなりのやりかたが12派に分かれ、それぞれ異なった伝授をしてきたのです。

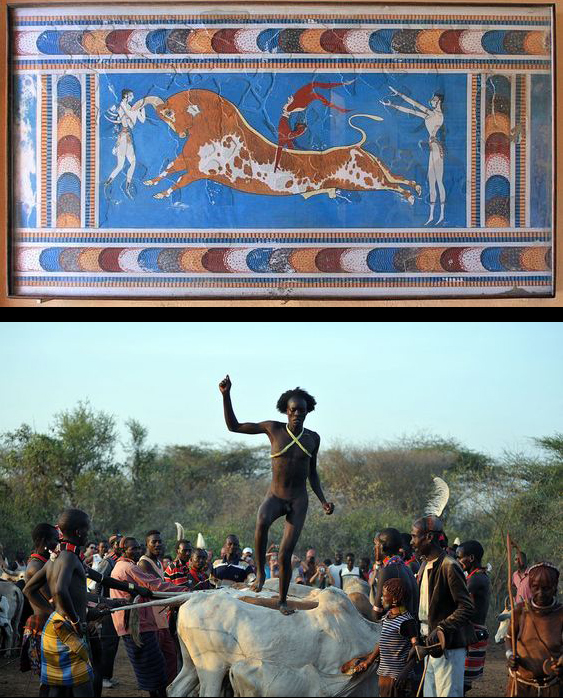

伝授の入口や節目に「イニシエーション」(initiation)があるのも特徴です。入会儀式あるいは通過儀礼のことですね。エゾテリスムはこのイニシエーションで独特のプロトコルを入信者に示してきました。

もともとは部族集団や村落共同体での成人儀礼がイニシエーションだったものが、古代宗教の多くに転換して組み立てられていったのでしょうね。ユダヤ教、ゾロアスター教、ヒントゥ教、仏教、キリスト教、ミトラ教、マニ教、今日の新宗教、どんな宗団にもイニシエーションがあります。

一方、どこかに行けば導師(グル)のような人物がいて、その指導や暗示に従えば何か大事なことが受信できるだろうとも思われてきました。護符、持仏、教本、ユニフォームなどが配られたり売られたりすることも少なくありません。もちろんインチキもしょっちゅうです。おそらくインチキのほうがずっと多いでしょう。諸君のなかにもあやしい水晶球やブレスレットを買わされた経験の持ち主がいるはずです。それでも、人々は未知の領域に踏み入れたい(イニシエートされたい)のです。ラ・フォンテインの『イニシエーション』(弘文堂)などが参考になるので覗いてみてください。

武道や芸道はエゾテリスムとはいえませんが、伝授の方法がしばしば「口伝」であり、そこでは師資相承が守られていて、一人ずつに免許皆伝が渡されます。世阿弥(1508夜)の花伝書に代表されますね。千夜千冊エディション『芸と道』(角川ソフィア文庫)を覗いてみてください。

以上の6つが本書の著者アントワーヌ・フェーヴルがまとめたエゾテリスム思想の特徴です。

コレスポンダントでコンコルダンスなことに勤(いそ)しみたいという思いが、エゾテリスムを強力に形成してきたのですね。そこにアルタードステートに過敏な人々が惹かれ、その人々のあいだにイニシェーションを設け、それぞれがトランスフォーメーションをめざしてきたのです。

これらは、たんにオカルトっぽいことが好きだとか、超常現象を信じたいということとは、かなりちがいます。

もちろん、この程度の解説だけで神秘に惹かれる思想の正体が言い当てられているわけではありませんが、それなりにうまくまとめていると思います。それというのも、エゾテリスムについては研究者たちによってもこれまで立場や思想に応じて、いろいろな説明が乱れとんできたのです。本書もそのでんに洩れません。

かつて文庫クセジュには、1963年初版のリュック・ブノワの『秘儀伝授:エゾテリスムの世界』が入っていました。日本語版は有田忠郎の訳で、ぼくも60年代後期に目を開かれる思いで読んだ。それが1992年にフェーヴルの本書に主役の座を取って代わられました。

どうしてそうなったのかということについて、本書の訳者が説明しています。ブノワはルネ・ゲノンの影響を強く受けていたんですね。ルネ・ゲノンはヨーロッパではよく知られた神秘思想家で、かつて世界の秘教はほぼ同一の「普遍的エゾテリスム」という姿をとっていたのですが、ルネサンス以降の近代西洋文明がこれをバラバラにしてしまったという見方を提示した神秘学者です。ゲノンは東洋神秘主義にも理解を示していました。

ブノワはこの見方に準じて『秘儀伝授』を書いたのですが、きっとそれが当時は片寄っていると判断され、本書が代わって上梓されたらしいのです。フェーヴルは「普遍的エゾテリスム」なんてありえないとするほうで、ゲノンについてはそれなりの敬意を払っているのですが、エゾテリスムをあくまで西洋が生み出したものに戻したのです。

むろん神秘主義はヨーロッパ特有のものではありません。アフリカにもアジアにも日本にも南米にもオセアニアにもあるし、民間信仰のあるところ、すべてエゾテリックな粒子が飛沫のように飛んでいます。しかし「神秘思想としての議論の歴史」をもっているというと(あるいは神秘主義の歴史が学究的に追跡されてきたというと)、やはりヨーロッパ神秘主義の流れが巨きなものだということになる。それによってユダヤ=キリスト教の流れとそこから派生した神秘主義の分岐性が、ほぼ把握されてきたからです。本書はその点で基本的な流れに立ち戻ろうとしたしたものでした。

さて、どんな神秘主義の潮流や流派であれ「ウニオ・ミスティカ」(unio mistica)を大事にしてきました。ウニオ・ミスティカとは、超常的なるものや絶対者との合一もしくは接近を重視することをいいます。

聖なるものや超越的なものと一緒になりたいという気持ちのたかぶりです。そのため、多くのエゾテリスムが天上界のヴィジョンや法悦感に溢れるヴィジョンに感応できることを求め、その体験をした者の感応にいたる道具立てを求めました。

これが古代に起動した神秘主義の大きな傾向をつくります。アニミズムやシャーマニズムも伴いました。けれども、そのようなスーパーナチュラルな体験はめったにおこらないし、またちょっとの時間しかおこらない(アスリートにおける「ゾーン」のようなものですね)。そこで、そうした神秘体験の見聞を集めたり、その体験に及んだいきさつを示しておくことが重視されたのです。

こうしてさまざまなミスティック・モデル(あるいは経験談)の収集がさかんになってきました。UFOの見聞ニュースを集めていくようなものですが、当時はそういう収集作業そのものはミスティックとかミステリアスだなどとは思われていません。今日ふうにいえば気になるブログやめぼしいユーチューブを集めていくようなもので、ちょうどユダヤ教の伝聞と歴史を集めた「旧約聖書」やギリシア神話の言い伝えを集めた『神統記』がそのような収集によってアーカイブされたように、神秘主義の思想や文書もそのように集められたのです。

古代エゾテリズムにあっては「ウニオ・ミスティカ」をスーパー編集する作業はもっぱらヘレニズム期に蠢動しました。西方と東方の知が縦横に集散するヘレニズムの混淆文化が独特の編集を進捗させたのですね。

こうして紀元0世紀から数世紀のあいだに、中近東やアレクサンドリアなどの地中海沿岸で、まずは「グノーシス」(Gnosis)がそれまでのギリシア哲学の改変を迫るように、「知識」として編集されていきました。バシレイデス、ヴァレンティヌス、マルキオンらが登場し、そこから『ポイマンドレース』や『ヨハネのアポクリュフォン』などの、のちにナグ・ハマディ文書として発見される神秘的な記述の元歌にあたるものが次々に著されていったのです。

ほぼ時を同じくして(ヘレニズム期に)、「ヘルメス文書」(Hermetica)という一群の文書が構成されました。ヘルメス・トリスメギストスが著したとされているものですが、こういう人物は実在しません。仮想著作者です。でも、こういう偽作者や偽作的著述は、当時はめずらしくありません。

のちのちの薔薇十字団だって、偽作(フィクション)から生まれたもので、これは仏教でたくさんの「偽経」が著作されたことに通じます。ぼくの千夜千冊エディション『仏教の源流』(角川ソフィア文庫)の弥勒信仰のところを覗いてください。弥勒信仰は仏教神秘主義だったのです。

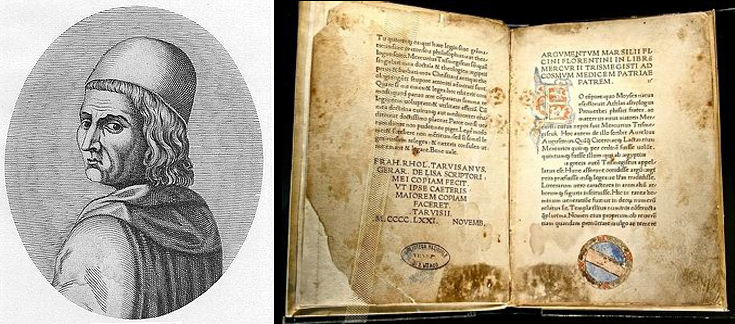

ヘルメスは『アスクレピオス』なども綴ったとされます。ルネサンス期に再現されたヘルメス文書は、そういう15~17くらいのテキストに分かれていて、文書の劈頭は神智学めいた『ポイマンドレース』が飾りました。これはグノーシス派からするとグノーシス文書なのですが、ヘルメス派はなんでも取り込むように、これをヘルメス・トリスメギストスが著したものだと神秘化していったわけです。

ようするに神秘的な文献はみんなヘルメスが著作したのだとされたのですね。まとめて「ヘルメス知」といいます。

ヘルメス知は中世になると、古代宗教を下敷きに占星術・錬金術・カバラ・神智学・自然哲学・医術・魔術・異端主義を引き寄せ、組み合わせていきました。ヨーロッパ中世はこうした神秘的な「あばれる君」が切磋琢磨され、ルネサンスのダンテ的なるものに運びこまれ、さらにはその後のバロック神秘主義で変換されていく時期なのです。

それぞれの分野では、ベルナルドゥス・シルヴェストリスの宇宙論、アラン・ド・リルやオタンのホノリウスの自然学、ロバート・グロステストの光の神智学、ロジャー・ベーコンの実験的錬金術、アヴィセンナの医術、ビンゲンのヒルデガルトのヴィジョン、ライムンドゥス・ルルスの結合術、ニコラウス・クザヌスの諸世界論などが卓越します。

これらはいずれも中世的な「アルス・マグナ」(Ars Magna 大いなる術)としてしだいに束ねられ、しばしば異端視されながらも、その多くが古代知の復興をもくろんだルネサンスのプラトン・アカデミーへ、その編集的統轄者のマルシリオ・フィチーノによる「ヘルメス選集」へと結実していきます。こうしたステージを用意したフィチーノは、古代中世のヘルメス知と神秘主義哲学を統合しようとした最大無比の編集者だったと思います。

いまさら説明することもないでしょうが、エゾテリスムやヘルメス知やグノーシスにはこうした「編集作業」が欠かせません。

バロック期に入ると、フィチーノの成果をいかして独自に神秘的世界観を弄ぶ者が次々にあらわれます。

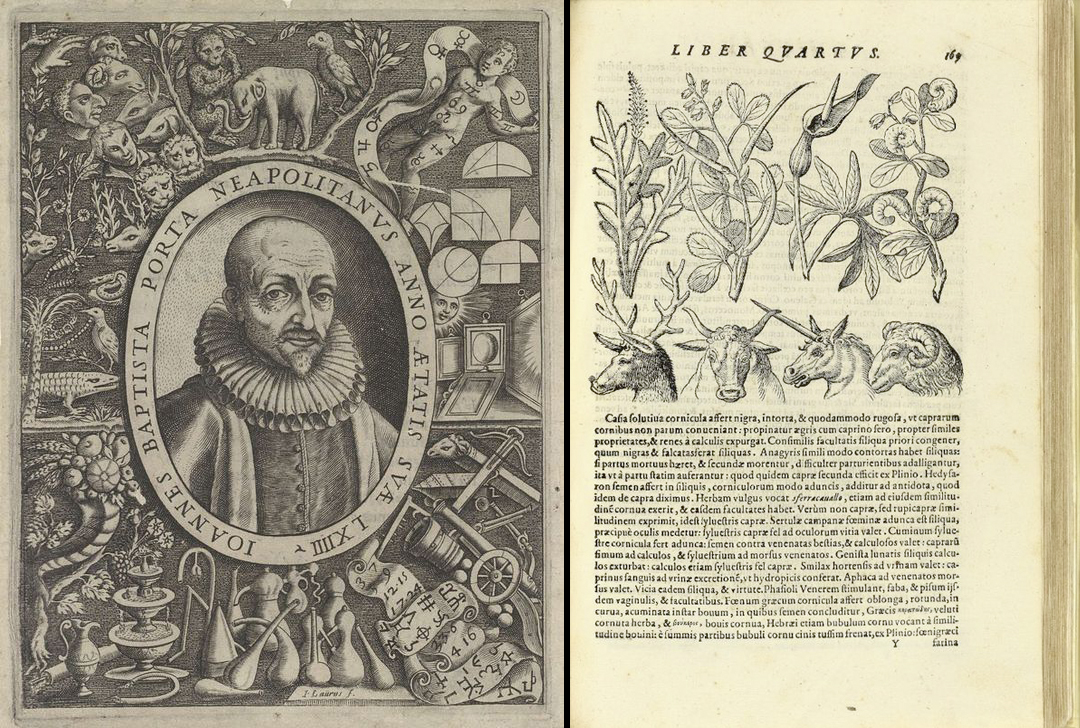

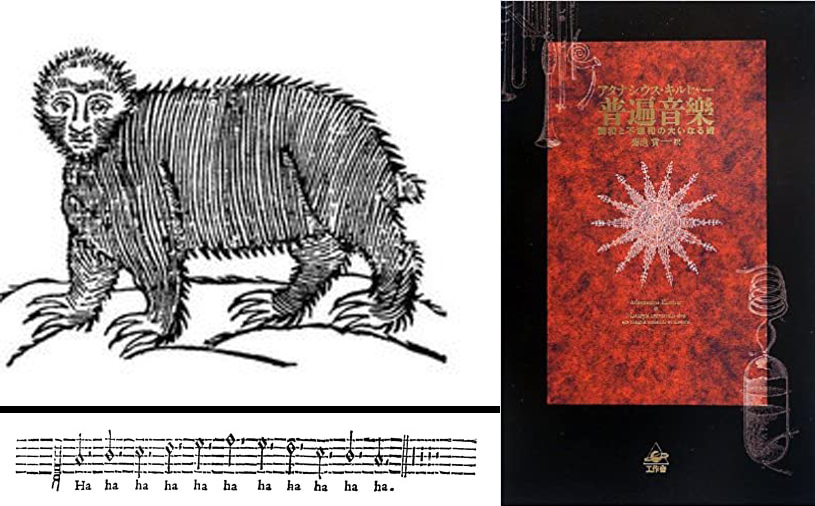

どんな顔ぶれなのか。来たるべき自然科学に魔術のほうから接近したデッラ・ポルタの『自然魔術』20巻、非合理哲学の最初の宣言ともおぼしいコルネリウス・アグリッパの『隠秘哲学』、エリザベス女王の側近でもあった魔術師ジョン・ディーの『神聖文字モナド』、二つの宇宙を示した碩学ロバート・フラッドの『両界宇宙論』や『至高善』、エジプト神聖文字や地質学や中国学に通暁していた博覧強記のイエズス会士アタナシウス・キルヒャーの『地下世界』『エジプトのオイディプス』『普遍音楽』『チナ・モヌメンティス』(中国図説)などが、ずらりと揃ってきます。

そのうえで、ラルフ・カドワースの『宇宙の真なる知的システム』、クノール・フォン・ローゼンロートの『明かされたカバラ』、アンドレーエが薔薇十字団をフイクションしてみせた『化学の結婚』、心性の奥に蟠るメランコリーの分析に向かったリチャード・バートンの『憂鬱の解剖』、ドミニコ会士のトマソ・カンパネラの『事物の感覚及び魔術について』、そしていた大いな神秘主義者パラケルススやヤコブ・ベーメの数々の著作‥‥などが突起してきます。

壮観、壮観。まさに「コレスポンダンス」の乱舞です。それというのもバロックそのものがマクロコスモスとミクロコスモスのコレスポンダンスを積極的に意図した時代なのですよ。それはボッスやルーベンスなどの絵にも、セルバンテス(1181夜)の物語にも、ルイス・デ・コンゴラの詩にもあらわれていました。

1706年にヘルメス選集がドイツ語訳されると、イリュミニスム(=イルミネーショニズム)の時代がやってきます。天啓主義です。

イリュミニスムはイスラム哲学では12世紀のスフラワルディが唱えた照明学派のことをさしますが、ヨーロッパ18世紀後半から19世紀前半にかけてのイリュミニスムはイマニュエル・スウェデンボルグ(1688~1771)の大著『天界の秘儀』にはじまるピカピカのエゾテリムスのことです。理性すら天啓を受けているとみなしたのですね。

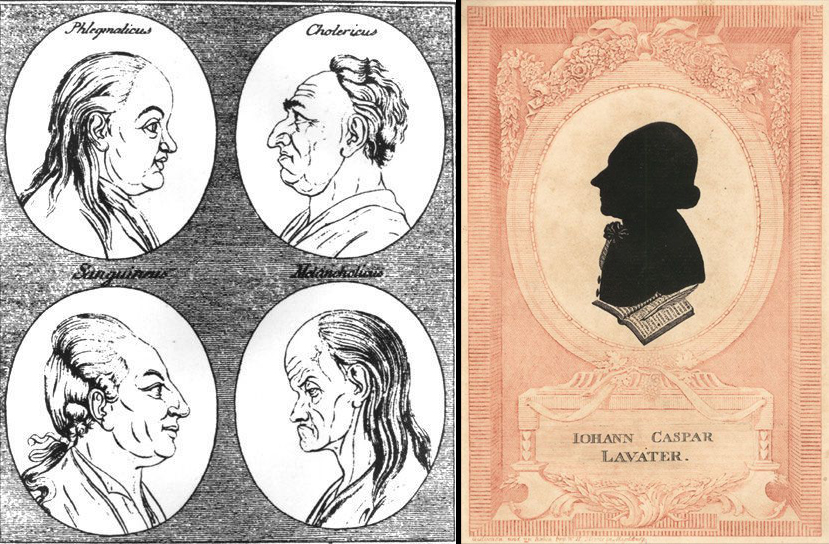

天啓主義はフリーメイソンの結団、ヨハン・ラファターの降神術や顔相術、神智学の勃興、サンジェルマン伯爵やカリオストロ伯爵の驚異主義、医療界の磁気治療ブーム、アントン・メスメルの催眠術などとして巷間に広まって、カール・ヨーゼフ・ヴィンディシュマンによる1813年の『占星術・錬金術・魔術研究』に結晶していきました。

これらは文芸・美術・音楽にも如実に反映されます。ジャック・カゾットの『悪魔の恋』が引き金になり、ジャン・パウルの『見えないロッジ』や『彗星』、アマデウス・ホフマン(1729夜)の『金の壷』や『磁気催眠術師』、ゲーテ(970夜)の『メルフェン』、ノヴァーリス(132夜)の『青い花』『ザイスの学徒』、モーツァルトの『魔笛』など、ドイツ・ロマン主義がめくるめく「未知との遭遇」を謳歌したのです。

こうした流れには「夜の重視」「イリュミネーションのように瞬く魂」「格別のイニシエーションを求める志向」が重なっています。ここで「夜」と言われているのは、「ダークサイド」という意味でもあります。

そうしたなか、やや特異だったのはウィリアム・ブレイク(742夜)です。ヘルメス主義、スウェデンボルクの天界感覚、バークレーの知覚相対主義、グノーシス主義などを足場にちりばめ、『天国と地獄の結婚』『アルビオンの娘たちの幻視』などとともに独特の版画作品を世に送り出しました。

イリュミニスムとロマン主義の波及は、「未知なるもの」に対する関心に広がりを与え、そのことをもっと啓蒙したい(もっと他人に知らせたい)という思いにつながっていきます。ヨーゼフ・ゲレスの『アジア世界の神話』やフリードリヒ・シュレーゲルの『インド人の言語と叡知について』なども相俟って、ここから民族の記憶の奥をさぐる知が高じてきました。

こうなると、民族の奥に棲むものはきっと普遍的なものだろうという期待が高まります。シューベルトの『夢の象徴学』、トロクスラーの『人間存在のなかの閃光』、カール・グスタフ・カールスの『プシュケ』などが著され、ウロンスキーやモンテレッジオのように「普遍の鍵」を求める思索が深まります。それは啓蒙主義運動のあとの19世紀の空想社会主義や新ヘルメス主義や新グノーシス主義につながっていきました。

本書はここから20世紀の神秘主義動向のマッピングに入ります。エリファス・レヴィの神秘主義、ピョートル・ウスペンスキーの超宇宙論をへて、ルドルフ・シュタイナー(33夜)の神智学や人智学、さらにはアレスター・クロウリー、マダム・ブラヴァツキー、ゲオルギー・グルジェフ(617夜)、ルネ・ゲノンらの登場を案内するのですが、今夜はそのへんは省きます。いずれ扱いますから、おたのしみに。

ちなみに、このエリファス・レヴィ以降の神秘主義の動向を、著者はウイリアム・バトラー・イエーツ(518夜)らの文学やユング(830夜)らの集団的無意識の研究などとともに、新たなグノーシス主義の復活だとみなしています。このへんについてもいつか解説したいと思います。

エゾテリスム。一応はその特徴が見えてきたでしょうか。これらはまだまだ一知半解に解釈されているものが多いのですが、それはそれとして、ヨーロッパはこんなにも神秘主義に知を注いできたのです。一方、東洋の神秘主義、たとえばヨーガやタオイズムや密教や神祇神道については、以上のような流れではまったく説明できません。そこには早くから「一切皆苦」や「別様の可能性」が滲んでいたのです。こちらは別の機会に案内したいと思っています。

⊕『エゾテリスム思想――西洋隠秘学の系譜』⊕

∈ 著者:アントワーヌ・フェーヴル

∈ 訳者:田中義廣

∈ 編集:山本康

∈ 協力:ミシェル・ルーヨ 吉永進一

∈ 発行者:藤原一晃

∈ 発行所:白水社

∈ 装幀:田淵裕一

∈ 欧文デザイン:牧かほり

∈ 印刷:伸光写植印刷

∈ 製本:加瀬製本

∈ 発行:1995年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序文

∈ 第一章 近代エゾテリスム思想の古代と中世における源泉

∈∈ Ⅰ 十一世紀までの思潮におけるエゾテリスム

∈∈ Ⅱ 中世思想におけるエゾテリスム

∈∈ Ⅲ イニシエーション的探求とエゾテリスム芸術

∈ 第二章 ルネサンス盛期とバロック高揚期におけるエゾテリスム

∈∈ Ⅰ ユマニスムの発見――「永遠の哲学」

∈∈ Ⅱ ドイツの貢献――自然哲学と神智学

∈∈ Ⅲ 世界の解読と神話

∈ 第三章 啓蒙のかげのエゾテリスム

∈∈ Ⅰ 神智学の隆盛

∈∈ Ⅱ 読解の術から微細流体の術へ

∈∈ Ⅲ イニシエーションの世紀

∈ 第四章 ロマン主義の知からオキュルティストのプログラムに

∈∈ Ⅰ 「自然哲学」の一大綜合の時代

∈∈ Ⅱ 普遍的伝統とオキュルティスム

∈∈ Ⅲ イニシエーション結社と芸術におけるエゾテリスム(一八四八〜一九一四)

∈ 第五章 二十世紀のエゾテリスム

∈∈ Ⅰ 西洋の伝統の流れを汲むグノーシス

∈∈ Ⅱ 伝統の十字路にて

∈∈ Ⅲ 芸術と人文科学

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 文献目録

⊕ 著者略歴 ⊕

アントワーヌ・フェーヴル(Antoine Faivre)

1934年生まれ。オート=ノルマンディ大学元教授。専門は西洋エゾテリスム。著書に『エゾテリスム思想』(白水社、1995年)、『西洋エゾテリスムへのアクセス』(未訳)など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

田中義廣 (たなか・よしひろ)

1950年生まれ。フランス文学者、翻訳家。専門はフランス幻想文学・エゾテリスム思想。訳書にモーリス・メーテルリンク『蟻の生活』(1981年、工作舎)、ルネ・ゲノン『世界の王』(1987年、平河出版社)、ロラン・エディゴフェル『薔薇十字団』(1991年、白水社)、ロラン・ゲッチェル『カバラ』(1999年、白水社)など。