父の先見

岩波文庫(全6冊) 2001

Miguel de Cervantes

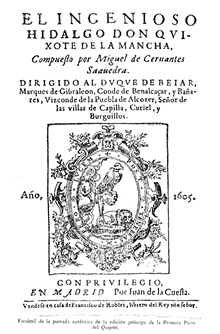

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha 1605

[訳]牛島信明(岩波文庫)・会田由(筑摩書房)

ぼくにとってスペイン・バロックは憧憬と謎と暗合に満ちている。かたやミゲル・デ・セルバンテスがいて、かたやルイス・デ・ゴンゴラがいた。二人は十五歳くらいしか離れていないが、ともに文芸実験をしてみせた。そこにセルバンテスの六歳年上のエル・グレコがクレタ島から渡ってきて入りこみ、セビリヤにはディエゴ・ベラスケスが宮廷での名声をほしいままにして登場して、絵画実験をしてみせた。

これはいったい何なんだというほどのスペイン・バロックの、甘美で苛烈で野放図な開闢である。この一連の動向こそが、その後の近世ヨーロッパの秘密の大半を握る物語芸術の原点だった。

なかでもセルバンテスの役割はとびぬけていた。『ドン・キホーテ』という大部の書物はスペインという民族の「記憶の国家」にさえなった。オルテガ・イ・ガセットは、こう書いた。「『ドン・キホーテ』は観念の密林だ、リブロ・エスコルソだ」と。リブロ・エスコルソとは「書物がもつ遠近法世界」といったことをいう。おそらくはオルテガの造語だろう。『ドン・キホーテ』は書物のなかに観念の密林をすべて入れこんだだけでなく、その見方のパースペクティヴを「世界」としてつくったというのだ。スペインを「世界」にしたのは『ドン・キホーテ』だったというのだ。これは、世界読書奥義伝にふさわしい指摘だ。

こういう見方はいくつもあった。九一歳で亡くなった現代スペインを代表する詩人ダマソ・アロンソは、「スペインのすべてが『ドン・キホーテ』に塗りこめられている」と書いた。ぼくはその一行を清水憲男さんの『ドン・キホーテの世紀』(岩波書店)で知った。上智大学でスペイン文学を講じてきたセンセーだ。アロンソは清水さんが最も敬愛している詩人だったと思う。

ドン・キホーテの世紀とは、『ドン・キホーテ』の前篇が刊行された一六〇五年をはさむ数十年にわたる年代のことをさす。帝国スペイン(イスパニア)の太陽が昇り、世界を照らし、そしてその太陽が秋の落日のごとく沈んでいった時代である。

カルロス一世に始まりフェリーペ二世に継がれたハプスブルク朝スペイン帝国は、地中海世界を制して絶頂期を迎えると、南米にも次々に植民地を広げ(これがインカ帝国滅亡につながる)、一五七一年にはオスマン帝国軍をレパントの海戦で破って「太陽が沈まない国」と言われるまでに膨れあがった。フェリーペ二世はポルトガルも併合した。

二四歳のセルバンテスにとっても、レパントの海戦は兵士として参加できた生涯の最も忘れえぬ一戦となっている。キリスト教カトリックの大義を守るために命を賭して闘ったということは、セルバンテス最大の誇りなのである。しかもこのとき戦火に左腕を失って「レパントの片手男」という異名をとったことも、セルバンテスの大いなる自慢となった。

けれども栄光もそこまでだ。それから僅か十七年後、スペインの無敵艦隊はアルマダの海戦でエリザベス一世のイギリス艦隊に木っ端微塵に敗れてしまう。これをきっかけにスペイン帝国の凋落が始まった。植民地も次々に失っていく。しかしそれを含んでなおこの時代は、セルバンテスとゴンゴラとエル・グレコとベラスケスの時代、すなわちドン・キホーテの世紀なのである。スペインが世界史上唯一の栄光と挫折を体験したことがドン・キホーテの世界をつくった。

スペインにおける『ドン・キホーテ』の意義は、ぼくが想像をしていたよりもはるかに大きい。原タイトルにあるスペイン語のインへニオソ(Ingenioso)は「機知に富んだ」という意味だが、元のラテン語はインテリジェレで、そこには「中を見る」「内部を読む」という意味が動いている。まさに『ドン・キホーテ』はスペインのインテリジェンスそのものなのだ。必ずしも知性という意味だけではない。それもあるけれど、ありとあらゆる意味をこめた“最大級の情報戦略”という意味におけるインテリジェレになっている。

そもそも『ドン・キホーテ』は、物語のなかで物語を追慕するというメタフィクショナルな構造を現出させている。

作中人物ドン・キホーテは自分の過去の物語を書物にしながら進む騎士であり、その書物を抱えたドン・キホーテの体験を、セルバンテスが次々に新たな物語にして『ドン・キホーテ』という書物にしていった。そういう重層的な追想構造になっている。ここにすでにバロックの萌芽が見られるのは言うまでもないけれど、そこにはさらに、民族が体験すべき国家的情報の記録がその情報の物語化を進めるという戦略的インテリジェンスを萌芽させていた。

だから『ドン・キホーテ』はふつう評されるような騎士道をパロディにした物語なのではない。パロディであったとしても、それはアナロギア・ミメーシス・パロディアの三原則のすべてを織りこんだパロディア・オペラというべきだし、そのような企みこそが、スペインという帝国の隆盛と衰退に対応し、そこで退場せざるをえなくなっていった「騎士の本来」の物語を対峙させる根拠ともなりえていた。こういう文学はめったにない。

たいへんな計画だ。尋常ではない構想だった。まさにスペインそのものをバロックにしてしまうすぐれて知的な魔術だった。

セルバンテスが予想外ともいえるほどの歴史知識や宗教知識の持ち主だったことはわかっている。また、エラスムスの人文主義にも、ウェルギリウスからアリオストにおよぶ古代ローマこのかたの劇作や劇詩に通じていたことも研究者たちが証している。

通じていただけではない。ルドヴィーコ・アリオストが一五一六年に発表した『狂えるオルランド』(名古屋大学出版会)は、「美しき姫と勇者の騎士との恋と冒険の物語」という外題をもっていて、それこそルネサンス期の騎士道の王道を示した古典中の古典なのだが、『ドン・キホーテ』はこの王道からも逸れていったのである。

しかし、そういうことだけでは、『ドン・キホーテ』が生まれた理由はわからない。それを理解するには、ひとまずはセルバンテスの波乱に富んだ生涯を追ったほうがいい。なぜならセルバンテス自身がドン・キホーテそのものの二重化されたインテリジェレだったのだから――。

ぼくが『ドン・キホーテ』を読んだのは筑摩の「世界文学大系」での出会いが最初だった。物語の筋を追うことだけを使命にしたようなアサハカな読書で、いっこうに深まらないでおわった。次に岩波文庫の永田寛定・高橋正武訳を手にしたのだが、これはなんだか数ページすら体に入ってこなかった。

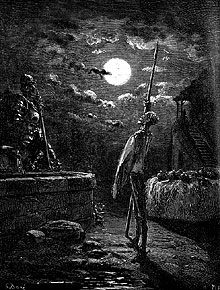

一方、グスタフ・ルネ・ホッケの『文学におけるマニエリスム』(現代思潮社→平凡社ライブラリー)でルイス・デ・ゴンゴラのバロック魔術、いわゆるゴンゴリスモに毒されていたぼくは、なんとかその後に幻惑のスペイン・バロックを形象しえた表象の歴史の秘密を知りたくて、バロック逍遥を悠然とたのしんでいたようなところがあったのだが、そこにいっこうに『ドン・キホーテ』が入ってこないのが気になっていた。やっとひとごこちがついたのは、ギュスターヴ・ドレの稠密なエッチングが作り出した『ドン・キホーテ』を見てからのこと、それを窪田般彌さんの訳本(現代教養文庫)で見てからのことである。

それからずいぶんたって、牛島信明さんによる岩波少年文庫の『ドン・キホーテ』が登場した。たしか池内紀だったかがこのダイジェスト版で初めて『ドン・キホーテ』の真髄がわかったというような紹介をどこかに書いていて、ぼくも手にして同じような気持ちになった。池内はそれまで『ドン・キホーテ』のおもしろさがわからなかったというのだ。それが牛島訳で愁眉をひらいた。そうか、ぼくだけじゃなかったんだ。その牛島訳による本格的な岩波文庫が出揃ったのはその十年後だったろうか。

ともかくも、こうしてぼくのドン・キホーテ体験がやっと始まったわけである。だから、ぼくの読みこみ体験は、まだまだ浅いものなのだ。が、それでも『ドン・キホーテ』を読むにはセルバンテスの生涯が絶対に欠かせないことは、強調しておきたい。

そこでここでは、そのように岩波文庫に半世紀ぶりに新訳をもたらした牛島さんの『反=ドン・キホーテ論』(弘文堂)や、それをくだいた『ドン・キホーテの旅』(中公新書)、それから清水義範さんの本やオルテガの本などやらを参考に、セルバンテスが『ドン・キホーテ』を書きあげるまでのことをざっと綴ってみたい。まさにバロックな人生である。

ミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラは、一五四七年にマドリード近郊の大学の町アルカラ・デ・エナーレスに生まれて、徳川家康やシェイクスピアと同じ一六一六年に死んでいる。

父親ロドリーゴはイダルゴ(下級貴族)で、外科医をやっていた。外科医といっても当時は傷の手当てをしたり、刺絡や罨法をほどこしたりする程度のもの、まともな医師とはみなされてはいない。おまけに父親はひどく耳が悪く、一家はかなり苦しい生活を強いられた。そのためいつも借金をせざるをえなくなるのだが、打開のためにバリャドリードに引っ越したりするものの、父親は借金の手続きの悪さで投獄されてしまった。

貧しい日々をへたのち、フェリーペ二世が首都をマドリードに移した一五六一年に、セルバンテス一家もマドリードに引っ越した。十四歳のときである。そのころのマドリードは騎士道精神が熱狂的にもてはやされる都会だった。十七歳になってセビリヤのイエズス会の学校に学んだ(セルバンテス家はけっこう誠意のあるキリスト教徒)。セビリヤでは詩人フェルナンド・デ・エレーラや劇作家ローペ・デ・ルエダが人気を集めていて、セルバンテスはその目眩く劇詩の魅力にも引きずりこまれた(このあたりから自身の内なる作者性にめざめていったのだろう)。

やがてマドリードに戻ったセルバンテスは、二一歳のときに人文主義者ロペス・デ・オーヨスの私塾に入り、ここでエラスムスにどっぷり浸かった(このときのエラスムスへの傾倒はのちの教養の広がりとなる)。が、それもつかのま、ある男に重傷を負わせたかどで逮捕され、十年間の流刑を言い渡されるという事件に巻きこまれた。

なんとか這々の体で逃亡したらしいのだが、その逃亡の行き先がローマであったというところが、これまたのちのちのセルバンテスの文芸的素養の発揚にとって欠かせない体験だ。さる枢機卿の従僕になったのだが、その時期にウェルギリウス、ホラティウス、アリオスト、サンナザーロ、カスティリオーネなどを読み耽った。この読書はとびきりだ。セルバンテスは長らく諧謔だけの作家だと思われていたのだが、アメリコ・カストロが『セルバンテスの思想』(法政大学出版局)を発表して以降は、セルバンテスがただならない知識人でもあったことがわかっている。

ローマの体験はさらに初期バロック的に旋回していく。一五七〇年、イタリア駐在のスペイン軍に入隊すると、ローマ、ナポリ、ミラノ、フィレンツェに駐留し、ルネサンス最後の残香を胸いっぱいに吸いこみ、そこに高揚していたマニエリスム(方法主義)を嗅ぎつけた。

そのときである、教皇ピオ五世が地中海を挟んで対峙してきたオスマン帝国軍とのあいだに戦端をひらくことを決意した。教皇は教皇庁・スペイン・ヴェネツィアの連合艦隊(いわゆる「神聖同盟」連合軍)の司令官に、スペイン国王フェリーペ二世の異母弟であるドン・フワン・デ・アウストゥリアを任命した。弱冠二四歳のこの司令官の姿は、青年セルバンテスにとって恰好の憧憬の的となった(この司令官がドン・キホーテのキャラクターに反映された)。

やがてオスマン軍がキプロスを占領し、戦乱の火ぶたが切られた。翌年、あのレパントの海戦となり、セルバンテスは左腕に名誉の負傷を受け、おそらくは義手の男となったのだが、さっきも書いておいたけれど、セルバンテスはそれがけっこうな自慢なのである。そんな戦歴には褒賞も贈られた。

二五歳、青年の勢いはますます高揚していった。今度は名将ローペ・ムデ・フィゲローアの率いる歩兵部隊に所属すると、またまたオスマン帝国との戦火の只中に突進する。ローペ将軍はレパントの海戦でまっさきにオスマン軍の旗艦に飛び込み、敵の司令官の首を刎ねた猛将だった。ドン・キホーテが真似ないわけがない。

かくてスペイン艦隊の一員として各地を転戦したセルバンテスは、二八歳のときにガレーラ船「太陽号」に乗りこみ、船団を組んでナポリから出港すると意気揚々の凱旋帰国の途についた。ところがこの船団がフランス海岸の沖で海賊船に襲われてしまう。セルバンテスらは捕虜となり、あまつさえセルバンテスがナポリ総督の推薦状を持っていたため、大物とみなされて巨額の身代金が留守家族に課せられた。

この海賊の一団はすべて背教者たちだった。それゆえ捕虜たちはキリスト教徒として幽閉されるか、ガレーラ船の漕ぎ手として駆り出されるか、つまりは徹底して奴隷扱いされた。すでにアルジェの一角には、そうしたキリスト教徒が二万五千人も収容されていたという。

片腕が義手だったセルバンテスは奴隷のほうにまわされた。こうして五年にわたる奴隷生活を強いられた。セルバンテスは果敢にも四度にわたる脱走を試みるのだけれど、ことごとく失敗した。

ここまでが「ドン・キホーテの夢」そのものであったセルバンテスの栄光の前半生である。身代金を払わざるをえなかったこともあり、三三歳以降のセルバンテス一家はかなり悲惨な日々をおくる。そして今度は、ドン・キホーテの「負の認識」のほうが蓄積されていく。

祖国スペインのほうは、こうしたセルバンテスの変転する境涯をよそに、さらに大帝国に向かっていた。フェリーペ二世がポルトガルを併合して、首都をリスボンに移していた。セルバンテスは焦った。なんとか生活の糧を得るため、スペイン無敵艦隊の食糧を調達する徴発係にもぐりこむ。セビリヤ、コルドバ、ハエン、グラナダの各地を巡っては、小麦・大麦・オリーブを集める仕事に精を出してみた。当時の食糧徴発は教会や教会領の産物からが多いため、各地の教会とつねにいざこざがあり、セルバンテスも二度に渡って破門されるという憂き目を負った。

そのさなかの一五八八年、スペイン無敵艦隊がイギリス艦隊に撃沈された。セルバンテス四一歳の七月のことだ。時代は大英帝国の時代になっていった。シェイクスピアが劇団化しつつあった。

軍隊での仕事はすっかりなくなった。すべてのことを変更しなければならない。やむなくマドリードで俳優になったり、セビリヤで宿屋の雇われ主人になったりした。そしてこの時期、劇作をめざす執筆で身をたてることをひそかに決意したようなのだ。ロマンセを書いたり、セビリヤの興行主と六本の戯曲を書く契約などをしたり、四八歳のときになるが、サラゴサの詩作コンクールで入賞したりした。セルバンテスはナマの騎士ではなく、空想の騎士になったのだ。

さて、ここから先は五四歳ころに『ドン・キホーテ』前篇を執筆しつづけ、一六〇五年の五八歳のときにその前篇が出版され、さらに十年をへた六八歳のときに後篇を出版し、その翌年に永眠するという後半生になるのだが、それは「セルバンテスがドン・キホーテになる」という一事にすべて集約されていることなので、あえて事跡を追うこともないだろう。ずっと苦しい生活が続いていたと思ってもらえばいい。

かつてドストエフスキーは『ドン・キホーテ』のことを、「これまで天才が創造した書物のなかで最も偉大で、最も憂鬱な書物だ」とも、「これまで人間精神が発した最高にして最後の言葉である」とも評した。

べつだんドストエフスキーに従う必要はないけれど、この指摘はかなりイミシンだ。「偉大で憂鬱」「最高にして最後」とは、そこに正と負にまたがる告示があるということだ。少なくとも別々の価値をもつ物語が二つ以上あるということだ。セルバンテスはバロック化をおこしたのだ。ルネサンスが円の一つの中心をめざしたのに対して、バロックは楕円の二つの焦点のように、複数の中心をもちかかえることを選んだ。ドストエフスキーが『ドン・キホーテ』に正と負の両方の価値を見いだしたのは、そこだったろう。ドストエフスキーにとって、『ドン・キホーテ』はあまりにも激越な二つの対比構造を告げたのである。

アンドレ・マルローには、心が狭くなったり苦しくなったりするときに読む本が三冊あったらしい。それが『ドン・キホーテ』と『ロビンソン・クルーソー』と『白痴』だった。これもすこぶるイミシンだ。

マルローは伊達や酔狂でものごとの価値を口にはしない男だ。そのマルローが伊達や酔狂の文学とも思われてきた『ドン・キホーテ』を、『白痴』と並べたのだ。

ハインリッヒ・ハイネは生涯にわたっておそらく数度、ウィリアム・フォークナーは毎年必ず『ドン・キホーテ』を読んだという。これはボルヘスやガルシア゠マルケスが、はい、私も『ドン・キホーテ』を愛読していましたとおっしゃるより(これは言うまでもなさすぎるからね)、やはりイミシンだ。ハイネの民族の血液と革命の旗印の問題、フォークナーの滾る憎悪と逆上を想像すれば、そのイミシンの意味が伝わってくる。

日本人でここまで『ドン・キホーテ』に熱意をこめた作家はいないようだけれど(わずかに堀田善衞がいるくらいだろうか)、かように『ドン・キホーテ』は世界中の大物たちをゆさぶってきた。それくらい『ドン・キホーテ』は巨怪なのである。

しかし過不足ないところをいえば、ぼくにはミラン・クンデラの見方が最も妥当なのではないかと思われる。今夜は、そのことに注目してみたい。クンデラは『小説の精神』(法政大学出版局)の「セルバンテスの不評を買った遺産」というエッセイで、次のようなことを書いている。ぼくなりに要約しておく。

フッサールとハイデガーによって、世界に何かが欠如したままになっていることがあきらかになった。それは「存在の忘却」という問題である。これは「認識の熱情」の現代的高揚とともに、それとは裏腹に喪失しつつあるものだった。「認識の情熱」なら、デカルトこのかたいくたびも視点と方途を変えて盛り上げてきた。けれども「存在の忘却」はデカルト的なるものではまったく掬えるものとはなってこなかった。

これを掬ったのは、おそらくセルバンテスの『ドン・キホーテ』なのである。世界を両義的にものとして捉え、絶対的な一つの真理のかわりに、互いにあい矛盾するかもしれない二つ以上の相対的な真理を掲げ、そこに刃向かうすべての主義主張と幻影に対決していくということを教えたのは、唯一、セルバンテスの『ドン・キホーテ』だったのである。

クンデラは、「私が固執したいことはただひとつ、セルバンテスの不評を買った遺産以外のなにものでもない」と結んだ。『小説の精神』にはさらにこんな一節がある。

かつて宇宙とその価値の秩序を支配し、善と悪を区別し、個々のものに意味を付与していた神がその席を立ち、ゆっくりと姿を消していったとき、馬にまたがったドン・キホーテが、もはやはっきりと認識することができない世界に向かって乗り出した。「至高の審判官」がいなくなったいま、世界はその恐るべき曖昧性(多義性)をあらわにしたのである。こうして、唯一の神の「真理」が解体され、人間によって分担される無数の相対的真理が近代に向かって散らかされたのである。そしてそれとともに、その世界のイメージであってモデルであるような小説が生まれたのである。

クンデラが『ドン・キホーテ』を、一つの真理をめざしたルネサンスを脱したバロック的な意味における小説の誕生とみなしていることはあきらかだ。その小説の精神とは「複合性」である。クンデラは、その方法にしか「存在の忘却」を描く方法はないのではないかということを示唆し、デカルトに対するライプニッツの、またルネサンスに対するヴィーコのバロック精神を継承したいと書いたのだ。

さて、以上のことを前提として『ドン・キホーテ』を見ると、この物語に六五〇人の人物が登場し(これはトルストイの『戦争と平和』の五五〇人を上回る)、三五件にのぼる前後の脈絡をこえたエピソードが乱舞しているなか、ドン・キホーテとサンチョ・パンサが入れ替わり立ち代わりして「説明」をしつづけているこの前代未聞の物語が、実は時代錯誤の主人公の物語ではなく、ましてセルバンテスの悲嘆から来た妄想の物語でもなく、むろんたんなる騎士道精神の謳歌のパロディでもないことが、忽然としてあきらかになってくる。

よくよく物語の発端とその後の展開を見てみれば、書物が書物を書き替えつづけている「世界読書奥義伝」の最初の方法の提示からくるものだったということに気がつくはずなのだ。手短かにぼくが種明しをしてしまうことにする。

実は『ドン・キホーテ』の主人公はドン・キホーテではない。ラ・マンチャの片田舎に住む五十がらみのアロンソ・キハーノという郷士が主人公なのである。

そのキハーノが昔の騎士道物語をふんだんに読みすぎた。読みすぎてどうなったかというと、それらの書物に書いてあることのすべてが真実や真理であって、それはすべてキハーノが生きている現在のスペイン(つまり十六世紀末から十七世紀にかけてのスペインの社会)にことごとく蘇るべきものであると確信してしまうのだ。これはキハーノの妄想である。

けれどもこれが妄想であることを示すために、セルバンテスはキハーノをキハーノに終わらせないようにした。そこで、郷士キハーノは鎧兜に身をかため、遍歴の騎士ドン・キホーテと名のり、隣村の農夫サンチョ・パンサを従士にして、痩馬ロシナンテにまたがって旅をすることにさせた。このキハーノがキホーテになるところが、セルバンテスのインテリジェレだ。バロックの楕円の「ずれ」の誕生なのだ。

このことは、前篇の表題が『機知に富んだ郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』で、後篇が『機知に富んだ騎士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』になっているところにも如実にあらわれている。「郷士」が「騎士」に変わっている。ということは、ドン・キホーテとは、キハーノの頭のなかにつめこまれた“物語の言葉”をもって、それを現実のスペイン社会にぶつけていく作中の語り部としての第二の(リアル・バーチャルな)主人公なのである。ここにすでに物語の相対的二重性が用意されていた。

それならば、『ドン・キホーテ』はプラトン以来の対話篇だったのである。しかも書物の中の言葉だけによって、新たな書物を綴っていくための対話篇なのだ。『ドン・キホーテ』は対話の小説なのだ。キハーノがソクラテスならば、ドン・キホーテがプラトンなのだ。

とはいえセルバンテスは、十七世紀のスパニッシュ・プラトンをつくりたかったのではなかった。そこに「スペインという世界そのもの」を現出させ(フォークナーの「ヨクナパトーファ」やガルシア゠マルケスの「マコンド」のように)、そこから世界は両義的にしか語れないことを、その価値はつねに多義的にならざるをえないことを、それは書物が書物を辿るように間テクスト的に編集されていかざるをえないことを、そうしないかぎりは「世界読書」の奥義(複合的な真理)などはあらわれてこないということを、満身創痍で示したのである。メタフィクショナルな構成になったのは当然だ。

いまやぼくは、『ドン・キホーテ』はジェネラル・アナロジーの物語だろうと思っている。ラブレーやボッカチオの伝統を踏まえて、ハイパー・ポリフォニーの原理を発見した世界読書奥義伝のテキストだと感じている。

念のために言うけれど、『ドン・キホーテ』はジェネラル・アイロニーの物語ではない。それなら戯作として読めばいい。そうではなく、アナロジーとアブダクションのすべての可能性がつまっている計画書なのである。ミハイル・バフチンが指摘したようなポリフォニーの文学ではなかったのだ。ハイパー・ポリフォニーなのだ。その多声性は、キハーノとキホーテの両方が一対になって絡みついている。

これがぼくの種明しだ。およそのところは当たっているだろうが、それでもなおぼくにはこの物語がまだまだぴったりこないという憾みが残っている。それは、この物語がまさに「スペインそのもの」であるということにある。だとすると、これは残念なことだが、ぼくの限界だ。相手が滝沢馬琴や折口信夫であれば、こんな弱音は吐かないだろう。ましてや近松門左衛門においてをや。

スペインが苦手なのではない。たしかにスペインという国はおもしろい。ピカソもダリもガウディも、ガルシア゠ロルカもオルテガもとびきりだ。ヴィクトル・エリセの映画は他の国ではつくれまい。カタルーニャやバスクのナショナリズムを覗くのは、ときにどんな民族や部族の今日のありかたよりも深い過激というものを感じることがある。しかしわれわれは、いやぼくは、そうしたおもしろみを語るにあたって、すでにあまりにもスペインを一知半解したままに見すぎてしまったのだ。

そもそも一四九二年を「いい国みつけたコロンブス」とおぼえたところでまちがった。この年にイベリア半島でイスラム教徒からの国土回復戦争が終わったことや、この年にユダヤ人追放令が行使されたことが見えていなければならなかったのである(ここから八四二夜にのべたマラーノとしてのスピノザの宿命が始まっていく)。これは、オクタビオ・パスを読んでメキシコを感じるように、オルテガの『ドン・キホーテをめぐる思索』を読んでスペインを感じるように、そこに感じるものが深ければ深いほど、ぼくに「スペインという物語の起源」をわからなくさせていくものなのだ。その起源に『ドン・キホーテ』があるというのだから、これはやっぱりお手上げなのだ。

ごめんなさい。ぼくの種明しにはスペインの血が入っていない。ドストエフスキーを補填し、ミラン・クンデラに拮抗するのが精いっぱいだ。ここまで期待して読んでくれた方々には、謝りたい。

というあたりで、今夜のしばしのロシナンテの散歩をおえることにする。ポルトガル語の“barroco”は「歪んだ真珠」のことである。スペイン語の“berrueco”は岩のごつごつした手触りだ。このバロックのもつコノテーションは、これからもぼくをさまざまなところへ誘うだろうが、まだ郷士であって、仮想の騎士であったドン・キホーテの手触りには届いていない。それを綴るには、今度はぼくのバロック論を先に開陳しなければなりますまい。が、それはまた別の夜の遊蕩としてみたい。