翻訳できない世界のことば

創元社 2016

Ella Frances Sanders

Lost in Translation 2014

[訳]前田まゆみ

装幀:文・イラスト/エラ・サンダース 描き文字/前田まゆみ デザイン/近藤聡 中野真希(明後日デザイン制作所)

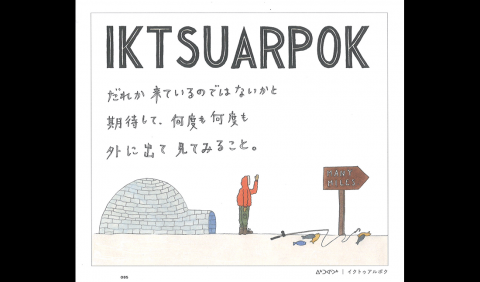

こんな気分をあらわす言葉がある。戸口に誰か来ているのではないかと期待して、ついつい何度も外に出てみることを、イヌイット(エスキモー)たちは「イクトゥアルポク」(IKUTSUARPOK) と言うそうだ。雪原の住まいに暮らしていて、誰かの「おとづれ」(音連れ)を感じる気分が極寒のイヌイットの日々にあることを知ると、なんとも深い溜め息が出る。まるで北極の複式夢幻能のようではないか。

高校時代、好きなカノジョにやっと手紙を書いたあとの数日後から、郵便箱にポトンと音が落ちる瞬間や、廊下の黒電話がチリンと鳴るのが気になりつづけたことがあった。すべて落胆におわったけれど、この「ポトン」や「チリン」は音信の言葉だった。言葉は発する者と受ける者とのあいだを動いているものなのである。

ペルシア語には、初めて「その人」と出会ったときの自分の目の輝きのことを忘れないための「ティヤム」(TIAM) という言葉があるという。きっとペルシアの民の大きな瞳の歴史が刻んできた言葉なのだろうと思う。われわれにもハッとするような出会いをしたときに「その人」の眼の輝きがいつまでも忘れられなくなることがあるが、ペルシア語がそのときの自分の眼のほうのことを「ティヤム」として刻んでいるのが、すばらしい。日本人には自分がドキンとしたときの刻印をあらわす「我寄りの言葉」が少ないのかもしれない。

では、もうひとつ。ウェールズ語の「ヒラエス」(HIRAETH) は、もう「そこへ帰ることができない所への悼(いた)いような郷愁感」をあらわしている。ヒラエス、とてもいい言葉だ。金沢に生まれた室生犀星(870夜)の場合はそこを「ふるさとは遠きにありて思ふもの よしやうらびれて異土のかたゐとなるとても 帰るところにあるまじや」(小景異情)と詠んだ。内心は癒しがたいほど望郷の念が蟠(わだかま)っているのに、反語による詩にしてみせたのだ。

誰にだっていつのまにか失った場所というものがあるのだけれど、たいていは「そこ」は口外したくない。それでもそこへいつか「帰りなん、いざ」(帰去来)と思っている。このアンビバレンツな感情がヒラエスなのである。ぼくもずっとヒラエス・セイゴオでありつづけてきたように憶う。ただ、ぼくもまたしばしば犀星ふうの反語を口にした。

言葉は風土や生活や感情とともに育まれてきた。そんなことは言うまでもないことで、だからこそ言語文化には思いのほかの深淵が控えているのだが、そのなかには、とても切実な感覚をとどめたくて大切にされてきた言葉がまじっていて、そこがいっそう一入(ひとしお)である。ある種の言葉には、そういう「二度とない感受性」をこっそりメモリーしておく属性が蹲ってきた。

しかしながら、そういう言葉はあまりに大切なので「かわいい」「キモい」「かっこいい」「イケメン」などのように無作法には連発できず、安易に放てば散ったままになりそうな感覚体験ゆえにそっと千代紙の反故にくるんで、どこかに仕舞われてしまうのである。

では、そんなふうな言葉が残っていないかといえば、そんなことはない。散りそうな感覚を言葉にして、茹でたジャガイモにバターを付けてほくほく頂くように、そういう言葉を交わしつづけてきた民族や風土がいくらもあったものだ。エラ・サンダースはそんなエスニックな言葉を「翻訳できない言葉」と名付け、雨傘をパッと開くように案内してみせた。

本書は当時20代のイラストレーターがつくった。各国各民族の忘れがたい言葉をヴィジュアルにまとめたもので、とても可愛らしく、とても瑞々しい。選ばれた異国の言葉はおもしろく、言葉にかかわる仕事をしてきた者にとっても好ましい虚を突かれた。

ユニークな感受性の持ち主らしいエラが、どんな経歴でどんな仕事をしているのかは知らない。両親とともにさまざまな国や街に住んできたらしく、最近ではモロッコ、イギリス、スイスにいたという。見知らぬ国や町で不思議な言葉に出会った体験が生きたといえばそれまでだが、ふつうはこんなふうに異文化の「胸がつまる言葉」をみごとには摘まめない。イラストレーションも妙味をもっていて、ファンタジックに煌めいている。よほどの才能だ。

ほかに『誰も知らない世界のことわざ』『ことばにできない宇宙のふしぎ』『もういちど、そばに』(いずれも創文社)が翻訳刊行されている。

言葉は文法で出来上がってきたものではない。相手や場面とともにつくられてきた。多くの言葉はピクチャレスクで、シーノグラフィックに出来ている。

思い出してみるといい。われわれはうんと幼いときから両親との対話や数々の片言隻句のコミュニケーションのなかでさまざまな言葉をおぼえ、誤配やミスジャッジをくりかえしながらあれこれの用法を試したのである。言葉は日々の「なりわい」や「なりゆき」とともに生まれ、歓び、高まり、騙され、罵り、ためらい、ゆらいで、リフレインされ、やがて一人ずつの言語中枢の感覚と結びついたのだ。

だから、どんな言葉も言語中枢から取り出してくるものなどと思ってはならない。床屋の片隅やクローゼットのハンガーから取り出してくるような、夕方にならないと口端にのぼらないような、そんな言葉もたくさんつくられてきたのだ。だからどんな民族の言葉も、当意即妙を自慢するとはかぎらない。その場ではふさわしい言葉が思いつかないこともあるわけで、そのくせあとになって、「ああ、あれはこういうことだったのか」とふいに合点することも少なくない。

イディシュ語ではその合点する言葉が取り出されてくる感覚に奥行きがあって、その奥行きを「トレップヴェルテル」(TREPVERTER) と言うらしい。「言葉の階段」という意味のようだが、いかにもユダヤの民が思いつきそうな言葉だった。きっとガートルド・スタインやイヴ・セジウィック(1828夜)にはたちまちピンときた言葉だったろう。

そうなのだ、われわれはいろいろな場面でトレップヴェルテルを形づくりながら、言葉を仕立てのいいジャケットのように袖を通せるようにしてきたのだった。エラ・サンダースがノートに記してきたのは、そういう言葉群だ。

それにくらべれば「ボケとツッコミ」や「丁々発止」や「ディベート」なんて、長いジンセーや言葉の文化史ではとうてい印象に残らない。エラは、そういうユーチューブやインスタグラムで自慢気に語られる言葉は大嫌いなようだ。せいぜい「あの件いかが」「まずまずね」とか「近頃どうでっか」「ぼちぼちでんな」くらいが残れば上々なのである。

侘び茶の村田珠光は『心の文』に「和漢のさかいをまぎらかす」と書いたけれど、エラ・サンダースも自分と相手の区別を溶けさせる言葉を好んで選んでいる。

一方で、言葉はとても大きな風士の賜物でもあった。言葉は風土を如実に反映していった。ある気候のもとで、森や草木や水辺に群棲してきたコレクティブ・ブレインが独特の言葉を編み上げたのだ。そういう言葉を必死になっておぼえる必要はない。その土地に棲んでみれば、体のそこかしこに言葉がくっついてくる。

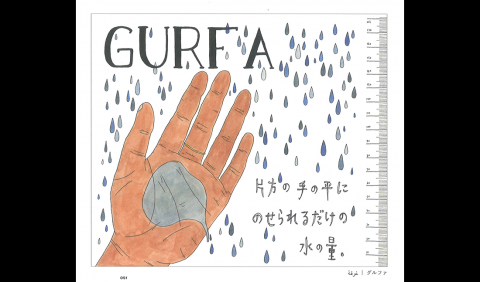

たとえばアラビア語の「グルファ」(GURFA)は片手の手の平にのせられる水の量のことをいう。ちょっぴりの水だけれど、砂漠に暮らしていれば、グルファこそが「慈雨の一滴」だ。

オーストラリア原住民のワギマン語の「ムルマ」(MURR-MA)は、足だけを使って水の中の何かを探してみることを言う。こちらはすばらしい足の言葉だ。われわれも「足が棒になる」とか「隔靴掻痒」とか「臑 (すね)に傷をもつ」とかと言ってきたけれど、日本人が足の爪先で何を探してきたかは、はっきりしていない。ワギマン語は残念ながら絶滅寸前の言葉に登録されている。

言葉は一日の中でも変化する。「朝ぼらけ」と「夕まぐれ」、「白昼堂々」と「夜にまぎれる」は時象や時分とともに生きている。朝にぼけ、夕刻に紛れるであって、この逆ではない。夜陰に堂々とするのは盗賊たちである。

むろん季節の奥でも言葉は響く。森繁久弥の『品格と色気と哀愁と』(590夜)の千夜千冊に書いたことだけれど、勝新太郎が死んだとき、森繁は勝が一番好きだった童謡をしみじみ歌って送りたかったらしい。それは次の歌だった。「夕空晴れて秋風吹き 月影落ちて鈴虫鳴く 思えば遠し故郷の空 鳴呼わが父母いかにおはす」。夕暮れ、秋風、月影が重なっての「わが父母」なのである。スコットランドの曲に大和田建樹の日本語だ。

言葉はいろんなところから借りてもくる。屋根からも借りるし、草むらからや向こう岸からも借りる。アラビア語の「サマル」(SAMAR)は「夜更かし」から借りた言葉だ。友達と夜ぴいて話しあいたいときにつかう。

動物から借りた言葉もある。「魚心あれば水ごころ」「犬の遠吠え」「同じ穴のムジナ」「カラスの行水」「馬の耳に念仏」のたぐいだ。フィンランド語の「ポロンクセマ」(PORONKUSEMA)はトナカイが休まず走れる距離のことである。サンタクロースはポロンクセマを何度も重ねて「よいこ」のところへ訪れるわけだ。

同じ動物でも所変われば意味変わる。「井の中の蛙」はインドでは「蛙は池の水を飲み干さない」になる。主役の動物が替わることもある。「馬の耳に念仏」は、オランダでは「ストラウスフォーヘル・ポリティーク」(STRUISVOGEL POLITIEK)となって、「ダチョウの政治」に変わる。いつもの調子で気が付かないふりをする政治家たちのことだ。さしずめ派閥の政治家なのだろう。オランダでどうしてダチョウがぼんくら扱いされているのかは知らないが、いつも素知らぬ顔をしているからか。

ちなみにぼくは、日本語の動物を借りた言葉では「猫に小判」が大好きだ。

食べ物や飲み物も言葉をつくってきた。マレー語には一本のバナナを食べる所要時間をあらわす「ピサンザプラ」(PISANZAPRA)という言葉があり、バナナー本分の快感がぴったり測れたのである。京言葉の「ぶぶづけでもどうぞ」や小津安の「お茶漬の味」に近い。スウェーデン語では、どうしてもみんなとお茶したいときの感情を「フィーカ」(FIKA) といって極上のものにしてきた。もっと一緒に飲みたいときは「トレートール」(TRETAR) と言う。「三杯目のおかわり」という意味だ。日本の落語では「居候、三杯目をそっと出し」と教えてくれる。

[スウェーデン語]日々の仕事の手を休め、おしゃべりしたり休憩したりするために集うこと。カフェ、家いずれでも、コーヒーを飲んだり、お菓子を食べたりして、数時間。

本書p.26より

フラジャイルな言葉を紹介してきたが、言葉はいつも優しいわけではないとも思ったほうがいい。つっけんどんや冷淡や皮肉もぞんぶんに生きてきた。言葉はときに容赦をしないし、何かを咎めもする。

たとえば、あまりにくだらないのでそっと笑うことをウェールズ語では「グラスウェン」(GLASWEN) と言うようだが、これは「青いほほえみ」の意味だった。白々しいのではなく、青い。ついでながら日本語の「真っ赤な嘘」や「赤っ恥」や「赤の他人」などが赤なのは、もともとは「明らかな」が赤に転じたものだった。言葉は近似の発音や字義のほうへ滑っていく傾向をもつ。

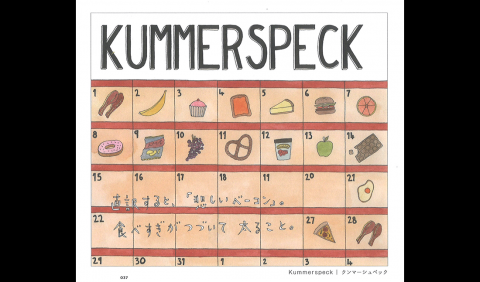

優しくない言葉は少なくない。とくに「そこ」から抜け出しにくい様態感覚を独特の言葉にしていることが多い。ロシア語の「ラズリュビッチ」(RAZLTUBIT)は恋がさめてほろ苦い気持ちになっていることを、インドネシア語で広くつかわれている「ジャユス」(JAYUS)は笑えないジョークのこと、すなわち「おやじギャグ」のことを、ドイツ語の「クンマーシュペック」(KUMMERSPECK) は「悲しいベーコン」という意味で、食べ過ぎて太ってしまった体格のことをいう。

こういう言葉はギョッとさせたくてつくられてきたのではない。憚ってつくられた。どこか暗示的なのである。問題は何を憚るのか、どんな暗示を含ませるのかということにある。

けれども言葉というもの、「そうそう、そのこと!」と思わせなくてはならない。伝わらなくてはならない。そこをエスニックな言葉たちはどうしてきたか。ぼくはその顛末に最も興味深い「編集文化」があらわれてくると思ってきた。

かつて盛田昭夫と石原慎太郎が『Noと言える日本』(光文社)というベストセラーを放っていたことがあった。アメリカに追随する日本のありかたに文句を付けようとしたのが評判になったのだけれど、この言い方はアメリカに倣(なら)ったもので、べつだん「No!」と言ってみせなくたってよかったのだ。それに二人とも、その後に威勢よくアメリカに文句を付けたわけでもなかったのである。

それなら相手の土俵に入らずに、イエスかノーではなくて「およしなさい」「たわけもの!」「心得よ」でもいいはずだった。翻訳できない言葉を持ち出すほうが勇敢であることは、ありうることなのだ。

もっと自分たちのスタイルを表明する言葉を頑固に守ったほうがいい。カリブ語の「コティスエルト」(COTISUELTO)は、シャツの裾を絶対にズボンの中に入れこまない主義者のことを言うそうだが、イエスかノーよりも、このスタイルこそ雄弁なのだ。

言葉は優しくもあり、頑固でもある。九頭竜なのだ。また、どんな言葉もたえず両義的で多義的で、そこがエスニックな言葉が秘める「意味」の意味たるゆえんになっている。本書がそういう言葉たちに耳を澄まし、目を凝らしたことを称えたい。

ちなみに、エラは日本語からもそんなニュアンス豊かな言葉を選んでいる。「こもれび」(KOMOREBI)、「ぼけっと」(BOKKETO)、「つんどく(積ん読)」(TSUNDOKU)、「わびさび」(WABI-SABI) だ。うんうん、なるほど。

さてふりかえってみると、ぼくのジンセーの3分の1ほどが「意味の伝承」に費やされ、残りの3分の1ほどを「新しい意味の出現」に費やしてきたようだ。

言葉を大事にはしてきたが、けれどもぼくは意地でも作家にならず、学者にならず、また詩人にも俳人にもならないようにしてきた。何かに紛れながら言葉を編集的に創発させてみたかったからだ。なぜそんなふうにしたのかを説明するのはかんたんではないが、一言でいえば、分類可能な尺度や社会に阿(おも)ねた目盛からできるだけ言葉を自在なところへ運んでおきたかったからである。

わかりやすい方法だったかといえば、わかりにくかっただろうと思う。けれども、そうしたかった。あえて「ちぐ」(鎮具)と「はぐ」(破具)とをまぜまぜにして、その渦中からの言述のスタイルを重んじてきた。何らかの世界観を日本語であらわしていくのなら、ぜひともそんな日々を送りたいと「遊」を編集しているときから決めたのだ。

ぼく一人の刻苦勉励ではない。先人たちからいろいろ借りた。

当初は岡倉天心(75夜)、正岡子規(499夜)、内藤湖南(1245夜)、折口信夫(143夜)、湯川秀樹(828夜)、白川静(987夜)を参考にし、その後はあえてマラルメ(966夜)、ボーム(1074夜)、ボルヘス(552夜)、エーコ(241夜)、パイク(1103夜)その他の日本化を懸案にし、そのあとで荘子(726夜)、ナーガルジュナ(846夜)、人麻呂(1500夜)、空海(750夜)、心敬(1219夜)、芭蕉(991夜)、近松(974夜)、宣長(992夜)、蕪村(850夜)などを渉猟した。

いつかこの初期作業がどんなものだったのかを説明しておこうとは思っているが、今夜はとりあえずこれらの根底にある指針をごくごく端的に言っておけば、「鶏頭の十四五本もありぬべし」「いくたびも雪の深さを尋ねけり」(子規)という編集力を身につけるためだった。

しかしながらいま思うと、こうした言葉による編集力の何たるかをもっとめざましい仮説的かつ暗示的な方法で、もっと痛快に示しておくべきだったとも悔やまれる。もっとウキウキしてもらえるようにしておくべきだったとも思われる。

フィリピンのタガログ語には「キリグ」(KILIG)という言い方がある。おなかの中に蝶々が舞っている気分を言うらしい。ステキなことがおこったので、蝶々が体の中でほたほたしはじめたのだ。

ぼくもキリグの蝶をもっと放っておくべきだったのかもしれない。今後はせめて後輩たちにアブダクティブな“仕掛かりキリグ”を試みてもらいたいと思っている。では諸君、頼んだよ。

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成(センセン隊):寺平賢司・上杉公志

⊕『翻訳できない世界のことば』⊕

∈ 著者:エラ・フランシス・サンダース

∈ 訳者:前田まゆみ

∈ 装幀・文・イラスト/エラ・サンダース

∈ 描き文字:前田まゆみ

∈ デザイン:近藤聡、中野真希(明後日デザイン制作所)

∈ 発行者:矢部敬一

∈ 発行所:株式会社創元社

∈ 印刷所:図書印刷株式会社

∈ 発行:2016年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈∈ 目次

∈ PÅLEGG ポーレッグ/ノルウェー語

∈ COMMUOVERE コンムオーベレ/イタリア語

∈ MÅNGATA モーンガータ/スウェーデン語

∈ SAMAR サマル/アラビア語

∈ GEZELLIG ヘゼリヒ/オランダ語

∈ GLAS WEN グラスウェン/ウェールズ語

∈ MERAKI メラキ/ギリシャ語

∈ KILIG キリグ/タガログ語

∈ PISAN ZAPRA ピサンザプラ/マレー語

∈ JUGAAD ジュガール/ヒンディー語

∈ FIKA フィーカ/スウェーデン語

∈ HIRAETH ヒラエス/ウェールズ語

∈ TÍMA ティーマ/アイスランド語

∈ KOMOREBI コモレビ/日本語

∈ RAZLIUBIT ラズリュビッチ/ロシア語

∈ KUMMERSPECK クンマーシュペック/ドイツ語

∈ BOKETTO ボケット/日本語

∈ VACILANDO ヴァシランド/スペイン語

∈ KARELU カレル/トゥル語

∈ JAYUS ジャユス/インドネシア語

∈ SHLIMAZEL シュリマズル/イディッシュ語

∈ UBUNTU ウブントゥ/ズールー語

∈ GURFA グルファ/アラビア語

∈ TREPVERTER トレップヴェルテル/イディッシュ語

∈ STRUISVOGELPOLITIEK ストラウスフォーヘルポリティーク/オランダ語

∈ WABI-SABI ワビサビ/日本語

∈ MAMIHLAPINATAPAI マミラピンアタパイ/ヤガン語

∈ RESFEBER レースフェーベル/スウェーデン語

∈ TIÁM ティヤム/ペルシア語

∈ YA'ABURNEE ヤーアブルニー/アラビア語

∈ FEUILLEMORT フイユモール/フランス語

∈ PORONKUSEMA ポロンクセマ/フィンランド語

∈ WARMDUSCHER ヴァルムドゥーシャー/ドイツ語

∈ NUNCHI ヌンチ/韓国語

∈ 'AKIHI アキヒ/ハワイ語

∈ MURR-MA ムルマ/ワギマン語

∈ GOYA ゴーヤー/ウルドゥー語

∈ DRACHENFUTTER ドラッヘンフッター/ドイツ語

∈ SZIMPATIKUS シンパティクシュ/ハンガリー語

∈ IKTSUARPOK イクトゥアルポク/イヌイット語

∈ FORELSKET フォレルスケット/ノルウェー語

∈ TRETÅR トレートール/スウェーデン語

∈ TSUNDOKU ツンドク/日本語

∈ SGRÌOB スグリーブ/ゲール語

∈ KABEL SALAT カーベルザラート/ドイツ語

∈ NAZ ナーズ/ウルドゥー語

∈ LUFTMENSCH ルフトメンチュ/イディッシュ語

∈ SAUDADE サウダージ/ポルトガル語

∈ COTISELTO コティスエルト/カリブ・スペイン語

∈ WALDEINSAMKEIT ヴァルトアインザームカイト/ドイツ語

∈ CAFUNÉ カフネ/ブラジル・ポルトガル語

∈ KALPA カルパ/サンスクリット語

∈∈ 謝辞

∈∈ 著者略歴

∈∈ 訳者あとがき・訳者略歴

⊕ 著者略歴 ⊕

エラ・フランシス・サンダース(Ella Frances Sanders)

20代の著者、イラストレーター。さまざまな国に住んだことがあり、一番最近ではモロッコ、イギリス、スイスなど。フリーでスタイリッシュなイラストレーションの仕事をしながら、本を作りたいと思っている。著作に『誰も知らない世界のことわざ』『ことばにできない宇宙のふしぎ』『もういちど、そばに』(いずれも創元社)などがある。

⊕ 訳者略歴 ⊕

前田まゆみ(まえだ・まゆみ)

絵本作家。神戸市生まれ。著書に『野の花えほん』『いきもの図鑑えほん』『世界のどうぶつ絵本』(いずれもあすなろ書房)など、翻訳絵本に『こいぬのミグルーだいかつやく』(創元社)がある。