父の先見

紀伊国屋書店 2018

Emeran Mayer

MD: The Mind-Gut Connection- How the Hidden Conversation within Our Bodies Impacts Our Mood, Our Choeces and Our Overall Health 2016

[訳]高橋洋

編集:和泉仁士

装幀:水戸部功

先だって80歳になった。とくに白露清川の感慨もないけれど(むしろがっかりしているのだが)、スタッフをはじめ親しい者たちからは篤く傘寿を祝われ、ついつい来し方行く末を見つめることになった。

福岡の中野由紀昌組長が率いる九天玄気組からは松岡本をミニチュア化した造本群が吊り下げられた彩色豊かな花傘と「遊」とりかえばや版(「龍」に変じていた)が、名古屋の小島番器の面影座一同からは謎のようにデコレーションされた長い白杖とタカボーの愛が、月晶こと木村久美子が声をかけた多読ジム一同からは一人ずつがぼくの著書を選んで、その本との因縁をオントロジックに各自が綴って束ねた「セイゴオ本数寄」が函入りで贈られた。

そして松岡正剛事務所と編集工学研究所とイシス編集学校と百間の混成軍団からは「八十才人相合傘寿」なる大部のクロニクル・エディションを貰った。

これはぼくの80年のクロニクルを1ページ1年に仕立て、そこに内外の思想家やアーティストの該当歳の出来事を巧みに併せて組み上げたもので、80人の担当ライター諸姉諸兄が相合傘の企図を踏まえて松岡ジンセー80旦の変遷を読み解いてみせたアンソロジックな力作である。冒頭に吉村堅樹による畏まり尽した祝詞(のりと)が提示されている。穂積晴明のデザインワークが冴えまくっていた。どうやら太田香保が指揮棒を振ったようだ。

こんなふうな80歳を迎えてもらい、せっかく祝われながらこんなことを言うのは失敬不埒だろうが、実際の体のほうはとうに不如意が頻発して重なりあい、いろんな葛際が各所で変事をおこしているため、その一日その一時間の算段の調子が読めない日々なのである。そのため、みんなの篤い好意に応えきれるかどうかが、如何にもおぼつかない。

高齢になるとはそういうものなのだろう(応接力がずれずれになる)とは、なんとなく予想してはいたものの、一から十まで「ヨミ」が甘かった。体重が45キロを上回らなくなって、大半の予想が狂ってきた。

体重が減りはじめて、尻や太股や腕に皺が目立ってきたのは数年前からのことだけれど、昨年左下葉のリンパ節にあらわれた肺癌の治療のために陽子線を33回にわたって照射するようになってから、一挙に46キロまで落ちたのだ。食欲も減退した。さすがにガリガリだ。堅い椅子に坐っていると尻の骨がすぐに痛くなるので、やむなく座布団やクッションを用意してもらうようにした。

川端康成のお気にいりだった加賀まりこが「私はセンセイの行く先々で、すかさず座布団を用意する役だったのよ」と話していたが、それなのである。

そこへもってきて昨秋からは泌尿器科にかかっていて、ペニスにキャップ付きのドレーン(カテーテル)を膀胱めがけて闇入させたままになった。

前立腺が肥大して尿道を塞いでいるので排尿ができず、放っておくと半日で膀胱が破裂しかねないほど膨満し、そうなると居ても立ってもいられなくなる。当然夜はズキズキ、キュインキュインがしょっちゅうで、ぶつ切れにしか眠れない。そこで尿道にドレーンを奥まで突っ込んで、3~4時間ずつトイレでキャップをあけるのだ。紙パンツも試用するようになった。こうなると、とうてい一丁前の男とは思えない。

そのほか肺気腫(COPD)や間質性肺炎、眼底疲労(虹彩炎)や直腸不順(切迫性便失禁)をはじめ、不如意はさまざまに露呈している。仕事場と自宅に酸素ボンベを常用し、外出には酸素ボトルを必携するようにもなった。

こういう体たらくになってみると、やっぱり「あまりにも体を無視しすぎたな」「きっと天罰が当たったのだろう」「もしスタッフやイシス編集学校がなかったら何もできなかったにちがいない」という気になる。自己管理の決定的欠落がもたらした戒めなのだと思うしかないという心境なのである。

つまりは「あの松岡正剛」や「例の松岡正剛」で居続けること自体が、ひどく間尺に合わないことになってしまったのだ。後期高齢の老人の多くに忍び寄っているキャラ歪率ではあろうけれど、それを「松岡正剛の辻褄」としてなおあらわそうとすると、けっこうきわどい難問なのだ。

ついでに付け加えると、実は80歳の誕生日のあとの定期検診で新たな病根が見つかって、事態はさらに面倒なほうに引っ張られることになった。何かを覚悟しなければならなくなったのだ。このこともいずれは報告するが、いまは伏せておく。

そんなこんなで、ここから話が急に変わるけれど、今夜はエムラン・メイヤーの『腸と脳』を紹介することにした。そんなこんなでとは、中原中也(351夜)ではないけれど、あれこれいろいろありましてということだ。

タイトルからおおよそ想像がつくだろうが、本書は“第二の脳“としての腸の驚くべき機能とそこで活躍するマイクロバイオームの端倪すべからざる実態を扱っている。だから紹介するといっても、内臓を長きにわたってぞんざいにしてきたぼくの体たらく(いわばバイオフィードバックの欠如)をいまさら補うべきものとして紹介するわけで、本書はこの不肖者に柔らかな鉄槌を食らわせる一冊でもあったのだ。

著者のメイヤーはドイツ出身の胃腸病理学の第一人者で、UCLAの名物先生である。10年ほど前にマーティン・ブレイザーの『失われてゆく、我々の内なる細菌』(みすず書房)やデイビッド・モンゴメリーの『土と内臓』(築地書館)に感心していたころ、メイヤー先生のことを知った。いつか読みたいと思っていたら、タイミングよく紀伊国屋書店の和泉仁士君が本書を翻訳刊行したからというので贈ってくれた。和泉君の翻訳編集本はどれもこれも名著が多い。

腸は消化管のひとつである。飲み食いしたものは口から食道、胃、腸(大腸・小腸・直腸)をへて排泄器官にいたるまで、一日か二日をかけて移動する。その全長は約9メートルになる。

この長い管は体内にありながら、むしろ「内なる外」を象徴するパイプないしはホースというべきもので、かつて稲垣足穂(879夜)はAO円筒と名付けたものだった。OAではなくてAOなのは、タルホがホモエロスなA感覚(お尻=Anus)を重視しているからだ。

しかし、このパイプ状の円筒は「外なるもの」を通過させているのだから、外界の危険物やウイルスや細菌を招じ入れてもいるわけで、腸はこの外なる危険を察知し、「内なるもの」としての危険を克服しなければならない重大な役割をもつことになった。

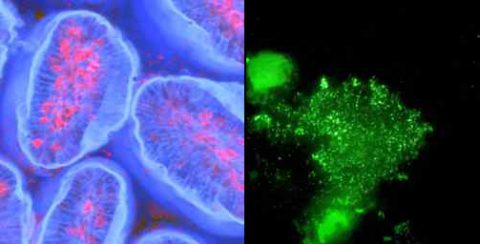

消化管の役割は、ホモサピエンス特有の雑食的な食べものから栄養を吸収してカロリーを得ていくことにある。唾液や胃の消化液によって炭水化物とタンパク質の一部を分解し、腸で水分を吸収するとともに脂肪を分解し、それらのプロセスを通して得た栄養素を腸の内側にある絨毛の無数のヒダから体内に取り込んでいく。

これがもともとの「消化」(digestion)の役割なのだが、実は腸の自慢はむしろ次の3つにあった。本書はこのことを訴えた。

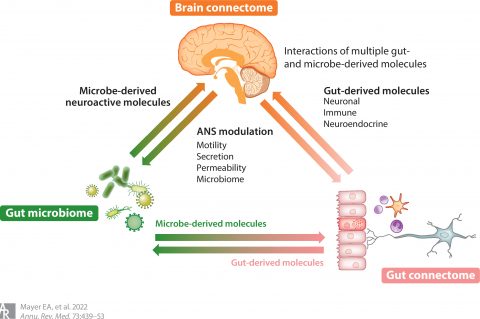

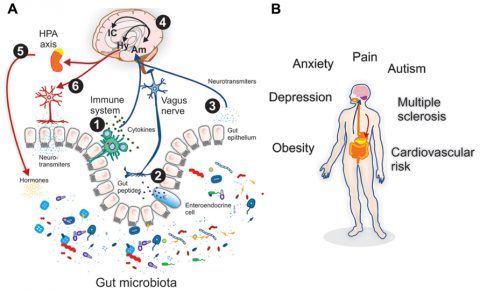

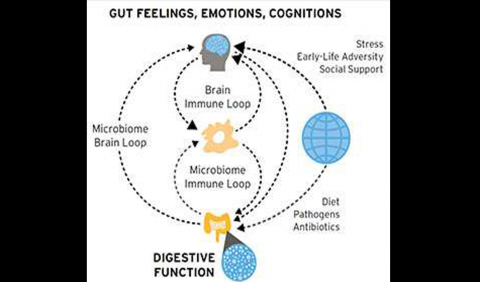

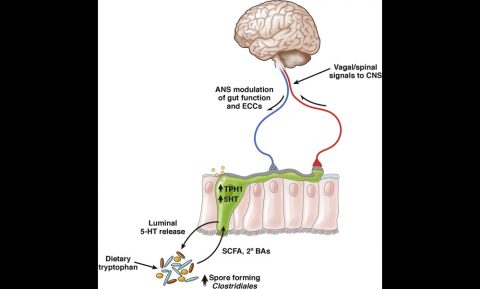

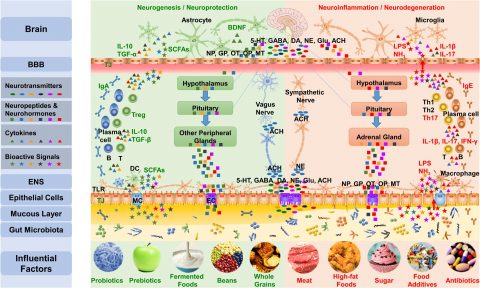

第1に、腸には腸管神経系(ENS)という独自の神経系が備えられていて、5000万から1億体ほどの神経細胞(ニューロン)がひしめき、腸管の運動・分泌血流活動を司る。この腸管神経系が脳と密接な連絡をとりあっている。とりあいつつも、ENSは独自の反射弓をもっているので(グリア細胞もある)、中枢神経系を介さない指令や制御もやってのける。腸が“第二の脳”と言われる所以(ゆえん)だ。

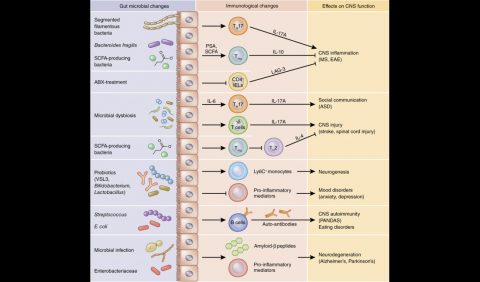

第2に、腸内の免疫細胞が体全体の中で最大の構成力を誇っている。腸には100兆をこえる腸内細菌(マイクロバイオータ)が活性していて、その大半はほぼ良性なのだが、なかには危険な細菌も混じっている。そこで腸壁の免疫細胞がこれを見いだして、サイトカイン(cytokine 生理活性タンパク質)を生成してやっつける。サイトカインにはインターフェロン、インターロイキン、リンホカイン、ケモカインなどがある。

腸は人体最大の免疫器官だったのである。ということは、腸で「自己」と「非自己」が分別されているわけだ。

第3に、腸は無数の内分泌細胞をたくわえていて、必要に応じて20種類ほどのホルモンなどを血流に放出する。たとえばセロトニン(serotonin ドーパミンやノルアドレナリンを制御する神経伝達物質)は体内全体のセロトニンの95パーセントを貯蔵する。ということは、睡眠・食欲・痛覚感受性・気分などの体内情動シグナルは、ほぼ腸が発信しているということになる。セロトニンは腸壁の腸クロム親和性細胞を介して活性化する。腸は「気分」のセンターでもあった。

この3つの自慢を成立させているのが腸内微生物、すなわち本書の主人公マイクロバイオーム(microbiome)だ。腸内にいる「内なるもの」ではあるが、土壌菌同様の「外なるもの」でもあって、われらが「外なる内なる情報環境」の主なのである。

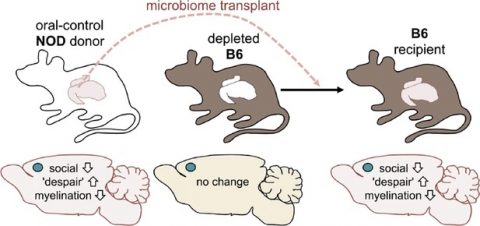

1980年代にさしかかるころ、アメリカ国立保険研究所のジェシー・ロスとデレク・ルロイスが率いる研究チームが、植物と動物から分離したシグナル分子のはたらきを微生物がもっているのがどうかということを調べ上げていた。多くの注目すべきことが発見され、二人は1982年に「内分泌系や脳がコミュニケーションに用いているシグナル分子は、おそらく微生物に由来する」という主旨の論文を発表した。

この論文に刺激されたのが本書の著者のメイヤーだ。メイヤーは数学者のビエール・バルディ(UCLA)とともに人間の胃腸における微生物の役割をシミュレーションし、1991年に「消化管ペプチドは、はたして普遍生物学言語の言葉なのか」という大胆な論文にした。

微生物のはたらきを言語力に見立てる大胆すぎるタイトルではあったが、これで世界中のマイクロバイオームが一斉に喋り出した。本書はその興奮をあれこれ案内した(もっともメイヤーの案内ぶりは学識者にしてはあまりうまくない。構成もかっちりしていない)。

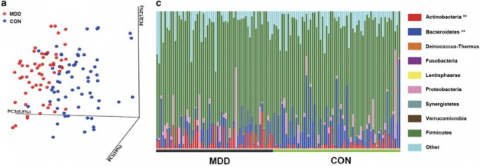

マイクロバイオームとは多様な微生物たちが集まった体内コミュニティのことである。「微生物叢」などと訳される。正確には微生物のそれぞれがマイクロバイオータで、そこに遺伝子のはたらきまで加えた総体のホロゲノムがマイクロバイオームである。

人体では、このマイクロバイオームのコミュニティが全身の皮膚、口腔・鼻腔・肺胞などの呼吸器系粘膜、食道・小腸・大腸などの消化器系、子宮・膣・腔・膀胱・尿管などの泌尿器系など、それぞれ外界につながる器官の粘膜に高密度に群がっている。

なかでも腸内の微生物コミュニティは人体の中の最大の集落で、細菌、真菌、古細菌、バクテリオファージ、ウイルスなどを約1000種、100兆個ほど共生させている。進化の歴史の最初期に活動を開始した微生物たちが、腸内にどっさり控えることになったのだ。

このうちの腸内細菌のグループは特別に「腸内フローラ」と呼ばれ、ビフィズス菌や乳酸菌や酪酸菌系の有用菌(善玉菌)、ウェルシュ菌や大腸菌や黄色ブドウ球菌などの有害菌(悪玉菌)、どちらにも属さずいまだ正体が解明されていない日和見菌などとして、複雑なフローラ(花畑)をつくっている。日和見菌などという主体性のないネーミングが付けられたのは、このグループは出会った相手によって善玉にも悪玉にもなってみせるからである。

メイヤーは、これらのマイクロバイオームのはたらき全般を「腸-脳」関係を取り結ぶ内部生態系情報システムの最も重要な介在システムと見立てたのだった。のみならず、マイクロバイオームはわれわれの生理的気分や生態感覚的な意識を動かしている言語であろうとさえ考えた。「微生物語」(microbe-speak)という双方向型の生態系コミュニケーションの担い手ともみなした。

内臓ほったらかしのジンセーを歩んできたぼくが、コンテクスュアルには少々出来の悪い本書をびくびくしながら読み、とはいえ案の定、脳天を痛打されるしかなかったこと、以上の粗雑な紹介で伝わっただろうか。80歳を迎えて、出し遅れの証文ではあろうものの、せめてお尻ぱんぱん、アタマぺんぺんをしておかねばと思ったのである。

と、ここまでがいささか殊勝な感想で、実は本書からは編集工学的に大いに刺数を受けた見方もあったので、そのことを書いておきたい。この話が今夜の千夜千冊のハイライトにあたる。それは「サリエンシー」(saliency)という見方についてのことだ。

われわれは仕事や外食をおえて外に出ると、ふと夜空に浮かぶ月に出会って、しばし注意を奪われる。これは月が目立っている(salient)からだ。料理名がよくわからないけれどおいしそうなので注文したフランス料理が運ばれたとき、何じゃこれはというサリエントな注意が喚起されることもある。感覚刺激が注意をボトムアップするからだと解釈できる。

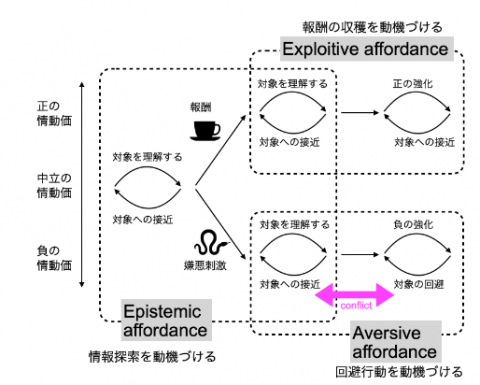

われわれがサリエントな注意のカーソルによって知覚活動や強調活動をしていることは、知覚哲学や脳科学ではそこそこ知られてきたことだった。視覚探索理論では以前から「ポップアウト」(pop-out)とも言われていることでもあるし、もっと知覚環境学ふうにいえば「アフォーダンス」(affordance)の一種とも解釈できる。

ところが、どうもそれだけではない。腸内マイクロバイオームが脳に発信している特微に用意周到なサリエントなしくみが作用しているようなのである。以下、少々寄り道をしたい。

多くの者には、何かが始まりそうときにドキドキしてしまったという体験がある。スピーチを求められると、胸がバクバクしてしまう。いわゆる緊張だ。誰にでもおこる。ベテランの越路吹雪や中村勘三郎も「出」の前にはいつも胸がばくばくし、足ががくがくしていると告白した。

受験会場で一番混むのはトイレである。書店に入ってしばらくするとウンコがしたくなるという統計もある。下痢や便秘が神経症的なものだろうという見立ては、ずっと以前から議論されてきた。これらのことは、知覚刺激が脳の判断を特殊化させていると解釈されていたのだが、知覚刺激の何が尿意や便意につながるのかは説明できなかった。それでも脳がなんらかのシグナルを発信しているのだと想定されていた。

しかし、そうではないのではないか。話は逆ではないかという実験データや仮説が出てきたのだ。

アントニオ・ダマシオ(1305夜)のソマティック・マーカー仮説、バド・グレイグ(神経解剖学者)のサリエンシー仮説、そしてマイクロバイオーム仮説による実験データだ。いずれも体の各部での信号発信が脳に届き、脳がそこで「何じゃこれは」と顕著化(サリエント化)を受信しているのではないかというのだ。ただし脳から腸へではなく、腸から脳へ、だ。

グレイグは腸からの信号をおこしているのは島皮質(とうひしつ)であろうと述べた。島皮質(insular cortex)はソマティック・マーカーを回収している部署なのである。脳葉の中の島葉にある。

これらをもって、メイヤーはマイクロバイオームによる「脳腸相関システム」の事例だという総合的な見方にまとめあげようとした。

こうした見方のすべてが当たっているかどうかは、いまのところは実証されてはいない。しかし、大いにありうることだと思われる。われわれには注意を強調するサリエンシーがはたらいているはずなのだ。それは刺激と反応の一次的なレスポンスではなくて、二次的で編集的なレスポンスなのである。

おそらく脳と体との関係経路にはサリエンス・スレッシュホールドのようなインターフェースがはたらいているのだろうと思う。注意のカーソルが何かにぶつかって励起して、このスレッシュホールドを破ると、警告信号のようなシグナルが発動して脳が強調編集(顕著の編集)をおこすのである。メイヤーはグレイグの用語を借りて、これを「再表象」(re-presentation) と言っている。

なるほど、なるほどだ。再表象を促しているのがマイクロバイオームで、それがわれわれの内職感覚と脳との関係を起動させていたということなのだ。メイヤーはこんなふうに説明する。

脳はフォトショップを使うアーティストのごとく感情、認知、注意というツール、ならびに過去の経験を蓄積する記憶データベースを用いて、イメージの質や解像度を高めるのである。そうした編集作業が進むにつれ、脳の注意ネットワークが強く関与するようになると、私たちはイメージに気づき、何かをしようというする動機を強くもつ。

つまり喚起された感情に対処しようと、何らかの行動を導く衝動が生じるのだ。そしてその時点で、脳に送られた内蔵刺激や消化管で生じた事象に応じて、私たちは何かを食べる、排便する、休む、駆け出す、体力を節約する、必死に努力するといった行動をおこしたいという欲求をもつのである。

このプロセスの流れが前部島皮質に達すると、身体イメージは、私たちが「自己の感覚」と結び付けている身体全体の状態をあらわす意識的な常道的感情がもつすべての特徴をまとうようになる。(中路) 神経生物学的観点からいえば、これが内臓感覚だ。

内臓感覚は情報をサリエントにさせていたのである。そうすることで、脳はとっておきの相対的顕著化という編集力を発揮してきた。それならぼくは、20代半ばには内臓感覚による編集にとりかかるべきだったのだ。そんなこととは露知らず、編集知をアタマでっかちにしすぎてきてしまったようだ。

それでもわが編集知が、早々に寺田寅彦(660夜)の割れ目、杉浦康平(981夜)のデザイン、土方巽(976夜)の舞踏、ルイジ・ルッソロのノイズ音楽、ジャコメッティ(500夜)の痩せ細り、イサムノグチ(786夜)の不完全性、観世寿夫(1306夜)の能仕舞、芭蕉(991夜)の「わび」などに向かえたのは、編集知にはそれなりのサリエントでスパースな情報感覚が突沸していたのだと思いたい。

とはいえ、ぼくはこの恩沢に富む突沸にかまけすぎてきたわけである。それをいいことにジンセー晩期の歪曲の何たるかを惧れずタバコをずっと喫いまくってきたわけだ。内臓感覚によるバイオフィードバックをないがしろにしてきたわけだ。傘寿が惨寿になっても仕方なかったのである。

(参考)ちなみに北大の人間知・脳・AI研究情報センターの吉田正俊に、「サリエンスをアフォーダンスとして捉え直す:能動的推論の視点からの精神病症の異常サリエンス仮説への示唆」という興味深い論文がウェブに掲示されている。サリエンシーとアフォーダンスをまたぐ論考だった。バド・グレイグについては大著『我感ずる、ゆえに我あり』(春秋社)が翻訳されている。かなりハードな内容だが、示唆に富む。参考にされたい。

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成(センセン隊):寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎

中尾行宏・桑田惇平・齊藤彬人・上杉公志

⊕『腸と脳』⊕

∈ 著者:エムラン・メイヤー

∈ 訳者:高橋洋

∈ 編集:和泉仁士

∈ 校正:上池利文

∈ 装幀:水戸部功

∈ 発行所:株式会社紀伊国屋書店

∈ 印刷・製本:中央精版印刷

∈ 本文組版:明昌堂

∈ 発行:2018年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 目次

∈∈ 第1部 身体というスーパーコンピューター

∈ 第1章 リアルな心身の結びつき

∈ 第2章 心と腸のコミュニケーション

∈ 第3章 腸はいかに脳に話しかけるのか

∈ 第4章 微生物語

∈∈ 第2部 直感と内臓感覚

∈ 第5章 不健康な記憶

∈ 第6章 情動の新たな理解

∈ 第7章 直感的な判断

∈∈ 第3部 脳腸相関の健康をいかに保つのか

∈ 第8章 食物の役割

∈ 第9章 猛威を振るうアメリカ的日常食

∈ 第10章 健康を取り戻すために

∈∈ 謝辞

∈∈ 日本の読者へのあとがき

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

エムラン・メイヤー(Emeran Mayer)

ドイツ生まれの胃腸病学者。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)教授。脳と身体の相互作用、特に脳と腸のつながりを40年にわたって研究し続け、ストレスとレジリエンス(回復力)を神経生物学的に研究するUCLAの付属機関、CNSRのディレクター、および潰瘍研究教育センター(CURE)の共同ディレクターを務める。脳と腸のつながり及び慢性的腹痛研究の第一人者として知られ、その研究は四半世紀にわたって米国国立保健研究所(NIH)の支援を受けている。

⊕ 訳者略歴 ⊕

高橋洋(たかはし・ひろし)

翻訳家。同志社大学文学部文化学科卒(哲学及び倫理学専攻)。訳書にキャロル『セレンゲティ・ルール』、ドイジ『脳はいかに治癒をもたらすか』、レイン『暴力の解剖学』、ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか』(以上、紀伊國屋書店)、ブルーム『反共感論』(白揚社)、ダン『世界からバナナがなくなるまえに』(青土社)ほかがある。