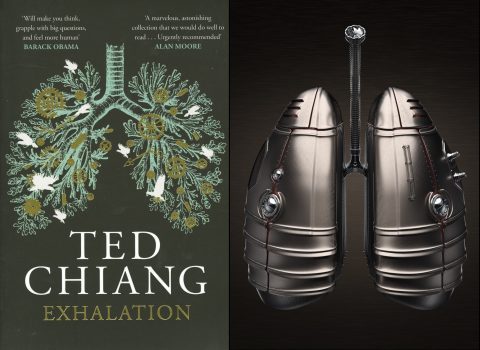

息吹

早川書房 2019

Ted Chiang

Exhalation 2019

[訳]大森望

編集:清水直樹 校正:上池利文

装幀:水戸部功

草むらにユリが咲いていると思ったら、おやおや電子百合めいていた。気が付くとこちらの目が瞬間仮想システムに組み入れられていた。ユリの花弁をアリが歩いていると思ったら、それは当方の僅かな計算誤差によるものらしい。私のヴァージョンの中の別の蟻もどきの会話が聞えてきたので、わかったことだ。

テッド・チャンを読みおわるたびに、こんな微細な錯綜がちらちら出入りする。トリッキーなイリュージョンの罠を仕掛けるSFはいくらもあるが、読む者の思索の植え込みに「SF的校閲」を作動させる才能にはそんなにお目にかかったことがない。科学的仮説にもとづく校閲を忍ばせる才能だ。

寡作である。23歳で『バビロンの塔』(1990)を書いてデビューしたのち、30年間で2冊の中短篇集しか発表していない。『あなたの人生の物語』(ハヤカワ文庫)と17年後の本書『息吹』だ。それなのに中短篇作品はヒューゴー賞を3度、ネビュラ賞・ローカス賞・星雲賞をそれぞれ2度とった。書けば、決まって斯界に瞠目されたのである。

それなら売れっ子作家になっていいはずなのに、本人はソフトウェアのマニュアルなどを本業とするテクニカルライターをやめない。「書く価値のあるアイディアを思いつかないかぎりは書かない」というモットーを守っているらしい。ベらぼうな寡作派なのである。

テッド・チャンの名が世界中に知られたのは、2016年に『あなたの人生の物語』(1999)の中の表題作が映画化されたときだったろうか。ドゥニ・ヴィルヌーヴが監督をした《Arrival》だ。

日本では翌年に《メッセージ》として上映された。文明の魂が根こそぎもっていかれるような感興に充ちた仕上がりになっていた。映画では未知の飛来物が提示するロゴグラム(図形言語)を女性言語学者のルイーズが解読していくプロセスと、そのプロセスを可視化していく映像技術が鮮やかだったが、原作では人間が未知の知性に出会ったとき、何を「知縁」(よすが)に他者を理解しようとするかというテーマを追っている。

映画が比類を許さないほどの出来だったので、こんな発想で物語を書ける原作者がいることに大いに驚いた観客も多かったにちがいない。押井守(1759夜)、円城塔、樋口真嗣、新海誠らが脱帽していた。ぼくもその一人だ。ジーン・ウルフ、ジョン・クロウリー、グレッグ・イーガンに継ぐSF作家がついにあらわれたと知った。

両親が台湾移民である。テッドはアメリカ移住後に生まれた。小学生のころにアシモフやクラーク(428夜)を読み耽って、ブラウン大学で物理学とコンピュータ科学を専攻し、その当時からSFを書くようになったようで、トマス・ディッシュがそのひとつの小品『バビロンの塔』に注目して、「オムニ」の編集部に推薦した。

そこからはご覧の通りの、やたらにアブタクティブな物語に挑み、けれども徹して人知の深みをめざす作品だけを書き込んでいる。

言い忘れたが、『あなたの人生の物語』の異星人のロググラムは非線形言語なのである。こんなアイディアをどんな物語にするかと思い始めれば、ついつい寡作になるのは当然だ。

本書には9本の作品が収録されている。すべては紹介できないし、詳しくもできないが、めぼしいところを寿司屋のカウンターよろしくちょいちょいと握って案内しておきたい。

ネタバレになるところは御勘弁願う。SFも寿司も極上のネタを選んでナンボなのである。科学技術思想に独自の「アブタクティブな校閲」を施すテッドのネタの選び方にどぎまぎしてほしい。ワサビもけっこう効いている。

『商人と錬金術の門』。これは、アッバスという商人がバグダットの金物細工市で出会った老人バシャラートから不思議な話をいろいろ聞かされるという「千夜一夜物語」めいた様式のSFである。老人は20年後と20年前を行き来できる「歳月の門」を見たというのだ。アッバスが「その門はくぐれるのかね」と尋ねると、老人は門をくぐった3人の話をしはじめる。

SF得意のタイムトラベルものではあるが、テッド・チャンは「過去も変わらないし、未来も変えられない」という方針を貫いた。つまりタイムマシンに乗り降りしたくらいでは、自分は変わらないという方針だ。アインシュタインの言い分に従うのではなく、ラプラスのデーモンがそんなことは許していないというのだ。

それなら自分の過去を変えられないのにタイムマシンの門をくぐってみることで、いったい何がおこるのか。ここを丹念に描いた。この丹念が読ませる。デーモン監視のもと、まさに「面影の編集」がおこるわけなのである。

『息吹』。この作品のワールドモデルのもとでは、そもそもの「生きる」という方法が変更されている。肺を交換できるのだ。住人たちは空気(=息吹)がいっぱいの肺を給気所でいつだって交換できるので、いつまでも呼吸を続けられる。ということは、この作品世界には寿命という限界がない。だったら永遠の人生を与えられた者の葛藤などがテーマになりそうなのだが、物語はそうならない。

一人の解剖学者が奇妙なことに気づく。この肺交換自由ワールドでは、毎年元旦の正午に触れ役によって新年を祝う頌歌(しょうか)が暗唱されるならわしなのだが、なぜかこの年は暗唱に1時間がかかるはずなのに、その前に町の塔時計が午後1時を告げてしまったらしい。多くの者たちがその噂をしている。

どうして時間は狂ったのか。時計に事故が生じているのではないようだ。では何がおこったのか。このことに疑問をもった解部学者は、いろいろの仮説をたててみた。そして、ひょっとするとわれわれの「脳の処理速度」が落ちているのではないかと推理する。

ここから解剖学者よろしく脳をめぐるさまざまな試行実験が続くのだが、いくら脳の中身を覗いても原因が見つからない。そこで学者は、脳を流れる空気の速度が低下しているということは、実はこの世界の大気圧が上昇しているということだろう。もしそうだとしたら、宇宙のあらゆる場所の気圧が均一になって、すべての空気(=息吹)は動きを失うことになる。そうなれば、われわれは肺を空気で満たせなくなるにちがいない。そう結論づけた。

学者の予想は人々を不安に陥れた。世は騒然とした。けれどもテッド・チャンは慌てない。そもそも地球の生命体は宇宙エネルギーを吸収する率とほぼ一致するような率でエネルギーを放出することをやってのけたのである。人間も同様で、放出する熱エネルギーは高エントロピー(無秩序なエネルギー)であって、吸収する化学エネルギーは低エントロピー(秩序のあるエネルギー)になっている。われわれは秩序を消費して、無秩序を生成している生物なのである。

だったら心配などしなさんな。学者の予想に反して、物語は意外なほうに向かって進む。テッドはこの考え方をロジャー・ペンローズ(4夜)の『皇帝の新しい心』の読解(編集的解釈)を通して得たようだ。

『ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル』。今日ではややありきたりな話題になってしまったが、AI(人工知能)の行方やAL(人工生物)の可能性を素材にした作品である。

主人公はディジエント、つまり仮想環境に生息するデジタルクリーチャーだ。ただしテッド独特の「ひねり」があって、動物園の飼育係の女性を主要登場人物にすることで、AI型ソフトウェア (=ディジエント)に感情移入ができるのかどうか、その危うさを追った。AIやALを飼育する気になれるかどうかというプロットだ。また、飼育にはおそらく恋心や愛情がつきものなのだろうけれど、そういうマンマシーナリーな相互性はどうなるのかを追った。

テッドなりに切り捨てたテーマもある。暴走するAIやALを法的に規制するかどうかなんてことには、一顧だにしていない。また多くのAI推進派が殺到する加速主義にも阿(おも)ねていない。この潔さがこの作家の真骨頂なのである。

『デイシー式全自動ナニー』。機械博物館に一台の奇妙な機械が展示されている。「全自動ナニー」と命名してあった。ナニーとは乳母あるいは子守のことをいう。

この物語は、19世紀末に活躍した数学者のレジナルド・デイシーがチャールズ・バベッジの解析機関を改良して教育エンジンを開発しようとしている途上で、自身の家庭環境の変化から、1901年に全自動ナニーの試作に向かい、そのあらかたの設計に成功しながらも、そのいっさいを破棄するに至った顛末を淡々と記録したものだ。

少々変わった風味のSFだが、テッドは、SF界や映画界がバベッジの世界をサイバーパンク化したがる風潮に棹をさしたのである。

『大いなる沈黙』。2016年までプエルトリコのアレシボ天文台は世界最大の電波望遠鏡の持ち主だった。地球外生命休の探査はアレシボが一手に引き受けていた。一方、アレシボの近くの森にはオウムが棲息していて、かれらなりのコミュニケーションをたのしんでいた。この二つの出来事には、何かつながりがあるのだろうか。

以上の問題意識をもったジェニファー・アローラとギレルモ・カルサディーナという二人組アーティストが、このテーマに即した映像インスタレーションを制作したいので、テッドに地球外生命体とオウムをつなぐ映像ナレーションをつくってくれと頼んできた。こうしてこの小品が生まれた。

それは、オウムが得意なコンタクトコールによって、アレシボの森にいる人間たちに或るメッセージを送ろうとしていたというものだ。どんなメッセージかは読んでからのおたのしみ。

作中にフェルミのパラドックスが出てくるが、これは劉慈欣(りゅうじきん=リウ・ツーシン)の傑作SF『三体』(早川書房)を貫くテーマにもなっている。『三体』は2900万部売れた。ポアンカレ(18夜)の多体問題にちなんだVRゲーム〈三体〉を解こうとするのだが、乱気と恒紀があって、なかなかクリアできない。山西省の火力発電所の技術職員だったこのアジア作家も、テッド同様に見逃せない。

『オムファロス』。1857年にイギリスの自然哲学者フィリップ・ヘンリーゴスが『オムファロス:地質学的な結び目をほどく試み』という一冊の本を書いた。オムファロスとはギリシア語で「へそ」を意味する。ゴスはアダムとイブがヘソのある状態で発見された(創造された)と主張して、どんな地球上の跡も、それ以前の歴史のヘソの緒を物語っていると考えた。

それなら、われわれはどこまで遡って「始発の物語」を語ればいいのだろうか。

この作品の「わたし」はそんなふうにしたくないということを神の前で陳述したいと思い、こんなモノローグをのこした。「わたし」はどうしても「へそ」は断絶されたと考えざるをえないというモノローグだ。

この作品はテッド・チャンが「始発の物語」にもとづく偏狭な因果説を断ち切った作品を書きつづけたいと決意していることを告げている。どこかグレッグ・イーガンの万物理論研究を想わせる。

『不安は自由のめまい』。哲学と科学をまたいで、たいへん緻密に構成された作品だ。タイトルはキルケゴールの『不安の概念』の一節「不安は自由のめまいである」から採ったもので、キルケゴールは「不安は精神が心と体の統合を提案し、自由がみずからの可能性を見下ろしながら、支えを求めて有限に手をのばそうとするときに生じる」と考えた。

テッドはこれを、量子力学の多世界解釈にあてはめて物語を組み立てた。

物語の媒介になっているのは、量子力学的に世界間通信をするための「プリズム」という通信機器である。起動すると量子測定が磁場イオン列をつかって行われ、同じ確率をもつ二つのありうべき選択肢が提示されるという装置だ。ジンセーにいつも迷っている登場人物たちはプリズムに関心を示すのだが、しかしプリズムはそういう選択決定の期待に応えるものではなかった。われわれはざる蕎麦にするかカレーうどんにするかという状態を維持できない者たちなのである。ざる蕎麦とカレーうどんの両者提案は「自由がみずからの可能性を見下ろしながら、支えを求めて有限に手をのばそうとするとき」だけに生じるものなのだ。

テッド・チャンは自作解説のノートのなかで、マルティン・ルターが教会に対して自分の例の行為を弁護したとき、「我、ここに立つ。かくするより他はなし」と言ったというエピソードを持ち出して、ではルターが他の方途を選んだかもしれないという可能性から、いったい何が引き出せるのかという注文をつけている。

安易な多世界解釈には「問・感・応・答・返」が奪われるのだ。テッドは、多世界解釈においてさえ編集の自由が進捗していくことを好んだのだ。

こんな作品群である。いずれのネタもすこぶる文明論的であり、アブタクティブで、科学校閲的である。

入りくんだ話も多いけれど、心配はない。本書は大森望の心地よい日本語訳で、難解なテーマが目白押しになっていても納得がはずされることなく読める。これはテッド・チャンの文体の工夫にもよっていて、理解させることを最優先しているからだろう。少年期にアイザック・アシモフとアーサー・クラークに夢中になったのは、テッドを読む読者にとっても、幸運なことだった。

では、もう少しお付き合いを願おうか。ここからは寿司屋の板長とのおしゃべりになる。「Wired」の11の質問に応えたおもしろい記事があったので、その片鱗を紹介しておく。次のような回答だ。いくぶんぼくが意訳をしておいたので、あしからず。

Q「ATやALといったデジタルビーイングと人間が共存するための方途や倫理は何でしょうか」。A「地球にいる人間以外の生物のことを考えていくことです。ちなみに今後30年間でデジタルビーイングが大きな役割をはたすとは考えられません」。

Q「30年後の社会に向けて何を考えておくべきですか」。A「ひとつは気候変動のこと、もうひとつは富の不平等のことでしよう。ネオリベラリズムが30年後に撤退するには、まだまだ多様な思想が足りなすぎるように思います」。

Q「技術の中立性は守れるものですか」。A「たとえば金属に関する技術では、治金学と地雷の両方がありえますよね。中立は難しいでしょう。とくにシリコンバレーには苦手でしょう」。

Q「私たちがグッドアンセスター(よき祖先)になるには、どんな視座や規範をもつべきですか」。A「事態を長期的に考えられるようにすることです。化石燃料をへらすことなど、とても大事です。SF作家もその役割を担っているはずです」。

Q「生成AIやLLM (大規模言語モデル)によって文章を作成するようになると、書くことはどんな意味に変わっていくのでしょうか」。A「LLMが書くことを変えるとは思いませんね。任意に書けるか、強制的な力を利用するか。その差だけです」。

Q「『ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル』はAIの権利や人格に大きく踏み込まれていましたが、AIは今後の家族や友人たちとの関係や役割を変貌させるでしょうか」。A「あの作品では、AIに意識をもたせましたが、実際にはありえないことです。あるとしたらそれはたいてい製品のプロパガンダです。将来のAIをスパイク・ジョーンズの《her》のようにみなすより、トム・ハンクスの《キャスト・アウェイ》のように見たほうがいいんじゃないですか。AIって、あの映画の中のバレーボールなんですよ」。

Q「遺伝子操作によって人間は改良されますか」。A「その問題は親子関係に戻して考えるといいと思います。ろくなことになりっこないでしょう」。

Q「オンラインによるコミュニケーションは社会の何を変えていくのでしょうか。表現者のエスニシティに変化が生じるでしょうか」。A「アメリカの人種政策の評判が悪いように、それがネットであっても評判が悪いものは悪いままに進むでしょうね」。

残念ながら寿司屋の客の質問がイマイチだったようだ。板長のほうは断固としていた。生成AIブームに浮足立つ昨今の風潮が縮約されてもいただろう。

すでに暗示的に書いておいたのだけれど、われわれは誤差と誤配のエディティング・プロセスの所産の中に棲息するパッセンジャーなのである。ブラッドベリ(110夜)やディック(883夜)なら、この誤差と誤配を極大化するSFで勝負ができた。けれどもグレッグ・ベアやテッド・チャンは、そんなSFシュールなサーカスでは遊ばない。それよりも、物語のプロットの中に編集的校閲を紛れ込ませるようにアソシエートした。このハイパーエディティングな観点と手法は、世の中がAIシンギュラリティに騒いでいるあいだ、まだまだ続くにちがいない。

そうだとすれば、文明史の末端にSFが立ち上がっているのではなく、SFががステルス戦闘機にように文明の先端を疾駆しているということである。

「ぼくにとってそれは、まったく新しい体験でした。そのときまで、20人以上の聴衆を相手に話したことは一度もなかった。人気がある作家だと思わせてくれたのは、日本が初めてでした。」(テッド・チャン)

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成:寺平賢司・上杉公志

⊕『息吹』⊕

∈ 著者:テッド・チャン

∈ 訳者:大森望

∈ 編集:清水直樹

∈ 校正:上池利文

∈ 装幀:水戸部功

∈ 発行者:早川浩

∈ 発行所:株式会社早川書房

∈ 印刷:精文堂印刷株式会社

∈ 製本:大口製本印刷株式会社

∈ 発行:2019年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 目次

∈ 「商人と錬金術師の門」

∈ 「息吹」

∈ 「予期される未来」

∈ 「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」

∈ 「デイシー式全自動ナニー」

∈ 「偽りのない事実、偽りのない気持ち」

∈ 「大いなる沈黙」

∈ 「オムファロス」

∈ 「不安は自由のめまい」

∈∈ 作品ノート

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

テッド・チャン(Ted Chiang)

1967年、ニューヨーク州ポート・ジェファーソン生まれ。ブラウン大学でコンピュータ・サイエンスを専攻。1990年に発表したデビュー作「バビロンの塔」がネビュラ賞を受賞。その後、発表される作品は高い評価を受け、SF界最大の文学賞であるヒューゴー賞を、「地獄とは神の不在なり」「商人と錬金術師の門」「息吹」「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」で4度受賞。

⊕ 訳者略歴 ⊕

大森望(おおもり・のぞみ)

1961年生、京都大学文学部卒。翻訳家・書評家。訳書にコニー・ウィリス『クロストーク』、フィリップ・K・ディック『フロリクス8から来た友人』、オルダス・ハクスリー『すばらしい新世界〔新訳版〕』、劉慈欣『三体』(共訳)、著書に『21世紀SF1000』(以上早川書房刊)他多数。