父の先見

ソフトバンククリエイティブ 2011・2013

編集:石井顕一

装幀:ビーワークス

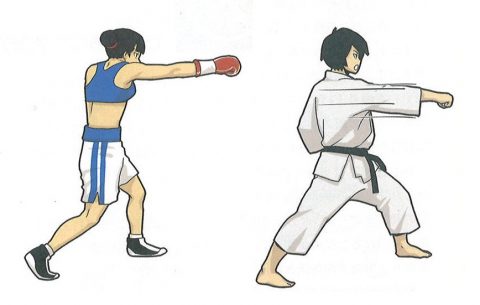

日く、突きは重く、打ちは鋭い。曰く、ブルース・リーのジークンドー(戴挙道)の構えはフェンシングに近い(後ろ足の踵を浮かす)。日く、脇を締める空手の正挙、脇を空けて腕を回すボクシングのフック。曰く、合気道は問合いを奥に引き、詰めを外す。

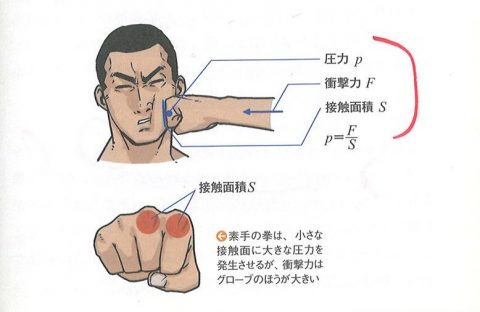

曰く、耐える筋肉と攻める筋肉は別である。日く、キックボクサーの蹴りは野球のバットの振りをはるかに上回る。日く、中国武術や日本の古武道は「気」の動向にプラマイの陰陽を付けまくる。日く、イチローの打法は二重振り子だ。日く、強打のためには挙(こぶし)と手首と腕を連続的に捩る必要がある。

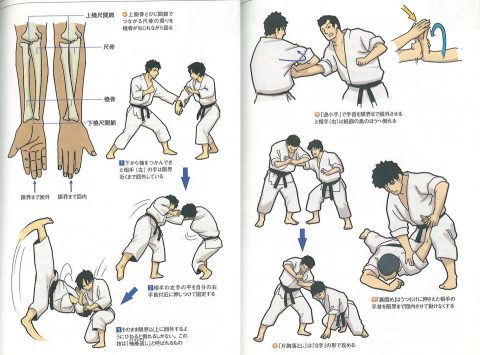

日く、あらゆる打撃は「力積の物理」にもとづく効能で説明できる。曰く、剣道の握りは左右の手を互いに逆向きで締める。曰く、僅か3センチの間(ま)で相手を打撃する寸勁(すんけい)こそ武術の極意だ。曰く、筋トレでは「動かす」よりも「止め」を鍛えるべきである。曰く、アメフト型のボブ・サップの突進力はミルコ・クロコップのキック力の半分にも及ばない。日く、関節技では「回転」と「併進」を重ねたい。日く、打撃は「打つ」よりもすばやい「抜く」で決まる。

この手の穿った話は、格闘技番組のコメントにもその手の解説書にもしばしば登場する。訳知りでトリビアルだから、聞きおぼえのあるものも多い。ふーん、そういうものかと思いながらも、その是非を確かめるすべもなく、あらかた打っちゃったままになる。

だいたいテレビで武道や格闘技を見ているときは、見ているこちらもそこそこアドレナリンに見舞われているのだから、昂奮しすぎて決め技の細部などわからない。動画が再生され、解説者がそれらしい説明をしているのを聞いても、その場かぎりの達人性が残映するだけだ。

それが最近、井上尚弥のボクシングタイトル戦の中継を何度か見ていて、ちょっと待てよ、あれは何だ、めちゃくちゃ理に適っている、あの井上の打ち分けには究極の技があると感心するようになり、そこでノニト・ドネア戦、マイケル・ダスマリナス戦、ポール・バトラー戦などの録画を見ながら、その手の本の何冊やウェブの記事に目を通してみたのである。

目を通したから井上の極技の秘訣が解読できるわけではないし、といって東京新聞記者の森合正範のドキュメント『怪物に出会った日』(講談社)などを読んでも井上の驚くべき多重多様な技の秘密などほぼわからなかったのだが、それでもこの手の話をめぐる本をどこかで千夜千冊したくなった。

本書は、伝統武術や格闘技の決め技を、物理学者でもある吉福康郎がみずから少林寺拳法などの武道を体験しながらなんとか理知的に解明しようとした初心者用の解説書である。

初心者向けだから井上尚弥クラスのエクセレントな格闘家がもつ「凄み」を解くにはまったく至らないのだが、とはいえ格闘技のベースにどういうモジュールが粗み立てられているのか、一連のスキルはどこまで分解できるのか、そういう基本は見えてくる。

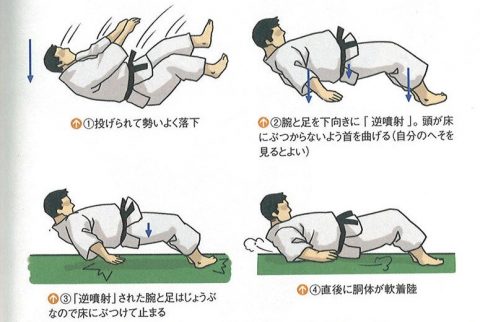

たとえば柔道の「隅落とし」(以前の「空気投げ」)で何がおこっているのか、「腕ひしぎ十字固め」から逃げられない理由、「膝蹴り」と「首相撲」が高速の一蓮托生であることなど、有名な決め技の数々が「打つ」「圧す」「回す」「捻る」「止める」などの高速な合わせ技で成立していたことはすぐわかる。格闘技とは、人体が秘める多様な分解能を「加害」に向けて練り上げたものだったのである。

武術や格闘技が体の機能や筋肉の分解能を練り上げたものであるとするなら、これは編集術でもあった。ただし「加害」のための技能から発してきたので、編集術としては「減害」も心得ていなければならなかった。こうして、加害と減害のための「奥義」が発達した。

著者の理論はスポーツ科学一般というよりもバイオメカニクス(biomechanics)にもとづこうとするもので、運動力学を編集的に体の動きにあてはめている。生物体の構造や運動を力学的に解析して、これを材料工学や流体設計にいかそうというのがバイオメカニクスである。ここからロボットに応用するバイオニクスやバイオミメティクスなどが派生した。

このバイオメカニクスを人体の動きに適用すると、身体の重心の移動性、接地面との反応力、関節モーメントの分解度や連動性などが推測できる。はたして武道や格闘技の奥義の説明にどこまで妥当できるのかはわからないが、それなりの説得力がある。少なくとも筋トレをする者にはもってこいだろう。

ただし多くの格闘家たちはこれらをリクツで理解しているわけではなく、あくまで徹底した反復稽古でものにしていくのだろうから、格闘技の決め技の極意はカール・ゴッチやヒクソン・グレイシーにもほとんど説明がつかないにちがいない。

格闘技の細部を知りたければ、最近はユーチューブに腕自慢の格闘家たちの手合わせ動画や極意の解説動画などがおびただしくリリースされているので、そちらを拾ってみるのがわかりやすいかもしれないが、吉福のように力学や図解を援用していなので、結局は煙にまかれるばかりの印象になる。

森脇雅人がプロデューサーとなり、岡田准一がホスト役をしている「明鏡止水〜武のKAMIWAZA」というよく出来たNHK番組があって、ぼくは好んで見てきたが、しかしこれまた名人達人の御披露番組なので、肝心のところはわからない(岡田准一は何かを摑んでいるようだ)。

というわけで、今夜はとりあえず初心者向けの本書をとりあげた。ちなみに同じ著者に『格闘技「奥義」の科学』『武術「奥義」の科学』『スポーツ上達の科学』(いずれも講談社ブルーバックス)などがある。スポーツ全般なら宮西智久が編集した『スポーツ・バイオメカニクス』(化学同人)がある。

さて、あらかじめ断っておくけれど、ぼくには武術や格闘技の素養はまったくないと思われたい。経験もひどく乏しい。中学のときに銭湯で顔見知りになった屈強なお兄さんに「空手、やってみない?」と声をかけられたのだが、そのときその道に飛び込めなかったことがアダで、以来ちょんちょこりんのままなのだ。

それでも少しだけ、縁があった。多少の濃いめの体験もあった。せっかくなので、いくつか思い出しておく。ついでにぼくの武道・武術観や格闘技観の一端を添えておく。申し訳ないけれど、今夜はこの話でお茶を濁すにとどめたい。詳しいことは、小学生のころからのプロレス・フェチだった寺平センセン隊の図版解説を参照してほしい(寺平は小学生のときすでに、毎週後楽園ホールの展示物やグッズ売場に通っていたらしい)。

(イ)子供時代は父の影響で相撲とラグビーが好きだった。栃錦・若乃花時代だ。父は初期の高校ラグビーで全国優勝をしたときのフルバックだった。白井義男のボクシング、力道山のプロレス、立教大学のバスケット(斎藤のプレー)、山中毅の水泳にも夢中になった。

(ロ)高校が柔道と剣道と水泳を正課にしていた。九段高校には柔道場も剣道場も温水プールもあって、そこで受け身にも竹刀(しない)にも浮き身にも慣らされたのである。いまふりかえると、柔道の「引き手と吊り手」の同時的関係がことのほか重要だったことを思い知らされる。

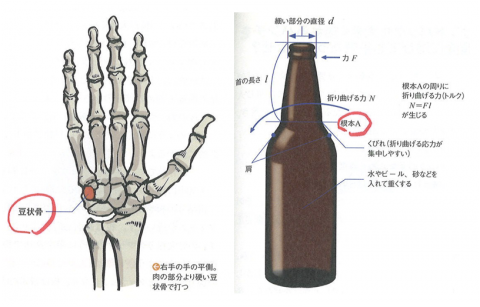

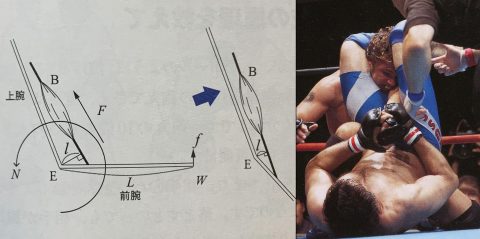

本書に何度も出てくる「トルク」の感覚も、高校の授業の中で掴んだような気がする。トルク(torgue)は運動力学用語で、固定された回転軸のまわりにはたらく力のモーメントのことである。格闘技では、相手のどこかを固定させながら(あるいは支点としながら)、そこに「回転を伴う打撃」や「掴みながらの捩りや捻り」を瞬間的に加えることによって、相手がこらえる体勢を崩壊させることが多いので、さまざまな技でトルクが生きているのである。強烈なキックやブレーンバスターでもトルクが生きる。

(ハ)湯野正憲先生の剣道道場で何度か教えを乞う。入口に掛けられた「鳴らぬ先の鐘」という釣り鐘を軽く叩いて心を鎮めてから道場に入るのだが、お前は心で聞いてないと叱られた。

(ニ)早稲田時代に合気道の部室にちょくちょく通った。このとき植芝盛平を知った。大いに驚いた。植芝盛平は明治16年の田辺生まれで、日露戦争の兵役検査で身長不足で不合格になったことに発奮して、さまざまな修練を積んだ。僅か158センチの短躯だったが、すさまじい闘志をもっていた。断食・水行・柔道をへて坪井政之輔の柳生心眼流、武田惣角の大東流を修得すると、一転、北海道開拓の事業支援に向かい、その後は大本教の出口王仁三郎に出会って意気投合し、やがて独自の合気道を創始した。聞きしに勝る武勇者である。

(ホ)とはいえ学生時代は、なんら体を鎩えなかった。せいぜい街頭ジグザグデモで汗をかいた程度だ。「健康」や「優良」が嫌いだったのだ(その報いをいま受けている)。そのぶん、むしろ奇妙な体の表現力に惹かれた。キックボクシングの沢村忠と暗黒舞踏の土方巽(976夜)が神さまだった。

(へ)坪井香譲から新体道や呼吸法を教わった。坪井さんに出会わせてくれたのは稀代の音楽プロデューサーの間章(あいだ・あきら、342夜)だ。インプロヴィゼーションを得意とするサックス奏者やトランペッターやドラマーたちが坪井エクササイズに通っていた。土取利行のパーカッションに惚れた。新体道は中央大学空手部だった青木宏之が創始したもので、ぼくも坪井さんから「遠当て」(とうあて)を何度も試された。

(ト)麿赤児、田中泯、笠井叡、刺使川原三郎と出会い、エリゼ・クリンクからオイリュトミーへの参画を奨められた。踊り手が格闘家に見えたのだ。いまも森山未來のダンスや芝居にぞっこんだ。

(チ)武智鉄二(761夜)・観世寿夫(1306夜)・戸井田道三(1639夜)らの芸能観に導かれて、日本的芸能者の体の動きに関心をもった。このとき武道と芸道が不却不離であることを確信できた。他方、ジョン・ケージ、ナムジュン・パイク(1103夜)、高橋悠治、アナ・ハルプリン、小杉武久、マース・カニングハムからは「システムとノイズの相克」がやってきた。

(リ)古武道を研鑽している甲野善紀が仕事場(工作舎)に訪ねてきては真剣片手に極意を披露してくれた。そのころは、中国から武道の達人が来日するとそのたびにぼくのところに技を見せにきた。誰かが「松岡は武道に詳しい」というデマを撒いたにちがいない。

(ヌ)寺山旦中に剣禅と書禅を教わった。寺山師は大森曹玄門下で直新陰流(じきしんかげりゅう)の免許の持ち主であり、墨跡と文人画の研究者でもあった。おかげで少しは筆が使えるようになった。一方、樋口雅山房から森田子龍・井上有一の書を見せられ、腕と手の伏抑(ふぎょう)の動きに魅せられた。

(ル)マーシャルアーツの日本チャンピオンだった風間健といろいろな仕事をともにした。ブルース・リーの関係者を紹介されたり、多度津の少林寺拳法の本部に連れていかれたりした。その後、坪井さんや風間さんにはビジネスマンの研修会の講師にもなってもらった。

(ヲ)リングス時代以降の前田日明とかなり親しく付き合った。これを機会に久々にプロレスを見るようになった。アレキサンダー・カレリンとの引退試合は横浜アリーナで堪能した。その後の前田は「武道通信」に力を入れ、さかんに哲学書や歴史書を読み恥っていた(かなりの読解力の持ち主だ)。ぼくも「武道通信」の連載を引き受けた。以来、前田とはさまざまな場面でステージなどをともにした。

(ワ)バーリトゥードや異種格闘技やUWFやK1を見て、ルスカ、アーツ、フョードル、クロコップ、吉田秀彦らに関心をもった。ちなみにアントニオ猪木やタイガーマスク時代のプロレスにはあまり夢中になれなかったのである。プロレスがおもしろくなったのはUWFや前田日明との出会い以降だが、それもリングス中心だった。その後、船木誠勝、鈴木みのる、柴田勝頼らを贔屓にした。

(カ)40代前半に胃癌になって、胃の5分の4ほどを切除した。このとき腹を23センチ縦切りにされたため、腹筋が切断された。以降、ぼくの体はいろいろ問題をおこす。そんなこんなでしだいに身体観に変化があらわれて、あらためて武道やスポーツを巨視的にも微視的にも眺めるようになった。その後、肺癌に3度かかり、長年にわたる過剰な喫煙のせいもあり、いまは一日に3回は酸素ボンベからの吸入をしないといられない。

(ヨ)今井秀実さんに呉式大極挙の稽古をつけてもらった。肺癌で少し中断してしまったが、これは松岡事務所や編工研のスタッフがいまも稽古中である。今井さんの身体活動観はたいへんに身に沁みる。

(タ)いまなおアスリートや格闘家の抜群の技量やそのための研鑽努力には強い共感が動く。井上尚弥はその代表だが、それ以前から気になってきたプレイヤーは少なくない。たとえば力石徹のモデルとなった極真空手の山崎照朝の構え、マイケル・ジョーダンの伸縮自在な切り込み、アイルトン・セナの苛烈で複雑なドライビングテクニック、立ち会い直後の千代の富士の小指の前褌(まえみつ)摑み、イシンバエワの棒高跳びの「しなり」、スケートの清水宏保のコーナリング、ハンマー投の室伏広治の独自練習法、ウィルキンソンのドロップゴールの決め方、ヴォルク・ハンのサブミッション、山本キッド徳郁一家のスピリット、マニー・パッキャオの異様な反射神経、メッシのフェイント・ドリブル、魔娑斗の逆襲性、殺傷シーンのために鍛えた坂口拓の「ウェイブ」、キリアン・エムバベのゲーム感覚などなどだ。

ぼく自身の好みに発する思い出話はこんなところだが、あらためて憶うに、ずうっと武道や格闘技には親しみをもって接してきたのは、どうしてだったのだろうか。また相撲、ボクシング、柔道、ダンス、書道、ムエタイ、プロレス、京劇、剣道、パントマイム、空手、楽器演奏テクニック、アルティメットなどを早くから相同視するようにしてきたのは、どうしてだったのか。リクツではなかったような気がする。

それにしてもあらためて思うのは、格闘技や武道というもの、なぜこんなにも人を惹き付けるのかということだ。そのルーツはどう見ても「殺害」なのである。究極の暴力行使なのである。打倒であって、加害なのである。

それが争闘の戦士としての相互訓練を経て、闘技場でのレスリングや刀剣試合に変化して、勇士たちを称えるギャラリー(観衆)をつくっていった。このギャラリーが格闘技のライブに熱中した。やがて軍役と風土と体型にもとづいた各種の競技団体が生まれ、プロモーターが活躍し、マッチメイクが工夫され、ファイトマネーが吊り上げられていった。

それだけではない。レスリング、ボクシング、フェンシング、柔道はなんとオリンピック種目にもなった。格闘技は細目ルールがさまざま加わって公共スポーツになったのである。そのぶん、まさに柔道がそうであるが、体重別・効果点・時間制限などで「一本勝ち」が遠のいた。

これでよかったのかと、しばしば想う。「小よく大を制す」は残っているべきだったのである。バスケットやバレーボールは身長制限がないから痛快なのだ。

格闘技はノックアウトかギブアップによって決まるはずだった。そこには勝利の美酒とともに言い知れぬ屈辱が伴った。それがいまでは半分以上が「判定」でも勝負を判じるようになった。「殺害」はしだいに息をひそめるようになったのだ。

当然、退屈な試合がふえ、勝敗に疑問がのこるようになってしまったのだが、それでよかったのか。このままでは「ファイティング」を見ているのか「レフェリング」を見ているのか、わからなくなりつつある。

それでもショーマンシップを含めて、格闘技はなおギャラリーを惹き付けている。そのぶん、格闘家たちは今日もまた加害技倆の研磨に余念ない。

最後に一言、付け加えたい。武術的な技は武術の技攻防の優劣にあるとはかぎらない。多くの技能が加害的編集術から派生したわけでもない。武蔵(443夜)が『五輪書』に示したように「拍子」(リズムあるいはビート)のとりかたそのものだって技なのである。ということは、実はダンスも三味線もピアノも、そもそもが同根の格闘技だったのである。アーティキュレーション(関節や分節)を決める編集術だったのである。

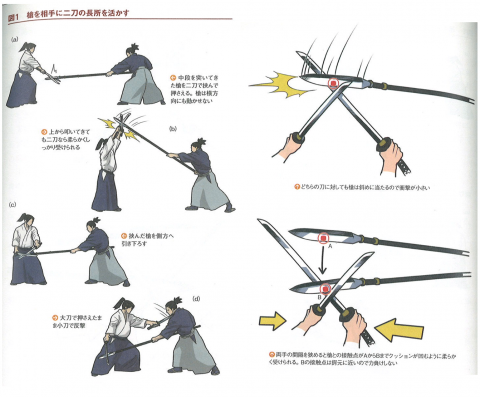

1)攻防一体

2)脳をゆらす

3)つかむ・極める

4)トルクの破壊力

5)動きの流れ

6)投げの科学

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・中尾行宏

桑田惇平・齊藤彬人・上杉公志

⊕『格闘技の科学』⊕

∈ 著者:吉福康郎

∈ 編集:石井顕一

∈ 装幀:ビーワークス

∈ 発行者:小川淳

∈ 発行所:ソフトバンククリエイティブ株式会社

∈ 印刷・製本:図書印刷株式会社

∈ 発行:2011年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 打撃の科学

∈ 第2章 突き・パンチの科学

∈ 第3章 蹴り・キックの科学

∈ 第4章 つかみ・投げ・極めの科学

∈ 第5章 防御の科学

∈ 第6章 稽古・練習の科学

∈ 第7章 武器・実戦の科学

∈ 第8章 気の科学

∈∈ おわりに

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊕『武術の科学』⊕

∈ 著者:吉福康郎

∈ 編集:石井顕一

∈ 装幀:ビーワークス

∈ 発行者:小川淳

∈ 発行所:ソフトバンククリエイティブ株式会社

∈ 印刷・製本:図書印刷株式会社

∈ 発行:2013年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 武術とはなにか?

∈ 第2章 打撃の科学

∈ 第3章 剣術・居合の科学

∈ 第4章 武器の科学

∈ 第5章 歩法・体さばき・感覚を欺く科学

∈ 第6章 崩しの科学

∈ 第7章 気・心の科学

∈∈ おわりに

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

吉福康郎(よしふく・やすお)

1944年、滋賀県生まれ。東京大学理学部卒、同大学院理学系研究科(理論物理学)修了。理学博士(東京大学)。現在、中部大学工学部教授。専門分野は、スポーツ・バイオメカニクスと生命情報科学で、現在はスポーツ、特に格闘技や伝統武術の技の科学的解明のほかにヨーガと気功の実践も。おもな著書は『格闘技の科学』(サイエンス・アイ新書)、『武術「奥義」の科学』、『格闘技「奥義」の科学』(講談社)など。