父の先見

バンドデシネとグラフィックアート

人文書院 2008

Thierry Groensteen

Liges de Vie Le Visage Dessiné 2008

[訳]古永真一

編集:伊藤桃子 協力:赤塚若樹

装幀:田中伸弥 カバーイラスト:吉田りさ

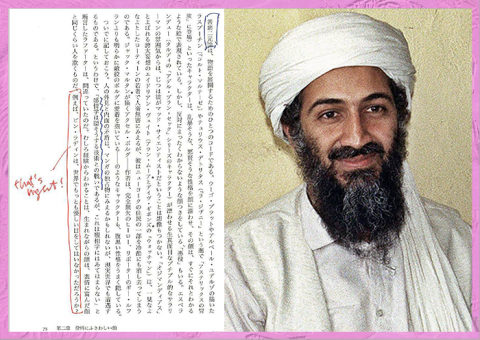

ミラン・クンデラ(360夜)の“厄介な傑作”として有名な『不滅』(集英社文庫)に、自分がどう見られているかということを思いあぐねるアニェスが手元の週刊誌のページを繰りながら、そこに登場する顔の数を数える場面が出てくる。

223の顔があった。この数が多いのかどうか知らないが、クンデラの時代とくらべるといまどきはもっと多くなっているはずだ。ネットやスマホの中は顔だらけだ。

目鼻立ちとはいうけれど、まったくもって「顔」とはかなり妙なものである。生きものはことごとく驚異的な仕上がりになってはいるものの、ニンゲンが一番におかしい。その代表が顔である。耳・眼・鼻・口という知覚器官群が手のひらを広げたほどの狭い面に集中し、それらを髪や眉や睫毛、額や頬や顎や唇、肌や皺や髭が面貌の特徴を際立たせるようにイミシンに包んでいる。眼は瞳だけではなく、瞼や目元や目尻をともなうのである。

そういう「顔」が記号的に気になりはじめたのははるか昔の神話時代からのことで、そうとう古い。エジプトのヒエログリフにあらわれるぺったんこの横顔、西アジアや古代ギリシアの石像やテラコッタの妙に思慮深い顔付き、土偶や植輪の人形めいたプリミティズムなどが早くからあらわされていた。あまり詳しいものではないが、設楽博己の『顔の考古学』(吉川弘文館)がその一部を拾っている。

肖像画や自画像もそこそこの歴史をもってきた。ポンペイやルネサンスのフレスコ画は肖像画のための実験室のようなものだったし、キリスト教絵画は聖人の容貌を後世にとどめるためのものだった。富裕階級は当主や家族の肖像をこれみよがしに飾ることをもって、誇らしげに家系を自慢した。顔は「神」であり、また「家」でもあったのである。フェルメールやレンブラントは顔を「町」や「部屋」や「職」にした。

そこに加わったのが写真だ。写真は絵画とちがって「リアル」に準ずるはずのものであったけれど、どっこい、かえって「自他」を際立たせていった。批評力に富んだ自意識の権化のようなボードレール(773夜)さえ、カメラの前では神妙になった。

こうして、顔はいつしか「自分」になっていったのだ。そうだとすれば、オスカー・ワイルド(40夜)が『ドリアン・グレイの肖像』によって顔にこそ「心の変容」が兆すということを告げたのは、すこぶる象徴的なことだった。ワイルドは「自分顔」という歴史の開闢を告げたのだ。同時代期、アンブローズ・ビアズレーのイラストレーションは顔がモノクロームの線画によってさらに強調できることを示した。

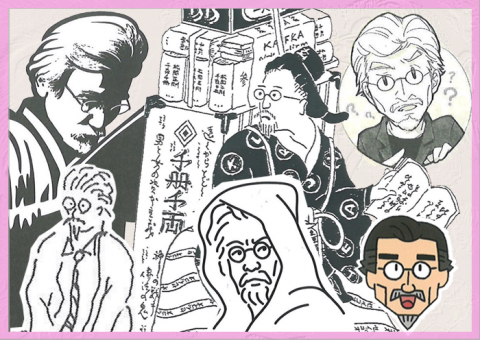

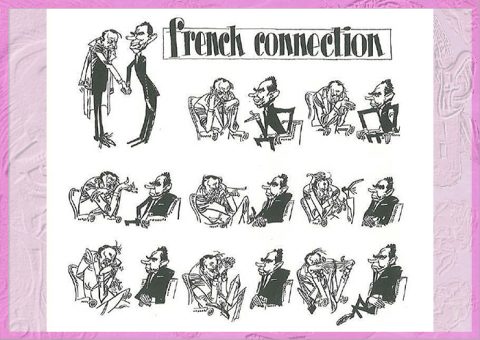

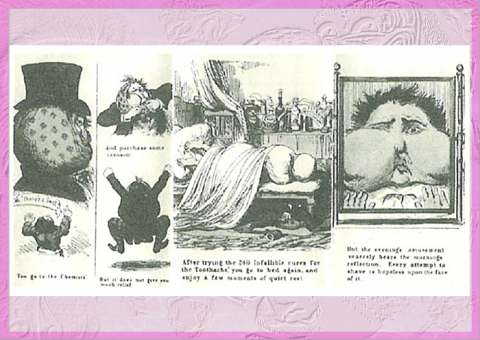

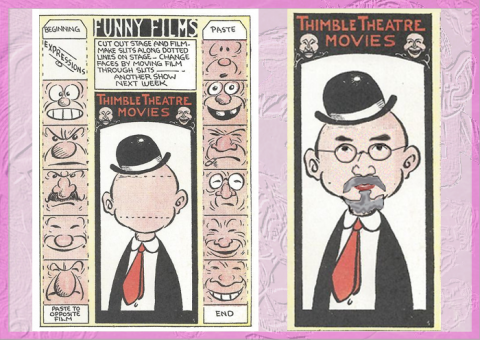

こうしてコミック・ストリップの時代が到来し、カリカチュアの技が競われ、バンドデシネやアメコミやマンガの季節が世を席巻することになる。これらは、それ以前の流れからして、あきらかに「アートの逆上」とでもいうものだ。おっちょこちょいの劇作家のエドワード・ボンドは「芸術とは人の顔に注意深くなることだ」とさえ断言した。

本書はマンガ家たちがどのように「顔」に挑んできたかを実作例にもとづきつつ、半ばグラフィックアート史ふうに、ときどきは芸術論ないしは思想的に補強したもので、本書以前には類書がない。実例も豊富なだけではなく、よくよく吟味されている。

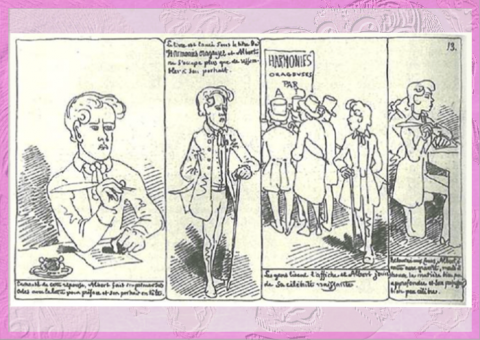

著者のティエリ・グルンステンはベルギー出身のバンドデシネの研究家である。バンドデシネ (band dessinée)はフランス語圏でのマンガのことで、文字通りは「描かれた帯」という意味だから、狭義には「続きマンガ」(コミック・ストリップ)のことになるのだが、いまではふつうにマンガ一般をさす。しばしばして「ベデ」(BD)などという。

コミックやカトゥーンではなくバンドデシネという名称が先行したのは、フランスやベルギーではコマ割りマンガを創始した風刺画家ロドルフ・テプフェール以降、20世紀最初の二十数年にいたるまで単行本としてのマンガ本が一冊もなく、すべてが新聞や雑誌の連載マンガであったからである。ヨーロッパ全土が第一次世界大戦から第二次大戦に見舞われていた時期であったので、マンガは数々の小新聞や雑誌の片隅であたかもレジスタンスのように盤踞しつづけたのだ。その時期にエルジェの「タンタン」シリーズが生き延び、カリカチュアやポルトレ・シャルジュ(人物戯画)が充実していった。

そういうバンドデシネ (ベデ)が折からのサブカルブームを上げ潮に世界中の若者の人気を攫うようになったのは、70年代のメビウス、フィリップ・ドリュイエ、エンキ・ビルラらのSFファンタジー型の斬新で大胆な表現性が注目されるようになってからだ。ここからのサブカルパワーは高速だった。大友克洋(800夜)がメビウスに影響を受け、その大友の劇画が海外にたちまち逆輸入されて、日本風バンドデシネとしてのマンフラ(manfra)やフランガ (franga)に異化されていった。

グルンステンはそういう「ベデ」の本格的な研究者で、1993年の潜在マンガ工房『ウバポ」(Oubapo)の創設にかかわり、3年後には「バンドデシネのシステム」によって世界初のマンガ博士号を取得した。「ウバポ」はアルフレッド・ジャリやレイモン・クノーやジョルジュ・ペレックらが創設した、かの潜在的言語遊戯工房「ウリポ」(Oulipo)のバンドデシネ版をおこそうとしたムーブメントの拠点となった。

これで察しがつくように、「ウバポ」はぼくがかねがね「編集工学のしっぽ」として尾学的に格別重視してきたジャリ(34夜)やクノー(138夜)やペレック(504夜)の編集表現的実験性を、マンガ分野で継承したものだったのである。

ちなみに「ウリポ」にはレーモン・ルセール、マルセル・デュシャン(57夜)、イタロ・カルヴィーノ(923夜)、ジャック・ルーボー、アンヌ・ガレタらも加わっていた。残念ながら日本にはこういう編集実験工房がなさすぎる。

さて、それでは本書はどんな一冊なのかということだが、その紹介にあたってはちょっと言い訳をしなければならない。あまりにベデの図版がらみの解説書になっているからだ。それゆえグルンステンが選別した掲載マンガの実例絵柄を紹介するべきなのだが、そうするにはキャプションで説明を補うしかない。

というわけで今夜はぼくのテキストではなく、挿入図版とそのキャプションをもって本書のあらかたの内容を想像してほしいのだ。

ちなみにこの作業は寺平賢司を隊長とする千夜千冊図版作成チーム「千駆千嘯隊」(せんくせんしょうたい)が担当するもので、これは千夜千冊が始まって以来、編集工学研究所のスタッフが担ってくれてきた伝統に従っている。いっときは石黒壮明君がほぼ一人でがんばってくれていた。その後は寺平君が担当するようになり、しだいにチーム化(編隊化)を心掛けてきた。最近は千駆千嘨隊(略称センセン隊)のコアメンバーの大泉健太郎と梅澤光由が実験工房ふうのエンジンを賑やかな唸りを上げ、これに応えて斎藤彬人・桑田惇平・中尾行宏らが"令和のウリポ/編集のウバポ"よろしく独特の部分展示を受け持ってくれている。

その手順は、こうだ。千夜のテキストが上がるにつれ、隊長はこれをメンバーにデータで送り、センセン隊の数人との密議をZoomで始める。そして平均3日間くらいで構成・図版選定・キャプションを整え、ときに太田香保に出来具合を見てもらう。ぼくはテキストを3段階くらい手を入れながら、これらが仕上がるのを愉しみにしていればいいのである。今夜も図版とその説明を存分に堪能されたい(まだ見ていないけれど)。

とはいえ、それでは執筆者としての責務をはたしたことにならないだろうから、少しばかり感想を述べておくことにする。

意外に思われるかもしれないが、ぼくは少年期でも青年期でも「顔」にはあまり関心をもっていなかった。たとえば小中学校のころは映画の看板や雑誌の表紙の男前たちがそうなのだが、ちょっと見るだけでジョン・ウェインや中村錦之助から目を逸らしていたし、美人や美女の写真にも関心がなかった。大半のピンナップガールはお呼びじゃなく、とりわけ女性週刊誌や女性誌の表紙をカラフルに飾る美女たちには冷淡だったのだ。

おそらく顔が誇張されたり、自意識に富んだり世間でやたらに、評価されたりすることが理解できなかったのだろう(同意したくなかったのだろう)と思う。

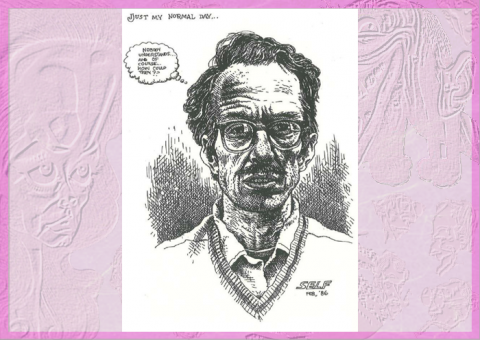

ところが、ある時期からそういう思いに変化があらわれてきた。きっかけはよくわからないのだが、決定的だったのはおそらくはエゴン・シーレ(702夜)やフリーダ・カーロの自画像に出会ったり、リチャード・アベドンのモノクロームのポートレート(『ナッシング・パーソナル』など)を見るようになってからだろう。

ついで岸田劉生(320夜)の『麗子像』、富岡鉄斎(1607夜)の文人画の闊達な人物表現力、ジャコメッティ(500夜)の造形に目を奪われるようになり、そのうちバルトルシャイテス(13夜)の『アベラシオン』(国書刊行会)などを読むようになると、ひょっとしてぼくはこれまで人物の「特徴」を軽視しすぎてきたのではないか、なぜそうなったのだろうかと思うようになったのである。アベラシオンとはアナモルフォーズ(歪像)に挑むということである。

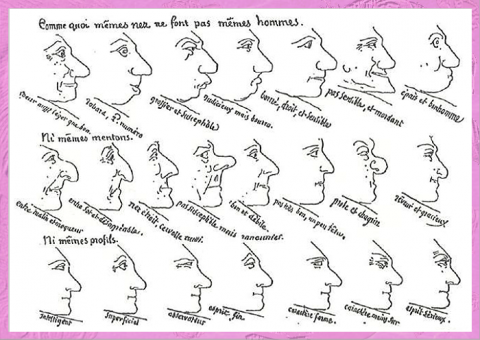

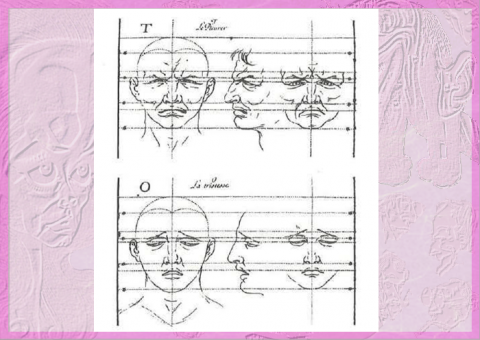

そうなってみると、今度はカリカチュアやポルトレ・シャルジュ(人物戯画)をつぶさに見るようになり、能面からマンガに及ぶ「顔の意図」がぼくをめがけて次から次へと鬼気迫ってくるようになったのだ。とくに18世紀半ばの医師ヨハン・カスパール・ラヴァーターの観相学(physiognomie)を知ってからは、そもそも表出とか表象というものは「相」を認知することであって、ということは、「いったい何が何と似ているか」を確認することこそ、つまりはソージ君とルイジ君に同意することこそ、編集的認知の根幹であると確信するようになったのだった。

それからである、あきらかに晩生(おくて)であったけれど、「もどき」(擬)がぼくの思想の中心に引っ越してきた。これで、世阿弥(118夜)が一方で「物学」(ものまね)を強調しつつ、他方で面(おもて)を付けることを奨励したことも、すでにアリストテレス(291夜)が「ミメーシス」を思索の根本に招じ入れたことも、急速に理解できるようになった。

その後のぼくはソージ君とルイジ君を助さん格さんにして、ひたすら「もどきの編集工学」に深入りしていくことになり、バンドデシネやマンガの豊饒は、この深入りに雄弁な色を添える漆芸師になったのである。

本書にも少し引用されているが、エマニュエル・レヴィナスが『全体性と無限』(岩波文庫)に「外部性に関する試論」という副題をつけて、他者とは何かを考察していったとき、他者とは「向かい合った状態」で正体を明示するもので、その最小なるものに多様な無限性が映じていくことこそが今日の存在学の眼目になるだろうと説いたものだった。最小なるものとは顔のことである。

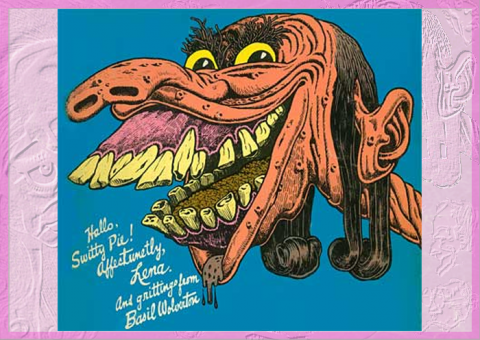

モジリアニやデュビュッフェやウォーホル(1122夜)を持ち出すまでもない。ホセ・ムニョスや赤塚不二夫の顔のクローズアップを例にするまでもない。われわれは顔のどアップな接近には、たじたじとなるばかりなのだ。接近する他者たちの顔は20世紀を殴打するトーテムなのだ。

幼い顔の拡大や接近もトーテムだ。これらは「かわいい」トーテムだ。アンパンマンやピカチューはネオテニー(幼形成熟)がコミカル・トーテムの異様な王様になりうることを物語る。とっくにスティーブン・グールド(209夜)が『パンダの親指』(早川書房)でミッキーマウスを例に指摘したことだ。

ベデやマンガは、なぜ20世紀トーテムの先頭を走りえたのだろうか。本書にはその考察はされていないけれど、おそらくは①線画とベタ塗りが共存したこと、②吹き出しが活躍できたこと、③オノマトペが躍如したこと、そして④作画家たちが「顔」のサイボーグ化に魅入られていったこと、⑤アニミズムと「笑い」と「不気味」を決して排除しなかったこと、これらが複合的に弾けていったからだろうと思う。

最後に一言。本書がグラフィック・アートやグラフィック・ノベルの可能性を予告していることに拍手を贈りたい。本書に述べられているすべてのことは、アニメにもラノベにも3Dデザインにも、押井守(1759夜)にも庵野秀明にも、ホラーにも純愛にも、アイドルメイクにもガリガリ君にも、あてはまる。顔が線になるとき、セカイは「世界たち」に変わるのだ。

1)顔の気配

人間という動物は自他問わず顔に魅かれる性がある。

なかでも芸術家は顔を熟知するマッドサイエンティストだった。

2)人物の「肖」を、顔で描く

芸術家は顔の写実と戯画、オリジナルとモデルの間で葛藤してきた。

本物以上を描くには、対象に潜む「肖」に向かわなくてはならない。

3)人相は真実の鏡、もしくはペルソナ

詐欺師のつり目。幼児の紅頬。老人の鉤鼻。

顔のパーツにキャラクター性が宿る。

4)顔には喜怒哀楽が畳まれている

顔、目、口、鼻、手、動作、身振り、眼差しが線描されると、

そこに感情を読みとるのが人間の性。

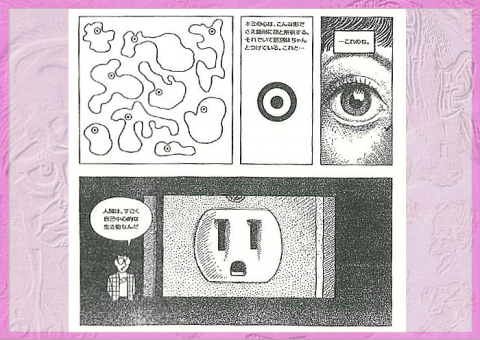

5)句読点としてのクローズアップ

クローズアップの分節化は、時間の移り変わり、キャラの個性化、

リズムのメリハリ、意味の深化をもたらす。

6)顔に命が宿るとき

カリカチュアは、不気味さや恐怖の中にも美しさがあらわれる。

部分の組み合わせが顔になるとき、生命を感じるからだ。

TOPページデザイン:穂積晴明

セイゴオイラスト:小島伸吾

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎

中尾行宏・桑田惇平・齊藤彬人・上杉公志

⊕『線が顔になるとき――バンドデシネとグラフィックアート』⊕

∈ 著者:ティエリ・グルンステン

∈ 訳者:古永真一

∈ 編集:伊藤桃子

∈ 協力:赤塚若樹

∈ 装幀:田中伸弥

∈ カバーイラスト:吉田りさ

∈ 発行者:渡辺博史

∈ 発行所:人文書院

∈ 印刷:創栄図書印刷株式会社

∈ 製本:坂井製本所

∈ 発行:2008年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ もくじ

∈ 序章

∈ 第一章 人の顔を描く

∈∈ 個と種

∈∈ モデルにもとづいた肖像画とオリジナルの肖像画

∈∈ 性格と戯画

∈∈ 類似性のパラドックス

∈ 第二章 役柄にふさわしい顔

∈∈ マンガと観相学

∈∈ 類型化と解読

∈∈ 他人になりすまして自分を描く

∈∈ 「カワイイ」――最新型の幼形成熟

∈ 第三章 情念の表現

∈∈ 恒常的でないものを表す記号

∈∈ 表情の豊かさを表すコードとその解釈

∈∈ テプフェールの法則

∈∈ 表現の限度と補助

∈∈ 過度あるいは不十分

∈∈ 「存在感」の問題

∈∈ おもしろい顔とは?

∈∈ 人の姿に似せること

∈ 第四章 クローズアップの活用

∈∈ クローズアップの攻撃性

∈∈ クローズアップの歴史

∈∈ なぜ接近するのか?

∈ 第五章 図像遊戯

∈∈ 生命の表現

∈∈ 不気味なもの

∈∈ 醜女と愚者

∈∈ 顔が消えるとき

∈∈ 略伝

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 注

∈∈ 参考文献

∈∈ 図版一覧

⊕ 著者略歴 ⊕

ティエリ・グルンステン(Thierry Groensteen)

1957年ベルギー生まれ。『バンドデシネのシステム』で博士号取得(トゥールーズ第二大学)。『カイエ・ドゥ・ラ・バンドデシネ』誌やバンドデシネの専門誌『九番目の芸術』の編集に携わり、CNBDI(国立マンガ・映像センター)のディレクターを務めた。『タンタンの笑い』、『未確認文化物体』、『パンドデシネ使用法』などマンガに関する著作も多く、各種イベントの企画、大学で教鞭をとるなど、精力的に活動している。

⊕ 訳者略歴 ⊕

古永真一(ふるなが・しんいち)

1967年東京生まれ。『ジョルジュ・バタイユ、供犠のヴィジョン」で博士号取得(早稲田大学)。現在、早稲田大学文学学術院非常勤講師。訳書にジョルジュ・バタイユ『聖なる陰謀』(共訳、ちくま学芸文庫)。マンガに関する論文は「バンドデシネ・アヴァンギャルド研究——マルタン・ヴォーン=ジェイムズの『檻』について」、「グラフィック・ノヴェル/バンドデシネ研究——エドモン・ボードワンの美学」(『ETUDES FRANÇAISES』誌)など。