父の先見

小学館文庫・ハヤカワ文庫 1998/2010

装幀:守先正 協力:「クォーク」編集部・「bit」編集部ほか

肩書によれば、金子邦彦は非線形複雑系の物理学や生物物理学の研究者である。専門は生命基礎論や力学系カオスだが、『生命とは何か』(東京大学出版会 2003)というずっしり重たい本を読んでみると、もっと広いプログラムを科学思想的に企図しているようで、生命科学全般を統合するための礎(いしずえ)を構想しているだろうことが伝わってくる。

しかもその目配りはすこぶるブリリアントで、多くの課題の位置づけにデリバリーされた独自のタグの按配も編集的にスマートなのである。どうも限定された専門性にはいられない御仁であるらしい。

もうひとつ感じるのは、『生命とは何か』は16年ほどたってヴァージョンアップされ、その名も小松左京(1713夜)のSF作品から抜け出した『普遍生物学』(東京大学出版会)というふうに衣替えをするのだが、金子にはこういう変更というか修繕というか編集というか、思い切った構成的変更を可能にさせているものが「如是の状態」になっているということだ。この「変更と如是」はカオスがおこす出来事の展開の特色に近く、金子自身の研究活動や表現活動がカオスの自律性めいたものになっているということなのではないか。そう感じた。

ただ、もしそうだとすると、これは学界や世間では容易に理解されにくいことだろう。熱力学の第二法則を究明したボルツマンが熱力学そのものになり、不完全性定理を証明してみせたゲーデル(1058夜)がゲーデル数になリ、チューリング・マシンを考案して「エニグマ」の暗号を解読したアラン・チューリングが自身を暗号化するなんてことは、どうみても世間にも同業者にも理解しにくいか、吹聴しにくいことであろうからだ。

しかし、ある種のとびぬけた才能の持ち主には、科学者であれ、画家であれ、ポップアーティストであれ、こういうことがしばしばおこりうる。ぼくはこうした例にこそ、歴史の佳境と絶巓を感じてきたほうだ。

90年代後半に東大の金子研究室にいた作家の円城塔が、本書の解説に「金子邦彦は天才に属する」と書いていた。属するというのが気になるけれど、またぼく自身が本人と出会っていないので然(しか)と確信できるわけではないけれど、金子にそう感じさせるものが頻繁に出入りしているだろうことは、遠くから察していても見当がつく。

もっとも金子が天才だとすると、同じく非線形や複雑系に強く、日本におけるカオス研究と数学思想に独壇場を築いた津田一郎(107夜)のことを、ぼくはずっと以前から天才だとみなしてきたので、これでは「天才に属する」は、それこそカオスにとりくんだ者の共通する不抜の特色になりかねず、いささか擽ったい。

しかし津田と金子の研究実績からすると、また二人が『複雑系のカオス的シナリオ』(朝倉書店 1996)を共著してきたという経緯からすると、二人がカオス的遍歴を地で行く過剰な才能の持ち主であることは、何かの思し召しによる免れ得ない恩寵だったのであろうとも思うのだ。

本書はそういう金子のエッセイと短編小説がさらりと収録された一冊だ。エッセイは90年代半ばすぎの科学雑誌「クォーク」に連載されたもので、連載当時は「複雑系の向こう側」になっていた。

科学は文化であること、ある分野の学者が他の分野の研究思想がわからないなどということはありえないこと、イチローの打法は振り子打法ではなく、二重振り子が見せるようなホメオカオスっぽい打法であろうということ、脳の理論がなかなか飛び立てないのは、熱力学レベルでのシステムの理解がはっきりしないまま統計力学的な神経回路網を研究しようとしすぎたせいだろうということ、物語という方法は複雑系の研究方法として最も有効なものだということ、やっぱり偶然と必然の関係を考えていくのがカオス研究の欠かせぬスコープだろうということ、そんなことが綴られている。

ちょっとした指摘ばかりのようだが、なかなかオツである。なかで、今後の複雑系の研究について、興味深い打開策が述べられていた。少しふくらませて紹介しておきたい。

当時、タンパク質とDNAの関係の研究にあたっては、DNAにデジタルなシンボル情報がインストールされていて、そこからどのように細胞がつくられてきたのかということを推理する研究が主流だったのだが、つまり、遺伝子というルールからいかにして細胞の集団のような複雑なふるまいがあらわれるのかという方向で主な研究がされていたのだが、これでは生物がどうしてそういうルールをもっているのかという問いには答えられない。そんな時期があった。

しかしDNAは最初からルールを知っているのではなく、多様な分子集団が増殖をおこなっているうちに、その集団を表現するシンボルとしてDNA分子が選択されてきたはずなのである。

そうであるのなら、遺伝情報の発現のされ方にも、タンパク質などの多様な分子集団が増殖を維持できてきたプロセスの痕跡が残っているかもしれず、そのような多様なふるまいの中からルールが形成されていったプロセスはどんなものだったのかということを、複雑系の研究が狙い撃ちしてもいいはずである。カオスの研究は一見かんたんなルールから複雑なふるまいがあらわれていくことをあきらかにしているわけで、そのような方向でタンパク質とDNAの関係が研究されていってもいい。

そう、金子は述べてきて、だがここからが胸突き八丁で、次のようなことに見舞われるのだと続ける。すなわち、そのような研究に入るには生命体におこっていることをコンピュータでシミュレーションすることになるのだけれど、それにはコンピュータが何かをするためのプログラムが必要なので、あらかじめルールを入れておかないとこの研究は進まないというジレンマが出てくる。では、どうするか。

コンピュータを使う以上は、まずはルールを設定しておいて、その中からより高次なルールが生成されていくことを試行するしかないだろう。たとえば化学反応がおこるようなルールを入れておいて、そこから細胞分化や細胞集団があれこれのルールをつくりだそうとしている様子を観察し、カオスが何かを創発するような、そんなしくみを発見していく。

そうなっていくのだが、これだけでは短期的な出来事の推測がついた程度のことだろうから、さらに斬新な研究力をもたなければならない。そこで金子は次のような打開策を提案する。

第一には、新しい数理哲学を模索していくという方向をもつ。第二に、今日のデジタルコンピュータとは異なる思考機械に変換していけるような試行錯誤をする。そして第三に、生物的な現象であれ言語的な現象であれ、これらを分かたず思考機械に食べさせ、さまざまな出来事を発生させていって、そこにルールの形成にまつわる「ウナギの匂い」を嗅ぎとる。こういうことではないかというのだ。

打開策としてはその後のAL研究や生成AI開発を予告しているようなところがあるが、しかしこれは、その後に『普遍生物学』に及んだ金子の構想の青写真の一端を示していた。やはり、なかなかオツなくだりだった。

金子は1974年に大学に入ってきたときすでに物理青年で、自然の論理を明らかにすることが好きだったらしく、大学ではそういう物理によって生物や人間の「生きている状態」が研究できないだろうかと思っていたようだ。

それで理論生物学を選んだのだが、江橋節郎から「生物物理には理論なんてありません。実験だけです」と言われてがっくりきていたのだが、ちょうどノーベル賞を受けたプリゴジン(909夜)が非平衡状態の散逸構造によって生命を理解しようとしていたのに勇気をもらい、非平衡熱力学と統計力学の研究室のドアを叩くことにした。それでも非平衡状態の理解が深まれば生命の本質がわかってくるのだろうかという疑問もあったようである。そんなときに出会ったのが予測不能な系を扱うカオス理論だった。

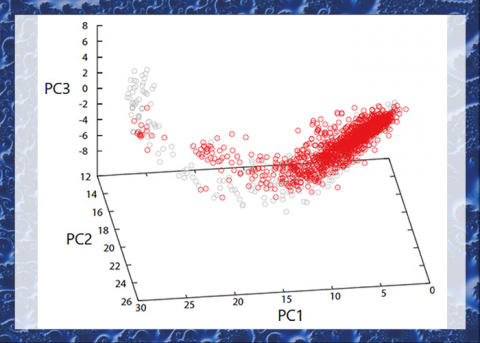

カオスにまつわる数学モデルは、初期状態のごく僅かな差異がその系の時間の進みの中で大きく増幅され、決して反復的ではない独特の運動があらわれることを示していた。その数学モデルを生命活動にあてはめてみたら、どうなるか。胸躍るときめきがある。

こうして金子は複雑系やカオスのダイナミクスにとりくむようになっていく。博士課程のころは、単純なカオスの要素を他のさまざまな要素と相互作用をさせていくとどうなっていくのか、そんなシミュレーションばかりをする日々だったようだ。

やがて、そうした相互作用モデルに細胞分化を思わせるような局面がコンピュータの設定画面の中から見えてきた。金子は「生きている状態のダイナミクス」を追う理論生物学の研究に本格的に向かっていく。

金子の理論生物学の特徴は、ずっしり重い『生命とは何か』にも示されていたのだが、当初から「構成的生物学」というところに狙いがあった。これは生命を動的システムとして捉え、その動向と変化を生命自身がなんらかの初期条件をつかいながら自律的に自己構成していくというふうに見ることからネーミングされている。金子の考え方はすぐれて方法的で、その方法はすぐれて構成的なのである。

それがしだいに「普遍生物学」として組み上がっていくことになった。先にもちょっと紹介したように、小松左京のSF作品を金子がおもしろがったせいだった。『継ぐのは誰か』(角川文庫・徳間文庫・ハルキ文庫)という小説だ。未知の知性に攻撃された地球側がコンピュータによる普遍生物学で対抗しようというプロットで、小松はこれからの生物学が宇宙生命や人工生命を包含する普遍生物学になっていかなければならないのではないかと説いた。

これだけではたんに生命の可能性を宇宙大に拡げただけの話だが、ぼくが金子はやるものだと思ったのは、この普遍生物学構想に、虚実皮膜の議論を引き受けさせていったところだ。こんななふうに書いている。

・・・・・・「虚実」の問題は構成的モデルでは本質的である。作り上げた「虚」の世界は科学のモデルにせよ、物語の世界にせよ、多様な「実」世界と適度な対応関係を生成していかねばならない。そして「虚」の世界がプログラムにせよ、文字列にせよシンボルで書かれているのに対し、「実」世界は予測不可能な多様な事象に満ちている。(中略)それでは「虚」のモデルが有効なのはもともと自然にそのような抽象化を許す構造があり、現実のそのような部分のみに注目して生きていくよう我々が進化してきたからだろうか。科学の歴史というのは、我々の作る「虚」と我々の注目する「実」の共進化とみなせるのだろうか。

オツか野暮かというより、この問題はたいへん大事なところを突いている。ただし金子の見方と問題の抱き方は半分は鋭く、半分は残念ながらイマイチだ。虚実の問題が世界に構成的にアプローチするにあたっての要訣を握っているというのは、その通りである。また、虚世界と実世界が適度な対応関係にあるというのも、その通りだ。

しかし、虚世界がシンボルに富むのに対して、実世界が予測不可能な多様な事象に見舞われているという対比は、いささかおかしい。いや、もったいなかった。ここは芭蕉(991夜)が強調したように、「実に居て虚に遊ぶことは難し」「虚に居て実を行ふべし」なのである。なんとしてでも、これで押すべきだった。

芭蕉は何を強調したのか。詳しいことは千夜千冊エディションの『日本的文芸術』(角川ソフィア文庫)の芭蕉の項目や『擬(MODOKI)――「世」あるいは別様の可能性』(春秋社)などを覗いてもらうといいのだが、一言でいえば、虚実ともに「面影」が先行するのであって、ただし「実」においてはその面影による制作がほぼ過去に組み上がってきたので、われわれ(ここでは俳諧師たち)はそれを「虚」で擬いておくのがいいだろうということ、芭蕉はそこを強調したのだった。それが「実に居て虚に遊ぶことはかたし」「虚に居て実を行ふべし」である。

おそらく虚実はグローバルには共進化するであろうけれど、それはいったん分かれた「作る虚」と「注目する実」があらためて共進化するのではなく、両者にまたがる「面影」(これがカオスなのである)にもとづいて、もともと共進化するものだったのである。

さてところで、本書には金子が書いた小説『進物史観』が収録されていてギョッとさせる。円城塔はこの小説が発表されたとき、巷間で「もう少し上手くてもバチは当たらないのではないか」という陰口が叩かれていたことを紹介しているが(ぼくもパラパラとページを繰って、見なかったことにしようかと思ったが)、その円城塔というペンネームにしてからが、この小説に登場する物語生成プログラム名だったのだから、二人はなんと共食い関係でもあったのである。

共食いはそれだけはなかった。『進物史観』には本人の説明によると、「構成的アプローチ」「多対多の関係論」「記述の持つ不安定性」という三つの主要なテーマが扱われているらしいのだが、これは津田一郎との共著『複雑系のカオス的シナリオ』のテーマだったのである。

「構成的アプローチ」は自分のほうから論理を用意しておいて仮想世界をつくり、それによって複雑系を理解するという方法のことをいう。小説では物語をつくるマシンをつくることで物語や進化を理解していくという筋書きに組みこまれているらしい。「多対多の関係論」は互いが互いを参照するうちにどんどん役割が代わっていくこと、またそれによって社会が変容していくことをあらわしている。これはどんな小説や物語でも前提になっていることで、映画やドラマが得意なところだ。「記述の持つ不安定性」は物語が物語を自己言及することによっておこる不安定性のことをいう。これはすこぶる非線形なあらわれなので、どこでどのように小説が引き取るのかはわからないが、ひよっとすると美術や音楽のアーティストたちがその感覚をあらわしてきたのかもしれない。

ということで、この三つがカオスの最も劇的な特色であり、金子の小説の特色を覆っていくものだったのである。しかしいったい、この計画は「実に居て虚に遊ぶことは難し」「虚に居て実を行ふべし」だったのか。ややどぎまぎさせることだった。

それとも、こんな議論が片隅で囁かれるだろうことは、金子にはとっくに想定内のことだったのか。そうだとしたら、金子邦彦はやはり天才だ。円城塔はこう書いている。「金子邦彦の天才は、容易に読み進められるものを提示しながら、それを読むことで蒙った影響の後でも尚、新たに読み直すことのできるものを作り出すところにある」と。

TOPページデザイン:野嶋真帆

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎

中尾行宏・桑田惇平・齊藤彬人

⊕『カオスの紡ぐ夢の中で』⊕

∈ 著者:金子邦彦

∈ 協力:「クォーク」編集部・「bit」編集部ほか

∈ 装幀:守先正

∈ 発行者:早川浩

∈ 発行所:株式会社早川書房

∈ 印刷:株式会社亨有堂印刷所

∈ 製本:株式会社フォーネット社

∈ 発行:2010年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 複雑系へのカオス的遍歴

∈ カオス出門

∈ 小説 唯物史観――進化する物語群の歴史を見て

∈ バーチャル・インタビュー――あとがきにかえて

∈∈ 新板へのあとがき

∈∈ 解説/円城塔

⊕ 著者略歴 ⊕

金子邦彦(かねこ・くにひこ)

1956年、神奈川県横浜市に生まれる。1984年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了(理学博士)。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は非線形・複雑系の物理、理論生物学。著書に『生命とはなにか――複雑系生命科学へ』(東京大学出版会、2009)他。