父の先見

講談社 1984

Frank Whitford

Egon Schele 1981

[訳]八重樫春樹

ひとつ、「カフェ・ニヒリズム」という言葉がある。なんとなく使ってみたくなる言葉だろうが、歴史的には特定の実在のカフェのことをさしている。アドルフ・ロースが内装外装を担当したウィーンの「カフェ・ムゼウム」のデザインが、そうよばれた。エゴン・シーレはこのニヒルなデザインが漂うカフェで、28歳上のグスタフ・クリムトと初めて会った。クリムトはシーレの才能の最初の発見者で、最初の影響者で、最初のパトロンだった。

ひとつ、「ものおじ」という言葉がある。「物怖じ」と綴る。フランツ・カフカ(64夜)やエゴン・シーレが「ものおじ」する子供だった。きっと「ものおじ」には2つの性向があって、ひとつは人見知りによるものだが、もうひとつは幼い自分の内側に「狂おしいもの」か「性の愛着」か「反社会」を感知していることからおこる。ウィーンという都市はそのいずれをも撒き散らした。

ひとつ、「ディストーション」という言葉がある。「歪み」のことであるが、アーティストにとっては絵画や彫像に歪像をつくりだす感覚のことだ。自然や都市や人物が歪むにはレンズの曲率があればいいが、エゴン・シーレはウィーンの曲率をもってドローイングにあたった。

エゴン・シーレ(Egon Schiele)はウィーンの風狂をそなえた父をもって1890年にオーストリアのトゥルンに生まれ、ウィーンの義母の家で生涯を閉じた。1918年秋だった。わずか28歳である。死にたかったわけではない。島村抱月と同じスペイン風邪で死んだ。妻のエーディトがその3日前に風邪で死んだ。

エゴン・シーレの舞台を用意したウィーンはヨーロッパ第4の大都市で、オーストリア゠ハンガリー二重帝国が残響していた。ルーマニア語・ポーランド語・イタリア語を含む多くのヨーロッパの言語が飛びかい、文化と学術、モードとロゴス、クラフト゠エビング、オットー・ヴァイニンガー、フロイト(895夜)らの「性の科学」とフランク・ヴェデキント、ロベルト・ムージル、アルトゥール・シュニッツラーらの「性の文学」がかっこよく、たぶん淫靡に蔓延していた。

なによりここには1897年以来、「ゼツェッシオン」(分離派)の嵐がふきまくっていた。ウィーン分離派の会長はクリムトだった。分離派という名称は、19世紀までの歴史絵画、建築デザイン、伝統芸術を断ち切って、古い中心から分離していこうという意志をあらわしていた。

ゼツェッシオンの動向はフランスのアールヌーヴォー、ドイツのミュンヘン分離派やベルリン分離派に呼応するものであるが、ウィーン分離派はそれらを凌駕する強烈な表現力をもっていた。これは建築のオットー・ワーグナーからヨーゼフ・ホフマンとヨーゼフ・マリア・オルブリッヒに継承された「デザイン」によるところが大きく、1903年のウィーン工房設立に向かっていった。アートワークにおいてはその表現力はクリムトを筆頭とした「エロス」と「歪み」に向かった。

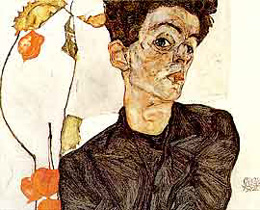

シーレはこの2つの傾向をだれよりもナイーヴに浴び、だれよりもその「デザイン」と「エロス」と「歪み」を執拗に自画像に投入した。

1908年、エゴン・シーレは最初の個展をクリムトの援助で開き、美術学校で学ぶことをやめると、仲間たちとノイクンスト・グルッペ(新たなる芸術の集い)をつくった。そこにやってきたのがフランス印象派とドイツ表現派の展覧会だった。クリムトが主催した。みんなその斬新な表現力に驚いた。グルッペの仲間とともにシーレはたちまちゴッホやムンクの絵に魅了された。2人とも歪んだような自分の顔を描いている!

エゴン・シーレは自画像に執着したアーティストだ。ゴッホやゴーギャンよりも、うんと自画像と闘った。理由を言う必要はないだろう。見ればわかる。

その自画像はデッサンを含めて一つとして似たものはないのにもかかわらず、どう見てもアンドロギュヌスがいっぱいあらわれている。シーレのアンドロギュヌスは当然に男であって女であるけれど、それとともに神であって人であり、少年と少女であり、男娼と娼婦であって、また着衣と裸体の、性交と自慰の、二重化されつづけるアンドロギュヌスだった。

シーレの自画像は天と地に、神と人に、聖と俗に揺れていた。捩れてもいた。当初はクリムトを、ついではロートレックやピカソ(1650夜)を、そしてゴッホやムンクを、さらにはココシュカやヨーゼフ・ホフマンや浮世絵をどんどん取り込んでいるうちに、そうなった。不思議なことに、そうした先達たちの才能への敬意をいくら内化しても、シーレはより純粋なシーレになっていけた。シーレの才能のほうが勝っていたというより、冒されていないのだ。それをぼくは、シーレにおける速筆のせいではないかと睨んでいる。試してみたわけではないが、シーレのチョークのデッサンや筆による画線は、驚くほど速いものであるはずだ。

ぼくが最初にエゴン・シーレを知ったのがいつだったかは忘れたが、おそらくは学生時代に「みづゑ」か何かの美術誌の特集を見たのだろうと憶う。パッと見てその自己顕示欲のようなものにやや病いを感じ、敬遠した。ドイツ表現派やハンス・ベルメールの繊毛のような線にくらべると描線とタッチにあまりに荒々しいものを感じて、いささか腰が引けもした。

まことにお恥ずかしいことながら、この学生時代の見え方はかなり的はずれなものだった。アートの抱握(プリヘンジョン)というもの、なかなか妙で、一発でそのガイストが掴めることがある一方、勘ちがいをすることも少なくない。とくに若いころの見方にはとんちんかんが露呈する。ぼくの場合は、ボッティチェリ、ベラスケス、マニャスコ、ベックリン、マネ、ゴーギャン、ノルデ、いずれも見誤った。実はカンディンスキーやシャガールが見えたのも、ずっとあとのことだった。

それはともかく、そのうちシーレの作品集を何度も見るようになり、1979年の回顧展で本物に直面し、愕然として見なおすようになったのである。こんな言い方でいいのかどうかわからないが、ミシェル・フーコー(545夜)がレーモン・ルーセルの『アフリカの印象』や『ロクス・ソルス』に愛着を示したように(ルーセルはシーレとほぼ同時代)、ぼくは突然に、この画家をはげしく擁護したいという熱病に駆られたのだ。そうなると今度は、この熱病にふと「ウィーン的即身成仏」などという言葉を付与したくなるくらいであったが、まあ、そこまで言うのはやめておく。

エゴン・シーレはなぜわれわれを襲うのだろうか。おそらくぼくだけではなく、シーレによって胸に矢が刺さった者たちが数かぎりなくいるはずだ。ぼくの仕事場では跡見学園で友禅と与謝野晶子を研究していた伊藤愛子がそういう胸をもっている。

では、なぜにシーレはわれわれを不意に襲うのか。本書はそういうことについては何もヒントを書いてはいない。書けないのである。だから書かなかったのだ。書いた人もいる。坂崎坦(505夜)の血を継いだ坂崎乙郎は最後の執筆のすべてを『エゴン・シーレ――二重の自画像』(平凡社ライブラリー)にあて、そこには多くの「逆上」ともいうべき言葉を紡いでいたものだったが、そのように他人に書かれてしまうと、またぞろ青二才めくけれど、どうも自分がエゴン・シーレから受けたものが何だったのかわからなくなってくるばかりなのだ。

他のものをそんなに読んでいないのでわからないけれど(どの程度にエゴン・シーレ論があるかも知らないのだが)、これほど批評家の言葉から遠のく画家もめったにいないのではないかとも感じる。カラヴァッジョ(1497夜)だってこれほどではないし、池大雅だってこれほどわれわれを逸らしはしない。しかしエゴン・シーレは確実にわれわれを襲ってきて、そして逃げていく。

不安? それも皮膚自我の不安がこちらに突き刺さってくるからだろうか。さっきも書いたが、シーレには「エロス」と「歪み」が同時に描けていると思われるのだけれど、そういうものをまだわれわれは存分に体験していないからだろうか。

ずっと昔、こんなことを、ある夜に遊んだことがある。工作舎でまだ毎晩夜更けまで何かの作業をしていたころのことであるが、ふと思いついて洋書のエゴン・シーレ作品集の作品一点一点をスタッフに複写してもらい、それをモノクロ・ベタ焼きのままに机に並べ、何度も何度もその順序を替えてはカルタやカードのように遊んだのだ。

それはだいたい7枚7行ほどのスタンザのようなものになったのであるが、気がつくと、ぼくはそれらのモノクロの密着行列を読んでいた。そこへやはり徹夜をしていた松本淑子が覗きにやってきて、「エゴン・シーレ? なんだか1920年代の実験映画の絵コンテみたい」と言ったのだ。松本淑子はパリ帰りの、ぼくがお気にいりのエディターである。いつも明後日のほうからヒントをくれる。そのときもぼくは虚をつかれ、咄嗟にはその意味をはかりかねた。しかし、いま思いかえせば、たしかにそれはルイス・ブニュエルがエゴン・シーレを映画にしたらこんなふうになるだろうというような絵コンテだったのだ。

いまなら、その映画のタイトルを思いつける。それは「以前の人々」というものだ。もうちょっときちんと言うのなら、ホフマンスタールが名付けた「前存在」というものだ。以上、これがぼくのエゴン・シーレにまつわる胸の病いについての歪んだ報告である。