父の先見

セクシュアリティの20世紀

青土社 1999

Eve Kosofsky Sedgwick

Epistemology of the Closet 1990

[訳]外岡尚美

編集:石井真理 協力:小野俊太郎・夏目博明・土橋正・巽孝之・山崎俊明

装幀:高麗隆彦

すぐ近くにモッちゃんの家があり、ときどき上がりこんで遊んだ。日本橋芳町の路地だ。茶の間で塗り絵をしているうちに、モッちゃんがエボナイトの万年筆の黒いキャップを外して指を突っ込み、抜けなくなった。ポンと音がして抜けて笑いころげた。そのうち急におちんちんを引っ張り出すとキャップに入れこみ、むりやりポンと抜き出した。2人はもっと笑った。セイゴオちゃんもしなよと言うので、真似したがうまくポンできなかった。

のちに稲垣足穂(879夜)の『RちゃんとSの話』を読んで、2人の少年が少しパンツをずらしては青いお尻をちょっとだけ見せあって笑いころげる場面を知った。それがいつのまにかヘッセ(479夜)のデミアンになり、ノヴァーリス(132夜)の日記になった顛末も知った。すべては寄宿舎で始まっていたのだった。セジウィックがホモソーシャルな関係と言うなら、われわれは少年期においてこそホモソーシャルを芽生えさせていたのである。

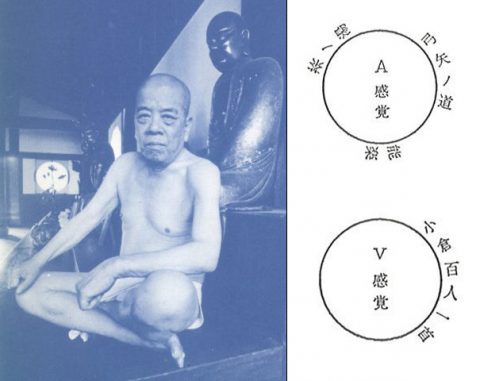

その後もタルホを読み続けることになった当方は、『ヴァニラとマニラ』『北洛師門』『A感覚と∨感覚』『少年愛の美学』というふうに、タルホがA感覚を抽象化しつづけていったことに驚嘆し、人体が口腔と肛門によって穿たれた無窮の円筒(AO円筒)であることが何を示唆しているのか、考えこむようになった。

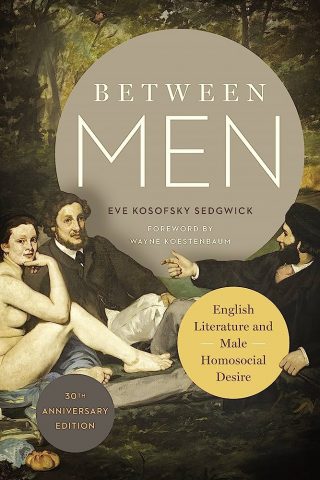

ゴシック小説の研究で名を馳せつつあったイヴ・セジウィックは、『男同士の絆』(名古屋大学出版会)でホモソーシャルな背景を読み解いたのにつづいて、満を持して『クローゼットの認識論』(青土社)を発表した。ジェンダー研究やLGBT研究のギョーカイではけっこうな評判のようだ。

先行の『男同士の絆』はつまらなかった。「イギリス文学とホモソーシャルな欲望」というサブタイトルがついていて、シェイクスピア(600夜)のソネット、ロレンス・スターンの『センチメンタル・ジャーニー』、テニスンの『王女』、ディケンズ(407夜)のいくつかの作品、ホイットマンのイギリスでの読まれ方などを通して、英文学にあらわされたホモソーシャルな男同士の絆は、ミソジニー(女性嫌悪)とホモフォビア(同性愛恐怖)を分かちがたいものとして生み出していたという論旨である。

作品の中の登場人物の危ういやりとりをずっと追っているのだが、ずいぶん微妙なところばかりを衝いてくるな、それにしてはルネ・ジラール(492夜)の「欲望の三角形」をもち出すなんて、ずいぶん大雑把な図式に依拠するんだなという印象だった。

たしかに同性愛の兆候を感知した男たちが、さまざまな暗示的な物語によってホモセクシャルな情景を描いていくにつれ、またそれらを互いにこっそり読み合うようになるにつれ、この男同士の言わず語らずのネットワークからは、女たちの嬌声や男同士の嫉妬から逃れたいというような、従来の文学史が見過ごしそうなシュリンクした動向が醸し出されていたのかもしれないが、それがミソジニーやホモフォビアを用意していたというのは、どうも穿(うが)ちすぎている。

そんな不埒な読後感をもっていたので、では今度の『クローゼットの認識論』はどうかと少し心配しながら一読したものだった。

驚いた。百倍濃くなっている。そこには、ホモセクシャルをめぐるエピステモロジーのための重厚多層で稠密なテクストが出現していた。なんだよセジウィック、早く言ってよだった。

それにしても「クローゼット」を持ち出して、そのクローゼットを開けてみないかぎりは、19世紀から20世紀にかけて男たち(および女たち)が文芸の装いを費って何をしてきたかはわからないとみなしていくだなんて、実にうまい追い込みだった。

これまでの文学批評はゲイ/レズビアンの正体をたんに引っ張り出すように分析批評をすすめていたのだが、セジウィックはゲイ/レズビアンの尻尾が隠れている場所としてクローゼットを設定し、そうすることによって「見え隠れするホモセクシャリティ」を自在に出入りできるようにした。

ホモセクシャリティが巧みに隠れているままなら、そのセクシャリティはクローゼットの中にinしているわけで、もしも周囲にその当人のホモセクシャリティが外にいると伝わっているのなら、これは正体そのものがoutなのである。このカードマジックのような判断の仕立て方は、作家たちが自身の性的な好みをカミングアウトするかしないかにとらわれることなく、セジウィックに自在な議論ができるようにしたようだ。これはお見事だ。

というわけで『クローゼットの認識論』は不束(ふつつか)なぼくの心配に反してすこぶる重厚で、ジェンダー思想史に新たなベーシックテクストを投げ入れるに存分なものであった。失礼いたしました。

とくにセクシャリティを議論するために、マックス・プランクの黒体輻射ともおぼしい「クローゼットという見え隠れのin/out装置」を想定したのは、西洋の社会文化の日々の盲点を掬うようなところもあって、セクシャリティの議論に効果的な組み立てが継続することを可能にした。

とくに第3章でニーチェ(1023夜)とワイルドを対比交差させながら、ニーチェが「私自身を私でないものと取り違えること」をもってセンチメンタルと呼んだことに即して、そこからドリアン・グレイの取り違えまで一挙にはこんでみせた解読は、「同性愛、まかりまちがえれば異性愛」という世紀末の風潮の本質を抉っていて、読ませた。

クローゼットの中にあまりに多くの衣装をしまっておくことは、そのin/outのたびの誤表象(ミス・リプレゼンテーション)が微妙に散らかることでもあるからだ。これは従来のLGBTのなかでもT(トランスジェンダー)の議論をするときのヒントになる。

序論に「公理風に」という、翻訳版で2段組94ページにわたる【露払い】が付いていたのも驚いた。これはセジウィックが痒いところに手が届くようにセックス/ジェンダーにまつわる複雑性を整理したもので、ただしその整理によってわかりやすい分類や分岐ができあがるのではなく、複雑性を「重なり」や「捩(ねじ)れ」や「逸れ」のままに説明しようとしたものだった。公理は七つ、提示されている。

脱構築派であるセジウィックのお手並みはさすがに心得たもので、ゲイ/ホモセクシャル、ゲイ/レズビアン、ホモソーシャル/ホモフォビック、ホモセクシャル/ヘテロセクシャルのいずれの微妙なニュアンスにも、多義的に切り込んでいる。『男同士の絆』では証さなかった反ホモフォビアの哲学も少しだけだが、説明を加えてあった。

念のため7つの公理をあげておく。公理1=人々は互いに異なっている。公理2=セクシュアリティの研究はジェンダーの研究と同一の広がりもつわけでなく、アンチホモフォビックな探求はフェミニストの探求と同一の広がりをもつわけではない。公理3=レズビアンとゲイ男性のアイデンティティを、一緒にあるいは別々に考えるかは決定できない。

公理4=自然(氏/ネイチャー)と養育(育ち/ナーチャー)についての対比論争は、かなり不安定な背景をもっている。公理5=パラダイムシフトを歴史的に探求することは、性のアイデンティティの状況を曖昧にしかねない。公理6=文学的なカノン(正典)についての論争とゲイ研究の関係は曲折しているが、むろん曲折しているべきだ。公理7=他者との同一化の経路は、奇妙で扱いにくい。自己同一化の経路も同じだ。

ざっとはこんなところだが、この1冊が多くのセクシュアリティ研究者に広大な開墾地を用意しただろうことは想像するに難くない。ジュディス・バトラー(1819夜)が『ジェンダー・トラブル』から『問題=物質となる身体』『自分自身を説明すること』『触発する言葉』というふうにフラッグを自在に変奏させていったのに対して、セジウィックはこの1冊で交響曲に似た複合カノンを用意してみせたのである。評判がたつのは当然だったろう。

しかし不満も疑問も出てきた。正直言って、なぜか腸(はらわた)に染みわたらない。この人とゆっくり話しこんでみたいと思えない。その理由はうまく言いあてられそうもないのだが、かつての経験でいうと、ジャック・デリダと会ったときの砂を噛むような感じに近いかもしれない。(フーコー(545夜)の家に行ったときは、いかにも何かがおこりそうで愉快だった)。が、こんな感想は何も言っていないので、一応、3つにしぼってみた。

1つには、ぼくはセクシュアリティの議論にはスタイルが大きな特色になると思っているのだが、そのスタイルが分析対象のワイルド(40夜)からプルースト(935夜)にいたるまで看過されていた。セジウィックその人のスタイルも見えなかった。きっとその思想と行動にはクィアなものがあるだろうに、それが見えない。スタイルが見えないと「面影」は立ち上がらない。

2つには、男同士とはいいながら、同時代の歴史の葛藤や慟哭が見えない。複雑な説明にはなっているものの、あまりに正論をめざしすぎたからだろう。いいかえれば、この手のリクツでは決起や反乱はありえないだろうということになる。べつだんそれでもかまわないけれど、ただし、このことについては同情の余地もある。ワイルドから三島(1022夜)まで、フォースター(1268夜)からバロウズ(822夜)まで、歌舞伎役者からウォーホル(1122夜)まで、ホモセクシャルな表現者たちは社会的な変革については挫折を余儀なくされることが多かったのだ。

3つには、こんなこと言っていいのかどうかわからないが、生命や病気の思想が欠けている。セクシュアリティはエピジェネティックなのである。借りぐらしのアリエッティなのである。進化論を背負ったり、心理学や脳科学で武装したりする必要はないにしても、今後のLGBT議論には、このこと、そろそろ欠かせないはずである。

稲垣足穂の話にもどる。タルホのA感覚はそうとう勝手なもので、「ジャム臭いカナディアン・スクールの少年」と「鳥めくお尻遊び」と「南方熊楠(1624夜)の稚児好み」に始まり、P(ペニス)とV(ヴァギナ)のあっけない消息の批判を通して、A(アヌス)の無底性に至ろうとするものだった。

会えば、たいてい他愛もない猥談や艶話を千代紙細工のようにちょいちょいと挟んで、5分後には「存在はペパーミントのように菫色(きんしよく)反応をおこさなあきません」と早口に言うのが口癖だった。かなりオスカー・ベッカーの「美のはかなさ」に片寄った趣向ではあったけれど、ぼくはこのようなタルホのA感覚で青年時代をおくった。

このタルホ的なるものが、いまのところLGBTQ+議論に混ざってこないのだ。おそらくはTからQに転じるか、Qから+に転じるところで、タルホ的なるものがバシャバシャっと影のような翼を広げるはずだろうに、なかなかそうならないのだ。

バトラーやセジウィックではなく、パーリアなら応じてくれるのだろうか、それともいっそレディ・ガガやヴィヴィアン佐藤やドリアン・ロロブリジーダと遊んだほうがいいのだろうか。室内のクローゼットのin/outだけでは不満がたまるばかりなのである。やっぱり性は「装ってナンボ」であってほしいものである。

TOPページデザイン:穂積晴明

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・齊藤彬人

⊕『クローゼットの認識論 ― セクシュアリティの20世紀』⊕

∈ 著者:イヴ・コゾフスキー・セジウィック

∈ 訳者:外岡尚美

∈ 装幀:高麗隆彦

∈ 協力:小野俊太郎、夏目博明、土橋正、巽孝之、山崎俊

∈ 発行者:清水一人

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷:ディグ

∈ 扉・表紙・カバー印刷:方英社

∈ 製本:小泉製本

∈ 発行:1999年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 序論 公理風に

∈ 第1章 クローゼットの認識論

∈ 第2章 二項対立論(一)

∈∈ 『ビリー・バット』――ホモセクシュアルのいなくなった後で知識/無知、自然/不自然

∈∈ 都会風/田舎風、純真無垢/集団への加入、成人男性/少年

∈∈ 認識/妄想症、秘密/発覚

∈∈ 規律/テロリズム

∈∈ マジョリティ/マイノリティ、公平/不公平

∈∈ 公的/私的

∈∈ 誠実性/感傷性

∈∈ 健康/病気

∈∈ 健全さ/頽廃、ユートピア/終末論

∈ 第3章 二項対立論(二)

∈∈ ワイルド、ニーチェ、男の身体をめぐるセンチメンタルな関係

∈∈ ギリシア的/キリスト教的

∈∈ センチメンタル/アンチ・センチメンタル

∈∈ 直接性/代理性、芸術/キッチュ

∈∈ 同一の/異なった、ホモ/ヘテロ

∈∈ 抽象化/形象化

∈∈ 創造/識別、健全さ/頽廃

∈∈ 自由意志/中毒、国際的/国民的

∈∈ 健康/病気

∈ 第4章 クローゼットの野獣

∈∈ ヘンリー・ジェイムズとホモセクシュアル・パニックの書

∈∈ 男のホモセクシュアル・パニックを歴史化する

∈∈ ミスター・バチェラーをご紹介

∈∈ ストレートに読むジェイムズ

∈∈ 密林の掟

∈ 第5章 プルーストとクローゼットの見せ物

∈∈ 謝辞

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 新装版への訳者あとがき――情動研究の先駆的な知

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

イヴ・コゾフスキー・セジウィック(Eve Kosofsky Sedgwick)

専門はジェンダー研究/クィア理論。ボストン大学、アマースト大学、デューク大学、ニューヨーク市立大学大学院センターなどで教鞭をとった。代表作に『男同士の絆――イギリス文学とホモソーシャルな欲望』(名古屋大学出版会、2001年)。

⊕ 訳者略歴 ⊕

外岡尚美(とのおか・なおみ)

専門はアメリカ文学/アメリカ演劇。現在(出版当時)、青山学院大学文学部教授。著書に『ギリシア劇と能の再生』(共著、水声社、2009年)、『〈都市〉のアメリカ文化学』(共著、ミネルヴァ書房、2011年)、『戦争・詩的想像力・倫理』(共著、水声社、2016年)他。