父の先見

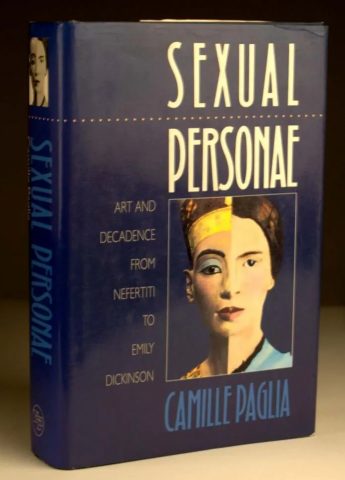

古代エジプトから19世紀末までの芸術とデカダンス

河出書房新社 1998

Camille Paglia

Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson 1990

[訳]鈴木晶・浜名恵美・入江良平・・富山英俊

★★数年に1冊、こういう官能的クロニクルを自在な下敷きにしたデモーニッシュな表象史をめぐる情報解読の試みに出会うと、しばらく刺激に見放されて死にそうになっていた当方の思想臓器が嬉しそうに起動する。

原題は『セクシャル・ペルソナ』。元の副題は「アートとデカダンス:ネフェルティティからエミリー・ディキンソンまで」。大著だ。カバーにも、古代エジプトの王妃ネフェルティティとアメリカの前衛詩人ディキンソンの半分ずつの顏が出会った写真があしらわれていた。

中身は古代彫像から近代文学に及ぶ代表的なセクシャル・ペルソナを逐次的に追って解読していくというもので、そういう主旨だとたいていはイコノロジー風ないしは文学・美学史風になるだろうところを、徹してダイモーン存在学風に、もっとはっきりいえばクィア存在学風に綴った。著者のパーリアは従来の白人女性フェミニストの歴史解釈が大いに不満だったので、記述にあたってはその批判をまぜた。それもあって、書きっぷりと方法論がなかなかにQ(クィア)になった。

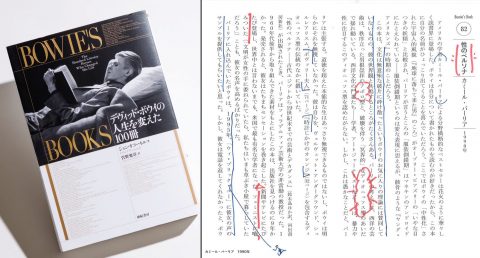

途中、バイロンにはエルヴィス・プレスリーが、ワイルドのドリアン・グレイにはデイヴィッド・ボウイが突き合わされて顔を出すような不敵なあしらいがのべつ出入りするけれど、そういうまぜっ返しだけがQだというのではない。根本的にクィアな洞察だった。どこが〝根本Q〟なのかは、以下の案内であきらかになると想う。

★★採りあげられたセクシャル・ペルソナは、とりあえず主要な顔触れだけあげておくと、アポロンとディオニュソスに始まり、次のような面々になっている。

ドナテルロやミケランジェロのダヴィデ、エドマンド・スペンサーの妖精女王、シェイクスピアのクレオパトラ、ルソーとサド、ゲーテとゴシックイコン、ウィリアム・ブレイクのすべて、ワーズワース、速度と空間としてのバイロン、光と熱としてのシェリーとキーツ、バルザックの両性具有、ゴーチエ・ボードレール・ユイスマンスのシンボリズム、すべてのQの美学を開示したウォルター・ペイターの登場、デカダン趣味の放射圏、オスカー・ワイルドがつくった美少年趣向、アメリカンな退廃イコン群(ポーからヘンリー・ジェイムズまで)、そしてエミリー・ディキンソンに極まれり、だ。

とくに目新しくはないけれど、従来の評判評価をなんとか覆そうとしているのが目立つ。

★★タイトルに「ペルソナ」が選ばれたことについて。もともとのペルソーナ(persona)というラテン語は古代ギリシア・ローマの劇場で俳優がかぶった粘土や木製の仮面のことである。「音を通して響かせる」という意味のpersonareが語源だ。当時の劇場用仮面はメガホンの役目を兼ねていたからだ。

やがて、ペルソナには俳優の役柄や社会的な役割の意味が付与され、古代ローマ期では「個人」(person)をあらわす言葉になった。個人には必ずパーソナリティ(個性)が伴うと考えられた。

以来、西洋の文明と社会はほぼ2000年にわたってペルソナとパーソナリティを機軸に(つまり頼りにして)ずっと動いてきた。そのことを歴史的に見破ったのは1725年に『新しい学』を著したジャンバッティスタ・ヴィーコ(874夜)だった。西洋知は「マスクを付け外す知」であり、西洋文明が得意気に見せびらかしてきた社会とは「仮面を競いあう会場」だったのである。

西洋社会は19世紀以降もあいかわらずで、指導者の個人的栄光とその個性の波及に歴史的評価を与える風潮を変えようとしなかった。近代国家が軍事力と産業力によるパワーピラミッドで構成されると、社会は役職・役目・役柄を重視する男性ペルソナが牛耳ることになっていった。

こうして「役による個性」がもてはやされ、そのことと「才能」が結びつけられ、それが政界から学校まで、企業から家庭まで、スポーツから芸能にまで及ぶようになった。マルクス主義をはじめ社会改革案はいくつも提案されたのだが、男と女の仮面に貼り付いた役割はほとんど改良されなかった。やっと20世紀半ばになってこの風潮に待ったをかけた思想運動が出てきた。ひとつは男性中心主義の社会に文句をつけたフェミニズム運動で、多くの仮面は男が勝手につくりあげたものだということを暴いた。

もうひとつはニュークリティシズム運動だ。ニュークリティシズムは、どんな作家もアーティストも自分自身を描いているわけではなく、自分に遭遇させた仮面を描いているという見方を持ち出した。しかし、仮面の正体を暴いたら何が出てくるのか、2つの運動はあきらかにしなかった。

本書の著者のカミール・パーリアが大学に進んだとき、フェミニズムの第2波とニュークリティシズムの再興が重なってやってきた。パーリアはもっと独自にペルソナの本質に取り組みたかった。イングマル・ベルイマンの《仮面/ペルソナ》を見て、自分が立ち向かうべきテーマが騒然と立ち上がってきた。以上が本書のタイトルに「ペルソナ」を用いた理由だ。

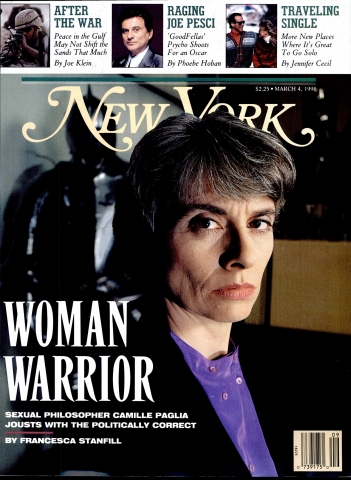

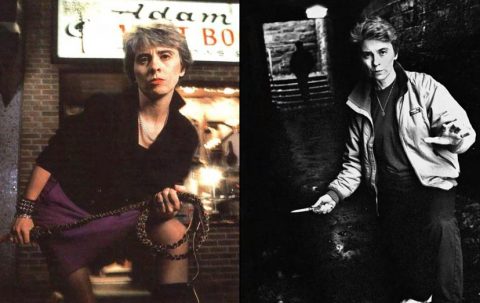

★★著者について。この著者はそうとうにぶっとんでいる。好き嫌いが激しく、攻撃的である。ジェンダーに拘泥しない。出自はイタリア系アメリカ人で、小柄な体つきだ。1947年にニューヨーク州エンディコットで移民の子に生まれた。父親はイエズス会系のレモインカレッジでロマンス語の先生をしていた。

厳しく育てられたようだが、少女カミールのお気にいりはお姫様やお人形やふりふりスカートではなくて、矢に射貫かれた聖セバスチャンと、剣と盾をもってドラゴンと闘う大天使ミカエルだった。まるでミシマなのである。

高校生になると一転、独立心にあふれた女性に憧れ、とくに飛行家アメリア・イヤハートと女優エリザベス・テイラーに夢中になった。イヤハートの伝記を書くつもりで図書館に通い、アメリカきってのイヤハート通になった。また、まわりでは金髪がもてはやされていたのに抵抗して黒髪のテイラーの写真を599枚集めた。当時のフェミニスト思想はこうした「男まさり」をねちねちと揶揄した。

カミールはローリング・ストーンズのキース・リチャーズに一も二もなくぞっこんだったのだが、学校の訳知りフェミニストたちはあんな男尊女卑の歌詞をシャウトする連中は許せないと息巻いていた。ふん、知るものかと思いながらニューヨーク州立大学を首席で卒業した。

イェール大学の英文科や大学院に進んだとき、2つの波濤に遭遇した。さきほども案内したように、第二波フェミニズムと再興ニュークリティシズムだ。カミールには2つとも相性が悪かった。

かんたんに説明しておくと、ニュークリティシズムはしばらく前から喧伝されていた批評運動なのだが、そのころからはフランスの構造主義やポストモダン思想と連携するようになって、イメジャリーな象徴作用を評価するべく、テキストを作者や著作者から切り離された思想群として捉える風潮が蔓延しはじめていた。作家はテキストの中で自分を語っているのではなくペルソナを借りているにすぎないという見方が台頭していたのである。

カミールはぞっとした。アート・バーマンにいたっては『ニュークリティシズムから脱構築へ』(未来社)を書く始末だった。西洋のペルソナの歴史はマスクをかぶった歴史である。しかしそれは正体を隠すためのマスクではなく、マスクそのものが当事者なのである。正体なのである。ニュークリティシズムはそこを履き違えていた。そんなところへフランスのポストモダン思想が混ざったらどうなるか。最悪だわとカミールは吐き捨てた。

★★ついでにいくつかの事情をリークしておくと、カミール・パーリアが学んだ70年代のイェール大学には、ジェフリー・ハートマン、ヒリス・ミラー、ポール・ド・マン、ハロルド・ブルームらの錚々たる文学研究者がひしめいていて、アメリカにおけるポストモダン思想の最大の実験場のようになりつつあった。文学テキストをジャック・デリダの脱構築よろしく批評しつつある時期だ。

パーリアの指導教員はブルームで、ノースロップ・フライを受けたカノン(正典)の研究に明るく、『アゴーン』(晶文社)、『カバラーと批評』(国書刊行会)、『影響の不安』(新曜社)に代表されるように、どちらかというとそれまでのイェール学派の手法を踏襲する批評活動に徹していたのだが、そのブルームが、このスカートを穿かないお転婆きわまりないパーリアを匿った。まあ、ありうる話だろう。

きっとパーリアはそれをいいことに好き勝手をしたのだと思う。かなり顰蹙も買ったにちがいない。それでもパーリアは平ちゃらで、メディアから声がかかれば大御所であろうと、名だたるフェミニストであろうと、フーコー(545夜)やデリダであろうと、ぼろくそに言ってのけた。彼女が褒めるのはせいぜいエドワード・サイードかジリアン・ローズくらいだった。

20歳ほど年下のアーティスト、アリソン・マデックスと一緒に暮らしているL(レズビアン)であることも隠さなかった。

★★本書は全部で24章だてだが、最初の4章くらいまでは長いイントロないしは事前の弁明である。パーリアが振りかざしたい巨視的なクィア存在学の方針がややくねくねと明示されている。

せっかくのくねくねを整理するのは憚られるけれど、あえてまとめると、第1には、性と暴力は切り離せない、両方とも人間という自然の内部から出てきたものだという観点が示される。だから「私はサドの立場に立って本書を書くのだ」とズバリ言う。

第2に、パーリアの見る「性のペルソナ」はダイモーン的なものだ。神と対立するデーモン(悪魔)というより、何かの機会で隠れた力をあらわすダイモーンだ。とくにパーリアは女性的な元型(アーキタイプ)にひそむダイモーンに注目した。そんなことから、本書はある意味ではオカルトやグノーシスに迫りたいという思いに充ちている。

第3に、本書は一貫してディオニュソス(バッカス)的なるものを重視した。一応はニーチェの文明表象史の構図通りに「アポロンとディオニュソス」の対比を下敷きにしているのだが、パーリアが描きたかったセクシャル・ペルソナの真骨頂はあきらかにディオニュソス的なるものである。神話学としてのディオニュソス神の解釈は輻輳をきわめるけれど、これについては1774夜にアンリ・ジャンメールの『ディオニューソス』(言叢社)をやや詳しく紹介しておいたのでそちらを参考にしてほしい。ちなみにディオニュソスについては、フェミニズムがついぞ解読できなかった強敵だったように思う。

このことは第4に、本書の視点をいちじるしくポルノグラフィックな趣向のほうへ傾けることになった。パーリアは「私は売春や強姦をなくせるとは思わない」と何度も言っているのだが、このことはメドゥーサ、スキュラ、サド、ボードレール(773夜)、ユイスマンス(990夜)の解説で躍如する。

第5に、セクシャル・ペルソナのルーツに両性具有の謎を孕ませたいと考えたのだと思う。これもフェミニズムからすると、男たちが性差の差別意識をごまかそうとして持ち出したハイパーイコンだということになるのだが、パーリアはそのようなルソー主義的な見方に頑強に抵抗しつづけた。両性具有の観念が何をもたらしたのかは、イシスとオシリスの章、ウィリアム・ブレイク(742夜)の章、バルザック(1568夜)の章に詳しい。

★★ざっとこういった視野をもつスコープが照射され、これらをもって「性」に切りこんでいく。主題はペルソナではなく、やはり「性」である。西洋文明はセクシャリティをどのように活用し、何を隠蔽し、そのくせ多くのフライングを冒してきたか、そこを書いた。

パーリアが相手にした性は、人間の内なる自然としての性、権力としての性、男女を区別してきた性、文化装置としての性風俗、アイデンティティとしての性の自覚、エロスとしてのセックスシンボル、そして言語としての性である。そういう性がどんなペルソナをもって西洋文明を覆ってきたのか、何をうっかり漏洩してきたか、そこを書きつづけた。

フライングは、姦淫やポルノグラフィや煽情的な下着やストリップショーやドラッグカルチャーやトランスジェンダーにあらわれる。パーリアはこれらを否定しない。男性の目で否定しないのではなく、たとえばマレーネ・ディートリッヒやジュディ・ガーランドやマドンナというセクシャル・ペルソナの自覚において肯(がえん)じていく。

こういうポルノグラフィックで露悪的な書きっぷりは、LGBT関連の文献を代表するものとしては、たいへんめずらしい。ジュディス・バトラー(1819夜)の『ジェンダー・トラブル』やイヴ・セジウィックの『男同士の絆』『クローゼットの認識論』とはそこがちがっている。パーリアは「唯一、ボーヴォワールに従った」と書いているが(それがフェミニズムに対するパーリアの礼節だとしても)、それよりも、やはりクィアな存在学を披露したかったようなのだ。

★★そろそろ本書の異様な特色が浮き上がってきただろうけれど、もう少し中身を紹介しておく。本書のなかで特筆されているのは、後半ではブレイク、ペイター、ワイルド、ディキンソンである。たいへんユニークな説明が連打されている。

パーリアにとって、ウィリアム・ブレイク(742夜)はイギリスのサドなのである。スペンサーの『妖精女王』とそれを不充分に受けたミルトンの『失楽園』から霊感を感知したブレイクは、この霊感は先行するゴシック趣味がダイモーン的な子宮に充当させようとした試みではまにあわないと見て、普遍としての性の解放をめざした。それが『無垢の歌』や『天国と地獄の結婚』で、数々のスピリチュアルなペルソナ水彩画だった。そこにはエマネーション(流出)とスペクトル(めざましい霊)が如実にあらわされていた。そういう性だった。これらはこのあとキーツ(1591夜)、ポー(972夜)、ロレンス(855夜)、ディキンソンに飛び火する。一言でいえば、それらはネガティブ・ケイパビリティとしての性だ。

ウォルター・ペイターは、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティやバーン・ジョーンズのラファエロ前派のロマン主義に胚胎するものを、正真正銘のデカダンに引きずりこみ、それなのにそのスタイルをダンディにしてみせた。こういう審美主義や唯美主義は男ならではの作業だった。菊池武夫や山本耀司であって、川久保玲のコム・デ・ギャルソンはそんなことはしない。女は存在のシルエットそのものが審美を孕んでいるからだ。

ペイターは古代ギリシアやルネサンスのペルソナが西洋近代のシンボルになりうることを証してみせた。早い話が、モナ・リザをわれわれがあのように見るようになったのはペイターの魔法のせいなのである。ペイターの趣向はサロン化し、そこにワイルドやビアズレーやロートレックが立ちあらわれた。男のダンディズムを女性化したゲイ感覚が引き取ったのだ。

ぼくなまえがない

ぼくうまれてふつかだけ―

なんてぼうやをよんだらいいの。

ぼくしあわせ。―

よろこびがぼくのなまえ、―

かわいいよろこびがぼうやにふりそそぎますように!

ブレイク《おさなごのよろこび》

★★オスカー・ワイルドについては多言を弄することもないと思われる。『ドリアン・グレイの肖像』にすべてが表象されている。ドリアンはディオニュソスの魔力から抜け出ようとする全西洋史的アポロンの代名詞であり、ドリアンをたぶらかすヘンリー・ウォットン卿はウォルター・ペイターなのだ。

ワイルドは、ドリアン・グレイを通して近代的ペルソナにも両性具有化がありうることを証してみせたのだ。アイドルにしてみせ、みずからドリアンの化身ともいうべきアルフレッド・ダグラスに首ったけになる。こんなことをしてみせたのは、英国文学史上ではエミリー・ブロンテのヒースクリフ、ルイス・キャロルの少女アリスだけだった。

真打ちとして登場してくるエミリー・ディキンソンは、本書では「アマーストのサド侯爵夫人」とタイトリングされている。アマースト大学の創設者の一人であった祖父の家に育ち、生前はたいへん静かな日々をおくっていたようなのに、その実像がわからない。1850年代の日々に綴ったタイトルのない1800篇ほどの詩でしか語りようがない。語りようがないのだが、その詩はどれもこれも荒々しく、過激なイメージに溢れ、疵や破滅や変容を躍動させる。これではディキンソンの人物像(ペルソナ)を見誤りそうになる。

なかで、ディキンソンは自分のことを男の子、兄弟、叔父、伯爵などと呼んでいたようだ。「私が男の子だった時」とも書いた。そのつどなんらかの身分や職能がついているようだ。それがメタファーなのか何かのペルソナの「代わり」の暗号なのか、いまもって議論されている。いくつかの評伝では数人の異性と交際し、少なくとも一人の同性とは愛を育んだと言われているのだが、これもよくわからない。

パーリアはそういうディキンソンを「男女共用」とみなし、心よりも脳を、胸よりも肺を綴ったとみなした。「性のペルソナ」はディキンソンにおいて両性具有の詩語に突入していったのである。

ぼくが見つけた時、彼女はひどくはにかんでいた!

ひどく愛らしくて―ひどく恥じらっていた!

若葉の間に隠れていた

だれにも見つからないように―

ぼくが行き過ぎるまで、彼女は息を殺していた―

ぼくが振り向いた時、ひどく心細げだった

ぼくは真っ赤になってもがく彼女をかきいだき

彼女のささやかなすみかを遠くへ運んでいった!

(ディッキンソン)

★★案内はこのくらいにしておくが、ところで本書は大作だったせいもあって、最初から一挙に刊行できなったようだ。あらかたの草稿が仕上がってから8年後にやっとイェール大学出版局から1990年に刊行されるのだが、いくらかの紆余曲折もあったようだ。いま、われわれが手にしている邦訳本は上下2冊本であるが、原著はこの倍で、いまだ上梓されていない。

そのため、大作が出揃う途中からパーリアはさまざまなインタビューを受けたりエッセイを書いたりしていて、それがまとめられて出版されることにもなった。その一冊目が『セックス、アート、アメリカンカルチャー』(河出書房新社)である。これがめっぽうおもしろい。めっぽうおもしろいだけでなく、『性のペルソナ』初版から消えた序文が収録されていて、読ませる。いくつかの意図についても言及している。

わたしが意図したのは、ヒューマニズムをルソー思想から解放し、本来のルネサンス的な独創性に引き戻すことであるとか、昨今の文学や芸術に対する見方は、現在の大学の教育方針と同様、博愛主義の善意によって混乱させられている。そこを突破したいとか。16歳のときに贈られたボーヴォワールの『第二の性』が衝撃だった。知的に自立しなくちゃと思い、自分が書くものは『第二の性』を継ぐものであるべきだと決意したとか。なるほど、なるほど、さもありなん、だ。

★★『セックス、アート、アメリカンカルチャー』には、そのほかいろいろ赤裸々なコメントも記されている。

たとえば、私は民俗学のフレイザーと心理学のフロイトを一緒に扱いたかったが、たくさんの連中から窘められた。ケイト・ミレットが男根主義のフロイトは使いものにならないと言ったというのだ。これはフェミニズムにとっての最大の過ちになったのではないか云々。

私はクラシックの構造の渦中にロマンティシズムを感じるほうだ。これはモンテヴェルディとショパンのような関係に似ている。だから『セクシャル・ペルソナ』を書くあいだ、ブラームスの交響曲とスティービー・ワンダーを繰り返し聴いていた。フェミニズムは壮大な叙事詩に弱すぎるのではないか云々。

私たちにはラカンやデリダは必要ない。私たちにはノーマン・ブラウン(1289夜)、アーノルド・ハウザー、ジミ・ヘンドリックスがいる云々。私が提案する大学改革は学習を取り戻すことにある。それには学生のうちに、過去の史実と年代に精通することである。教える者たちは、講義のスタイルを変えるべきである。目の眩むような連想をほとばしらせなければならない云々。私が思うに、スーザン・ソンタグ(695夜)こそがフェミニズム批判のリーダーになるべきで、彼女こそが学問とポップカルチャーを結び付ける架け橋になるべきだった云々。

★★本書は大著で、さまざまなジャンルを自在に横断するクィアなテキストだから、翻訳には苦労したようだ。リーダー役の鈴木晶はまずは鈴木の師であった秋山さと子の門下の入江良平、保坂嘉恵美に声をかけ、高山宏に相談して浜名恵美、富山英俊、栂正行を紹介してもらい、最後に葉月陽子を加えた。おかげでたいへんすらすら読めたし、ツボが効いていた。浜名の解説も充実していた。

それにしても、これでまだ半分なのである。相手かまわず悪口を言い回り、メディアになんでもバラしてしまう悪癖がアダとなって本書の後半が陽の目を見なくなることがないよう、もう少し情勢を見守っていたい。

⊕『性のペルソナ ― 古代エジプトから19世紀末までの芸術とデカダンス』⊕

∈ 著者:カミール・パーリア

∈ 訳者:鈴木晶・入江良平・浜名恵美・富山英俊

∈ 装幀:岩瀬聡

∈ 索引編集協力:有限会社プロログ

∈ 発行者:清水勝

∈ 発行所:株式会社河出書房新社

∈ 印刷:東洋印刷株式会社

∈ 製本:小泉製本株式会社

∈ 発行:1998年

⊕ 目次情報 ⊕

<上巻>

∈∈ はじめに

∈∈ 謝辞

∈ 第1章 性と暴力、あるいは自然と芸術

∈ 第2章 西洋の眼の誕生

∈ 第3章 アポロンとディオニュソス

∈ 第4章 異教の美

∈ 第5章 ルネッサンスの形式——イタリア美術

∈ 第6章 スペンサーとアポロン——『妖精女王』

∈ 第7章 シェイクスピアとディオニュソス——『お気に召すまま』と『アントニーとクレオパトラ』

∈ 第8章 太地母の復帰——ソー対サド

∈ 第9章 アマゾン、母、亡霊——ゲーテからゴシックまで

∈ 第10章 縛られた性、解き放たれた性——ブレイク

∈ 第11章 母なる自然との結婚——ワーズワース

∈ 第12章 レズビアンの吸血鬼という悪魔——コールリッジ

∈ 第13章 速度と空間——バイロン

<下巻>

∈ 第14章 光と熱——シェリーとキーツ

∈ 第15章 性と美の崇拝——バルザック

∈ 第16章 性と美の崇拝——ゴーチエ、ボードレール、ユイスマンス

∈ 第17章 ロマン主義の影——エミリー・ブロンテ

∈ 第18章 ロマン主義の影——スウィンバーンとペイター

∈ 第19章 ダイモン化されたアポロン——デカダン派美術

∈ 第20章 破壊者としての美少年——オスカー・ワイルド

∈ 第21章 英国的両性具有——ワイルド『まじめが肝心」

∈ 第22章 アメリカのデカダン派——ポー、ホーソーン、メルヴィル

∈ 第23章 アメリカのデカダン派——エマソン、ホイットマン、ジェイムズ

∈ 第24章 アマーストのサド侯爵夫人——エミリー・ディキンソン

∈∈ 解説

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

カミール・パーリア(Camille Paglia)

1947年、ニューヨーク州エンディコット生まれ。ニューヨーク州立大学を首席で卒業後、イェール大学大学院英文科を経て、1972〜1980年にベニントン・カレッジで教鞭をとる。1984年、フィラデルフィア・ユニヴァーシティ・オヴ・ジ・アーツの人文学部に移り、現在(出版当時)は教授。既成のフェミニズムを徹底して批判する異端的なフェミニストである著者は「ドラッグ・クィーン・フェミニズム」を自認し、一方、デリダやフーコーを始めとする現代フランス哲学や体制アカデミズムにも痛烈な攻撃を加える。1992年に第一エッセイ集『セックス、アート、アメリカンカルチャー』 (1995年、河出書房新社)を上梓し、1994年には第二エッセイ集『ヴァンプとトランプ』が刊行された。

⊕ 訳者略歴 ⊕

鈴木晶(すずき・しょう)

東京都生まれ。東京大学文学部露文科卒、同大学院博士課程満期退学。法政大学教授。著書に「フロイト一精神の考古学者』(河出書房新社)、『ニジンスキー―神の道化』(新書館)他。訳書にゲイ『フロイト』(みすず書房)、バダンテール『母性という神話』(ちくま学芸文庫)他多数。

入江良平(いりえ・りょうへい)

京都府生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。富山国際大学教授。著書に『世紀末精神世界』(WAVE出版)。訳書にヒルマン『魂の心理学』(青土社)他。

浜名恵美(はまな・えみ)

東京都生まれ。東京都立大学大学院博士課程満期退学。立教女学院短期大学教授。著書に『Hamlet and Japan』(共著、AMS

Press)他。訳書に『ハーレクィンの世界』(岩波書店)、『美人』(研究社)他。

富山英俊(とみやま・ひでとし)

東京都生まれ。東京都立大学大学院博士課程中退。明治学院大学教授。訳書に、ギンズバーグ『アメリカの没落』(思潮社)、カリネ スク『モダンの五つの顔』(せりか書房)他。

折りたたむ