父の先見

桃源社 1962 2002

Jotis Karl Huysmans

A Rebours 1884

[訳]澁澤龍彦

これから綴るのはユイスマンスの頹廃と信仰とについてのことである。あえて面倒くさく書いてみたい。なぜそんな書き方をするかというと、ユイスマンスにも原因があるけれど、ユイスマンスをめぐる批評の印象にも起因する。諸兄も数々の読書をしてきたのであろうけれど、察するにコンラート・ローレンツとデズモンド・モリスを同じエソロジー(動物行動学)の分野と思って読み、寺山修司と澁澤龍彥をなんとなく近くにして読み、ついついロートレアモンとユイスマンスを一つの包囲のなかで読んでしまってきたのではないかと思う。

これはまずい。もっと別彫りをして読みたい。いままで既往症的に似ているとか近しいと思いこまされてきたものをいったん切断し、遠いものや縁がないものとあきらめていたものを近寄せたほうがいい。今夜は『さかしま』を素材に作家と作品の、読者と読書の意外な関係について、少しばかり示したい。

第九八四夜の『バルテュス』にも書いたことだが、バルテュスのカトリック的中世をまっとうに理解しないことによってバルテュス愛玩派の称揚がいたずらに広がってきたように、『さかしま』の主人公デ・ゼッサントにひそむ孤立したカトリシズムを長らく誤解してきた読者の傾向というものがある。

べつだん小説のなかでのこと、誤解しようと何しようとかまわないが、いざ「頹廃」を相手にしようとするなら、やはりデ・ゼッサントの逆理のようなものを、少々は感じておかなければならない。これは唐津や志野を味わう感覚ではとうてい語りえないものだ。なぜなら唐津や志野には「悪」や「罪」がない。事の当初から「実と美と善」の研鑽に向かっている。それがまた陶芸のよさというものだ。

しかしながら、世の中の「実」や「美」や「善」には「悪」や「頹廃」を通過することによってやっと見えてくるものがある。世の価値観のなかにはダンテの「地獄篇」を通して見えてくるものがある。

ユイスマンスは工芸を好んだ作家であった。父親が細密画家だった。つまりはヨーロッパの唐津や志野を作っていた。処女作は散文詩であるが、まるで金属細工のような言葉の填め込みになっている。その後の作品は社会の状況を扱うようになるものの、やはりどこかに銀線や大理石を研磨したり溶融したりしているようなところがあった。その才能があるときエミール・ゾラの目にとまって、「メダンの夕べ」に列せられることになった。

やがてユイスマンスはゾラの自然主義を作品を彩る美意識に注入し、これを文章に刻印することを思いついた。それが本書『さかしま』である。その勢いはしばらくとまらず、ついでは大作『彼方』(一八九一 創元推理文庫)となって、幼児虐殺で名高いジル・ド・レエや黒ミサを扱った。

いずれも見たところは驚くべき悪魔主義的な作品で、それが好きでユイスマンスを読む者もいまなお少なくないのだが、ぼくはそれよりも中世神秘主義の卓抜な解読書として読んだ。そこにユイスマンスの心理が反映しているなどとは読まなかった。これらは、いわばバルトルシャイティスのアナモルフォーシス論やウンベルト・エーコの『薔薇の名前』(東京創元社)と同じ役割を果たした作品なのである。

なぜ、かれらが悪や罪や悪魔や怪異を解読したくなるかというと、ヨーロッパには中世このかた家具にも工芸にも悪魔が刻まれてきたからだった。日本の工芸にはめったにそういうことはおこらない。このことをよくよく留意してほしい。日本の工芸には「悪」はないけれど、ヨーロッパの工芸には「悪」が表象されている。デ・ゼッサントが自分の部屋で頹廃に耽けるには、この「悪」と遊ぶしかなかったのだ。これに対して、たとえば宋炳は自分の部屋に山水画を飾ることによって臥遊した。

そのユイスマンスがカトリックに「回心」した。頹廃を捨てたのだ。『彼方』を書いてのちのことだったというふうに、文学史ではなっている。ユイスマンスは『彼方』であまりに「悪」を描いたので各方面から非難をうけ、そこでヴェルサイユ郊外イニーのトラピスト派修道院に参篭して、敢然と修練者の道に入っていった。あえて“別人”になり、頹廃主義と悪魔主義を捨てた。そう、見られている。

これが伝記上のユイスマンスの有名な「回心」だ。もっとも伝記といっても、いまのところはロバート・バルディックの『ユイスマンス伝』(学習研究社)くらいしか紹介されていないけれど、他の文学評論も似たり寄ったりだ。ともかくもそこで書かれたのが、『出発』(桃源社)、『大伽藍』(桃源社・平凡社ライブラリー)、『献身者』(未訳)の三部作で、この三作にこめられた中世カトリック神秘主義はリクツっぽいほどラディカルだった。

それでユイスマンスがどうなったかということは、しばらく措く。自分の部屋(デ・ゼッサントの部屋)を捨て、カトリックの聖堂そのものに入ることにした。工芸以前に向かうことにしたのである。だからここからはユイスマンスの読み方を、「草」から「行」へさかのぼる必要がある。

ぼくは『大伽藍』(一八九八)から読んだのだが、最初の数十ページで脱帽した。そこに描かれているのはシャルトル大聖堂の詳細きわまりない内部装飾だけだった。物語といっても、その構造と装飾の一部始終を主人公のデュルタルが観察しているばかり。それなのに、そのことに感銘した。

ゴシック教会の彫刻を“読む”こと、それはかつてはヨーロッパ中世においては「読書」だったのである。こういうことができるのは、かつてならジョン・ラスキンただ一人であったろう。あの『ヴェネツィアの石』(法蔵館・中央公論美術出版・みすず書房)や『建築の七燈』(鹿島出版会)がそれを試みた。その次にこのような描写に徹することができたのは、きっとヴィクトル・ユゴーだったろうけれど、さしもの『ノートル゠ダム・ド・パリ』(岩波文庫)も、その寺院描写の直前で物語工作のほうにシフトしていった。

それがユイスマンスにおいては、寺院描写という「読書」に徹底できた。これは快哉だ。けれども、この段階はまだ「行」なのである。ユイスマンスはここからさらに「真」に向かっていく。

ユイスマンスは、そのまま『献身者』や『腐爛の華』(国書刊行会)に求心していった。『腐爛の華』では聖女リドヴィナの伝記を背景に、リドヴィナが受苦したいっさいの業病を描写した。

リドヴィナは血の膿にまみれた聖女である。その聖女をめぐる描写は『小栗判官』や『弱法師』ではかなわない。これまでの千夜千冊にも、この作品に匹敵するものはない。しかしユイスマンスはそれにもとどまらない。死の直前のユイスマンスが最後に向かったのは、一種のルポルタージュ・ノベルともいうべき『ルルドの群集』(一九〇六 国書刊行会)だった。どういうものか、ちょっと知らせたい。

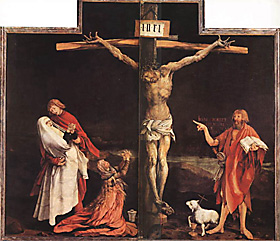

一枚の絵を見たい。マティアス・グリューネヴァルトの《キリストの磔刑》だ。この狂暴なタブローは何を告示しつづけているのだろうか。背景は暗黒だ。そこに十字架で血膿を流している断末魔のイエスがいる。その首は落ち、手は捩れ、脚は歪んでいる。左には悲痛に耐えるマリア、右に十字架に近寄ろうとするヨハネがいる。描写はあくまで架刑の激痛を克明に蘇らせるかのように稠密だ。こんな絵はかつて、なかった。

ユイスマンスは一八八八年、ドイツ旅行中にカッセル美術館の一隅でこの絵に遭遇し、生涯最大の衝撃を受けた。『彼方』の中にこの時の印象を書き残している。このキリスト像は「貧者のキリスト」であり、生命の腐爛に向かう「真のキリスト」だった。

グリューネヴァルトが描いたのは一個の死骸なのである。グリューネヴァルトはその死骸の進捗にキリスト教の暗澹たる未来を予告した。そこには「神の死骸」が描かれていた。ユイスマンスはこのことに衝撃をうけた。

ユイスマンスは晩年に舌癌に罹っていた。すべての歯を抜かれ、視力さえ失いつつあった。そのなかで、自身がリドヴィナの腐爛に向かいつつあることを知った。この直観はすさまじい。

その苦痛のさなかの作家を慕って、一人の娘が頻繁に訪れてきていた。アンリエット・デュ・フレネルという二三歳の娘だ。ユイスマンスの作品の愛読者だった。彼女は作家を心から敬愛し、いかなる邪気もなくこの作家の窮状を救おうとした。作家のほうも彼女の清純な魂を称えていた。それには、この娘をうけとめるユイスマンス自身が一体の修道院であるべきだった。けれどもユイスマンスの体はぼろぼろだった。

そんなある日、視力が奇蹟的に回復をした。この瞬間、ユイスマンスはアンリエットの奥にルルドの聖少女を発見する。こうしてユイスマンスはルルドを訪れ、全力をふりしぼってその情景を綴る。暗黒のグリューネヴァルトはその質を転換させて、蒼天のルルドに舞い降りていった。こうして『ルルドの群集』が書かれた。

ルルドの奇蹟については説明するまでもないだろうが、極貧の少女ベルナデット・スービルーが一八五八年二月十一日に川霧のなかで白衣の婦人に出会ったという噂が広まったもので、それ以来、ベルナデットは聖少女とみなされた。最初は数人がその奇蹟に立ち会っていたのが、十回目のときは八〇〇人を超え、十五回目のときは七〇〇〇人にふくれあがっていた。聖少女ベルナデットは、記録によれば都合十八回にわたって奇蹟をおこしたとされている。

これはもはや教会のなかの彫刻群ではない。すべては人々の眼前でおこったことだった。それゆえに、ユイスマンスはその奇蹟に立ち会おうとした群集の心をルポルタージュしたかった。

ユイスマンスは三部作を書いて以降、超絶とも苦悩ともいうべき日々をおくった。こういうことは読書をしているだけではわかりにくい。有島武郎やヴィリエ・ド・リラダンを思い出してもらえばいいが、周囲の誰もが有島やリラダンが孤絶に呻いていたとは思わなかった。けれども有島もリラダンも書きつづけ、有島は心中によって、リラダンは野垂れ死にによって、二人とも非業の死を遂げた。ユイスマンスもそういう日々のなか、書きつづけて、死んだ。『ルルドの群集』からわずか七ヵ月を過ぎての死だ。こういうときは、いったん本の外に出てみないとわからない。

文章を書きつづけるということは、それがいかに体験や思索に裏付けられたことであっても、その体験や思索から洩れていったことを綴るということである。他のものでは代わりができないことを書くことだ。ここがわからないとわれわれは真の作家とは出会えないし、真の文章とも出会えない。

いいかえれば、読書においては、世に流布するようなニセの感動の上にいつづけるということのほうが問題なのだ。それを、どんな小さなことであれ、作者や著者に返すべきである。これは読書において自分自身の虚を突くということにあたっていく。ユイスマンスにも、このことを見る必要がある。

ユイスマンスを悩ませたことに、カトリシズムの奥地に入れば入るほど、キリスト教には残虐や惨状を好むものが強烈に交じっていたということがある。そこでジル・ド・レエや黒ミサを書いてその深刻な葛藤を知らせようとしたのだが、その手のあからさまな提示には読者も批評もそっぽを向いた。

本気で教会に通うことにした。カトリシズムの細部に分けいってみた。やがて何を文章が綴らなければならないかの見当がついてきた。カトリシズムは「悪を食べ尽くす宗教」だろうということだ。こう、綴ることにした。ルルドの地にはかつて悪魔信仰があったからこそ、そこに聖地信仰がおこったのである、と。

順序が逆になったけれど、こういうユイスマンスが作家としての当初に、あの究極の人工楽園としての『さかしま』を書いたのである。のちに頹廃美学の極致ともいわれた『さかしま』を――。

『さかしま』は失敗作なのだろうか。ユイスマンスがのちに「回心」したところから見れば、『さかしま』はたんなる若気の至りだったのか。

そうではない。この作品は読めば読むほど、頹廃を超えている。ぼくが推理するには、ここには当初にしてすでにユイスマンスの“別人”がいた。当初のルルドがあった。ところが、これを日本語に最初に翻訳した澁澤龍彥にして、そのことを見落とした。きっとアンドレ・ブルトンの評価に引きずられたのであろう。そのため『さかしま』にすでに萌芽していた「腐爛の彼方のルルド」の光を見落とした。

『さかしま』が頹廃美学書と読まれてきたのは、むろんユイスマンス自身にも責任がある。ひとつは、本書のなかでボードレールを絶賛したことだ。ボードレールこそトマス・ド・クインシーの人工楽園思想にあこがれた張本人だったから、評者たちは『さかしま』もその人工楽園構想を直接に受け継いだとみなしすぎたのだ。

けれどもよく読めばわかるように、デ・ゼッサントはボードレールだけを褒めたのではなかった。フローベールならば『聖アントワーヌの誘惑』(岩波文庫)を、ゴンクールならば『ラ・フォスタン』を、ゾラならば『ムーレ神父のあやまち』(藤原書店「ゾラ・セレクション」3)を選びたいとちゃんと書いている。とくにユイスマンスが文筆の師と仰いだゾラの作品から、わざわざ『ムーレ神父のあやまち』を選んでいるのがはなはだ暗示的だ。これらは、この作家たちがついに気付いた文体の中の教会だったのだ。

ユイスマンスが『彼方』ののちに「回心」したのであれば、それ以前は頹廃に染まっていたはずだと決めつけすぎるのはよろしくない。『彼方』が悪魔主義ばかりを謳ったかのように読めるので、それ以前の『さかしま』もその途上にあると感じすぎるのだろうが、そんなことはない。ユイスマンスは早くから心の内にイロニーの修道院を幻想していたはずだ。早くから頹廃こそが清浄を生み、惑溺こそが聖化をおこしていくことが見えていたはずだ。

中上健次を思い出してみよう。中上が日本の村落とそこに巣くう人間にひそむ「悪」を描いていたというのは、日本現代文学史の“常識”になっている。しかし、そのように中上を読んで、何が中上と交流できるだろうか。ぼくはあの夜にも書いたように、あえて中上の『枯木灘』(河出文庫)に墨子を読んだ。そう読むことがぼくの読書における真行草の「行」だった。

さあ、ここまでくると『さかしま』にどういうことが書いてあるかは、説明はいらない。この作品はわれわれが家のリフォームをしているのと同様の、ユイスマンスによるリフォーム文学なのである。デ・ゼッサントを借りてユイスマンスの「神聖工芸」のためのリフォームをブンガクしたものなのだ。

フロルッサス・デ・ゼッサントの一族は落ちぶれる寸前にも、まだルウルの城館を所有していた。そこに育ったデ・ゼッサントはイエズス会の学校と寄宿舎を出て存分の教養を身につけたのち、しだいに世の中というものに退屈してしまう(教養とはまさに世間から離れることである)。自然を愛好する者もインチキであったし、贅沢や虚飾に群がる者はもっと胡散くさかった。とくにパリに巣くう連中にはうんざりし、このままでは倦怠を哲学とするしかないとすら思えた。

デ・ゼッサントは決断をする。城館を売り払い、フォントネエ・オー・ロオズの高台の一軒の売り家に移り住むことにした。これはまさにヨーロッパ世紀末の「数寄の遁世」というものだ。

こうしてデ・ゼッサントの家づくりが始まっていく。『さかしま』はその経過と、そのような選択をしていった彼方の工芸を仮説した。だからデ・ゼッサントは最初に職人をさがしたのだ。ついで書斎にラテン文学書をびっしり並べた。風呂の浴槽ではセーヌ川を通る汽船の揺れをちゃぷちゃぷ感じるようにした。これらは衒学的趣向でもあるが、それが辛くも世間から離れることによって、異なる価値に転化した。デ・ゼッサントは自身の目の中に仮説を刻印したかった。だから、とんでもないこともする。たとえばパレ・ロワイヤルの店で買った巨大な亀を家にもちこむと、その甲羅に黄金の鎧を着せアメジストをはじめとする鉱物を花房のごとく象嵌させた。

これはどんなアピールでもない。ただひたすらの、デ・ゼッサントの神聖工芸仮説なのである。十七世紀ドイツの象牙でつくられた渾天儀を机上に据え、天空を室内にとりいれる工夫を凝らした。これもどんな科学にも寄与しない。ただデ・ゼッサントはそれをしたかった。

絵画は最初はギュスターブ・モローを入手した。《サロメ》の二作だ。ついでオディロン・ルドンの版画を飾った。この二人の画家で十分だった。それ以外は邪魔だった。こうしてしだいに室内が組み上がっていくと、今度はそこで何をするかが最後の冒険になる。それはただひとつのことでなければならなかったにちがいない。そうである! 書斎の本を次々に入れ替えること、そのことだった。

『さかしま』は一ページ目から最終ページまで、実はさまざまな表題をもつ書物を次々にページの中の棚に入れ替えていた小説だったのである。

あらためて表題の暗示するところをよく見てみるといい。「さかしま」(À Rebours)とはまさに方法文学としてのリバースモードの提案であったのだ。そのことを存分に受信してほしい。これがこの未曾有のカトリック作家の最初からのメッセージであったということを――。