父の先見

新教出版社 2022

編集:小林望・堀真悟 協力:西原慶太、ミラ・ゾンターク

装幀:今垣知沙子

この数十年のあいだ、キリスト教の活動のなかでLGBT神学やクィア神学に果敢に挑戦した試みがいくつもあった。いまなお脈動している。そこでは「キリスト教はもともとクィアだった」「神をエロティックに捉えたい」「バイ・キリストのための下品な神学があっていいじゃないか」といった大胆な提案などが躍ったのである。どうしても紹介しておきたい。

著者は同志社大学神学部出身で、立教大学大学院で本書の原型になるクィア神学についての博士論文を書き、いまは明治学院や立教で教えている。本書がデビュー作だ。その素材になった何冊かの個別の類書はあるものの、ここまでうまくまとまってはいないので、採り上げた。代表して3人の女性が採り上げられている。

アメリカ聖公会の初の女性司祭となったカーター・ヘイワード、『ゲイ神学とレズビアン神学』を著したイギリスのエリザベス・スチュアート、『下品な神学』を問うたアルゼンチン出身のマルセラ・アルトハウス=リードだ。3人ともレズビアンかバイセクシャルである。

最初に前史と概観を話しておく。当然のフェミニズム神学やゲイ神学が先行した。第1ステージは「同性愛的」で、サリー・ギアハートやジョン・マクニールの言説が男性中心主義的に広まった。第2ステージが「LGBステージ」で、レズビアン、ゲイ、バイセクシャルが前面に出てきた。いちはやくカーター・ヘイワードが活躍したが、LとGの違いがはっきり出てもきた。エイズが流行した時期にもあたる。

1992年くらいから第3ステージとして「クィア神学」が走りはじめた。性的マイノリティを意識した活動があらわれ、性のスペクトラムが教会にもちこまれた。この時期は黒人神学も立ち上がっていて、イエスを黒人とみなしたり、フェミニズム神学でイエスをフェミニストとみなしたりする動きも目立った。

別の整理の仕方もある。神学者エリザベス・スチュアートのクロニクルがそれで、『ゲイ神学とレズビアン神学』で跡付けられた。①70年代の「ゲイの自由主義神学」、②80年代末から90年代にかけた「ゲイの解放主義神学」、③90年代に提唱された「エロティック神学」、そして④今日に及ぶ「クィア神学」だ。自由主義神学には黒人女性によるウーマニスト神学、ヒスパニック女性によるムヘリスタ神学も勃興していた。

もっとも『ラディカル・ラブ――クィア神学入門』(新教出版社・本書の著者が翻訳した)をまとめたパトリック・チェンは、クィア神学の萌芽は50年代に早くも生まれていて、60年代後半には異性愛主義と同性愛嫌悪からの解放を謳うリベラルな運動として準備されていたとしている。

ついでながら日本のクィア神学を牽引してきたのは神学者・社会学者で、レズビアンを公表した牧師でもある堀江有里だった。『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版)などの著書がある。ほかに朝香知己、小林昭博、安田真由子らが続く。

では以下に、3人の改革者たちを案内する。本書や関係者から思い切った抜き書き要約したので、少々目がまわるかもしれない。しかしぼくとしては最近のLGBTQ議論のなかで最も説得力を感じたのだ。

【カーター・ヘイワードの力としてのエロティック】

ヘイワードは1945年生まれ。コロンビア大学で比較宗教学を修め、ユニオン神学校に進んだのち、エピスコパル神学校で2006年まで奉職した。10代のころからフェミニズムに関心をもち、34歳のときにレズビアンであることを公にした。1989年に書いた最初の著作『私たちの強さに触れる―力としてのエロティックと神の愛』が衝撃的な問題作となった。

ヘイワードは「エロティックを相互性を求める身体化された呻き」として考察したい、「セクシュアリティの神学、すなわち神学的なレンズを通してセクシュアリティを考察する試み」ではなく、「性的な経験を通して聖なるものを探索する試み」に向かう、と宣言した。

この考え方は、第2波フェミニズムの渦中にいた黒人レズビアンのアクティビスト、オードリー・ロードに先駆していた。ロードはエロティックを女性たちの内にある重要な力の源で、「まだ表現されていない、あるいは認識すらされていない感情の力に根ざしたもの」と捉え、エロティックこそ「私たちの最も深い知識の育み手」だとみなした。ヘイワードはこの見方に依拠し、そこをもってキリスト教神学の限界に挑んだのである。限界とは、キリスト教が「上からの力」(power-over)を強調しすぎていること、「身体化された知」を無知とみなすこと、エロトフォビア(性愛嫌悪)に陥っていることなどをさす。

神学(Theo-logie)とは「神-語り」のことである。カール・バルトは神を絶対他者とみなしたので、人間が神を語ることはできないとした。マルティン・ブーバー(588夜)は「我と汝」の対話から始まると考えた。ブーバーの『我と汝』の引用を卒論の冒頭にもってきたヘイワードは、ブーバーの立場に寄せながら、関係(relation)と相互性(mutuality)による神学を希求し、神語りは相互関係的であるべきで、そこにエロティックが介在したほうがいいと決断したのだった。

ここには、ひとつにはキリスト教がアガペー(神と人間の愛)とエロス(性的な愛)とフィリア(友情的な愛)を区別してきたことに対する批判があった。レズビアンにはこんなことが分けられるはずがないと考えた。ヘイワードはこのような神語りを、神(God)を動詞にして「ゴッディング」(godding)と呼びさえした。

また彼女には、神の「受肉」(incarnate)をナザレのイエス一人におこった奇跡的な出来事とすべきではないという批判があった。神は源ではあるにしても、それとともに共同的な動向そのものであり、それゆえ多くの者の身体化(embodied)をおこすのではないか。そう感じていた。ヘイワードは、それならキリストという言葉も固有名詞ではなく形容詞「キリスト的」(Christic)というふうに使ったほうがいいのではないかと提案した。

ちなみにこれらのヴィジョンは、ヘイワードが「クリスタ」(Christa)を擁護したことにも顕著にあらわれていた。クリスタとは、フェミニズム神学が議論した「イエス・クリスタ」のことで、1984年にニューヨークの聖ヨハネ大聖堂にイギリスの彫刻家のエドウィーナ・サンズが造形した女性のキリスト像が十字架に架けられて展示されたことがあった。1984年にニューヨークのセント・ジョン・ザ・ディヴァイン大聖堂に期間限定で設置された。

【エリザベス・スチュアートのクィアなキリスト教】

エリザベス・スチュアートは1963年に生まれ、ローマ・カトリックの環境のなかで育った。オックスフォード大学で神学博士号をとり、1998年からウィンチェスター大学で神学の教鞭をとると、2013年に副総長になった。OEP(オープン・エピスコパル・チャーチ)の司教でもある。2003年の著作『ゲイ神学とレズビアン神学』がセンセーショナルに迎えられたのだが、スチュアートはそこにとどまらず、あえてクィアな神学の可能性を探っていった。

スチュアートは早くにカーター・ヘイワードの影響を受けて、関係や相互性を重視する神学をめざしていた。このとき自身のレズビアン・フェミニストとしての気持ちと立場を全面的に持ち出すことにしたのだが、のちにこうしたアイデンティティを掲げる神学には限界があると感じ、反アイデンティティの神学を志して、あえてクィアな神学を模索した。それとともに、これは必ずしもゲイやレズビアンの立場から生まれるものではないだろうから、自分が提唱する神学は、おそらく奇妙で不自然なものだろうと予告した。この「読み」はたいへん興味深い。

もちろんそう言うには理由がある。第1に、キリスト者のアイデンティティは洗礼というサクラメントによってすでに「ラディカルに異なる存在性」を帯びたのである。そうだとしたら、キリスト者にとっては男か女か、同性愛者か異性愛者かなどというカテゴリーは不要だろうというものだ。この考え方はキャシー・ルーディの『セックスと教会』に先行したもので、キリスト教とジェンダーをめぐる議論に新しい一打をもたらしていた。

第2に、キリスト教はもともとクィアであったというヴィヴィッドな理由が生きている。預言、奇跡、処女懐胎、復活、三位一体などを確信したキリスト教は、もとより「変」から生じ、「変」を正当化してきたのである。少なくとも「変事」を継承しようとしてきたわけである。それならば、キリスト教は本来のクィアにこそ戻ったらどうなのか。そのために何を考察し、何を行動とするべきなのか、そこを実践すればいいのではないかという理由だ。

第3に、キリスト教社会では、女性信者にとって長らく懸念になっていたことがあった。それは信仰対象であるキリストが男性的な肉体をもっているということである。厄介な懸念だった。スチュアートはむしろ神秘としての身体に戻したほうがいい、そのほうが転置可能性が高くなると考えた。ぼくはキリスト者ではないけれど、この転置可能を言い出した考え方がすごくよくわかる(編集可能性こそ神学的であり、クィアなのである)。

第4に、これは理由というよりも新たにとりくむべき方向として掲げられたことなのだろうが、「再呪術化」(reenchant)があげられる。20世紀のキリスト教が「大きな物語」を失い、高度資本主義社会の歯車になっている現状で、あえて再呪術化を辞さないクィアな方針が必要だろうというのだ。これについては、90年代のジョン・ミルバンク、グラハム・ワード、キャサリン・ピックストックの「ラディカル・オーソドクシー」への回帰、すなわち中世的伝統への回帰が重なっている。

もうひとつ加えておけば、ジュディス・バトラー(1819夜)があえて過剰な演出をするトランスジェンダーの役割を重視したこと、イヴ・セジウィックが生物学性、ジェンダー・アイデンティティ、性的指向をあえて混乱させることを称揚していたことも、スチュアートのクィア神学に勇気を与えていたと思われる。バトラーが示していた、新たな宗教もパフォーマティブに向かう可能性が高いわけである。

【マルセラ・アルトハウス=リードの下品な神学】

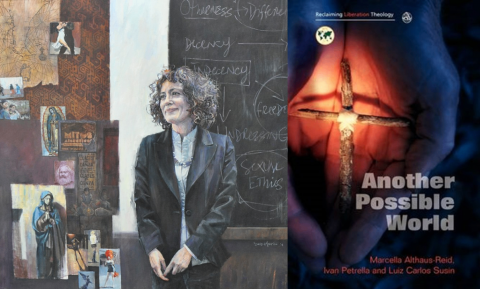

アルトハウス=リードは1952年にアルゼンチンのロサリオの貧しい家に生まれた。ブエノスアイレスの神学校で学士号を取って貧困地区の社会活動にかかわったあと、スコットランドに渡ってセント・アンドリュース・カレッジに学び、2006年にエディンバラ大学ニューカレッジの初の女性神学教授に就いた。

病気のため2009年に亡くなったが、2000年に発表された『下品な神学―セックス、ジェンダー、ポリティクスにおける神学的逸脱』は、いまもクィア神学のバイブルのように読まれ続けている。

バイセクシャルだったらしいけれど、実際にはわからない。エジプトの猫の女神バストの像、フリーダ・カーロのメダル、複数のロザリオを首にかけていたようだ。

いったい「下品な神学」とは何か。本人によれば、これはラテンアメリカの何層にも重なる抑圧の神話的レイヤーを剥ぎ取る神学で、解放の神学とクィア思考の交差点を出発にする。情熱的で、かつ不謹慎に、経済的神学的抑圧を撥ねのけ、伝統的な上品さ秩序に疑義を投げかけるというものだ。

下品で何が悪いの、である。クィアについてはこう説明する。「クィアとは奇妙さのことではない。その反対だ。それは、否定されてきた現実そのものなのだ。私たちは、イデオロギーや神話の作り手によって奇妙とされてきたことを、クィア化し下品にすることによって取り戻すのだ」。

『下品な神学』には「バイ/キリスト」(Bi/Christ)という変わった用語が出てくる。たった一人の「モノ/キリスト」に対する言い分で、アルトハウス=リードにとっては彼女が「T神学」と呼びすてる全体主義的神学に切り込むための両刃のナイフになっている。モノ・キリストは権威の「主」としてのキリスト、道徳の権化としてのキリスト、父に従順な子としてのキリスト、敵に対抗する者としてのキリストとして、これまで世界各地の暴力と抑圧を正当化してきた。これに抗するには新たな普遍を持ち出すのではダメである。むしろ逸脱の語りなおしこそ続行していくべきなのである。アルトハウス=リードはキリストを読むことは、「永続的な意味の置き換え」(permanent displacement of reference)でなければならないとみなした。

これは「答えではなく、問いを与えるキリスト」である。Q&Aを与える神ではなくて、AのためのQを促す神である。そういう問いとしての神はむしろ「見知らぬ神」であってよく、「神のスカートに手を入れられる神」であったほうがよい。ここに「クィアとしての神」が「ストレンジャー(見知らぬ者)の神」として見えてくる。まさにマレビトとしての神である。

アルトハウス=リードは大胆にもマルキ・ド・サド(1136夜)、ピエール・クロソウスキー(395夜)、SMのこと、フェティシズムについてもしばしば言及した。神こそがクィアであるからだった。

以上、本書の記述にあらかたもとづいて、21世紀の神に奉じる3人によるクィア神学への斬新な挑戦をスケッチしてみた。3人は3人ながらの思想と見解と行動をもたらしているので、同日には語れないのだろうが、正直な感想は「3人まとめて、すばらしい!」に尽きる。

とくにアルトハウス=リードのクィア神学は、その方法論がそうとう冴えている。「逸脱」を方法の魂にしているところが、LGBTQ+のさまざまな想像と行動の表明のなかでも、鋭く納得できるところがあった。ただアルトハウス=リードが自分の考え方をドゥルーズ(1082夜)の「生成」に重ねて説明しようとしているところがあるのだが、そこはむしろドゥルーズ=ガタリのガタリふうの「歪み」の重視であってほしかった。

読みながら、いろいろのことを考えさせられた。たとえば21世紀の神学はもっとアートをとりこむといいのではないかということ、またたとえば日本の仏教にTやQを持ち込んでほしいと思ってきた身からすると、もう一度、中世の日本仏教をクィアに捉えなおすといいのではないかということ、またたとえば、おそらく日本のサブカルズにはクィアが横溢しているのだが、そのわりにポップミュージックやファッションの分野に神仏的なものがあまりにも希有なままにいることなど、気になってしまうのである。

オードリ・ロードとカーター・ヘイワードの「エロティック神学」がその後の展開に乏しいように思われるのも気になる。日本の場合は、ここはT(トランスジェンダー)が引き受けていくといいのではあるまいか。

エリザベス・スチュアートが次のような提案をしていることを付け加えておきたい。それはパロディのおすすめだ。スチュアートの『ゲイ神学とレズビアン神学』の副題に「決定的な違いをもった反復」というフレーズが付されているのだが、このことが生むパロディの可能性が、神学的な効果をもたらすのではないかというのである。ここはジュディス・バトラーや上野千鶴子にも応援してもらって、パフォーマティブなパロディの可能性をだれかが鮮やかに見せてくれるといいのだが・・・・。

TOPページデザイン:菊地慶矩

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・齊藤彬人

⊕『クィア神学の挑戦』⊕

∈ 著者:工藤万里江

∈ 装幀:今垣知沙子

∈ 編集:小林望・堀真悟 協力:西原慶太、ミラ・ゾンターク

∈ 発行者:小林望

∈ 発行所:新教出版社

∈ 印刷・製本:モリモト印刷株式会社

∈ 扉・表紙・カバー印刷:方英社

∈ 発行:2022年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第一章 クィア神学の歴史と課題

第一節 「クィア」をめぐって

第二節 クィア神学の歴史

第三節 クィア神学とフェミニスト神学

∈ 第二章 力としてのエロティック――カーター・ヘイワード

第一節 思想的背景

第二節 「力」の転換を目指して

第三節 力としてのエロティック

第四節 神――内在する超越

第五節 キリスト――現在進行形のプロセス

第六節 批判的考察

∈ 第三章 キリスト教とはクィアなもの――エリザベス・スチュアート

第一節 思想的背景

第二節 「ゲイ神学・レズビアン神学」への批判

第三節 「クィア神学」の定義

第四節 アイデンティティをめぐって

第五節 神、キリスト、サクラメント

第六節 批判的考察

∈ 第四章 下品な神学――マルセラ・アルトハウス=リード

第一節 思想的背景

第二節 「下品な神学」とは何か

第三節 バイ/キリスト

第四節 クィアな神

第五節 神学――地図を持たない旅

第六節 批判的考察

∈ 第五章 クィア神学者たちの挑戦――比較考察

第一節 神とキリスト

第二節 フェミニズムとクィア

第三節 神学とその主体

第四節 クィア神学の課題と可能性

⊕ 著者略歴 ⊕

工藤万里江(くどう・まりえ)

同志社大学神学部卒業、同大学大学院神学研究科博士前期課程修了(修士〔神学〕)、米国Pacific School of Religion修了(Master of Theological Studies)、立教大学大学院キリスト教学研究科博士後期課程修了(博士〔神学〕)。現在、明治学院大学キリスト教研究所客員研究員、立教大学ほか非常勤講師。訳書パトリック・S・チェン『ラディカル・ラブ――クィア神学入門』(新教出版社、2014年)。