父の先見

岩波書店 2003

Gregory J. Chaitin

Conversations with a Mathematician 2001

[訳]黒川利明

編集:吉田宇一

装幀:後藤葉子

最近のラグビーではアンストラクチュラルなプレーが注目されていますね。積み重ねられてきたゲームセオリー(セットプレー)にもとづいた攻守ではなく、あえて非構造的なプレーを展開して、次のトライシーンの可能性に結びつけていこうというものです。オールブラックスのキック展開やフィジー・ラグビーのアンスト・ワインディングなどが有名なのですが、そういうプレーが決まっていくゲームを観戦していると、ついつい魔法を見ているかのようにうっとりします。スコットランドのフィン・ラッセル(スタンドオフ)のアンストラクチャーなパスワークなど、しばしば酔わせます。

ラグビーの話から急に数学の話にとびますが、一般に数学では構造性が重視されてきたのだけれど、実は「構造のなさ」に注目する数学も登場しているのです。その先陣を切ったのはゲーデルの不完全性原理で、数学は不完全性を内部で飼っているという発見でした。やがて20世紀半ばに向かって生命体のしくみを解読する試みが次々に成果を見せるようになると、生物こそがアンストラクチュラルな進行を随所で見せていて、それがさまざまな創発的分化になっていることがわかってきた。

生物は「情報」をコピーしたり、解釈したり、ときに引っ越しや誤読をしながら進化と分化をくりかえしてきたので、その情報の組み立てにあたっては、目的をもった構造をめざしているというよりも、ランダムで非構造的なきっかけを活かして、それが次の段階でエピジェネティック(後成的)な生体の構造になっていることが多かったのですね。加うるに、そこに創発的なるものが芽生えるということがわかってきたのです。

これで、コンピュータをつかって生命の秘密を探求しようとしていた研究者たちが色めきたった。ランダムネスを計算するモデルやカオスを発生させるモデルをとりこんだ試みも出てくるようになります。アンストラクチャーに関心がもたれたのです。アンストラクチャーな局面こそ、何かが創発していく可能性が高いからです。しかし、そのプロセスを理論にするには、かなり難しい数学的なテクニックが必要でした。

こうしたとき、本書の著者グレゴリー・チャイティンが13歳のときだったようですが、なにかにピンときた。ゲーデルの不完全性原理とチューリングの計算不能性理論を組み合わせたアルゴリズムをうまく組み合わせれば、ひょっとして生命体が情報を変換させながら創発をおこしている現象を説明できるのではないかというひらめきでした。1970年直後のことらしい。

そのひらめきに発したチャイティンらの成果はあれこれの試行錯誤をへて、いまでは斯界で「アルゴリズム的情報理論」とか「熱力学的認識論」とかと呼ばれています。ゲーデルとチューリングから新しい情報理論をつくろうというストリームです。チャイティンはそれを「セクシーな数学」の凱歌だと誇りました。そもそも「情報」のふるまいがセクシーきわまりないのだから、それに立ち向かう数学もセクシーになるというお見立てです。まあ、そうでしょう。情報の編集はセクシーです。

チャイティンはニューヨークとブエノスアイレスで育った数学者です。両親は東欧からの移民の血を引いていて、父君は舞台演劇にかかわったり映画監督をしたりしていたらしい。息子にクリエイティヴであるとはどういうものかということを教えたようです。

ただし本人は芸術に惹かれながらも、どちらかというと物理学(とくに熱力学や量子力学)に関心のある少年だったらしく、長じてはコンピュータにとりくみ、アルゼンチンIBM社でプログラマーとしての技を磨きます。そしてプログラマーをしているうち、コンピュータの本質と数学の未来を考えるようになった。何を考えたのかというと、次のような問題意識でした。

コンピュータが、ヒルベルトの超数学(ヒルベルトの23の問題提起)をきっかけに、チューリングとノイマンの才能によって計算マシンに仕立てられていったものを母型としているのなら、コンピュータは自分の中で動いているプログラムを成立させているアルゴリズムの限界に気がついて、いつしか自身の停止をもたらすはずなのだが、そのようにコンピュータがなるということ(=コンピュータ・プログラムが停止せざるをえなくなるということ)を、さて、どのような条件で説明すればいいのか、そこを突き詰めて考えたいという、そういう問題意識です。

かくしてチャイティンは、ゲーデルの数学的不完全性に、情報のふるまいがもつランダムネスに、自律的システムの特徴である「構造のなさ」に、さらには情報がもともと内包していたであろうアルゴリズムの秘密に向かって、セクシーな闘いを開始していったのです。

本書はふむふむ、なるほどという一冊です。広い知見や深い洞察を書いてはいません。そこは期待しないほうがいい。そのかわり、自分がゲーデルとチューリングに溺れた経緯(いきさつ)や、数学のもつエレガンスやセクシャリティや、超数学や量子力学やAIについての話題や、生命がもたらした「構造のなさかげん」の大事さを、気楽に書いたり喋ったりしています。

たとえば、数学が美しいのではなく、ある種の証明のプロセスが美しいのだとか、数学は音楽同様に愉快なものだが、ただそれは多くの人々にとっては「聞こえない音楽」なのだとか、数学にはさすがに狂気はいらないけれど、ときに狂気をつかう勇気が必要だろうとか、エッシャーよりもルネ・マグリットの絵のほうがずっと数学的ですとか、数学者には物理学者ほどのユーモアがないかもしれないとか、すぐれた数学は啓発的であるとか‥‥云々。

こんなふうに気楽な話が多いのですが、一貫しているのは「数学が灰色になるところがおもしろい」と言っているところです。これは、そのまま受け取ると「数学の曖昧性」を称揚しているように感じるかもしれないところでしょうが、そうではなくて、数学の純粋性を求めれば求めるほど灰色になるということを言っています。

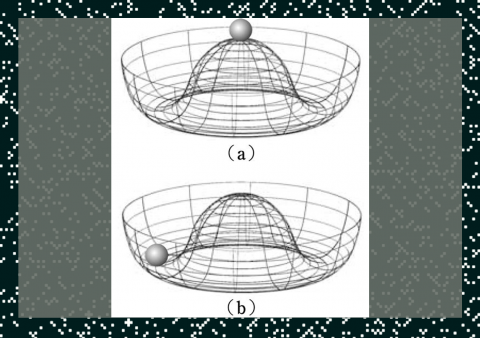

灰色になるのは、ゲーデルが示唆したように数学にはランダムネスを管理しきれないところがあるからなのですが、ところがそのことを証明するにはアンストラクチャーな展開をもつ数学を扱う方法を発見するしかなく、そのようにならざるをえないところ、つまり不確定なことや不確実なことを証明しようとする数学は、そのことを言明しようとする数学的プロセスそのものに逆理(パラドックス)を孕まざるをえないところがあるのだということになって、そこがチャイティンにとっては灰色で、おもしろいところだったのです。

でも、この灰色が曲者です。なんだか「中途半端」のようでもあるし、「やつし」のようにも見えかねない。でも、そうでもないんですね。

第9章「数学の基盤についての1世紀にわたる論争」(これが本書の最終章)に、灰色の醍醐味について述べられています。チャイティンがIBMのワトソン研究所にいたときの講演記録です。灰色の数学に関心をもちたいなら、ここだけでも読まれるといいと思います。

カントールが無限集合を発明したこと、それに対して哲学者のバートランド・ラッセルが「自分を含まないすべての集合を想定したとき、この集合が自分自身の要素であることを説明できるか」という問題を投げかけたこと、このラッセルのいじわるな質問が数学にひそむエピメニデスの逆理(いわゆる「うそつきのパラドックス」)の一般化をもたらしてしまったこと、そのため数学界が時ならぬ苦境に立たされたこと、そこでヒルベルトが超数学を持ち出して助け舟を出そうとしたのですが、それが公理的手法に回帰しようとする形式主義を重視するものだったので、数学界は「完全性の呪縛」に突入していったことが順に述べられて、そこにゲーデルが登場してこの呪縛を解いたというところから、灰色の数学の乳酸菌のような醍醐味が説明されます。

あらためて言うまでもないことですが、ゲーデルは、数学が完全でありうることは証明できないということを、つまり数学は残念ながら不完全にできているということを、算術の基本だけをつかって証明してみせたのです。

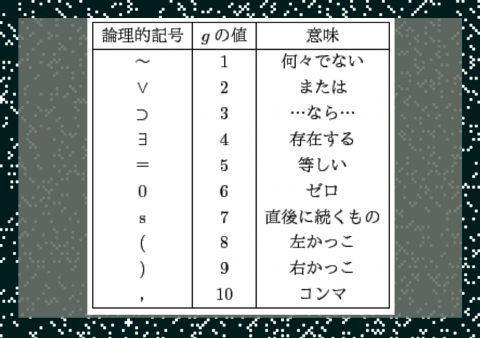

これがゲーデルの「不完全性定理」ですが、チャイティンはこの巧妙な不完全性の証明には、今日にいうプログラミング言語にあたるようなものが操作されていること(LISPっぽいものと書いている)、および多くの関数の再帰定義が駆使されていることを指摘し、しかし、当時はコンピュータもプログラミング言語もなかったので、そこがやっぱり魔法のようなことだったと述べます。

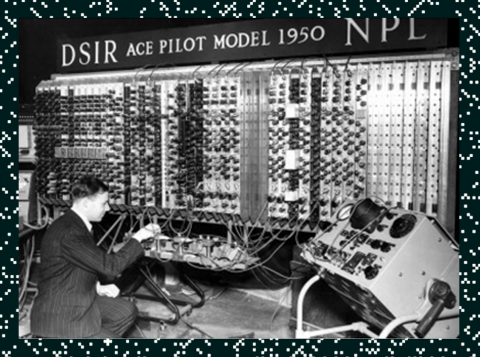

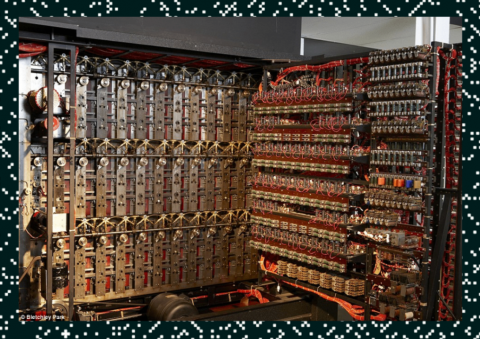

しかし、この最終章が躍如するのはこのあとからで、ゲーデルの証明で話はおわらない。ゲーデルの証明操作に触発されたであろう若きアラン・チューリングが静かに登場して、この魔法じみた手続きは、ほれほれ、こんなふうに単純な機械的な手続きによって成立しますよと言って、のちの汎用デジタルコンピュータの母型になるチューリング・マシン(万能計算機)をさっさと提案したのですが、チャイティンは、このことこそカントールの無限集合以来の1世紀にわたる数学的衝撃の本質が灰色の醍醐味に向かっていたことの証左だったね、それは数学界にとって最もセクシーなことだったねと述べるのです。

この経緯のどこがセクシーかというと、チューリングはチューリング・マシンの原理を発表した直後、このような万能計算機にできないことがあるとすれば、それは何かと問うて、それはこの計算機が「自分を停止できるかどうかを決めることができない」ということだと答えてみせたところでした。チャイティンはこの「停止問題」に感染して、このセクシーな数学的事態の進展の顛末をさらに説明するには、アンストラクチャーな数学を構想していくしかないだろうと結論づける気になっていくのです。

これはヤバイ冒険を決断したものです。もともと数学者には変人が多いのですが、チャイティンも、やっぱり少し変わった数学者です。

では、ここからはおまけの話。ふりかえって、構造に加担するか、非構造をおもしろがるかは、何が異なっているかというと、これはリクツではなくて、数学のセンスにかかわっています。思想のセンスにかかわっています。どちらがいいかということはないけれど(構造がわからなければ非構造もないので)、構造重視を続ける考え方でいくか、非構造的な考え方を入れていくかによって、当然ながらセンスの違いは出てきます。

とくに生命のふるまいや複雑系の現象を相手にするには、非構造を感知する数学センスは絶必です。それなら、そのセンスっていったいどういうものかと言われると、チャイティンも説明できてはいない。他の数学者もあらためて問われると、ちょっと説明に困るでしょう。そこで、ここではぼくなりの隠し玉による別の例示をして、お茶を濁しておくことにします。こうなります。

いわば記録が構造的で、記憶は非構造的なのですよ。その記憶もインプットは構造的になる可能性を用意できるけれど、アウトプット(想起)するときは非構造的になるでしょう。生物史でいえば、光合成をする植物が構造的で、自分でタンパク質をつくれない動物が非構造的です。

レヴィ=ストロース(317夜)が構造的なら、そうですね、サルトル(860夜)やロラン・バルト(714夜)がアンストラクチュラルです。不穏な例ですが、あえて物理学者の例でいえば、ボーアが構造的で、ボーム(1074夜)が非構造的、坂田昌一が構造的で、南部陽一郎が非構造的なのです。またまたあえてアーティストでいえば、ピカソ(1650夜)やキリコ(880夜)や岡本太郎(215夜)が構造的で、菱田春草やボッチョーニやイサム・ノグチ(786夜)が非構造的なのです。

もっと端的なことをいえば、柳生宗矩(829夜)が構造的で、宮本武蔵(443夜)の『五輪書』が非構造なんですね。「さかゆる拍子」と「おとろえる拍子」の両方があるのが、アンストラクチュラルなんです。

こんな例示で何かが伝わったかどうか、はなはだ心もとないですが(いや無責任かもしれませんが)、念のため言っておくと、構造的なほうにも非構造的なほうにも、編集性はあったりなかったりします。まあ、おまけです。

ところで本書にはときおり、チャイティン自身が若いときから影響を受けてきた本が紹介されていて、読者にも奨めています。参考になるだろうから、口なおしに列記しておきます。カッコ内に日本の出版社名を入れていないものは、原著しかない本です。あしからず。

ラプラス『宇宙の体系』(岩波文庫)、アインシュタイン&インフェルト『物理学はいかに創られたか』(岩波新書)、ジェームズ・ニューマン『数学の世界』(河出書房)、ナーゲル&ニューマン『数学から超越学へ』(白揚社)、ポリヤ『いかにして問題をとくか』(丸善)、エリック・テンプル・ベル『数学をつくった人びと』(東京図書)、ノバート・ウィーナー『サイバネティックス』(岩波書店)、ファインマン『物理法則はいかにして発見されたか』(岩波現代文庫)、G・H・ハーディ『一数学者の弁明』(みすず書房)、ダグラス・ロバートソン『新たなルネサンス』、ウラジミール・タシッチ『数学とポストモダンの源流』、マーク・リドレー『協働的遺伝子』、リリー・ケイ『誰が生命の本を書いたか』、ロジャー・ペンローズ『皇帝の新しい心』(みすず書房)、ジョン・ホーガン『科学の終焉』、ブライアン・グリーン『エレガントな宇宙』(草思社)、レベッカ・ゴールドシュタイン『精神肉体問題』、デービッド・オーバーン『証明』、ノーレットランダーシュ『ユーザーイリュージョン』(紀伊国屋書店)、リー・スモーリ『量子重力への三つの道』、そしてチャイティン自身の『数学の限界』(SIBアクセス)と『知の限界』(SIBアクセス)と『ランダム性を求めて』。

TOPページデザイン:佐伯亮介

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎

齊藤彬人・中尾行宏

⊕『セクシーな数学 ― ゲーデルから芸術・科学まで』⊕

∈ 著者:グレゴリー・J.チャイティン

∈ 訳者:黒川利明

∈ 装幀:後藤葉子

∈ 編集:吉田宇一

∈ 発行者:山口昭男

∈ 発行所:岩波書店

∈ 印刷:理想社

∈ カバー印刷:半七印刷

∈ 製本:松岳社

∈ 発行:2003年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 日本の読者に

∈∈ まえがき

∈∈ 序文

∈ 1章 算術におけるランダム性

∈ 2章 わが生涯の理由

∈ 3章 どうやって数学者になるか

∈ 4章 ゲーデルとボルツマン、そして私の関係(講演)

∈ 5章 セクシーな数学

∈ 6章 創造的生活 科学対芸術

∈ 7章 神は、純粋数学でもサイコロを振る(講演)

∈ 8章 数学、科学、そしてファンタジー

∈ 9章 数学の基盤についての一世紀にわたる論争(講演)

∈∈ おわりに

∈∈ 参考文献

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

グレゴリー・J.チャイティン(Gregory J. Chaitin)

1947年生まれ。13歳で独創的なアルゴリズム的情報理論のアイデアを発見。18歳で学術論文を提出。20歳の頃には、IBMに入社し、大学でも講義をおこなうなどの早熟ぶりを発揮。ゲーデルの不完全性定理、あるいはチューリングの停止定理の情報理論的な扱いを発見して以来、その研究に従事。

⊕ 訳者略歴 ⊕

黒川利明(くろかわ・としあき)

1948年生まれ。1972年東京大学教養学部基礎科学科卒業。(株)東芝総合研究所、日本IBM基礎研究所を経て、現在、(株)CSKフェロー。専門はソフトウェア科学。著書に、『ソフトウェアの話』(岩波新書)、『作品としてのプログラム』(岩波書店)、『LISP入門』(培風館)他、訳書にチャイティンの『数学の限界』、『知の限界』(いずれもエスアイビー・アクセス)がある。