マグダラのマリア

中公新書 2005

イエスの納棺と埋葬、イエスの復活。

そのいずれにも立ち会っていたマグダラのマリア。

なぜマグダラのマリアは

いつもイエスの傍らにいられたのか。

そもそもマグダラのマリアとは誰なのか。

聖女なのか、娼婦なのか。

美術史に描かれた両義的なマリアを通して、

本書は、そのイメージの意外な変遷を追っていく。

でも今夜は、意外ついでにせっかくだから

ちょっと怪しい話も、あえてまぜることにした。

マーティン・スコセッシの映画『キリスト 最後の誘惑』(1988)には、イエスとマグダラのマリアの性交場面が空想シーンとして描かれていた。あまりに衝撃的だというので各国で上映禁止を求める抗議がおこった。メル・ギブソンの『パッション』(2004)も物議をかもしたが、これはモニカ・ベルッチの官能的演技のせいだった。

モニカ・ベルッチは溜息が出るほどすばらしい。このところのぼくのお気に入りだ。ジョゼッペ・トルナトーレの『マレーナ』(2000)で“シチリアのマッダレーナ”を演じたのだが、ぼくはこれをなんと3度見た。第二次世界大戦下の小さな町の物語になっていて、夫を戦地に送ったマレーナが娼婦呼ばわりされながらも生きていくという“美しい悲惨”を、マレーナに憧れる少年の目で描いていた。メル・ギブソンはこれを下敷きにしたはずだ。マレーナという女性名はマッダレーナの愛称で、もともとは“マグダラのもの”をあらわしている。

こんなふうに映画に堂々とマグダラのマリアが登場してきたのは、おそらくノーマン・ジュイソンの『ジーザス・クライスト・スーパースター』(1973)あたりからだろう。これは周知のごとく、ティム・ライス原作のロック・ミュージカルのリメイクである。アンドリュー・ロイド・ウェバーが音をつくった。それ以前にもピエル・パオロ・パゾリーニが『奇跡の丘』でもマグダラをとりあげていたけれど、ここには(のちに説明するように)、二人のマリアが登場していた。

このように、マグダラのマリアをあからさまに“娼婦”として描くようになったのには、いろいろ理由がある。ぼくには、リルケ(46夜)がぞっこんになったロダンの彫刻『キリストとマグダラ』(1892)が大きな影響を与えていると思われるのだが、本書を読んでもっと複雑な事情が絡んでいることを知った。とくにカラヴァッジョだ。

ローマのコルシーニ美術館に、1622年前後に描かれたグイド・レーニの『悔悛のマグダラのマリア』という絵がある。かつてジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(1034夜)がこれを見て、「なんと美しいことか、見なければよかった。まさに天国の絵だ」と息を呑んだ。ぼくは息を呑まなかったものの、ほとほと見とれた。いわゆるアッフェッティ(感情表現)の技巧に富んでいて、何かを超越している姿が描かれている。そのベルニーニがシエナ大聖堂のキージ礼拝堂のために彫った『マグダラのマリア像』も、それはそれでこよなく美しい。

ルネサンスがヴィーナスを描いた世紀であったとすれば、バロックはマグダラのマリアを描いた世紀である。バロックはコンチェット(着想)とビザール(風変わり)が大好きなのだが、マグダラはそれを体現するにふさわしい主題をもったマリア・プロフィールだった。

ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ「マグダラのマリア像」(右)

マグダラのマリアを描くというだけなら、すでにドナッテルロの彫刻(1450年代)やボッティチェリの『神秘の十字架』(1490年代)にも、またティツィアーノの絵(1530年代)でも、彼女はさまざまな主題になっていた。ただ、そのモチーフがすぐにレーニやベルニーニのバロック的なアフェッテイになったのではなかった。そこに至るには、カラヴァッジョによる鮮烈な肉体表現が寄与した。

ティツィアーノ「マグダラのマリア」(右)

カラヴァッジョには二つの『悔悛のマグダラ』がある。ひとつは1596年に描かれたもので、少女っぽい女性が濡れたように項垂(うなだ)れている。足元の床に真珠や金や首飾りが転がっているのは、キリスト教絵画のイコノロジーの約束事で、「ヴァニタス」(虚栄・むなしさ)をあらわしている。なぜか少女の目からは涙が零れる。もうひとつの絵のほうは、打って変わって、豊満な体を投げ出すかのような忘我の姿勢と表情で描かれる。放恣といえばいいだろうか。肩ははだけ、瞳も唇もわずかに開かれている。たいそう官能的で、見る者を落ち着かなくさせる絵だ。いかにも娼婦マリアの雰囲気がある。

こんな絵は、それまでまったくなかった。しかも二つの絵によって、本来的にアンビバレントな二つのマグダラの性格をあらわした。まさに“バロックの2焦点性”によってマグダラがあらわされたのである。

マグダラがイエスに出会う前は娼婦で、彼女は「罪深い女」だったのだが、それを克服して聖女になったという見方は、バロック時代にはすでに流布されていた。今日の多くのキリスト教徒たちも、だいたいはそう思っている。カラヴァッジョやレーニやベルニーニはそこを描いたわけである。それがロダンに飛び火し、やがてマーティン・スコセッシやジョゼッペ・トルナトーレの映画になった。ざっとはそういうふうに言える。

しかし、もともとマグダラのマリアはこのように描かれてはいなかった。古代の文献にそういう描写があったわけではない。それが少しずつ忠誠に向かって変化していった。だから初期のキリスト教絵画ではずっとイコノロジカルで、ときに聖書に忠実に、ときに聖書を逸脱し、また各地の伝承と習合して描かれてきた。では、マグダラのマリアの実像はどういうものだったのかといえば、それがいっこうにはっきりしないのだ。これまでにも多くの想像がめぐらされてきただけだった。

数年前、ダン・ブラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』(角川書店)というミステリーがやたらに当たっていた。ぼくは見ていないが、トム・ハンクスの主演で映画にもなったし(いやテレビで放映されてるのを見る機会はあったのだが、途中でつまらなくなってやめた)、『ダ・ヴィンチ・コード』にもふれながら、マグダラのマリアをめぐるドキュメンタリー番組がヒストリー・チャンネル(あれっ、ディスカバリー・チャンネルかな)で何度も放映されていた。

キリスト教絵画の約束事では、イエスの「最後の晩餐」をあらわすにあたっては、ふつうはイエスの向かって左横にヨハネが坐ることになっている。それもイエスに身を寄せるようにして。ところが、レオナルド・ダ・ヴィンチ(25夜)の『最後の晩餐』の左横に斜めに凭れている人物は、そういうポーズの構図にはなっていない。それどころか20世紀末の修復によって、この人物はどう見ても女性に見える(一応、絵の写真を見て確かめてみてほしい)。

ヨハネであって、ヨハネではないようなのだ。それなら、レオナルドはなんらかの理由でヨハネを女に見立てたのか。それともあれはもともと女性なのか。もし女性だとすると、いったい『最後の晩餐』でこんな姿をしているのは誰なのか。これが女性だとすれば、ひょっとすると彼女はマグダラのマリアではないのか。レオナルドはヨハネと見せかけてマグダラのマリアを描いたのではないか。

もしもそうであるなら、そこにはレオナルドだけが知っていた謎が隠されているのではないかというのが、『ダ・ヴィンチ・コード』の話の発端なのである。まあ、ミステリーとしては恰好の発端だろう。

マグダラのマリアといえば、イエスがゴルゴタの丘で処刑されたときに駆けつけた女性の一人で、イエスの復活のときにも居合わせたということになっている。そこまでのことは誰でも知っている。

が、イエスは復活したとはいえ、死んだわけである。では、マグダラはその後に、どうなったのか。また、ヨハネは? どこかで生きていたとしたら、かれらは何をしていたのか。とりわけマグダラは?

そこから『ダ・ヴィチ・コード』は、レオナルドが実はシオン修道会の12代目の総長だったことをあかし(これはかなり怪しい話だが)、そこにテンプル騎士団(477夜)との絡み、異端カタリ派との絡み、はては聖杯の行方との絡みといったキョーミシンシンの謎が加わっていくという組み立てをつくった。あげくにはマグダラはイエスの妻で、だったらイエスの子もいるかもしれないし、そうでなくともマグダラが生きていたとしたら、その子孫がその後はどうなっていったのかという、新たなミステリーに展開していった(ちゃんと読んでいないのでいいかげんだが、だいたいはこういう筋書きだと思う)。

もっともダン・ブラウンの小説にはピクネットとプリンスが書いた『マグダラとヨハネのミステリー』(三交社)やペイジェントとリーとリンカーンが書いた『レンヌ・ル・シャトーの謎』(柏書房)というタネ本があった。この2冊はぼくもあとから読んでみたが、こちらのほうがずっとセンーショナルな本だった。だから『ダ・ヴィンチ・コード』は飄窃といえば飄窃であるのだが、そんなことは小説ではよくあることなので、ここでは問題にはしない。

ちなみにレンヌ・ル・シャトーというのは、マグダラのマリアの謎を20世紀に“復活”させた某所のことで、さきにあげた本とそれをBBCがかなりセンセーショナルな番組にしたため、話題を呼んだ修道院である。あとでちょっと紹介したい。

マグダラのマリアの名は新約聖書に4度ばかり登場している。マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝の4つの福音書で、イエスの生涯にとっての最も重要な場面ばかりだ。福音の旅、磔刑、埋葬、復活である。

ルカ伝では、12人の使徒たちとともに福音の旅をしたことになっている。そこでは「イエスに7つの悪霊を追い出してもらったマグダラと呼ばれるマリア」というふうに出てくる。悪霊を祓ってもらい、悔悛をしてイエスに従い、使徒たちとともに旅をする。その旅にはほかの女性たちもまじっていた。体に悪霊をもっていたということから、マグダラが娼婦出身だったのではないかという憶測が派生した。

次の、イエスが処刑されたときの場面では、マタイ伝が「遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。そのなかにマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベタイの子らの母がいた」と記している。処刑の場面はマルコ伝では、「また、遠くのほうから眺めていた女たちもいた。そのなかにマグダラのマリア、小ヤコブとヨセフの母マリア、そしてサロメもいた」というふうになり、ヨハネ伝のほうでは「イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた」となっている。何人ものマリアがいたのである。

それにしてもマグダラはいつもイエスに近いところにいる。そのうえかなり親密にも見える。次の埋葬の場面についても同様で、他のマリアたちと一緒に墓のほうを向いて坐っていたとも、納棺の一部始終をよく見ていたともなっている。

とりわけ最後のイエスがキリストとなって復活した最も重要な場面では、マルコ伝はイエスが蘇ったときに「まずマグダラのマリアに自分を顕わされた」とし、ヨハネ伝ではキリストが「なぜ泣いているのか、誰を捜しているのか」と声をかけられたというふうになっている(カラヴァッジョがマグダラを少女にして涙を流させたのは、この場面にもとづいていた)。

イエス・キリストはどうしてここまでマグダラのマリアに目をかけるのか。そこには何か格別な関係があったのか。にわかには理解しがたい。

初期キリスト教で、アポストロールム・アポストラ(使徒のなかの女使徒)が重要な役割をもっていたことはわかっている。

しかし一方、ヨハネ伝で復活したキリストが「なぜ泣いているのか」と聞いたとき、マグダラがその体に触れようとしたら、すかさず「私にすがりついてはいけない」と言ったことも重視されている。これは「我に触るな」(ノリ・メ・タンゲレ)の主題として、キリスト教のなかでずっと生きている。マグダラのマリアはこの両面を負っているわけなのだ。

ともかくもこうして聖書では、マリアは娼婦としての悪霊を体に宿し、それをイエスによって祓われ、その後はイエスの傍らにいて、かつ、復活者の体に触れることなくどこかへ行ってしまったということになったのである。しかし聖書に書かれているのは、これだけだ。これではダン・ブラウンでなくとも彼女の行方を追いたくなるだろう。

本書は『ダ・ヴィンチ・コード』ふうの謎をまったく追っていない。キリスト教史や美術史に描かれたマグダラのマリアを正確に検証しておくというのが狙いで、そこに聖女性と娼婦性の両面がはからずもあらわれてきたことを追走している。

著者の岡田温司は『ミメーシスを超えて』(勁草書房)や『芸術(アルス)と生政治(ビオス)』(平凡社)などで話題をまいた京都大学の美術史と西欧史の教授で、表象文化を切り取っていく目には定評がある。ぼくは『カラヴァッジョ鑑』(人文書院)の一文で注目をした。

そういう研究者なので、本書はマグダラのマリアを決してセンセーショナルには扱わず、むしろテキスト記述や美術作品のなかから歪曲のないイメージを浮き立たせることを心掛けている。とくに初期キリスト教から中期キリスト教に移行する時代、女性の使徒がどのように扱われていたか、そこから掘りおこした。だからいたずらな憶測をまじえずに抑制のきいた記述が進んでいるのだが、それでも意外な面がそこからはあらわれる。そこを紹介しておこう。

岡田が最初に注意を促すのは、2世紀以降に成立した『マリアによる福音書』『トマスによる福音書』『フィリポによる福音書』『ピスティス・ソフィア』などの一連の外典である。

これらの外典はイエスの語録という形式をとるもので、グノーシス主義の強い関与が認められているのだが(グノーシス主義についてはいずれ千夜千冊したい)、ここで注意するべきはグノーシス主義のことではなくて、いずれの外典でも、当時の使徒や信仰者のあいだで女性がどんなふうに見られていたかが伝わってくるように書いてあるということだ(このため、フェミニズムの側からも注目されてきた)。

『マリアによる福音書』は文字通りマグダラのマリアに捧げられたもので、マグダラは幻視を見る力に恵まれた女性として描かれているのみならず、男たちを励ましている女性になっている(このイメージが『ジーザーズ・クライスト・スーパー・スター』にとりいれられた)。ところがペテロがこれに反発する(フェミニストたちは、これは初期キリスト教が女性蔑視をしていた証拠だと非難する)。かくてペテロとマグダラは議論する。マグダラが泣いて応戦すると、レビが味方になってペテロを諭す。そういう展開だ。

この二人の対立は『トマスによる福音書』にもふれられていて、ペテロがイエスに「この女性は私たちのもとから去ったほうがいい」とマグダラを排斥すべきことを進言している。しかしイエスは「私は彼女を天国に導くだろう」と言う。その理由が謎めいていて、「私が彼女を男性にするために、彼女もまた、あなたがた男性たちに似る生ける霊になるために」というのである。

それでどうなったのかは書いてはいないのだが、ここからは、当時のマグダラが女性使徒が禁欲的にジェンダーを捨てようとしていたか、ないしは原初のアダムのように両性具有的な存在に回帰すべきだとイエスから期待されているような、そんなイメージが去来していたことが伝わってくると著者は書いている。ぼくには、このような描写からは、レオナルドがヨハネ(あるいは別の人格)のジェンダーを曖昧にさせた理由も香ってくるような気もする。

3冊目の『フィリポによる福音書』も似たようなもの、神秘的な能力をもっていたらしいマグダラは、ペトロをはじめとする何人かの男たちに嫉妬や敵意を向けられ、イエスがなぜ彼女を身近においておくのかという疑念がおこっていたことが描写されている。加えて、マグダラのマリアをイエスの「伴侶」とも記していた。

これらのグノーシス主義的な文献には、当然ながら、むろん恣意もある。岡田は、これらの外典は多かれ少なかれ女性としてのマグダラのありかたを牽制することで、使徒的で家父長的な教会の権威が際立たされている意図をもっていたのだろうと推測する。

マグダラのマリアが「イエスの伴侶」であるというのも、これらの記述だけではいかにも根拠が薄弱だ。いくらだって反論がありうる。実際にも、ほぼ同時期か、あるいはこれらよりちょっと下った時期、例のオリゲネス(345夜)がまったく別のことを書いていた。

ぼくは読んでいないのだが、オリゲネスに『雅歌注解』がある。ソロモン王の作と伝承されてきた祝婚歌『雅歌』(これは旧約聖書に入っている)を解釈したもので、オリゲネスによれば、そこに出てくる「花婿」と「花嫁」はキリストと教会に準(なぞら)えられるべきで、その花嫁は一人のマリアと同定されるべきだというのだ。

その一人のマリアというのは「ベタニアのマリア」だ。ベタニアのマリアは、ヨハネ伝のなかで主に香油を塗り、自分の髪の毛でそれを拭ったとされるマリアだ。「高価なナルドの香油を1リトラ(約300グラム)携えてきて、イエスの足元に注いで自分の髪の毛でそれを拭った」と書かれたマリアである。ラザロとマルタの妹とも記されている(ラザロはイエスによって生き返らせてもらった人物)。

オリゲネスがこのようなことを強調したのは、マグダラのマリアは「罪深い女」だが、ベタニアのマリアはそうではなく、そのベタニアのマリアこそ、のちに「キリストの花嫁」と呼ばれるにふさわしいという見方を示したかったからだった。

ここには、当時ふえつつあった女性信徒のありかたをめぐる議論に一石を投じる必要があった事情も隠されている。だから、オリゲネスがこういうことを言ったからといって、これでベタニア・マリアが浮上してマグダラ・マリアが後退したというふうには言えない。外典とオリゲネスの見方の相違は、やはり当時の信仰コミュニティ間の論争や対立を反映しているのであろう。

というわけで、だいたい4~5世紀まではマグダラのマリアをめぐるイメージはひどく動揺したままのもので、なんら確定していなかった。ところが、この「ベタニアのマリア」と「マグダラのマリア」をあえて一緒にしてしまった人物があらわれた。それが6世紀末に教皇となった大グレゴリウスだった。

ルカ伝で、イエスがパリサイ人の家で食卓についているとき、その足元に駆け寄り、自分の涙で濡らして髪の毛で拭って口づけをしてみずからの罪を悔い改めようとした「罪深い女」と、ヨハネ伝で香油をイエスの足元に注いで自分の髪の毛で拭ったベタニアのマリアとは実は同一人物で、その正体はマグダラのマリアだったというのだ。

そもそもマグダラが負っていたという「七つの悪霊」とは、邪淫・貪食・貪欲・怠惰・憤怒・羨望・高慢の「七つの大罪」である。大グレゴリウスはこれを「罪深い女」の罪に読み替えて、ベタニア・マリアのマグダラ化をつくったようなのだ。

教皇の口からこういう解釈が出てくるのは驚くべきことであるが、もしその通りだとしたら、これこそはキリスト教社会がつくりあげそうなこと、イヴこのかたの女性の「罪」を一挙に統合するやり口で、まことにわかりやすいハイブリッドな花嫁マリアのイメージの創出だった。多様に拡大しつつあった女性信徒をまとめるにも、必要な“操作”であったのだろう。このあたりのことは359夜の『マリア』にも書いておいたことだ。

かくて9世紀、カロリング朝の神学者ラバヌス・マウルスが『マグダラのマリア伝』をまとめる。マグダラは比類なく美しく、その美しさゆえに罪を犯したが、みごとにそれを悔い改めたという伝説の仕上げだった。

しかし、こうしたマグダラ操作やマグダラ伝説はこれでピリオドが打たれたのではなかった。キリスト教がヨーロッパに広まるにつれ、さらにいくつかのヴァージョンが加わっていった。

たとえば、もう一人のマリアが紛れこんできたこともあった。それは南イタリアの修道士たちのあいだで熱心に語られていた「エジプトのマリア」についての伝承で、彼女は5世紀のエジプトで生まれて12歳で娼婦となり、17年後のエルサレム巡礼をきっかけに発心して、以降47年の長きにわたって砂漠で純潔を守ってきたというふうになっていた。

また、プロヴァンス地方に伝わっている「隠修士伝」や「使徒伝」のたぐいでは、ローマ帝国の迫害を逃れたマグダラのマリアと弟子の一行たちは、地中海を渡ってマルセイユの港町に着き、そこで異教のゴール人に布教した(この一行がヨハネに引率されていたという説もある)。そのあとマグダラはマルセイユ郊外のサント・ボームの洞窟に引きこもって禁欲的な瞑想と苦行に生涯をささげたというのだ。

この伝承によれば、マグダラの遺体も実在することになる。エクス・アン・プロヴァンスの司教であった聖マクシムスが、いったんマグダラの遺体を教会堂に埋葬したのだが、マグダラに対する人々の信仰が高まり、その遺体はブルゴーニュ地方のヴェズレーの修道院に移されて、その修道院の守護聖人として信仰を集めるにいたったというのだ。

このサント・ボームの洞窟には、1337年ころにフランチェスコ・ペトラルカも訪れていたらしい。レオナルド・ダ・ヴィンチのフランス側のパトロンともなったフランソワ1世も巡礼した。

いや、その遺体はニセモノで、本当の遺体はやっぱりプロヴァンスのエクス大司教区のサン・マクシマン修道院の地下にあるという風聞も広まった。こちらのほうは、その発見は1279年のことで、発見にはナポリ王シャルル・ダンジューも立ち会っていたというまことしやかな話にもなっている。

こうしていくつもの断片がジグソーパズルのように寄せ集められ、しだいにマグダラのマリア像は総合化されもし、また多様化されてもいったのだ。

13世紀のドミニコ会に、ヤコブス・デ・ウォラギネという修道士がいた。ウォラギネは『黄金伝説』(人文書院)を書きあげ、そこに「マグダラの聖女マリア伝」を組みこんだ。

ウォラギネの伝記の骨子は、この聖女には回心前と回心後があること、悔悛後には深い瞑想生活に入ったこと、類いまれな美貌の持ち主であったこと、主キリストに対して熱烈な愛をもっていたこと、主の復活の証人の一人であって女使徒の一人であったこと、使徒ペテロとは確執の関係にあったこと、隠修士として30年を送ったであろうこと、そして司教マシムスによって最後の聖体拝領と遺体埋葬がおこなわれただろうこと‥‥などにある。ウォラギネはこれまでバラバラだったマグダラの伝説を、ついにひとつの人物伝としてまとめてみせたのである。ただし、その後のマグダラについては、彼女があまりに美しかったので肉欲に耽り、身をもちくずしたのではないかとも書いている。

14世紀のドミニコ会士カヴァルカも、『教父伝』にほぼこの通りの伝記を記したうえで、さらにヨハネとマグダラがカナンの地で婚礼をすることになったその夜に、ヨハネは信仰のために砂漠に引きこもってしまったという話まで加えた。マグダラが悔悛する動機に、こうしていくつもの“原因”が付加されたのだ。

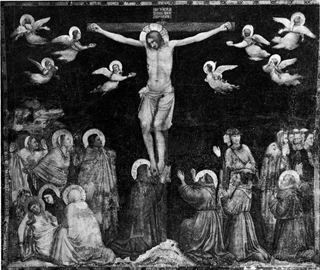

このようなマグダラ像は、13世紀のラテラノ公会議、アッシジの聖フランシスコ、数々の修道士の告白録などを通して、しだいに「献身のマグダラ」というイメージに磨き上げられていく。チマブエの『キリスト磔刑』(1280前後)やジョットーの『キリスト磔刑』(1310前後)には、そうしたマグダラ像と聖フランシスコ像とがイエスの足元に描かれている。

ジョットー「キリスト磔刑」

かくて十字架のキリストと結びついたマグダラのマリアは、信仰者たちのコンパッシオ(同情)を集めていったのだ。画家たちもキリスト教絵画において、どのようにマグダラをシンボリックに描くかという課題に挑戦していくことになった。コンプンクティオ(悔恨)、コンパッシオ(同情)、コントリティオ(悲嘆)、アモール(愛情)は、マグダラ像を描く“条件”にさえなった。

今夜、冒頭に掲げたグイド・レーニの『悔悛のマグダラのマリア』も、カラヴァッジョの二つの『悔悛のマグダラ』も、このような“条件”にもとづいている。そこからエリザベッタ・シラーニの『わが身を鞭打つマグダラ』(1663)やグイド・カニャッチの『悔悛のマグダラ』(1640)も描かれた。カニャッチはいくつものマグダラ像を描いた。

グイド・カニャッチ『悔悛のマグダラ』(右)

いや、それだけでなく、その後は文芸化もされた。岡田はアベ・プレヴォーの『マノン・レスコー』(1281夜)もフローベールの『ボヴァリー夫人』(287夜)も、トルストイの『アンナ・カレーニナ』(580夜)でさえマグダラのイメージを入れて書かれたのだと見ている。

これらにはたえず娼婦マリアのイメージがつきまとっていた。それがスコセッシの『キリストの最後の誘惑』やジョゼッペ・トルナトーレの『マレーナ』やメル・ギブソンの『パッション』に移り香していったわけである。

本書は新書であるが、ここまでのべてきたようなことのほかにも、多くの美術作品を通してマグダラ・イメージがどのように織り成されていったかについて、かなり詳しい指摘と分析を加えている。

ぼくも新書を書いてみて実感したのだが、新書って、けっこうな内容を盛れるものなのだ。とくに中公新書はおしなべて濃いレベルを維持していて、多くのものが読み甲斐に富む。だから残りの記述もぜひとも紹介したいところだが、今夜はそのへんは省略し(ぜひ入手して読まれたい)、ここではふたたび『ダ・ヴィンチ・コード』ふうのいいさか怪しげな「残された謎」を、興味本位のお楽しみのためにちょっとだけとりあげておく。

「隠修士伝」や「使徒伝」に、迫害を逃れたヨセフとマグダラのマリアと弟子(ラザロやマルタ)の一行たちが地中海を渡ってマルセイユの港町に着き、マグダラはさらにマルセイユ郊外のサント・ボームの洞窟に引きこもって瞑想と苦行の生涯を終えたという話が書かれていたことは、すでにのべた。

この伝承ではプロヴァンスの聖マクシムス司教がマグダラの遺体を教会堂に埋葬し、それがブルゴーニュのヴェズレーの修道院に移されて、守護聖人として信仰を集めたともなっていた。

この話にいろいろの尾鰭がついていった。そのひとつに、マグダラはイエスの遺骨をひそかに持っていたのではないかとか、聖杯を持っていたのではないかというとんでもない話がまじっている。聖杯は「最後の晩餐」でイエスがワインを飲んだ杯のことをいう。ヨハネ伝ではイエスが処刑されたときに流れ出た血をヨハネが杯で受け止めたというふうになっている。この聖杯の行方を物語に仕立てのが「アーサー王伝説」で、騎士ランスロットの息子ガラハトが聖杯を発見して王になるというふうになっている。

イギリスのアーサー王伝説になぜ聖杯が登場してくるのかというと、ヨセフがマグダラたちと地中海からマルセイユに渡ったあと、さらにヨセフはイングランドまで行ったという伝承があったからである。このときヨセフは聖杯をイングランドに持ち込んだというのだ。

そうではなくて、聖杯はマグダラがフランスに持ち込んだというのがもうひとつの筋書きで、ここに、さきほどのべたレンヌ・ル・シャトーという修道院の謎が絡むのである。この修道院が話題になったのは、ここの教会がマグダラのマリアに捧げられた1059年の建立の建物であったこと、そこへ一人の神父が着任しその修理を思い立ったからだった。

では、以下にその話をかいつまんでおくが、これが事実であるのか、どの程度の仮説力をもっているのか、いま、このようなことがどんな議論になっているのか、ぼくは知らない。しかし、ちょっとおもしろい。

1885年6月、33歳のベランジェ・ソニエールという神父が南フランスのランドック地方の小村レンヌ・ル・シャトーに着任した。たった200人ほどの村だったが、ソニエールは荒廃していた修道院を整えたかった。ところがあるとき修理をするうちに、柱の1本が空洞になっていて、そこに4枚の羊皮紙による文書を発見した。2枚は家系図のようなもの、2枚は1780年代のものらしい。

さあ、問題はこの家系図と文書の内容なのである。いや、それにもとづいてソニエール神父によってその後の3年間にわたる推理によって仮説された内容の骨格だ。ごくごく簡単に言ってしまうけれど、家系図は1244年から始まるメロヴィング家の家系が示されていた。そして文書には暗号のようなものが多かったのだが、これを解読してみると「メロヴィング家はイエスの末裔である」となるような暗示的なことが書いてあるようなのだ。また、そのことを、メロヴィング朝の血統者をフランス王位に就かせるべくプリウレ・ド・シオン団という結社が画策してきて、その証拠として聖杯が維持されてきたということもわかったというのだ。

これが『レンヌ・ル・シャトーの謎』という本の結論である。原題は『聖なる血と聖杯』(1982)で、もとはBBCの番組になったものだ。先に書いたように『ダ・ヴィンチ・コード』はここから多くを引き移した。

まったくとんでもないことだ。だいたいソニエール神父が実在者ではあったとしても、何者かはわからない。謎の文書は先代の神父が書いたというのだから、これも疑えば怪しい。しかし、その仮説の骨格にもとづいていろいろ調べてみると、どうも本当らしい。それどころか、もっと異様なことがさまざまに見えてきたというのが『レンヌ・ル・シャトーの謎』なのだ。

それで、この本の最後の結論は何かというと、「イエスの末裔」を生んだのはマグダラのマリアで、聖杯とはマグダラの子宮のことではないかという、またまたとんでもないものになっている。

まあ、これだけをここで示しても何の説得力もないだろうが、気の向いた諸君は『レンヌ・ル・シャトーの謎』を読まれるといい。けっこう多くの歴史が交差して、ときにトリップさせられる。また、以下の関連書も余力があれば目を通してみると、いい。何を詮索するかはぼくがあずかるところではないけれど。

まず岡田本関連の邦訳ものでは、荒井献『原始キリスト教とグノーシス主義』(岩波書店)、オリゲネス『雅歌注解・講話』(キリスト教古典叢書10・創文社)、荒井献訳『ナグ・ハマディ文書・福音書』(岩波書店)、エレーヌ・ペイゲルス『ナグ・ハマディ写本』(白水社)、ヤコブス・デ・ウォラギネ『黄金伝説』全4巻(人文書院)、エミール・マール『キリストの聖なる伴侶たち』(みすず書房)、中世思想原典集成15『女性の神秘家』(平凡社)、岡田温司編『カラヴァッジョ鑑』(人文書院)、フェデリコ・ルイジーニ『女性の美と徳について』(ありな書房)、マリオ・プラーツ『官能の庭』(ありな書房)、パノフスキーほか『土星とメランコリー』(晶文社)、馬杉宗夫『黒い聖母と悪魔の謎』(講談社現代新書)その他。

次にちょっと怪しい系。ダン・ブラウン『ダ・ヴィンチ・コード』上下(角川書店)、マイケル・ベイジェント&リチャード・リー&ヘンリー・リンカーン『レンヌ・ル・シャトーの謎』(柏書房)、ヘンリー・リンカーン『隠された聖地』(河出書房新社)、リン・ピクネット&クライブ・プリンス『マグダラとヨハネのミステリー』(三交社)、リチャード・アンドルーズ&ポール・シェレンバーガー『イエスの墓』(NHK出版)、ダン・バースタイン『ダ・ヴィンチ・コードの真実』(竹書房)、福知怜『ダ・ヴィンチの暗号99の謎』(二見文庫)、マイケル・ゲルブ『ダ・ヴィンチ解読』(ソニー・マガジンズ)その他。