父の先見

新潮文庫 1956

Antonie Francois (L'Abbe´)Pre´vost

L'Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut 1731

[訳]青柳瑞穂

女性の美と生活と心理について人後に落ちないと自負しているモーパッサンでさえ、『マノン・レスコー』だけには根っから脱帽していた。手放しの絶賛だ。「どんな女もかつてマノンほどに詳明に、完全に描かれたことはなかった。こんなに甘美で、同時に不実な、恐るべき女性性の精髄をマノン以上にそなえている女性は、かつて存在しなかった」と。

アベ・プレヴォーは、かつて文芸史上に一度も登場してこなかった女性像を描いた。シェイクスピアもゲーテもスタンダールも、ダニエル・デフォーの『モル・フランダーズ』を除いてはプレヴォー以前のどんな作家も、こんな女性を文学作品のなかで描くことを思いもつかなかった。プレヴォーは「娼婦」を主人公にし、そこに男が希ってやまない女性の魅力のすべてを体現させたのである。

こんな絶賛にはすぐに、したり顔の反論があがる。娼婦が男の理想像のひとつだって? そんなことはずっと昔からの当たり前の相場だったろう、男が娼婦にぞっこん参るのはマグダラのマリア以来、ずっと変わりのないことなんだよというふうに。

そう思う連中が世間にゴマンといるのはぼくも承知しているし、あとで述べるように、娼婦を描いた文芸の歴史については実はかなりの前史があったと思うのだが、一般的な文学史では、そういう見方は実は『マノン・レスコー』を踏襲したにすぎず、娼婦マノンがあらわれる以前は、文芸家たちはそのように娼婦を理想化するすべなどもっていなかったというふうになっている。

マグダラのマリアが「襤褸をまとった罪深いヴィーナス」だとすれば、マノン・レスコーはさしずめ「虚飾をまとった犯罪的なマリア」なのである。文学史的にはそこが強調されるところなのだが、男にとっては、両者ともにアガペーの象徴であって、またエロスそのものの化身だったのである。

ということは、こういうことだ。サドもモーパッサンもゾラも、田村泰次郎も吉行淳之介も、ブコウスキーも水上勉も、アベ・プレヴォーをまるごと見習ったということになるわけだ。のみならず、マノン・レスコーはフランス文学で初めて登場した貴族出身以外のヒロインだった。これは立証されている。アベ・プレヴォーはフランス文学を一変し、そして可燃性の女性像を変えた。

どのようにしてか。語り手をつくった。語り手はグリュー(デ・グリュー)という騎士(シュヴァリエ)である。作中ではしばしばシュヴァリエ・デ・グリューと呼ばれている。グリューは自身の日々を回想して、娼婦マノンとのいきさつを語るのだが、それを作者がじっと聞いている。そのため、グリューを翻弄しきったマノンのキャラクターが、語りがすすむうちに如実に、またいくぶんこれみよがしに、読者の眼前にあらわれる。いささかストリップティーズな手法なのである。

ぼくがこれを読んだのは下駄をはいてジグザグ・デモをしていた大学生のころだったのだが、マノンその人がその柔らかい手で直截にぼくの拙い青春を翻弄しているように感じ、それがマノンに対する羨望や欲望にまじって変化していくのがよくわかった。なんとも女性に対する深い関心を焦らしていく小説なのだ。

それは、グリューの語り口がすでにマノンを存分に理想化しているからである。「マノン、おまえは神さまの造った人間としてはあまりにもすばらしい」「死ぬのが当然かもしれない。しかし千回死ぬよりか、あの恩知らずのマノンを忘れるほうがつらいのだ」。こんなふうに言われれば、どんなふうにも想像をたくましくせざるをえない。このトリックに読者はまんまとひっかかる。モーパッサンもひっかかった。

十八歳そこそこのマノンは修道院に入る予定だったのだが、偶然にグリューに出会って恋愛に生きることを選んだ(と、グリューには思えたわけだ)。これは男にとって願ってもない邂逅だ。当然、グリューは有頂天になる。

どんなに美しい聖女と見えたかと思うけれど、ところがそれほどグリューを魅了したマノンの容姿については、ほとんど描かれない。「マノンの魅力は描きうる限界をはるかに超えていた」というばかりで、これは言葉足らずなのではなく、おそらくはプレヴォーの作戦なのである。

これで読者はまたまた想像をたくましくする以外になくなっていく。その想像できるかぎりに魅惑に富んだマノンの前で、語り手はマノンに身も心も尽くそうとして、かえってマノンを掌中から逃がしていったいきさつを語る。それがまた焦れったい。マノンは生まれついての男を翻弄する女でありながら、グリューにはそこがどうしても得心できていない。まったく青年を惑わすための小説だとしか思えなかった。

こうしてグリューは、マノンの華やかさを好む気性、周囲をたえずはしゃがせるような姿態、どんな場合にも飾り立てずにはいられない贅沢三昧、そして快楽に対する無法ともいうほどに浪費的である肉体性を前に、完全に混乱していく。

たとえば、こんなふうに。「マノンは私の髪の毛を放し、ソファにふんぞりかえると、部屋じゅうひびきわたるほどのげらげら笑いを爆発させた。こんな他愛ないまねも、恋のしわざだと思えば、私はその心意気に心底から感動したことをかくす気にはなれなかった」。こんなことでは、とうていダメだろう。

案の定、贅沢に溺れるマノンを近くに引き寄せるための資金が尽きてきた。娼婦は高くつく。そうするとマノンは、それなら私が男たちと交わってお金を稼いであげるわというふうになっていく(と、グリューには思われる)。

父親や親友のティベルジュはその行きすぎを心配するのだが、もはや聞く耳はない。娼婦がネイチャー(本性)であるマノンに、グリューはひたすら聖女しか見えなくなってしまっている。それは読み手のこちらも、そうなのだ。

かくてグリューと娼婦マノンはお定まりのように、二人して身も心もとことん堕ちていく。マノンは売春のかどでルイジアナ州の流刑地に送られる(ここは当時はフランス領だった)。そこでは司令官が待っていた。グリューはもちろんじっとしていられるわけがない。同じくルイジアナに追いかけていく。そこにこそきっと新生活があると思えてしまうのだ。そこは新大陸なのである。

マノンはアメリカでも虚飾の快楽の本領を発揮する。司令官の甥と交わり、多くの男たちの歓心を買った。新生活とはいえ、あいかわらずマノンの奔放は騎士の純情な胸に打ちこまれるばかりなのだ。グリューは呻くしかない。「浮気なマノン、きみはなんて恩知らずの不貞な女なんだ。あの約束と誓いはどこへいったんだ。とてもとても浮気で、残酷な恋人だよ。きみは愛というやつを今ももっていると誓っているけれど、そいつをどうしてしまったのか。ああ、神さま!」。

そして最後がやってくる。マノンはグリューとともに荒涼たる土地に逃げ、そこで勝手に野垂れ死ぬ。茫然としたグリューは自分も死ぬしかないと決意するのだが、それも叶わない。結局、ティベルジュがグリューをフランスに連れて帰ったのである。語り手は「もとの生活にやっと戻りました」と、聞き手の作者に語りおえる。さあこんなことで、めでたし、めでたし、なのか。

アベ・プレヴォーというのは半分筆名、半分実名である。アントワーヌ・フランソワ・プレヴォーが本名で、北フランスのアルトワ地方はエダンの旧家に生まれた。アベというのは“お坊さん”といった程度の意味で、したがってアベ・プレヴォーは“法師プレヴォー”といったニックネームふうになる。

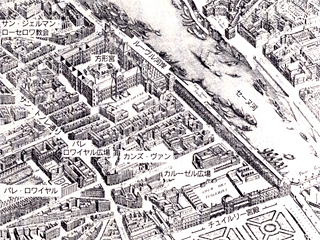

実際にもその法師としての高位聖職者になろうとしてイエズス会エスイタ派の学校に行くのだが、十五歳で軍隊に入ってからはすぐに放浪癖が出てきて、落ち着かない青年になっていった。厳格な教育をさせたいと思っていた父親が、それならパリのダルクール学院に送りこんでしまおうとした。一説では、このパリに行く途中でプレヴォーは“マノン”に出会ったという。“マノン”は尼僧になるためにアミアンに向かって一人で旅をしていたのだという。

プレヴォーは二三歳でベネディクト教団の修道院に入るのだけれど、どうにも“マノン”が忘れられない。パリに行っては逢瀬を愉しむのだが、彼女のほうはそのときすでに娼婦化していたらしい。

実生活ではプレヴォーは“マノン”をあきらめたようだ。いくつかの修道院に出入りして、サンジェルマン・デ・プレでは「キリスト教フランス」という冊子の編集に携わったりした。やがて執筆癖が高じて『隠遁したある貴人の回想と冒険』を書き始めて四巻目までになると、そのあとイギリスに遁走し、そこで二年を遊んでオランダに渡り、レンキという女性と恋に落ちたのだが、ありがちなこと、ここで経済的に破綻してしまった(このあたりのことも、小説に生かされている)。

その間にロンドンで書いたのが『隠遁したある貴人の回想と冒険』の七巻目にあたる『マノン・レスコー』(一七三一)である。正式なタイトルは『騎士デ・グリューとマノン・レスコーの物語』という。

が、食えなくなったプレヴォーはまたまたイギリスに戻り、そこで世界の広がりを実感すると、一七三四年にやっとフランスに帰ってきて啓蒙思想に内部で加担するようになっていった。「賛否両論」という新聞を発行してイギリスの社会文化の動向を紹介したりもした。

ところがヴォルテールらとの交流が災いして、またまた亡命せざるをえなくなる。騎士デ・グリューではないが、そんなことをくりかえしてばかりいたようだ。それでも晩年の二十年ほどは教団にも復帰でき、それなりの安穏な日々が訪れたらしい。

ぼくはまったく読んでいないけれど、プレヴォーの作品は六〇巻とも一〇〇冊ともいわれていて、その途方もない執筆力はフランス文学史上の奇跡とすらなっている。ついでにいえば、そうした六〇も一〇〇も綴った物語のなかで、プレヴォー自身は『マノン・レスコー』にそれほどの力を注いではいなかった。僅か一~二週間の執筆だったらしい。しかし物語というもの、そういう執筆時間などでは値打ちは決まらない。速書きがいいときも少なくない。プレヴォーが『マノン・レスコー』で娼婦文学の母型を創出したことこそ奇瑞なのである。

『マノン・レスコー』は、当初こそ発禁扱いを受けたものの、その後はどんどん名作扱いされるようになった。一八三九年版にはサント゠ブーヴの序文を、一八七五年版では小デュマの序文を、一八七八年版ではついに硬派の頭目アナトール・フランスの序文をえて、圧倒的な話題を集めた。一八八四年にはマスネが作曲してオペラとなり、それが一八九三年にはプッチーニの悲歌劇《マノン・レスコー》に昇華した。

かくしていまやプレヴォーはフランスでは大谷崎の扱いである。しかも谷崎とはちがってプレヴォーが『マノン・レスコー』を発表したのは一七三一年なのだから、これは享保十六年にあたっている。ほぼ吉宗や白石の時代なのだ。鈴木春信の浮世絵や恋川春町の黄表紙や柄井川柳の『柳多留』が出回る三〜四十年前になる。まさに早々の娼婦文学の出現だったのである。

そういうこともあって、アベ・プレヴォーが本当に初めて娼婦を描いたのかどうか、ぼくは多少疑っていた。先行していた作品がけっこうあるんではないか。

それというのも、バーナード・マンデヴィルの『蜂の寓話』(一七一四・法政大学出版局)を読んだとき、あまりに詳しく娼婦や売春婦のことが議論されていた。マンデヴィルは「売春宿を公営にすべきだ」と書いていた男だ。自由恋愛は性病の蔓延をもたらし、社会をめちゃくちゃにする。それよりは娼婦制度を確立して売春宿を公営にしたほうがいいというのである。そのマンデヴィルがアダム・スミスに影響を与えたことはよく知られているが、そこには「売春の市場化」も含まれていたわけである。それならそのころに、娼婦文学があったっていいはずだった。

あらためて思い出してみると、猥褻文学あるいはポルノグラフィ文学の傑作として名高いジョン・クレランドの『ファニー・ヒル』も、十八世紀前半の当時の娼婦の日々を詳細に描いていたはずである。ぼくが『ファニー・ヒル』をどきどきしながら読んだのは、長い発禁期間をへて(美和書院とか紫書房から抄訳が出ていたように思う)、河出書房や浪速書房から全巻翻訳された一九六〇年代おわりのことだったが、そのあからさまな描写は春情を唆すようでいて、実はきわめて上品で、そのためどうにも奇妙な気持ちになったものだった。

だいたい娼婦ファニーの身の上はあまりに悲しく、高級娼婦の館(ドゥミモンド)の女主人ミセス・ブラウンの使用人になったというのも、両親を天然痘で失い、生活もおぼつかなくなったためで、娼婦としての訓練をうけるいきさつもレズビアンから始まって、好色商人のもとに売られてこれを拒否し、そこから先は自身で快楽をコントロールするかのように高級娼婦としての技能を磨いていくというふうになっている。そのくせファニーはやがて若い青年と結婚し、上流社会の夫人の仲間入りをはたすのだ。

だからマノン・レスコーとはだいぶん異なる行動履歴ではあるが、娼婦の文芸化としてはプレヴォーより早いのではないかと思っていた。が、ぼくがまちがっていた。『ファニー・ヒル』第一巻は一七四八年の出版だった。同様にイギリス娼婦文学の嚆矢として名高いサミュエル・リチャードソンの『パミラ』(研究社・筑摩世界文学大系)も一七四〇年の出版だった。お屋敷の老婦人に仕えていた貧しい少女が、老婦人亡きあと若主人に誘惑され監禁されるにもかかわらず、貞操を守り通しついに夫人の位置につき、数々の苦難を美徳をもってのりこえていくという話だ。しかもプレヴォーはこのイギリスの娼婦小説をフランス語に翻訳した張本人でもあった。

このように見ていくと、なるほどアベ・プレヴォーが処女なのである。かつまた作品が果たした役割は正真正銘、かなり大きなものだったということである。ルソーの『新エロイーズ』(岩波文庫)もヴォルテールの『カンディード』(光文社古典新訳文庫・岩波文庫)も、その年々の時代にプレヴォーを読んでから綴られた「ロマン・リベルタン」(好色小説 roman libertin)だったのである。

それならプレヴォーの『マノン・レスコー』より前に娼婦文学がなかったのかというと、ダニエル・デフォーの『モル・フランダーズ』(岩波文庫)があったではないか。これは一七二二年の出版だ。

この作品は正式タイトルにあるように、とんでもない内容だ。ニューゲートの刑務所で生まれ、売春婦として十二年を過ごし、五度夫を迎え(そのうち一度は自分の弟と)、盗賊稼業を十二年したのちヴァージニアで八年の流刑をへて、ついに財をなし、正しい人間となって悔悛者として死んだ、かの有名なモル・フランダーズの六十年の歳月の幸運と非運の、その回顧録というものだ。

デフォーこそ先駆者だった。ぼくは一一七三夜でダニエル・デフォー自身が遍歴の激しい“男のモル・フランダーズ”だと書いておいたけれど、デフォーには『ロクサーナ』(槐書房)という“幸運な愛人”を主人公にした作品もある。とすれば、最初にモル・フランダーズやロクサーナがいて、その次にマノン・レスコーが颯爽と登場し、そしてファニー・ヒルやパミラが生まれていったのだということになる。

もっともこれらは“娼婦の文芸化”ということであって、娼婦そのものはマンデヴィルの証言ではないが、当時はかなり街に溢れていたのだし、それ以前から、フランスでいえば十七世紀のルイ十四世のころから有名だった。十五世時代には高級娼婦もあらわれた。彼女らはイギリスならロバート・バートンの『憂鬱の解剖』(一六二一)のころから、ロンドンの悪くて甘い有名景物になっていた。

こうしたこと、アラン・コルバンの大著『娼婦』(藤原書店)にはがっかりしたが、バーン・ブーローとボニー・ブーローが著した大著『売春の社会史』(筑摩書房)は詳しい。いずれ千夜千冊してみたい。

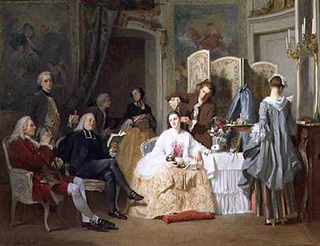

ちなみにマノン・レスコーのキャラクターは何度も意匠を変えて社会に再登場してくるのだが、最もその輝きが知られたのは多くの挿画家たちがマノン・レスコーを描き、ロートレックがパリの娼婦たちをマノン・レスコー風に描いた世紀末デカダンスの時代だった。いま、日本のイラストレーターたちは、そうした女たちを描くことがない。

「ムーラン街のサロン」(1894)

画:ロートレック