父の先見

中公文庫 1952

Bruno Taut

[訳]篠田英雄

うんと前のことになるが、SD選書で訳されたブルーノ・タウトの『建築とは何か』を読んだとき、「世界は〈釣合い〉によって関係しあっている」と書いてあったことがとても印象に残った。もうひとつ、「建築は初めから終わりまで〈余地〉をめぐっている」とも書いてあった。

この印象のせいで、以来このかた、ぼくはタウトの審美眼が徹して「釣合い」と「余地」に向けられてきたと思ってきた。

その審美眼が日本では、桂離宮に、文楽の人形に、浦上玉堂の山水画に注がれたことはよく知られている。が、そのような審美眼が動くには、その奥に何かがはたらいていなければならない。それはどういうものだろうかと漠然と探していたのだが、あるときからそれは、タウトがしばしば呟いていた言葉「ゲシュマック」(Ge-schmack)にあるのではないかと思うようになった。あるときというのは15年ほど前のことだが、それについてはのちにのべる。

ゲシュマックとは「趣向、好み、味、風味」といった意味のドイツ語である。タウトは“これ”にこだわったのだ。

実際にタウトがそのような言葉をしばしば使っていたことについては、タウトが2年以上住んでいた高崎時代に最も親密にかかわった水原徳言も証言しているので、まちがいはない。水原は“タウトが日本に残した唯一の弟子”(篠田英雄=本書の訳者で、タウト研究者)と言われている工芸家である。

そこでひとまず、話をタウトの高崎時代に向けてみたい。

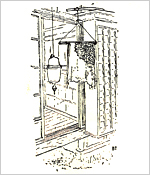

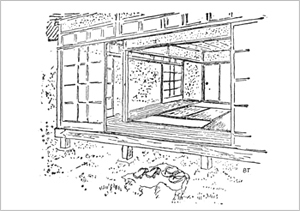

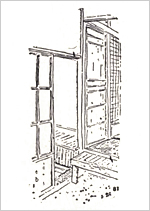

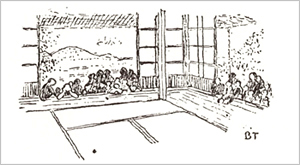

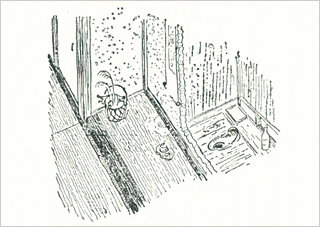

タウトとエリカ・ヴィティヒは、昭和9年(1934)8月に群馬県高崎の「洗心亭」に引っ越してきた。少林山達磨寺の離れ家にあたる。ぼくもここをくまなく拝見したことがある。タウト自身によるすばらしいスケッチがあるので、見てほしい。

タウトがなぜこんなところに来て住むようになったかというと、久米権九郎と蔵田周忠がタウトの落ち着き先を勘案したうえで、高崎の井上房一郎に相談して決まった。井上は7年にわたるパリ遊学から戻って、高崎で群馬県工業試験所と組んだ新たな建築工芸デザインにとりくもうとしていた。すでに「井上漆部」という部門も立ち上げていた。それならタウトさんに来てもらってもいいのではないか。井上たちはそう思ったのだ。

このとき、タウトが工芸に勤(いそ)しめるように、またタウトに教えを乞うようにと井上と高崎木工製作配分組合が配慮して、数人の職人を助手として派遣した。水原徳言はその一人で、そのころは漆工に関心をもっていた。最初は彫刻をやっていたのだが、井上からジャコメッティ(500夜)の彫刻写真を見せられて仰天し、井上に師事するようになっていたらしい。当時はそういう青年が地方にふつふつと沸騰していたのだ。

こうして水原はタウトの一部始終を観察することになるのだが、そこでタウトはしきりに「クワリテート」という言葉を連発していたという。クワリテートとは「質」のことである。アーティストが「質」にこだわるのは当たり前で、タウトがそう言ったからといって驚くことはないのだが、重ねて、タウトはしばしば「ゲシュマック」と言った。これは聞きづてならない。クワリテートとゲシュマックが重なると、「好みの質」ということになる。

タウトはどんな「好みの質」にこだわったのか。そのことを多少とも暗示するエピソードがのこっている。高崎の洗心亭に、柳宗悦(427夜)とバーナード・リーチが訪ねてきて一泊したことがあるのだが、そのときの話だ。

この2日間、エリカを含めて、4人は心おきなく芸術論や哲学論を交わした。さぞかし興奮すべきものだったろう。このとき水原徳言はすみっこで東西のアーティストによる“世界最先端の議論”を聞いていた。

しかし、タウトと柳は多少の食い違いを見せていた。その場の記録は残っていないのだが、のちにタウトが「柳の民芸」に文句をつけたことは『げてものかハイカラか』というエッセイに残っている。このエッセイは本書『忘られた日本』と『タウト全集』第3巻に収録されている。

タウトは柳にもリーチにも敬意を払っていたし、とりわけ浜田庄司・富本憲吉・河井寛次郎(5夜)の陶芸を褒めていた。なかでも富本の陶芸趣向を絶賛していた。しかし「柳の民芸」には、使いっぱなしの“用の味”ばかり求めている傾向が強すぎて、「クワリテート」が追求されていない物品だとみなしたのだった。一方、柳のほうもタウトのデザインは「頭から生まれている」という不満をもっていた。

このタウトと柳の食い違いには、なかなか興味深いものがある。そこはタウト論にも柳宗悦論の本質にもかかわるところだし、タウトが「ゲシュマック」をクワリテートの一番の評価基準にしている意味が、そこからうっすら見えてくるからだ。

タウトのゲシュマックとは何か。実はこれを言い当てるのはまことに難問なのだが、ぼくはここでは我田引水をしてみたい。

というのも、こんなところで持ち出すのは畏れ多いのだけれど、いや、口はばったいのだけれど、実はぼくにも「セイゴオ・ゲシュマック」という2本のビデオがあるからだ。15年ほど前に太田香保が企画して太田剛が撮影した。

ぼくの「趣向」についての考え方を話しておいてほしいという意図で制作された。このとき、ぼくは自分の考え方の核心に「おもむき」の動向があることを強く自覚した。「おもむき」とは「趣き」であって「主向き」であり、「面向き」である。それを一言でいえば、「面影」に向かう気持ちというものだ。「それをドイツではゲシュマックというらしいですよ」と示唆してくれたのは太田香保だった。

以来、「ゲシュマック」はぼくにとってもキーワードのひとつになったのである。どうキーワードになっていったかというと、話をとばしていうと、そのゲシュマックを日本語で最も適切にあらわしているのは、おそらくは「数寄」というものだと気がついたのだ。

数寄屋造りの数寄だけではない。それもむろん含むけれど、その内奥の趣向にひそむ「面影の本来」に向かって透いて、漉いて、好いて、空いて、鋤いていくという、その数寄だ。

このことについては、すでに『日本数寄』(ちくま学芸文庫)や『日本という方法』(NHKブックス)にその意味や背景を書いてきた。唐物数寄、連歌数寄、茶数寄、侘び数寄、花数寄も数寄だし、利休好みとか織部好みとか、それこそタウトが好んだ遠州好みというのも数寄である。また久松真一(1041夜)が「好みの主体としての玄旨」と言ったのも数寄であり、「有心無心の競詠」「一味同心する連衆」、「物名賦物」(もののなふしもの)、「ふるまい・しつらい・もてなし」の三位一体も、数寄である。ぼくは『日本数寄』ではそれらをまとめて「編集文化数寄」とすら名付けたものだった。

まあ、こういうことがあったので、タウトの「数寄ゲシュマック」による日本文化の見方についても、ぼくにはそうした見方が動いてきたわけである。が、この話はここまでにする。

というわけで、今夜はそんな見方をまじえてタウトを気儘に散歩しようと思っているのだが、ではどの本をとりあげるかということについては、さっきまで迷っていた。これから書こうとするアテからすると『日本文化私観』や『日本雑記』かと思い、少し入りこむなら『日本の家屋と生活』かなとも思ったのだが、あえて『忘れられた日本』にした。

「あえて」というのは、この本はタウトがこの表題でまとめた本ではなく、タウトのすぐれた翻訳者である篠田英雄がタウト没後に組んだもので、その点からするとややルール違反になるからなのだが、この『忘れられた日本』が必ずしも「桂離宮を忘れた日本人」という意味ではなく、タウトが「どうしても忘れてほしくない日本」という意味をこめたもののアンソロジーになっているという点で、この本にした。

では、ちらちらとタウト散歩を始めるが、最初に、一般に語られてきたタウト像を少々くずしておくほうがいいように思われる。

そのタウト像というのは、ブルーノ・タウトがしばしば明治のアーノスト・フェノロサやラフカディオ・ハーン(7夜)やジョサイア・コンドルに比肩されてきたということだ。フェノロサやハーンとは日本の賛美者として、コンドルとは同じ日本贔屓の建築家として――。

3人は3人とも、あるいは3人は3人なりに、「同じ日本」や「似たような日本」を“発見”したと見なされている。しかし、そうではなかった。とくにタウトはこの3人とはかなり違った見方をもっていた。そう、見たほうがいい。

そもそもフェノロサは美術の専門家ではなかったし、タウトが感服した大雅・蕪村・玉堂・鉄斎などの文人画には目もくれなかった(そのことについてはぼくも『山水思想』に詳しく書いておいた)。

ハーンはハーンで、桂離宮に関心をもったわけでもなく、日光東照宮をキッチュ(悪趣味=反ゲシュマック)と見たわけでもない。むしろ日本人の庶民の生き方や昔話の語り口に淡々と入っていった。それにハーンはハーン独得のクレオールの目をもっていた。タウトには、それはない。

コンドルは建築家だから、いわばタウトとは同じ職能的な立場で日本に来たけれど、そのコンドルが狩野派の絵や生け花や都々逸を習い、日本人女性を娶ったりしたのに対して、タウトはそのように日本を輸血したのではなかった。タウトは「自分の日本化」にはほとんど関心を示していない。タウトはタウトとしての建築家・デザイナーとしての独自の展望をもって、日本を再発見していった。

この独自の展望というのが、タウトのゲシュマックをあらわす境界線なのである。ただし、それは日本に来てから着服したものではなかった。すでにドイツにいるころから、透いて鋤いて好いてきたゲシュマックなのである。

どういうものだったのか。そのことを感じるためには、タウトが日本にくる前にしていたことを少々知る必要がある。タウトの数寄ゲシュマックは、すでに「アルプス建築」にも「星の建築」にも発光していたからだ。

タウトの故郷は東プロイセンのケーニヒスベルクである。ここはカントの精妙な哲学を生んだ伝統と風土をもっている。当然、タウトはカントの純粋理性批判力を継承する。

そのケーニヒスベルクの高等建築専門学校に学んでいたとき、ドイツにもアールヌーヴォーの風が吹いてきて、アウグスト・エンデルらの建築作品が発表されていた。ユーゲントシュティール(青春派様式)がタウトにも吹き抜けたのだ。若い時期のタウトのクワリテートが影響をうけたのは、このエンデルや、専門学校卒業後にハンブルクに出て建築設計を始めたころに出会ったオルブリヒの感覚である(オルブリヒの代表作はウィーンの「分離派会館」など)。

それはいわば「建築的想像力」や「表現としての世界観」にどこまで入っていけるかというものだった。たんなるアールヌーヴォーや表現主義ではない。自然と絵画と建築(デザイン)が融合して、それらがいったん透かれたうえで、そこから何かが発していくもののために、さて自分は何かを想像できるだろうかという、そういう感覚だ。創造ではなく、想像だ。これがタウトの「数寄ゲシュマック」の出立点にあった感覚である。

1904年、タウトはシュトゥトガルト工業大学でフリードリッヒ・フィッシャーの助手になった。

フィッシャーの本はぼくも読んでいるが、美学者である。タウトの観念的な基盤の一端(柳宗悦の言う「頭」)がここらあたりにあったのかというヒントにはなるが、フィッシャーからはたんに著述のヒントを貰ったのだろうと思う。日本に来てタウトがすぐに異文化を綴るという著作に立ち向かえたのは、フィッシャーとの美学的接触があったからにちがいない。

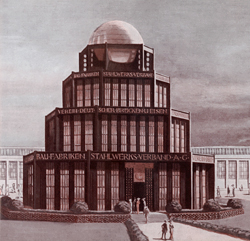

やがてベルリンで建築事務所を開設したタウトは、1913年にライプチヒの国際建築博覧会で「鉄の記念塔」を、翌年のケルンでのドイツ工作連盟展で「ガラスの家」(クリスタル・ハウス)を発表、たちまち名声を博した。このあたり、イギリスでは正統派のスタートを切ったコンドルとはかなり違っている。タウトは早くもドイツのニューウェーブの旗手となったのだ。

これでタウトの前途は大きく開けたはずである。ところが、ここで第一次世界大戦となり、現場の仕事がなくなった。この時期のタウトの日々のことはよくわかっていないのだが(ぼくだけが知らないのかもしれないが)、大戦がおわると『都市の冠』『アルプス建築』『宇宙建築師』『都市の解体』などを連続して刊行しているから、この間、きっと著作とスケッチに耽っていたのだろう。このあたりもフェノロサ、ハーン、コンドルとはまったく違っている。

この時期のスケッチ群・ドローイング群は、かねてぼくの心を奪ったものたちだ。「アルプス建築」も「星の建築」も――。いっときイナガキ・タルホ(879夜)の“薄板界”とはこのことかと思ったほどだった。その詳細は、おととし2007年に、青山のワタリウム美術館で展示された「ブルーノ・タウト――桂離宮とユートピア建築」展の“趣向”の数々によって、ぼくも久々に堪能させられた。

ここではこれらの説明を抜きに、とりあえず、そのときの「図録」(オクターブ社)から拝借した図版群をたっぷりお見せするので、存分に驚いてほしい。「建築的想像力」の発光、いや熟光がほとばしっている。このスケッチやドローイングこそ、タウトの数寄である。

実はこのころのタウトは、かの異才パウル・シェーアバルトにかなり心酔していた。タウトより17歳ほど年上のシェーアバルトは、ベルリンに集まっていた文学ボヘミアンのなかでも際立って特異な個性の持ち主で、世紀末のころから“天国の酒客”と噂されていた人物である。

未来小説・冒険小説・奇想小説の奇手であって、かつまた『彼方の回廊』という画集を刊行する幻想画家でもあった(種村季弘が翻訳した『小遊星物語』は、いずれ千夜千冊したい)。このシェーアバルトにぞっこんになったのだ。

タウトがこの異能の才能に出会ったのは、ヘルヴァルト・ヴァルデンが主宰していた雑誌「デア・シュトルム」(嵐)と「シュトゥルム画廊」を通じてのことで、ヴァルデンはヴァルデンで、オスカー・ココシュカやカンディンスキーをはじめとする多くの表現主義者たちを世に送り出していた。

そのためなのか、同時期に、タウトは「デア・シュトルム」に『一つの必然性』と題する小論を綴っている。これはタウトの歴史のなかでも甚だ注目すべきもので、絵画と彫刻と建築を一緒にするような“総合的な造形美術の可能性”を提案していた。この“総合造形の可能性”が「アルプス建築」や「星の建築」のスケッチ群になったわけである。

1921年になると、タウトはマグデブルク市庁の建築土木課長となって都市計画に参加するようになる。田園都市「レフォルム」の計画だ。

このときタウトは建物の内外に色彩をほどこす「色彩建築」を見せ、ふたたび名望を高めた。ここに「絵画的なるタウト」というもうひとつの個性があらわれた。そうではあるのだが、それはおそらくタウトにとっては自分のゲシュマック(好み)を形成した大きなものであったのだろうけれど、のちのちけっこう複雑な気分になったもののように、ぼくには思われる。

それというのも、タウトがのちに桂離宮に発見したものは、そこに自分が確信するゲシュマックがありながらも、そこでは色彩が極度に引き算されていたからだ。タウト自身はそのあたりのこと、どんなふうに思っていただろうか。ぼくには、そこのところは、よく掴めない。

では、このあとのタウトだ。もう少し来日までのタウトを追っておく。意外な出来事の連続になっていく。

1924年からはベルリンのジードルング(集合住宅・ニュータウン)建設計画にかかわって、8年にわたって1200戸を完成させた。1930年にはシャルロッテンブルク工業大学の教授にも迎えられ、社会・建築・土木・景観の総合研究とそのプロジェクト化にも従事した。ここまでは順風満帆だ。

ところがここで、予断を許さない事態が連打される。ひとつはニューヨークの金融恐慌が波及してドイツを襲ってきたことだ。マルクは急落を始め、それと同時にナチスが台頭してきた。

一方、理想主義が大好きなタウトは「ロシア革命後のソ連の明日」に大きな関心をもっていて、友人のエーリッヒ・バロンが総書記をしていた「新ロシア友の会」の会員になり、バロンを介してソ連建築界と接触をしつつあった。すでにロシア構成主義とドイツ表現主義には仕切りはなかったのである。

かくてタウトはモスクワを訪れて講演をする。ソヴィエト幹部会はタウトにモスクワの建築活動に参画してほしいと申し入れた。これに心が動いた。1932年3月になると、十数人のスタッフを伴ってモスクワに建築事務所を開き、そこにエリカ・ヴィティヒも加わった。タウトにはとっくに夫人がいたのだが、このころからはエリカとばかり親しくなっている。

が、どうも話が食い違っていた。ソ連国営旅行社、ホテル、住宅街区、中央火葬場などの建築群を計画し、そのうちのいくつかに着手しつつあったのだが、これらがなぜか次々に中止されてしまったのである。ソ連が「プロレタリア古典主義」に転換したからだった。歴史なんて、数カ月、数週間、数日で変わるものなのだ。

タウトがモスクワで呆然としているちょうどそのとき、ドイツではワイマール体制に大きな危機が到来していて、1932年7月の総選挙ではナチスが1370万票を獲得し、議席を一挙に330に拡大した。

ヒトラーがすかさず首相就任を画策すると、これはいったんヒンデンブルク大統領によって拒否されたのだが、この総選挙では共産党も躍進していたために(このあたり、今年の日本の総選挙の変貌を予感させるものがあるが)、社会主義の拡張を恐れた資本家や企業家や地主層や商工業者たちはあっというまにナチスのほうに傾き、1933年1月にはヒンデンブルクはついにヒトラーを首相に任命するしかなくなっていた。

そういうベルリンにタウトは戻ってきたわけである。まさにヴィスコンティの『地獄に堕ちた勇者ども』の渦中の都市へ――。

そこへ2月27日の夜、国会議事堂が炎上、ヒトラーはこれが共産党の仕業だと主張して、赤狩りが始まった。3月1日、タウトも逮捕されるかもしれないぞという噂がもちこまれた。ソ連と密接につながりすぎていると見られたのである(タウトがユダヤ人であったからという説もあるが、どうもそういうことではないらしい。この誤解は解いたほうがいい)。

これでタウトは急激な行動をおこす。ただちにベルリンを出るとシュトゥットガルトに向かい、友人の建築家パウル・ボーナッツのところに身を寄せるや否や、日本に亡命したい旨を告げた。ボーナッツは弟子の久米権九郎に宛てた推薦状を書く。実はそれ以前に「日本インターナショナル建築会」からの日本招待状も来ていたのである。代表者の上野伊三郎の名で送られていた招待状に対し、タウトはモスクワから訪日の意志があることを回答もしていた。

しかしこのときは、それらのレスポンスについての手続きを待ってはいられない。エーリッヒ・バロンがはやくも逮捕されていた。当時も今も、歴史は1週間でめまぐるしく変わるのだ。

こうして昭和8年(1933)5月3日、タウトとエリカを乗せた天草丸がウラジオストックを出港した。天草丸が着いたのは敦賀だった(著作のなかでは横浜に着いたと書いているのもあるのだが、これはちょっとしたタウトの作り話である)。

敦賀港では上野伊三郎・中尾保・中西六郎らが迎えた。いずれも「日本インターナショナル建築会」のメンバーだ。一行とともに汽車で京都に向かうと、今度は下村正太郎(大丸社長)が出迎えて、下村邸に案内された。ここはチューダー調の西洋館で、大丸がゲストハウスにしていたころに、ぼくも行ったことがある。

そして翌日の5月4日、上野と下村はタウトを桂離宮に案内するのである。この日はタウトの54歳の誕生日だった。この一日で、タウトは日本を“発見”してしまったのだ。

これでだいたいの見当がつくように、タウトの来日はタウトの身に迫った切羽詰まった事態がもたらしたもので、他方、タウトを迎える日本側にはタウトはそれなりの受け入れ体制があったわけだ。

たとえばタウトの『宇宙建築師』は来日前年に、すでに川喜田煉七郎によって建築工芸誌「アイ・シー・オール」(洪洋社)に翻訳紹介されていた。川喜田は銀座に「新建築工芸学院」を創設していて、バウハウスの活動を含め、多くのヨーロッパ・デザイン運動の紹介と教育に先駆的役割をはたした人物である。このへんの事情は766夜の『文化の仕掛人』にも書いておいたので、参照されたい。

ともかくも不意の来日をはたしたタウトを、日本の建築工芸界はこぞって迎えることになった。ここもフェノロサ、ハーン、コンドルとは異なっている。桂離宮の翌日から、西芳寺・春日神社・法隆寺・清水寺・日光東照宮・鎌倉八幡宮・建長寺・円覚寺・平等院・京都御所・二条城・修学院離宮・金閣・銀閣といった社寺案内が続くのだが、ここには上野・下村だけでなく、建築家の石本喜久治・中尾保・蔵田周忠・久米権九郎・竹内芳太郎・吉田鉄郎・山脇巌・谷口吉郎らが随行した。

蔵田周忠は世界で最初の評伝『ブルーノ・タウト』を書いた張本人、吉田鉄郎は熱海の「日向利兵衛邸」の室内設計を手伝った張本人である(「日向邸」についてはのちにのべる)。山脇巌・谷口吉郎については言うまでもない。日本の建築デザイン思想はかれらにこそ準備されていた。そのほか仙台に行ったときは剣持勇がかかわっていた。

さて、話を戻して、タウトの「クワリテート」と「ゲシュマック」のことであるが、すでにドイツ時代に、タウトに“世界想像力”にもとづいた建築工芸感覚があったということは述べてきた。それらの日々のなかで、タウトは未来を象(かたど)る造形の「質」と、それを支える「趣向」に関心の中軸を寄せきっていた。色彩絵画的なゲシュマックもあったにせよ、だ。

それが桂離宮をはじめとする日本の美意識に出会って、新たな日本だけがもっているとおぼしいクワリテートが加わった。それは何かといえば「ラインハイト」というものだった。

ラインハイトは、『日本文化私観』では「清純」と訳されているが、むしろ「清らかなるもの」「清廉」「すがしさ」「清(さや)けさ」というほうが近い。ドイツ語で「シェーン」や「ライン」というと、「美しい」という意味になるのだが、それを「綺麗」という日本語にするとぴったりするように、ラインハイトも、その「清らかで綺麗なもの」である。

ここで、タウトのゲシュマックは二重化されていく。ドイツ時代と日本とをつなぎきるゲシュマックと、日本によって新たに芽生えたゲシュマックとの二重化だ。ただしタウトは自身の内なる“色彩タウト”だけを、そのどちらからも距離をおいて温存させた。

そのうえで、タウトは日本美の分析に入っていった。ここからが有名な桂離宮論や小堀遠州論になっていくのだが、このへんのことは先刻知られすぎていることなので、省くことにする。『ニッポン』や『日本美の再発見』を読まれたい。ぼくがここで注意を促しておきたいのは、タウトが「日本のラインハイト」の裏側に見つけたものだ。タウトはそこに、日本の最も矛盾に満ちたものがあることも見てとったのである。

タウトには、本書や『日本文化私観』に収録された『床の間とその裏側』と『メランコリイ』というエッセイがある。この二つのエッセイはまことに暗示的に対比されている。

まず、タウトは床の間を絶賛する。床の間が宗教との関係をまったくもっていないにもかからず、すばらしいプロポーションをもった「祭壇としての趣向」をもっていること、そのわりに徹底して簡素でありうること、古びてもなお綺麗(ラインハイト)であること、またその家や空間全貌の文化的集中をもたらしうるものになりえていることなどに、感嘆する。

ここまではタウトならずとも、日本に来た多くの外国人が関心をもつものだろう。けれどもタウトはそのうえで、この床の間の裏側には何があってもかまわなくなっていることに驚いたのだ。床の間の裏側に、たとえ便所があろともゴミ捨て場があろうと、日本の家屋は床の間の象徴性をなんら失わない。これは日本文化の「本来の宇宙的な意義」をあらわしているのではないかと言うのだ。宇宙的というのは、タウトが好んで使う用語で、「そこに世界が集約されて表出されている」といった意味だ。

つまりここには、清潔と汚穢とが「見えない対立」になっているのではないか。それによって床の間のラインハイトは成立しているのだが、この緊張した案配を日本が失うとき、日本は最悪なものになるのではないか。そう、タウトは見抜いたのだ。

そこでもうひとつのエッセイ『メランコリイ』なのである。ここでメランコリイと言っているのは、日本人が平気で文化自殺をしてしまうことについての憂鬱をいう。

タウトは桂離宮を「日本の最終にして最高の建築的発光点」として確認し、さらに雪舟、遠州、光琳、師宣、春信、清長、大雅、蕪村、玉堂、鉄斎らのすばらしさを称えるのだが、そののち一転して、鴨長明が首都が都を離れて福原や鎌倉に移ったことに懸念をあらわしたことに注目すると、実は日本の文化が京都一極集中であることの呪縛と憂鬱に陥っているのではないかという疑問をもった。

いや、京都を批判しているのではなく、京都に対して日本の各地がもつ呪縛と憂鬱が過大になっているのではないかという問題にふれるのだ。そして、それが結局は近代日本が欧米にコンプレックスをもって、その猿真似に走ったことにつながったのではないかと推理した。これは、ひょっとして「床の間の裏側」がついに露呈されてしまったのではないか。床の間の“壁一枚”の重大な意味が失われてしまったのではないか。そう、危惧したのだった。

このような見方は、かつて誰もできていなかった見方だった。日本人はもちろん、来日した外国人の大半もできていなかった。むろんフェノロサ、ハーン、コンドルにもない。このへんは『逝きし世の面影』(1203夜)に紹介された幕末維新に来日した外国人たちでも、わからない。しかしタウトはそこをやってのけたのだ。そこに「柳の民芸」批判さえ立ち上がったのである。

タウトが『ニッポン』や本書や、『日本美の再発見』や『忘れられた日本』で嘆いた日本は、さまざまな領域に及んでいる。合点できるものも首を傾げたくなるものもあるが、概しては膝を打ちたい。

たとえば、日本の中流都市の駅前広場だ。小田原・沼津・鎌倉の例があげられているが、「とんでもない醜悪の堆積」だと呆れている。しかも、このような光景は、いまだに日本中の駅前に敷延されたままになっている。たとえば、「温泉都市宣言」だとか「陶芸のまち」だとかの安っぽい広告塔のようなものが駅前中央に立っていて、そのまわりは粗末な花壇。それを道路がまるく囲んでラウンド・アバウトになっている。その左右どちらかには、たいていバスや観光バスのためのアスファルトの空き地がある。広告塔まがいのものがない場合は、不釣り合いな現代作家の彫刻か巨大な産地物産をシンボルにしたハリボテだ。まずは今日なお、十中八九の駅前がそうなっている。

タウトは、日本がこうなってしまったのは、欧米の上っ面だけを導入したせいで、そこには日本をどのようにデザインするかという組織性がひどく欠如しているからだと見た。ほぼ100パーセント当たっていよう。

そういう目で日本を見ると、銀座の町並みもダンスホールも、日本人が燕尾服を着て結婚式をあげるのも、気にくわない。「およそ東京の銀座くらい無性格で醜悪なところは世界のどこにもあるまい」「日本は銀座という街でアメリカを相手に売淫行為をしている」と酷評した。国会議事堂も「無性格すぎる」と批判した。日本人はこれらをしきりに「ハイカラ」とよろこんでいるようだが、それはたいてい「いかもの」だというのだ。ドイツ語の原文では「キッチュ」(kisch)になっている。

キッチュについては、議論が分かれる。

ミラン・クンデラが『存在の耐えられない軽さ』で、キッチュは「許容してはならないもの」と言っていることをぼくは説明しておいたけれど(360夜)、これとは逆に多くの日本人は実はキッチュはほとんど嫌っていない。「まがいもの」「いかもの」、大好きなのだ。

たとえば、日本人は風呂屋のペンキ絵は大好きだ。できそこないのキューピー人形も大好きだ。そればかりか、「B級センス」といわれたり「へたうま」といわれたりするものの大半を、日本人はキッチュだと思っていて、それを案外、好むのだ。

が、ドイツではそうではない(クンデラのチェコにおいても)。本来の建築工芸の溌剌を損なうもの、それが粗悪に大量生産され、ポピュリズムにまみれていくことが、キッチュなのである。それゆえ、ヨーロッパでは日本の床の間にあたる建物の中心部とその裏側とは、完全に分別しつづけなければならない。それがヨーロッパ建築というものだ。中心と周辺は分断されるべきなのだ。

一方、床の間をもつ日本の家屋には、とくに茶室では、中心と周辺は紙一重になっている。その紙一重に、いっさいの美を懸けている。ところがそこを、現代日本人はどうにもごっちゃにしているのではないか。それが現代日本の大勢になりつつある。タウトはこのようなことを激しく批判したのだった。

そもそもタウトはドイツやロシアにいたときから何度となく、欧米流の「コモンセンス」には限界があると考えていた。日本に来てみて、日本人がその限界のほうばかりを取り入れたがることに気がついた。

その推察の文脈は、ぼくからするとかなり曖昧なものもあると見えるけれど、それでもタウトは断じて次のように述べるのである。あれこれの文章から、その論旨をぼくなりにまとめてみた。

東洋と西洋の本質的な相違は、「静の境地」と「動の成果」との差にあらわれるけれど、これらの相違を生んでいるもともとにはロゴスの相違がある。

東洋的な思考では、その欠点に対してなんら補償となるべきものがなくとも、その欠点や少なさや弱さに向かって表現が洗練されるという特色が生まれた。これが茶室や俳句や浦上玉堂や田能村竹田の絵に比類のないものとしてあらわれた。

しかし、いったんこの欠点をカバーしようなどと考えてしまうとなると、あるいはそれを安易にふやしたいと思ってしまうと、そこは洗練の極みによって表現されているのだから、そこには何もないはずなのに、それを西洋的なもので一知半解に補おうとしてしまうことになる。

一方、西洋的思考はもともとが合理のロゴスをもって始まっているので、この合理を補うものはすべて技術として評価される。それが西洋文明年の技術世界の価値観をつくっていった。逆に西洋にもむろん「静の境地」はあるのだが、西洋はこれをたいてい神秘主義扱いをする。これがそのまま日本に流入すると、日本の最も比類のないものすら神秘主義の対象になる。茶室も床の間も、玉堂も鉄斎も、神秘主義の所産ではないにもかかわらず――。

この洋の東西の交流のまちがいはひどいもので、はなばだ危険なものだと言わなければならない。だいたい西洋の「コモンセンス」はその原型はイギリスに発したものなのであるが、それはたちまち一般大衆に使いやすいように巧妙につくられていったものなのである。そんなものを表面だけ輸入して使う必要はない。

これを最も明瞭にあらわしているのが英語文化における“you”という言葉だ。ドイツ語にはすでに“du”“Sie”の区別があるが、一般英語社会では大人と幼児の区別も、紳士と女生徒の区別もなく、すべて“you”ですましている。すべて二人称は“you”になってしまったのである。自分が知っている日本語の二人称は、これに対してすばらしく豊富であり、そのような日本の継続が大事なのではないか。

しかし、そのような日本はすでに壊れている。日本の学校は玉堂や鉄斎を教えもしない。これでは前途、暗澹たるものではないか。

ざっと、このようにタウトは見たのである。しかし、そのように見られた日本は、さてでは、どうするか。

タウトが勧めるのは「第三日本」というものだった。けれども、その第三日本の予感がまったくしないと言って、タウトは失望して日本を去り、イスタンブールに行ってしまった。

タウトの言う第一日本は、「大和文化」と「王朝文化」を内包した日本のことらしい。ここには『源氏』や平泉金色堂から「雅び」を復活した宗達や遠州までが入るとおぼしい。つまりは桂離宮だ。第二日本は、朝鮮文化と中国文化を吸収し、これを日本的に転移したものをさす。タウトがほとんど具体例を示していないので、これは憶測だが、きっと三阿弥や雪舟あたりまでの水墨画、あるいは柿右衛門や蕪村の中国趣味くらいまでを含むのだろう。

これらに対して第三日本というのは、明治以降に欧米文化を吸収した日本が、そのうえで新たに表象しうる日本のことをいう。つまりは昭和の日本である。しかし、タウトは自分が見るかぎり、第三日本に足るものはないと悲嘆した。

もっとも、タウトが敦賀に上陸して来日をはたしたのは、先にも見たように昭和8年(1933)の5月のことで、日本の各所を見歩き、高崎に住み、『ニッポン』やいくつかの著書を綴ってイスタンブールに行ってしまったのが昭和11年(1936)の11月のことだったのだから、この時点の範囲で観察できた「第三日本の欠乏」が問題にされたわけだった。

こんなに短期間で、よくぞ日本の美しさと醜さの両方を見抜いたというべきか。長く日本に逗留する気も、日本化を自分にもたらす気もなかったからそういう卓抜な目を言葉にしえたというべきか。ここは評価が以前から分かれてきたところであるが、ぼくはそのことは「床の間」と「その裏側」という、今日なおだれもが言及しえていない論点を持ち出したタウトに、やはり独自の「数寄ゲシュマック」があったからだったと、言いたい。

それにしても、なぜタウトは日本にまったく未練をもたずにイスタンブールなどに行ったのか。

これについては鈴木久雄が『ブルーノ・タウトへの旅』などですぐれた推察を組み上げているのでそれを参照してもらうといいが、総合して判断するに、もはや日本に失望しつつあったということだろう。昭和11年といえば日本はミリタリズム一色になり、2・26事件もおこっていた。「第三日本」はとうてい立ち上がりそうになかったのだ。

タウトがトルコに行った経緯を、ちょっとだけ付け加えておく。昔の友人のマルティン・ヴァーグナーから「契約成立、すぐイスタンブルールに発て」という電報が届いたのである。

ヴァーグナーはベルリンのジードルンクを共同設計した仲間である。タウトとほぼ同時期にナチスに追われて、こちらはトルコのイスタンブールに入っていた。当時のトルコはケマル・パシャ(ケマル・アタチュルク)によって共和国が復活していた時期で、教育省が芸術アカデミー(現在のミーマール・シナン大学)を設立し、そこでドイツ流の学園都市の計画を立ち上げつつあった。

教育省はヴァーグナーのほかに、グロピウス、ミース・ファンデル・ローエ、メンデルスゾーンあたりのいずれかを招請したいと思っていたようだが、ヴァーグナーがタウトを推薦した。

こうしてタウトはイスタンブールの人になったのだった。ナチスの危険を察知してから、まだ4年しかたっていない。タウトは日本にいたとき以上の情熱でトルコの地に「世界建設」を夢見るのだが、1938年の年の暮れにボスポラス海峡に臨む自邸で、心不全で急死した。まだ58歳である。以上。

これで短いながらも、だいたいの散策を終えた。問われるべきはいったいタウトは何を日本に残したのだろうかということだろうが、もはやそのことを言及するつもりはない。

たとえば、高崎での滞在2年3カ月のあいだに、タウトは工芸品約650点の制作に携わった。ひとまずこれが実際に残ったものである。また、かなりの多くの文章を残した。春秋社の全集にして全5巻。かなり克明なものだ。これらについては、今夜はごくわずかなことしか紹介できなかったけれど、もちろんのこと、日本人が気がつかなかった幾つもの観察と批評があった。なかでも桂離宮絶賛は多くの日本人に矜持をもたらした。

しかしぼくが気になっているのは、二つの遺作のほうである。ひとつはいまはなく、もうひとつは熱海にある。

銀座に「ミラテス」という店があった。三岸節子が「ここのウィンドーは銀座中最も美しい色彩のある店で、銀座にでるたびに私はウィンドーを見て変えるのが楽しみであった」とふりかえっている。井上房一郎がタウトのために何か工芸品を扱う店をつくろうというので、すでに軽井沢につくった「ミラテス」の東京進出を考えたものだった。

どこかふさわしい物件を物色しているとき、川喜田煉七郎が「新建築工芸学院」の近くにいい出物があると言ってきた。昭和3年にできた瀧山町ビルヂングの一室だった。交詢会ビルとは路地を挟んでいる。さっそくタウトが設計を指南し、看板も自分で書いた。古ぼけた写真で偲ぶしかないのだが、なんとも洒落ている。

この「ミラテス」で、伊勢崎の銘仙を新たに境野三次に織らせた広幅銘仙、竹工の黒田道太郎に制作させた竹の電気スタンドやペーパーナイフ、田端の鍛金の職人の芦原義也に作らせた灰皿、吉原源八という職人が轆轤を引いた漆塗りのお盆などが売られたのである。いずれも水原徳言がその後も大事にコレクションしてきたようだ。

一方、熱海にいまも残っているのは「日向邸」である。日向利兵衛の別荘だ。日向利兵衛は大阪の商社「唐木屋」の御曹司で、各国との貿易を背景に多彩な人脈と“趣向”を好んだ。「ミラテス」で竹の電気スタンドを入手したのをきっかけに、タウトにぞっこんになり、そこで外務省の柳沢健を介して噂のタウトに別荘の地下室をデザインしてもらうことになった。

全体の建物は渡辺仁が設計した。地下室のほうは吉田鉄郎の設計協力で、タウトの指図にもとづいて大工棟梁の佐々木嘉平が大きな手を動かして、組み立てた。

これが異様におもしろい。一度見たら忘れられなくなる。タウトの「第三日本がつくりだす数寄ゲシュマック」とはこのことかと思いたくなる。まことに不思議なデザインだ。洋間にも日本間にも、奥行きのある階段状の“御座”があって、それが丹念な竹仕立てや杉下手の意匠で「余地」に見えるようになっている。

これはいったい「第三日本」のお手本なのだろうか。カラー写真を見てもらえば一目瞭然だが、まるで「桂離宮の思い出」のようなのだ。いや、きっとそうであるにちがいない。

いまは、隈研吾君(1107夜)が隣に「水/ガラス」を建てたので、二つ一緒に見ることができるようになった(個人のものだから許可がいる)。ちなみに隈研吾君は、過日のワタリウム美術館の「ブルーノ・タウト展の空間構成を担当した。

ブルーノ・タウト。結論をいえば、いまだ日本人のなかで十分に消化されてはいない表現者だった。おそらく桂離宮とタウトを結びつけすぎたことが、タウトに対する目を曇らせたのではないかと思う。

実はタウト来日以前、桂離宮の独創性については、すでに建築家の岸田日出刀も“発見”していたのである。昭和4年(1929)に刊行された『過去の構成』にそのことが書いている。徳川期以前の日本の建築には現代人の構成意識から見ても「モダーン」の極致があって、胸高鳴るものがあるという主旨だった。

岸田日出刀が桂を書いた前後の関係と、その後のタウト評価に対する日本の建築家たちの毀誉褒貶については、井上章一(253夜)の『つくられた桂離宮神話』という、やや意地悪な一冊に詳しい。いつものことながら、なかなか思い切ったことを解説している。

だからここではこれ以上のことは省略するが、それで見えてくるのは、タウトは神話化されたということである。しかし実際には、たとえば堀口捨巳などはタウトが日光東照宮を酷評するなら、タウトの色彩感覚も大同小異なのではないかというような意見をもっていたらしく、そういうことを含めて、タウトに対しては日本人は明確な評価をしきれていなかったと言うべきだろう。

加うるに、ぼくはもはや実物を見ることはないと思うけれど、タウトが最後の最後にイスタンブールの郊外の断崖に建てた八角形の家が、なんと「ジャパン・ハウス」と名付けられていることの意味も、われわれはまだ消化していないと言うべきなのである。ブルーノ・タウト。いまだ日本人のなかで十分に消化されていない表現者だった。