ビゴー日本素描集

岩波文庫 1986・1992

ワーグマン、暁斎、ビゴー。

ここには、カリカチュアを描いて、

近代の世の実景に接地した系譜が脈動する。

この系譜に「明治日本」が交差した。

これによって何が開示したのかというと、

近代日本の自画像が、

カリカチュアをもって初めて見えることになった。

それならビゴーは、フェロノサ、ハーン、

コンドル、川上音二郎、宮武外骨に並ぶべきである。

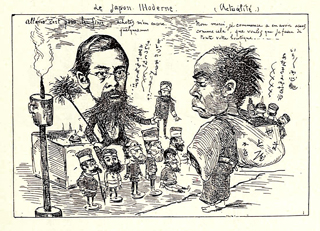

ビゴーに大隈重信と青木周蔵の対峙を描いたカリカチュアがある。明治20年(1887)のビゴーがつくった冊子メディア「トバエ」に入っている。大隈が外相候補になったころの、青木が外務次官だったころの絵だ。大隈はよれよれの着物を着て、「やまと屋」という風呂敷にイギリス仕込みの商品を入れて背負っている。青木はドイツを売り込みに来たような洋風風情で、大隈の睨みに屈していない。

右はイギリスびいきの大隈重信

(『トバエ』21号 明治20年12月15日)

こういう絵は、かつての日本にまったくなかった(いまも政治戯画にもまだ少ないが)。リアルなのに滑稽で、おもしろいのに辛辣で、事実のなかに暗示が入り、洒落のめしているようで、責任をとっている。

ぼくはカリカチュアを大いに贔屓にしてきた。尋常じゃないほどに贔屓にしているし、秀抜なものであればできるだけ先頭を切って褒めてきた。そこにはグランヴィルからビアズレーまで、北斎からトミー・アンゲラーまで、ソウル・スタインベルクから吉田戦車まで、入っている。

いや、こんなこと、すでに「千夜千冊」で『カリカチュアの歴史』(204夜)を書いたことでも、谷内六郎(328夜)、『イラストレーション』(488夜)、『英国アールヌーヴォー・ブック』(547夜)、茂田井武(853夜)、杉浦茂(882夜)、エルンストの『百頭女』(1246夜)、小松崎茂(1272夜)、それに何人ものマンガ家や挿絵画家やアーティストたちの軽快なドローイングなどをとりあげてきたことでも、「連塾」にしりあがり寿君を招いたことでもとっくにバレていることだ。説明することもないように思う。

カリカチュアはたんなるスケッチやドローイングではない。ましてたんなる風刺画ではない。世界や思想を、都市や人物を、現象や事件を掴もうとするときの、当初の認識と表現の秘密を握っている独特の方法なのだ。

そこには、飄逸、シニシズム、風味、奔放、ヒューモア、擬態、強調、クリティック、大仰が柔らかく跋扈するとともに、「アナロギア・ミメーシス・パロディア」の3原則が巧妙に駆使され、さらにはしばしば根底的なヴィジュアル・アナロジー(1235夜)さえもが躍如する。カリカチュアに惚れてしまうと、ほかの表現方法がさもしく見えることすらあるほどなのだ。

そこで今夜はその気分のままに、ジョルジュ・ビゴーを届けたい。幕末明治のニッポンに「逝きし世の面影」(1203夜)を感じるには、ヴィジュアルでいくなら、まずはチャールズ・ワーグマン、ジョサイア・コンドル、そしてビゴーなのである。

本書は、ビゴーの研究者としてもコレクターとしても、またマンガ史の研究者としても知られる清水勲が、ビゴーの作品をかなり広範囲に紹介しながら明治日本の社会・風俗・習慣を“現地レポーター”ふうに点描するというもの、同じ岩波文庫の続編、および講談社学術文庫に入った『ビゴーが見た日本人』(単行本は中央公論社)とともに、スパイスのきいた風味になっている。

渋谷東急本店裏のブロックハウスに住んでいたころ、近くの「たばこと塩の博物館」にしょっちゅう行っていた。ユニークな展示で少数のファンに愛されていた。観世能楽堂とかわりばんこに行っていたのではないかと思う。

磯崎新や三宅一生と語らって「ジャパネスク」を提唱した直後の、1982年のことだったと思うが、その愛らしい博物館で「ワーグマンとビゴー」展があった。見て、火照って、捻(ひね)られた。それ以前に横浜開港資料館でも、さらにそれより10年ほど前にサントリー美術館でもコレクション展はあったのだが、これは見逃して切歯扼腕していたところだったのだ。

何に火照って、何を捻(ひね)られたかというと、つまりは「逝きし世の面影」をどうするかなのだが、それ以前に、近代以降の日本人は自分たちの日本のことが歪曲して伝えられていくことに憤然としているが、また、そのくせ何も文句を言わないできているが、そこには実は何かが一枚欠けているのではないかということだった。

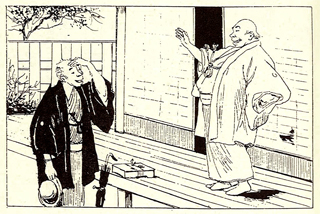

外国人が日本の古い陶磁器に興味をもっていることを、

怪訝にな表情で見つめる野次馬たち

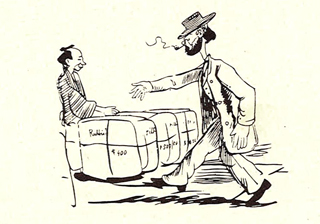

外国映画で日本人はしばしば「眼鏡をかけ、出っ歯」に描かれる

欠けているものとは、「自画像を自在に描ける日本」だ。これについてはいまは詳しいことは書かないが、当時のぼくの「お題」のひとつになっていた。

わかりやすくいえば、「日本の自画像を自在に描ける日本人」はおそらく北斎である。図抜けていた。絵のうまい絵師や奇想を描く連中ならいくらもいたが、日本の自画像を描いてカリカチュアになるというと、北斎ほどのヴィジュアライザーは、河鍋暁斎(かわなべ・きょうさい)などを除いて、その後はなかなか登場しなかった。むしろこれを別の面で拾ったのは明治の自然主義文芸のほうで、こちらでは花袋以降の作家たちが自身の歪みをいささか自虐的に細部で綴ろうとした。これはこれで私小説の系譜にはなっていたけれど、ヒューモアをとりこむまでには至らない。しかもこの分野だって、やっと井伏鱒二(238夜)や野坂昭如(877夜)や井上ひさし(975夜)でそこを脱したくらいのものだった。

つまり、日本は自画像を自在闊達に、かつハイ&ローに表象する「アナロギア・ミメーシス・パロディア」の手口を、どこかで欠いてしまったのである。そのせいでマネやゴッホに浮世絵を“発見”してもらい、アールヌーヴォーのルネ・ラリックに花鳥風月を教えられ、ワーグマンやビゴーにカリカチュアを描いてもらったのだ。

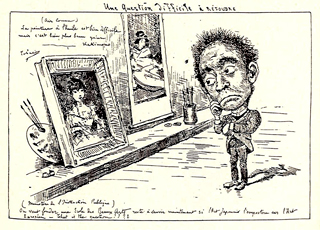

自国芸術の尊重と洋画の排除に悩む

東京美術学校初代校長、浜尾新

これはしかし、逆輸入なのではない。ジャポニスムの逆輸入ではない。そういうふうに見てはいけない。これこそが、初めての近代日本のカリカチュアだったのである。ラフカディオ・ハーンやジョサイア・コンドルと同様、また川上音二郎や宮武外骨(712夜)と同様に、ワーグマンやビゴーはこの日本に住んでいた時期、「日本の自画像人」になったのだ。

日本人特有の手の表情が描かれた

ビゴー『元旦正月』明治23年

ワーグマン『ジャパン・パンチ』

木版時代の北斎や京伝が発明した日本のカリカチュアは、浮世絵手法のままには継承されなかった。そこで、これを青い目が換骨奪胎して引き継いだ。

ワーグマンが早かった。ワーグマンが「ジャパン・パンチ」を創刊したのは文久2年(1862)の30歳のときだったのだが、たちまち日本社会のカリカチュア化を見せてくれた。河鍋暁斎も引き継いだ。印刷文化によって浮世絵が後退していったとき、これを新たな方向に展開できたのは暁斎や小林清親だ。エミール・ギメが画家フェリックス・レガメーを伴ってわざわざ暁斎の画房を訪ねたのは、明治9年(1876)のことだったから、暁斎の絵が30歳ほど年下のビゴーに影響を与えたこともありうることだろう。

明治以前は忌み嫌われていた牛肉を賞味することが文明開化の象徴となった

出世した牛が人力車に腰掛け洋酒を飲みながら牛鍋にされる運命を嘆く

それにしてもなぜヨーロッパにはカリカチュアが途絶えないのか。政治文化の自画像に強いのか。フランソワ・ラブレーの精神がいつまでも生き続け、それが油彩にもカトゥーンにも文芸キャバレーにも継続されたのか。この点については脱帽せざるをえない。

ビゴーが生まれる20年前にも、パリでは「シャリヴァリ」が、ロンドンでは「パンチ」や「ザ・マン・イン・ザ・ムーン」(月世界人)が、創刊されていた。これらはいずれもハングリー・フォーティーズ(飢餓の40年代)に登場してきたガフォグラフ誌(笑いのメディア)で、とくに「パンチ」はその誌名からして洒落ていた。

あるとき、パリの「シャリヴァリ」の英国版を思いついた文筆家ヘンリー・メイフューや版画家エビネザー・ランデルや挿絵画家アーチボールド・ヘニングらが、それまで仮につけていた「ファニー」を変更したのである。「うまいパンチと同じで、レモンが必要なんだ」と誰かが言ったのがふいに決め手になったようなのだが、これは編集の中心にマーク・レモンという男が入ったからのことだった。凄腕編集長だった。こういう「パンチ」だからこそ、『不思議の国のアリス』の挿絵で一躍有名になったジョン・テニエルらもデビューできた。「パンチ」にどんなカリカチュアが試みられていたかは、岩波文庫の『パンチ素描集』に概観できる。

イギリス社会に鉄道旋風を巻き起こした鉄道王ジョージ・ハドソンの

バブル崩壊による再起不能の大脱線

このような動向を近代ヨーロッパで最初に告げたのは、そもそもはシャルル・フィリポンの「カリカチュール」である。バルザックも創刊の末席につらなった週刊新聞だ。ここにはオレノ・ドーミエがいた。やはり岩波文庫に喜安朗の解題名著『ドーミエ・諷刺画の世界』があるが、そこにもあるように、ドーミエは「暗い未来」の予感と警告を絵にして異能を発揮した。

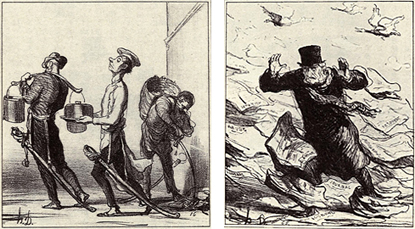

ヨーロッパ諸国の軍備増強という暗い時代に

用済みとなった軍人がゴミを拾う屑屋となる未来図(左)

情報の大衆化という近代的な状況のデマと虚報を

空飛ぶアヒルが象徴する(右)

それもまたヨーロッパの自画像だったが、これらに対して『パンチ』以降のメディアは新たなパロディアの手法によって、既存の自画像文化の底を抜かそうとした。また、そういう画題に挑めるような挿絵画家や版画家を次々に登用した。こうしてそのあとにいよいよワーグマンやビゴーが登場して、今度は自画像をもたない「異国」をカリカチュアにしてみせたのだ。その相手が「日本」だったのだ。

というわけだから、北斎を抜いて富嶽が語れないように、広重を抜きに東海道が語れないように、日本人はビゴーを抜いて「逝きし世の面影」を見逃してはならないのである。

ジョルジュ・フェルディナンド・ビゴーは万延元年(1860)にパリの当時の5区に、官吏の子として生まれた。父親はビゴーが8歳のときに死んだが、母親が画家で、夫の死後も油絵やミニアチュールや陶器の下絵で糊口をしのいでいたので、ビゴーは子供時代から絵の楽しさのなかにいた。

明治4年(1872)、普仏戦争ののちパリにパリ・コミューンが成立すると、ビゴーははやくもその市街の混乱と殺戮をスケッチしていた。まあ、絵金(エキン)のようなものだ。それで12歳で美術学校エコール・デ・ボザールに入るのだが、アカデミックな教育はあきたらず、明治9年の16歳には退学して新聞や雑誌の絵を描くようになり、多くの人士とも交わるようになった。そこにフェリックス・ビュオやフィリップ・ビュルティやアンリ・ゲラールがいて、ジャポニスムの何たるかを告げた。かれらはすでに浮世絵をはじめとする日本美術の収集者でもあった。

そういう青年ビゴーに決定的な影響をもたらしたのは、待望久しいドーミエ展開催と、ビュオのエッチング展「ジャポニスム連作」開催と、これまた待望していたギメとレガメーの『日本散策』出版と、そしてパリ万博の日本館展示とが、わずか1、2年のあいだに連打されたことだ。20歳を迎えたビゴーは居ても立ってもいられなくなってくる。

明治14年に日本公使館の武官の池田少介に相談すると、翌年、ついにマルセイユをあとにした。香港で乗り換えた船には駐日イギリス公使のパークスが乗っていた。こんなスピードだったから、ビゴーが日本の陸軍士官学校の画学の先生になったのは、まだ23歳のときなのだ。翌年には中江兆民(405夜)の仏学塾でフランス語の先生も引き受けた。ワーグマンは自身が主筆をしていた『ジャパン・パンチ』にさっそくビゴーの肖像漫画を描いている。

明治17年(1884)、ビゴーは「トバエ」を創刊した。これはその後もも第1次、第2次というふうに続いて41号に至った滑稽メディアで、「ジャパン・パンチ」や小林清親の「団団珍聞」に刺激されたものだった。しかしビゴーのほうがずっと多様性に富んでいる。

一方では、版画集を小冊子にして次々に刊行した。『おはよ』『日本の宴会』『クロッキ・ジャポネ』『国会議員の本』『東京芸者の一日』『大日本』などなどなど。さらに加えて「トバエ」の刊行を終えると、今度は「日本人の生活」や「ル・ポタン」も雑誌化した。まことに旺盛だ。そして明治27年(1894)の34歳のときには、日本人の佐野マスと神楽坂で挙式をあげるに及んだのだ。

『国会議員の本』『日本の元旦トビラ絵』

ビゴーが日本にいたのは18年間である。その間に、ときにはイギリスの週刊誌「ザ・グラフィック」の特派通信員として日清戦争の取材のために日本を離れたりしたが、ほとんどどっぷりと日本観察をしつづけた。その観察によるカリカチュアは、冒頭に書いたように、まさにリアルなのに滑稽で、おもしろいのに辛辣で、かつ事実のなかに暗示が入り、洒落のめしているようでいて責任をとっている。そういうカリカチュアだ。ぼくが「日本の自画像人」だと言うのはそこなのだ。

ところで、日本ではよく「ポンチ絵」という言い方をする。研究者やビジネスマンがパワポでプレゼンをするときに、「まあ、これはいいかげんなポンチ絵ですが」などと自嘲気味に言う。ぼくはこの言い方が大嫌いだが、このポンチとは『パンチ』が日本で訛って、そうなった。すでにワーグマンにしてそんな言い方をしていたし、清親も「清親ポンチ」と自分の錦絵を呼んでいたことがある。

しかし、ワーグマンも清親もビゴーも、いまでいうポンチ絵などではなかった。写生力と鋭さがある。またディストーションが適確だ。ビゴーは人物の頭部を体付きよりずっと大きく描くのを得意としたが、これは「プロフィール」の重要性に責任をとったもので、たんに「かわいい~」「おもしろ~い」でそうしたわけではなかったし、たんなる歪曲でもなかった。

今夜はいささかビゴーを持ち上げることにした。せっかくの清水勲の絵柄解説をまったく紹介できなかったのは、本書に申し訳ないことをしたけれど、それは岩波文庫正続2冊に直接あたっていただきたい。