父の先見

早川書房 2002

Richard Fortey

Trilobite!-Eyewitness to Evolution 2002

[訳]垂水雄二

ついに出ました三葉虫。学名はトリロバイト(Trilobite)。カンブリア紀に登場して古生代ラストのペルム紀で絶滅した異様な姿の節足動物だ。この4億年前のタイムカプセルを動き出させたのがリチャード・フォーティだ。大英自然史博物館のとびきりの古生物学者である。

われわれはずっと以前から、ロンドンのリチャード・フォーティとボストンのスティーヴン・ジェイ・グールドを「東の横綱・西の横綱」というふうに並び称してきた。第209夜の『パンダの親指』にも書いたように、グールドはボストンのハーバード大とスミソニアン自然史博物館にかかわる古生物学者。片やロンドンのフォーティはつねにボストンのグールドを意識して、あえて言うならたえず挑戦的な言辞を投げかけて、グールド仮説にいちゃもんをつけてきた。

しかし米のグールドと英のフォーティを分けているのは、グールドが古生物を基盤としながらも多様な生物のキュートな解読者であるのに対して、フォーティはなんといっても三葉虫一本槍といっていいほどのハードコアな三葉虫中心主義者であるということだ。フォーティ自身が「もし一目惚れというものがあるのなら、私は十四歳のときに三葉虫と恋に落ちたのだ。以来、私の世界観は三葉虫中心主義的世界観である」と言っている。

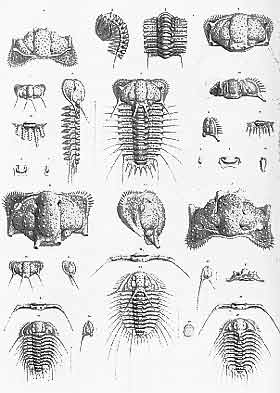

三葉虫と恋に落ちるなんて、女性諸姉にはいささか不気味なことだろう。たしかに本書に収められている数々の三葉虫の化石や再現図やその細部のどアップを見れば、この古生代全体をゆうゆう3億年にわたって生き抜いた生物の姿と形は、かつてハンス・ルーディ・ギーガーに始まったエイリアン型宇宙異様生物の原型としか思えないほどに、見れば見るほどグロテスクで醜悪だ。その後のハリウッド映画のエイリアンのすべての造形は、三葉虫のギーガー版をモデルとしてあれこれ膨らませてきたにすぎなかったといえるほどである。

そんな三葉虫に恋ができるのだから、古生物学者というのはそうとうに不気味な連中なのだ。しかし、ハリウッド・エイリアンでさえちょっとカメラがゆっくり表情を捉えると、なんだかかわいいところもあったのだ。ましてそいつがアップのままにこちらをじっと見つめているなんぞ、なるほど世の中には爬虫類や蛇をペットにして偏愛する連中がいてもおかしくないと思えるほどに、愛嬌もある。

かくいうぼくも、実はエルラシア・キンギの化石をいまでも大事に小箱にしまって持っている。地球の破片のようにも、進化時間の模型のようにも見える。街のミネラル・ショップで手に入る一番ありふれた三葉虫の化石のことだ。

本書は三葉虫の理科誌をまとめたものではない。フォーティがどのように恋人の三葉虫に魅せられていったのかを、事細かに書いている告白なのである。どちらかといえば研究ドキュメントに近い。だから一冊を通して三葉虫学者が次から次へと数十人あらわれて、いろいろな探検冒険失敗をやらかしては消えていく。

そのため研究者の名前を追っているだけで少々混乱させられるのだけれど、これこそが古生物学では「バージェス・ボーイズ」とよばれているところの、バージェス頁岩に五億年の夢を託した連中の素顔なのである。人名の多さはともかくも、そこからはバージェス・ボーイズこそが地球生物の最初の謎に最も真剣に、最も陽気にとりくんでいる軍団だったことがまことに生き生きと伝わってくる。

カンブリア紀の幕開けとともに、劇的な進化の大爆発がおこったのである。今日の生物多様性の大半がここで用意されたといっていいほどの大激変だった。けれどもその記録はどこにも書き残されてはいなかった。初期の物語のいっさいが消滅してしまったのだ。それ以外の物語は“進化の船”に乗って、すっかり姿と形を変えてしまった。ただバージェス頁岩だけがその初期記録のいっさいを残したのだ。この記録の解読にひたすら向かっているのがバージェス・ボーイズたちだ。

本書はそうした記述のなかから、全貌がわからなかった三葉虫の正体とその細部が不気味に浮かび上がってくる。これがかなりパンクでグラムな連中なのだ。

5億3500万年前のカンブリア紀初期のこと、最初にオレネルスが登場した。フォーティたちにとってはモーセの出現に匹敵するほどの神々しい出来事だ。続いて巨大なパラドキシデスがあらわれて、これで三葉虫の歴史が確固たるものになった。パラドキシデスが『申命記』となったのだ。

そのあとに身を翻すように出現したミニチュア三葉虫めくアグノストゥスによって、三葉虫は精緻なデザインをくりひろげることになった。これはいわば士師と預言の時代だった。生物言語と生物文法が細部にわたったと見ていいだろう。

こうして8つの胸節によるほぼ完璧なファセット構造をもったイソテルスが君臨し、ここに三葉虫ダビデと三葉虫ソロモンによる王国が築かれた。ついではロデリック・マーチソン卿が記念すべきウェールズ横断で発見したトリヌクレウスが続き、そのあとを襲ったのがバカでかいヘッドライトがあるために単眼巨人キクロプスに擬せられたキクロピゲだった。キクロピゲの眼球は方解石と同じ成分でできている精巧なクリスタル・レンズのようなものだった。

ここから三葉虫の歴史は新約時代に突入する。イラエヌスは体を凸状にし、頭鞍と胸節をくっつけた。カリメネは子供がこれを見ると「ああ、これこそが三葉虫だ」とおもうような設計をつくりあげた。

フォーティは「ふっくらとして紛れもない根元的な魅力をもっている」などと、まるでできたての神戸屋のパンのような書きっぷりである。けれども写真の撮り方によっては、けっこう奇怪なものにもなるし、ブローチのようなこの世のものとは思えぬほどの美しいものにも成り代わる。

デボン紀の三葉虫を代表するのはファコプスだ。まさにカメラ・オブスクラに匹敵する眼球レンズの持ち主で、あるバージェス・ボーイがこの眼球をカメラにして風景写真を撮ったほどである。1820年にドイツで発見された。この親戚たちはどこか両生類じみていて、ときにカエルの起源がここにあったのかと想像させる。このほか、刺を尖らせ、尾っぽに爪がついているかのようなクロタロケファルス、カジキマグロのような一本の背鰭が目立つダルマニテス、カレイのように偏平なスクテルムなんて奴もいる。こうしてしんがりに登場してきたのがフィリップシアやグリフィチデスとなる。

カンブリアン・パレードの最後に登場した三葉虫たちは、ペルム紀まで生き残る(2億6000万年前)。けれども、そのあと突如として絶滅した。3億年にわたった大パレードはここでぷっつり途切れてしまうのだ。あとはバージェス頁岩の化石ばかりが残される。

フォーティは三葉虫の“再現”や“再生”を神の力を借りてでもやりたいと計画しているようだ。そのためホックス遺伝子の研究にも着手する。ジュラシック・パークなど、子供だましで許せない。ソラシック・パークの実現こそがフォーティの夢なのだ。

この夢は、しかしながらとうてい可能性があるとは思えない。三葉虫からは一個の遺伝子も取り出せなくなっているからだ。三葉虫は感情と言葉を失った怪物なのである。なぜそんなふうになってしまったのかということが、またフォーティを駆り立てる。

それなら、三葉虫を使って生物学の根源を読みとる“三葉虫エスペラント語”を作りたい。何もDNAばかりが生物を読み解く記号である必要はないじゃないか、三葉虫から作り上げた字やルーン文字のような新言語によって、古生物たちの真相が新たな物語になってもいいじゃないかということだ。フォーティは三葉虫フランケンシュタイン博士になりたいようなのだ。

ともかくフォーティの愛情はべらぼうである。新しく見つかった三葉虫に命名するときも、最初はパラピレキア・ジャックエリナエと名付けた。奥さんの名前からとったのだ。きっと古生物学者だって奥さんにおべっかをつかって勝手な日々を送っている者もいるだろうから、これはまだ理解のうちだとしても、次に発見したぴちぴちした三葉虫に対してはどうしたか。そのくねくねとした肢体のエロティックな三葉虫嬢に、なんと「モンロエアエ」と名付けてしまったのだ。これは“マリリン三葉モンロー虫”という意味だった。三葉虫こそ幸せものである。

いささか三葉虫フリークの話をしすぎたので、カンブリア紀(Cambrian period)のことを少し補っておきたい。約5億4000万年前から5500万年ほど続いた古生代前期がカンブリア紀である。その前の先カンブリア紀に形成された海洋が、ほぼ地球全体に及んでいた時期だ。

カンブリア紀という名は、この時代の地層から最初の化石が出たウェールズ地方のラテン語名から採った。アダム・セジウィックの命名だ。1820年代にイギリス地質学協会の会長だった。

カンブリア紀には藻類が発達し、腕足類や節足動物が海の中を動きまわった。節足動物には外骨格を工夫したものたちがいた。体の外側を硬い殻や甲羅などで覆ってしまおうというボディプラン(体制)をもったものたちだ。この代表が三葉虫である。甲羅がタテ割りになっていて、中央部の軸部(axis)とそれを左右対称に挟む肋部(pleura)でできている。この葉っぱ状のタテ割り三区分が「三・葉・虫」の名になった。

三葉虫だけでなく、カンブリア紀には多くの生物のボディプランが一挙にふえた。なかでもサンゴ類、腕足類の出現がめざましい。それらは先カンブリア紀のエディアカラ動物群(硬い骨格をもたない、ぐにゃぐにゃしたパンケーキのような動物群)とはまったく異なっていたため、遺伝子変異か環境変化によっておこった爆発的現象だろうということになり、スティーヴン・グールドらによって「カンブリア爆発」(Cambrian Explosion)と名付けられた。

なぜそんな爆発的な進化がおこったのか。グールドはこの一斉進化は自然選択では説明できないとした。この時期に「異質性」が一挙に噴き出て、その後はこれに匹敵する異質力はだんだん減少しているからだ。

そこで何かの環境変化があったのだろうと推測され、たとえば地球のスノーボールアース現象(地球がまるごと雪状化した現象)が終結したからではないかという説も出たのだが、スノーボールアース終結からカンブリア爆発までは少なくとも3200万年ほどたっているので、主因から外された。また、アンドリュー・パーカーはカンブリア爆発の原因は海中生物たちに「眼」が誕生したからだと仮説したが、まだ爆発の主因が何であったのかはわかっていない。かくして、だからこそ、三葉虫からの新たな告白が必要になっているのである。