父の先見

WAVE出版 2007

編集:飛田淳子 写真/伊沢正名 協力/西村直樹

装幀:松田行正・日向麻利子・相馬敬徳 装画/浅生ハルミン

「私は屋根裏の借部屋で啞であっても、また一本の苔であっても差支えないような日々を送っている」。「私は枯れかかった貧乏な苔です」。

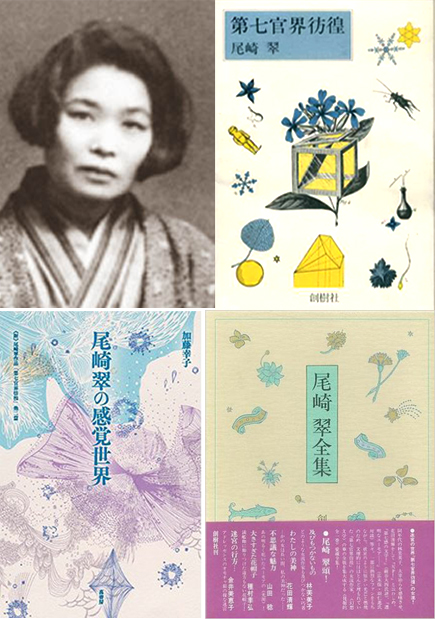

こんなことを書ける少女は、かつて一人しかいなかった。小野町子こと尾崎翠だ。小野町子を主人公に仕立てた『第七官界彷徨』(岩波文庫)では、町子の兄に「みろ、人類が昼寝のさめぎわなどに、ふっと蘚の心に還ることがあるだろう」といったセリフも吐かせている。この兄は「じめじめした沼地に張りついたような、身うごきならないような、妙な心理だ。あれなんか蘚の性情がこんにちまで人類に遺伝されている証左でなくて何だ!」とも言う。

尾崎翠の実際の三兄が東京帝大の農学科で肥料研究をしていたのである。翠は鳥取県の岩井(現在の岩美町)の生まれ育ちで、その名も不思議な面影小学校などの学校や女学校を出たあとは代用教員などをしていたのだが、この兄(史郎)を頼って上京すると、渋谷道玄坂の下宿に入って文章を書き始めた。そして昭和8年には『第七官界彷徨』をひっそりと世に問うた。

たとえば「蕗のような女」なら一葉がいた。長谷川時雨は「蕗の匂いと、あの苦み」というふうに、樋口一葉を形容した。ぴったりだ。けれども「苔のような少女」はなかなかいない。尾崎翠がひとり先駆した。翠は、苔たちが一斉に胞子を飛ばして「遂ニ其ノ恋情ヲ発揮スル」という幻想的で大胆な様子すら綴ってみせた。

尾崎翠のような感性の女性はめったにいないだろうな、もう再来しないんだなと思っていたら、いっとき戸川純に苔少女の風を感じた。《玉姫様》や《蛹化の女》などを聞かせてくれた。そこに、ごく最近になって苔少女ならぬ苔ガールがあらわれてきた。田中美穂である。

本書は『苔とあるく』という。その75ページの左上に、デレク・ジャーマンの庭のコケを撮った小さなカラー写真が載っている。ドーバー海峡に程近いダンジェネスの、あの家だ。稀代の映像ホモセクシャルらしく、大きな鉄鍋のような容れ物に多肉植物やら石ころやら雑草やらとともに、ついでに苔たちも「飼っている」ふうだった。

本書はれっきとしたコケボン(苔本)である。苔の育つ日々を丹念にフィールド観察している心優しい本であって、初心者にもわかりやすく苔に親しむ手立てがルーペ片手にいろいろ綴られている。微小な苔を見つめる写真も多い。そういうコケボンにデレク・ジャーマンの妖しい生態趣味を示す写真がこっそり載っているのが、気にいった。

この著者はそういうことができる苔ガールなのだ。この人には本はネコで、ネコはコケなのであるらしい。ついでにコケはカメで、カメは本なのだ。「本=ネコ=カメ=コケ=本=デレク・ジャーマン=コケ」という式である。

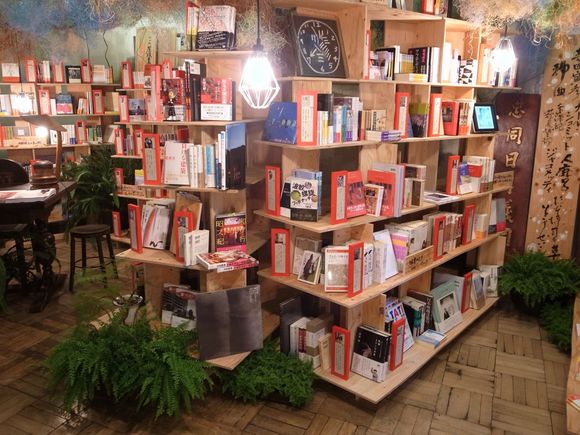

田中美穂は、倉敷の町で「蟲文庫」という小さな古本屋をやっている。蟲文庫だなんてそれこそ戸川純か、さもなくば虫めづる姫君や蠱術や大友克洋クンが監督した『蟲師』を思わせる店の名前だが、本人にとってはちょっと不思議な名前という程度のネーミングらしい。

きっかけがあった。「彷書月刊」の編集長の田村治芳がやっていた古本屋の風情をテレビの画面で偶然に見て、何かに打たれて付けたのだという。「なないろ文庫ふしぎ堂」という古本屋だ。この感覚を店のお名前に頂戴したかったようだ。まさにこのあたりが小野町子を受け継ぐ苔ガールっぽいところだろう。「彷書月刊」はぼくもときどき愛読してきた小雑誌で、かつて「遊」についての原稿を書いたこともある。

その「なないろ文庫ふしぎ堂」の映像は、出久根達郎の仕事を特集している番組に登場した。田中さんは大いに感じ入リ、これがきっかけで大原美術館の近くの古民家を借り、かなり「好きずくめ」の古本屋に仕立てていった。ネコもカメもしっかり同居した。そんな古本屋づくりの決意と苦労の一部始終は『わたしの小さな古本屋』(洋泉社→ちくま文庫)に書いてある。あまり儲かっていないようだけれど、「意地をもって維持する」というつもりでやっているらしい。

ちなみに出久根達郎は直木賞作家でもあるが、杉並の古本屋「芳雅堂」の店主として名高い。中卒の集団就職で上京して月島の古書店に勤めたのが病み付きになって、その後は古本に関する含蓄と洒落に富んだ著作を次々に綴っていった。『古本綺譚』『古書彷徨』『古書法楽』(いずれも中公文庫)をはじめ、『本のお口よごしですが』『佃島ふたり書房』(いずれも講談社文庫)など、出久根本を一度読んだらどうしても古本屋をやりたくなるようなエッセイだ。きっと女性たちには『本があって猫がいる』(晶文社)や『半分コ』(三月書房)など、とてもじっとしていられまい。

ぼくはまだ「蟲文庫」を覗いていない。この10年、倉敷に行く機会は何度かあったのだが、うまく立ち寄れなかった。けれどもウェブや写真で見るかぎり店の雰囲気はたいへん好もしい。編工研の小西静恵は訪れていた。

倉敷市役所に勤めてイシス編集学校の師範代をやってくれている香西克久クンの話では、いまや倉敷では知る人ぞ知るお店で、友部正人・あがた森魚・杉本拓らのミニライブも粛々とやってきたようだ。そういう店主のそこはかとないセンスに女性読者や若いファンが誘われているのだという。だったらこの店の片隅にデレク・ジャーマンの本があるのは当然だろうし、コケボンにイギリス苔の写真が紛れ込むのも当然だった。

慌てて訂正しておくが、この人は妖しい本ばかりを綴ったり売ったりしているのではない。さっきも書いたように田中のもともとのネイチャーは「本=ネコ=カメ=コケ」なのだから、『亀のひみつ』(WAVE出版)という愛おしい著書もある。ネコとカメとホンとコケ。この4つ揃えセットで暮らしを営んできた。こういう人のコケボンだから、ぼくも千夜千冊に摘まみたくなったのだ。

なぜだかは知らないが、最近になって急にコケに関する本がふえてきた。いい兆候である。ぼくのセーショーネン期は、せいぜい保育社の文庫サイズのカラーブックスとちょっと大きな厳しい植物図鑑くらいしかなかった。文庫サイズは長田武正の『こけの世界』(保育社)で、カラーブックスには同じ著者の『人里の植物』ⅠⅡなども入っていた。あとは植物図鑑の蘚苔類のページを時計職人のように凝視するしかなかったものだ。あのころの図鑑というと、岩月善之助・水谷正美コンビの『原色日本蘚苔類図鑑』(保育社)とか井上浩の『日本産苔類図鑑』『続・日本産苔類図鑑』(築地書館)とかだ。

盛口満さんの『シダの扉』を千夜千冊したときに書いておいたように、ぼくは元来の「シダ派コケ党」だ。20代半ばまではどこかの林や森に入ると、たいていシダかコケかを引っこ抜き新聞紙に包んで持って帰ってきた。でも、詳しく苔調べをするようなことはしなかった。

そのうち気がつくと、新しいコケボンが目に付くようになってきた。定番となった井上浩の『フィールド図鑑・コケ』(東海大学出版会)や秋山弘之の『コケの手帳』(研成社)が出回って便利になってきたからだろう。とりわけ2004年に秋山さんの『苔の話』(中公新書)が登場したときは、これで地べたが好きなコケミン(コケ派の市民)がだんだん出てくるだろうなと思わせた。超マジメに蘚苔植物学を案内した本なのだが、新書になっているのが新しい。

かくて、この数年はコケボンが目立ってふえてきた。樋口正信の『コケのふしぎ』(SBクリエイティブ)、このは編集部の『コケに誘われコケ入門』(文一総合出版)、モコモコ・うるうる感覚でコケ浸りを誘う大石善隆の『苔三昧』(岩波書店)、はては戸津健治・佐々木浩之の『苔ボトル』(電波社)なんていう卓上に苔を飾るための案内書などなどが、書店に並んだ。苔もついにアイドルになったのである。

田中さんも『苔とあるく』の次に『ときめくコケ図鑑』(山と溪谷社)を上梓した。「ときめくシリーズ」の中の一冊で、この人にしてはとてもオーソドックスな一冊だったけれど、やはりのこと伊沢正名のすばらしい写真がふんだんに載っていた。

さて、苔はどこがカッコいいかというと、これは議論の余地なんかない。「やたらに小さい」「万事万端、水っぽい」「みんなで暮らしている」「光を取るくせに光を避ける」「地球史を知っている」。

苔のしくみもかなりユニークである。まずは根がない。かりそめの「仮根」が控えめにあるだけだ。だからすぐに土から抜ける。根だけでなく維管束もクチクラ層もない。一般的な植物とはそこが違っている。仮根は水分や栄養分を吸うためではなく、土やコンクリートにへばりつくためのものなのだ。こんな根っこのない植物なんて、めったにない。独創的だ。

そもそも陸上植物は、海中のシアノバクテリアに始まった藻類が古生代シルル紀で陸上化してシダ植物になっていったのが、すべての発端だった。このシダ植物時代のどこかから、地面にへばりつくような蘚苔類が分岐した。シダとコケがなかったら陸上植物はなかった。そういうふうに登場してきたコケだから、育ち方も妙である。1個の胞子が水と光で発芽すると糸状の原糸体を伸ばし、これが何度も分枝をくりかえして地面に広がっていく。この原糸体のところどころに芽がはえて小さな茎になる。

茎が成熟してくると生殖器官ができて、造卵器には1個の卵が、造精器には多数の精子が用意される。精子は鞭毛をもって水の中をちよちよ泳いでいく。のちに発達する種子植物ならば花粉が精子の役割を担って空気中を飛んで交配が進むのだが、コケの精子は水中をちよちよ泳ぐだけ。コケが水分のある地面を這うようにしか繁茂しないのは、このせいだった。

受精した卵は細胞分裂しながら胚になる。胚は成長して胞子体になり、その先端をふくらませて「蒴」となって胞子囊をつくり、そこで育った胞子たちが原糸体をつくり、そこからまたコケの芽が出てくる……。こういう循環のくりかえし。

こうしたプロセスの中で、いったい蘚苔類はどうやって栄養をとっているのかが気になるが、どうやら水以外の養分には無頓着なのだ。田中美穂は「霞を食っている」と言いあらわしていた。なるほど、それならコケ仙人だ。たしかに根がないところも、霞を食うところも仙人じみている。こんなふうに考えていると、老壮思想こそコケにふさわしい。

わが家はときどき法然院(京都・東山)で法事や句会をしていた。冬なら椿の落ちているのが目を奪ったが、ふだんは緑の苔が美しい。母が「スギゴケとかオキナゴケと言うんよ」と教えてくれた。スギゴケは感じが摑めたがオキナがわからなかったのでキナコのようなものかなと思っていたのだが、のちに「翁」のことだと知った。正式にはホソバオキナゴケという。

オキナゴケ(翁苔)めいたものは苔寺こと西芳寺にもびっしりうねっていた。こんなに美しく波打つ植物群はほかにはないことを初めて知った。京都にいた頃はちゃんと見ていなかったので、大学時代に銀閣や青蓮院や詩仙堂のコケなどとともにとっくり眺めた。尾崎翠ではないが「恋情」が一斉に地面に降りてきた。

虚子はそんな苔寺で「禅寺の苔をついばむ小鳥かな」と詠んだけれど、たいした句ではなかった。句にならなかったのではないか。虚子ならまだしも「水打てば沈むが如し苔の花」か。実際には苔には花はないが、「苔の花」だと季語になる。蒴が「苔の花」に見えたりするのだ。

苔寺のような「苔庭」に棲息しているのは大半が蘚類である。そのなかでもスギゴケが多い。今日、新たに苔庭をつくろうとする作庭師たちもほとんどの場合、オオスギゴケかウマスギゴケを使う。

コケは植物分類上は蘚苔類に属して、菌類・藻類・地衣類と区別される。キノコやカビの菌類は「菌糸」という糸状の細胞からできているが、光合成はしないから従属栄養体だ。シダやコケは独立栄養体なのである。藻類は見かけがシダやコケに似ているようでも、大半が単細胞で、多細胞で胚をもっているコケとはちがう。同じく胞子で繁殖するコケとシダは、シダが維管束をもっているところが大きな違いなのである。

蘚苔類は蘚類と苔類とツノゴケ類に分かれる。蘚類にはスギゴケやオキナゴケやハマキゴケや、町の中でもよく見るハイゴケなどがある。苔類を代表するのはゼニゴケやウロコゴケやジャゴケや、ちょっとファンタジックなコマチゴケなどだ。ゼニゴケはこびりつくような印象なので評判が悪く、母も庭のゼニゴケには警戒していた。

ツノゴケ類はあまり名前が知られていないが、ひゅるひゅるっとマッチ棒のようなツノ(胞子体)が出ているのですぐわかる。よく見ると、ツノは成長してくるとねじれて、そこから胞子が外出する準備をする。蘚類は胞子体のちがいによって、苔類は体制のちがいによって特徴分類されてきた。1つの胞子から複数の茎葉体が仕上がっていくのが蘚類で、「弾糸」がなくて「帽」がある。そこにちょっと立ち上がっていくタイプと、匍匐していくタイプとができた。苔類は弾糸があって葉緑体がない。分類には茎葉体と葉状体の形のちがいが決め手になってきた。

日本にはざっと1700種ほどのコケが生息する。世界にはこの10倍の2万種が分布する。とくに亜熱帯から熱帯にかけてはモッシー・フォレスト(蘚苔林)が繁茂して、ネジクチスギゴケをはじめ巨きなコケが波打つ。日本なら屋久島だろう。

いま、ぼくが住んでいるのはマンションの一階の角で、北と東に面したL字の幅庭がある。白梅、サルスベリ、カエデ、椎の木、モチの木などが植えられている。とくに苔むしているわけではないが、それでも調べてみるとギンゴケ、ホソウリゴケ、北側にはタチゴケやウロコゼニゴケなどが着々と生きている。なぜか3匹の猫たちは、この苔のところにはほとんど立ち寄らない。ネコ派の苔ガールの田中さんは、この苔が苦手のネコたちをどう見るのだろうか。

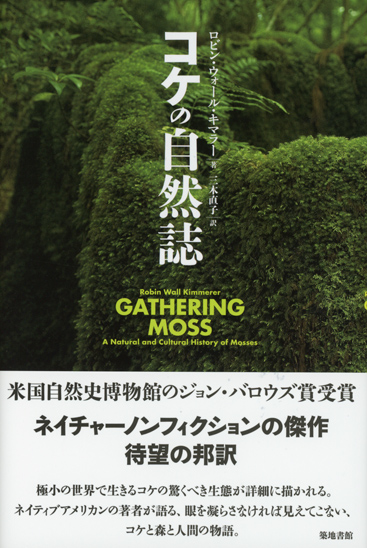

ところで、やや異色な本ではあるが、ぼくがこれまで読んだ苔本のなかで最も瑞々しい体験をさせてくれたのは、ロビン・ウォール・キマラーの『コケの自然誌』(築地書館)だった。この著者はニューヨーク州立大学の環境森林科学のセンセイで、学生たちに植物学を教えている。ポタワトミ族の出身でもあって、アメリカ中の都市生活に混じっているネイティブ・インディアンの末裔たちの習慣や生態と交流しつづけてきた。だからどんな植物にもどんな野生の自然にも強いのだが、そのキマラーが一番ぞっこんなのがコケなのである。

キマラーの苔学はたいへん興味深い。なかでも2つの観察態度を貫徹するところがとびぬけている。ひとつは「苔は看るのではなく聴くものだ」という態度、もうひとつは「岩から入って苔に至る」という視点だ。日本ふうに言うのなら「岩清水の苔学」ともいうべきフィーリングだろうが、キマラーはこの見方に徹した苔学者なのである。しかも文章がやたらにうまい。『コケの自然誌』は19章になっているけれど、いずれもが珠玉の短編小説のようなノンフィクションなのだ。

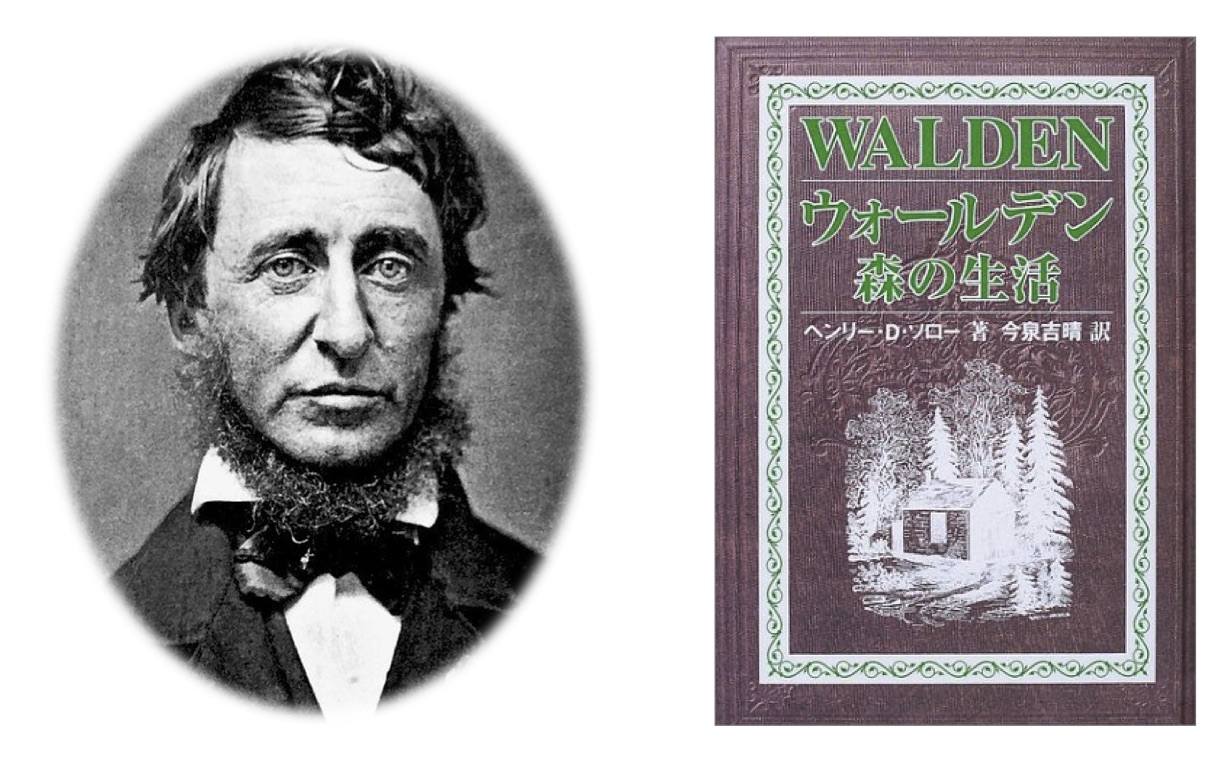

アメリカにはヘンリー・ソローやラルフ・エマソンこのかた、「ネイチャーライティング」(nature writing)という確固たる文芸分野がある。これは自然観察文学ともいうべきもので、長らくトランセンデンタルでロマンチックな文芸としての伝統をもってきた。この分野に関するトーマス・ライアンの『この比類なき土地―アメリカン・ネイチャーライティング小史』(英宝社)という案内本もある。日本では『たのしく読めるネイチャーライティング―作品ガイド120』(ミネルヴァ書房)などがカバーする。

名だたる文学賞もある。有名なところではアメリカ自然史博物館が1926年以来、ジョン・バロウズ賞を贈ってきた。最近の受賞作ではソーア・ハンソンの『羽』(白揚社)やマイケル・ウェランドの『砂』(築地書館)などがよかった。存分に知と心をゆさぶってくれた。キマラーの『コケの自然誌』も2005年度のジョン・バロウズ賞の受賞作だった。

ついでながら『沈黙の春』のレイチェル・カーソンは『われらをめぐる海』(ハヤカワ文庫)などの、『本を書く』のアニー・ディラードは『ティンカー・クリークのほとりで』(めるくまーる社)などの、アメリカン・ネイチャーライティングの代表者の一人だった。環境哲学は、やはりシダやらコケから始まったほうがいい。

▽ジョン・バロウズ賞(2000-2016)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

| 2000| |  |

Bernd Heinrich 『Mind Of the Raven』 |

| 2001| |  |

David M. Carroll 『Swampwalker's Journal』 |

| 2002| |  |

Ken Lamberton 『Wilderness and Razor Wire』 |

| 2003| |  |

Carl Safina 『Eye of the Albatross: Visions of Hope and Survival』 |

| 2004| |  |

Ted Levin 『 Liquid Land: A Journey Through The Florida Everglades』 |

| 2005| |  |

ロビン・ウォール・キマラー 『コケの自然誌』 |

| 2006| |  |

Donald Kroodsma 『The Singing Life of Birds』 |

| 2007| |  |

Ellen Meloy 『Eating Stone: Imagination And The Loss Of The Wild』 |

| 2008| |  |

Julia Whitty 『The Fragile Edge: Diving and Other Adventures in the South Pacific』 |

| 2009| |  |

Franklin Burroughs 『Confluence: Merrymeeting Bay』 |

| 2010| |  |

マイケル・ウェランド 『砂』 |

| 2011| |  |

エリザベス・トーヴァ・ベイリー 『カタツムリが食べる音』 |

| 2012| |  |

Edward (Ted) Hoagland 『Sex and the River Styx』 |

| 2013| |  |

ソーア ハンソン 『羽―進化が生みだした自然の奇跡』 |

| 2014| |  |

Kathleen Jamie 『Sightlines』 |

| 2015| |  |

Sherry Simpson 『Dominion of Bears: Living with Wildlife in Alaska』 |

| 2016| |  |

Sharman Apt Russell 『Diary of a Citizen Scientist: Chasing Tiger Beetles and Other New Ways of Engaging the World』 |

⊕ 『苔とあるく』⊕

∈ 著者:田中美穂

∈ 写真:伊沢正名

∈ 編集:飛田淳子

∈ 装画:浅生ハルミン

∈ 協力:西村直樹

∈ 装丁:松田行正・日向麻利子・相馬敬徳

∈ 発行者:玉越直人

∈ 発行所:WAVE出版

∈ 印刷・製本:萩原印刷

⊂ 2007年 10月 13日 第1刷発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈∈ はじめに

∈ 1 探索

∈ 2 観察

∈ 3 研究

∈ 4 採集

∈ 5 整理

∈ 6 啓蒙

∈ 7 実用

∈ 8 遠征

∈∈∈ あとがき

∈∈∈ 参考文献

⊗ 著者略歴 ⊗

田中美穂(たなか・みほ)

1972年、岡山県生まれ。倉敷市内の古本屋『蟲文庫』店主。岡山コケの会、日本蘚苔学会員。シダ、コケ、菌類、海草、海岸動物、プランクトンなど「下等」とくくられる動植物が好き。猫2匹、亀5匹とともに、店の帳場に張り付いて暮らしている。将来の夢は「古本屋のコケばあさん」。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「千夜千冊」に取りあげていただき、ありがとうございます。

隅っこにこっそり書いたようなところまで読んでくださっていて、またカバー裏までご紹介いただいていて驚きました。

松岡様が苔や羊歯についてもずいぶんと造詣が深くていらっしゃることにまず驚いたのですが、京都のお生まれということを思い出し、納得いたしました。

最近わたしも諸事情で月に一度は京都へ出掛けているのですが、なんでもない路地を歩いていてさえ、さすが苔の生育に適した土地だと関心しています。

この本を作った時、編集の飛田淳子さんと「10年後でも新刊書店の棚に並んでいるような苔の一般書」を目指したのですが、それが実現していることを、今回あらためて実感できました。

発売からそろそろ10年になる本をこうして「千夜千冊」で取りあげていただきほんとうにうれしく、光栄に思っております。

2016.7.22 田中美穂