父の先見

ちくま学芸文庫 1989・1995

編集:井関正敏・高木昭 協力:石井文夫・佐藤和喜・関谷一郎・香西秀信

装幀:渡辺千尋

本書はよくできた1冊だった。6人の「日本語をつくった男」を軸に日本語の表記をめぐる変遷を近代まで読み継がせた。

著者の小池清治は国語学者である。確固たる日本語観と日本語史についての見識がある(すでに亡くなっている)。その小池に、あるとき筑摩の井崎正敏が「日本語の自覚の歴史」といった視点の本を書いてみませんかと勧めた。小池はそれならかねて敬意を払ってきた永山勇の『国語意識史の研究』(風間書房)や時枝誠記の『国語学史』(岩波書店)に代わるものを書いてみたい、できればそこに山本健吉の『詩の自覚の歴史』(筑摩書房)の趣向を加えてみたいと言ったという。

このセンスがよかった(山本健吉を加えたところがいい)。いろいろ思案したすえ、日本語を創った代表的な6人をフィーチャーして、大きな歴史のうねりを浮き彫りにする構想をたてた。すなわち、太安万侶=「日本語表記の創造」、紀貫之=「和文の創造」、藤原定家=「日本語の『仮名遣い』の創造」、本居宣長=「日本語の音韻の発見」、夏目漱石=「近代文体の創造」、時枝誠記=「日本語の文法の創造」の六章立てである。

構成はすこぶる端的で、かつ国語学にありがちな委曲を尽くすあまり大筋を失うという致命的な難点を逃れている。1989年に「ちくまライブラリー」の一冊に迎えられ(ぼくはこれで読んだ)、その後にちくま学芸文庫に入った。その文庫版のあとがきに、6人が6人とも男になってしまったのが心残りになった、できれば紫式部か清少納言を入れたかったと書いていたが、なるほどそうだったかもしれない(世阿弥や芭蕉も入れてほしかったが)。だからといってそれが本書の瑕瑾になったとは思わない。

以下、ざっと狙いどころを紹介したい。最初は「文字をもたなかった日本人は、どのように日本語を表記できるようになったのか」ということだ。ぼくなりに咀嚼した案内にする。

言葉は社会環境や集団環境の中で喋りあっているうちに習得できることが多い。ただしこれはあくまで「発話力の習得」であって、そこから「文字の習得」に至るにはそれなりの飛躍や相互作用が必要になる。言葉は文字をともなって生まれたのではなく、あとからできあがった文字表現システムが過去の言葉を“食べていった”のだ。その文字表現システムは集団やコミュニティではなく、文明のエンジンや文化の陶冶がつくりだした。

だから文字のリテラシーは容易には習得できない。それなりの努力がいる。幼児や子供がどのように言葉と文字を関係づけられるのかということを想えばおよその見当がつくように、言葉と文字のあいだにはびっくりするほど複合的な関連性がたくみに結びついているからだ。その複合性のうちの複数の何かがパシャッと結びつかないと、うまくいかない。しかもそれは、スラブ語はキリル文字での、タイ語はインド系表音文字での、英語・フランス語・ドイツ語はアルファベットによる綴り文字での、南太平洋のイースター島でのラパヌイ語はロンゴロンゴ文字での、それぞれの国語(母語)ごと、民族文字ごとの工夫なのだ。

わかりやすくいえば、言葉を喋りはじめた幼児が文字を習得するまでには、次のようなプロセスが待っている。

①知覚しているモノやコトやヒトが単語になりうることを理解すること、②その単語は文字であらわすことができるということがわかること、③喋っている言葉(母語)はそれらの単語をつないで成立していたのだということを納得すること、④一方では、文字の群を読んでそこに意味(文意)を感じられるということ、⑤その文字群は自分だけではなく他者にも同様の理解を伝えていると感じられること、⑥そうだとすると、自分の思いを言葉にして文字群によって綴ることができると確信できること。

これらが前後関係はともかくも、さまざまにつながって「言葉と文字の関係」が成立する。のみならず、このプロセスには段階ごとに異なる才能が要求され(よく喋る子がよく書けるとはかぎらない)、このプロセスのいずれかを示唆できる「教師モデル」が先行して、言葉と文字の関係を外側から教えるしかないのである。

長らく文字を知らなかった日本人が、縄文以来の母語である日本語(倭語)を文字におきかえるにあたって、どんな工夫と苦労があったかを知るということは、以上のような学習と工夫がどのようにおこったかを、どう説明するかということに重なっている。

日本人は縄文このかた、長いあいだ文字をもたなかった。長期にわたるオラル・ソサエティだった。縄文社会もそれに続く弥生稲作鉄器社会も、それなりの充実したコミュニケーション文化と表現文化が継続されたのに、なぜ1万年以上にもわたって文字をもたなかったのか、言葉と文字をつなげるリテラシーを発達させなかったのか。

その理由についてこれまで本格的に議論されてこなかったのはたいへん遺憾だが、おそらくは縄文弥生社会の造形力や生産力のほうが勝って、文字による伝達が浮上しなかったのであろう。また白川静が断乎としてそこを指摘するのだが、統一王や絶対王が出現しなかったからでもあろう。文字とは非民主的な出現物なのである。

そんな無文字列島にあるとき「漢字」がやってきた。「漢倭奴国王」の金印がその到来の劇的な前触れだとすると、中国の光武帝の時期、西暦57年のことだ。実際にはそれ以前から新の王莽が鋳造した「貨泉」などが来ていたから、弥生晩期にはちらちら半島や大陸からの商人などによって漢字面はやってきたのだろうが、それらは「言葉と文字の関係」を示唆するものではなかった。やがて大和王権が形成されていくにつれ、「文字」がもつ力についての認知革命がおこっていく。

応神天皇15年、百済の王が阿直岐に託して良馬2匹を贈ってきた(日本書紀)。応神天皇の絶対年代は確定できていないが(応神天皇実在も疑問視されている)、4世紀末か5世紀初頭のことだろう。

阿直岐は「能く経典を読む」という才能をもっていたので、太子の菟道稚郎子が師と仰いで、文字の読み書きを習った。これでわかるように、古代日本にとって最初の文字文化は半島からやってきた馬飼いからついでに教えられた程度のものだった。小池は「当時の倭人にとって、文字は馬と同程度のもの」と書いている。

この事情を見て、応神天皇は宮廷で交わしているささやかな言葉を文字であらわすことに重大な将来的意義があることを感じて、阿直岐に「あなたに勝る博士はおられるか」と尋ねた。阿直岐が「王仁という秀れた者がいる」と言うので、さっそく上毛野君に属する荒田別、巫別を百済に遣わした。王仁は辰孫王(出自は不明)とともにやってきて、『論語』と『千字文』併せて11巻を持ってきた。

当然のことながら「文字」だけがやってきたのではなく、書物としての「儒教の言葉」がやってきたのだが、日本側(初期大和朝廷)は、それが読み書きできる文字テキスト(文字言語の束)としての「万能にも感じられる呪能力」をもっていることに驚いた。

招かれた王仁の活躍もすばらしかったようで(お雇い外国人第1号だ)、その後も王仁は応神朝以降の言語文字の教習に寄与して、「書首」の始祖となったと『書紀』は記す。継体天皇7年(513)に百済から来朝した五経博士の段楊爾、継体10年の漢高安茂、欽明15年(554)の王柳貴などは、みんな王仁の後継者だった。

以上の出来事は、日本(倭国)に中国語の文書や経典とその読み書きができる者がやってきたということであって、ふつうならこれを起点に日本人の有識者のほうに中国語や漢字の読み書きに習熟する者が少しずつふえ、日本は中国語を用する国に向かってスタートを切ったという、そういう展開になってもおかしくなかった。文章を書けるようになったとしても、漢文のみで書くというふうになるはずだった。

ところが、そうはならなかったのだ。まったく別のイノベーションに向かった。『書紀』推古28年(620)に次の記事がある。「是歳、皇太子・嶋大臣、共に議りて、天皇記及び国記、臣連伴造国造百八十部併せて公民等の本記を録す」。

皇太子は聖徳太子のこと、嶋大臣は蘇我馬子のことである。2人が意を決して『天皇記』と『国記』を編述させ、180部を臣や連、伴造、国造たちに配った。漢文に翻訳したのではない。そういうところもあったけれど、縄文以来の倭語の発音と意味をいかした表記を試みた。

残念ながら『天皇記』も『国記』も乙巳の変(大化改新)のさなかに蘇我蝦夷の家とともに焼き払われたので(『国記』は焼失する直前に一部持ち出された可能性がある)、いまのところいっさい中身やその記述ぶりがわからないのだが、それが日本人のための日本についての初めての重要な記録であったろうことは見当がつく。そして、これをきっかけに日本人は文字言葉に漬かっていくことになる。それはきわめて独創的なものに変じていった。

天武天皇のとき(681)にも新たな編述が試みられた。川島皇子と忍壁皇子が勅命によって『帝紀』と『旧辞』を編纂した。皇統譜とその関連語句集のようなもので、日本各地に君臨した日本人の名称や来歴を記述したものが組み立てられた。のみならず稗田阿礼がこれを誦習して、半ば暗記した。稗田阿礼は中国語で暗記していたのではない。日本語で誦んじた。

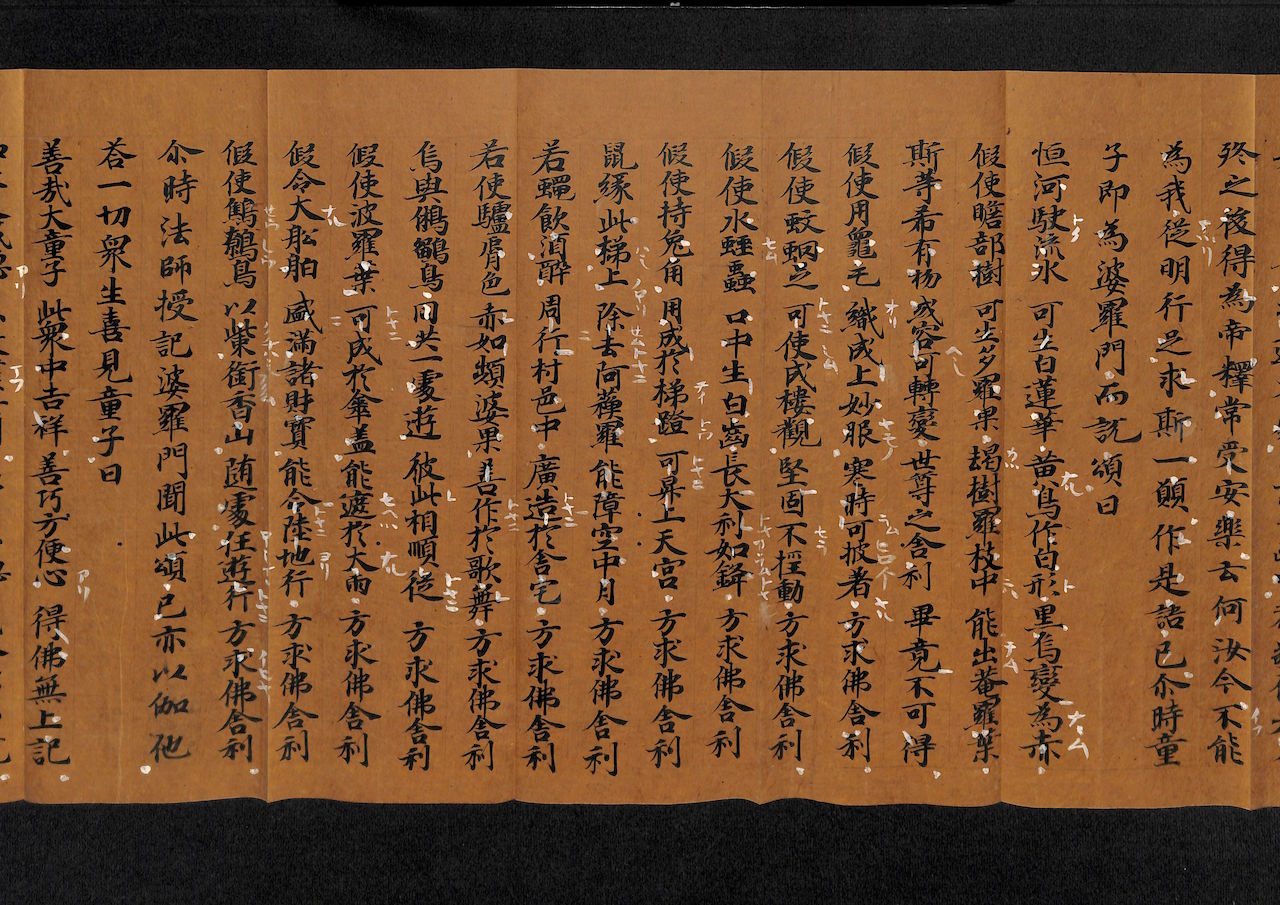

ついで和銅4年(711)、元明天皇の命で太安万侶が『古事記』上・中・下3巻を著した。漢字46027字による仕上りである。漢字ばかりだが中国語ではない。一見すると漢文に見えるが、すべて日本語文なのである。目的は「邦家の経緯、王化の鴻基」を記しておくことにあった。

46000字はどのくらいのものかというと、400字詰め原稿用紙にすると115枚ほどで、手頃な小説1篇くらいにあたる。これを4ヵ月で仕上げた。いま読むと、その編集構成力にほとほと目を見張るが、それを4ヵ月で駆け抜けたとはなんとも驚くべきスピードだ。

すでに先行するテキストがあったことが大きい。そのテキストは30年ほど前の『帝紀』と『旧辞』であるが、安万侶は「序」に「既に正実に違ひ、多く虚偽を加へたり」と書いているように、そのままでは使えなかったようだ。そこで「帝紀を撰び録し、旧辞を討ね覈め、偽りを削り実を定めて後葉に流へむ」としたのだという。

心強い協力者がいた。稗田阿礼だ。この人物がいまなお男か女か、個人か集団の名なのかがはっきりしないものの、『帝紀』『旧辞』を誦習暗記していたというのだから、ありがたい。安万侶は阿礼の音読力を聞き確かめて文字を選んでいけた。ぼくは長らく阿礼(あるいはそのグループ)のことを神話や歌謡を諳んじていた超有能な語り部と思っていたのだが、最近の研究によって『帝紀』『旧辞』というテキストの読み方も暗唱していたアコースティック・リテラルな才能の持ち主とみるべきだと思うようになった。

安万侶はこれらをどのように日本式の記述語や記述文にしていったのか。使う文字は漢字ばかりである。それを中国語ではなく日本語文としてどう書きあらわすか。

すでに『帝紀』『旧辞』には(またそれ以前の銅鏡や鉄剣などに付された銘文などには)、そこそこの数の漢字による倭人風の音読みと縄文以来の日本語による訓読みの試みとがあったと思われるのだが、それをヒントに思い切った独創を加えることにした。「序」には、その工夫が容易ではなかったことが述べられている。「然あれども、上古之時は言と意と並に朴にして、文を敷き句を構ふること、字に於ては難し。已に訓によりて述べたるは、詞心に逮ばず。全く音を以ちて連ねたるは、事の趣更に長し」。

上古の出来事や名称を伝承する言葉は、「言」と「意」とが素朴に混じりあっていたので、漢字の音訓を一様に使えなかったというのだ。こうして安万侶は大胆にも「音訓交用」という方法でいくことにする。その基本的な作戦としては、今日の漢文学でいう「仮借」による音づかいと「転注」による訓づかいを自在に組み合わせた。

こんなことができたのは安万侶がけっこう「漢文が読めていた」からだったと思う。ネイティブ・チャイニーズの発音はあまりできなかったろう。それがよかったかもしれない。これは、英語やフランス語を学んだイマドキの日本の中学生が英語やフランス語のちゃんとした発音はできないのに、英文や仏文をそこそこ“読解”できるようになるのと同じことである。同じことではあるが、安万侶は“読解”したのではなく、のちに日本人が読解できるような構想的文章を新しく創り上げたのだ。つまり上古のオラリティを残しつつ、それを漢字音訓表記のリテラシーに劇的に変換してしまったのだ。まったくもって、とんでもない才能だった。

ただ、その日本語表記構築能力があまりに深かったか、あるいは複合的で複雑だったせいで、また随所に多様な「注」を入れ込んだので(訓注・声注・音読注・解説注など)、その後の日本人は『古事記』を“読解”するのにかなり苦労した。すらすら読めた者などいなかった。このためのちのちまで、本居宣長は『古事記伝』を書くのに35年がかかり、昭和45年に始まった岩波の「日本思想大系」第1巻に予定された『古事記』訓読さえ、小林芳規はその作業に13年を費したのである。

日本最古の和歌はスサノオが須賀の宮で詠んだ「八雲立つ出雲八重垣妻籠に八重垣作るその八重垣を」だとされている。これを安万侶は「夜久毛多都 伊豆毛夜幣賀岐 都麻碁微尓 夜幣賀岐都久流 曽能夜幣賀岐袁」と表記した。

17個の漢字と6個の仮名で計23個の文字が連なっている。1個の漢字と日本語音1音は、夜(や)、久(く)、毛(も)、多(た)、都(つ)、伊(い)、賀(か)、麻(ま)などというふうに対応する。これは万葉仮名のハシリである。ハシリではあるが、対応は定着していない。たとえば「か」は「賀」だけではなく、「下・加・可・仮・何・価・河・架・花・香」なども流用された。

万葉仮名は真仮名、真名仮名、男仮名(男文字)とも呼ばれたもので、用法としては仮借(音による当て字)にあたる。安万侶が発明したわけではない。すでに稲荷山古墳出土鉄剣(471)にワカタケル(雄略天皇)を示す「獲加多支鹵大王」や宮処をあらわす「斯鬼宮」が、隅田八幡の人物画像鏡(503)に「意柴沙加宮」「斯麻」が、難波宮跡から発掘された木簡(652以前)に「皮留久佐乃皮斯米之刀斯」などが、先行していた。

このような音仮借は日本人のオリジナルでもない。インドの陀羅尼を中国語翻訳するときに音写や仮借が使われていた。だから安万侶は万葉仮名のハシリではなく、万葉仮名多用のハシリだったのである。

かくてこれらを受けて『万葉集』の表記が確立していった。誰か特定の人物が確立したわけではなく、柿本人麻呂や大伴旅人らの万葉歌人たちが歌集を編むときに万葉仮名による表現表記を試み、これを奈良末期に大伴家持が集大成したのだったろうが、そのプロセスのあいだに、まさにオリジナルな工夫が誕生していった。それでどうなったのか。万葉仮名から草仮名や女文字が、草仮名や女文字から平仮名が生まれた。

日本人が仮名を発明したことは、日本語の歴史にとっても世界の言語史においてもすこぶる画期的なことだった。表意文字(真名=漢字)から表音文字(仮名=日本文字)をつくったのだ。ドナルド・キーンは「仮名の出現が日本文化の確立を促した最大の事件だ」と述べた。

とはいえ、これは書記という文字を書くプロセスで生まれたもので(スクリプト・プロセス)、もともと中国漢字のカリグラフィ(書道)に真行草のスタイルがあったこと、つまり楷書・行書・草書の書法変化があったことが作用して、それを日本の書き手が好んで試みているうちに草仮名が「いろは」50文字ほどに定着したものだった。

最初の兆候は天平時代の正倉院文書にも2、3の例が見られ、貞観年間にその兆候がだんだん拡大したのだが、草仮名が平仮名という新しい「文字」に定着していったのは、やはり10世紀になってからである。その記念碑的な結実が紀貫之を編集主幹として練り上げた『古今和歌集』(905)だ。以降、和歌は漢字仮名まじり表記に定着する。

安万呂の日本文字第1次革命が貫之の第2次革命に継がれたのは幸運なことだったけれど、いくつかの時代文化の充実がかかわっていた。

まずは宇多天皇が菅原道真を重用して譲位し、醍醐天皇がこれを受けて次の村上天皇とともに「延喜・天暦の治」という和風文化の機運をつくっていたこと、その菅原道真が『三代実録』『延喜格式』の編纂とともに漢詩と和歌を対にした『新撰万葉集』を「春夏秋冬恋」という部立で編んでいたこと、しかし道真が失脚し、貫之が御書所預となり、醍醐天皇から勅撰和歌集の編集勅命を受けたこと、そこに紀氏という「家」の名誉・栄達がかかっていたこと(その後に藤原摂関政治とともに紀氏は没落する)、さいわいにもこういうことがうまく絡んでいた。

貫之はずいぶん鮮やかな手際を見せた。紀淑望が書いた「真名序」(漢文)と自身の手による「仮名序」(仮名書き)を和漢に並列させ、日本の風土と貴族文化にふさわしい部立を工夫し、「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける。世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり」と言ってのけた。

貫之が日本語にもたらしたのはグラマーとしての「仮名書きの表現力」と「和文の魅力的な構成感覚」である。とりわけ晩年に創作した『土佐日記』がその可能性を女たちにもたらした。女たちにもたらしたばかりではない。日本語の表現世界にこれまでにない新風をもたらした。

冒頭に「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」と宣言したことは、それまで男性貴族が漢文でしか書いていなかった日記(日録に近いもの)を、仮名ばかりを用いて気持ちを述べる日記にして女たちに開放することになった。男しか書かなかった日記を女も書けるようにした、男には使えない仮名文字を使えるようにした。この2つを同時に世に問うたのだ。貫之が女に仮託して綴ったこのトランスジェンダーな試みについては、ぼくも何度も称賛してきたことであるけれど、これこそは日本の仮託表現史の金字塔であって、また仮名文学の劈頭を飾るものになった。

小池は『土佐日記』によって磨かれた和文表現が、その表現の裏にひそむ「心情と意図の二重性」を日本語表現にもたらすことになったことも強調した。それは掉尾を飾る「見し人の松のちとせに見ましかば遠く悲しき別れせましや」という歌にも象徴されている。これだけの仕込みが一挙に仕掛けられたのである。効果はてきめん、貫之の画期的な実験の数々は『伊勢物語』から『源氏物語』へ、『和泉式部日記』から『更級日記』へと、あっというまに広がっていった。

やがて貴族社会が藤原摂関文化に覆われていくと、漢字仮名まじりの表記文化は当たり前のものになっていく。そのなかで日本語は「をかし」「すさび」「もののあはれ」「はかなし」「いろごのみ」などの感性表現に長けていったのである。

貫之の登場や仮名日記の普及の次に日本語の言葉づかいに画期をもたらしたのは、藤原俊成と藤原定家の父子だった。第3次革命とまでは言えないかもしれないが、歌人グループによる日本語革命だ。父子は御子左家に属して、和歌におけるニューウェイブの風をおこした。いわゆる新古今調である。

オールドウェイブは藤原公任が『新撰髄脳』に示しているのだが、「古の人、多く本に歌枕を置きて末に思ふ心をあらわす」というふうに、歌枕を先に掲げて叙景を前に出し、そのうえで下の句で叙心に入っていくというものだった。ニューウェイブの新古今派はそこをひっくりかえし、上の句に叙心をあらわし、そのあとは心の動きなどにふれずに叙事を詠む。俊成はこれによって歌に「余情」があらわれるとみた。

こうした「風」がおこったのは、九条良経の文芸サロンを俊成が仕切れたことが大きい。建久4年(1193)に良経邸で開かれた空前の「六百番歌合」がターニングポイントになった。俊成が率いる御子左家系の良経・家隆・慈円・寂蓮・定家らが、オールドウェイブ派の六条家を圧したのである。かくして御子左家の和歌は良経サロンから後鳥羽院のサロンへ、その日本語の歌語の精華を尽くした表現は「有心」から「幽玄」へ、さらには正徹や心敬の「冷えさび」へと向かっていく。

本書はこのあと、37歳をすぎた定家が次から次に歌集や物語や経典などを書写していったことに注目する。ぼくはその夥しい数の書写一覧に驚いた。ほぼ毎日、書写に徹したのではないかと思うほどだ。

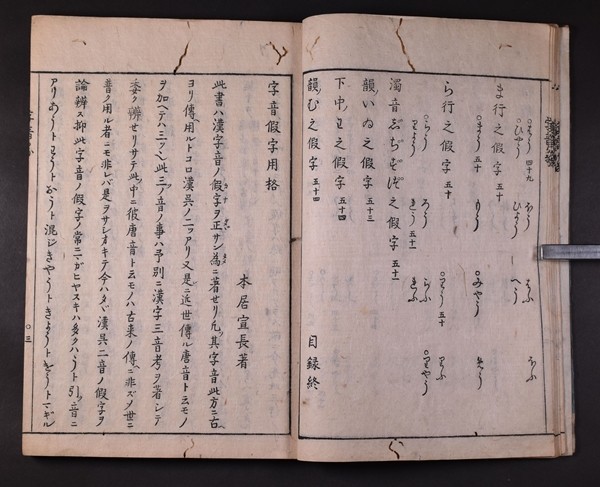

小池は、定家がこの作業を通して独自の「方法」に達したと強調する。その方法とは「定家仮名遣」というものだ。その頂点に定家が綴った『下官集』があった。大野晋も小松英雄も小池清治も、『下官集』においてこそ日本語はその後の仮名遣いや言い回しを決定的なものにしていったのだとみなした。下官(下っぱの役人)とは定家のことである。

縄文以来オラル・コミュニケーションに遊んできた日本語は、仮名の発明によってその表現性を文字にも「分かち書き」や「散らし書き」などの書にも示せるようになったのだが、それは法則や方式をもって出現したのではなかった。そのことに気づいたのが書写をしつづけていた定家だったのである。

仮名の革命は女文字がふくらんでいった平仮名だけではなく、漢字の扁や旁を部分的に自立させた片仮名においても進行した。

これは経典を音読するときの声符やヲコト点から変じて派生したもので、便利な音節文字として主に僧侶たちが好んで活用した。アは「阿」の、イは「伊」の扁を自立させ、ウは「宇」のウカンムリを、エは「江」の旁を自立させた。もともと読経のときの音便記号にもとづいていたので、平仮名とは異なって音声力に富む日本文字として、日本的な経典解読には欠かせないものになった。

仮名文化は仏教界にも及んでいる。仏教界も日本語の表現や仮名遣いに新たなものをもたらした。なかで注目すべきなのが「仮名法語」である。すでに源信の『横川法語』にその試みが始まっていた。

源信の『往生要集』は、「夫往生極楽之教行濁世末代之目足也道俗貴賤誰不帰者」というふうに、立派な漢文で綴られている。「それ往生極楽の教行は、濁世末代の目足なり。道俗貴賤、誰か帰せざる者あらん」というふうに読み下す。しかし漢文では広く民衆に極楽世界の教えを伝えられないと見た源信は、やがて500字あまりの『横川法語』を示すのである。「それ一切の衆生は三悪道をのがれて、人間に生まる事、大なるよろこびなり。身はいやしくとも畜生におとらんや」というふうに。

このような仮名によって教えを伝えるという方法は、法然や親鸞の和讚によってさらに広まった。それも初期の漢文訓読調からしだいに和文調へ、七五調へと変化した。そこには今様に通じる親しみやすい歌謡性が芽生えた。他方、慈円の『愚管抄』がそうだったのだが、漢字片仮名混淆の文章を綴る者もあらわれた。「一切ノ法ハタダ道理ト云二文字ガモツナリ。其外ハナニモナキ也」というふうに。ちなみに「二文字ガモツナリ」の「が」の遣い方には近代的な用法が芽生えている。

定家と慈円は友人でもあったが、この2人が平仮名と片仮名をそれぞれ究めようとしたのは、まことに象徴的なことである。

ところで、古代日本人が出会った文字は実は漢字だけではない。8世紀前後からのことだが、しばしば「字」にも出会っていた。字は古代インドのブラーフミー系の文字のことで、このうちのシッダマートリカー系の文字が西域・中国・東南アジアを経由して、字あるいは悉曇文字として入ってきた。独特のカリグラフィによる音素文字である。字を研究する学問を悉曇学といった。

日本に字にもとづく悉曇学をもたらしたのは、林邑(ベトナムのチャンパ国)の仏哲である。長安にいた。遣唐使の多治比真人広成と学問僧の理鏡が渡唐したおりに仏哲と出会い、ぜひわが国に来て教えを広めていただきたいと懇願して、道璿とともにやってきて何冊かの漢訳の悉曇学を紹介した。

これにいちはやく関心を示したのが空海だ。長安から戻ってさっそく『字悉曇字母並釈義』を著した。のみならず自身で毛筆や板筆をとって字書や字擬書を認めた。ついで円仁が入唐して開元寺の宗叡に字を教えられ、全雅から『悉曇章』を授かり、さらに空海が恵果から密教灌頂を受けていた青龍寺の宝月からは北インドの発音を学んだ(このことはのちに『在唐記』に報告されている)。

空海と円仁がとりくんだのは言葉や文字が秘めた「真言」の力というものである。この真言とは何かを求めて真言密教と天台密教が示された。

真言は言葉ではあるが、言葉の最も奥にひそむ真如の「音」を示すものとみなされたからだ。また字の形象は仏尊たちをあらわす「種字」ともみなされた。真言を短く連ねれば陀羅尼となった。マントラやダラニにはどんな真実が象徴されているのか。そこを字の解明を通して読もうとした。これらは仏教の奥をさぐる学問であり、宗教であった。こうしたことを言語学からみると、空海と円仁によって初めて日本における音韻の本質が覗かれたということになる。

もともと言葉はオラル・コミュニケーションから始まっている。オラル(口語)とはいえ、そこには口と耳と舌と唇と歯による音声と、身ぶりが伴った。やがて身ぶりを適当になくしていっても音声言語だけでコミュニケーションが成立することがわかっていった。その音声の定着を求めて文字が発生した。石や板や紙の上に「記せる言葉」ができていったのだ。こうして言葉の多くが発音を秘めてふえていったのである。

それなら、文字になった言葉をもとの音声に戻すにはどうするかというと、ここで表音文字と表意文字のメリットとデメリットの差異が出る。アルファベットのような表音文字ならばそこそこ発音の見当がつくのだが、表意文字の漢字はそこがなかなかわからない。そこをどうリバースさせればいいか。

漢字といえども、もとはチャイニーズ(中国民族)の話し言葉や占術から生まれた。しかしつくられた漢字が扁や旁やウカンムリやシンニョウなどの組み合わせで発達し、その字数が膨大になっていくと、中国人だからといって或る文字を見て、ただちにこれらを発音できるとはかぎらなくなったのである。ここに工夫されたのが「反切」というリバース・エンジニアリングの方法だった。当該文字の発音(字音)を示すにあたって、よく知られた既存の二文字を参照するという方法だ。

漢字のチャイニーズ発音は複雑ではない。声母(子音・父字)と韻母(母音・母字)であらわすことができる。

そこでたとえば「成」という漢字の字音は、声母を「是」で、韻母を「征」で示すのである。古い『広韻』という韻書では、これを「是征切」と説明する。最初の「是」を反切上字、「征」を反切下字といい、「成」は「是」(シ shi)と「征」(セイ sei)と発音するというふうにヒントを出すのだ。これが反切だ。反切法は2世紀の服虔と応劭の『漢書注』にあらわれ、601年の陸法言の『切韻』で広まった。中国ではこれらによって多くの漢詩の押韻が可能になった。漢詩で頭韻や脚韻を踏むたのしみだ。

日本でもこの反切法が生きた。悉曇学と結び付き、日本の音韻研究に役立った。安然の『悉曇蔵』、明覚の『反音作法』『悉曇要訣』、東禅院心蓮の『悉曇口伝』などがまとめられ、これらから日本語独自の音韻字表「五十音図」が生まれていった。11世紀の『孔雀経音義』(醍醐寺蔵)には、「呬キコカケク 四シソサセス 已イヨヤエユ 味ミモマメム 比ヒホハヘフ 利リロラレル」などの提示が見える。

その後、五十音図は真言密教僧の音韻研究によっていろいろ工夫がされ、江戸初期の契沖の『和字正濫鈔』によってまとまっていった。すでに544夜の馬渕和夫『五十音図の話』(大修館書店)に案内しておいたことだ。

契沖の日本語研究は、やがて「国学」の流れとなって賀茂真淵をへて本居宣長の日本語論探求に結実していく。宣長といえば、35年にわたって書き継いだ『古事記伝』による「からごころ」(漢字にもとづく日本語感覚)を排した壮大なフルコト研究こそが偉大な成果であるが、本書はそちらにはふれないで、宣長の音韻研究がのちの国語学にもたらした功績を評価する。

宣長の音韻を重視した日本語研究の成果は明和8年(1771)から安永5年(1776)にかけて、『てにをは紐鏡』、『直毘霊』、『字音仮字用格』にあらわれる。漢音と呉音のちがいがもたらす仮名遣いの問題、「お」と「を」、「え」と「ゑ」などの遣い方のちがいを究めつつ、その後の国語学で「上代特殊仮名遣」と総称される分野を踏破した。

宣長は言葉があらわす「事」には必ず「意」があると確信して、「かがみに見えぬ心」を見つめることに徹したのだった。それが「古意」の発見につながった。同郷の谷川士清の『倭訓栞』などの先駆にも恵まれた。

皆川淇園の弟であった富士谷成章は宣長とほぼ同じ時代の日本語グラマーの研究者である。とくに『あゆひ抄』(1773)がすばらしい。ぼくが日本語の奥に本格的な関心をもったのは成章の『あゆひ抄』と、その子の富士谷御杖の『古事記燈』や『真言弁』を読んでからのことだ。

成章とこれを承けた御杖は、用言のことを「装」、動詞のはたらきを「事」、形容詞を「状」、形容動詞を「在」、そして助詞・助動詞のはたらきを「脚結」と名付けた。また「装図」によって品詞分類を試みて、「名」(体言)、「装」(用言)、「挿頭」(副詞・接続詞・感動詞)、「脚結」(助詞・助動詞)の4つに分けた。みごとな分析だ。初めて「文」や「文節」を捉えたのである。

宣長の長男である本居春庭もすばらしかった。父を継いで用言の活用を研究した『詞八衢』で「詞」のはたらきを描いてみせた。こんなふうに綴る。「詞のはたらきは、いかにとも言ひ知らず、いともいとも奇しく妙なるものにして、1つの言葉も、その遣ひざまによりて事かはり、はたらきに随ひつつ意もことに聞こえなどして、千々のことを言ひ分かち、よろづのさまを語り分かつに、いささかまぎることなく……」。

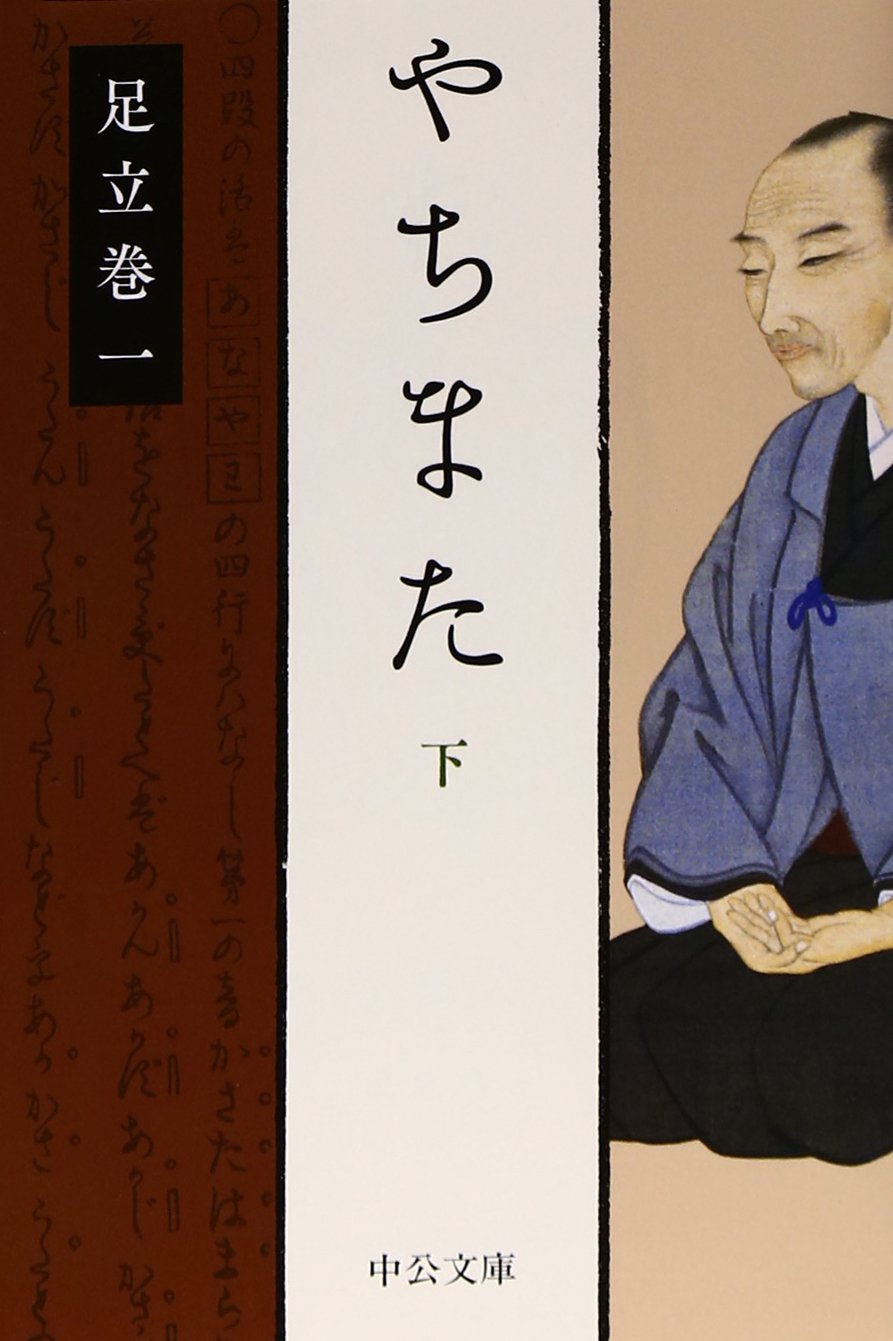

『詞八衢』の20年後に綴った『詞通路』では構文論を展開した。ここで春庭が辿りついたのは、日本語はどんな言葉もどこかに掛かって文章をなすものだということだった。「かかる」ということ、これが日本語の特質だというのだ。このあたりのこと、千夜千冊では足立巻一の『やちまた』(1263夜)で案内しておいた。

さて、このような日本語についての見方の変遷をへて、日本はいよいよ明治維新に、近代国家づくりに突入していった。ここからは近代日本語が遭遇した紆余曲折とその乗り切り方の話になっていく。

徳川後期、すでに蘭語や蘭学などの洋学は入っていたが、明治期の日本人は文明開化の勢いにのって英語・フランス語・ドイツ語などと一挙に出会い、その翻訳語を次々に浴び、新たな近代日本語がどんな「国語」に向かうのかという言語ゲームに入っていった。それとともに明治日本の作家たちは、このさい新たな「言文一致」をめざすべきなのか、古きよき日本語との折衷を試みるのか、それとも幕末明治の「口語」を文学するべきなのか、さまざまに迷うことになる。

たとえば樋口一葉や尾崎紅葉や幸田露伴は、あえて雅文体や職人的な言葉づかいを好んだ。淡島寒月の影響が大きい。他方、岸田吟香や二葉亭四迷や夏目漱石は新たな日本語の表現に向かっていった。

慶応3年にヘボン(ヘップバーン)の『和英語林集成』を手伝った吟香は上海にいたときの日記に、はやくもこんな文章を書いている。「もうぢきお正月だ。けふのやうな日は、湯豆腐に、どぜう鍋かなにかうまいもので、くだらねェ冗談でも言つて、4、5人集まつて、酒でものむほうが、から(中国)にいるよりか、よささうだ。ここにゐてはおもしろくねェ。はやく日本へかへつて上野へいつて、格さん、とみさん等と一盃のみたいもんだ」。

これは口語そのままで、のちの現代日本語を先取りしている。一方、四迷は『浮雲』の内海文三にもう少し言文一致な文体を押し着せた。「心理の上から観れば、智愚の別なく人咸く面白味は有る。内海文三の心状を観れば、それは解らう」というふうに。四迷は「国民語」をめざしたのであるが、この文体は成功はしなかった。

明治の作家たちは「お話」を思いつけばそれでいいというのではなかった。「どのように綴るか」「どの漢字を使うか」「翻訳語をどのくらい入れるか」「旧仮名遣いはどうするか」ということにも腐心した。

漱石も苦労はしたが、一人称視点による会話体の限界の中から三人称の視点による言文一致にこぎつけ、こんなふうに綴った。「吾輩は猫である。猫の癖にどうして主人の心中をかく精密に記述しうるかと疑ふものがあるかも知れんが、此のくらいな事は猫にとつては何でもない、吾輩はこれで読心術を心得てゐる」。なんとも言いわけがましく、うまいともへたともつかない文章だ。しかし、ここには近代日本語の懊悩と却来があらわれていたのだと思う。

漱石は「彼」という三人称代名詞をあえて駆使してみることも心掛けた。『吾輩』で一一一例、『それから』で309例、『明暗』では1341例も使った。近代日本語の中に「彼」をつくったのである。

比較していうのなら、四迷は「文」を「言」に近づけるように試みて苦労したのだが、漱石は「言」と「文」との折衷に向かって切り抜けていったのだ。漱石がこんなふうにできたのは、『将来の文章』に「私の頭は半分西洋で、半分は日本だ。そこで西洋の思想で考へた事がどうしても充分の日本語では書き現はされない。これは日本語には単語が不足だし、説明法(エキスプレッション)も面白くないからだ。反対に日本の思想で考へた事は又充分西洋の語で書けない」とあるように、外国語と日本語のはざまにいたからだったろう。

徳川時代、西洋語に使用文字が極端に少ないことに本気で驚いたのは、日本の将来に関心をもっていた新井白石や本多利明である。司馬江漢も漢字を乱用しないほうがいいと思いはじめた。

長いあいだ、日本で「読み書き」といえば寺子屋で漢字をお習字することだった。やがてそのような漢字学習を有害だとみなす者があらわれた。幕府開成所の前島密だ。慶応3年に将軍慶喜に「漢字御廃止之議」を奉った。句法語格の整然たる日本語があり、簡易便利な仮名文字があるにもかかわらず、繁雑不便で難解な漢字によって教育をおこなうのは漢字の害毒に染まりすぎると主張した。これにはアメリカ人宣教師ウィリアムズの提言があった。

同調する者が次々に登場する。明治5年、大弁務官の森有礼は「国語として英語を採用すべき」というとんでもない主旨の提案を、イェール大学の言語学者ホイットニーに送った。ホイットニーは「国語を他国語に替えることは、他国の属国とならない以上はするべきではない」と一笑に付したのだが、それなら日本語の表記を英文字に切り替えたらどうかという提案がおこってきた。西周、上田万年、外山正一、矢田部良吉らはこのアイディアには将来の稔りが多いとした。

明治18年に「羅馬字会」が発足し、ローマ字によって日本語を書くべきだという風潮が広まった。ローマ字表記には和英辞典を編集していたヘップバーンによるヘボン式と、物理学者の田中館愛橘による日本式が競いあったが、ヘボン式が標準式になった。これらの風潮はあきらかに欧化主義の過剰な旋風ではあったけれど、英文字と漢字とのちがいが歴然としすぎていたため、多くの論争が絶えなくなった。

案の定、ローマ字がむりなら仮名文字ばかりでいくのはどうかと、住友商事の山下芳太郎のように「カナモジ会」をつくる者も出てきたし、哲学者の井上哲次郎や言語学者の藤岡勝二などがそうだったのだが、新たに国字をつくったらどうかという議論も出てきた。志賀直哉などはいっそフランス語の国にしたらどうかという暴論を吐いた。

当然、漢字廃止に反対する者も少なくない。三宅雪嶺、井上円了、杉浦重剛などが率先して論陣を張った。ここに「日本の国語」の将来は大いに揺れたのだ。

近代日本には、日本語とはそもそもどういう国語なのかを研究する者たちが登場している。明治24年に『言海』を、明治30年に『広日本文典』を世に問うた大槻文彦は、日本語の構文がどのようにできあがっているかに初めて分析の目を致し、山田孝雄は明治35年に『日本文法論』で初めて英文法やドイツ文法に比較して日本語の文法の仕掛けの解明にとりくんだ。山田の国語文法論は国学の流れを汲むもので、『奈良朝文法史』や『俳諧文法概論』はいまなお新しい。ぼくは山田の『櫻史』(櫻書房→講談社学術文庫)に耽ったことがある。

松下大三郎は海外の文法書を読めば英文でも独文でも仏文でも書けることに瞠目して、外国人の誰もが日本語を書けるようになる文法書をつくろうとして、一種のグラマー主義に徹した。ぼくもその一端を覗いたことがあるが、これはとうてい使いものにならない代物だった。日本語は欧米的な文法知識をかためてもつくれないのだ。

橋本進吉はもう少し別の視点をもっていた。橋本の国語学は音声や形態から「陳述」を見ようとしたもので、日本語の文節に注目して、日本語がどこでどのように区切られてきたかを研究した。日本語には「連文節」が動いていると見たのだ。山田は日本語を「タマネギ型」に、橋本は「扇型」に見て、日本語の文章が述語中心構造にあると言いたかったのである。これらは当たらずとも遠からぬ指摘になっていた。

大正14年、若き時枝誠記が「日本ニ於ル言語観念ノ発達及ビ言語研究ノ目的ト其ノ方法」という卒業論文を東京帝国大学国文科に提出した。時枝は西欧の文法にもとづいて日本語を見ることに不満をもっていて、むしろ国語にはその民族なり国民なりの言語観念があるのだから、それを研究すべきだと主張したのだった。

新しかった。時枝が持ち出したのは、日本語は「詞」と「辞」でできているというもので、それを視点にして日本語の文章を見ていくと、それは「タマネギ型」でも「扇型」でもなく、むしろ「入れ子構造型」というものになっているのではないかということだった。

時枝は日本語の「語」「文」「文章」はたんなる集合関係にあるのではなく、それぞれがいちいち「質的統一体」になっていて、それぞれにおいて入れ子をほしがっているというのだ。このような日本語には、イェスペルセンやソシュールの言語学の説明はあてはまらない。それをアテにするよりも、われわれは独自の国語学を世界に見せていくべきだと主張した。時枝国語学の誕生である。

時枝は言葉を人間の生きざまやふるまいに匹敵させたかったのだ。主著『国語学原論』(岩波文庫)や『国語学史』(岩波書店)に躍如した思想は「言語過程説」とも言われる。いっとき吉本隆明などが時枝国語学に関心を寄せていたが、いまこそあらためて注目されるべきだろう。昭和35年に書かれた『文章研究序説』(山田書院)には、次のような一節がある。日本の言語学者の国語観として誇り高いものを感じる。

「文章が、1つの統一体であるといはれるのは、それが何ものにも従属せず、それ自身、完全に自立してゐるところから、文とは区別される。(中略)もし1つの文であつて、それが何ものにも従属せず、完全に自立したものである場合、例へば、〈天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも〉の如きは、1つの文であると同時に、1つの文章であると云つて差し支えない」。

今夜は、この時枝の言いっぷりをもって、ぼくの日本語案内の平成最後の化粧だったとしたい。

⊕ 日本語はいかにつくられたか? ⊕

∈ 著者:小池清治

∈ 装幀者:安野光雅

∈ カバーデザイン:渡辺千尋

∈ 発行者:森本政彦

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 印刷所:三松堂印刷

∈ 製本所:鈴木製本所

∈∈ 発行:1995年6月7日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ Ⅰ 日本語表記の創造―太安万侶

∈ 1 漢字の衝撃

∈ 2 安万侶の苦心

∈ Ⅱ 和文の創造―紀貫之

∈ 1 『万葉集』と『古今和歌集』との相違

∈ 2 仮名の発明

∈ 3 日本語の文章(和文)の創造

∈ Ⅲ 日本語の「仮名遣」の創始―藤原定家

∈ 1 『明月記』の定家

∈ 2 「古典」の定位と「仮名遣」の創始

∈ 3 和漢混交文の時代

∈ Ⅳ 日本語の音韻の発見―本居宣長

∈ 1 日本語の音韻の自覚の歴史

∈ 2 本居宣長の学問

∈ Ⅴ 近代文体の創造―夏目漱石

∈ 1 時代は天才を必要とした

∈ 2 二葉亭四迷の悲劇

∈ 3 夏目漱石―方法へのこだわり

∈ Ⅵ 日本語の文法の創造―時枝誠記

∈ 1 日本語の文法の自覚の歴史

∈ 2 明治以降の文法研究史

∈ 3 時枝文法―「主体性」の回復

∈ あとがき

∈ 文庫版あとがき

∈∈ 解説 久保田淳

⊕ 著者略歴 ⊕

小池清治(Seiji Koike)

1941年生まれ。東京教育大学大学院日本文学科博士過程を満期退学後、フェリス女学院大学を経て、宇都宮大学国際学部教授。定年退官。宇都宮大学名誉教授。日本語史専攻。外国語と対比しながら日本語独自の歴史と構造を探求している。主な著書に『日本語はどんな言語か』『大学生のための日本文法』『日本語事典』『日本語は悪魔の言語か?―ことばに関する十の話』『「源氏物語」と「枕草子」』『日本の漢字のプリンシプル』などがある。