父の先見

紀伊国屋書店 1984

Morris Kline

Mathematics “The Loss of Certainty" 1980

[訳]三村護・入江晴栄

編集:渦岡謙一・水野寛

偶然と予測を相手にして数学が生まれた。そのため、長いあいだにわたって、数学こそは推論の極致で、それ自体が真理システムで、自然の采配についての唯一の正しい言明だと思われてきた。しかし、そういう数学の輝かしい成果は必ずしも正しいとはかぎらないということが、数学史が進むにつれてだんだん白日のもとに晒されてきた。

ぼくが最も影響をうけた自然哲学者であって、洞察的数学者でもあったヘルマン・ワイル(670夜)は、すでに1944年に次のように書いている。「数学の根本的基礎とその究極の意味についての疑問は未解決のままである。数学はどういう方向に最終的な解答を見いだすのか、あるいはその最終的な答えがそもそも期待できるかどうかもわからない」。

本書は、数学や数理を扱っている者すべてが、どこかで一度は読むべき一冊である。数学もまた不確実性や複雑性と戯れているということを、数学の流れを追いながらこんなに詳細に説いた本はなかった。

著者のモーリス・クラインは「ユークリッド以来の誰よりも数を理解している」と畏怖されてきたニューヨーク大学数学科の名誉教授で、この手の著作に最もふさわしい。

なぜ輝かしい栄光に包まれていたはずの数学の牙城は崩れたのか。一言でいえば、公理を前提にしてもっぱら演繹に頼ってきたからだ。

むろん数学的思考には演繹も帰納もあるが、数学というものを実証するには演繹を用いるしかなかったのである。これは厳密にいえば自家撞着だった。

原因はそれだけではない。そのうち厳密な推論を立てたり大胆なお題に向かうよりも、真理らしい真理を獲得することに酔うようになったのだ。実際にはいくつもの数学があるはずだったのに、一つの数学があると思いすぎたのである。

最初のゆさぶりは18世紀のイギリス哲学界におこった。トマス・ホッブズ(944夜)、ジョン・ロック、ジョージ・バークリーをへて、デイビッド・ヒュームがゆさぶりをかけた。

ヒュームは『人性論』(1739-40)で、デカルトが想定した精神も物質も実は作り事ではないかと言って、自然法則の必然性と永遠性と不可侵性を疑った。ヒュームは公理の存在までは否定しなかったものの、自然世界が不変の数学的法則に従うという定説にヒビを入れたのだ。

これは「人間は真理を得られない」「理性は普遍性をもっていない」と宣言したようなものだったから、当然、反論の狼煙が上がった。その代表者はカントである。

カントは『純粋理性批判』(1781)で数学のあらゆる公理と定理は真理であると宣言し、『プロレゴメナ』(1783)では純粋数学や純粋科学は既知の事実であって、人間はそれをアプリオリ(先験的)な総合認識としてもっているのだとみなした。ただし、経験によってはそれは確認されないともみなした。

理由は、われわれの精神にはそもそも空間と時間の形相があるからで、その形相にもとづく直観が経験を見ているからだというものだった。経験の粉を直観の型に入れるようにしているうちに、経験がそこに適合していくというのだ。

こうしたカントのいうアプリオリな総合知識は、われわれの精神がもともとユークリッド幾何学が示す空間に適合しているという説明になっていた。

19世紀になると、世界は必ずしもユークリッド幾何学だけでできているのではないことがあきらかになってきた。数学者たちは、ロバチェフスキー、ボヤイ、ガウス、そしてリーマンらが提出した「平行線公理の崩壊」を認めざるをえなかった。『新幾何学思想史』(1019夜)を読んでいただきたい。

非ユークリッド幾何学の登場は、数学者を困惑させた。ヤコービは「神はつねに算術を試みるものの、永久に幾何学しつづけられるものではない」と言わざるをえなかった。

ついで数学の基礎への疑問を広げていったのは、複素数という新たな性質をもつ数が“発明”されたのち、ウィリアム・ハミルトンの四元数、アーサー・ケリーの行列、ヘルマン・グラスマンの超数といった代用概念が登場したときだ。

さっそくヘルムホルツが『計算と測定』(1887)で、「算術の主たる問題は、自然現象に算術を機械的に応用することで生じている」と切りこんだ。これは、算術が何に適用できるかの回答は数学自身がもっているのではなく、経験のほうがもっているという意味だった。そのことをアンリ・ルベーグは冗談まじりに「ライオンとウサギを同じ檻に入れたからといって2匹になるとはかぎらない。5分後にはライオンだけになっている」と言って、ヘルムホルツに同調した。

化学でも同じことがおこる。水素2体積と酸素1体積でできるのは水3体積ではなく、2体積の水なのである。

こうしてしだいに数学は、新たな適用や応用にもとづいた発展をするように仕向けられていく。数学が真理体であることを維持するというより、観察された事実にもとづいた数学が勝手に発展していったのだ。

非ユークリッド幾何学も、アインシュタイン(570夜)の相対論が出るまでは、計量幾何学への道を模索していった。プラトン(799夜)の理想、どこへやらだ。

ここに追い打ちをかけたのは、ひとつには集合論における「無限集合」の解釈と、もうひとつには論理学による「論理代数」の登場だった。

アリストテレス以来、数学者たちは「物」の事実上の無限と「数」の潜在的な無限とを区別してきた。ガリレオやライプニッツ(994夜)やコーシーらは「潜在的な無限」があるのなら「事実上の無限」はないだろうという意見だったし、デカルトは「無限は認められるが、理解はできない」という立場だった。ガウスは「数学は無限の量を最終的なものとしてはなるまい」と発言した。

かくてフーリエ級数によって新たな段階を迎えていた解析学が、この問題に立ち向かうことになったのである。しかしその厳密化に進もうとしたとたんに立ち止まらざるをえなかったのは、「有限の和をもつ収束する無限級数」と「発散する無限級数」の差をなんとかしなければならなくなったからだった。

すでにフーリエ級数による三角関数において無限級数が重大な役割をはたしているだろうことはわかっていたものの、その厳密化はなかなかうまくブレークスルーできなかったのだ。そこでカントールが「数の集合論」のアイディアをもってそこをクリアしようとした。

有理数(正・負の整数と分数)の集合やすべての実数の集合も、ひとしく「数」とみなそうというのだ。

これでとりあえずは、無限集合も人間の精神が考えうる実体となったのだが、このことをうまく理解するのに、ずいぶん議論しなければならなかった。

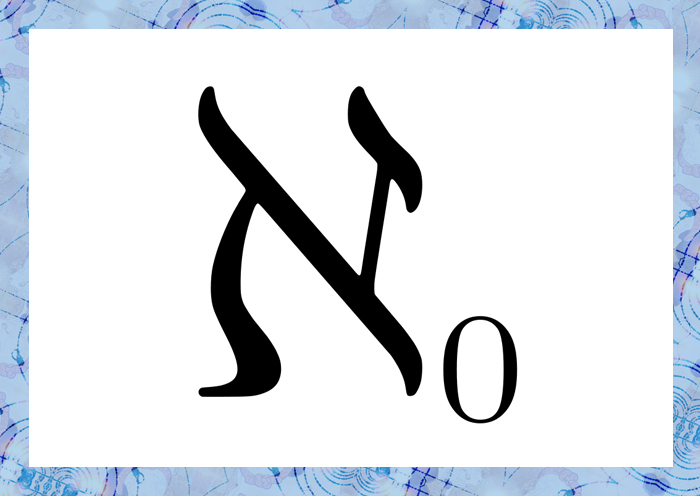

カントールの功績は超限数(超限基数)に加えて超限順序数を導入し、ある無限集合が別の無限集合より大きいことはどのように説明できるのかと言って、カントールならではの異能的発想を提供した。集合の濃度を示す「アレフ数」も提案された。しかし、なかなか理解はされない。

いまなら、たとえば地球が過去に存在していたとするのなら、地球はどんな時でもその年齢は無限になりうるといったメタフォリカルな見方でも理解できるはずの問題なのだが、当時は、デデキントは「理解できるが、信じられない」と言い、クロネッカーはカントールのことを「大ぼら吹きの数学者」と詰(なじ)った。

あのラッセルでさえ1901年に「カントールは微妙なまちがいを侵したのではないか」と書いていた。

いったい何が数学界を揺るがしたのか。いまではその理由はほぼわかっている。数学に逆理(パラドックス)が生じることを、数学が考えてこなかったのである。

もう少し正確にいえば、数学そのものを追求してきたぶん、数学というものを成立させている基盤のことを考えてこなかったのだった。

この反省は大きい。こうして次々にブール、ペアノ、ラッセル、ホワイトヘッド(1267夜)、フレーゲ、ラムジー、ゲーデル(1058夜)らがその問題にとりくむことになったのである。

問題は大きく二つに分けられた。ひとつは「非数学的な矛盾や逆理を扱う方法」を検討すること、もうひとつは「数学的な矛盾や逆理を扱う数学」を提唱することだ。

前者は「言葉と論理」という問題を扱い、その後の言語論理学と記号論理学の境界に向かって多くの数学者が突入していった。後者は少数の者がとりくみ、ゲーデルの不完全性定理に向かう道程になった。ヒルベルトがこれらを「超数学」というふうにまとめた。

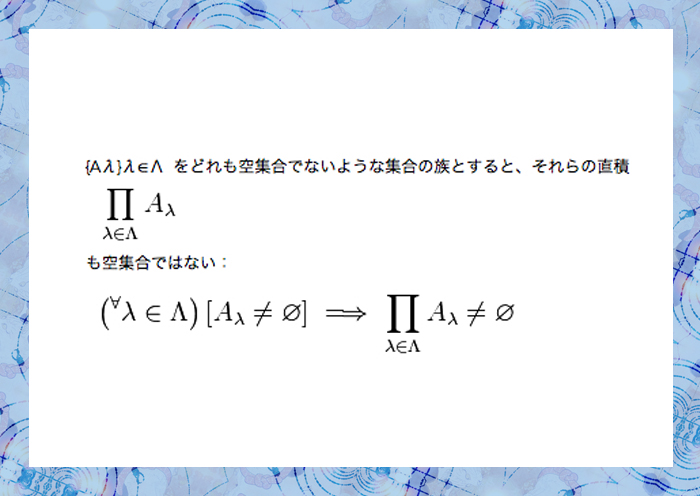

数学的な糸口はツェルメロの「選択公理」とブールの「論理代数」にあった。カントールはすでに実数の任意な集合には整列順序が入ってくるという予想をたてていた。

ツェルメロは1904年に、あらゆる集合が整列集合にできることを証明し、それが選択公理にもとづくことを指摘した。

もっとも選択公理に最初に注目していたのはジョゼッペ・ペアノである。『算術の原理』(1889)を書いた。ペアノは、多くの集まりの各々から一つの集まりの要素を選ぶ任意の法則を無限回適用することはできないと述べていた。ペアノは記号論理に踏み出して、「概念・量化詞・そして・または・非」といった連結語の導入も試みていた。

ペアノについては、「遊」を創刊してまもなく十川治江が「ペアノっていいですね」と言ってきて、しばらくその周辺を散策したものだ。大いに示唆を受けた。ペアノの『算術の原理』は人間が「数える」ようになった理由を数学的に考えたもので、のちに岡潔(947夜)などを読むまで、その心底が窺い知れなかった。

ペアノの試みの一部を引き取ったのがツェルメロだ。ツェルメロは、選択公理がそれ自身を証明することもその否定をすることも不可能なものであって、したがって独立しているものだと考えた。ぶっちぎりだった。

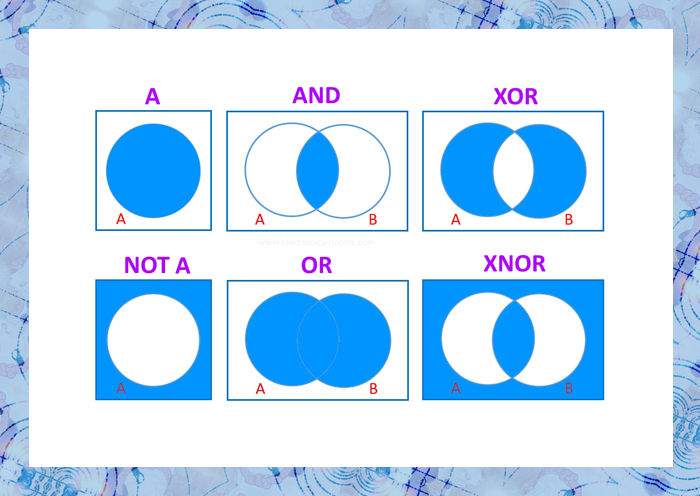

一方、ジョージ・ブールが『論理の数学的分析』(1847)で代数的推論の一般化を試み、さらに『思考法則の研究』(1854)で論理代数を提案してからというもの、代数記号にはおそるおそる「意味の集まり」が付与されることになった。

どういうことか。たとえば「犬の集まりx」と「赤い動物の集まりy」は、xyとしては「赤い犬の集まり」を意味するようになり、そこに「白の集まりz」が加われば、x=yzのときはzx=zyが成立するとみなされたのだ。

ついに数学に「意味」がずかずかと入ってきたのである。もう少し正確にいえば「関係」が入ってきたのだ。

かくして異才ゴットロープ・フレーゲは『概念記法』(1879)と『算術の基礎』(1884)で、命題が陳述されていることとそれが真であることのあいだには、とんでもなく食い違いがあるはずだと指摘して、「多くの命題は述語による含意でしかつながらない」という驚くべき“発見”を発表した。ぼくにとっては待ちに待った指摘が、この時期に提出されたのだ。

他方で、パラドックス(逆理)をめぐる議論が進んだ。この議論は、古典的にはアリストテレス(291夜)の「この命題は誤りである」という命題にまつわる解釈から始まっている。

命題をSとすると、ここには「もしSが正しいならばSの述べていることは正しいから、それゆえSは誤りである」と、「もしSが誤りであれば、これがSの意味するものであるのだから、Sは正しい」というパラドックスが生じる。

正しそうな前提や仮定と正しそうな推論をしたはずなのに、結論が受け入れがたいものになるのがパラドックスである。

このパラドックスにはさまざまな変形があるが、よく知られているのは「うそつきパラドックス」の部類だ。「私は嘘を言っています」や「クレタ人は嘘を言っていると、クレタ人が言っている」などを、どう説明するかにかかわっている。その当人が本当に嘘を言っているとすれば当人は真実を述べていることになり、もし真実を述べているとすれば当人は嘘を言っていることになる。

「次の文は誤りである。前文は正しい」にも似たようなパラドックスがあらわれる。もし前文が正しいのなら後文は誤りであり、後文が誤りなら前文も誤りということになり、矛盾が生じる。後文が正しいのなら前文の内容も正しいのだが、そうすると後文は誤りとなってこれまた矛盾が生じてしまう。

この厄介な「矛盾する命題」に、ラッセルとフレーゲが挑んだ。ラッセルはのちに有名になる二律背反(アンチノミー)のパラドックス「床屋のパラドックス」を例にした。

1058夜にも紹介したが、このパラドックスはこういうものだ。ある村の床屋が「自分で髭剃りができる村人の髭は剃らないが、自分で髭剃りができない村人の髭は剃ります」という広告を出したのだが、床屋は自分自身ののびてきた髭を剃るべきかどうか自問するはめに陥ったというもので、もし言明の前半部に従うと床屋は自分の髭を剃れるのだから髭を剃ってはならないことになるのだが、そのように剃らないのなら、後半部に従って自分で髭剃りしないすべての村人の髭を剃るべきなのだから、床屋は自分の髭を剃らなければならない。床屋は窮地に陥ってしまったのである。

バートランド・ラッセルは、自分自身を要素として含まない集合全体の集合Rの存在からは矛盾が導かれることを示し、数学的言明にも論理的言明にもオートロジカル(自己指示的)なものとヘテロロジカル(非自己指示的」なものがあり、これを説明するには循環論法に突入するしかないと示唆したのだった。ポアンカレは、そこには非叙述的定義がかかわるとみた。

ゴットロープ・フレーゲの『概念記法』は数学の命題を記号による表記で証明できるようにした試みで、記号論理学はここに始まったと言ってよい。『算術の基礎』(1884)は数学に意義(Sinn)と意味(Bedeutung)の区別を与え、そんなことができるのかというほど画期的だった。数学的表現には意味のほかに意義ももっているという指摘だった。パラドックスに立ち向かうには、このような外延論理的な視点も必要だったのである。

フレーゲについては、ヴィトゲンシュタイン(833夜)とともにわが編集工学の起爆にもたらしたものも大きい。

こうして現代数学は「無矛盾性の確立」をどのように議論できるかという必死のコースに入っていった。本書のクラインはこう説明している。

「このように、20世紀初頭の数学者は幾つかの難しい問題に直面していた。すでに見つかっていた矛盾も解決しなければならなかったし、新たな矛盾はおこらないということを確証するために、数学のすべての分野にわたって無矛盾性を証明しなければならなくもなっていた。これらの問題はあまりにも決定的に見えたので、選択公理は多くの数学者たちには受け入れられなかった。そのせいで、この公理に依存していた多くの数学定理も問題になったのである。しかし、もっと受け入れられやすい公理を用いていれば、これらの定理は証明できただろうか。選択公理についても、しだいに重要性が増しつつあったカントールに始まる連続体仮説についても、それを証明するのか反証するのか、その行く先の是非を決めなければならなくなってきたのである。」

ポアンカレやワイルもこうしたことにアタマを悩ませていた。ツェルメロの選択公理に戻って議論するしかなくなったとは思えない。しかし、それに代わる公理を見つけるというのも、その前に、そもそも数学が無矛盾であることを明示化しなければならなかったのだ。

しかしはたして、そんな究極に突っ込んでいくことなんて可能なのか。ホワイトヘッド(1267夜)は「論理学の前提そのものの無矛盾性には形式的証明はありえない」と言っていた(1907)。

ラッセルとホワイトヘッドは他に先んじて、記号論理学の根底にかかわる大著『数学原理』(プリンキピア・マテマティカ)を著して、明示された公理の一組とそれにまつわる推論の規則だけで数学的真理のすべてを導き出せるだろうという試みにとりくんだ。

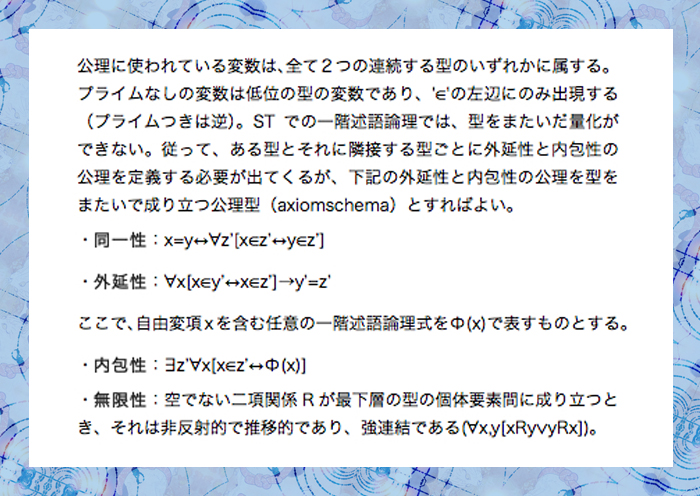

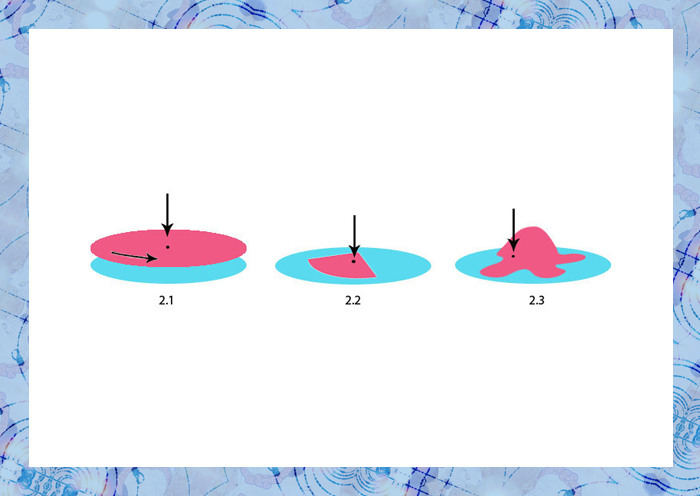

まず、未定義概念のひとつである命題をとりあげて「命題の論理学」の可能性をさぐり、ついで命題関数に進んで、命題関数が集まりの要素を指定するのではなく、性質によって要素を説明するのであることを明らかにして、対象物の無限の集まりを有限の集まりと同じように容易に扱えるように定義した。これは内包的定義と呼ばれた。

次に、対象物の集まりが自分自身を要素として含むパラドックスを避けるため、階型理論(タイプ・セオリー)を組み立てた。これは「型」を階層で分け、「クレタ人は嘘を言っていると、クレタ人が言った」の前半と後半では型が異なっているのだから、論理を成立させている所在が1階フロアと2階フロアで異なっていることを説明しなくてはならず、それには階型という考え方を導入しなければならないと指摘したものだった。

ラッセル流にくだいていえば、「確定記述は指示対象を意味としているという前提を捨てなさい」ということになる。あるいは「制限を加えておかしな集合をつくれなくする」というふうになる。うまい手だった。

こうした試みは斬新なものではあったが、しかしフランク・ラムジーらによって、「こんな考え方を用いないと証明できないようなものは、仮にも証明できたとはみなされない」と批判された。ラッセルとホワイトヘッドも『数学原理』の4巻目を放棄せざるをえなくなった。論理主義の前途がにわかに暗くなってきた。

論理主義に代わって浮上してきたのは直観主義だった。先駆者はレオポルト・クロネッカーだ。「神が整数をつくって、あとはすべて人間が創作した」というように、クロネッカーは整数だけは直観でも明白に認知できると見て、整数を基盤にした実数体系を組み立て、それで計算ができる方法があることを主唱した。根の計算ができるなら多項方程式の根となる無理数も扱えると見たのである。

この直観主義にはポアンカレも乗った。ただしポアンカレは数学的帰納法なら直観主義に妥当だが、これを論理学に転用することは不可能だと考えていた。またボレル、ベール、ルベーグも半分だけ直観主義というアプローチにとどまった。

これらを吸収して本格的な直観主義に踏み出していったのは、オランダのラィツェン・ヤン・ブラウワー(ブローウェル)である。トポロジーの不動点定理でも有名なブラウワーは、数学的思考というものが「経験とは独立して自身の世界をつくる組み立てのプロセスにほかならない」とみなして、『数学の基礎について』(1907)をまとめた。

数学は言語からまったく自立した自足的なもので、単語や言葉を借りるのは真理を伝えるためであって、われわれには言語よりもずっと深く数学的思考が精神に入りこんでいるのだと主張したのだ。

ブラウワーの主張は、言葉にいっさいの未練をもたないという点では敢然としていた。

言語は知覚の世界をあらわすもので、したがって「論理学は数学に依存するが、数学は論理学に依存していない」というのだから、ごりごりだった。あまりにごりごりになったため、公理から結論を演繹するという数学プロセスも認めない。論理学のみならずいっさいの公理主義の余地を認めなかったのだ。

こうして直観主義は、排中律を何度も用いて数学的実体を確立しようとする論理主義に真っ向から文句をつけたのである。しかし、これでは論理と直感の挟み打ちにあって、数学は立ち往生するしかない。ヒルベルトが第3の道として形式主義を提案した。

1900年のパリの国際数学者会議でダヴィット・ヒルベルトは「ヒルベルトの23の問題」(ヒルベルト・プロブレム)を発表した。現代数学の方向性を画期的に予知したものだ。

ここでその全体を見ることはしないけれど、なかで数学の無矛盾性を証明することの重要性が力説されていた。けれどもその後の十数年間は論理主義と直観主義があからさまに激突していて、解決策の提示をしなかった。あとの十年は模索が続いた。そのあいだに、ヒルベルトはゆっくりと論理主義による方法を棄てると決めた。

かくて1927年、突如として次のような激しい決断を発表した。「数学の基礎を築くために、私はクロネッカーのように神を必要としない。またポアンカレのように数学的帰納法に合った特別な理解力の仮定が必要であるとも思わない。ブラウワーの第一義的な直観も必要としない。ラッセルとホワイトヘッドのように、現実的で実質的な命題を無矛盾性の証明によって立証できないから無限公理や還元公理や完全性の公理を必要とすることも、認めない」。

では、どうするのか。ヒルベルトは数学と論理学のすべてを記号形式であらわすことにした。使用記号はブラウワーの言う知覚を反映してしまうかもしれないが、おかまいなく直観を排するつもりで組み立てていった。形式主義の出現だった。

ヒルベルトは、こう考えた。「ある公式が正しいための必要十分条件は、各公式が形式的な体系の一つの公理であるか、あるいはそれ自体がある演繹法則によって導き出されるような連続した公式の最後のものとして得られればよい」と。

ヒルベルトにとっての真の数学とは、「それぞれがその数学とともにそれ自体の論理を構成し、またそれぞれがそれ自体の概念・公理・定理を演繹するそれ自体の法則とそれ自体の定理をもっている形式的な体系の集まり」なのである。ヒルベルトはこれを「超数学」と名付けた。

超数学は論理主義と直観主義の対立のあいだを、あたかもラグビーの密集突破のように独走して提唱された。数学が自分を脚下照顧しても客観性を失わないような形式主義的な数学思考をすること、それがヒルベルトが考え抜いた超数学だった。

そこには「無矛盾性」と「完全性」が謳われた。ユークリッド幾何学の妥当な予想はユークリッドの公理自身によって証明されるべきであり、ゴールドバッハの仮説(あらゆる偶数は二つの素数の和である)は整数の公理で証明できるはずだということだ。

1925年、ヒルベルトは「明確な数学問題はすべて必ず解決ができる」と豪語した。1930年の論文「数学の基礎」には無矛盾性と完全性を立証する超数学法があるとも言い切った。

1058夜)だ。

ゲーデルは1930年に、命題と命題関数を含む第一次の述語計算の完全性の証明を発表し、その翌年に整数の算術を含む広範囲な数学の無矛盾性を論理主義でも直観主義でも形式主義でも立証できないことを証明してみせた。「不完全性定理」の出現だった。

不完全性定理については1058夜に詳しく説明しておいたので屋上に屋を架すことはしないけれど、ここに数学は、ブラウワーが「直観的に確かなことは数学では証明できない」と言ったことに対して、「直観的に確かなことは数学的証明を超えていることが証明できる」というゲーデルの宣言にまで到達してしまったのだった。

ワイルはびっくりして「数学は疑いもなく無矛盾なのだから神は存在する、しかしわれわれにはその無矛盾が証明できないのだから悪魔も存在する」と書いた。

ゲーデルの衝撃からしばらくして、さらに大きな衝撃が一連の論文群となって数学界を席巻した。レーベンハイム=スコーレムの仮説理論だった。レオポルト・レーベンハイムとトラルフ・スコーレムが「数学構造のもうひとつの欠陥」を示す定理を明らかにしたのである。

これは一言でいえば、数学のある分野もしくはすべての数学の基礎としての集合論のために、論理学的で数学的な公理を設けたとしたとき、そこから得られる無矛盾的で完全無欠だとおぼしい解釈が得られるとしても、それとは別の解釈が必ずありうるということを示したものだった。

わかりやすい例でいえば、「アメリカ人の特徴をアメリカ人だけを特徴づけたリストによって表示できたとすると、そのリストからアメリカ人とはまったく異なる別の特徴をもった種族あるいは人種が必ず見つかってしまう」というようなことをあらわしている。

数学的にいえば、数学的な対象群としての唯一無二の集まりを特徴づけるはずだった公理系は、唯一無二ではなかったということになる。えらいことになったのだ。

モーリス・クラインはこの衝撃をこう説明する。「ゲーデルの不完全性定理は、一連の公理はその公理が内包するはずの数学分野に属するあらゆる定理を証明するのに十分ではないことを教えるのだが、レーベンハイム=スコーレムの定理は、一連の公理が意図したものより多くの本質的に異なる解釈があることを示したのである。数学的実在は公理系に明確に組み入れられないことになったのである!」。

不完全性は非範疇性を意味している。しかし、レーベンハイム=スコーレムの定理はそれよりはるかに強く、かつ徹底的な方法で範疇性そのものを否定してしまったのである。

数学者たちは非ユークリッド幾何学が出現してきたときのことを思いおこして、気を落ち着けようとした。しかし誰も彼もが、ヒルベルトすらも数学は孤立してしまったと感じていた。ぼくがいっとき大好きになったフェリックス・クラインは「わが学問はますます孤立化する危険にあると考えざるをえない」と綴り、ポアンカレは「外界の存在を忘れる純粋数学者は色と形を組み合わせる方法は知っているが、それはモデルがいない画家のようなもので、その創造力はすぐに枯渇するだろう」と言い捨てた。

ヘルマン・ワイルはこう書かざるをえなかった、「数学は独立した学術ではなく、全体としての人間存在の一部だったのだ」。

純粋数学に向かえば向かうほど、数学は不純だったのである。そこにはあまりにも厄介な「不確実性」が入りこんでいたわけなのである。

本書がぼくにもたらした不確実の本分にかかわるメルクマールは、だいたい以上のようなことだ。

だいぶんはしょったので、意図がわかってもらえたか心配だが、これをまとめていえば、数学も超数学もすこぶる不完全であって、かつまたコンティンジェントだったということなのである。数学は「別様の可能性」としてのコンティンジェンシーをずっと以前からもっていたということだ。

しかしながら、この現代数学の物語は、他の領域の議論の具合にくらべて、まことに真剣だったともいうべきだった。

たとえば経済学もまた1970年代以降には「不確実性」を問題にしていたのだが、それは経済動向が予測できないことをもって不確実性の要因さがしに向かったのであって、そもそも経済社会や社会経済が不確実なコンティンジェンシーを孕んでいることを告白したものではなかった。せいぜいフランク・ナイトが「リスク予想ができないこと」を「不確実性」と名付けてから慌てた程度だった。

それゆえ多くの経済主義者たちもエコノミストも企業家も、不確実性に面と向かっているわけでなく、いまもってあいかわらず統計処理による「およその予想」に向かっているだけなのだ。

本書が赤裸々にした数学物語は、まったくそういうものではない。多くの数学者たちが数学そのものの存在を賭けて、数学の不確実性の超克の可能性を模索したのだった。たいへんに凛然としているし、苦悩をさえ数学的にあらわしていた。見事というべきだ。

ぼくが今夜伝えておきたかったのは、このことだった。数学というもの、やっぱり格別なコンティンジェントな味がする。だとしたらわれわれも、数学に戻らないで事態の不満など、述べるべきではなかったのである。

⊕ 『不確実性の数学』 ⊕

∈ 著者:モーリス・クライン

∈ 訳者:三村護・入江晴栄

∈ 発行者:株式会社紀伊國屋書店

∈ 印刷:近藤印刷

∈ 製本:三水舎

⊂ 1984年12月20日発行

⊗目次情報⊗

<上巻>

∈∈ はしがき

∈∈ 序論―テーゼ

∈ 第一章 数学的真理の創世記

∈ 第二章 数学的真理の開花

∈ 第三章 科学の数学化

∈ 第四章 最初の瓦解―真理の衰退

∈ 第五章 論理学的学問の非論理的発展

∈ 第六章 非論理的発展―窮地に陥った解析

∈ 第七章 非論理的発展―一八〇〇年頃の窮地

∈ 第八章 非論理的発展―楽園の城門にて

<下巻>

∈ 第九章 閉ざされた楽園―理性の新しい危機

∈ 第十章 論理主義対直感主義

∈ 第十一章 形式主義者と集合論の基礎

∈ 第十二章 災禍

∈ 第十三章 孤立した数学

∈ 第十四章 数学はいずこへ?

∈ 第十五章 自然の権威

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊗ 著者略歴 ⊗

モーリス・クライン

ニューヨーク大学のクーラン数理科学研究所の数学名誉教授。Mathematics Magazineの元編集者で、Archive for History of Exact Sciencesの現編集長である。またグッゲンハイム研究員であり、ドイツでフルブライト講師であった。