父の先見

講談社選書メチエ 2005

編集:山崎比呂志

装幀:山岸義明

トラウマについて、何かを書きたいと思っていた。かなり厄介な相手である。自分の中に他者がいたり、戦争の傷痕が残響したりする。子供の頃のふやふやの心のどこかに刺さったとても小さな棘がトラウマになることもある。多くの人々を襲うトラウマもある。たとえば、次のようなこともトラウマだ。

一九四五年九月二七日にGHQお抱えのジェターノ・フェーレイスが撮った一枚の写真が新聞に大きく掲載されると、それが日本人の新たなトラウマになった。天皇とマッカーサーの写真だ。半藤一利は「このときほど祖国の敗亡が無念に思えたことはない」と述懐している。国全体にも共同体にもトラウマはおこりうるのである。

下河辺美知子の『歴史とトラウマ』(作品社)を読んでいたら、尾崎豊の《15の夜》の歌詞とメロディには多くの者をしてトラウマの誘発と沈静をまたがせる境界線が動いているというような指摘があった。なるほど尾崎の歌のみならず、多くのヒットソングはトラウマ的表象性に富む。それは「歌」であるがゆえに、辛くない。ぼくは大正七年以降の童謡を聞いたり歌ったりするたびに、そのトラウマ境界線をうろついているのが好きなのだ。

一九九五年は日本における「トラウマ治療」元年になった。この年、一月に阪神淡路大震災が、三月にオウム地下鉄サリン事件がおこった。いずれも後日、多くの者にトラウマを呼び寄せた。「解離」とか「DV」(ドメスティック・バイオレンス)という言葉もこの年に知られるようになった。

このようにトラウマの要因には、社会現象からポップソングまでが含まれる。とても巨きなものなのだ。けれども今夜はトラウマを広く捉えるのではなく、まずは精神医学の領域のなかで扱うことにする。そこで本書を選んだ。

トラウマ(trauma)という呼称はギリシア語の「傷」という意味に由来する。英語圏ではオックスフォード英語辞典が記録してきたように、十九世紀末までは「肉体に受けたひどい傷」のことだった。それが二十世紀になって変わっていった。

アメリカの行動心理学者ウィリアム・ジェームズは「トラウマは魂に刺さった棘である」というふうに表現した。さらにフロイトが物理的な傷も心理的な傷も後遺症となるとみなしたことから、精神医学用語として使われるようになって、もっぱら「外傷性神経症」としてのトラウマが強調されるようになった。以降、トラウマといえば“psychological trauma”のことである。

その後はDSM(アメリカ精神医学会の診断マニュアル)で、トラウマのなかでもPTSDが特定されるようになった。この特定がよかったのかどうかは、わからない。

PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder)は「心的外傷後ストレス障害」のことである。事故・災害・戦闘場面などに出会ったときのショック、パワーハラスメント、いじめ、ドメスティック・バイオレンスなどで受けた心の傷害、虐待や強姦を体験させられたときの被虐感、体罰や苛酷な労働などを強制されたことの記憶などが、その後の心的状況に強い影響をもたらしている後遺症のことをいう。

本書は、これまで『トラウマの表象と主体』(新曜社)、『トラウマ映画の心理学』(新水社)などで広く識者のトラウマ研究を構成してきた森茂起が、その名もずばりの『トラウマの発見』のタイトルをもってその一部始終を、とくにPTSDの症例発見の歴史に焦点をあててわかりやすく案内した。ぼくなりの感想と見方を加えて紹介する。

デヴィッド・リーンの映画《ライアンの娘》(一九七〇)には典型的なPTSDの患者とおぼしい英国人将校ランドルフが描かれている。映画では、第一次大戦中のアイルランドの美しく厳しい自然を背景にした小村を舞台に、酒場の主人ライアンの娘のロージーの結婚と、戦場で負傷を受けたためその地に休暇配属された将校ランドルフの道ならぬ恋が描かれる。

小村にやってきた新参の将校ランドルフを村人たちは期待と畏敬を抱いて迎えるのだが、どうも様子がおかしい。何かに怯えたようにも、何か張りつめたようにも見える。言葉数も表情の変化も少なく、ときどき言葉に詰まる。ただライアンの娘はこの将校に惹かれた。

ランドルフがこの穏やかな部隊に配属されたのは、戦地で大きな負傷をしたからだった。村人たちは戦地の激闘がさぞや大変だったのだろうとは思うのだが、ランドルフはそれどころではない。周囲で大きな音がするたび、ぎょっとする。しばしば当時のフラッシュバックがおこり、パニックになってしまう。

そういう映画なのだが、森茂起はランドルフが映画で見せている症状はあきらかにPTSDだと診断する。「侵入的再体験」「回避行為」「麻痺状態」「覚醒亢進」というPTSD特有の典型的な症状が出ているからだ。

ふつう、われわれの記憶は正確には再現ができない。多くの記憶はうろおぼえになっているか、過去の体験を編集した物語になっている。やがて時がたつにしたがって整理が進み、記憶が編集されていくのが、通常の記憶の性質なのである。

記憶が編集されているのはその通りだ。ぼくは夢の中でも記憶の編集が試みられていると思っているのだが、それはともかくとして、日常的な記憶は時間経過とともに刻々と変わっていく。記憶は「いわば編集されたドキュメンタリーフィルム」のようなもので、都合の悪い部分はカットされて、都合のいいプロットや他の場面が挿入されて編集保存されていく傾向がある。

ところが、トラウマ性の記憶はそうならない。同じ映像がいつまでも変わらぬ臨場感でフラッシュバックする。編集がない。フラッシュバックがくりかえされるので、そのぶん強烈であり、物語性もふえていかない。これがランドルフに見られるPTSDの特徴、「侵入的再体験」なのである。精神医学では通常の記憶を「物語記憶」とし、トラウマ性の強い記憶を「外傷記憶」ということもある。

誰だってそうだろうが、われわれには怪しい人物を避けたり、ちょっとした危険を察知したり、事故のおこりやすいところには近寄らないという状況回避の能力がある。また、苦痛をもたらしそうなことや不得手なことや苦手なことから思わず逃げたくなる気分ももっている。

この「回避行為」がトラウマ的な体験に対して異様にはたらくのが、もうひとつのPTSDの特徴である。ランドルフは戦場の出来事を黙して語らないようにするばかりか、それに類する場所には近づこうとしなかった。

どうやらランドルフにはおこっていないようなのだが、PTSDには感情や知覚が鈍磨するという特徴もあって、こちらはPTSD患者を極端に無表情にさせる。それが苦痛に対してだけでなく喜怒哀楽の全般におこる。PTSDは心の中に「麻痺状態」をつくるのだ。

その逆になることもある。それが「覚醒亢進」(過剰覚醒)で、感覚がやたら研ぎ澄まされてしまう。これは次のショックを警戒して身構えている状態と解釈できるもので、小さな刺激に対して激しい反応がおこるようになる。そのせいで不眠になっていくということも多い。

このようにPTSDには「侵入的再体験」「回避行為」「麻痺状態」「覚醒亢進」という、それぞれ異なる症状がおこる。いずれも本人には辛い気分に苛まれることが多くなるが、しかしこれらの反応は必ずしもネガティブな行為とはみなせない。むしろ生体にとっては正当な自己防御反応であろうともいえる。このあたりの解釈が難しい。

たとえば危険を避けるための回避や危険を察知するための覚醒は、身を守るには必要な反応行為であるし、苦痛を和らげるためにはときには麻痺することも必要だ。実際にもスポーツ選手や格闘家や登山者などは、こうした回避と麻痺を格別な方法で鍛え上げている。それゆえ、これらは「異常な状況に対する正常な反応」でもあったのである。

それなら、何が一般の生体防御反応ではなくてPTSDの症状だと診断されてしまうのかというと、ぼくにはまだ釈然としないのだが、特定の事故体験や被虐体験にもとづく特別な反応が一ヵ月以上続いたときに、そうみなされる。例のアメリカ式のDSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)に、そう規定されている。

かつてPTSDは「惨事トラウマ」というふうに呼ばれていた。

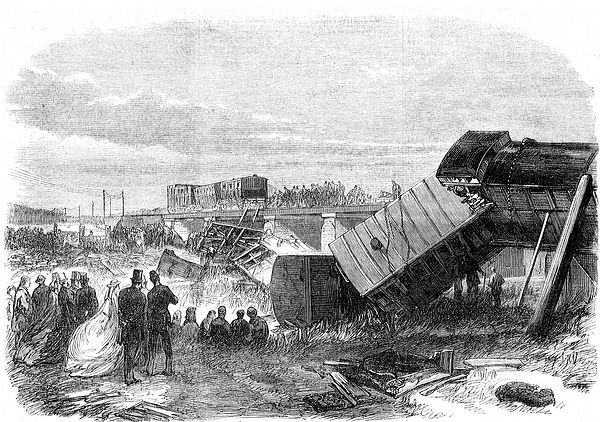

鉄道事故のような惨事が神経に及ぼす後遺症が問題になったからで、一八四〇年代から鉄道網が飛躍的に発達したことと関係があった。当時、しょっちゅう事故がおきていた。チャールズ・ディケンズも一八六五年六月九日の鉄道事故について手紙をのこしていて、「いまそのことを書くだに威圧を感じる」と書いている。

ディケンズの遭遇した事故はたいしたものではなかったようだが(それでもすぐに車両を飛び出した)、ジョン・エリクセンが一八六六年に書いた「鉄道事故及び他の原因による神経系の傷害」では、けっこう重度の後遺症が報告された。エリクセンはディケンズのような例に「鉄道脊椎症」(railway spine)という病名を思いついている。「機械的傷害がないのに神経が冒されている症状」とみなされたのだ。この直後から「惨事トラウマ」の症例がやたらにふえていった。

ジャン゠マルタン・シャルコーは、ぼくがずっと気になってきたサルペトリエール病院の病棟院長だ。パリの催眠学派を語るには欠かせないし、フロイトに催眠療法を指導したのもシャルコーだった。シャルコーの人物と思索については、シャルコー自身が書いた『神経学講義』(白揚社)、フーコーの『狂気の歴史』『性の歴史』(新潮社)、江口重幸の『シャルコー:力動精神医学と神経病学の歴史を遡る』(勉誠出版)にも詳しい。

当時のフランスの催眠療法は、メスメリズムの影響を受けたシャルコー率いる大催眠主義のサルペトリエール学派と、リエボーやベルネームが主導する小催眠主義のナンシー学派に分かれていて、トランス状態(変性意識状態)を言語的暗示で誘発するナンシー学派に対して、シャルコーのサルペトリエール学派は心因の直接的な誘発による催眠療法を試みていた。

そのシャルコーが鉄道事故による後遺症は、被害者が事故に遭遇したときに自発性を失って自己誘導的な催眠状態に入ったせいだと解釈した。のちになっても外部刺激を無防備に受けるようになり、トラウマ的な神経症が継続される症状があるとみなされたのである。心が感度の高すぎる印画紙のようになったからで、そのためそこに刻印された画像が何度もよみがえるのだと解いたのだ。

いまでは、このシャルコーの解釈が示した「トラウマと被暗示性の関係」はそこそこ再注目されているようだが、当時は惨事トラウマ研究は別の展開を見せて、ハーマン・オッペンハイムが世紀末に『トラウマ神経症』(一八八九)を著し、その路線のほうに主流が傾いていった。

最近のトラウマ研究史では、ピエール・ジャネやフロイトのヒステリー研究の傍らにひそんでいた「解離」をめぐる理論に注目が集まっている。フランク・W・パトナムの『解離』(みすず書房)がこのあたりのことを明快にしたためだ。

パトナムの『解離』を読んだときは、さすがにいろいろ考えさせられた。原著は一九九七年の執筆で、中井久夫の訳が出たのが二〇〇一年だった。千夜千冊を始めて一年がたっていた。

解離(dissociation)とは、広くは「連続している心の機能に不連続が生じる現象」のことをいう。不連続が生じるポイントや帯域は、はっきりしない。記憶・感情・意識などの心の動きのどこかに断裂がおこる。それによって人格そのものの連続性に破れ目ができたり、一定時間だけに何かの失落がおこったりする。こうした症状のちがいによって、解離にもさまざま多様な特色が出る。

パトナムはそのいちいちにかなり厳密な概念規定を与えて説明していた。ぼくは一読、いかにも二一世紀の心の病気を「解離」という病名が覆い尽くしたがっているような印象をもった。

それをのちにDSMがかなり一般化した。たとえば「解離性健忘」は、震災に襲われたときの家から逃げ出すまでのあいだの記憶がごそっと抜け落ちてしまうような解離を示すことになった。通常では忘れるはずがない重要な行動なのに、その直後でも思い出せないこともあるらしい。「解離性遁走」は突然に行方不明となって、遠く離れた町や土地で別の名前で暮らしているような例をいう。かつては「蒸発」とか「記憶喪失」とかと言われていたが、生活史の単位のまま人格が解離されていると解釈された。

複数の人格が同時に存在する解離もある。以前はこれを「多重人格障害」と言っていたけれど、最近ではもっぱら「解離性同一性障害」(DID)と呼ぶようになった。ビリー・ミリガンはDIDだったのである。

憑依状態になること、悪霊にとりつかれたと思うこと、宗教的なトランス状態になること、体外離脱がおこることなども、パトナム以降は「解離」とみなされる。これまで “超常現象” に一括されていたことの多くが、解離性をともなう精神意識の変調として分析されるようになったのだ。

解離という見方を最初に提起したのはピエール・ジャネである。一八八九年の『心理自動症』のなかで「意識の解離」をとりあげ、「ある種の心理現象が特殊な一群となって忘れさられるかのような状態」を下意識による「解離」の動向とみなして、ヒステリー症状はこのことが原因になっていると見た。

ジャネは、一般的な人間の自己意識というものは過去の記憶を適切に分類したり統合したりすることで次の脅威に備えるようになっていると考えていた。みんながそうなっている。ところが、あまりの「激越な感情」を体験した患者を観察していると、既存の認知の枠組みに恐ろしい体験を組み込むことができず、意識から切り離されてしまっているように見えた。これはきっと下意識が「解離」をおこしていたのであろうというのである。

ジャネの洞察は鋭かったが、なぜかその後の研究成果は持続しなかった。晩年は評判も聞かない。代わって登場してきたのがフロイトなのである。

フロイトはシャルコーの催眠療法、ジャネの解離をめぐる見解とともに、先輩のヨーゼフ・ブロイアーが一八八〇年末から二年をかけて治療したアンナ・Oの臨床報告に影響を受け(のちに有名になった症例)、トラウマ神経症だけでなく一般のヒステリーの背後にも過去の出来事が関与しているという方向に進んだ。

一八九五年、フロイトは『ヒステリー研究』をまとめ、ここからトラウマやヒステリーの深層には幼少年期の性的体験が蹲っているという解釈をするようになっていった。いわゆる「誘惑説」である。トラウマやヒステリーは、幼少年期の子供に大人が「加害的ないかがわしさ」をもって誘惑したことに起因するというものだ。

この解釈はかなり広まったのだが、ところが二十年後、フロイトはこの「誘惑説」を捨てて、あらためて「無意識」とトラウマを結び付けるという大胆な仮説に挑戦する。自ら「ナイルの源流の発見」に匹敵すると自慢した発見だった。

われわれは、この「フロイトの訂正」のせいもあって、はたして心理の奥座敷にあると指摘されたものが、いったい「抑圧」なのか「解離」なのか、いまなお大きな謎を手渡されたままなのだ。困ったものだ。ぼくはフロイトが最終的に突き進んでいった「ゾーン」が何だったのか、いまなお了解しえないでいる。いつかそのことについての本も、とりあげたい。

二十世紀の「惨事トラウマ」は、長期にわたった第一次世界大戦によって広範なものになっていった。チャールズ・マイヤー命名の「シェルショック」(砲弾ショック)という言葉も生まれ、至近弾の爆発の衝撃が肉体の殺傷だけではなく、心の殺傷をももたらしている症例が次々に上がってきた。そこにおこっているのは、脳震盪性ショックだけでなく情動性ショックだったのである。

戦争は存在を脅かしているということそのものが、誰彼になく「戦争神経症」ともいうべき症例をばらまいていることが議論された。まさに《ライアンの娘》のランドルフのトラウマが大戦によって広がったのだ。イギリスの傷病兵の四〇パーセントが精神崩壊(mental breakdown)をおこしていたという報告もある。

精神科医のルイス・イェランドは戦後すぐに『戦争のヒステリー障害』(未訳)を著して、こともあろうに、患者たちはネガティヴィズム(拒絶症)を見せているのだから、そういう兵士には厳罰を科し、軍法会議にかけるようにすれば、ヒステリーは治るなどと提案した。精神医学界は「戦争心理学」に混乱させられたのである。これらの事情については人類学出身のアラン・ヤングの『PTSDの医療人類学』(みすず書房)などに詳しく述べられている。

大戦がおわると、シェルショックや戦争神経症をめぐる議論はなんとなく退嬰していった。難問だったせいもあるが、「心の病気」が時代とともに推移しているせいもあった。“PTSD空白の時代”とよばれる。その間、オットー・ランク、ゲオルク・グロデック、カール・アブラハム、ハリー・スタック・サリヴァンらが活躍したけれど、ただ、いずれも戦争神経症からは遠のいた。代わって浮上してきたのは幼児虐待や女性蔑視による心的障害や家庭内暴力の問題だった。

子供や幼児に対する虐待に精神分析上の重要な問題、すなわち「性的抑圧と性的虐待」の衝動がわだかまっていることを本格的に研究したのは、ブダペストのシャーンドル・フェレンツィである。フロイト派の軍医として戦場にかかわったが、一方で性的虐待の心理、同性愛の心理、セクシャルハラスメントなどの体験者をヒアリングして、そこに「解離」があることに気が付いた。「相互分析」という方法による成果だとされている。

フェレンツィは人間存在のどこかに性的虐待性が潜在しているだろうというだけでなく、性的虐待を受けた被害者の心理に「暴力的加害者との同一化の意識」があることを推定して、性的トラウマの複雑性を広げていったため、いろいろ誤解を受けた。

とくに「タラッサ」(性理論)という独自の理論を構築しようとしたり、晩年に「大人と子どものあいだの言葉の混乱」について研究しようとしたりしたことは、ほとんど評価されなかっただけでなく、フロイトをはじめ学界はこれを無視したか軽視した。

フェレンツィのことはもっと知られたほうがいいだろう。とくに「二人こども分析」が注目すべきものだと思われる。ぼくは精神分析学の細部には疎いのでなんともいえないが、おそらくはフェレンツィの考え方にはかなり編集力が必要で、今後はもっと議論されていくのではないかという気がする。本書を採り上げたのも、森茂起がフェレンツィの日本紹介を試みた数少ない研究者だったからだ。

幼児虐待や性的虐待は、ドストエフスキーが最も忌まわしい人間犯罪だと指摘した。当然、精神医学のほうでも問題になってきた。その経緯は、ジュディス・ハーマンの『心的外傷と回復』(みすず書房)が女性の立場から深い記述にまとめている。文章力もあって、読んでいるとどんどん説得されるような感じがしてくるが、けれどもフェレンツィについての言及はほとんどない。そこが気になるのだ。

第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争がもたらした心理的後遺症は、戦争トラウマをPTSDに直結させていった。

先頭を切ったのはエイブラム・カーディナーの『戦争ストレスと神経症』(みすず書房)だったけれど、その後はナチスのホロコーストの全貌に肉薄したヴィクトル・フランクルの『夜と霧』(みすず書房)から、原爆体験を含めた被爆意識を研究したロバート・リフトンの『死の内の生命』(朝日新聞社)まで、その研究成果は一挙に広まりも深まりもした。その広がりは、最近の宮地尚子による『トラウマの医療人類学』(みすず書房)や下河辺美知子の『歴史とトラウマ』(作品社)などを読むと、実に歴史的日常の細部にまで及んでいることを実感させられる。

一方、トラウマの哲学ともトラウマの思想ともトラウマの社会学ともいうべき思索がどのくらい深まっているかというと、ぼくの読書がいちじるしく狭いせいでもあるけれど、やはり中井久夫の『徴候・記憶・外傷』(みすず書房)ほどのものには、なかなかお目にかかれないでいる。

あれこれ読んでみたなかで、柴山雅俊の『解離性障害』(ちくま新書)が「うしろに誰かいる」の精神病理の一例として、宮沢賢治をとりあげているのが興味深かったので、以下、紹介しておく。柴山は東京女子大の精神病理の先生で、元虎の門病院精神科の医長さんである。マンガや似顔絵がうまい。

賢治は盛岡中学を卒業したころすでに、こんな歌を詠んでいた。「ぼんやりと脳もからだも うす白く 消え行くことの近くあるらし」。

保阪嘉内に宛てた手紙には次のようにある、「わがこの虚空のごときかなしみを見よ、私は何もしない。何もしてゐない。幽霊が時々私をあやつって裏の畑の青虫を五疋拾はせる。どこかの人と空虚なはなしをさせる。正に私はきちがいである。諸君よ。諸君よ。私のやうにみつめてばかりゐるとこの様なきちがいになるぞ」。

柴山はこうした表現には「解離性の離人症」が認められると言っている。「うしろよりにらむものありうしろより我をにらむ青きものあり」では、背後に動く凝視者のようなものが想定されている。「うしろより/にらむものあり/うしろより/われをにらむ/青きものあり」の感覚は、「沼森」では「なぜさうこっちをにらむのだ、うしろから。何も悪いことをしないぢゃないか。まだにらむのか、勝手にしろ」となり、「復活の前」では次のようになる。

「黒いものが私のうしろにつと立ったり又すうと行ったりします、頭や腹がネグネグとふくれてあるく青い蛇がゐます、蛇には黒い足ができました、黒い足は夢のやうにうごきます、これは竜です、とうとう飛びました、私の額はかぢられたやうです」。

解離には、気配が過敏に強調されたり形象化されたりする傾向がある。とても重要な傾向だ。『銀河鉄道の夜』で、「ジョバンニがどんどん電燈の方へ下りて行きますと、いままでばけもののやうに、長くぼんやり、うしろへ引いてゐたジョバンニの影ぼうしは、だんだん濃く黒くはっきりなって、足をあげたり手を振ったり、ジョバンニの横の方へまはって来るのでした」と書いているのも同様である。

柴山は賢治に解離の病態があると診断しているのではないが、解離の面から賢治を見ることが新たな賢治の表現分析を進展させるだろうと見たのだ。とくに「うしろに誰かがいる」という感覚に注目している。これは柴山が扱ってきた解離症例に「うしろの誰か」がかなり出入りしていたからだ。賢治はあの「小岩井農場」にも「うしろからはもうたれも来ないのか」とか「うしろから五月のいまごろ 黒いながいオーヴァを着た 医者らしいものがやつてくる」と書いていた。

もっと詳しいことは柴山の本を読んでもらうといい。ただ、宮沢賢治のこの感覚がどんなトラウマに由来するのかは、まったく解明されていない。日本の近代文学は、賢治のみならず、泉鏡花から梶井基次郎にいたるまで、こうした未解明トラウマの上に成立していったのである。

⊕ 『トラウマの発見』 ⊕

∈ 著者:森 茂起

∈ 発行者:野間佐和子

∈ 装幀者:山岸義明

∈ 発行所:株式会社講談社

∈ 印刷所:信毎書籍印刷株式会社

∈ 製本所:大口製本印刷株式会社

⊂ 2005年2月10日発行

⊗目次情報⊗

∈ 第一章 惨事、暴力、解離−トラウマとは何か?

∈ 第二章 惨事トラウマの発見−それは鉄道事故から始まった

∈ 第三章 ヒステリーとトラウマ−フロイトの蹉跌

∈ 第四章 第一次世界大戦の衝撃−トラウマ研究の高まり

∈ 第五章 空白の時代−フィレンツィの実践

∈ 第六章 PTSDの成立−第二次世界大戦後のトラウマ研究

∈ 第七章 累積したトラウマをいかに浄化するか

−現在から未来へ

∈∈ 註

∈∈ あとがき

∈∈ 索引

⊗ 著者略歴 ⊗

森 茂起(もり・しげゆき)

1955年生まれ。京都大学教育学部心理学科卒業、同大学大学院博士課程修了。現在、甲南大学文学部人間科学科教授。専攻は臨床心理学。主な著者・共著書に、『トラウマ映画の心理学』(新水社)、『知の教科書 ユング』(講談社選書メチエ)、『トラウマの表象と主体』(新曜社)が、訳者にフィレンツィ『臨床日記』(みすず書房)などがある。