父の先見

河出書房新社 2007

Jean Gabiel Tarde

Les lois de L'imitation 1890

[訳]池田祥英・村澤真保呂

世の中で一番つまらない信仰はオリジナリティ信仰である。

世阿弥が「物学」を重視し、ジャン・コクトーが「ぼくの一番嫌いなこと、それはオリジナリティだ」と言ったはずなのに、世の中では「人をまねしてはいけません」と教え、芸術や思想は模倣を蛇蝎のように扱ってきた。これは寝苦しい。今夜はそんな寝苦しい残暑の夜の贈りものとして、ガブリエル・タルドの歴史的名著『模倣の法則』にまつわる話を少しばかりお目にかけたいと思う。

『模倣の法則』は一八九〇年代に著されたものだから、チャールズ・パースが「アブダクション」を提案したほどに、そうとう早い。しかしパースにもそういう仕打ちが待っていたように、タルドの思想もながらく無視されてきた。無視された理由はあとで説明するけれど、それが一九六〇年代になって少しずつ注目されるようになった。最近はさらに話題になっている。

きっかけをつくったのはジル・ドゥルーズだった。『差異と反復』(河出文庫)などである。なぜ注目されるようになったのかについては、むろんちょっとした経緯がある。そこにはぼくの編集的読書の経歴も絡んでいる。まず、そのことから説明する。

ぼくには以前から、次のような考え方があった。世の中には抑圧しても抑圧しきれないものがあって、それは「自由」ではなくて、実は「模倣」や「類似性」なのだろうということだ。

模倣や類似はどんな時代のどんな場所にも発生し、波及し、蔓延する。家庭にも学校にも、言葉づかいにも文体にも、絵画にも音楽にも、商品にも価値観にも浸透する。意識も社会も、模倣と類似によって成り立っているのではないかと思われるほどだ。それにもかかわらず、どんな権力も模倣を制限し、禁止しようとしてきた。「自由は束縛しませんが、模倣はいけません」というふうにした。

はっきりいえば、「模倣の自由」はつねに抑圧され、収奪され、ひそかに独占されてきたのである。歴史の本質の中核には、この「模倣の自由」をめぐる闘争があったのではないか。ぼくはいつしかそう思うようになったのである。

このことを明示的に最初に強調した(と、ぼくが感じた)のは、はなはだ文学的であるエーリッヒ・アウエルバッハの『ミメーシス』(筑摩書房)をべつにすると、テオドール・アドルノの『否定弁証法』(作品社)や『美の理論』(河出書房新社)だった。ついではマックス・ホルクハイマーも『理性の腐蝕』(せりか書房)で、だからこそ文明というものは模倣を超越しようとすると書いた。アドルノとホルクハイマーは二人で共著して『啓蒙の弁証法』(岩波文庫)に、こう書いた。「文明は他者への有機的な適応のかわりに、本来の模倣的なふるまいのかわりに、まず最初は呪術的な局面において模倣の組織的な操作をおき、最後に歴史的な局面において合理的な実践、労働をおいた」。

何かを真似しようとしたこと、それが歴史的営為のスタートだったのである。幼児や子供の真似事を見れば、すぐわかることだ。言葉だって、遊びだって、学問だって、仕事だって、何だって真似から始まるのだし、真似が介在しないコミュニケーションもリプリゼンテーションもクリエーションもない。

ところが、歴史とか社会というのはそうしたものなのだが、また世阿弥や宮廷詩劇に始まる芸能組織の社会史もそうしたものなのだが、そこに独占と管理と運用が加わった。これを最初に試みたのは王権と宗教である。それはキリスト教の歴史を見ればすぐわかる。模倣して、そして独占し、他者の模倣を禁止した。そのうちこれらのことをまるごと組み立て、その統合と管理と運用の制度をつくったのが近代国家と資本主義だった。軍隊は他の組織がつくってはならず、通貨も勝手に造幣してはならず、犯罪は国家こそが裁くものとなった。

このようなことに気がついたのがアドルノたちだったのだが、模倣の本質的な動向をアドルノらに示唆したのは、そもそもはヴァルター・ベンヤミンだった。

ベンヤミンは『ドイツ悲劇の根源』(ちくま学芸文庫)に、人類と個人が文明と啓蒙にうだつを上げてから、世界は類似性の断片と模倣性の残骸で埋められるようになったと言った。また「ボードレール論」で、パリの遊歩道を歩くのはボードレールを模倣することだとも言った。アドルノはそうしたベンヤミンの先駆的認識に驚き、影響をうけた。とくにアレゴリー(寓意)がもたらす歴史的模倣性は近代的人間社会を論ずるには欠かせない思想軸だろうと感じたようだ。

こうしてぼくはベンヤミン→アドルノという洗礼をうけ、模倣の何たるかを考えるようになったのだが(一方で類似とか相似とか連想とかアナロジーとは何かということを考えていた)、そこへ新たに切りこんできたのがロジェ・カイヨワだった。社会的本能のド真ん中に模倣論をもちこんだ。生物論から戦争論まで、擬態から文学にまで模倣論をもちこんだ。

カイヨワは『遊びと人間』(講談社学術文庫)において、遊びには「アゴーン」(競争・試合)、「アレア」(賭け・運)、「イリンクス」(眩暈・一人遊び)とともに「ミミクリー」(模倣)があると指摘した。人間だけではない。ミミクリーは生物史と社会史をつなげる鍵と鍵穴を担っているとさえ見た。模倣の問題はどこにでも入りこんでいったのだ。『本能』『神話と人間』『聖なるものの社会学』『イメージと人間』『戦争論』『蛸』『石が書く』『反対称』などには、次のような指摘がいくつも出てくる。

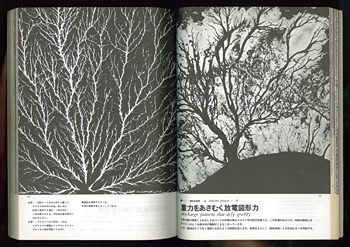

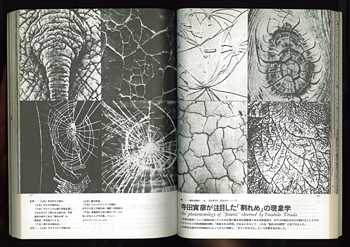

「似通った神話は似通った基礎から生まれている」。「人間の最大の誘惑は類似のものを見つけだすということにあった」。「類推こそが審美と叙情の両方に属する次元をもっている」。「場面が複雑で、類似が強ければ強いほど、イメージがコミュニケーションにもたらすものは大きい」。「擬態は空間への同化をおこしている」。「一方には行為が、一方には神話がある。この二つを類似が結びつけている」。「夢が現実を反映していると思えるのは、脳が脳を模倣したからである」。

カイヨワの指摘の連打とその暗示力は驚くべきものだった。それは幻想小説の手法からヨーロッパにおける蛸の恐怖形成にまで及んだ。模倣は「類似性の母」だったのである。類似性は生物社会から人間社会におよぶ鍵と鍵穴をうめるものだったのだ。

ぼくはこのカイヨワの指摘に勇気を与えられ、一九七八年十月に「遊」の「相似律」(シミラリティ)特集の準備をおえ、そのドラフトの紙束をもってパリのカイヨワの家を訪れたのだった。

ベンヤミン、アドルノ、カイヨワがぼくのなかで渾然一体となってきてしばらくたって、ベンヤミンやカイヨワ以前に、それも十九世紀末に模倣の重要性に気がついて、『模倣の法則』などという嬉しくなるような著作をものしたフランスの哲人がいたことを知った。それがガブリエル・タルドだったのである。

先に書いておいたように、最初にタルドを教えてくれたのはジル・ドゥルーズであって、ついで横山滋だった。ドゥルーズは『差異と反復』(河出書房新社)で、横山滋は『模倣の社会学』(丸善)で、タルドの先駆性を褒めちぎった。ドゥルーズは「タルドの哲学は、最後の偉大な自然哲学である」と称え、横山はタルドが通信や放送を含めたコミュニケーションの本質が模倣にあることを先取りしていたことを強調した。ただ、教えてもらいながらこんなことを言うのは気がひけるけれど、両書はとてもタルドの本気な紹介にはなっていなかった。

そのうち村上隆夫の『模倣論序説』(未來社)に出会えた。一九九八年のことだ。この本は模倣論として独自の視点と視野に富んではいたが、あまりタルドを深めるものではなかった。むしろタルドの平板性を批判していた。そして、ベンヤミンやアドルノやホルクハイマーに戻って、またホッブスやニーチェやガダマーを取り出して模倣論を展開していた。示唆に富んだ著書ではあるが、タルドの凄みからは数歩離れた位置での試論になっている。そうこうしているうちに、本書の新訳が刊行されたのだ。二〇〇七年のことだ。新訳だというのは、『模倣の法則』はずっと以前の一九二四年に風早八十二によって部分訳が而立社から刊行されたままになっていたからだ。

こうして、やっと『模倣の法則』を読んだ。たしかに議論の仕方や論証の仕方が古すぎる。村上隆夫が指摘していたように、歴史観もかなり平板だ。しかし十九世紀末に、ここまで「模倣」を社会の前面に押し出したその着眼力と分析力には、やっぱり驚いた。タルドを同時代のアメリカのパースとともに、大遊学者と呼ばれなければならないとも思った。

以上が、ぼくがタルドに出会うまでのささやかな経緯だ。では、さて、そもそも「模倣」とは何なのか。イミテートするとは何なのか。

古代ギリシアの哲学や詩学は「アナロギア」(類推)と「ミメーシス」(模倣)と「パロディア」(諧謔)の三つが〝方法の王〟であることを見抜き、世阿弥は芸能の本質が「物学」にあると見抜いた。

ぼくもずっと模倣や連想や相似性に関心をもってきた。編集の仕事の半分は広い意味で模倣に始まるわけだし、二二八夜(川瀬武彦『まねる』)に書いたように工学の半分も模倣によって成立してきたわけだ。そこには何らかの「モデル」や「型」が動いていた。

しかしながら、ふつうは「模倣は他人のものを盗作しているのではないか」と思われるため、まっとうにその哲学や思想が論じられることはほとんどなかった。イミテーションはニセモノなのである。だいたい、模倣に哲学や思想があるなどとも考えられてこなかった。

模倣は想像力の欠如なのである。独自の想像力に恵まれない者の慰みなのだ。その行為は卑劣であって、唾棄されるべきものなのである。社会はこのように模倣を糾弾した。ところがタルドはこれらの見方に全面的に反論してみせたのだ。反論どころではない。「社会の本質が模倣である」と言ってのけたのだ。そして、次のように説いたのだ。

「 」内はタルドの『模倣の法則』からの引用で、それをぼくがつないで編集的文脈を立て、理解を助けるべく多少を補った。

★社会においては、「すべてのものは発明か模倣かにほかならない」。「模倣は社会活動の基礎」であり、「模倣は本質的に社会学的な力」なのである。いいかえれば、「社会とは、模倣によって、あるいは反対模倣によって生み出されたさまざまな類似点を、互いに提示しあっている人々の集合」なのである。

★では、社会のなかで何が模倣されていると言えばいいのだろうか。「模倣されるものとはいったい何なのか。(実は)つねにひとつの観念や意志、判断や企図が模倣される」のだ。

★世間では、しばしば模倣の意図を問題にする。そしてオリジナリティや知的所有権を擁護する。しかし「模倣が意識的であるのか、無意識的であるのか、反省的か本能的か、あるいは意図的だったのかそうではなかったのか、ということを区別するのは意味がない」。なぜなら、オリジナリティを議論する以前に、「社会そのものが模倣から生じてきたもの」であったからである。それに、模倣の意図ではなく、意図の模倣こそが社会にとって本質的であるからだ。

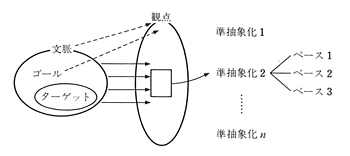

★模倣の正体はなかなか見えにくい。しかしおそらく「模倣は、人間の内部から外部へと進行する」のであろう。模倣は「社会の内なる部分から社会の外なるものへと波及」し、かつ「表象されるものから表象するものへ移行する」というふうになっているにちがいない。そうであるのなら、「思想の模倣は表現の模倣に先行」し、「目的の模倣が手段の模倣に先行する」とみたほうがいい。

★したがって「歴史とは、ほとんど無用で模倣されない発明が、いつまでも有用で模倣される発明にたいしておこなう助力と妨害にほかならない」。「社会物理学におけるコミュニケーションの欠如は、物理学における弾性の欠如と同じ意味をもっている。前者は社会で模倣が生じることを妨げ、後者は物質界で波動が生じることを妨げている」。そのように言えるだろう。

★こうした事情から、次のような変化ももたらされることになる。「模倣が当初から帯びている深い内的特徴、つまり複数の精神をそれらの中心どうしで互いに結びつけるという模倣の特徴は、人類のあいだに一種の不平等を増大させ、さらには社会階層の形成をもたらした」のである。

★タルドはさらに次のように指摘する。そもそも「模倣は、それぞれ独立して存在しているのではなく、互いに支えあっている」。「模倣もまた発明と同じように連鎖している」ものなのだ。それゆえ「一連の創意と創始は、一連の模倣によって引き起こされ強められていく」というふうになっているのではあるまいか。

★ということは、「自己の模倣と他者の模倣の相互作用によって、過去および現在において知られる熱狂や狂信といった歴史の力を説明することができる」ということだろう。社会は「一方的な模倣から相互的な模倣への移行」を促すように進捗していくものなのだ。そのことは生産と消費という活動の基本にもあらわれている。そこにはおそらく「二種類の模倣」が関与した。

★ひとつは、一族や共同体や家族を通した模倣だ。「家族が閉じた仕事場で、それだけで自足していた時代には、手作業や動物の飼育や植物の栽培のために、その方法や手順は、父から子へと伝達されていた。そこでは世襲による模倣しかおこらなかった」。

★もうひとつは、市場による交換の濃度が濃くなってからの模倣だ。「その家族が別の場所ではもっとよい方法が用いられていると知ったとき、かれらは古い慣習を捨て、新たな方法を模倣するようになる。このことは同時に、消費者が新しい製品を求めていることを意味していた」。

★このことから、次のことが言える。「消費の欲求は、それに対応する生産の欲求にくらべてはるかに急速に模倣され、容易に広がっていくという」ことである。また、「あらゆる領域において、消費の欲求が生産の欲求に先行する」のであって、それは「内から外への模倣の進展の重要な帰結」だったということなのである。

なんと多くのことが、示唆的に、また予言的に語られていたことか。しかもタルドはこうした考察を通して、社会は模倣の法則によって成り立ってきたのだが、歴史的にはそれがつねに歪められてもきたことを憂慮したのだ。

なぜ模倣は歪められてきたのか。その理由も検討している。

第一の理由は、模倣が本来は内面の模倣に依拠していたにもかかわらず、外面的な模倣ばかりが広まって、思想と趣向、慣例と要求とのあいだに大規模な均質化がおこってしまったことである。タルドはそのことを十九世紀末に観察していたのだが、これはいままた液状化し、フラット化するグローバル社会においても顕著になっている。

タルドがそこで指摘したのは、大衆が烏合の衆になったということだ。この言葉はつかってはいないが、ポピュリズムが模倣と類似の本質をわかりにくくさせたということなのである。

第二の理由は、巨大な戦争と巨大な企業が、勝手に模倣と類似を独占しすぎたということだ。タルドはそれを「機械が模倣と類似を食い尽くした」というふうに見た。ここにはカイヨワの『戦争論』(法政大学出版局)につながる問題が示唆されているだけでなく、戦争機械と産業機械の問題について、すなわちドゥルーズ゠ガタリのアンチ・オイディプスの問題さえ暗示されている。

第三の理由は、さらに今日なお鋭いものとなる。戦争代行から政治代行まで、法務代行から生活代行まで、近代社会は個人の模倣力や連想力を放棄して、それを代行者に委ねすぎたのではないかというのだ。タルドはそこに「普通選挙」と「統計学」の功罪も加えた。

これらの検討事項と、その大胆な推理については、いまなお唸らざるをえないものがある。しかし、こんな見方は早すぎたのだ。十九世紀末から二十世紀初頭というのは、列強が帝国主義段階に達して、世界中の植民地を帝国主義の支配体制に組み伏せていた時期であり、かれらが挙ってアフリカ分割に血道をあげていた時期である。国内では、そうした植民地から届く異質文化を買い物のようによろこんでいた。

こういう時期に、社会の本質は模倣なのであると言ったところで、文明の突端を走っているつもりのイギリスやドイツやフランスやアメリカは、まるでどんな独自性もないかのように酷評されたとしか受け取れない。不幸にも、タルドは欧米思想のなかでも長らく無視されることになったのである。

ガブリエル・タルドがどんな人物であったかということを、手短かに加えておこう。フランス南西部のサルラという小さな都会の、名家の生まれだったようだ。父親は判事や市長になった男だが、一八四三年にタルドが生まれた七年後には没した。

タルドは少年期は数学や理科に惹かれていたものの、眼病に苦しんで、父親に倣ってトゥールーズの法科大学に進んだ。一八八〇年代に入って『比較犯罪論』や『刑事哲学』を著したのはそのせいだ。しかしそのうち、そのような現実社会の犯罪や社会動向を観察しているなかで、たちまち社会哲学にめざめ、『模倣の法則』を書くにいたった。タルドは司法統計局長の職についたこともあるのだが、真の犯罪が統計では説明できないことを実感したのである。そのころ『自殺論』(中公文庫)を準備していたエミール・デュルケムとも知り合っている。

その後、コレージュ・ド・フランスの近代哲学講座の教授に推薦され、「精神間心理学」や「経済心理学」に着手した。そして一九〇六年には眼病が悪化して、六一歳で死んだ。

そういうタルドであったのだが、生前で話題になったのは『模倣の法則』ではなくて、いまは『世論と群衆』の書名で知られる著書において提起した「公衆論」のほうだった。これは、当時、話題になったギュスターヴ・ル・ボンの『群衆心理』(講談社学術文庫)があまりに無定形な群衆を扱ったのに対して、群衆の登場以前の社会の動向分析に注目したもので、そこには『模倣の法則』の視点がいかされていた。けれども、そのようには思われなかったのだ。

いま、タルドの思想をふりかえってみると、ここからはさまざまな議論の可能性が噴出してくるだろうことを感じる。とくに「アナロジー」をどのように社会的な作用論のなかに組み込んでいくかということが大きい。

たとえば、「連想力」や「アブダクション」の問題である。ここにはアリストテレスやライプニッツが提案し、空海や世阿弥や三浦梅園が実践した方法が躍動し、パースからミンスキーに及んだ推論の秘密が動きまわっている。

また、「ミーム」としての人間文化にひそむ〝意伝子〟のことも関係してこよう。ミームは社会文化的な模伝子でもあるのだ。もう少し広げていえば、物語や神話にひそむ「ミュトス」とは、実は「ミメーシス」と同類のものなのだが、そのナラティブな模倣的連関には何があるのかという興味の尽きない問題もある。

一方、すでに上記にもかいつまんだが、資本主義市場における「欲望」と「消費」の関係も、模倣論の組み立てによってはさらに深まっていく可能性がある。すでにタルドは『模倣の法則』第七章で、価格決定に関する大胆な仮説を綴っていて、そこでは需要と供給のバランスなどで商品価格が決まっているはずはない、そこにはむしろ「模倣価格の法則」とでもいうものがはたらいているはずだとも主張しているのである。

世の中、オリジナリティ信仰ですむはずがない。いたずらに模倣全般を禁止するのは、いただけない。むしろ模倣の編集方法をまねぶべきである。深層・中層・表層のどこに注目するのか、アーキタイプ(原型)・プロトタイプ(類型)・ステレオタイプ(典型)のどこを吸収するのか、模倣の眼によって世界観を比較するにはどうしたらいいか、そういうことをまねぶべきである。とくに模倣の奥を動かしている「連想力」や「類推力」から離脱してはいけない。

模倣力・連想力・類推力をどう見るかということが、今日のウェブ社会や検索社会に投げかける問題も少なくない。そもそも連想検索がどのようにあるべきなのかということは、「意味の模倣的構造性」をとりこまないかぎりは、新たな展望は生まれないはずなのである。連想検索だけでなく、連想再生も重要だ。

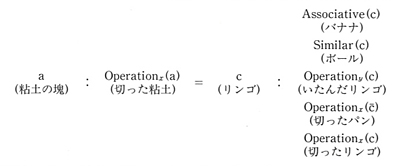

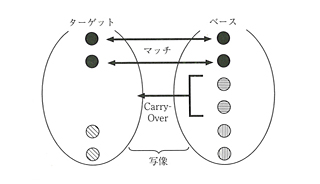

いずれ千夜千冊するつもりだが、認知科学や認知言語学においては、「類似性と思考性」の関係が浮上していて、類似構造モデルや模倣構造モデルもいくつか提案されている。ジェームズ・マーシャルやダグラス・ホフスタッターの「アナロジー型高次知覚モデル」、クリストファー・チャーニアクの「最小合理性」の考え方、すでに千夜千冊したホランドやホリオークらの「擬同型モデル」など、タルドに戻ってあらためて検討したほうがいいことは、かなりある。

たとえば、たんに蓄積可能なものを選ぼうとするより、模倣可能なものを選んだほうが蓄積可能になっていくというようなタルドの指摘は、今日のITコンテンツ時代の先頭を走りたい者ならば、よくよく心すべきことなのである。

さらには、これもそのうち千夜千冊するつもりだが、「ミラーニューロン」の発見にまつわる話題も事欠かない。なんてったって「人のふり見て我がふりつくるニューロン」が見つかったのだ。模倣するニューロンなのである。こうなれば、「真似」や「模倣」は動物発生学にまで及ぶ。

ともかくも今夜、どうしても言っておきたいことは、われわれは模倣について、これまであまりにも狭い見解のなかにいすぎたのではないかということだ。そして、いじましくもオリジナリティや創造力を求めすぎてきたということだ。それよりも、いったんはこう言うべきなのである。「万人の、万人による、万人のための模倣を!」。