あらゆる小説は模倣である。

幻冬舎新書 2012

編集:志儀保博

装幀:鈴木成一

この1冊の中には、盗作・盗用・模作・模倣・翻案・パロディ化・剽窃・パクリ・二次創作・転用・リライト・改作のたぐいをいくぶん好んで遊んでいる作家やその作品が、賑やかに出入りする。それらはそのきわどい擬似行為のわりには、あまりこそこそしていない。

たとえば、井伏鱒二(238夜)の初期の『ジョン万次郎漂流記』は石井研堂による伝記を口語体にしただけだとか、村上春樹は1979年に群像新人賞を受賞した『風の歌を聴け』でデビューしたが、アメリカでは翻訳発売されていないのは中身とスタイルがカート・ヴォネガット・ジュニアやリチャード・ブローティガンに似ているからだとか、あるいは蓮実重彦の文体は吉田健一(1183夜)を真似て、それが金井美恵子や阿部和重の文体に感染していったとか、栗原祐一郎の『〈盗作〉の文学史』(新曜社)や竹山哲の『現代日本文学「盗作疑惑」の研究』(PHP研究所)にはどんなことが書いてあるかとか、そんな揶揄めいた話がずらずら並ぶのだ。

こういう「知財の含み」が生きた呼吸をしている本は、手にとって読むにかぎる。テレビや講演会やネットでは微妙な含意や経緯はわからないし、評判(あるいは批判)や噂を聞くだけでは狙いが伝わらない。なにしろ本書は全ページに「模倣を肯定したい」「オリジナリティこそ疑わしい」という気分が充ちているのである。

著者の清水良典は旺盛なライターだ。デビューは1986年に『記述の国家 谷崎潤一郎言論』で群像新人文学賞をとったので、どうでもいいことだが、肩書は文芸批評家になる。ちなみによく似た名前だが、パスティーシュ名人の清水義範(1670夜)ではない。清水良典だ。

良典のほうのシミズヨシノリは村上春樹について妙に詳しく、『村上春樹はくせになる』(朝日新書)や『MURAKAMI』(幻冬社)があり、賛否両論、ハルキ派にも反ハルキ派にも話題になった。誰も異才の笙野頼子についての応援演説をしないなと感じていたら(彼女も盗作非難を受けた)、いちはやく『笙野頼子 虚空の戦士』(河出書房新社)なども書いた。

きっと文章や文体に執着があり、かつその啓蒙にミッションを感じているのだろうと思うが、良典シミズには『高校生のための文章読本』『新作文宣言』『2週間で小説を書く』などといった本もある。

ジョヴァンニ・パピーニというイタリア未来派にも属する短篇の達人がいた。『自叙伝』(アテネ書院)もある。『逃げてゆく鏡』(国書刊行会「世界幻想文学大系」所収)が夙に有名だが、ボルヘス(552夜)は『バベルの図書館』最終巻にたっぷり10作の短篇をとりあげた。そのボルヘスがパピーニについて、こんなことを書いている。

「ずっと昔読んだ本のページを、いまあらためて読み直してみると、そこに物語られている寓話が、いままでは自分の独走とばかり思いこんでいたのに、じつはそれを私が別の空間、別の時間に移しかえて私流に練り直したに過ぎなかったことを発見して、感謝と驚きの念を覚えるのである。しかしながらもっと重要なことは、私の虚構物語とまったく同じ雰囲気をそこに発見したことだった」。

さすがにボルヘスともなると、ちゃんと模作や模倣を白状しているのに「つもり」と「ほんと」の区別がつかない芸当を見せている。「もどき」の精神が横溢しているのだ。

そういう作家は日本にも少なくない。芥川(931夜)や中島敦(361夜)がそうだった。二人とも翻案の名手で、中世説話や中国民話などを援用した。谷崎(60夜)にもそういう作品がある。三島(1022夜)が絶賛した『金色の死』は、あきらかにポー(972夜)の『アルンハイムの地所』や『ランダアの家』を借りていた。佐藤春夫(20夜)の『美しき街』や乱歩の『パノラマ島綺譚』も同断だ。

もっともそのポーにして、当初の元ネタをゴシック小説の泰斗ウィリアム・ベックフォードの『ヴァセック』からすっかり借りていた。ベックフオードを借りた作家は幻想作家やSF作家にかなりいる。

"Caricature of Papini", by Carlo Carrà & Ardengo Soffici, from Broom, 1922.(Public Domain)

千夜千冊でそのことを少し書いておいたのでダブった話になるけれど、寺山修司(413夜)は剽窃の天才だった。草田男の句を短歌に仕立て上げた一連の創意など、名人芸だ。杉山正樹が『寺山修司・遊戯の人』(新潮社)で詳細比較をしたのでけっこう知られるようになったが、その寺山の才能を最初に発見した中井英夫(当時の「短歌」編集長)にして、テラヤマ芸を見抜けなかったほどだった。

演出家で出色の世阿弥論を書いた堂本正樹は寺山の友人でもあるが、誰もが口ずさんだ「マッチ擦るつかのまの海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」が、次の3句の組み合わせであったことをバラしてみせた。「夜の湖あヽ白い手に燐寸の火」(西東三鬼)、「一本のマッチをすれば湖は霧」(富澤赤黄男)、「めつむれば祖国は蒼き海の上」(赤黄男)。よくぞこの3句を象眼して一首に仕立てたと思う。

ぼくもときどき話しこんだのでだいたいがわかるのだが、寺山の才能はハナっから言葉とイメージがリトリーバルなのである。言い回しのリバース・エンジニアリングを少年期から磨いてきたのだ。いまさら言うまでもないだろうが、『書を捨てよ、町へ出よう』はアンドレ・ジッド(865夜)の『地の糧』の中の詩句だし、美輪明宏(530夜)がおハコにしている戯曲『毛皮のマリー』はイヴ・モンタンのシャンソンだった。カルメン・マキの『時には母のない子のように』は黒人霊歌のタイトルそのものだった。

本書には、渋澤龍彦(968夜)の『エピクロスの肋骨』や『ドラコニア奇譚集』などにも、小島信夫→田中小実昌→保坂和志の師弟関係の作品群にも、この手の模倣が巧みに組み立てられていたことが指摘されている。

しかし寺山も澁澤も、自分が盗作をしたとはこれっぽっちも思っていない。丁寧に拝借したというくらいのつもりだろう。その「つもり」を彫琢して新たな「ほんと」にしたと思っているはずだ。かねてジャン・コクトー(912夜)が何度も宣言していたけれど、むしろ「オリジナリティを誇ることこそ、あやしい」のである。

ガブリエル・タルド(1318夜)が『模倣の法則』(河出書房新社)に詳しく説諭したように、模倣は最も生産力に富んだ「社会の基礎力」であって「文化のエンジン」である。模写・模倣・模伝や参照・引用・敷延こそが社会文化を支えてきた。模倣すなわちミメーシスは、文化の文法だった。

それならなぜ模倣や模擬が取り締まられるようになったのかといえば、権威者や権力者が「模倣されること」を嫌い、模倣者を断罪しようとしてきたからだった。歴史とはそういうものだ。「横取り」こそ権威や権力が得意なことなのだ。だったら小説や詩作に模作や剽窃や転用や二次創作があるのは当然なのである。

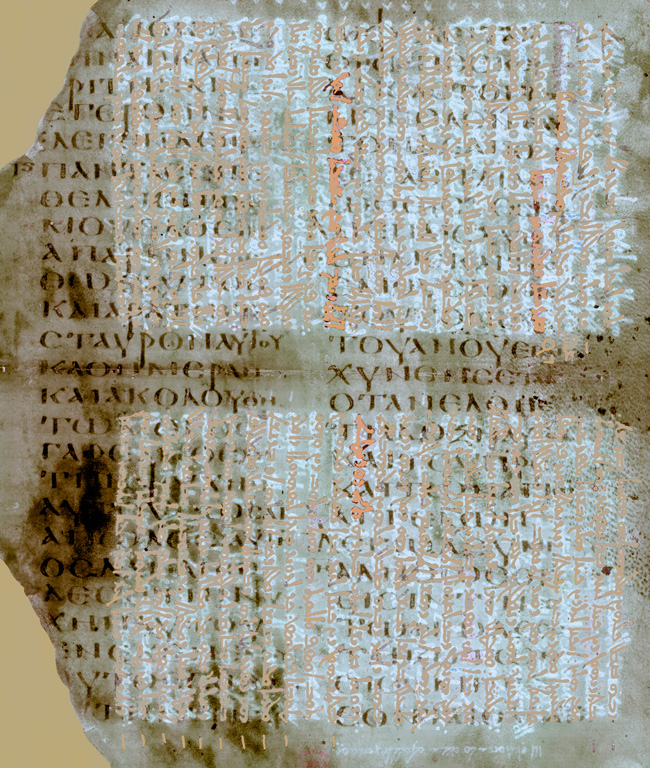

物語学のジェラール・ジュネット(1302夜)が、一次テキストから派生した二次テキストを大量に集めて分類分析して『パランプセスト』(水声社)という大冊をまとめたことがある。

パランプセスト(palimpseste)というのは聞きなれない言葉かもしれないが、再利用羊皮紙のことをいう。ヨーロッパに用紙が普及しなかった時代では羊皮紙はかなりの貴重品だったので、すでに書かれた古いテキストを薄くなるまで擦り落として新たなテキストを上書きすることが多かったのだが、まさにそのように歴史上の多くのテキストには、背後からエックス線のように過去テキストが透けて見えてくるとジュネットはみなして、そのことを「パランプセスト」呼ばわりわしたのだった。

多くのテキストはそもそもからしてリサイクル・テキストであり、リメーキング・テキストなのである。

ジュネットは、物語の本質が稠密で多様な模倣技法でできていると考えた。『物語のディスクール』や『物語の詩学』(いずれも書肆風の薔薇)などに詳細な分析と解説がされている。

ふりかえっていえば、ギルガメシュの時代から確立していた「物語というしくみ」が、そもそもにおいて一様な成り立ちではなかった。

少なく見ても、物語には「物語内容(histoire)=語られている話の内容」「物語言説(recit)=テスキト」「語り(narration)=語り手による物語行為」という3つの相が複合的に含まれていて、そのためそれぞれのちょっとしたちがいによって千変の変化と万化の変容をもたらしてきた。どんな物語もこの3つの相に少しずつ新たな手を加えさえすれば、いくらでも改作できたし、変換できた。

物語は物語に出入りする時間、話の順序、登場人物、場所(トポス)によっても変幻自在になった。時間を動かせば錯時法(anachronie)が翩翻と躍り、それも先説型(prolepse)になったり後説型(analepse)になったり、まぜこぜになったりできた。ほぼ似たようなストーリーでも登場人物が変わり、舞台が変われば、いくらでも新たな物語になりうるのである。

編集工学でも物語の5大構成要素を、①ストーリー(筋書き)とプロット(結節点)の流れ、②シーン(場面)の自立性、③キャラクター(登場人物)の組み合わせ、④ナレーター(語り手)の特定、⑤ワールドモデル(時と場をもつ舞台)、という5つに設定して、そこにオムニシエントな視点(鳥の目)とオムニプレゼントな視点(虫の目)が加わっていくしくみを説明してきた。イシス編集学校では「破」のコースで物語のマザータイプ7つほどから一つを選択して、それを使って自由な物語を書いてみるというカリキュラムを実施している。

また赤羽卓美が綴師(てっし)をしている「遊」コースの物語講座では、いったん自分でつくった物語を童話やミステリーや落語にするスキルを学んでもらっている。

こういうことをやっているとたちまち理解できるのは、物語こそ模倣技法の極致であるということだ。

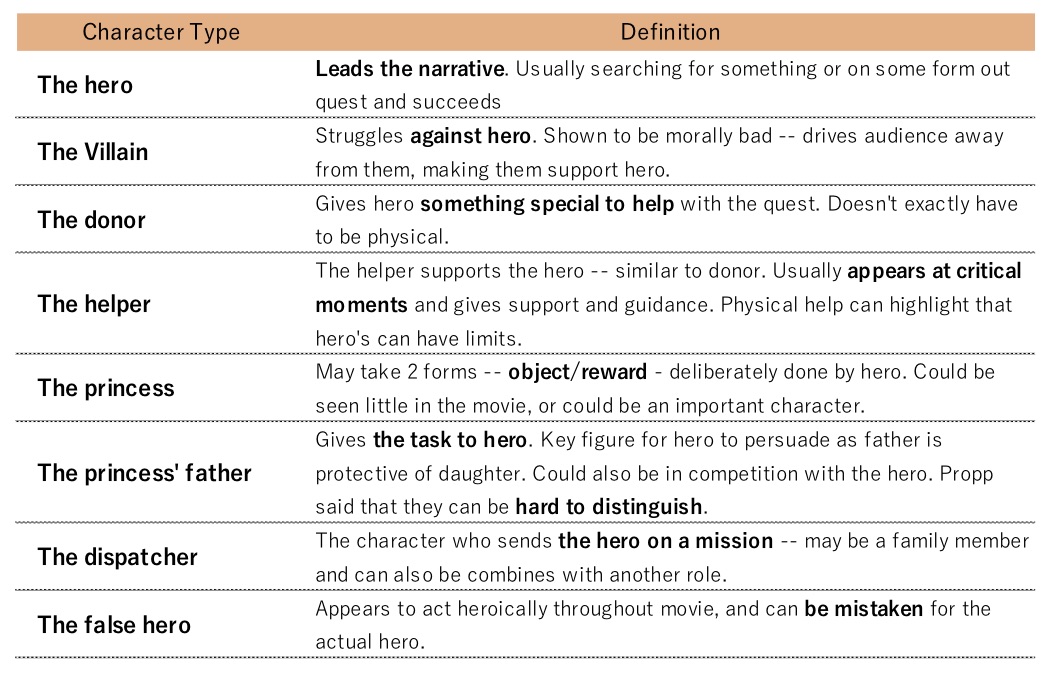

ソ連時代のウラジミール・プロップが1928年に書いた『昔話の形態学』『民話の形態学』(白馬書房)という有名な本がある。ロシアの民話や昔話から百話を選んで分析し、それらの物語を30程度の構成要素で説明してみせたというもので、たいへん示唆に富む。

それによるとロシア民話のストーリーやプロットをつくっているのは、だいたい「留守をした」「禁止(何かが禁止される)」「違反(ルールが破られる)」「諮りごとがめぐらされる」「出立」「闘い・競い」「加害」「欠如や欠損」「仲介者があらわれる」「不当な要求」「難題が課される」「解決」「勝利(敵対者が敗北する)」「変身(正体を隠す)」「処罰」「結ばれる(結婚など)」「即位」といった31の物語機能によってできているという。

実は登場人物もそんなに多くない。類型としては「主人公」「ニセの主人公」「敵対者・加害者」「贈与者」「助手」「探し求められる人物(王女など)」「強い父親・悲嘆する父親」「派遣者」という7つのモデルがあれば、あとはだいたいそのヴァージョンの中に入ってくる。たいていの物語にはこうしたマザー(母型)がある。

このプロップの分析はスターリン時代に発禁され、その成果が広まらなかったのだが、60年代にレヴィ=ストロース(317夜)の構造主義が話題になることで注目されるようになった。ソシュールやヤコブソンの言語学とプロップの物語学とレヴィ=ストロースの神話学とが出会ったのだ。

ソシュールは言語を記号(シーニユ、サイン)の作用として捉えた。ソシュールは、言語にはそのつど発話される「パロル」(口語的なるもの、場面づかい的、個人的)と、その奥で歴史的あるいは民族的に組み立てられていった「ラング」(文語的なるもの、語彙・文法、プロトコル、社会的)があって、言語社会はそうした言葉の作用を通時性と共時性の両方にまたがらせてランガージュ(言語能力)というものを発達させてきたとみなした。

また、多くの言葉にはシニフィアン(意味されるもの)とシニフィエ(意味するもの)が二重化されているとみなし、どんな言葉もこの二重性をちぐはぐさせていると考えた。ジュネットの物語学もここを源流にしている。

レヴィ=ストロースも神話を八百例ほど分析した。そしてそこに、たいてい「対立」と「変換」が共通していると分析した。

対立というのは「旅立ちと帰還」「火と水」「天空と大地」「正義と悪」「出産と死」「老人と若者」「日々と異常」「東の王と西の魔女」「わがままな姉とおとなしい妹」といったことを、変換というのはどんな神話も、さきほどあげたプロット、シーン、キャラクター、ナレーター、ワールドモデルを変えて作話されてきたことを示す。

レヴィ=ストロースはこの変換作業のことを「ブリコラージュ」(bricolage)と呼んだ。「繕う」「修繕」「寄せ集めて作りなおす」「器用な手作業」という意味だが、これはまさに「編集」のことである。レヴィ=ストロースは設計図や理論にもとづくエンジニアリングに対して、その場で手に入るもので作ることをブリコラージュと呼んだのだが、ぼくは神話時代以降の物語、たとえば器楽や映画やVRのように機械システムが介在しても同じことがおこると見て、あえて編集工学(エディトリアル・エンジニアリング)という用語を使うようにした。

模倣を媒介に物語やコンテンツは、必ずやエディトリアル(編集物)としてエンジニアリングの対象になってきたという見方をとったのだ。

模倣技法は文学や物語ばかりにあるのではない。美術にも音楽にも工芸にもサブカルにもある。古典芸能や陶芸で「写し」と言われるのは、先代たちの型を所作や焼成で真似しつくすことをいう。もともとは世阿弥(118夜)が「物学(ものまね)」と名付けたことだった。

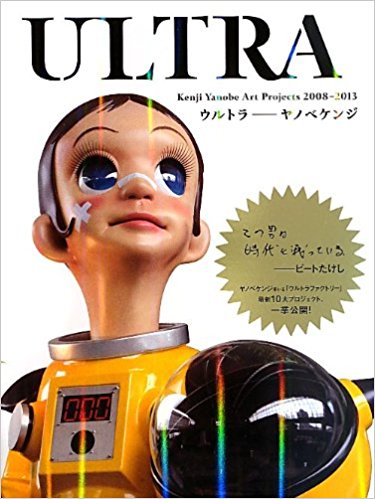

「もどき」の開花だった。それが今日にまで続いて、アートやクリエイティブを賑わしていった。1991年に椹木野衣(43夜)が『シミュレーショニズム』(洋泉社)でいちはやく強調したのは、ハウス・ミュージックで常用されるサンプリング、カットアップ、リミックスなどは「盗用」をもっぱらとする技法であるが、ハウス・ミュージックはその盗用そのものから誕生したアートだったということだ。椹木は翌年にはレントゲン藝術研究所で展覧会『アノマリー』を開催して、村上隆やヤノベケンジをニューウェーブとして紹介した。

同様のことはマンガやアニメやゲームでもおこっている。大塚英志はそれを「まんが・アニメ的リアリズム」と呼び、東浩紀は「ゲーム的リアリズム」と呼んだ。二次使用や三次使用にも「リアル」や新たなハイパーリアリティが濫觴していくとみなしたのだ。ミシェル・ド・セルトーは「密猟」とも呼んだ。ぼくはそれをもって「エディトリアリティ」(編集によって生まれるニューリアリテイ)と名付けたものだった。

本書はタイトルで「あらわる小説は模倣である」と言っているが、むろんそれは大袈裟だ。しかし、小説が模倣をつくったのではなく、ほんとうのところは、模倣の歴史から小説や芸術が生まれてきたとも言えるのである。

放射線を浴びて突然変異した生物というモチーフが込められている。

⊕ あらゆる小説は模倣である。 ⊕

∈ 著者:清水良典

∈ 発行人:見城 徹

∈ 編集人:志儀保博

∈ 発行所:株式会社幻冬舎

∈ ブックデザイン:鈴木成一デザイン室

∈ 印刷・製本所:中央精版印刷株式会社

∈∈ 発行:2012年7月30日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 模倣と「パクリ」のあいだ

∈ 第2章 オリジナリティの呪縛を解く

∈ 第3章 模倣実践創作講座

∈∈ あとがき

∈∈ 参考文献

⊕ 著者略歴 ⊕

清水良典

1954年奈良県生まれ。文芸評論家、愛知淑徳大学教授。86年「記述の国家 谷崎潤一郎原論」で群像新人文学賞(評論部門)受賞。著書に『2週間で小説を書く!』『MURAKAMI』(ともに幻冬舎)、『笙野頼子 虚空の戦士』(河出書房新社)、『村上春樹はくせになる』(朝日新書)、『文学の未来』(風媒社)など多数。共編著に『高校生のための文章読本』『新作文宣言』(ともに筑摩書房)など多数。