先頃、中沢新一が「グリーンアクティブ」を

宮台真司らと立ち上げた。反原発、多神型、

資本主義批判、リムランド称揚、加えて仏教的で、

“緑の党”的なグリーン革命を標榜するらしい。

日本の反原発の思想や技術や運動は、

1982年前後、すでにそうとう多様だったけれど、

なぜか本格的な政治活動にはなってこなかった。

では、ポスト3・11以降はどうなのか。

かつての反核論・エコロジー論・資源論と、

中沢や宮台の提案、ヴィリリオ以降の新文明論などを

今夜もまた、数冊一緒に提示しておきたい。

◆土井淑平『反核・反原発・エコロジー:吉本隆明の政治思想批判』(1986・12 批評社)

25年前の本書が世間の書棚から放置されたままにならないために、とりあげておく。当時の状況を知らない諸君にちょっとだけ説明するが、そのさらに5年前の日本の1982年は、実は反核運動が最も盛り上がった(あるいはそのように見えた)年だった。

とくに1982年の1月、中野孝次を代表に作家36人の連名で「文学者の反核声明」が新聞に広告されたことが話題になった。大江健三郎、井上ひさし(975夜)、小田実(1432夜)、小田切秀雄らが名を連ねて呼びかけ、3月には523人の署名になった。詳細は岩波ブックレットのNo1『反核:私たちは読み訴える、核戦争の危機を訴える文学者の声明』に載っている。岩波ブックレットはここから始まったわけだ。

この声明は、レーガン政権がヨーロッパに核兵器配備を用意したことに対して、西ドイツ作家同盟が痛烈な反核アピールをした動きへの日本的な対応でもあった。声明発表後、日本各地での反核集会はだんだん盛り上がり、5月23日には40万人が集まり、反核署名は2000万人となって国連に提出された。

ところが、これに吉本隆明(89夜)が噛みついた。痛烈な反核運動に対するパンチアウトだった。吉本は何度か「海燕」などの雑誌に論評を書いたのち、その一部始終を『「反核」異論』(深夜叢書社)として刊行した。その言い分を詳しく紹介する気はないが、だいたいはこうだ。

声明には、たとえば「人類の生存のために、私たちはここに、すべての国家、人種、社会体制の違い、あらゆる思想信条の相違をこえて、核兵器の廃絶をめざし、この新たな軍拡競争をただちに中止せよ、と各国の指導者、責任者に求める。同時に、非核三原則の厳守を日本政府に要求する」とあった。これに対して吉本は、人類の生存といった誰からも非難されることのない場所から「地球そのものの破滅」などを憂慮してみせるのは、「正義を独占した倫理の仮面をかぶった停滞以外の何ものでもない」というふうに批判したわけである。まあ、吉本の言い分はわかるだろう。

また、この声明の立場はそのころ広がっていたヨーロッパの反核運動と同様の、ドイツの「連帯」潰しのためのソ連製あるいはソフト・スターリニスト製にすぎないではないかとも断罪した。こちらは吉本にしてはややおっちょこちょいな見方だった。

土井はこの吉本の批判に抗して、その反論を松下竜一が代表している「草の根通信」に4年にわたって連載した。

松下は大分で「赤とんぼの会」を主宰しつづけた地域活動者で、粘り強い反戦論者である。その姿はのちの鶴見俊輔(524夜)・奥平康弘・井上ひさし・澤地久枝らの「九条の会」につながっている。名エッセイ『豆腐屋の四季』(講談社文庫)の著者としても知られる。

本書はその「草の根通信」に連載した反吉本論を単行本化したものであるが、必ずしも吉本批判ばかりが軸になっているのではなく、70年代後半から80年代のヨーッロパの反核運動をかなり詳しく紹介し、それがどのように日本と交差したかを述べている。

が、吉本はこの土井の反・反論をまったく取り合わず、反核論者の犬の遠吠えくらいの扱いであしらっていた。その吉本がその後はどんなふうに反核反対を維持しているかということは、『思想としての3・11』(1455夜)にふれた。吉本はいまでも反核・反原発には納得していないようである。

吉本隆明による「反核異論」

(日経新聞朝刊:2011年8月5日)

ここでいまさら両者の論戦を案内したいわけではない。そうではなくて、本書に綴られた当時の状況は、それなりに今日にいたる反核・反原発の活動のダイレクトな下敷きになっているはずなので、そのことをともかくも示しておきたかったのだ。

ほんとうはヨーロッパの事情と日本の事情とを本書からかいつまむべきだが、それは今夜のぼくの気分からすると煩瑣になりすぎるので、勘弁してほしい。代わりに、本書で“動員”されている以下の書名を見れば、当時の反核運動の熱とアウトラインがつかめるのではないかと思うので並べておいた。ほとんどが1982年前後に集中している。本書にとりあげられてなかった本を含めて、発行順にしてある。

これを見てもらえばわかるだろうが、すでに大半の“原発問題”は30年前に議論されていたのである。いったい日本は何をしてきたのだろうか。

・高木仁三郎(1433夜)『プルトーンの火』(社会思想社 1976)

・槌田敦『石油と原子力に未来はあるか』(亜紀書房 1978)

・宮川中民『エコロジー運動は何をめざすか』(現代の理論社 1978)

・堀江邦夫『原発ジプシー』(現代書館 1979)

・樋口健二(1446夜)写真集『原発』(オリジン出版センター 1979)

・室田武『エネルギーとエントロピーの経済学』(東洋経済新報社 1979)

・玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』(みすず書房 1979)

・槌田敦『エネルギー 未来への透視図』(日本書籍 1980)

・清水幾太郎『日本よ国家たれ 核の選択』(文芸春秋 1980)

・アンドレ・ゴルツ『エコロジスト宣言』(緑風出版 1980)

・ドミニック・シモネ『エコロジー』(白水社 1980)

・デイビッド・ディクソン『オルターナティブ・テクノロジー』(時事通信社 1980)

・伊藤英司『原発事故はなぜ起きたか』(東京新聞出版局 1980)

・マーク・スティーブンズ『スリーマイル・パニック』(社会思想社 1981)

・中尾ハジメ『スリーマイル島』(野草社 1981)

・樋口健二『闇に消される原発被爆者』(三一書房 1981)

・高木仁三郎『プルトニウムの恐怖』(岩波新書 1981)

・松本直治『火の墓標:原発よ 一人息子をかえせ』(現代書林 1981)

・広瀬隆(1448夜)『東京に原発を!』(JICC出版局 1981)

・室田武『原子力の経済学』(日本評論社 1981)

・槌田敦『石油文明の次は何か』(農村漁村文化協会 1981)

・近藤和子・福田誠之『ヨーロッパ反核79-82』(野草社 1982)

・ナイジェル・コールダー『核戦争の悪夢』(みすず書房 1982)

・ピーター・プリングル&ジェームズ・スピーゲルマン『核の栄光と挫折―巨大科学の支配者たち』(時事通信社 1982)

・吉川勇一ほか『反核の論理』(柘植書房 1982)

・リチャード・バーネット『軍拡の危機』(日本経済新聞社 1982)

・ラロンド、モスコヴィシ、デュモン『エコロジストの実験と夢』(みすず書房 1982)

・豊崎博光『核よ驕るなかれ』(講談社 1982)

・西尾漠編『反原発マップ』(五月社 1982)

・関曠野(1455夜)『プラトンと資本主義』(北斗出版 1982)

・佐藤進『価値の選択』(三一書房 1982)

・門奈仁之『生活の再構築:廃棄からの発想』(新時代社 1982)

・広瀬隆『ジョン・ウェインはなぜ死んだか』(文芸春秋 1982)

・E・P・トンプソン&D・スミス『世界の反核理論』(勁草書房 1983)

・エドワード・トンプソン『ゼロ・オプション:核なきヨーロッパをめざして』(岩波書店 1983)

・遠藤マリヤ『ブロックを超える――西ドイツ緑の党』(亜紀書房 1983)

・カストリディアス、コーンベンディット、ラ・ヌーヴ『エコロジーから自治へ』(緑風出版 1983)

・デイブ・エリオット編『原子力の政治学』(現代書館 1983)

・ケン・コーツ『核廃絶の力学』(勁草書房 1984)

・ジョージ・ケナン『核の迷走』(社会思想社 1984)

・小川和久『原潜回廊』(講談社 1984)

・市川定夫『遺伝学と核時代』(社会思想社 1984)

ざっとこんなふうだったのだ。なお、土井淑平はその後、本書のあとにおこったチェルノブイリ原発事故ののち、新たに『原子力神話の崩壊』(批評社 1988)と、これらをさらに発展させた『環境と生命の危機』(批評社 1990)を著した。いずれも吉本との論戦の後遺症がほとんどない一書であった。

◆槌田敦『資源物理学入門』(1982・9 NHKブックス)

上のブックリストの中に、槌田敦の『石油と原子力に未来はあるか』『エネルギー 未来への透視図』『石油文明の次は何か』が入っている。これらの著者の槌田敦は日本を代表する資源物理学者で、1957年に都立大の物理化学を修めたのちは、東大から理研へというふうに研究生活をするかたわら、いくつもの先駆的な著作を世に問うた。

上記の3冊は一言でいえば、次のことを明示した。(1)石油文明とは、石油で熱して水で冷やす文明である。(2)地球は、石油文明が放出する物エントロピーを熱エントロピーに変える機構をもっていない。(3)原子力技術は当初からの試行錯誤のうえ、これらの技術限界を無視して原子力発電に向かった。(4)太陽光は無公害エネルギーではなく、地上最大のエントロピー汚染の発生源である。(5)太陽エネルギーを活用しても水を活用できなければ、地球の文明的循環は確立しない。

まことに明快な見解だった。本書『資源物理学入門』は、これらの見解をもっと説得力のある手順で解説した、かなりハイパーな科学技術論的な一冊だった。これまた30年前の著書であるが、当時すでにしてちょっとした名著だなとぼくは感じていた。ところどころにぶっちぎりの論法が入ってはいるものの、いまでももっと読まれるべき本だろう。反原発派が太陽エネルギー主義に向かっている今日、とくに(4)や(5)の見方をよくよく賞味するといい。

槌田の資源物理学の考え方の基本は、われわれは「生きている系」と「そうでない系」の両方を見なければならないのだが、その違いを知るにはエネルギーの動向や消費だけにとらわれないで、エントロピーの捨て方を勘定に入れなければならないということにある。

地球はこの勘定がうまく組み立てられた系である。45億年の歴史をもつ地球には、マントル対流、プレート活動、地震、火山爆発、潮流移動、気候変動、異常気象、暴風雨、そして光合成を筆頭とする多様な生物たちの新陳代謝の活動といった、実にさまざまな活動がある。これらはすべてエントロピーの発生源であるが、それでも地球は全体としてのエントロピーを定常的に保ち続けてきた。これは地球がエントロピーを捨てる機構を自動的にもてたからである。

地球には重力がある。地球の物体が重力に逆らって宇宙空間に飛び出すことはめったにおこらない。地球は物エントロピーを捨てることはできないのだ。一方、光は重力の影響を受けないから地球はこれを利用して熱エントロピーを捨てることができる。この、重力による物エントロピーと光による熱エントロピーの収支バランスが、地球をなんとか維持してきたのだった。

生物は「生きている系」である。「生きている系」には代謝と廃棄と摂取がおこっている。これらは大量のエントロピーを生じさせる。しかしシュレディンガー(1043夜)が推理したように、この3つの活動には「負のエントロピーを食べる」という性能、すなわちエントロピーを排泄する能力があった。生物は基本的には水と光合成を活用して、物エントロピーを熱エントロピーに変える能力をもったのだ。

これに対して文明は、エントロピーを物体やエネルギーに付着させて捨てるというしくみで地球を覆っていた。文明は「生きている系」に対する「そうでない系」をつくりあげたのだ。そのため大量の資源を消費することになった。もしもエントロピーだけを捨てることが可能なら、資源などというものはいっさい不要なのである。言い換えれば、余分のエントロピーだけをうまく捨てられるなら、その系(システム)はいつだって元どおりになれるのだ。

しかし、文明はそうはいかない系をつくってしまった。そのうえで人間という「生きている系」を「そうでない系」のルールに押し込めてきた。

そもそも技術とは何かというと、本来は自然に消費されるべきものをあえて別の道筋に流して消費するようにすることをいう。これが技術というものの宿命的な本質である。したがって、技術は資源としてのエネルギーを、なんらかのしくみによってエントロピーとして流せなければならない。

ところが文明はそれができにくい方に技術を発展させてきた。たとえば町中が冷房装置をつければ、町中はますます熱くなる。冷房は屋内の熱エントロピーを屋外に捨てる技術行為だが、その行為は熱エントロピーを増加させるわけなので、しだいに熱エントロピーを屋外に捨てにくくなり、そのための技術開発をせざるをえなくなっていく。

これはエントロピー・モノレンマだ。ジレンマはあちら立てればこちらが立たずということだが、文明がもつエントロピーは自分の処理だけでモノレンマに陥ってしまう。それが石炭文明から石油文明へ、石油文明から原子力文明に向かうにつれ、にっちもさっちもいかなくなった。

これは「どのエネルギーを選択すればいいか」という問題なのではない。たとえ太陽光エネルギーを選んでも、エントロピー・モノレンマはおこる。唯一考えるべきなのは、「水」をどのようにエントロピーの吸収に使うのかということである。われわれはあらためて、水の気化熱、水の比熱、水の溶解力に注目を向けなければならないだろう。槌田は、そう展望してみせた。すばらしい30年前の展望だった。水こそ、文明が事故に対して対処する「母なるもの」なのである。

「自然の循環」と「社会の循環」のかかわり

『エコロジー神話の功罪』槌田敦(ほたる出版 1997)より

◆ポール・ヴィリリオ(小林正巳訳)『アクシデント 事故と文明』(2006・2 青土社)

1986年のチェルノブイリ事故、1991年の湾岸戦争、その後のオゾンホールの拡大、2001年の9・11世界同時テロを見聞したあとのポール・ヴィリリオ(1064夜)が、この本で言っていることは、ただひとつ、次のことである。「21世紀の意識は事故によってのみ際立つしかないだろう」。

1930年代に歴史家のマルク・ブロックは「現代文明をそれまでの文明と隔てているのは速度であり、その変貌はたかだか一世代のあいだに生じた」とみなした。だが、その「速度」が次に何を生むかといえば「事故」なのである。現代は「事故の文明」の時代なのだ。

また同じ時期、ポール・ヴァレリー(12夜)は、「道具は意識から消えていく傾向にあるが、意識は事故があってはじめて目覚める」と書いたけれど、その事故が巨大化し、核化し、連続化をしている今日にいたっている状況のなかでは、事故によって目覚める意識はさらに激越なものとならざるをえない。意識の目覚めが激越になるとは、どういうことか。事故のたびに知性が試されるわけだ。だとすると、これからは「知性の危機」こそ事故なのである。

こうして、大惨事がわれわれにもたらすものは、尋常な意識の目覚めではなくて、ときに未知の哲学への渇望というものであり、ときに未知の狂気の出現というものになる。「事故とは、創造にして失墜であり、隠されていたものを白日のもとに晒すという意味で、ひとつの発明なのである」。蒸気船を発明することは難破を発明することであり、列車を発明することは脱線事故を発明することであり、原子力発電所を発明することは放射能汚染を発明することだったのだ。事故こそが、そしてその予防こそが新たな産業なのである。

しかし、事故の創造性がここまでくると、人々の不安のほうも増殖しすぎることになり、もはやエコロジーは自然を相手にするのではなく大惨事を相手にすることになるだろうし、問題となるのは犠牲者の数ではなくて、われわれが被る「危険の特性」そのものとなるにちがいない。

ヴィリリオのこの予言、ギョッとするほど当っている。昨日は原子爆弾、今日は情報爆弾、明日は遺伝子爆弾、なのである。

◆内田樹・中沢新一・平川克美『大津波と原発』(2011・5 朝日新聞出版)

3・11から3週間後にUストリームで配信された「ラジオデイズ」の鼎談を緊急出版したもので、いささか話題になった。

平川克美は2001年に「リナックスカフェ」を、2007年に「ラジオ・カフェ」を立ち上げたビジネスデザイナーであって、ラジオパーソナリティ。リーマンショック後の『経済成長という病』(講談社現代新書)や『移行期的混乱』(筑摩書房)でも話題をまいた。内田・中沢については紹介無用だろう。ちなみに3人は同じ1950年生まれだ。

内田樹は3・11以降のブログで早々に「疎開」をすすめた。西に避難したほうがいいというススメだ。また、大学施設を避難者や疎開者の受け入れ装置にすることを提案した。中沢は3・11のあとは原子核物理の本を漁っていたようだ。原稿依頼を断り、何かを深く考えたかったのだという。

話は、3・11で「日本の何かがポキッと折れた」というところから始まって、しだいに従来のエコロジーや反原発では足りない何かを求める必要があるという方向へ進む。

第1には、日本的なブリコラージュの手法をちゃんとみなおしたほうがいいということだ。ブリコラージュは「編集」ということでもあるが、その場で入手可能なものを使いつつ試行錯誤を重ねて、新たな最終形を見いだすことをいう。第2には内田が言うには、原発技術に向かうクラフトマンと電力事業を推進するビジネスマンとが、それぞれ向かっている制度設計において別々なものになるのは当然だろうが、だったらどこかで二つの制度設計思想を「もっと拮抗させるシステム」が必要だろうと言う。

で、第3に、これは中沢が提案するのだが、エコロジーに代わる「エネルゴロジー」を持ち出したいという。これについては、このあと中沢の『日本の大転換』を紹介するので、どういうものかはそこでかいつまむ。

こんなふうに話はすすんで、「万が一」と「ときどき壊れる」と「備えあれば憂いなし」の3つをどのように組み合わせるかが重要なのだが、中沢が、そもそも原子力エネルギーに手をつけたということ自体が生態圏の外にあるものを人間社会に引っ張ってきてしまったのだから、ともかくヤバイというふうになり、内田が、人間の愚鈍を計算に入れないシステムがある以上は何がおこっても当然だろう、とくに、日本はステークホルダーをやたらに多くすることでシステムをがんじがらめにしているだけなんじゃないか、というあたりから、話に意外なヒントが出入りする。

中沢が『緑の資本論』(集英社)以来の一神教の特色を持ち出し、それと日本の方法知を比較しようとしているのは、あいかわらずの独壇場であるが、ぼくには、それって日本が昔から「神的なもの」に対処するときの経験知だったのではないか、「恐ろしいもの」を「あまり恐ろしくないもの」と見境いがつかないようにぐちぐちゃにするのが日本だったのではないか、という内田の発言にピンとくるものがあった。

ということで、後半は中沢が「緑の党」っぽいものをつくろうと思っているが、日本の自然思想に立脚したタイプのものをつくりたいという話になっていく。もっとも、ここで平川がグリーン電力のための資金を用意した孫正義を見直したなあ、それじゃあ孫さんにスポンサーになってもらおうよと中沢が言うあたりは悪い冗談で、内田の「ぼくは強いリーダーシップよりも理のあるヴィジョンのほうが必要だと思う」や「仙台あたりに首都機能を移したほうがいいじゃないの」のほうが、本書の落としどころとしては妥当だった。

ところで、平川が「あとがき」に、日本の多くの組織がコンプライアンスにはまって動きがとれなくなっているという問題を指摘していたが、この問題こそさらに別の本で展開してもらいたい。それこそトークゲストに孫正義やら官僚やら大学トップやらをまぜこぜに呼んで‥‥。

◆宮台真司・飯田哲也『原発社会からの離脱:自然エネルギーと共同体自治に向けて』(2011・6 講談社現代新書)

前夜に飯田哲也の『エネルギー進化論』(1457夜)を紹介したが、そのとき「これは残念ながら失敗作だった」と書いた。それにくらべて本書のなかの飯田はそこそこ説得力がある。宮台真司のたくみな誘導のせいでもあろうが、その宮台も本書では飯田のアクチュアリティを受けて発言がアクチベイトしているので、対談本としてけっこうよくできている。ちなみに二人は同じ1959年生まれらしい。

対談の中身はサブタイトルの「自然エネルギーと共同体自治に向けて」そのもので、原発を選択した日本の経済社会の流れと、原子力ムラの実態と、数々の事故をおこしながらもその原発をやめられないのはなぜかということを、二人がそれぞれ解剖してみせるというふうになっている。

宮台は、フクシマ原発事故については「技術的不合理とともに社会的不合理を衝く」という立場に立っていて、そのことを強調せざるをえないのは「日本社会が技術的に合理的だとわかっていることを社会的に採用できない」からだと説明する。

なぜそんなふうになったかという理由も示している。日本社会全体が行政官僚制に依存し、市場に依存し、マスコミに依存していたからだ。この体癖を宮台はあまりうまいネーミングではないけれど、「悪い共同体」と「悪い心の習慣」というふうに名付けた。これは、ぼくがこれまでの宮台の本のなかで一番おもしろかった『日本の難点』(幻冬舎)でも指摘されていたことだったが、本書では深くは突っ込んでいない。

飯田はエネルギー問題のほうからその理由を考えると、レイチェル・カーソン(593夜)以来の「よき環境主義」「よき環境アセスメント」を日本は本格的に体験できず、「エンド・オブ・パイプ」のアプローチばかりで公害問題や環境問題を処理してきたせいだと言う。「排水や排気ガスが問題なら、出口にフィルターを付けてそのレベルを落とせばいい」というアプローチだ。こんなアプローチばかりにこだわっていたから、この日本の30年間はついにアファーマティブ・アクション(積極的是正措置)をつくれなかったのである。

二人はこのあと、今日の高リスク社会が「予測不能・計測不能・収拾不能」の症状をきたしているとき、ウルリッヒ・ベックが二項対立の図式に陥らない方途を提示したことをきっかけに(1346夜・1347夜・1348夜)、ヨーロッパで新たな市民社会による原発回避などの展望を模索する試みが連打されてきたこと、そこには新たな「知の創造」の萌芽すら感じられること、しかし日本ではそれが知識社会を支えるナレッジデータベースの変更にならないのはなぜかということ、けれどもやはり本書のサブタイトルにあるように、新たな「共同体自治」が必要であって、いまこそ「任せる政治」から「引き受ける政治」へのトリガーが引かれないかぎりは、何も埒があかないだろうという話になっていく。つまりはアントニオ・ネグリ(1029夜)らのいう「アウトノミア」をどうするかということだ。

総じて、この二人がうまく組むとかなりおもしろい提案がいくつか出てくるだろうと思わせたのであるが、残念なのは、そこに上記に紹介した槌田敦のようなエネルギーやエントロピーの解釈をめぐる科学的議論がまったく出入りしていなかったことである。

◆中沢新一『日本の大転換』(2011・8 集英社新書)

2月14日の朝日新聞1面に、中沢新一(979夜)が「グリーンアクティブ」という名の“緑の党”を結成したというニュースが載っていた。ウェブを見てみると、宮台真司、いとうせいこう(198夜)、マエキタミヤコ、鈴木邦男(1151夜)、加藤登紀子、鈴木耕、小林武史、津田大介(1195夜)、鈴木幸一らが参加するという。マエキタを代表とする「緑の日本」という政治団体の登録もしたようだ。

本書の「あとがき」に、3・11後の4月6日に「日本に緑の党みたいなものを設立しよう」とネットTV(ラジオデイズ)で言ったことが振り返られていて、いつ設立できるかはわからないが、当面、本書の内容はその「緑の党みたいなもの」の綱領にあたると書いてあり、その意志たるや文面上もけっこう堅かったから、10カ月の準備をへていよいよ“結党”に至ったのだろう。

ぼくは本書の文章が文芸誌「すばる」に2回にわたって発表したものを読んだたとき、中沢が新たな「エネルゴロジー」(energology)なるものに立脚して、何やらただならない決意を述べていることを感じていたので、きっとこういうことはあるだろうと思っていた。

ただいまのところ、「グリーンアクティブ」がどんな行動方針や政策を打ち出すのかは、まったくわからない。せいぜい賛同者たちにグリーン・ワッペンを胸につけて選挙に立ってもらおうというだけらしい。代わって、これが“綱領”だという本書に書いてあることは、大略、次のようなことだった。

3・11による災禍には、二つの相反する意味がまじりあっていた。これをどう見るか。中沢はそこから出発する。

地震は地球内部の急激な変動で引き起こされる。われわれは多くの生物たちとともに、その地球の厚さ数キロの表層にいる。地震も津波もしばしばこの表層を襲ってひどい痛みをもたらすが、やがて大地にも海にも和らぎを蘇らせる。これらは自然災害を孕んではいても、一連の生態圏の出来事だ。

一方、原子力発電は生態圏の外部に属する物質現象からエネルギーを取り出す技術であって、中沢によれば、ここに事故や厄災が生じても生態圏はこれを治癒していく能力をもってはいない。原発は“小さな太陽”なのである。われわれは“大きな太陽”から十分に離れているから生態圏を営めるのであって、その太陽が生態圏の一部に入って起爆してしまうことなど、毫も許容していなかった。

しかし、3・11はこの二つの災害を同時にもたらし、われわれは新たな挑戦を受けた。それならば、ここに新たな知の形態が生まれる必要がある。それを中沢は「エネルゴロジー」(エネルギーの存在論)と名付けた。

エネルゴロジーはアンドレ・ヴァラニャックの区分にしたがっていえば、史上のエネルギー革命の第8番目をもたらすものと考えられる。1次から7次は次の通り。

①第1次革命=火の獲得と利用。②第2次革命=農業、牧畜、新石器。③第3次革命=炉の発達、金属の登場、家畜・水力・風力利用。④第4次革命=火薬(燃える火から爆発する火へ)。⑤第5次革命=石炭、蒸気機関、産業革命。⑥第6次革命=電気、石油、電波通信、自動車産業。⑦第7次革命=原子力とコンピュータ。

このあとが第8次革命としてのエネルゴロジーの発現になるのだが、本書ではその政治論や技術論の中身はほとんど示されない。そのかわり、今後のエネルゴロジーの思想的な基盤になるべきものは一神教ではなく多神多仏的な思考であるだろうこと、とりわけ仏教からのヒントが多くなるだろうこと、一神教的な資本主義経済から贈与の経済文化への移行を試みるべきだろうこと、などが提起されている。

一神教はヴァラニャックの分類でいう第3次エネルギー革命期に、主にモーセによってもたらされた。正確にはイクナトーンの時代のエジプト第18王朝のアートン教をモーセが持ち出してからのことだが(このことは本書にはふれられていない)、それはともかく、この一神教は本来は社会に所属しないはずの唯一絶対の神を“外部”からもってきて、社会を含む生態圏に接ぎ木した。

このような強引な一神教確立のやり方は、原子核技術が本来はそこに所属しないはずの太陽圏の現象をもちこんだやり方と似ている。端的にいうなら原子核技術は一神教的な技術で、このような一神教的技術にはブリコラージュは歯が立たない、というのが中沢の解釈だ。

一方、資本主義という経済システムは市場メカニズムを社会にもちこんで、①社会が市場を包摂するのではなく市場が社会を突き破るリスク、②人間の心がつくるサブ生態圏としての社会を解体させるリスク、③成長を続けなければ衰退ないし停止に向かわざるをえないというリスク、という3つのリスクをもたらした。

これは原子炉がわれわれに突き付けているリスクにとてもよく似ている。資本主義は一神教の合理にしたがった経済技術なのである。

しかしふりかえってみると、本来の社会は多神的で、さまざまな動向の「キアスム」(交差)の構造性をもっていたはずである。そこには一方向には規定できないいろいろな「縁」や「つながり」がある。それを資本主義の市場と商品は断ち切っていく。その象徴が原子核技術によってつくりだされた技術経済圏だった。これでは社会が壊れ、生態圏が壊れ、文明が壊れてもおかしくはない。

それでも、もともとが一神教的なロジックで歴史を積み重ねてきた社会には、こうした技術経済に対しての多少の耐性があるだろう。キリスト教社会やイスラム社会には、その耐性力がある。けれどもキアスム構造こそを特色としてきた日本文明はこれらの浸透の前では危機を迎えざるをえない。それゆえここにおいて、われわれは大転換に向かわなければならないのである。これが本書のタイトルになっている「日本の大転換」が意味するところであるようだ。

で、そのように断言する中沢は、そのためには、ひとつは仏教を再重視するべきではないかと言う。仏教は生態圏の外部の超越者を否定する。また仏教は儒教とも神道ともうまく習合できる。そうした異質なものとの親和性が高い仏教に注目したほうがいいと言う。

もうひとつには、贈与の経済社会をめざすべきであると言う。もともとわれわれは「太陽の贈与性」の中にある。「太陽は地上を支配している交換システムさえ凌駕しながら、莫大なエネルギーを植物と動物と人間に送り続けている。人類の経済を含めて、すべての生命活動は太陽エネルギーに支えられている」。ならば、経済活動もこの贈与性にもっともとづくべきだったのではないか。

この「太陽の贈与性」を持ち出しての結論はかなり強引だが、中沢はこのような経済思想のプロトタイプが、かつてはフランソワ・ケネーらの「フィジオクラシー」(重農主義というより自然管理主義)にあったとみなし、フュシス(自然)からクラティア(管理)を導き出していたと見た。それらのヒントをいかして新たな“超マクロ経済学”をつくるべきだと言う。どういうものかは書いてはいない。

ともかくも、以上のような大転換は日本においてこそおこるべきだというのが、本書の主張であって、「グリーンアクティブ」結成の主旨なのだ。そのことを中沢は、日本がリムランド文明(周縁文明)であったからだとも説明する。外部環境との境界に強い遮断の壁がなく、透過性に飛んだ文化を養ってきたのが日本文明なのである。ここにはすぐれてハイブリッドなインターフェース構造があった。それをもっと生かすべきではないか。ねえ、みんなでそうしようよというのが、本書の“綱領”なのである。

この最後のリムランド日本がインターフェースの作用をもっと発揮したほうがいいというのは、大賛成だ。ただ、かつての教育現場においても劇場空間においても、パソコンからスマートフォンに及んだITデバイスにおいても、近ごろの伝統技能や遊芸においても、日本的なインターフェイスはほとんど試みられてこなかった。はたしてそれに誰がどのように着手するのかということが問題なのである。

「グリーンアクティブ」設立時の記事

(朝日新聞:2012年2月14日)

◆松岡正剛『連塾‥方法日本Ⅲ:フラジャイルな闘い』(2011・11 春秋社)

さて、以上の本の紹介をしたうえで、ふと、初めて「千夜千冊」に自分の本をナビする気になった。この本が今夜の数冊の本にまじるのは、ぼくが次のように“日本の本来と将来”をつなげて考えてきたということを、ここでちょっとだけ参考にしてもらいたいからだ。

2005年6月2日に「連塾」最終講の第8講として話した「編集的日本像――雪が舞う鳥が舞うひとつはぐれて夢が舞う」に、ぼくは次のような「日本の見方」を提示していた。3つのスコープ・フィルター・テーマと、数冊ずつの日本理解のためのインターフェイスなどが並んでいる。さすがにここで自分のものを要約したり、解説したりすのはおこがましいので、説明ヌキで項目だけあげておく。関心をもたられるようならば、本書を当たられたい。

ジャパン・プロブレム「9つの宿題」の(9)に「負の想像力……地震と枯山水」とあるところが、ぼくの方法日本の折り返し点になっている。

◎方法日本のための「5つの窓」

generation(日本を型の発生で見る)

animation(日本をモノ・ガタリで見る)

representation(日本を依代で見る)

penetration(日本を数寄の構造として見る)

paticularization(日本を格別に見る)

◎日本流のための「6つのフィルター」

A=取り寄せ・見立て(寄物陳思・いけどり・類感呪術)

B=異種配合・共存(神仏習合・和光同塵・本地垂迹・公武合体)

C=グローバル・ローカル(和魂漢才・・コードとモード)

D=セット・シリーズ・ゲーム(あわせ・かさね・きそい・そろえ)

E=表裏一体・間柄・世間(あいだ・うつろい・面影・公界)

F=物語・イコン・システム(仕組・仕立・仕事・仕様・仕掛)

◎ジャパン・プロブレム「9つの宿題」

(1)日本語という文化‥‥真名と仮名・ルビ・擬態語・述語性

(2)多神多仏の信仰風土‥‥神話・説経節・浮世草子・廃仏毀釈

(3)侵略と鎖国‥‥秀吉の計画・国産と実学・出島・回船

(4)開国・開化・併合・進出‥‥シーレーン・日米条約・満州

(5)敗戦と戦後憲法‥‥東京裁判・戦争責任・民主主義

(6)自衛隊・日米安保・基地・資本主義‥‥アメリカの傘

(7)象徴天皇制‥‥神か人か・万世一系・議院内閣制

(8)日本列島の多様性‥‥日本海陥没・東の銀と西の金・当番と席衆

(9)負の想像力‥‥地震と枯山水・壊れやすい母国・三畳台目

◎日本のための編集的世界観へ

「8つの千夜千冊インターフェイス」プラス2

①身体と意識の関係を編集する

ルロワ・グーラン『身ぶりと言語』(381夜)

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』(446夜)

マーィン・ミンスキー『心の社会』(451夜)

②文字と言葉を切り離さない

マーシャル・マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』(70夜)

伊東三郎『ザメンホフ』(958夜)

③世界史の中の日本を見る

『ヨブ記』(487夜)

ジグムント・フロイト『モーセと一神教』(895夜)

佐藤弘夫『アマテラスの変貌』(668夜)

④インド・中国・日本をつねに同格におく

魯迅『阿Q正伝』(716夜)

小此木啓吾『阿闍世コンプレックス』(951夜)

姜尚中『ナショナリズム』(956夜)

⑤現代思想を日本の社会文化で問う

ミシェル・フーコー『知の考古学』(545夜)

三島由紀夫『絹と明察』(1022夜)

⑥方法としての漱石を忘れない

宮本武蔵『五輪書』(443夜)

夏目漱石『草枕』(583夜)

グレン・グールド『グレン・グールド著作集』(980夜)

小倉朗『日本の耳』(653夜)

⑦フラジャイルな逆襲を尊ぶ

室生犀星『杏っ子』(870夜)

森繁久弥『品格と色気と哀愁と』(590夜)

ルイス・トマス『人間という壊れやすい種』(326夜)

⑧いつも遊芸と職人とともにいる

吉井勇『吉井勇歌集』(938夜)

河井寛次郎『火の誓い』(5夜)

⑨経済と文化を一緒にする

フェルナン・ブローデル『物質文明・経済・資本主義』(1363夜)

渡部亮『アングロサクソン・モデルの本質』(1366夜)

ミシェル・ボー『大反転する世界』(1387夜)

⑩編集工学で勝負する

高柳蕗子『はじめちょろちょろなかぱっぱ』(779夜)

ジェラルド・ワインバーグ『一般システム思考入門』(1230夜)

バーバラ・スタフォード『ヴィジュアル・アナロジー』(1235夜)

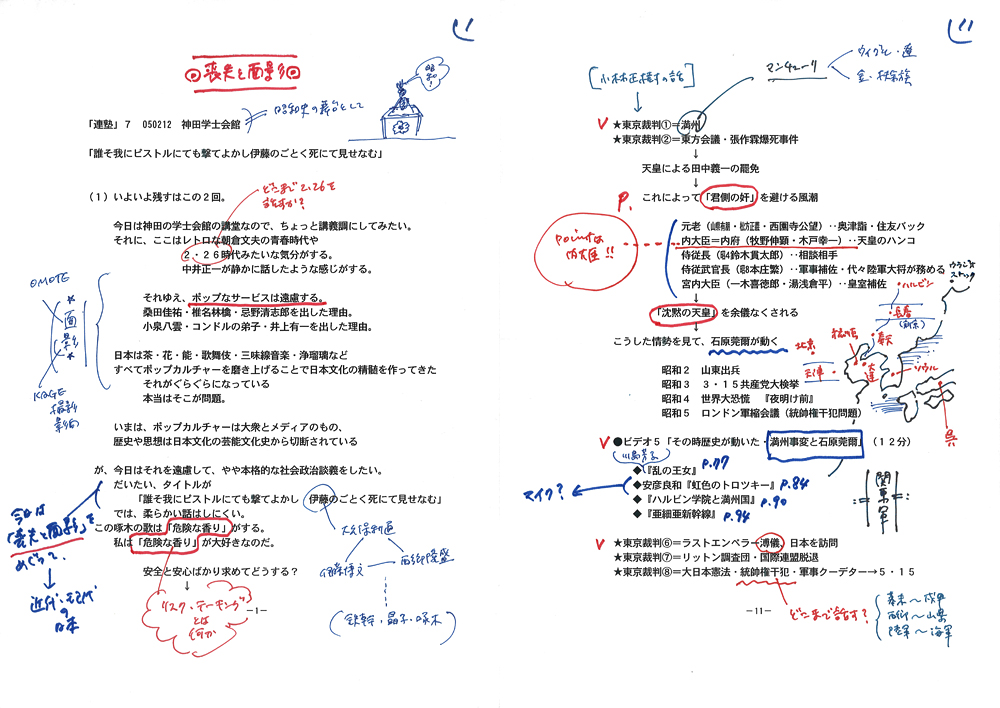

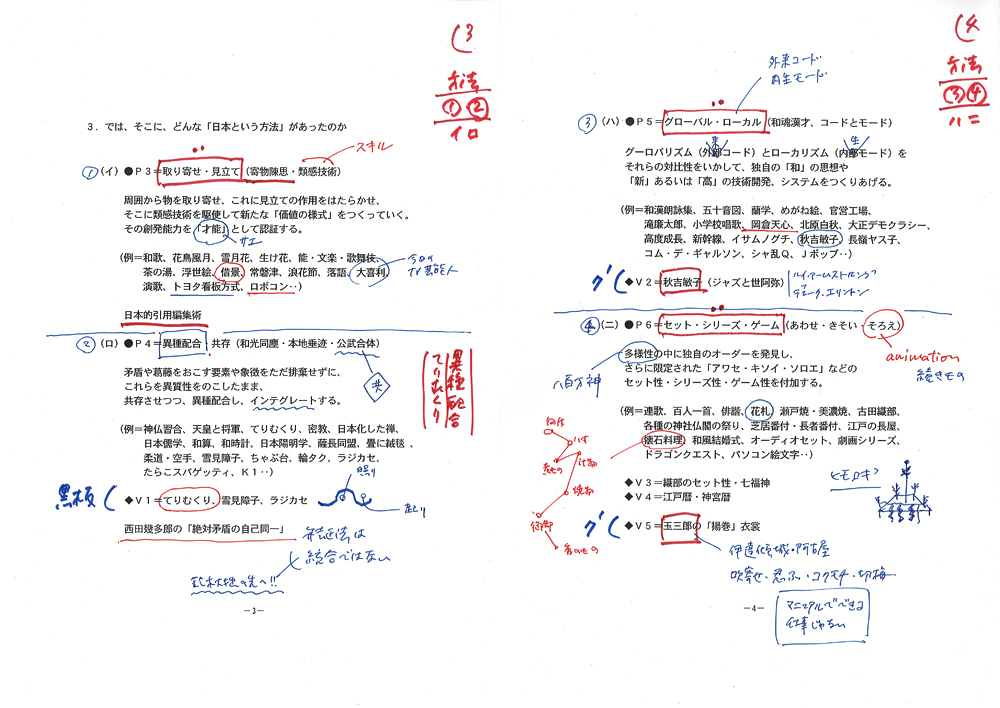

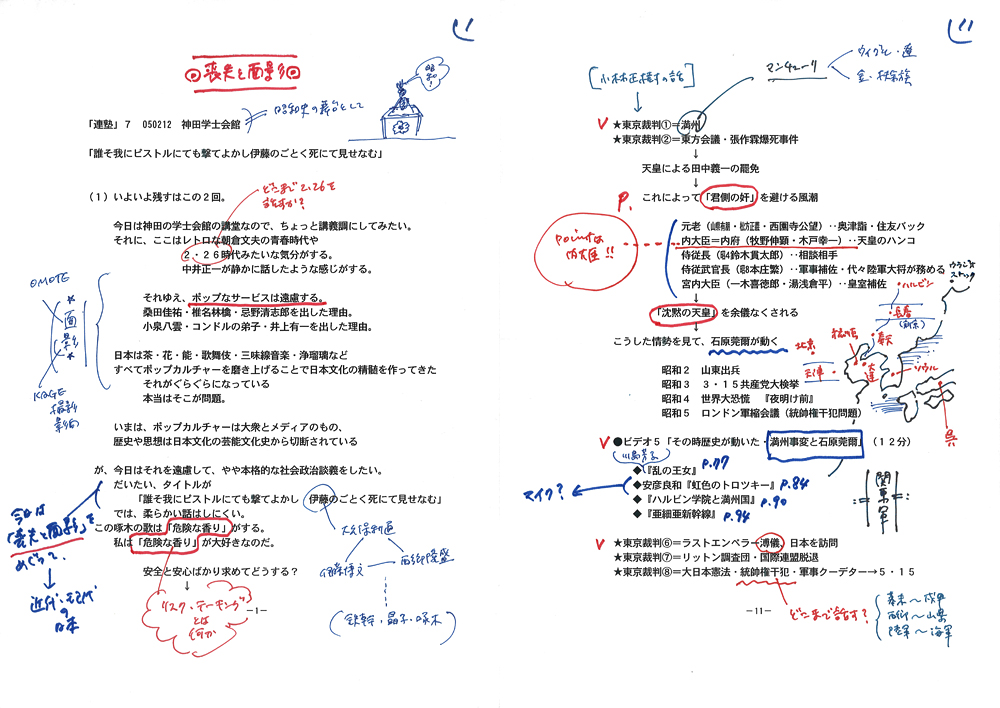

「連塾」の講義風景

『連塾‥方法日本:フラジャイルな闘い』松岡正剛(春秋社 2011・11)より

「連塾」〈第7講〉講義レジュメ

セイゴオ・マーキング入り

「連塾」〈第7講〉講義レジュメ

セイゴオ・マーキング入り

『大津波と原発』

著者:内田樹×中沢新一×平川克美

2011年5月30日 第1刷発行

発行者:市川裕一

発行所:朝日新聞出版

装幀:祖父江慎

編集:清水檀

【目次情報】

はじめに 中沢新一

Ⅰ 未曾有の経験をどう捉えるか

Ⅱ 津波と原発事故はまったく異なる事象である

Ⅲ 経営効率と排除される科学者の提言

Ⅳ 原子力エネルギーは生態圏の外にある

Ⅴ 原子力と「神」

Ⅵ 「緑の党」みたいなものへ

補 私たちはどこへ向かうべきか ―質疑応答に関連して

鼎談までの経緯とその後 平川克美

内田からもひとこと 内田樹

【著者情報】

内田樹(うちだ・たつる)

1950年東京生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院博士課程中退。武道家。神戸女学院大学文学部名誉教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。多田塾甲南合気会師範。『私家版・ユダヤ文化論』で第6回小林秀雄賞、『日本辺境論』で新書大賞2010受賞。第3回伊丹十三賞受賞。

中沢新一(なかざわ・しんいち)

1950年山梨県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。明治大学 野生の科学研究所所長。明治大学特任教授。思想家。『チベットのモーツァルト』(サントリー学芸賞)、『森のバロック』(読売文学賞)、『哲学の東北』(斎藤緑雨賞)、『フィロソフィア・ヤポニカ』(伊藤整文学賞)など著作多数。

平川克美(ひらかわ・かつみ)

1950年東京都生まれ。1975年早稲田大学理工学部機械工学科卒業。事業家、文筆家。渋谷区道玄坂に翻訳を主業務とするアーバン・トランスレーションを設立、代表取締役となる。株式会社リナックスカフェ代表取締役。株式会社ラジオカフェ代表取締役。立教大学特任教授。著書に『株式会社という病』(NTT出版)、『ビジネスに「戦略」なんていらない』(洋泉社新書y)、『経済成長という病』(講談社現代新書)他。