父の先見

15~18世紀

みすず書房 1985~1999

Fernawd Braudel

Civilisation Matérielle, Économie et Capitalisme, 15-18 Siécle 1979

[訳]村上光彦・山本淳一

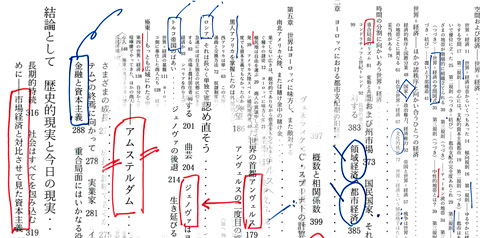

ほんの少しだが、やっとこの大々大著を紹介することにした。みすず書房版で「日常性の構造」二冊、「交換のはたらき」二冊、「世界時間」二冊の、二段組各400ページ強の計六冊。とんでもない大々大著で、これをはたして読んだといえるかどうかもおぼつかない。

けれどもこの六冊を知らなかったら、ぼくは歴史のなかのさまざまな「オイコス」の凹凸に介入するすべが見えないままだったろうとおもう。本書はヨーロッパやアジアの経済・文明・社会を歴史的に語るうえでのイニシエーションを迫るグロッタ(洞窟)であって、またサーンチーの大門なのだ。ジュール・ミシュレの歴史論を読んだ者がその後に一度は必ず通過すべきイニシエーションなのである。オイコス(oikos)とノモス(nomos)が合体して資本主義文明になっていった交差点を叙述したものである。

とはいえそのイニシエーションを一応了えたからといって、要約なんてことができるはずはない。いや、こればっかりはしないほうがいい。ブローデル自身が「本来の歴史は逸話的構成によってしか綴れない」と冒頭で断っているほどで、この大々大著は驚くほど細部の記述の連続連打に徹していて、これを好きに摘まむものを拒否している。そもそも執筆に20年近くが費やされた。

本書は社会経済にまつわる逸話の厖大な集積だ。社会経済史の巨大な編み物だ。編み物からは経済と生活と文化の歴史のダイナミックな紋様が浮かび上がってくる。ブローデルは「長期持続」という観点で400年におよぶ歴史の編み目をまことに丹念に見た。ブローデルが好んで「コンジョンクチュール」(conjoncture)とよぶ「複合状況」をできるかぎり記述同時的に綴ろうとした。

コンジョンクチュールにはいろいろの訳語があてられてきた。井上幸治・浜名優美は主として「変動局面」と訳し、竹岡敬温は「景況」と意訳し、本書では文脈に応じて「状況」「複合状況」「諸状況」「経済情勢」などとあてている。つまりは全体史を決定づける契機を孕んだ状況推移の場面のことである。ニクラス・ルーマン風にはダブル・コンティンジェントな、長期・中期・短期の経済システム的動向をときどきカオスの淵のごとく揺動させる局面のことをあらわす。それがコンジョンクチュールだ。

ブローデルがこの大々大著で取り扱ったのは、15世紀から18世紀にいたるヨーロッパの社会生活・物質生活・経済生活と、それをとりまくすべての出来事だった。それらがおのずからそれぞれにおいて語りだすエコノミー・モンド(世界経済)、そのすべてを記述しようとした。

第一巻では「日常性の構造」として、人口・習慣・食べもの・産物・消費物・技術などなどが総ざらえになっていく。そのなかで、たとえば農業と牧畜が結びついた地域で肉食が流行していった理由、それとは逆に米作地帯では肉食が少ない理由が語られ、そういう説明のあいまに、トウモロコシの収穫は米作とは異なってあまりに人手がかからなかったため、そのことが農民や奴隷を強制労働させる余暇をもたらし、また、その余波がアメリカインディアンの巨大なモニュメントになっていったので、「だからこそ余った時間に使われなかった労働力が収奪される社会ができたのだ」というような、ドキッとした指摘が挟まれていく。

ぼくが第一巻の二分冊を入手したのは、たしか一刷目が出た翌年の1986年だったと憶う。茶色いお湯が身に沁みた麻布十番の風呂屋にせっせと通っていたころで、風呂から帰ると湯上がりのほてった体で第一巻二分冊をちらちら見るようにした。これほどの大冊は、さすがに貪るごとく読むというわけにはいかない。風呂屋へ行くのは1ヵ月に2、3回で、あとは自室の風呂かシャワーだったから、1年かかって「日常性の構造」二冊ぶんをやっと通過したというにすぎなかった。

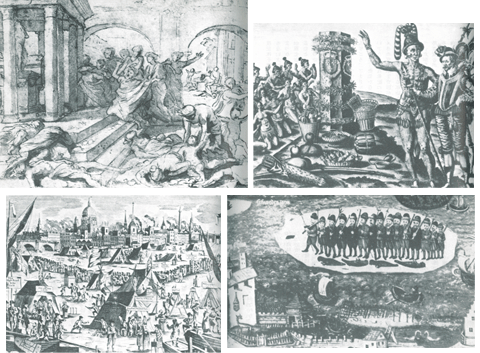

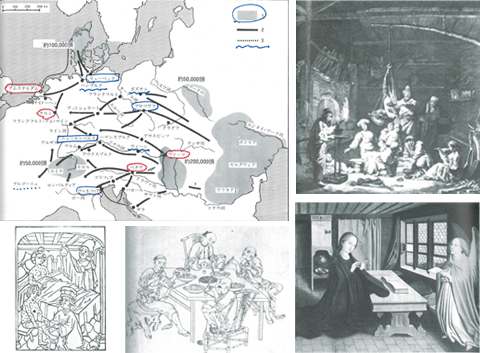

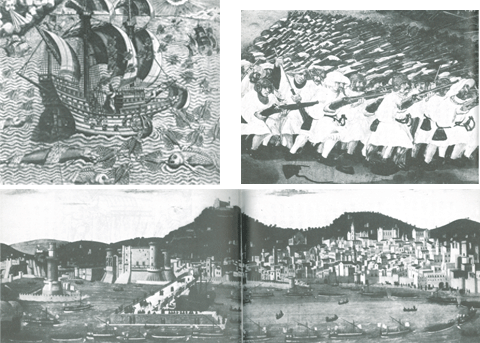

本書には一冊ずつにおよそ150点近くの図版や写真が入っているのだが、これもまたまことに雄弁で、風呂上がりの法悦にしていたのは、この図版や写真を眺め、その解説にあたる箇所を拾い読むことだったのである。

左上から、

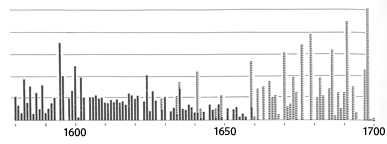

1600年頃の欧州北部・東部における大型家畜(牛馬等)の通商

18世紀のロシアの小屋の内部。揺り籠が吊るされている以外家具がほぼ見当たらない。

焼灼法による梅毒の治療。15世紀末の木版画。

肉を僅かしか食べない、洗練された中国料理。絹本。

15世紀の南ドイツにおける有産市民の家の室内。

左上から、

17世紀初頭、インド諸国航路をゆく、大砲で武装した商船。飛び魚の雨。

火縄銃隊。1525年 パヴィアの戦を描いた空想画の細部。

15世紀のナポリ。

第二巻は「交換のはたらき」だ。ここでは「市」と「大市」の誕生と発展と変遷と、そこで交換される遠方近傍のおびただしい物品たちの価値と価格とが浮上する。それらの変遷を通してブローデルが言いたかったことは、「交換のないところに社会はない」ということである。カール・ポランニーとは異なる説得力があった。

次にブローデルがあきらかにしたのは、さまざまな市の変遷を見ると、どんな物品も市の外にあるかぎりは使用価値しか持っていないのに、それが市を通過することによって交換価値に転じていくということである。世の中のあらゆる経済単位は、この市の「外から内へ」と「外から内へ」を通過するというところにこそ発生していた。

市を媒介にして使用価値が交換価値に変わるといっても、そこに一様な変換がおこるわけではない。まずは週に一、二度の市が開かれて、そこに店ができる。その種類は時代や地域によってさまざまだ。次にそれらの店が物品を信用で仕入れ、そこに客が付き、ついで物品が動いていく。取引できずに貯まったり腐ったりしていく物品も多かった。この一連のプロセスには、たんに物品が動いただけではない可能的価値が動いたということなのである。

価格が動き、それを信用の軽重浅深であらわす手形が動いた。当然ながら債権と債務も動き、それらの取引の一部を引き取る貨幣が動いたのだ。それらの複数の変数が互いに連鎖していくことこそが「交換のはたらき」だったのである。

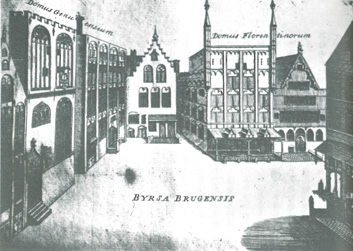

この動きを歴史地域的な順でみると、おそらく1450年あたりを境にヨーロッパ全域の経済が変化した。農産物の価格が停滞あるいは下落して、職人や職人組合による製品の価格がそれらを上回ったのだ。このときに都市の市に変化がおきた。リューベック、ケルン、ヴェネチア、フィレンツェ、ジェノヴァなどの市が次々に結ばれ、相互の交易ロードがつながっていった。16世紀になると、そうした市が離合集散して大市を形成する。アンヴェルス、ベルヘン・オプ・ゾーム、フランクフルト、メディナ・デル・カンポ、リヨン、ブザンソン……。

17世紀、やがてこれらの大市の経済活動は新興のアムステルダムの取引所に向かって大きなうねりをつくっていく。それは大市の歴史に対して新たなヨーロッパ商業センターが誕生したことを物語っていた。

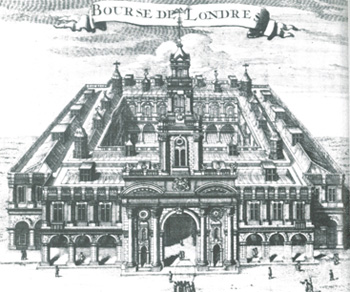

しかし18世紀になると、そのアムステルダムをたくみに模倣するところがあらわれた。それがロンドンで、これらすべての「交換のはたらき」をジェノヴァやパリと争いつつ集約することになった。なにもかもをロンドンが吞み込んでいったのだ。

そうなると18世紀のヨーロッパで大市が活発なのは、むしろマージナルなボーケール(フランス)、アルプス地方、バルカン諸国、ポーランド、ロシアのほうとなるわけで、その余波が最後はアメリカ大陸へと飛び火していったのである。資本主義の原型はこうして世界に散っていったのだ。

第二巻の後半では「市場経済と資本主義」の発育が詳述される。ブローデルはここまで、15世紀~18世紀では、交換経済とはべつに「自家消費」という領域が各地にそうとうに併存していたことを口をすっぱくして説明していた。市場経済はあくまで生産と消費を媒介することであって、生活全体の活動には必ず「生産≒消費」の領域がありうることを強調した。「生産≒消費」がもっとも直截な生活的交換なのである。そこからは、市場価格が及ばない物質生活によって長らく人間生活が営まれてきたという歴史の証しが見えてくる。

しかしながら市場価格の一人歩きは、いったん動きはじめるととどまるところを知らない勢いになる。それが16世紀のヨーロッパではほとんど地域時間のズレのない価格変動となり、インドや中国では20年遅れの変動の到着となった。アメリカ産の銀で鋳造されたスペインの8レアール銀貨は地中海を渡ってトルコ帝国やペルシアを通り、通貨価値を変えてインドと中国に達したのだ。世界は価格変動の波に攫われたのだ。

それで何がおこったかといえば、市場経済が2つの顔をもった。Aの市場経済は「透明な交換」の競争的連鎖によるもので、取引勘定や利益勘定に大きな狂いを生じさせないものだった。むろん飢饉や事故や騙しあいもあるのだから、ときに大きな変動はあるのだが、それもやがては収まるはずの市場経済Aである。

一方、市場経済Bのほうは、さまざまな場で交換がおこるたびに「ランクを変えていく経済」になっていった。これはパブリック・マーケットに対するにプライベート・マーケットが設けられる頻度が上がるにつれてしだいに強化され、やがては「流通の経済」の様相を呈するようになる。

ブローデルはこのようなBの形態は、最初は市場経済というよりも「反市場的な経済」の登場によるものというべきだと書いている。炯眼だった。

この反市場的取引は、たちまち契約書や為替手形の取引を伴うようになって、“不公平な交換”をつくりだすようにもなっていった。「交換のはたらき」はしだいに「流通のはたらき」に重なってしまったのだ。このときこそが、今日でいう資本主義の最初の誕生だったのである。

資本主義の発展がさらに何によってエンジンをふかしていったかは、いまさら説明するまでもない。かんたんにいえば金融業が銀行になり、資本を集める者たちが資本家になっていった。

むろんさまざまな消長があった。14世紀フィレンツェの金融はバルディ家とペルッツィ家とともに没落し、15世紀にはメディチ家とともに没落していった。16世紀にはジェノヴァのピアチェンツァの大市がヨーロッパ中の大半の決済を担うことになるのだが、それも半世紀ともたず、17世紀にはアムステルダムがヨーロッパの金融網を華々しく支配した。そしてそれらの覇権の流れは、さきほども書いておいたように、ロンドン取引所の開始とともにイギリスの手に落ちたのである。

資本家の前歴も、最初のうちは商業エリートにすぎないものだった。ヴェネチア、ジェノヴァ、フィレンツェなどのイタリア都市国家で資本を握っていたのは商業エリートたちである。かれらは政治権力も握っていた。17世紀のオランダでも同じこと、執政官である貴族階級が大商人の利益にそうように政治と経済を統治した。

それが17世紀のイギリスで商業ブルジョアジーの紐帯化と階層化がすすみ、ここに国家の経営が結びついていった。こうして東インド会社の経営エンジンがフル稼働したことも手伝って、イギリスが最初の資本主義モデルをつくることになる。しばしば「アングロサクソン・モデル」といわれる。経済と金融と流通のガバナンスが300年ほどのあいだに、都市国家から国家のガバナンスへと移行したわけだ。

もうひとつ、資本主義を担うものたちがいた。言わずとしれた「会社」だ。

ブローデルはそれを「自らの領分における資本主義」というふうに名付けた。自己領域をもつ資本主義だ。うまいネーミングだが、ぼくはそこに「自己言及する資本主義」を加えたい。

会社の起源はもちろん職人や商人に始まる。そこからはまずギルドや組合が派生し、それ自体の会社的自立がなかった。したがって大商人たちは小麦を扱ったり魚を取引したりしていても、自分たちのことを「コミッショネール」などと呼んでいた。コミッションをとる卸売商人なのである。やがてこれらの大商人たちは互いに協定を結び、中間商人と各種の職能を連ねていった。書記・代理人・仲買人・会計係・保険業者・運送業者がそこに引き寄せられ、組み合わされていったのだ。

その場かぎりの協定は長くは続かない。かれらのなかの力のある者たちは互いに互いを争って、できるかぎり利益を共有しやすい集団を形成する。これが「ソシエテ」(会社)や「コンパニア」(特許会社)の前身である。この形態は、もともとは「ソキエタス・マリス」(海の結社)とか「ソキウス・トラクタートル」(運送する結社)から借りたものだった。それらはまとめて「コレガンティア」とか「コンメンダ」と呼ばれもした。この形態の特徴は、取引の現地に行かずに本拠地にソキウス・スタンスを一人以上残しておくということにあった。いわば、“本社”ができたのだ。

やがてこれらのなかから同族会社コンパニアや合名会社ソシエテ・ジェネラールが生まれ、ソシエテ・ジェネラールをさらに統合するマグナ・ソキエタス(大会社)が派生していくと、資本の結合が認められるようになり、まとめて「ソサイエティ」とか「カンパニー」と呼ばれるようになっていった。株式会社の骨格が誕生したのである。かくて株式会社は国家の認可と資本力と銀行と信用と顧客をもつと、あっというまに成人に向かって成長していった。

こうしてブローデルの言う「資本主義はつねに資本主義自体よりも大きく、その固有の運動の上に資本主義を支え、資本主義を高く持ち上げている全体のなかに位置する」ような資本主義が、ここにもはや後ずさりすることなく定着していったのだ。

さて「交換のはたらき」を矯めつ眇めつ眺め読んでからしばらく、ぼくは第三巻をほったらかしにしていたはずだ。みすず書房の後続翻訳刊行がちょっと遅れていたような気もする。

ぼくのほうにも多少の理由があった。ひとつにはブローデルが本書の前に25年をかけて書いた『地中海』全五冊(浜名優美訳・藤原書店)が気になってきて、そちらのほうをちらちら読みはじめたせいだ。これは本書を中断して読むにはあまりにダブルハードな作業だったので少々手に余ったけれど、それでもたびたび引きずりこまれた。読書というものには、ときに蟻地獄に引き込まれるような魅惑があるものだ。

もうひとつの理由は、ブローデルの弟子筋にあたるイマニュエル・ウォーラーステインの言動が気になってきたことだ。まわりも喧しくなってきた。しかしぼくは一読してすぐにウォーラーステインの「世界システム」(世界資本主義の発生定理のための枠のようなもの)の議論は気にいらないなと感じた。あるとき川勝平太さんから「ぼくは彼に論争を挑んでね」と聞いたので、さて何が川勝仮説とぶつかったのか、それを知りたくて読みはじめたのでもあった。

ブローデルが1949年に刊行した大作『地中海』をどのように書いたかは、いまや伝説になっている。マルク・ブロックとリュシアン・フェーヴルによって開始されたアナール派歴史学の旗印のもと、それらの最初の輝かしい金字塔になっていった。

正式タイトルは『フェリペ2世時代の地中海と地中海社会』という。原書で1100ページ。三部構成で①「環境の役割」、②「共同体の運命、全体の動き」、③「出来事・政治・人間」というふうになっていた。何が試みられたかといえば、15世紀前後のさまざまなコンジョンクチュールを縁どうしで繫ぎ合わせて、かつてない全体史の姿をあらわそうとした。

ブローデルが『地中海』の執筆に着手したのは1939年のことで、リュシアン・フェーヴルの別荘でのことだ。その2年前、フェーヴルに出会ったブローデルはこの生涯のメンターたるべき歴史家にぞっこんになる。だから論稿をいちいち見せた。それでも学究の日々は第二次世界大戦に巻き込まれたので、仕上げに至ったのは1947年のことだった。フェーヴルは大いに気に入り、翌年、パリ大学に社会科学高等研究院が創設されると、フェーヴルは院長となり、ブローデルを事務局長に抜擢した。

フェーヴルは1956年に没するのだが、このあとはブローデルが「アナール」誌の編集長になる。アナール学派がこうして始動していった。

というわけで、ぼくはいったん『地中海』にとりくみながらまたぞろ本書の途中に戻っていくことになったのだが、いま本書第三巻「世界時間」の奥付を見たら、翻訳刊行は第一分冊が1996年に、第二分冊が1999年になっていた。とすると、ぼくは「世界時間」を2000年に入ってから読んだのだということになる。

なんとも『物質文明・経済・資本主義』を通読するのに15年以上がかかったのだ。これでは大河小説を干し芋を齧るようにちびちび読んだようなもの、とうていブローデルを読んだとはいえないかもしれないが、それでもしかし、それがかえってマッド・マネーが飛び交うグローバル市場原理主義の渦中にブローデルの言い分を読むことにもなって、ぼくのオイコス滋養になったのである。

第一巻、第二巻を通してブローデルは、資本主義が少数の特権者によって発情しながらも、それが社会秩序の現実となり政治秩序の現実をとりこみ、ついには文明の現実の様相を装うことになったことについて、その生態を正確な昆虫学者のように観察描写してきた。

それらを引っさげての第三巻では、冒頭で「世界経済」と「世界=経済」をいたずらに混在してしまう危険を告知した。「世界経済」は文字どおりの世界市場の広がりをあらわすもので、それは言葉の定義におけるグローバリゼーションである。ブローデルはそのような世界経済はすでに15世紀には共有されていたとみなした。しかし「世界=経済」のほうは、仮にそれがかなり広範のものであれ、どこかの地域が世界経済化したということなのだ。それはかつての都市国家のグローバリズムの延長物なのである。

そうだとすると、グローバル資本主義の歴史というものがあるとすれば、それが中心をもったグローバリズムだったのか、それとも脱中心的なものなのかということを見ていく必要がある。この見方はすこぶる今日的である。ワシントン・コンセンサスとウォール街の狂乱に始まったグローバル資本主義が進行するなか、第三巻「世界時間」を読むというのは、ぼくにとってはまことに効果的な読みになった。そういう読み方をしていくと、21世紀の今日のグローバリズムは、あきらかに中心をもつことによって周辺を蹴散らしていくグローバリズムのほうなのである。

そんな大それたグローバル資本主義の起源はいったいどこにあったのかというと、ブローデルは全巻を通してそういう書き方はしていなかったけれど、ぼくが読むに、その起源はやはり国民国家とそれ以前の国民経済と国民市場にさかのぼる。もっとはっきりいえば、東インド会社とロンドン取引所と航海条例を背景に、イギリスが「経済の世界時間」を国家によって保証しようとしたとき、このカラクリが起動したのだった。あとは産業革命がそれを後押しするだけだったのだ。

ブローデルが長大な記述と思索を通して、資本主義の特性として抜き出したのは、過不足なくいえば次の3つのものにかぎられている。

①資本主義は国際的な資源と「機会の搾取」の上に成り立つ。ということは、資本主義はどんな部分であっても世界規模なのだ。これを支えるのはあらゆる意味での交換市場である。

②資本主義はどんな激しい非難にもめげず、つねに頑なな合法性をもとうとするか、ないしはその合法性を独占しようとする。そこには交換市場のはたらきの多様性はない。だから、資本主義的経営組織はつねに市場を出し抜こうとするしかない。

③資本主義は、経済活動のすべてをそのシステムの中には取りこめない。資本主義はたえず経済活動の頂点をめざそうとするものであって、それ以外のものではないということだ。

資本主義は市場の自由によって育まれてきたのでは、なかったのである。資本主義は市場を出し抜きたくて、ブルートに競争社会を生き抜いてきたものだった。なぜそうなったかといえば、「交換」には2つのタイプがあって、競争原理がはたらくカジュアルでストレートなものと、高度にしくまれた反市場的なものがあり、この後者によって資本主義は化け物のように発達したからだった。

ブローデルが見つめたこと、それは世界が物質生活に依存するかぎり、資本主義はそれをいくらでも養分にして肥大していくということだ。そして文明は、つねに肥大したもののほうに積状化していくということである。戦争があろうが、殺戮があろうが、遺伝子組み替えがあろうが、である。経済文明というものは、政治や文化の頽廃など平ちゃらなのである。

【参考情報】

(1)フェルナン・ブローデルは1902年にシャパーニュとバロアのあいだの、200人ほどの小村に生まれた。鍛冶屋や車大工や樵夫たちがいた。父はパリの小学校の数学の先生で、50歳ほどの短い生涯を小さな学術研究グループに捧げた。そのおかげでブローデルはパリのヴォルテール高等中学校で学び、さらに1920年にはソルボンヌ(パリ大学)史学科に入った。その後、アルジェリアのリセ(高等中学校)の教師となり、ブローデル本人の言いようでは、”表面的な歴史”を教えた。

ブローデルを少しめざめさせたのは1925年からの兵役でライン地方に行ったときに「ドイツ」を感じられたことである。ついで北アフリカを訪れて、歴史の「壮観」というものを知った。そこでドイツ史をやろうと思ったのだが、エミール・ブルジョアの指導で、スペイン史にかかわることになった。さらにリュシアン・フェーヴルのヒントで地中海に惹かれていった。これがブローデルがフェリペ2世の時代の地中海に没入していく前提になった。

このとき、古い撮影機で古文書を撮影することに没頭できた。一日2000枚もの複写にあけくれたようだ。ブローデルはあきらかに世界最初の“マイクロフィルム解読型の歴史学者”になったのだ。

1935年からはサンパウロ大学の教授になった。このときは文明史を教えられるようになっていた。そして1939年10月、サントス港からブラジルを離れようとしていたとき、船上でリュシアン・フェーヴルと出会った。そのときの20日間の大西洋航路こそ、ブローデルをフェーヴルの歴史息子のようにした船旅になった。

(2)アナール派の歴史学はリュシアン・フェーヴル、マルク・ブロック、アンリ・ベールに始まっている。1929年の「社会経済誌年報」の「年報」をとってアナール派とかアナール学派と呼ばれる。フェーヴルの歴史観は心性史に向かっていた。ベールは実証主義的な史学に反抗した。ブロックは人間の歴史をつくりたかった。

これらがブローデルに流れこみ、そしてブローデル流に湧き立っていった。ブローデルは1949年に『地中海』を完成し、コレージュ・ド・フランスの教授に就いた。1957年、ブローデルが「年報」(アナール)の3代目編集長となると、ここに「新しい歴史」という構想が開花した。こうしてさらに20年近くの調査と研鑽が磨きかけられて『物質生活・経済・資本主義』が結実し、その影響が歴史学界をゆさぶっていった。

しかし、ブローデルはついに心性史は書けなかったのである。『物質生活・経済・資本主義』を自らダイジェストして講義した『歴史入門』(中公文庫)という本があるのだが、そこにはブローデルがカール・グスタフ・ユング(830夜)がめざしたような「集合的無意識」的なるものを、歴史に浮上させることができなかったという告白が述べられている。

(3)ブローデルについての評価はいまやきわめて広範な多様性に至っている。そもそもレヴィ=ストロース(317夜)の構造主義的な文化人類学とあいいれないところがあった。またブローデルはマルクス主義者が嫌いだったにもかかわらず、つねにマルクス(789夜)の歴史観を意識していたので、そこをどう見るかの意見がその後に分かれた。一方、アメリカのウォーラーステインはブローデルを思いきって発展させたため、半分はブローデルもその見方を借りつつも、半分はブローデル自身のこだわりが強化された。

こうしてブローデルの「新しい歴史学」はブローデルそのものの範疇を超えて、さまざまに広がり、蟠り、また闘いあった。ときに“ブローデル帝国”と揶揄されるゆえんだ。しかしそういう騒々しさのなかでも、ブローデルの目はいまもなお澄んでいる。こういう言葉がある。「歴史家は、生活のなかでも最も具体的で、最も不滅であるもの、最も匿名の人間にかかわるもの、そのような生の源泉そのものへと向かっていくのである」。