父の先見

日経BP社 2009

Gregory Clark

A Farewell to Alms 2007

[訳]久保恵美子

装幀:間村俊一・内田隆史

最初に言っておくが、本書の邦題はいささかインチキくさい。グレゴリー・クラークは10万年ぶんの経済史なんて書いていない。

主題は「世界はなぜ不均衡に発展したのか」ということで、その主たる理由は1800年以前と1800年以降をくらべてみれば、しだいに見えてくるだろうとということを書いた。そのうえで、前夜(1361夜)にとりあげたジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』(草思社)が、やはり「世界はなぜ不均衡に発展したのか」を問うて、1500年を文明の入れ替わりの境界線としていたのに対して、クラークは1800年を境界線において経済発展の不均衡の理由を論じたのだ。

もう少し厳密にいえば産業革命以前と以降を分けて、さまざまな計量経済史の立場でさまざまな経済データを駆使しつつ、いったいどちらが経済的に豊かだったのかという比較をした。

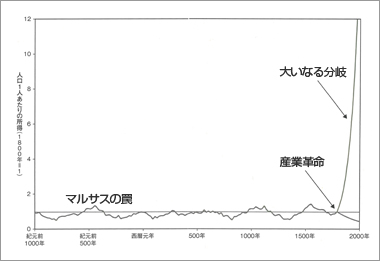

だから話は産業革命前後のことが中心で、ときどき狩猟採集時代の経済や農耕社会の経済を叙述のあいまに振り返ったにすぎない。10万年ぶんを書いたわけではなかった。また産業革命以前の経済社会はそういう古代社会よりも豊かではなかったと書いたのである。産業革命によって社会が一変して、決定的な格差社会が確立したことを、最近では「グレート・ダイバージェンス」(大いなる分岐)というのだが、そのグレート・ダイバージェンス問題を扱っているとも言える。

というわけで、『10万年の世界経済史』なんてタイトルにしてはいけない。原題は“A Farewell to Alms”なので、さすがにそのまま『武器(施与)よさらば』とはできないだろうけれど、なんとかそこを工夫しなくちゃいけない。たとえば『大いなる分岐:1800年で世界が変わった』とか、あとで理由を説明するが、『マルサスの罠』というような試みに向かうべきだった。

ついでに言っておくと本書には「あとがき」がない。著者略歴もたった3行だ。せっかく間村俊一の風格あるブックデザインを施したのに、日経BPがこんなことでは先が思いやられる。

ま、そういうことはべつとして、本書はダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』を意識しつつ、いくつもの意外なデータを掲示しているところが興味深く、それでとりあげた。中身は以下の通り。

人類が初期の経済生活を始めてから1800年以前までの時代を、クラークは「マルサス的経済の時代」と呼ぶ。本書ではたえずマルサスが象徴的につかわれる。

マルサスとはむろん『人口論』や『経済学原理』のトーマス・ロバート・マルサスのことで、食糧が算術級数的にしかふえないのに人口は幾何級数的にふえるのだから、過剰人口によって社会的貧困がおこらざるをえないのは必然なのだと説いた、あのマルサスである。

マルサスはけっこう複雑な気持ちをもった経済学者だった。ルソー(663夜)に傾倒した理想主義的な父親の影響のもと、人類の進歩を楽観的にとらえることに疑問をもった。人間の本来の営みにとって重要なのは「食料と情欲」だと見たマルサスは、情欲がもたらす人口の増大と、その人口に見合う食糧の分配に乖離が生じることが「貧困という根本的社会性」をつくると考えた。マルサスは貧困はなくならない、少なくとも政府の施策では貧困をなくすのは困難だと考えた。

そのマルサスが『人口論』を書いたのは、1798年のことだった。ということは、マルサスの推理はまさに1800年以前の経済社会を観察した経済的推論だったわけである。それをクラークはアレゴリーをこめて「マルサスの罠」とも呼んだ。マルサスの分析が1800年以前にはあてはまっても、それ以降にはあてはまらないというのである。

マルサスの推理があてはまるマルサス的経済社会は、1800年以前どころか、農耕社会からずっと続いていた経済社会だった。そこでは動物社会を支配する法則とほぼ同じダーウィン的な自然淘汰の法則が生きていた。「人間すること」と「経済すること」は重なっていた。

カール・ポランニー(151夜)ふうにいえば「人間すること」と「経済すること」と「社会すること」は一緒だったのだ。クラークはさまざまなデータを比較して、そういう状態がずうっと1800年前後まで続いてきたと言いたかった。

本書で比較されているデータをいくつか紹介しておく。

1800年当時の平均余命は30~35歳だった。これは古代農耕社会とあまり変わらない年齢である。経済総生産も13世紀と18世紀でほとんど変わらない。13世紀の釘1ポンドは3・3ペンス、職人の日給は2・4ペンスだった。1800年の世界人口の大半の生活水準も、あまり変わっていない。むしろ先祖の暮らしが平等的だったのに対し、1800年の社会は農業社会ですらかなり不平等だった。

食事の質も比較できる。1800年のイギリスでは一日平均およそ1500キロカロリーの食事、28グラムのタンパク質を摂取していた。食事の中心はパンで、わずかな牛肉・チーズ・ビールが加わった。これに24グラムの砂糖、2グラムの紅茶、0・1グラムのコーヒー、1・4グラムの煙草が一日に消費されていた。これに対して、古代社会に近い現在の未開部族、たとえばパラグアイのアチェ族では3827キロカロリーを摂っている。実際にも狩猟採集社会や自給自足型の農耕社会では、動物肉・鳥や虫・魚介類・木の実・キノコ類・さまざまな果実が食卓を飾っていた。

こういう事情を、エルンスト・エンゲル(1821~1896)は生活水準の指標として、総支出費用における食物購入量の比率などによって示す“エンゲル係数”を提案した。むろん“エンゲル係数”で経済社会の一部を解釈することも可能であるが、それだけでこの奇妙で雄弁な比較数値を説明するのではどうも無理がある。

技術はどうか。たとえば一つの目安として、古代ギリシアや古代ローマになかった技術でその後のヨーロッパで発明されたのは、風車、衣服用ボタン、写本術、ゴシック建築、機械時計、メガネ、火器、羅針盤、メルカトール図法、解剖学、活版印刷、望遠鏡などをあげることができる。けっこうな技術革新だ。

これに中国の発明を加えると、磁器、製紙術、マッチ、火薬技術、活字技術、木版印刷、糸車などとなって、これだけで十分に“便利”で“楽しい”日々が送れたのではないかという気になってくる。少なくともぼくの少年期なら、このうちの半分でも身近かにあれば存分に楽しめた。

賃金はどうだったのか。イギリスでは1200年から1800年までのあいだ、実質賃金はごくわずかしか増えていない。しかもこのうちの390年間は農業者のほうが1800年段階の賃金を上回っていた。1800年当時のイギリスの賃金水準は、平均すると古代バビロニアやアッシリア帝国の水準と同じ程度だったということなのだ。

1000年をまたぐ数字の比較や社会文化の比較はこのくらいにしておくが、ともかくも古代から1800年までは、古来このかたの「価値の普遍」というものがあったらしいのだ。

ところが、それが産業革命の登場によって一変してしまった。極端に富める者がふえ、所得格差が拡大し、食料事情が悪化して、失業者の群れが都市に溢れたのだ。経済学者の見る目もここからは、「マルサスの罠」から「マルクスの罠」に向かっていった。いったい何がおこったのか。

本書のひとつの主題は「世界はなぜ不均衡に発展したのか」ということ、もうひとつの主題は「産業革命はなぜイギリスなどのヨーロッパ資本主義の国におこって、なぜ独自の経済力や技術力をもっていたはずの中国やインドや日本におこらなかったか」ということにある。

残念ながらめざましい答えをクラークは出しえていないけれど、この問題を次のような視点で扱うべきことにはヒントを出した。

イギリスの産業革命は、紡績・鋳造・製鋼・製陶などの産業部門から始まったと言われてきた。しかしながらこれらは“産業”の革命だったのかというと、実はまだまだ産業というほどのものではなかった。あとでゆっくり産業化したにすぎない。それでも、これらは1768年のアークライトの自動紡織機や翌年のワットの蒸気機関やの発明とともに、産業革命後の資本主義のエンジンとなっていった。そのことを否定する者はいない。

では、なぜイギリスにこれらが集中しておこったのかというと、これまでは、外因経済成長説、複数均衡説、内因説が説明されてきた。

外因説は、経済制度の外部の特質が要因になって、国内社会の法制度や生産要素の相対的な希少性などが変化したというもので、それが生産技術の発展に対する投資を促したと説明する。しかしこの説明では、最大の外因であるはずの同時期のフランス革命の影響がないということに納得がいかない。

複数説は、病気や戦争や植民地の征服などによって、それまでの不健全だった経済の均衡状態が破れ、一気にイノベーションに向かうきっかけが生まれたと説明するのだが、ここにはそうした技術革新に対して当時の報酬があまりにも少なかったことや、そうしたきっかけが複合した具合があきらかになっていない。

内因説は、経済制度に内在するなんらかの特質が長い年月のなかで変質していたというものだけれど、それがどういうふうに変質していったかを決定しえていない。いずれも、産業革命の起爆が30年とたたないうちに隣接諸国におこったことを説明するには、説得力がないままなのである。

そこでクラークは、100年間ほどの綿花加工業の実態、アークライトやハーグリーブスやカートライトの紡織機のイノベーションの起こり方、炭鉱業・鉄鋼業・鉄道業のクロスの仕方などをあらためて検討し、それらがいかに複合しても産業革命になりえなかっただろうことをまずは突き止めた。

ついで、それにもかかわらず、そこに人口の増加、生産性に対する価値観の変化、女性の社会観の変化がクロスファイヤーし、さらには、それまでの工場経営者たちが食料や原料を輸入に頼らざるをえなかった長きにわたった現状からの脱出の意図をもったこと、そのときアメリカからの原料輸入が一挙にしやすくなったことなどが加わって、それらによって何かの核融合か核爆発がおこったのだろうと推理したのだった。イギリスに私有財産権が認められていたことも弾みをつけた。

この推理が当たっているかどうかは、ぼくにはわからない。すでにフェルナン・ブローデルをはじめとするアナール派から推理できたようにも思う。しかしこういう推理を順々にすることで、クラークはいままでは安易に考えられてきた産業革命がきわめて複雑なコンティンジェンシーによって複合起爆していたことが見えたにちがいない。そこを買う。

ではそれなら、このような産業革命はなぜ他の国ではおこらなかったのか。なぜアジアではダメだったのか。イタリアやドイツはどうなのか。問題はそっちに移る。クラークはアジアだけを比較した。

すでにケネス・ポメランツの『大いなる分岐』といった研究によって、たとえば中国の揚子江デルタ地帯が人口密度の面でも、財・土地・労働力の商品化の度合いでも、市場主導性の熟成度でも、産業革命に匹敵することがおこってもよかったことが指摘されている。しかし、中国には工業生産のために原料を外から輸入する必要がなく、石炭を運ぶ輸送機関を発達させる必要もなかったのだ。中国では近くで石炭が露出していた。

日本はどうなのか。クラークは1800年段階で鎖国下にあった日本では、放っておいても産業革命はいずれおこっただろうと見ている。ペストなどの大流行もなく、寺子屋の普及によっての識字率は高く、1700年の段階での書籍の出版部数も大変なものだった。イギリスほどではないが、私有財産は武家にも農民にも商人にもあった。

けれども周知のように、そこに技術革新や産業革命が起爆したわけではなかった。クラークはその理由をあまり突っ込めていない。徳川政権が始まってまもなくの17世紀、大名への貸付けが抵当貸しだったにもかかわらず12~15パーセントの高い利子率になっていたこと、養子縁組率が高すぎることなどを数字としてあげている程度で、あとは日本に科学技術の合理性が足りなかったのではないかと推測しているようだが、いまではそのようなことが日本の近代資本主義の遅れの原因ではないことが、すでにわかっている。川勝平太(225夜)にもその解明がある。

インドはどうか。人口なら申し分ない。1800年でイギリスの10倍だ。労働力の調達率も高く、原材料も豊富だ。ボンベイあたりの綿織物の競争もけっこう激しかった。けれども原材料が豊富であることは、それが自給自足の幻想のままとなり、あえて技術革新には踏み切れなくしてしまった。それに、あまりにも低賃金が長すぎたし、識字率が低かった。

というようなことが、中国・日本・インドで産業革命がおこらなかった理由だが、実は話はそれだけではおわらない。1800年をこえてから、イギリスが中国にもインドにも手を出したことこそが最大の理由だったのである。1840年のアヘン戦争はむろん、19世紀末の中国では産業活動の3分の1をイギリスが管理していのだし、インドではヴィトリア朝に向かってイギリスがほぼ70パーセント以上の産業を牛耳ったのだった。

つまりはイギリスはアジアを抑えて産業革命を成功させた。そう言わざるをえないのだ。

ただし、例外がある。それがやっぱり日本なのである。日本はずっと独自に資本主義を準備し、産業革命がやってくるのを待っていた。もっとも、この「日本の資本主義」についてのもっと深い議論は、いずれ何かの本で千夜千冊したい。

以上のことから、次のことが言えるように思う。言えるように思うというのは、クラークが理路整然とはそのことを明言していないからで、ここはぼくが勝手に忖度したところなのだ。

第1には、経済学はいまだに、先進国以外の諸国における経済成長のモデルを提示しえてはいないということである。それを求めるとなると、結局のところは1800年以前の経済社会からしか類推できないということだ。これはしかし「マルサスの罠」かもしれない。

第2に、現代人の多くは、産業革命以前の社会で懸命に努力をし、競争者たちよりも大きな経済的成功を収めようとした人たちの子孫なのである。いいかえれば、高度な資本主義に憧れて自分たちの社会を豊かにしようとすると、その国民や民族のもつ過去の努力が邪魔してしまうのだ。

第3に、そもそも経済成長という政府や世論やマスコミを惑わす方針は、かつては産出高(Y)、労働量(L)、資本量(K)、土地の広さ(Z)、生産効率水準(A)という5つの変数であらわすことによって得られていたのだが、ある時期から、ここから「土地の広さ」が抜け落ちて、各国の地方経済をぐちゃぐちゃにしてしまったということだ。とくに土地をもたないIT経済社会においてはなおさらである。

第4に、本書ではこの話にはほとんどページはさかれてないが、こうした産業革命をおこしたにもかかわらず、20世紀途中からイギリスがアメリカに追い抜かれた理由は、以上に要約したようなイギリスの発展した理由そのものの中に矛盾があったか、あるいはアメリカがそのモデルではない成長モデルを選んだろうということになる。

そして第5に、そのアメリカは1800年以降のかなりの時期にわたって、きっと資本市場がうまく機能していなかったこからこそ、つまりはイギリスとはかなり異なった事情にあったからこそ、あの例外的な資本主義の覇権国になったのだろうということだ。

というような指摘と課題を残して、本書はおわっている。去年翻訳されたばかりの本だが、ざっとぼくは以上のような感想をもった。最終章に「幸福度」や「自足度」の話が出てくるのは、つまらない。

【参考情報】

(1)最初に書いたように、本書には著者についてのガイドが3行しか説明されていない。それによると、グレゴリー・クラークは1957年生まれで、ハーバード大学でph.Dを取得したのち、イギリスとインドの経済史と長期経済成長モデルを研究してきたようだ。専門は経済学のなかではいつも地味な役割しか与えられてこなかった計量経済史。いまはカリフォルニア大学デービス 校の経済学の教授であるらしい。

(2)ところで本書をとりあげたのは、ジャレド・ダイアモンド(1361夜)、ナヤン・チャンダ(1360夜)の長大な経済社会史の洞察を、次の議論にはこびたいための折り返し点にしたかったからだ。

この数夜の千夜千冊を読んでこられた諸君にはおよそ見当がつくだろうと思うけれど、ここから先は「アメリカの時代」なのである。そして、その「アメリカの時代」に「暴走する資本主義」や「フラット化する世界」がグローバルにふりまかれたのだ。だから、いよいよアメリカにグローバリズムの覇権が集中したという問題にしなければならないのだが、そのためには、それ以前の経済社会が何を追い求め、そのどこから産業主義や資本主義が分岐しつつ肥大していったかを展望しておくべきだったのである。

ただし、ここで先を急ごうとは思わない。しばらく、そもそも経済社会を歴史的に見る「眼」とはどういうものかということを点検しておきたい。経済学者ではない。歴史家の「眼」をとりあげたい。そう、フェルナン・ブローデルやエマニュエル・ウォーラスティンを通過しておきたいのだ。このあと少々その道程に付き合っていただきたい。

(3)で、その先の流れを予告しておくと、ぼくとしてはまずジョヴァンニ・アリギの『長い20世紀』(作品社)をちょっとした踏み台にしようかと思っている。アリギはウォーラスティンとともにブローデルに学び、かつデヴィッド・ハーヴェイ(1356夜)とはインターテクスト的な学問交流をしてきた、けっこうおもしろい位置にいる。しかもアリギはその考え方をアントニオ・ネグリ(1029夜)に批判され、激しい論争をしている最中なのだ。

さあ、このへんに分け入っていくために、次夜からはしばらく「アナール派」の歴史の見方をブックウェアしておくことになる。まとめるのは億劫なんだけれど、やはり通過儀礼は欠かせない。

(4)この3夜連続で間村俊一の装幀本をとりあげることになった。偶然であるけれど、何かの必然性も感じないわけではない。間村がこのような歴史物2冊本で見せている芸当は、ひとつのブックデザイン・ヴィジュアリティを確立している。