父の先見

1万3000年にわたる人類史の謎

草思社 2000

Jared Diamond

Guns,Germs,and Steel 1997

[訳]倉骨彰

装幀:間村俊一

1532年11月16日が旧世界と新世界が出会った劇的な瞬間だった。スペインの将軍ピサロがペルーの皇帝アタワルパをカハマルカで捕らえ、ここに神聖ローマ帝国カール5世であってスペイン王カルロス一世の帝国が、アメリカ大陸最大の王国インカを壊滅させていく端緒が開かれた。「カハマルカの惨劇」と呼ばれる。

ピサロがアタワルパ率いるインディオたちを次から次へと殺戮していったのは、獰猛だったからなのか。それもある。キリスト教社会を広げたかったからなのか。金銀財宝がほしかったからなのか。それもある。しかし、それだけでは南米の文明がかくもあっけなく壊滅していった理由がわからない。そこには3つの「文明の利器」が関与した。ひとつは鉄製の武器、ひとつは銃、そしてもうひとつは病原菌だった。

本書は1万3000年の人類の歴史のなかで、いったい何が文明をおかしくさせた主たる要因だったのかということを、「文明の利器」と「環境特性」との関係、および技術や言語の発生と分布と伝播の関係に深く分け入って徹底精査したことをまとめた。たいへん詳しい。

著者のジャレド・ダイアモンドは33年間にわたってニューギニアの風土とニューギニア人に交じって研究生活をしてきた骨太の研究者である。もともとは生理学博士で、地理学者で、進化生物学者だ。そのうえでの歴史学者だ。その研究はまさに学際的で、かつ多様な専門性を壊さない。

ダイアモンドの著作については、ぼくは最初に『人間はどこまでチンパンジーか?』(新曜社)で唸り、『セックスはなぜ楽しいか』(草思社)で目の鱗が落ちた。両方とも長谷川寿一・眞理子夫妻による翻訳だった。二人ともしょっちゅうアフリカに行っている進化人類学者だ。以前から、ぼくは長谷川眞理子さんが推奨したり翻訳したりしている本を信用している。工作舎ではヘレナ・クローニンの『性選択と利他行動』を訳してもらった。それはそれとして、ダイアモンドが1万3000年を股にかけた大部の『銃・病原菌・鉄』のようなものを書く研究者だとは思っていなかった。もっと個別領域のエキスパートかと想像していた。しかしあるとき福原義春さんからジャレド・ダイアモンドの新しい本はいいねと言われて、手にとった。

本書が書かれた1997年は、世の中でやっとグローバリゼーション議論やグローバリズム批判が出始めたころだ。そのため本書はそのような観点からも評価されて、ピュリッツァー賞やコスモス国際賞を受賞した。

けれども読んでみればすぐわかるように、ここには「グローバリゼーション」とか「グローバリズム」という言葉は一度も出てこない。一度も出てこないばかりか、世界や歴史を単純なグローバリゼーションという見方でくくるなどという画一的な見方をしていない。それゆえ、その「そうとは書かなかった」というところを読みこむのが、本書を学ぶための根本的な読み方になる。

ダイアモンドは本書の8年後、『文明崩壊』(草思社)を書いた。原題は“Collapse”というのだから、「世界がぺしゃんこになる」というニュアンスだ。

これまた大部の本なのでかんたんに要約するのは勘弁願いたいが、本書『銃・病原菌・鉄』と同様の1万3000年の文明と文化の歴史を扱って、今度は、なぜイースター島やマヤ文明やヴァイキングの国々や、あるいはイヌイット文化やドミニカ文化やハイチ文化が壊れて、その後は跡形もなく環境を消滅させていったのかということを論じた。そして、このような環境消滅の危険性がいまなおいくらも出入りしているという証拠を次々にあげた。その危険性は、たとえばダイアモンドになじみの深いモンタナ州の産業史と生活史を見ても、いつなんどきカルタゴの海やレバノンの杉のように滅びてもおかしくないというほど、身近にあるものだった。

一方、幸いにも古い文明文化を時代ごとに共存させたニューギニア高地やティコピア島(辺境ポリネシア)や江戸時代の日本などは、どうして崩壊や衰退を免れたのかということも述べている。日本はトップダウン方式で森林崩壊(書いてはいないが、鉄砲水も)を食い止めたというのだ。

ダイアモンドはこういうことを、まことに大きなスケールで、かつ正確に書く。2つの脳の持ち主とも、3つの才能を重ねる人とも言われる。

ところで本書については、朝日新聞が「ゼロ年代の50冊」(2000~2009の図書対象)を選んだ企画で、なんとベスト1になったと報道されていて、驚いた。たしかにベスト1に輝くだけの名著ではあるが、ゼロ年代の読者やインテリたちにとってどのように映ったのか、いささか訝しい。というのも、その他のベスト49には、この手の本がほとんど一冊も入っていないからだ。

たとえばダイアモンドの本書に10年後に文句をつけたグレゴリー・クラークの『10万年の世界経済史』(日経BP社)や、ジョヴァンニ・アリギの『長い20世紀』(作品社)、サスキア・サッセンの『グローバル・シティ』(筑摩書房)、ナヤン・チャンダの『グローバリゼーション 人類5万年のドラマ』(NTT出版)、ジャック・アタリの『21世紀の歴史』(作品社)、エマニュエル・トッドの『移民の運命』(藤原書店)などの類書が、一顧だにされていない。これではゼロ年代は、本書をタイトルだけで感心した程度なのではないかと疑われても仕方がない。まあ、どうでもいいことだけれど。

何であれ、本書が読書価値ランキングの類のベスト1に選ばれたことは、発行元の草思社にとってはまことに悦ばしいことだろう。この本を刊行した2000年というと、あれほど翻訳良書のベストセラーに貢献していた草思社が倒産の憂き目と闘っていたころだろうから、このように脚光を浴びるのはリベンジを果たすにはもってこいである。

本書は中身がそうとう多岐にわたり、叙述の重複も少なくないわりには、その訴えるメッセージはかなり集約的である。

今日の世界現状を見たジャレド・ダイアモンドの問題意識は、「現代世界はなぜこんなにも不均衡になったのか」ということにある。いいかえると、「世界の富や権力はなぜ現在のようなかたちで分配されたのか」という問題になる。なぜ、他の文明がイニシアチブをとり、他のかたちで分配するということがおこらなかったのかということだ。

これを歴史的に反対のほうからいいかえれば、南北アメリカの先住民、アフリカ大陸の部族や民族、オーストラリア大陸のアボリジニは、なぜヨーロッパ系の力を打倒しなかったのか、征服しなかったのかということだ。

そこでひとまずこの問題を時間的に一歩さかのぼってみると、南北アメリカの先住民が圧迫され、西南アフリカ大陸の部族や民族が黒人奴隷として動員されたのは、大航海時代を最初の頂点にしていたのだから、“そこ”を見る必要があるということになる。“そこ”とは、ヨーロッパ諸国が世界を植民地化しはじめたのが、まさにピサロがアタワルパの王国を壊滅させた1500年代のことだから、この時点で何がおこったのか、“そこ”にすでに今日の「分配の起源」があったのかどうかということだ。

1500年代、技術と政治のレベルにおいて世界大陸間の格差が確立しつつあったのである。この時点でヨーロッパ、アジア、北アフリカで強大な国家(帝国)が形成され、金属製の道具や武器を使う生活をしていた。鋼鉄の「文明の利器」をもったヨーロッパの帝国群が、農耕と牧畜と石材のアンデスの国や民を一網打尽にすることは容易なことだった。

なぜ1500年代の時点で、世界はそんなふうに極端に跛行的になってしまっていたのか。それを考えるには時間をさらにもう一歩さかのぼって、同じ問いを発してみなければならない。それ以前の「文明の利器」はむしろ農耕の稔りや神々の加護や馬や牛や犬との共同生活にこそあったはずなのだ。それなのになぜ、これらは世界の最前線でありつづけられなかったのか。

こうしてダイアモンドは、一気に1万1000年前までさかのぼっていく。そうすると、人類が最終氷河期を了えた時点では、各大陸でみんなほぼ同じ狩猟採集をしていたことが見えてくる。

当たり前のことだが、最初の社会と経済は区別がつかないものだった。けれども狩猟採集生活だけでは、気候環境や植物遷移の急激な変化には耐えられない。むろん遊牧的に場所を変えながら移動しつづけることくらいはできたから、そういうノーマッドな部族や民族は地球を動きつづけた。スキタイや匈奴がそういう一団だった。

他方、遊牧に限界を感じた一群たちもいた。あるいは動いているうちに有効な土地や食料にめぐりあえた一群たちもいた。そういう一群はその後、ユーラシア大陸、南北アメリカの大部分、アフリカ大陸のサハラ以南で農業をおこし、定住するようになった。ついでは家畜が飼育され、文字が考案された。さらには青銅器から鉄器への飛躍が達成され、そこに車輪と大型船とが加わった。

が、このような「文明の利器」が次々に獲得されていったのは五大陸のすべてで等しくおこったことではなかった。なぜそんなふうになったのか。その格差と理由を、ダイアモンドは章を追って解明していく。

最初に検討しなければならないのは、農業をはじめとする「食料生産力の問題」である。いったい人類はどこでどのように食料生産を始めたのか。それは文明や文化にどんな特徴を与えたのか。

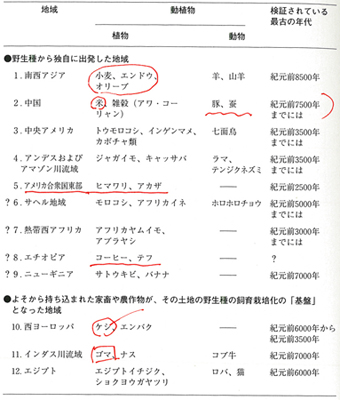

食料生産に成功した地域は、メソポタミア、中国、中米、南米アンデス地帯、北アメリカ東部であった。この五地域では食料生産が独自に始まった。なかでメソポタミアでは紀元前8500年ころに小麦・大麦・エンドウマメの栽培が始まり、紀元前8000年には家畜の飼育が始まった。オリーブ・イチジク・なつめやし・ザクロ・ブドウは紀元前400年のころだ。

同様に、中国では米と粟の栽培と豚とカイコの飼育が紀元前7500年ころに、中米では紀元前3500年ころにトウモロコシ、インゲンマメ、カボチャの栽培と七面鳥の飼育が、南米アンデス地帯では紀元前3000年にはジャガイモ、キャッサバの栽培とラマやテンジクネズミの飼育が、それぞれ始まった。

ここにはのちのヨーロッパ諸国にあたる地域はひとつも入っていない。かれらはあとから農業技術と家畜飼育能力を得て、「横取り」するように別の威力をそこに加えて強大になっただけだ。なぜ、そんなことになったのか。理由はいくつかある。気候や地形の条件のちがい、自生していた動植物の条件のちがい、伝播速度の条件のちがい、さらにはおそらく労働意欲に関する人種の条件のちがいが絡んでいた。農耕と飼育にはそれにふさわしい環境と身体が関与していたはずなのだ。

それなら他方、農業生産力や飼育力をもった地域の民はなぜ強大な力をもてなかったのか。その理由がなければならない。理由のひとつは、かれらの工夫は動物においても植物においても、よりすぐれた種を求めて、それらを選抜し、改良する能力にこそ長けていたわけであって、その収穫物で交易するわけでもなく、まして他地域を侵略するつもりもなかったからだった。

もうひとつ大きな理由があった。学問的には「プリエンプティブ・ドメスティケーション」といわれている「有利性」の問題だ。野生の動植物を栽培や飼育して得られる利益より、すでに栽培・飼育されている動植物を利用したほうが、ずっと利益が大きく、管理もしやすい。ヨーロッパ諸国が獲得した「合理」とはこのことだった。

これまで、文明力の決め手になるものとしては、食料生産力、冶金技術力、多様な技術的発明力、集権的な組織力、そして文字によるコミュニケーション力などが重視されてきた。ダイアモンドが農業生産力の次にとりあげるのは、「文字の力」や「発明の力」の問題だ。ここにはすべての記号的な力や技能的な力が含まれる。

文字は互いに遠く離れた世界を知識で結びうる。文字や記号があれば、収穫物の記録も、技能の伝達も、契約の締結も、裁判の確定も速やかになる。それが「リテラシー」というものだし、西側的な意味での情報力や知識力というものだ。ところが、文字が発明された地域とそうでなかった地域の文明的な発達力のちがいについて、いままで納得のいく説明がなされてこなかった。とくにアルファベットが発達した文明力が、なぜマヤ文字を発明した地域を蹂躙できたのか説明してこなかった。

世界の文字には多様な発明と発展があるようでいて、そうでもない。その方法は意外に絞られる。1つの文字で1つの音(単音)をあらわす方法、1つの文字あるいは幾つかの文字で1つの単語(意味のクラスター)をあらわす方法、1つの文字あるいは幾つかの文字で1つの音節(シラブル)をあらわす方法、この3つが組み合わされている。ここから表意文字と表音文字が分かれた。

近代以降、世界の主導権を握ったのは、あきらかにアルファベットを選択した表音文字文明諸国である。アルファベットは一様ではない。そもそもは文字に基本音(音素)を対応させるという単純な方法がつくりあげたもので、いくつかの系譜をもっていた。母型となったマザー・アルファベットが、ひとつはセム語アルファベットからアラビア文字につながって現代のエチオピアに流れたという系譜、もうひとつはアラム語アルファベットが今日のアラビア語、ヘブライ語、インド語、東南アジア語などに流れたという系譜だ。

けれども欧米諸国が採用したのは、これらではなかったのだ。紀元前8世紀にフェニキア人を介してギリシア人が工夫したアルファベットのほうで、これがエトルリア、ローマをへて、ラテン世界から欧米諸国の主要文字を占めた。そして、そのまま欧米諸国のなかでさまざまな合理と論理と理性の開発エンジンになっていった。

なぜこのようなアルファベットだけが近代社会のリーダーシップをとったのか。これはけっこう異常なことである。ここにはシュメール楔形文字の系譜もエジプト象形文字の系譜も、漢字の系譜もマヤ文字の系譜も、入っていない。ましてオガム文字もハングル文字も日本の仮名文字も。ギリシア・ローマ系のアルファベットだけがその後の新世界を制した。なぜ、こんなふうになっていったのか。

文字文明の競争で使い勝手のよさがその後の雌雄を決したというのは、ひとつの推理だ。実際にも、シュメール文字は名前・数字・計量単位・加算名詞、少なめの形容詞などしか使えなかったし、ミケーネの線文字Bは用法があまりに単純にすぎた。また、エジプトのヒエログリフやマヤ文字がその典型だろうけれど、初期の発明文字にはその使用者を限定するものも少なくなかった。エリート主義だったのだ。

漢字はどうか。漢字は複雑で難解だから近代世界に広まらなかったのではない。あまりにその数をふやしすぎたのだ。アルファベットは30程度の文字と40程度の音素の組み合わせなのである。組み合わせに力がついていく。ロジックで人をねじ伏せたくなっていく。文字を早期に発明した社会は、文字の曖昧性を減少させる試みをしなかったのだ。これに対してギリシア人はフェニキアから文字を借用してくると、さっそくそこに自分たちの母音を加えてギリシア語アルファベットにして機能を絞りこみ、その汎用性を確立した。

これらのことから、ダイアモンドは次のように仮説した。食料生産に携わった民族や地域こそ初期の文字の発明をなしとげたのであるが、その文字を文明的に使用するという意図をそこからつくりだすことはできなかったという仮説だ。

食料生産は文字が誕生するための必要条件だった。だが、それでは充分ではなかったのである。文字から文明を生むには別の力を使う必要があったのだ。その別の力とは何だったのか。3つある。

ひとつは戦闘力を増す鉄と銃を確保できたこと、ひとつは余剰食料によって労働を分化させ、集権的組織の集大成としての国家を形成したこと、そして、もうひとつは病原菌に対する対策をもちえたことだった。

農業生産力を発揮した初期文明は、安定した食料の確保によって定住をし、人口を集積することができた。また文字による記録も思いついた。しかし、家畜を飼育したために、その動物がもたらす病原菌を繁殖させることにもなったのである。

それでも麻疹・おたふく風邪・風疹・天然痘などは一度かかれば抗体ができて、免疫がつくので、本人は二度目はかからない。最初に感染した者は必ず病気になっていく。感染のスピードも驚くべきものだ。これでだいたいの推理がつく。コルテスがアステカ王国を滅ぼしたのは、軍事力のせいだけではなく、ヨーロッパから連れてきた奴隷がもたらした天然痘のせいだったのである。ミシシッピ文化だって、ヨーロッパからの初期移住者がもちこんだ病原菌で葬られたのだ。ダイアモンドはこれを「家畜がくれた死の贈りもの」と名付けている。

これに対して、のちに農耕力や文字力を導入した文明は、自分たちの社会の確立にあたって必要な技術を考案すること、合理的な対策をこうじることを集中的に選択できた。そのひとつが鉄器の応用であり、ひとつが社会と国家の形成であり、もうひとつが、まさにヒポクラテスの記述がそうだったのだが、医療の確立だった。そこには原始的アニミズムからの脱出やシャーマン医術からの脱出があった。理性が医療知識を発達させたのだ。

新たな文明圏で病原菌が悪魔的なふるまいをすることは、少なくない。1346年から中世ヨーロッパを席巻した黒死病はペスト菌によるもので、人口の4分の1を失わせた。ポリオは1840年に、エイズは1959年に最初の患者が確認されている。SARSや鳥インフルエンザは、ごく最近の発見だ。

そうではあるのだが、こうした疫病的猛威は医療の充実を目標とした文明にとっては、そのうち対処できるものとなった。イヴ=マリ・ベルセの『鍋とランセット』(新評論)やクロード・ベルナール『実験医学序説』(岩波文庫)を紹介したときにも説明しておいたことだ。しかしながら他方、豊かなアニミズムやシャーマニズムとともに農業と牧畜を営む文明にとっては、病原菌はそのまま決定的な作用をもたらし、その文明や文化を追い込んだのだった。

神聖ローマ帝国の先兵たるピサロがインカ帝国のアタワルパの王族を壊滅させたとき、猛威をふるったのは新たな文明圏がもちこんだ病原菌だったのである。それはすでにスペイン人の体にとっては免疫となっていたものだった。旧世界の1500年代は「家畜がくれた死の贈りもの」をまともに食らったのだ。

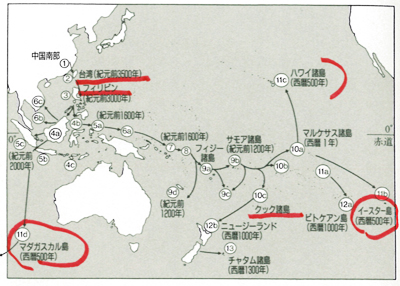

本書はこのあと第4部に移って、第15章「オーストラリアとニューギニアのミステリー」、第16章「中国はいかにして中国になったのか」、第17章「太平洋に広がっていった人びと」、第19章「アフリカはいかにして黒人の世界になったか」を論じて、本書の重大な“折り目”にあたる1500年代に世界文明がすっかり入れ替わってしまったことを、第18章「旧世界と新世界の遭遇」でふたたび強調しておわっていく。

なかで、なぜ近代以降のオーストラリアが後発地域になったのかという理由、それにもかかわらず白人がオーストラリアに入植した経緯、その渦中でアボリジニが発揮しつづけた文化の意義、ニューギニアの多様性が新文明から取り残されていった理由、1526年にポルトガル人がニューギニアを“発見”したにもかかわらずヨーロッパ人がニューギニアに定住できなかった理由(その一つの理由は熱帯病対策が確立できなかったこと)、オーストロネシア語ファミリーの分散の仕方、世界のどの言語にも似ていないパプア語の特徴などの説明は、この地域がダイアモンドの数十年にわたる調査研究領域だけあって、さすがに説得力がある。

一方、中国が中国化した章は、台湾とフィリピンの言語文化環境が意外に近かったことを除くと、とくに新しくはない。それより第4部でずっと興味深いのは、アフリカの黒人化がもともとのものではなく、農業や言語の分布のなかでバンツー族が拡散していったことに起因していたという、そのことについての詳細な記述だ。このあたりのことについては、いずれ“言語の世界史”に関する本を千夜千冊するときにあらためてとりあげたい。

だいぶんはしょったが、ともかくもこういうわけで、ジャレド・ダイアモンドはペルーの旧文明がスペインの新文明に勝てなかった理由と、たった数日で旧来の世界が壊滅した理由を、1万3000年の跛行的進行の俯瞰によって説明してみせたのである。

その内容は歴史学的には「逆転の人類史」あるいは「文明の逆説」とでもいうものになった。たんなるグローバリゼーションではなかったのだ。その発端を、ダイアモンドは「プロローグ」で、一人のニューギニア人との会話から書き始めている。1972年7月のことらしい。

そのニューギニア人はヤリと言った。ヤリはパプアニューギニアの有力人物で、当時は国際連合の信託統治領としてオーストラリアの管理下におかれていた故国について、奇妙な質問をしてきた。なぜ自分の故国はヨーロッパの植民地になったのかというのが第一点の質問、白人はたくさんの「積み荷」(カーゴ)を持ちこんだが、自分たちには自分のものといえるものがないのはなぜかというのが第二点の質問だった。

ニューギニアは200年前まではほぼ石器時代の暮らしぶりだったのである。そこへ鉄の斧、マッチ、医薬品、衣服、飲料、傘などが「積み荷」されてきた。ニューギニア人はそれらの価値を理解し、便利だと感じた。ヤリはそう言った。とすると、いったい自分たちは何をしてきたのか。かつて営々と築き上げてきた生活と価値観の独自性を何によって説明できるのか。それを教えてほしい。そういう質問だ。

ダイアモンドはこの問いに答えられなかったのだと言う。とくに、便利なものを持ちこむことが、その土地を植民地にすることとほとんど同義になることを、まったく説明できなかった。こうしてダイアモンドは、いつか「世界はなぜ今日のように分配されたのか」という問いに答えなければならないと考えつづけてきたというのだ。

本書は決しておもしろいものではない。執拗な大冊だ。繰り返しも多い。しかしダイアモンドは本書を書くにあたって、ヤリの質問に答えるには、その答え方によってはヨーロッパ中心の文明史観の正当化をもたらすのではないかという根本問題と格闘しつづけている。それをあらためて観相してみると、本書はやはり名著の一冊として、たとえばレヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』などに匹敵するだろうと感じられるのである。

【参考情報】

(1)ジャレド・ダイアモンドはカリフォルニア大学ロスアンゼルス校の医学部教授。父親が小児遺伝病の専門医者だったので、当初は医学をめざしたが、途中で専攻を医学から生物学に変えた。もっとも7歳のころからのバードウォッチャーだったようだ。生理学で博士号をとったのち、分子生理学、進化生物学を、さらに分子生物学、遺伝子学、生物地理学、環境地理学、考古学、人類学、言語学を渉猟した。ニューギニアの調査研究には35年近く携わっている。

半面、ダイアモンドは大企業とのかかわりをもち、一部の環境保護主義者から「ダイアモンドは大企業に身を売った」「経済界とねんごろだ」「石油会社の男娼じゃないか」などという非難を浴びてきた。パプアニューギニアで最大の産出量をもつ石油天然ガスの採掘測定にもかかわっている。しかし、こういう非難をダイアモンドは自著で隠しもせず、弁解もしていない。むしろ、そうしたことに携わっているからこそ、自然と世界の歴史と将来についての展望や判断をしうるのだという立場をとっている。

もっとも、その展望や判断をダイアモンドはあくまで「科学的」であるものとしようとするのだが、ぼくの感想は、文明や文化を議論するのなら、そんなふうにいつまでも科学的であろうとしなくていいのではないかというものだ。

(2)本書ののちに書かれた大著『文明崩壊』(草思社)について一言。ここで「崩壊」と名付けられているのは、そうとうに広い地域で居住人口、政治的・経済的・社会的複雑性の衰退や凋落を意味する。ミケーネ文明、クレタ文明、アフリカのグレート・ジンバブエ、イースター島、マヤ文明、ヴァイキング諸国、イヌイット(エスキモー文化)、アンコールワット、ノルウェー領グリーンランド、そして、現在のあらゆる地球上の自然環境と地域文化が崩壊の例証になっている。

こうした「崩壊」を今日の段階で最も明示するのは環境問題である。本書では12の“深刻な問題”が提示されている。参考までにあげておく。①森林・湿地・サンゴ礁・海底の汚染と破壊。②20億人の貧困層が有力なタンパク源としている魚介類乱獲問題と養殖問題。③野生の種の多様性の喪失と遺伝子多様性の変異。④土壌侵食の速さについての認識不足。⑤化石燃料についての展望。⑥河川・湖沼などの真水の確保の問題と地下水利用の増大の問題。⑦ 太陽光線利用技術の展望と植物の光合成活用の課題。⑧毒性化合物問題と環境ホルモン問題。⑨外来種の放置の問題。⑩温室効果ガス問題。⑪人口過剰増加の問題。⑫廃棄物の問題。