グローバリゼーション

人類5万年のドラマ

人類5万年のドラマ

NTT出版 2009

Nayan Chanda

Bound Together 2007

[訳]友田錫・滝上広水

装幀:間村俊一

5万年のグローバリゼーションの歴史を

何人かの人物と幾つかの商品という

グローバライザーの例示によって、かいつまんだ。

歴史書ではない。グローバリゼーションを

グローバルに眺望するための本だ。

著者はインド出身の辣腕ジャーナリストで、

返還直前の香港で東アジア情勢をずっと観察してきた。

そのうち5万年のクロニクル地図が見えてきた。

音楽プレーヤーiPodをウェブから注文すると、わずか数分で注文確認のeメールが届く。商品配送データをチェックすれば、この商品の発送地点は上海で、組立工場はアップル・チャイニーズである。それだけではない。iPodの心臓部のマイクロドライブは日立が作り、コントロールチップは韓国製で、ソニー製のバッテリーは中国に下請けされている。何万もの曲を検索して演奏してくれるチップのソフトは、インドのポータルプレーヤー社のプログラマーが設計した。

これぞグローバリゼーションである。いかにもアップルらしい。しかしそれなら、インド名「アヴァロキテシュヴァラ」がやがて中国では「グアンイン」と発音されて「観音菩薩」と綴られ、日本では観音さんとなっていつしか「キヤノン」というカメラメーカーの名前になったというのは、どうなのか。韓国のキムチの大流行は、コロンブスの唐辛子が日本に入ってそれが秀吉時代に韓国に移ってからおこったことで、それまでのキムチは白菜とニンニクによるあっさりしたものだったというのは、どうなのか。これらはグローバリゼーションではないのか。

あるいはまた黒死病の原因となったペスト菌、ボルドー・ワイン、議会主義、アイザック・シンガーのミシン、プロレタリアートという階級意識、ディオールのAライン、H2N2型の鳥インフルエンザ、スノーボードは、どうなのか。むろんこういうこともグローバリゼーションの正体である。本書はそういう見方をもって綴られた。

グローバリゼーションの定義には、いまのところたいしたものがない。ブリタニカの最新版では、ジェームズ・ワトソンが「日常生活の見聞や体験が商品やアイディアの拡散によって広まり、あるいは深まって、それが世界中の文化的表現の標準化を助長していくプロセスである」と説明した。世界銀行の公式サイトの説明はこうだ、「個人や会社が、他の国の居住者と自発的に経済行為を開始する自由と能力をさす」。何、これ? こんな定義ではさっぱりわからない。

トーマス・フリードマンの『フラット化する世界』(日本経済新聞社)は、世界の商品と技術が高速にグローバル化したことがグローバリゼーションをつくったと言ったけれど、かなりそういう気はするものの、はたしてそれだけか。たしかにiPodはそうなっているけれど、それだけか。ナヤン・チャンダは必ずしもそうではないと見る。多国籍企業やNGOがグローバリゼーションのひとつの証左なら、そもそも戦争や移民や旅行者だってグローバリゼーションなのである。

それというのも、グローバリゼーションは何も20世紀の最後半からおこったことではなくて、人類の歴史や文明の歴史とともに始まっていたはずであるからだ。ナヤンはそのような観点によって新たにグローバリゼーションの歴史を執筆した。調査から仕上げまでに6年をかけたらしい。ドキュメントやルポに強いジャーナリストらしい粘り強い仕上がりだ。いまさらという知識のひけらかしも少なくないが、ともかくは通史に挑んだだけあって、説得力のある内容になっていた。

それにしても5万年ぶんものグローバリゼーションをどう縮めて叙述できるのか。本書を読む前にその壮大な企図をナヤンがどんなふうに構成編集したのか、戦争や移民や旅行者ばかりをあれこれ例示して歴史説明しようとしたのか、はなはだ興味津々だったのだが、目次を見て合点した。

ナヤンは、グローバリゼーションの担い手たち、すなわち“グローバライザー”を大きな歴史のタームごとに絞っていった。ミトコンドリア、小麦、馬、木綿、仏像、宣教師、帆船、交易商人、胡椒、奴隷、アヘン、コーヒー、郵便物、ジーンズ、レコード、真空管、トランジスタラジオ、ミニスカート、シリコンチップ、そしてグーグルアース、iPodというふうに。なるほど、その通りだ。つまりこの本は資本とか金融ではないものに注目してみたわけだ。ただし商社や企業のグローバリゼーションは扱っている。かれらもまた新規のグローバライザーであるからだ。

著者はインドのジャーナリズム出身で、エール大学のグローバリゼーション研究センターの部長をしている編集のプロである。実に多様なグローバライザーの変遷を組み上げている。それでも中身を紹介するとなると膨大になるが、さいわいチャプター・タイトルにその意図がうまく表現されているので、その順にサマライズをしておく。

第1章 すべてはアフリカから始まった

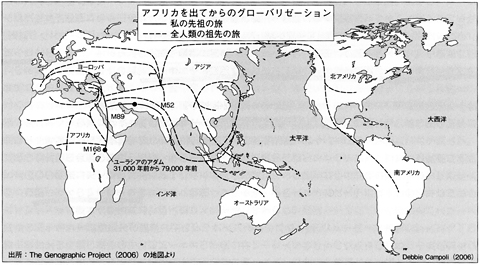

氷河期末期(ヴュルム氷期から最終氷期)のどこかで、われらが祖先の一握りのグループがアフリカから世界に散らばった。自然食糧と環境を求めたにちがいない。

この人類初期の拡散は、最初はミトコンドリアDNAの母系を通しておこっていった。すべての初期人類は20万年前の“イヴ”か“ルーシー”を曾祖母にしていたわけだ。けれどもそのうちの系統のいくつかは不幸な血統崩壊をおこし、生き残ったL1、L2、L3の血統が今日におよぶその後の世界人類のルーツとなった。アフリカの女性たちはL1とL2系に、残りすべての女性はL3系に。

5万年前、この子孫たちがほぼ大陸のすべての各所に定住した。氷河期がおわると分散と拡散はいったん止まり、農耕を始め、家畜を飼いならした。続く4万年前、レヴァントの系統のM9という新しいマーカーがイランか中央アジア南部の平原に登場し、その子孫たちが「ユーラシア族」の起源となった。それがタジキスタンあたりで南に向かったM20マーカーの一族と(インド定住派)、北に向かったM45のマーカーの一族とに分かれた(中央アジア・シベリア定住派)。それからは同時多発、時間差いろいろ、人生いろいろで、たとえば東アジアにはM175が、ヨーロッパにはM173が最終マーカーとなっていく。

それでどうなったのか。紀元前1万年前のころ、アフリカ―ユーラシア域、オーストラリア―ニューギニア域、アメリカ域、太平洋域が分掌された。やがてレヴァント地方やインドや中国の集落都市のふところから、貿易商人、布教師、兵士、冒険者たちが出現した。かれらが最初のグローバライザーである。

第2章 ラクダの隊商から電子商取引へ

グローバリゼーションの大きな歯車は交易にある。交易を促進したのは交通と輸送と運搬の手段の発展による。馬、ラクダ、季節風で走る帆船、蒸気船などなどだ。これらによって、絹、漆器、毛織物、亜麻布、ガラス、サンゴ、琥珀、真珠、ワイン、そして奴隷が走りまわることになった。

アッバース朝のバグダッドが完成し、モンスーンの拠点にマラッカが築港されると、シナモン、パピルス、紙、インク、白檀、ココナツ、陶器、各種香辛料、そして「知識」が動きまわるようになった。コンパスと大三角帆が活躍した。やがて蒸気船が生まれ、スエズ運河とパナマ運河が開通し、その後はたちまち列車・自動車・飛行機・コンテナ船・ジャンボジェット機になっていく。

それとともに取引手段や決済手段が次々と変化していった。物々交換から貝類へ、そこから貴金属やその裏付けのある証書や朱印や手形による取引へ、そのうちあっというまに金貨からペラペラの紙幣への転換がおこり、ついにはプラスチック製のクレジットカードが出てきて、銀行オンライン決済へ向かっていった。一方、CERNでコンサルをしていた物理屋ティム・バーナーズ=リーが組み立てたHTML(ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ)は、地球上の異なる場所のパソコンから送られてくるテキスト・画像・音声をシームレスに読み書き転送できるようにした。

こうして世界はWWW(ワールドワイドウェブ)のグローバル・ネットワークの中に入っていった。いまやセヴィリヤの宝石商人も鹿児島の黒豚商人も、たいていが片手間の電子取引商人になっている。このあたり、ナヤンの手さばきは快調だ。

第3章 ワールド・インサイド――世界がその中に詰まっている

世界をその中に詰めて各地をグローバルに動きまわったものがいっぱいある。たとえば木綿、コーヒー、マイクロチップだ。インテル社はインテル製品を使っている電子機器には「インテル・インサイド」(内部でインテル使用)という商標を貼りつけているのだが、そのでんでいえば、木綿・コーヒー・マイクロチップはさしずめ「ワールド・インサイド」なのである。世界がその中に詰まっている商品なのだ。

「ワールド・インサイド」は強かった。かつて木綿から採った綿は、マネーよりも換金能力をもっていた。木綿はインド亜大陸のインダス川の盆地で自生していた品種を改良して栽培され、紀元前1世紀には中国でいくつもの品種となり、やがてインダス流域や長江流域からヨーロッパにも朝鮮にも日本にも渡っていった。

それが西洋では、10世紀には重要な換金能力をもつ「ワールド・インサイド」になっていた。イタリアの旅行者で1695年にインドを訪れたジェメリ・カレリは「世界で流通している金と銀はみんなムガール帝国の財布の中に入っていく」と書いた。

そこにイギリスが目をつけ、18世紀にはマンチェスターを世界中の綿を仕切るコットン・ポリスに仕立てた。あとは推して知るべし、インドの大衆は歴史上初めて、イギリスで作ったコットン製品を輸入して着るハメになる。ガンジーが綿を紡ぐ手押し車ひとつで大英帝国に刃向かったのは、この機械生産に対する反逆だった。

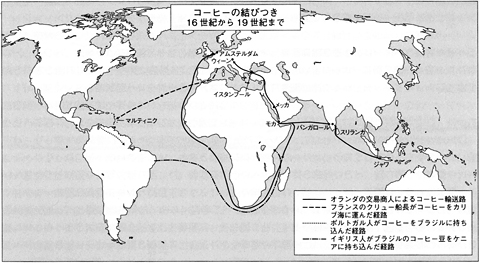

コーヒーはどのように「ワールド・インサイド」になったのか。綿の歴史に「アンクル・トムの小屋」という黒人奴隷の歴史が滲みついたように、ブラジルにコーヒー・プランテーションができるにしたがって非合法の奴隷貿易がかぶさって、毎年約5万人の奴隷がブラジルに運ばれたのである。いまではそのコーヒーのシェアを、四大焙煎屋であるプロクター&ギャンブル、クラフト・フーズ、サラ・リー、ネスレ(元ネッスル)が握り、その価格をニューヨークのコーヒー取引所が操作している。

(光と地の間を紡ぐ人/1946年インド)

2010 年 東京都写真美術館所蔵

第4章 布教師の世界

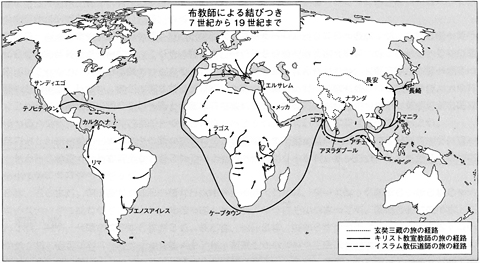

この章ではブッダとナザレの大工の息子とジハードが好きな男が先駆者で、その弟子や末裔たちがグローバライザーだ。仏教とキリスト教とイスラムの教えを運んだ者たちだ。

ついでは十字軍やテンプル騎士団が、さらにはマルコ・ポーロやヴァスコダ・ガマやコロンブスが代表的グローバライザーになる。かれらもまたさまざまな意味での伝道師たちだ。むろんイエズス会の宣教師たちこそ文字通りの伝道師であるが、かれらは宗教を伝えただけでなく「文明と文化の商品」の売り買いを媒介した。

それが高じてどうなったかといえば、アヘン戦争だ。インドの綿花をイギリス国内で加工して儲けたマネーは、インド産の大量のアヘンとなって中国に売られ、この三角貿易こそが世界に植民地を増産させ、アングロ・サクソンを増長させた。もっともかれらは信心を押し付け、物品を買わせたばかりではなく、行く先々の言葉を翻訳して異文化コミュニケーションの最初の立役者にもなった。グローバリゼーションはつねに相反する効果をもたらすものなのだ。

デイヴィッド・リヴィングストンがヨーロッパ人が恐れていた暗黒大陸アフリカに分け入って巨大で長大なザンベジ川を発見し、この「神のハイウェイ」こそが新たな世界の十字路になるだろうと感じたことは、そのまま「アフリカ分割」となった。ジョセフ・コンラッドが傑作『闇の奥』に暴いたことだ。こうしたアヘン戦争からアフリカ分割に及んだ列強の獰猛な歴史については、ぼくも『国家と「私」の行方』(春秋社)に詳しく書いておいた。

この章には、新たなグローバライザーも登場する。そこでは、1つのグローバライザーの効果が相反するものを生み出してきた歴史において、2つのグローバリゼーションが対立する。IMFやコングロマリットが上からのグローバリゼーションを推進しているのに対して、NGOやNPOが下からのグローバリゼーションで対立しあうようになったのだ。アイリーン・カーンの「アムネスティ・インターナショナル」やケネス・ロスの「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は下からの運動を進めていった。

いやいや、もうひとつ、上でも下でもなく、横からの攻撃を仕掛ける者たちもいる。アルカイダの反グローバリゼーション活動だ。ジョン・グレイの『グローバリズムという妄想』(日本経済新聞社)も指摘していたことだ。

第5章 流動する世界

この章はあまりおもしろくない。中身も粗雑だ。張騫、鄭和、甘英、マルコ・ポーロ、イブン・バットゥータ、ヴァスコダ・ガマ、コロンブスを扱って、かれらの末裔が奴隷を商品とし、世界中に移民を奨励して、本国と植民地というグローバルな主従システムをつくり、そのうえでシリコンチップを世界にばらまいたというのだ。

世の中、どんなときも「出エシプト」「出アフリカ」「出本国」なのである。ただしこれらは先進列強国のシナリオで、これを真似したイタリア、ドイツ、日本は痛い目にあうことになった。

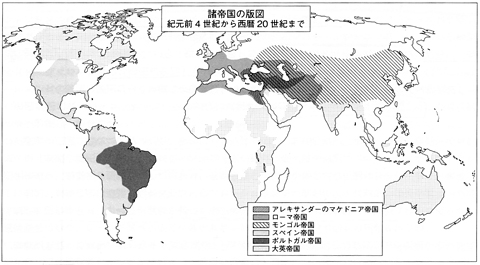

第6章 帝国の織りなす世界

アメリカだけが帝国(インペリウム)なのではない。アッシリア皇帝や始皇帝に始まって、アレキサンダーや何人ものローマ皇帝やチンギス・ハーンも大帝国をつくりあげた。ロマノフ王朝もハプスブルク帝国もオスマントルコ帝国も大英帝国もあった。

なかでも1800年以降の大英帝国はグローバリゼーションの文法のほとんどを独占したのだが、その大英帝国の栄光が一九九七年の香港返還によって完全に消滅してからは、またゴルバチョフによってソ連の解体がもたらされてからは、もっぱらアメリカだけが「帝国」の名をほしいままにした。

これらの帝国はたいてい「通貨の帝国」であった。また「知識の帝国」や「言語の帝国」でもあろうとした。サンスクリット語、ベネチア金貨、ポンドやドル、フランス語や英語を世界に売り出した。今後は人民元や北京官語が新たなグローバライザーをめざすであろう。本書ではまったくふれられていないけれど、数学と科学方程式による「理科の帝国」の進出もめざましい。

だから歴史のなかでは、軍事や経済の軍隊をくりだす侵略的帝国のグローバリゼーションとはべつの、いわば「精神の帝国」をつくろうとする試みも数々あったのは当然だ。アショーカ王の仏教やパウロのキリスト教やムハマンド(マホメット)のイスラムがその代表であるが、そのほか数かぎりない精神帝国が提案された。そこにはケルト・ルネサンスから神秘主義者や心理学者たちの喧伝による「意識の帝国」もある。

しかしそうしたなかで、新たな世界を制したのは結局は「情報の帝国」だったのである。いまではインターネットという情報ネットワークを通して布教されているのは、もっぱら「富と商品の帝国」ばかりだ。

第7章 奴隷、細菌、そしてトロイの木馬

グローバリゼーションは明るいところでばかり進展するわけではない。天然痘やアヘンやコンピュータ・ウィルスによっても広まった。ここを隠して経済主義に偏したグローバリゼーション論には信用ならないものがある。マッジ・ドレッサーは早くに「19世紀までの奴隷貿易と十九世紀のグローバリゼーションが人類最大の悲劇である」と切り捨てていた。

奴隷の売買にかかわった国は数かぎりない。古代ローマ、ヴァイキング、中世中国、スペインとイギリスと西ヨーロッパのすべての国、オスマントルコ、ロシア、ブラジル、そしてアメリカだ。みんな奴隷で巨きくなった。奴隷問題は人身売買だけのグローバリゼーションではなかった。奴隷と砂糖がカップリングされ、「奴隷・砂糖複合体プランテーション」となって、南北アメリカ大陸にあまねくゆきわたったことに、もっと異様な特色があった。これが大西洋奴隷貿易として十九世紀までの世界を制したグローバリゼーションのOSだったのだ。奴隷と砂糖のカップリングがなかったら、海運業も造船技術も農場経営もなかった。

砂糖・奴隷の複合体がもたらした富は、大英帝国によってラム酒・ブランデー・チーズ・タバコ・火薬・銃とも変じて世界の嗜好と暴力の欲望を広げ、大学の創設にあずかって知識産業のプラットホームになっていった。ハーバード大学、エール大学、ブラウン大学の創設者は砂糖と奴隷で大儲けして、その後に奴隷制度の反対を唱えたのだ。

見えないグローバリゼーションとしてもっと恐るべきものとなったのは、各地で「白人がふりまく息」の中にひそんでいたものだった。病原菌である。ニーアル・ファーガソンは『憎悪の世紀』(早川書房)のなかで、そういう白人たちのことを「中世ヨーロッパで黒死病を運んだネズミのようだ」と評した。いまSARSは「21世紀に出現した最初の深刻な伝染グローバライザー」と呼ばれている。

一方、1985年になって南カリフォルニア大学のフレッド・コーエンが自己コピーするプログラムを作った。ついでパキスタンのファルーク・アルビ兄弟が「ブレイン」によって、コンピュータの保存データからフロッピーディスクのソフトをコピーするたびに自分自身もハードコピーして「著作権は自分にある」という警告を発するようにしたとき、新たなウィルス、コンピュータ・ウィルスが登場した。このウィルスが二一世紀の「トロイの木馬」の厄災を世界に次々にもたらしていくだろうことは、想像に難くない。

第8章 グローバリゼーション――流行語から呪われた言葉へ

このチャプター・タイトルはわかりにくい。グローバリゼーションという言葉がウェブスターに最初に登録されたのは一九六一年だった。「ものごとを世界的な視野で捉え、認識すること」と定義された。マルティン・ベハイムがコロンブス新大陸発見の1492年に最初の地球儀をつくってくるくる回してみせてから約470年後のこと、スプートニクが地球を回った1957年から4年後のことだった。

以来、この言葉の意味こそがくるくる変わってきた。国際化と同義のこともあったし、コカ・コーラやマクドナルドと同義のこともあった。GATTの交渉の成功や「多国間繊維協定」(MFA)の定着を意味していたこともあった。やがて市場原理主義や金融資本主義と結びついて、グローバル資本主義=グローバリゼーションになった。

そういうふうに使われるようになったのは、ルイス・ウチテルの見るところでは、「ハーバード・ビジネス・レビュー」が1989年に、グローバリゼーションを「すぐれた産業技術の発展をもたらす王道」と書いたあたりからだったという。つまり「国境なき生産システム」が当初のレッテルだったのだ。

それがまたたくまに「経済の自由」「富の拡大」「貧困からの脱出」というふうになり、アナン国連事務総長すらもが「世界はいよいよ強い時代に入った。貧困国が経なければならない段階を飛び越すだろう」と発言した。

こういう言葉の意味の変移はグローバリゼーションの本義を歪めた。おまけにフリードマンの『フラット化する世界』が強調していたように、アウトソーシングこそがグローバリゼーションを促進するというふうにもなってきた。慌ててコカ・コーラのCEOだったダグラス・ダフトは「ゴーイング・ローカル」に立ち戻ろうとグループ全体に呼びかけた。

第9章 グローバリゼーションを恐れる者は誰だ?

IMFやWTOがおこしたグローバリゼーションは、各国に悲劇的な混乱と格差をもたらした。韓国の農産物輸入関税の規制緩和を機に立ち上がった李京海は、国際的な農民グループ「農民の道」(Via Campesina)を率いて反グローバリゼーションのキャンペーンを展開し、フランスの農民ジョゼ・ボヴェはファストフードなどの「悪玉食品」(malbouffe)の撲滅に立ち上がり、グローバリゼーションが邪悪な新興宗教であることを訴えた。

ジョセフ・スティグリッツはさっそく『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』(徳間書店)を、ハロルド・ジェイムズは『グローバリゼーションの終焉』(日本経済新聞社)を書いて、グローバリゼーションはグローバリズムという名の偏狭な主義にすぎないと言い立てた。世界最大のコンピュータメーカーDELLの販売収入の43パーセントがアメリカ国外からのものなのだ。

こうして「反グローバリゼーション」と「オルター・グローバリゼーション」という気運が高まってきた。それならこのままいくとグローバリゼーションは、かつて世界を股にかけたグローバライザーだったマゼラン船長やクック船長が現地人に殺されたように、どこかで打倒対象になるのだろうか。もしそうなら過激なマルクス主義者の革命運動の再来だろうけれど、どうもそうはなりそうにない。

それというのも反グローバリズムの旗印は、いまのところは国外からの侵入や影響に反対する目印にとどまっているからだ。フランス人作家パトリック・アルテュスの『デロカリザシオン』は、仕事を失っていく青年層たちの不安を描いて、アウトソーシングやオフショアリングが“21世紀のカミュたち”を用意しつつあることを告げた。デロカリザシオンというのは企業や工場の移転のことである。かくして、結論。グローバリゼーションは、あまりに「丸見えの勝者」と「顔の見えない敗者」を分けすぎたのだ。

第10章 前途

以上のようにグローバリゼーションの歴史をかいつまんでみると、はたしてグローバリゼーションの功罪はプラマイ・トータル、合算するとどうだったのかという総括が必要になる。とりあえず今日の段階で総括すれば、グローバリゼーションは世界の一体化をもたらし、多くの民衆を貧困から解放したぶん、世界の3分の1の人々を取り残した。これをどう見るかが分岐点だ。

ナヤンはこれみよがしの善悪の判断をくだしていないけれど、グローバリゼーションがさまざまな時代と分野で「超結合世界」をもたらしたことを肯定する一方で、今日のグローバリゼーションがあまりに格差を広げすぎたため、その役割が終わるべきであろうことを暗示する。

まあまあ無難な結論だが、それで、どうする、だ。反グローバリゼーションだけじゃ無理だろう。資本主義そのものと対決しなければならなくなっていく。自由とは何かとかという議論の方向もあるが、この数百年にわたる自由論をめぐる検討にも新たな展望がほしい。ジェームズ・ミッテルマンは「オルター・グローバリゼーション」という対案を、若き鈴木謙介は「反転するグローバリゼーション」という視点を出した。ちょっとおもしろかった。このあたりのこと、さらにどう深めていけばいいのか。いったんはフェルナン・ブローデルやジャレド・ダイアモンドに戻ってみるべきだろう。

【参考情報】

(1)本書の原題は“Bound Together”である。「みんな結びつけられている」といったところだ。サブタイトルは“How Traders, Preachers, Adventurers, and Warriors Shaped Globalization”。 Traders(交易商人)、Preachers(布教師)、Adventurers(冒険家)、Warriors(戦士)によるグローバリゼーションの歴史なのである。

著者はインド生まれの著名なジャーナリストで、香港に本拠地をおくアジア問題のニュース週刊誌「極東エコノミックレビュー」の記者を振り出しに、アジア版「ウォールストリート・ジャーナル」編集長、「極東エコノミックレビュー」編集長をへて、2008年にはエール大学のグローバリゼーション研究センターの出版部長となり、電子版「エール・オンラインマガジン」の編集長ともなっている。邦訳書にカンボジア紛争をドキュメントした『ブラザー・エネミー』(めこん出版)がある。

(2)翻訳者の友田錫(せき)と滝上広水も、ともにジャーナリスト出身。友田は東京新聞・産経新聞の記者から亜細亜大学教授をへて、去年まで日本国際問題研究所の所長をしていた。著書に『入門・原題日本外交』(中公新書)、訳書に『ブラザー・エネミー』、『シアヌーク回想録』(中央公論社)、ルイス『ヨーロッパ』上下(河出書房新社)など。滝上は共同通信をずっと歩んで、いまは編集局だが、中国人留学生の実態を抉った『隣人』(筑摩書房)などの著書がある。