16億年前、生命の歴史に意外な事件がおこった。

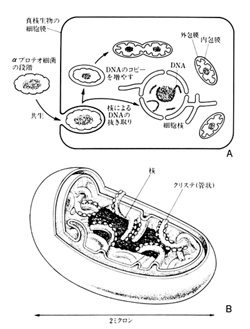

ミトコンドリアによる核DNAとの共生

または融合が、おこったのだ。

これは乗っ取りなのか、あるいは編集なのか。

それならわれわれは、

いまなおパラサイト・イヴの

隠れもなき申し子なのか。

1971年7月に刊行した「遊」の創刊号には、何人かの「ぼく」が隠れている。共生している。『自然学曼陀羅』と『場所と屍体』は松岡正剛という本名で、『人文ノート』の西山徳之助、『同定と仮説』の尾ケ瀬孫一、『ミトコンドリア・カルテット』の高田又三郎はこっそりペンネームで登場し、そのほか『オブジェ・コレクション』『物典』などのいくつかは無署名で紛れこんでいる。

雑誌の創刊号で、こんなに一人何役もの仕事をした編集長はめずらしいだろう。尾ケ瀬孫一はマツオカセイゴーのアナグラムである。なぜこんなふうにしたのかということは、いまはおく。

なかで『ミトコンドリア・カルテット』は、哲学と数学と音楽に並々ならぬ敬意と憎悪を払っている埼玉県在住の売れない作家ロレンス・ダレル氏を主人公にしたSFコントのようなもので、ある朝、ダレル氏が目がさめると「世界がちょうど2倍になっていた」というところから話が始まる。

埴谷雄高、篠田正浩、富岡多恵子、「現代の眼」編集部といった実名が乱れとぶなか、ダレル氏が収集あるいは開発した奇怪な機材類、たとえば視覚分度器、幻覚抑制定規、原索動物模型、自動鬼火撮影カメラ、経験頻度バロメーター、地形露出計、遠感封印器などのいかがわしいものとのやりとりをへて、ダレル氏が渋谷の情報取引所ですこぶる怪しいコミュニケーション体験をするというふうになっている。世界が半分になったところでカルテットが終わる。

これが『ミトコンドリア・カルテット』というタイトルになっているのは、当時、ミトコンドリアが「外」から入りこんだ闖入者だという説に触発されたためで、それがカルテットになっているのはロレンス・ダレルの『アレクサンドリア・カルテット』(745夜)に倣ったもの、ミトコンドリアとアレクサンドリアの“ドリア”を重ねた。ペンネームの高田又三郎は、御存知、宮沢賢治『風の又三郎』の転校少年だ。

まあ、大半は“地口の知”に遊んだものだが、それをミトコンドリアにひっかけたのは、それほどに35年ほど前のぼくがミトコンドリアの驚くべき動向に興味をもっていたということだ。1967年に発表されたリン・マーグリスの「ミトコンドリア=細胞内共生説」に瞠目したわけである。マーグリスについては第414夜に『性の起源』をとりあげておいたので、これを読まれたい。

ちなみにマーグリスの仮説が出る前までは、ミトコンドリアといえばATPの工場だと思われていた。高校で習った生物の教科書では、ミトコンドリアについてはATP(アデノシン三リン酸)をつくっていることばかりの説明しかなかった。そのころの教科書はないので、ぼくが数年前に高校教科書『理科基礎』を監修した縁のある東京書籍の『生物ⅠB』を見ると、こう書いてある。

すべての真核細胞にあり、呼吸をいとなみ、生命活動に必要なエネルギー源であるATPを生産する。内外の二重膜(二重の生体膜)に包まれ、内側の膜(内膜)は内部に向かって突出し、クリステを形成する。内膜に囲まれた部分にはマトリックスがある。細胞内で分裂によってふえる。

こんな程度だ。それでもいま見るとよく書いてあると思うけれど、むろんこれは“現状”のミトコンドリアであって、化学分化と化学進化の歴史のなかでのミトコンドリアがどんな活動をしていたのかは、これではほとんどわからない。

ミトコンドリアには、生命エネルギー源ATPをわれわれにもたらす以前の正体があったのだ。実は次のようだった。

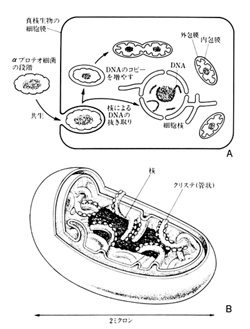

ミトコンドリアの構造

およそ16億年前、地球に単細胞生物しかいなかったころ、ある単細胞生物がたまたま近くにいた別種の単細胞生物をとりこんで、なぜか共同して生息するようになった。

それから時が流れ、分裂と増殖がくりかえされるうちに、とりこまれたほうの生物の遺伝子は、その大部分が宿主(ホスト)側の遺伝子にくみこまれ、やがて二つの生物は“融合”した。この新しい生物こそ今日の多細胞生物の“元祖”であった。これがリン・マーグリスが描いた「核とミトコンドリアの共生」の物語のおおざっぱなシナリオだ。

地球が46億年前に誕生したとき、生命らしきものはこれっぽっちもいなかった。やがて地球が冷えて海が形成されると、海底火山口からは金属塩類をたっぷり含んだ高温高圧の熱水が噴出し、地球の原始大気を水蒸気・窒素・二酸化炭素、それに少量のメタン・塩化水素・二酸化硫黄・硫化水素などの構成にしていった。

このときは酸素はごくごく僅かで、大気中にはほとんどなかった。酸素がないからオゾン層もなく、紫外線や宇宙線がじかに地表に降りそそいでいた。たくさんの隕石の落下も、雷による放電もあった。

こうした強烈な刺激が地上でつづくうちに、海中で物質が反応しあって炭素を基調とする有機物がじょじょに合成され、さらにこれらの有機物どうしが組み合わさって高分子が形成されていった。これらの高分子こそ「生命の基体」となったもので、ここにRNAによる原始的な情報システムが生まれ、40億年ほど前にはDNAのセントラル・ドグマによる情報転写活動が開始した。

ついで27億年前になると、地球上では大規模な大陸移動がおこり、広い範囲の浅瀬ができて、生命誕生にふさわしい太陽光が射しこむ好条件が整った。

ここに光合成をするシアノバクテリアの祖先にあたる藍藻類が出現した。藍藻類は二酸化炭素を吸って酸素を吐き出し、地球はここに初めて「酸素をもつ惑星」となった。

もっとも酸素はそもそも生物にとってはきわめて危険な代物で、他の元素とくらべて電子を吸収する力が強く、そのため周囲のさまざまなものと結合してしまう。酸化してしまう。また酸素は燃焼反応をおこしやすく、すぐ火を放つ。さらに酸素は他の物質と反応するときに電子を2個吸収するのだが、中途半端に1個だけ吸収すると、酸素よりももっと強い酸化作用をもつ「活性酸素」に変化してしまうという性質がある。こうなると生体に入った活性酸素は近くにあるタンパク質や脂質や糖や核酸などとすぐに反応して、これらをずたずたに切り裂いていく。

つまりは酸素は地球に「生命の温床」を用意したのだが、その一方で毒ガスをまきちらしていたわけでもあって、だったとしたら、多くの生命体がこの段階で死滅したはずなのだ。

ところが、どっこい、このときにこうした酸素の毒性に耐えられる生命体がいた。有毒な酸素をつかってエネルギーを産生する連中だ。この連中こそミトコンドリアの祖先なのである。

やがて意外な事件がおこる。およそ16億年前のこと、ミトコンドリアの遠い祖先であるこの連中が別の生命体の中に入りこんだのだ。なんらかの理由で大挙移住(移動)した。そして、この二つの生命体の遺伝情報はまもなく“融合”してしまったのである。

リン・マーグリスの「ミトコンドリア=細胞内共生説」とはこのことだった。しかし、その後の研究によって、マーグリスの説明だけでは説明できないことがいくつも出てきた。最初の移住者がαプロテオバクテリアらしいということもわかってきた。

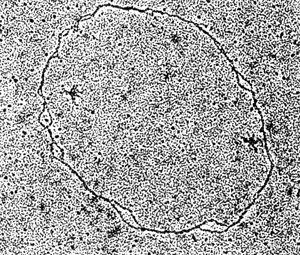

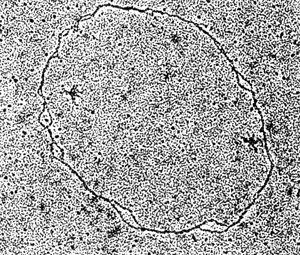

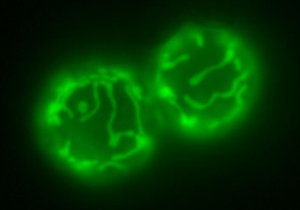

ラットのミトコンドリアDNAの電子顕微鏡写真

現在の地球にいる生物は大きく見ると、「古細菌」「バクテリア(真正細菌)」「真核生物」の3種のドメインに分かれる。これ以外はいまのところ、ない。

古細菌ドメインは太古の地球に生存していた単細胞生物で、火山や温泉のような高温で硫酸を含む場所に生きている好熱好酸菌、死海のような高塩濃度を好む好塩細菌、下水処理場などで有機廃棄物を発酵させるために用いられるメタン生成細菌などがある。

バクテリア(真正細菌)のドメインは分裂によってふえる単細胞生物たちで、光合成細菌体、大腸菌、ブドウ球菌、スピロヘータ、リケッチアなど、たいへんな種類がある。バクテリア(真正細菌)のDNAは染色体のようなかたちをとらず、細胞質のなかにそのまま入っている。かなり初期に光合成細菌が、その後にαプロテオバクテリアが生まれていったのだと思われる。以上の古細菌とバクテリア(真正細菌)をまとめて「原核生物」ということもある。

一方、真核生物ドメインに入るのは、以上のほかのすべての生物だ。原生生物(トリパノソーマ=鞭毛虫類・粘菌・ゾウリムシなど)、酵母、植物のすべて、われわれヒトを含めた動物のすべてが入る。真核というように、細胞に核がある。DNAはその核の中にある。

大別すればこうなるのだが、これら3種(あるいは原核生物と真核生物)がどのように関係しあって進化してきたのかとなると、どうもわからないことが多い。うまい系統的発展の説明にならないのだ。

たとえば真核生物にはいくつかの種類のアミノアシルtRNA合成酵素というタンパク質をもっているのだが、このうちのひとつの遺伝子を調べてみると古細菌のものに似ていた。けれども別のアミノアシルtRNA合成酵素を調べてみると、バクテリアのほうに似ていた。また、真核生物の酵母であるアスパラギンtRNA合成酵母の遺伝子は、古細菌に由来する遺伝子とバクテリア由来の遺伝子をつなぎあわせているとしかみえない。

調べるタンパク質によって系統樹が変わってしまうのでは、どれが実際の進化の関係を示しているのか、わからない。どうすれば、この複雑さを説明できるのか。これはどう見ても、太古におこったはずの「細胞内共生」についての考え方を変える必要がある。

よく知られているように、DNAにひそむ遺伝情報はA(アデニン)・T(チミン)・G(グアニン)・C(シトシン)という塩基の文字によって符号化(暗号化)されている。

ATGCはDNAの螺旋梯子の部分にあたっていて、AとT、GとCが結合している。この塩基配列がタンパク質の基本設計図で、その符号の並びぐあいに従ってアミノ酸を順につくり、これをくっつけていけば目的のタンパク質になる。

生物がつかうアミノ酸は20種類である。アミノ酸1種を1文字で符号化すると、4種類のアミノ酸しかつくれない。2文字なら4×4=16個のアミノ酸を符号化できる。が、20種類にはまだ足りない。そこで3文字ずつを組み合わせて、4×4×4=64種のバリエーションにした。3文字を一組に符号化した。これが「コドン」である。3文字連なりのコドンならかなり余裕ができる。生物はこの戦略を編み出した。このコドンとアミノ酸の対応を遺伝子コードという。

しかし、これは細胞の核の中におさまっている「核DNA」の遺伝子コードなのである。実は細胞のなかで核とは別のところにあるミトコンドリアは、これとは異なる遺伝子コードをもっている。これを「ミトコンドリアDNA」(mtDNA)の遺伝子コードという。核DNAとミトコンドリアDNAは別物なのだ。

ミトコンドリアDNAは核DNAとくらべものにならないほど短く、その程度の符号ではミトコンドリアのすべての機能をカバーできるはずがない。なぜ、こんなものがあるのか。推理できることはただひとつ、ということは、このミトコンドリアDNAは、かつて細胞のなかに入りこんだミトコンドリアの祖先がもっていたDNAの痕跡だったのではないかということだ。

それでは、残りの多くはどうなったのかというと、これが核DNAに組み込まれていった。いいかえれば、ミトコンドリアの祖先がもっていたDNAの大部分は核へ移住して、古細菌の祖先に由来するDNA群と“融合”してしまったのである。最近の仮説では、さきほども書いたように、αプロテオバクテリアという連中が古細菌に入っていったと考えられている。

これはいわゆる「ふつうの共生」ではないかもしれない。どちらを主語にするかによるが、ひょっとしたら「乗っ取り」(テイクオーバー)かもしれず、「寄生」(パラサイト)かもしれない。「収奪的共生」という説明をする研究者もいる。もうちょっと編集工学っぽくいえば、相互に密接な「編集的生命関係」というものなのかもしれない。

いや、正確にいえば、真核生物の細胞を宿主(ホスト)として、好気性のαプロテオバクテリアなどがそこに入りこみ、そこでミトコンドリアに“なった”。こう、考えるしかない。生物史のある段階で(16億年前あたり)で、ミトコンドリアがなんらかの理由で合成的に作られたのだ。

ミトコンドリアDNAの遺伝子配置

本書はミトコンドリアを扱った多くの類書のなかでは、きわめてわかりやすく、また刺激に富んだ一冊になっている。

それもそのはずで、本書の著者の一人の瀬名秀明は『パラサイト・イヴ』の作者なのである。その瀬名が、スイス・バーゼル大学研究所と自治医科大学でミトコンドリアを研究してきた太田成男(いまは日本医科大学教授)と組んだ。太田はミトコンドリア病の専門家でもある。このコンビネーションのせいで、まことによくできた一冊になっている。

小説『パラサイト・イヴ』は1995年に発表されて、日本ホラー小説大賞をとった。この年は阪神大震災と地下鉄サリン事件があった。なかなか暗示的な年だった。『パラサイト・イヴ』については、日本にもついにアイラ・レヴィンの『死の接吻』やディーン・クーンツの『ストレンジャーズ』に匹敵するモダンホラーが出現したと騒がれた。ぼくもすぐに読んで、なるほどうまいと思った。

筋書きは、国立大学の薬学部に勤める研究者(永島利明)の妻が交通事故で死亡して、その腎が14歳の少女(安斉麻理子)に移植されるという設定になっていて、その少女が腎のうごめくのを感じたり、何者かが襲ってくる幻夢にうなされるというふうになるにしたがって、しだいに恐怖が募る。

主人公の研究者は妻の肝細胞を採取して、培養をする。その細胞は異常な増殖能力をもっていて、調べれば調べるほどミトコンドリアが未曾有の活性化をおこしていた。永島は細胞をクローン化することを思いつき、これを「イヴ」と名付けた。しかし‥‥実は、これらの一連の出来事は、つまり妻の死も臓器移植も「寄生者」(パラサイト)であるミトコンドリアが仕組んだ罠だった――。そういう話だ。

この筋書きにはむろんいくつもの下敷きがある。瀬名は東北大学の薬学科の大学院に在学中にこの小説を書いたのだが、そのため、かなり生化学にも分子生物学にも詳しい(のちの作品を読むとどんな科学にも強い)。なかでも下敷きになったのは、1987年に「ネイチャー」に発表されたセンセーショナルな論文だったろう。

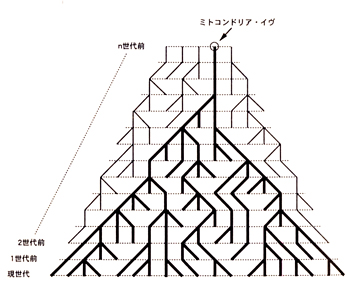

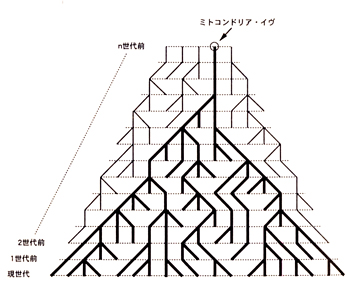

カリフォルニア大学のアラン・ウィルソンとレベッカ・キャン(当時は大学院生)という分子進化学者が、現在生きているすべての人間は、かつてアフリカにいた一人の女性のミトコンドリアDNAを起源にしていると言い出したのだ。

ウィルソンとキャンは、世界中の民族や血統の異なる147人の現代人のミトコンドリアDNAを採取し、それに制限酵素(特定の塩基配列を切断する酵素)を反応させ、どのような長さのDNA断片が得られるかを比較計算した。そのうえでミトコンドリアDNAの変異系統樹をつくった。

二人はミトコンドリアDNAの変異がざっと100万年に2~4パーセントの割合でおこると想定した。その時間尺で計算すると、系統樹のルーツが約14万年前から29万年前にさかのぼる。これは一部の化石人類学者たちが想定してきた約20万年前に出現した人類の起源とほぼ一致する。そこで二人は、きっと小躍りしたのだろうけれど、このミトコンドリアDNAをもったアフリカ女性に尊敬と機知をこめて「ミトコンドリア・イヴ」という称号を与えた。

この算定はその後、さまざまに検証された。それに役立ったのはぼくも第72夜に紹介しておいたキャリー・マリス博士のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法である。ホンダ・インテグラを乗りまわして離婚と結婚をくりかえすこのノーベル賞化学者についてはここではもうくりかえさないが(うんざりするので)、彼がやたらに女好きだということが「ミトコンドリア・イヴ」と妙に結びついている(笑)。

それはともかく、「ミトコンドリア・イヴ」についてはここでもうひとつ重要なことを言っておかなくてはならなかった。それはミトコンドリアDNAは母系遺伝する(母系遺伝しかしない!)ということだ。

ミトコンドリアDNAの遺伝図

われわれは精子と卵子の合体、すなわち受精によって誕生する。このとき、父親由来の遺伝子と母親由来の遺伝子を1セットずつ受け継ぐことになる。これが核DNAの遺伝法則であり、大原則だ。つまりメンデル遺伝だ。

ところが、ミトコンドリアの遺伝子は母親からの遺伝子しか継承しない。これが母系遺伝なのである。なぜか精子のミトコンドリアDNAは受け継がれない。メンデルの法則を無視してしまう。なぜこんなことがおこるのか。精子は卵子に自分の遺伝子をどうして届けなかったのか。

ふつう、ミトコンドリアは楕円形のゾウリムシのような形をしていると思われている。そこにクレステという壁か襞のような区切りがついている。昔も今も生物の教科書にはそういう模式図がのっている。けれども実際は、ミトコンドリアは臓器ごと、組織ごとに形がちがう。糸状か粒状になっていることのほうが多い。

精子のミトコンドリアは鞭毛の付け根にあって、まるで鞭毛を縛りつけるようにとぐろを巻いている。このミトコンドリアが精子を活発に動かすエネルギーを送り出している。最初に書いておいたように、ミトコンドリアの最も重要な役割はATPの産生だから、これは当然だ。それならばなぜ精子のミトコンドリアDNAは卵子に合体しないのか。

これについてはかつては、受精のときに精子の核だけが卵子に入りこみ、鞭毛の根っこについていたミトコンドリアは中に入らないせいだと解釈されていた。ところがこれはまちがいで、実は精子のミトコンドリアも卵子の中にちゃんと入っていることが電子顕微鏡などの観察でわかってきた。それにもかかわらず精子のミトコンドリアDNAは受精卵には伝わらない。消えたのだ。

なぜ消えたのか。まだそのしくみの一部しかわかっていないのだが、これは精子のミトコンドリアがユビキチンという物質によって“消されている”せいだという。なんらかの目的で、卵子はユビキチンという“目印”を精子の遺伝子につけ、これを消したのだ。“目印”をつけたのは、それ以外の卵子のDNAを消さないためだ。このため、卵子に残ったミトコンドリアDNAだけが次世代に伝えられ、母系遺伝の系譜ができあがったらしい。恐るべき「母性の起源」であろう。

それにしても「ミトコンドリア・イヴ」の歴史には、まだまだ秘密が多い。またミトコンドリアDNAを目盛りにして新たな生物史や人類史を解く試みも、これからそうとうに新たな結末を呼びこみそうだ。

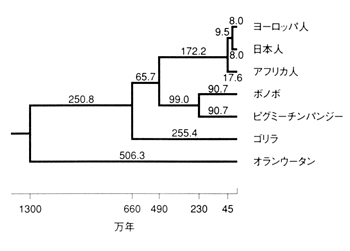

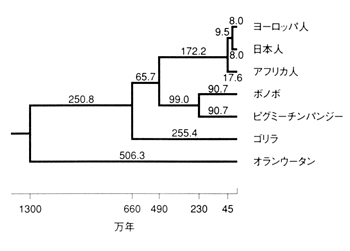

そういう成果のまだ一部にすぎないが、ヒトと類人猿とサルとの関係も、ミトコンドリアDNAの塩基配列からしだいに解けそうになっている。宝来聰(総合研究大学院)がヒトと類人猿の系統樹をあきらかにしてみせたのは、そういう成果のひとつだった。それによるとオランウータンが約1300万年前に枝分かれし、次にゴリラが約656万年前に自立して、つづいてチンパンジーとヒトが487万年前に、そのあとボノボ(ピグミーチンパンジー)が233万年前に分かれたということになった。松岡正剛事務所の和泉佳奈子は学生時代にサルの研究をしていたのだが、ある日、ボノボがそのような類人亜種であることを知って、いつかアフリカのボノボに会いたいと思っている。

3人のヒトおよび4種の類人猿の系統樹と分岐年代

その人類誕生のミステリーも、ミトコンドリアDNAが解く可能性がある。ヒトが直立二足歩行をしはじめるのは500万年前の地球規模の寒冷化と砂漠化以前ではない。そのあとの440万年前にラミダス猿人が、つづいてアファール猿人(その代表が「ルーシー」、第622夜『ヒトはいつから人間になったか』参照)が登場して、すべての人類ドラマのプロローグがおこったのである。

さらにホモ・ハビリス、ホモ・エレクトスと続いたのちにネアンデルタール人(旧人)があらわれて、しかし、あえなく絶滅した。われらがホモ・サピエンス(新人)はそのあとの登場である。

問題はいったい旧人と新人の切り替えがいったいどのようにおこったかということだが、ミトコンドリアDNAによる解析では、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは一定期間(おそらく数千年ほど)はどこかで“共存”していたことになる。けれどもネアンデルタール人の化石標本のミトコンドリアDNAには、現代人の塩基配列はまったく見られなかった。旧人と新人は交わらなかったか、もしくは交われない何かの理由(きっととんでもない理由)があったのだ。

ともかくもそういうなかで、最初のアフリカ人としての「ミトコンドリア・イヴ」が出現したわけである。ではイヴたちはどのように“出アフリカ”をしていったのか。

これもある程度の見当がついてきた。最初にイヴ一族はモーセのごとく中東に進出し、そこで北に進んだ西ユーラシア人と、東に進んだ東ユーラシア人に分かれた。約9万年前のお別れだ。われわれモンゴロイドはこの後者の旅人の末裔にあたる。そのモンゴロイドがベーリング海峡を渡るのは2万年前ほどのことである。

まあ、そういった人類史と遺伝子の関係については、さらには日本人のDNA伝記については、また別の本で案内したいと思う。

ところでふたたび『パラサイト・イヴ』の話だが、これは2年後には映画化されて、少女を葉月里緒菜が演じた。これで『パラサイト・イヴ』とミトコンドリアの動向はおおいに人口に膾炙し、余談になるけれど、ミトコンドリアの正体は緑色した怪物のようなものだという印象すら広まった。

たしかにミトコンドリアには銅の成分を含んだチトクロムc酸化酵素があって、この酵素は黒ずんだ緑色をしている。けれども生きた細胞のなかのミトコンドリアは大量の鉄分が含まれているので、赤茶色だ。そのためミトコンドリアが多い筋肉を赤筋、少ない筋肉を白筋ということがある(まるで歌舞伎の隈取りだ)。

それなのにミトコンドリアが緑色だと思われているのは、葉月里緒菜がミトコンドリアの化け物に変身するときに体を緑色に塗られ、目の中に緑のカラーコンタクトにしたからだった。

もっとも、もうひとつの奇妙な理由があったらしい。ほんとうにそんなことが人心をゆさぶったのかどうかわからないが、ミトコンドリアには「ミ」「ド」「リ」という文字が隠れていたせいだった! もっともぼくがミトコンドリアと緑色を結びつけるというなら、ジェラール・ド・ネルヴァルの「緑色の怪物」やノーム・チョムスキーの生成文法論に有名な例文を持ち出したい。

では、諸君、今夜はミトコンドリアの緑色の悪夢を見られたい。どんな悪夢にうなされたとしても、ぼくはいっさい責任をもちかねる。

附記¶かつてミトコンドリアについてはろくな本がなかった。がっかりするほどだった。それがやっとたくさんの“参考書”が刊行されるようになった。リン・マーグリスの『細胞の共生進化』(学会出版センター)を発端に、中沢透・浅見行一『ミトコンドリア』(東京大学出版会)などまで、専門書・普及書・インチキ本、いろいろだ。本書と異なる仮説を提出しているものも少なくない。黒岩常祥の『ミトコンドリアはどこからきたか』(NHKブックス)は「収奪的共生」説であり、河野重行『ミトコンドリアの謎』(講談社現代新書)は上ではまったく紹介できなかったがチトクロムとからんだ呼吸理論からのミトコンドリア像もあきらかにしてくれている。

実はミトコンドリアは「老化」や「アルツハイマー病」の鍵も握っていて、それについては本書の著者の一人の太田成男も共著した『ミトコンドリア病』や林純一の『ミトコンドリア・ミステリー』(講談社ブルーバックス)が興味深い。人類史とDNAの関係、あるいは日本人の遺伝的ルーツについてはまた日をあらためたいが、たとえば宝来聰『DNA人類進化学』(岩波書店)、ジョン・リレスフォード『遺伝子で探る人類史』(講談社ブルーバックス)、B・サイクス『イヴの七人の娘たち』(ソニーマガジンズ)、崎谷満『DNAが解き明かす日本人の系譜』(勉誠出版)、中堀豊『T染色体から見た日本人』(岩波書店)、篠田謙一『日本人なった祖先たち』(NHKブックス)などが参考になる。

作家瀬名秀明には、『パラサイト・イヴ』(角川ホラー文庫・新潮文庫)のほか、日本SF大賞をとった『BRAIN VALLEY』(新潮文庫)、短編連作の『八月の博物館』(新潮文庫)、ヒューマノイドを扱った『ハル』(文春文庫)、人工知能の裏をついた『デカルトの密室』(新潮社)などの力作と、エッセイ集の『おとぎの国の科学』(晶文社)などがある。かなりの力量だ。ほんとうは何かを千夜千冊したいけれど、一人の著書は一夜しか登場できないので、ごめんなさい。

ちなみに「ミトコンドリア・イヴ」に発想を借りた小説やSFもけっこう多く、すでに本書巻末で瀬名が名ガイドをしているように、マドレイン・ラング『エクトロスとの戦い』、グレッグ・イーガンの『祈りの海』、ジー・パイヴァ『リリス・ファクター』、波多野鷹『哀愁のミトコンドリア』などが、ミトコンドリア・ファンタジーをいろいろ捻っている。まあ、どっちにしろナイトメア(悪夢)を読まされること、うけあいだ。